数字人文视域下的《潞河游记》与曹雪芹朋友圈

内容提要:新的数字环境有助于进一步复原曹雪芹的交游情况和生活世界,推进对以往红学疑案的认识。从地理活动范围、人际关系疏近、生活时间范围推算,敦诚《四松堂集》卷四《潞河游记》出现的“松斋白筠”并非在脂本上撰写评语的“松斋”。从《红楼梦》早期流传渠道看,墨香不可能通过松斋阅读到脂本系统的《红楼梦》。可见,即使是在相对较小的曹雪芹泛交游圈中,同名异人情况也是常见的。运用数字人文视角有助于提醒学者关注“例外”、通过可视化方法深化推演精度,并在数据充足的情况下进一步复原“曹雪芹的朋友圈”及“诸公”的小说评点过程。

关键词:数字人文 《潞河游记》 曹雪芹 脂砚斋 松斋

近年来,学界广泛运用“e考据”等新方法研究《红楼梦》文献和文本问题,已经有不少研究成果。在新的数字环境下,尽可能地复原曹雪芹的交游情况和生活世界,并用可视化方法加以展现,有助于进一步把握文献正讹与文本性质,探索解决文史难题的新方法。

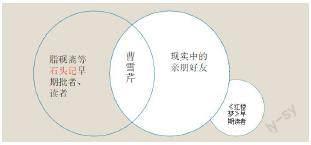

《红楼梦》早期脂评本上,除署名脂砚斋、畸笏叟的批语外,尚有少量署名松斋、梅溪等人的批语,亦被认为是曹雪芹(?—1763?)至亲好友所作,即可归类为广义的脂批。其中,对松斋这位评点者,吴恩裕、吴世昌根据敦诚《潞河游记》一文,认为松斋即白筠,是相国白潢(1660—1737)之后人①,亦是曹雪芹好友敦敏(1729—1796)、敦诚(1734—1792)的朋友,故其熟悉曹雪芹并在脂本上做批语,是非常顺理成章的事情。此后红学家普遍接受了这一论断。不过,陈庆浩等学者怀疑《潞河游记》中的“松斋”时间较晚,不可能是评《红楼梦》的松斋②,可能只是偶然同名。至从曹寅《楝亭诗钞》中另找到一位“松斋大兄”,则进一步说明了这种常用别号的重复率颇高③。但上述研究仍属基于印象的判断,并未举出确凿的理由证实或证否这一点。事实上,近些年红学研究的典型案例已多次提示研究者,某人未必与自己“朋友的朋友”相识。在新的数字環境下继续挖掘资料,结合数字人文方法细致考索,或可进一步深化对本问题的认识。

一 《潞河游记》基本情况与“松斋白筠”之为晚出孤证

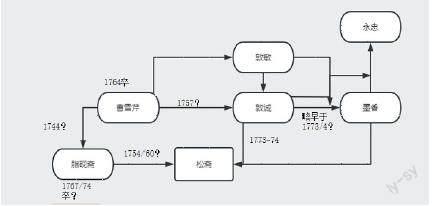

在今天可见的红学文献中,“松斋白筠”仅一见于《潞河游记》,该文收录在敦诚《四松堂集》卷四①中。文中列及与敦诚同游者,有凯亭、墨翁、松斋、子明、贻谋众人。其中,墨翁(墨香,额尔赫宜,敦诚族叔,1743—1790)、子明(敦敏,敦诚胞兄)、贻谋(名宜孙,敦诚堂弟,1740—1777)均在《四松堂集》中屡见,凯亭(傅雯)、松斋(白筠)则是在集中首次出现。在《潞河游记》一文中,敦诚自述先与傅雯、墨香、敦敏三人会合,饭后墨香往约白筠,敦诚、敦敏、傅雯同游天将寺,众人先在贻谋处会合,随后又受邀抵达松斋白园。按照《四松堂集》刊印时的注文体例,凯亭(傅雯)、松斋(白筠)二人是首次出现,标明了其本名。再考虑到《潞河游记》文中有“墨翁往约松斋”和“抵松斋园亭,乃其先相国白公(潢)之別墅也”②等语,且《四松堂集》中并未无涉及松斋的其他材料,可推测敦诚此次是通过墨香的介绍,首次访问松斋之园亭,甚至有可能是初识。从敦诚交游情况及文意推度,敦敏、贻谋等人此前认识白筠的概率亦较低,白筠应是墨香的好友,与敦诚兄弟偶尔一约,此外并无太多交集。

《潞河游记》只说“记寒食之游”,并未明标写作时间。不过,《四松堂集》的编纂体例比较明晰,大致是先分体,再编年排列。故此文写作时间应在《雀林游记》(乾隆壬辰六月撰,1772)之后,《西山游记》(乾隆甲午夏撰,1774)之前,即1773或1774年的寒食节。该文中提及“因各题一绝句”,不知具体何指;但文中提及此日降雨“时届寒食,春云蔽岫,轻烟暗野,凉风拂面,细雨飘丝……复登舟而西,俄闻如瀑声,如骤雨声,如万壑松声,知丰闸近矣。比舣岸,而贻谋倚楼久伫矣。相与共饮,天水青碧之色,泼入座间,与酒肠俱宽”。③从《四松堂集》今存作品看,惟系于乾隆癸巳年(1773)的《雨中泛舟》所说天气稍似——诗中提及“薄暮东皋风雨急”④,《四松堂集》中“东皋”屡见,即“潞河之东皋,宗室问亭将军博尔都园”⑤,地点、天气相合。故此文颇有可能是该年之作。

如果我们认为脂本上的“松斋”就是敦诚等人认识的白筠,那么就能够以“松斋”为纽带,连接脂砚斋周边人物与曹雪芹的交友圈。这当然是一个极富有诱惑的研究进路。不过,就现有统计数据看,《四松堂集》人物的出现频次与亲密程度存在某种正相关性。通过对敦诚《四松堂集》的文献考辨与可视化呈现,可认为敦诚与曹雪芹关系亲近,且对此段友情极为看重,其表述应当得到充分重视。如在1757年至1764年间(这是《四松堂集》中明标与曹雪芹交游的时间段),曹雪芹出现次数仅次于敦诚之兄敦敏,证明他在敦诚交游圈中处于相当重要的地位。⑥

就《四松堂集》全书统计,最常与敦诚同游的是敦敏、贻谋二人。敦敏是敦诚的胞兄,宜孙是敦诚的从堂弟①,二人也是《四松堂集》出现人物频次的前两名,三人之间交游圈重合度极高。敦诚在作于乾隆四十五年(1780)的《寄大兄》中提及:“每思及故人,如立翁、复斋、雪芹、寅圃、贻谋、汝猷、益庵、紫树,不数年间皆荡为寒烟冷雾。曩日欢笑,那可复得!时移事变,生死异途。所谓此中日夕只以眼泪洗面也。”②时隔十数年,在一众已逝的亲厚亲友中,敦诚仍不忘提及曹雪芹,正是借以凸显曹雪芹在他心目中的分量。上述诸人又同见于敦诚与龚协之联句,可见两作相互呼应,所述大概率亦是同一交友圈中之人。此前的《哭复斋文》(1776)中,敦诚则在纪念复斋(吉元,1727—1776)的同时,提及两件与曹雪芹有关的要事。其一,“未知先生与寅圃、雪芹诸子相逢于地下,作如何言笑,可话及仆辈念悼亡友之情否”③,即吉元、敏诚(寅圃,1727—1770)、曹雪芹三人是互相认识的,这也进一步证明前述“寒烟冷雾”之友可能多关系密切。其二,在吉元去世之“前月二十九日,先生约我辈泛舟潞河,尽一日欢笑……仆近辑故友之诗文,凡片纸只字寄宜闲馆者,手为录之,名曰《闻笛集》。惟先生翰墨为多,时一披阅,俨然如相对挥麈”。④此《闻笛集》虽佚,但其中颇可能收录有曹雪芹等人之文墨,据这些信息亦可推考曹雪芹与二敦兄弟的共同好友。

可见,《四松堂集》虽然只是一个收录信息相对有限的样本,但对理解敦诚交游圈的远近亲疏等情况,实具有一定的参照意义。因此,认为此松斋即彼白筠,目前只是晚出的孤证。反倒是从巧合程度来看,《楝亭集》同时出现松斋、绮园二名,更值得研究者深思。——当然,这并不代表评书者松斋、绮园可能是曹寅之亲友,只是希望说明:在相对狭小的范围内,已经出现了多位同字号的人士,足以提示研究者在考辨时需要格外慎重。

二 从活动范围看白筠与敦敏、敦诚兄弟的关系

曹雪芹及其泛交游圈中的诸多人士,多数均在北京生活,故部分当代论者有时认为,同居一地者必然交际频繁。但是,考虑到古人交通方式的实际情况,其活动范围当远小于今人,故好友之间即使区隔不远,也可能较少会面。再加上诗集所能记载的,只是人生行迹的极小部分,故不能简单地据此断定人际关系究竟是疏是近。然从活动范围看,白筠与敦氏兄弟存在产生交集的地理空间,但除《潞河游记》外却并未发生实际联系,由此可推论其大概率并非同一核心交游圈中的密友。

吴世昌曾错误地将《潞河游记》系于乾隆甲申年(1764)⑤,大概是因为忽略了敦诚、敦敏兄弟常在潞河一带游玩、题咏。潞河即通惠河(北运河),指北京通州到天津三岔河口一带,位于北京通州。据史料记载,敦诚之城内住宅在宣武门内马尾巴斜街⑥,敦敏之住宅则在宣武门内太平湖畔槐园(即今天西太平街及太平湖东里附近)⑦。二人居所距离潞河均有一定距离,但因敦诚、敦敏祖上英亲王阿济格之墓“在潞河之阳”⑧,有“南甸之先茔”⑨,故每逢清明,辄来拜谒,并顺路游览。敦诚《四松堂集》中保存的潞河记游即无虑数十次,有时明言潞河,有时则只提及附近地名,如“东皋”“南甸”等。

敦敏、敦诚兄弟在潞河一带的同游友朋不少。且敦诚喜好结朋观景,每过潞河,常常在附近泛舟,“向尝小舟往来直沽、普泻间,因为《东皋竹枝词》数章”①,应对周边较为熟悉。此《竹枝词》“为墨翁叔所鉴赏……翁为诵出,一字不爽”②,可见墨香即使不常与敦氏兄弟同游潞河,也应熟知附近情况。

从地理位置看,敦氏兄弟拜谒的英亲王阿济格墓(八王坟)位于潞河北岸,今址为北京仪器厂,二人之母葬于水南庄(今属朝阳区),“南甸草堂”盖即此地。松斋所住之白潢别墅(白园)具体位置不详,但大致在东便门外大通桥以东的通惠河北岸附近,相去不过数公里。《潞河游记》所载敦诚行程路线是:

南甸→(西上)天将寺→(西上)丰闸③ 贻谋处→(东下)天将寺→(东下)松斋园亭→(东行)南甸

而松斋本日之行程则是:

白园(家中)→(与墨香西上)丰闸→(东下)天将寺→(东下)松斋园亭

庆丰闸距离水南庄三公里左右,但时人如欲泛舟,舍通惠河而无由,附近繁华热闹,如麟庆(1791—1846)《鸿雪因缘图记·二闸修禊》中称:“其二闸一带,清流萦碧,杂树连青,间以公主山林,颇饶逸致,以故春秋佳日,都人士每往游焉。……修禊河干,于是或泛小舟,或循曲岸,或流觞而列坐水次,或踏青而径入山林,日永风和,川晴野媚,觉高情爽气,各任其天。”④其时代虽稍晚,但亦大致可看作是敦氏兄弟在潞河一带的活动半径,白潢别墅并未超出其范围。

曹雪芹的行迹虽难以完全确定,但其很大可能曾在“河干”与敦氏兄弟会面,故敦敏有《河干集饮题壁兼吊雪芹》(1765春作)之诗,其中明确写及“登楼空忆酒徒非”⑤。观此诗题目,“集饮”是现实发生之事件,“吊雪芹”则是全诗之意,故很有可能是敦敏在此触景生情,忆及与曹雪芹之交游,因有题咏。

再就游览感悟看,众人在白潢别墅“凭吊久之,独凯亭有樽前泉下之思”①。“樽前泉下”,典出李商隐《九日》“十年泉下无人问,九日樽前有所思”,原诗暗涉令狐楚、令狐绹父子对义山的不同态度。傅雯(凯亭)为当时有名的指画家,乾隆初年曾行走宫廷,顷被革退②,郑燮赠诗云:“长作诸王座上宾,依然委巷一穷民。”③故傅雯对此特有感慨,或许与生平经历有关,惟其详情则不易知。但就文意而言,敦诚等人的兴味却只在“主人具鸡酒甚殷,极欢而罢”一面,同游者之间的情感并不相通。

由此可做出初步判斷:白筠并非敦诚、敦敏兄弟交游圈中的重要人物,其与二敦结识时间较晚且关系较疏。

三 从交游圈关系和《红楼梦》早期读者群体看脂本“松斋”之非白筠

今存脂本上涉及“松斋”的批语有如下三条:

1. 甲戌本第十三回眉批:“语语见道,字字伤心,读此一段,几不知此身为何物矣!松斋。”④

2. 庚辰本第十三回眉批:“语语见道,字字伤心,读此一段,几不知此身为何物矣!松斋。”⑤

3. 庚辰本第十三回眉批:“松斋云:好笔力。此方是文字佳处。”

尽管学界对甲戌本、庚辰本的文本性质、成书先后仍有不同看法,但在认脂本为真文物的前提下,题署甲戌(1754)、庚辰(1760)的两部脂砚斋批评本均有署名“松斋”的批语,且笔迹与同版本上的其他眉批一致,并非另外有人补录。由此可证,松斋批语应见于甲戌本、庚辰本的共同底本,并与早期脂砚斋评语时间相去不远。

从内容看,松斋评语“语语见道,字字伤心”,似乎代表着评者对作者生平身世所知熟稔。而另一“松斋云”则应是批评者转引松斋之评。从字迹看其他眉批出于一手,则亦当出自脂砚斋手笔,由今本抄手整体过录。或可推测,松斋批语写成于乾隆甲戌前后,而“松斋云”则形成于乾隆甲戌之后、庚辰之前。

但不管怎么说,就常理分析,在曹雪芹创作、脂砚斋批评的时间段内,“松斋”应处在较为亲密的位置,其作为《红楼梦》脂本的早期读者,必然与脂砚斋熟悉,而且对于曹雪芹创作《红楼梦》的经过、本旨较为了解,很可能亦是曹雪芹的好友。

在红学家未提出松斋即白筠的可能之前,胡适曾推测松斋即脂砚斋的别署;伪靖批所捏造之“杏斋”(乾隆三十二年前已卒),周汝昌一度疑“杏”为“枩”字之讹。这些假设的共同指向是,就年龄论,松斋应是曹雪芹的平辈或长一辈,虽无文献依据,却合乎阅读感受——大抵是脂评中“诸公”之属。

那么,如从现在掌握的年齿及人物关系来看,“松斋即白筠”这一假设有明显疑义。如前文所述,尽管《潞河游记》行文无法体现白筠的具体身份信息,但可以确定的是白筠较晚才成为二敦兄弟的好友。如白筠在一二十年前便與曹雪芹、脂砚斋等人相识且关系密切,但曹雪芹的好友二敦兄弟迟至雪芹逝后十年方才要通过晚辈墨香的介绍相识,且并未就此有任何交流,则显得有些曲折迂远。

从另一方面说,将白筠介绍给敦诚等人认识的墨香(1743生),辈分上虽是敦诚的叔父,《四松堂集》称之为“墨翁”,但年龄实比敦诚(1734生)小九岁,在曹雪芹逝世时不过二十岁出头,与曹雪芹大概率亦无直接交往。故他结识之白筠能够远较敦诚、墨香等人为大,与曹雪芹平辈论交并批写《红楼梦》的可能性是极低的。

墨香本人虽与二敦兄弟关系亲密,但就现有资料看,密切交往已是较晚之事。黄一农业已指出:“额尔赫宜其人不见于现存敦敏《懋斋诗钞》付刻底本之残本(收诗至乾隆三十年乙酉),而在敦诚《四松堂集》底本中,则最早出现于三十九年甲午的《九日置酒宜闲馆,客为嵩山、蕖仙(即臞仙)、方仰斋(体祖)、墨翁叔(讳额尔赫宜,字墨香)、子明兄、汝猷、贻谋两弟、兰庄,是日微雨》,最晚在五十三年戊申的《南溪感旧,记乙未初夏同墨翁、嵩山于此射凫、叉鱼,倏尔十三年矣》……知在乾隆二十七年(曹雪芹卒年)才二十岁的额尔赫宜,其时尚未加入敦敏和敦诚的交游圈。”①按,此说略有可商之处——敦诚《鹪鹩庵笔麈》“夜宿槐园……与墨翁、子明小酌静补堂……壬午八月初七日记”(1762)②,时在曹雪芹逝世之前,可见二人此前应已结识,其时间很可能距离“丁丑春渔阳道中”(1757)③不远。敦诚《鹪鹩庵杂志》亦提及“丙戌秋七月同景国公友庄、白侍御素村、绵参领(盛)暨叔父墨翁游昆明湖”④(1766),其时间均远早于前引乾隆三十九年诗。且从逻辑说,某一人名在他人诗集中首次出现或并未出现,并不必然代表二人此前尚未相识。如《四松堂集》卷一首次提及敦诚之兄敦敏,亦详标其身份①,与曹雪芹、敦诚俱相识的吉元亦迟至《四松堂集》卷二之乙未(1775)诗方出现简介②,均为反例,证明这只是《四松堂集》为读者提供便利的一种注释体例。

不过,就《懋斋诗钞》《四松堂集》等文献看,敦敏、敦诚兄弟有几个固定的交游圈和活动地点,墨香的加入相对较晚,这一判断大致可靠。就《四松堂集》吟咏、题写情况看,墨香与敦诚的交往主要集中于乾隆甲午(1774)至己亥(1779)间,此时墨香三十余岁,已经相对成熟,又并未外放凤凰城任职,故诗酒流连尤多,成为敦诚交游圈中颇为重要的好友。

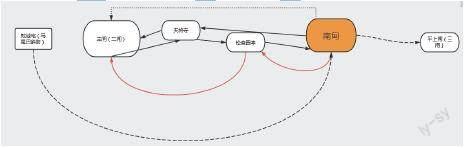

约言之,如果松斋白筠是能够连接《红楼梦》早期读者圈和曹雪芹(泛)交游圈的重要人物,那么早期曹雪芹(泛)交游圈读者获观《红楼梦》,应与松斋存在一定的渊源关系。现有资料可确定墨香在《红楼梦》早期传播中地位重要,但墨香因与曹雪芹、脂砚斋不直接相识,故不太可能从曹雪芹处获观小说。若墨香所识之白筠,即为脂本作评语之松斋,则其由此渠道阅读到《红楼梦》早期抄本的概率颇大。可能的传播路径为:

曹雪芹→脂砚斋→松斋→墨香→永忠

如依此推论,墨香等人所见当然是脂本系统之传抄本。墨香似无别集传世,并未留下读《红楼梦》的明确感想,但其好友永忠(1735—1793)的《因墨香得观〈红楼梦〉小说吊雪芹姓曹三绝句》诗,说自己是通过墨香才读到《红楼梦》的。

永忠的第一首诗云:“传神文笔足千秋,不是情人不泪流。可恨同时不相识,几回掩卷哭曹侯。”③此诗作于乾隆三十三年戊子(1768),距离曹雪芹逝世不久。此诗作为确证《红楼梦》作者是曹雪芹的早期文献,价值颇为重要,但亦说明永忠并无机会接触曹雪芹,相关信息必是通过墨香转述而知。故由永忠之题咏,可上推墨香之所见、所藏小说版本。永忠此诗称小说之题名为《红楼梦》,当然与“至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用《石头记》”之系统不同。再从永忠之第二首绝句“颦颦宝玉两情痴,儿女闺房语笑私”④来看,其侧重点仍在宝黛之“情”。可见,其关心点并不在脂评大量暗示的家族本事和兴衰之感上。

可见,如果以“松斋白筠”联通两个不同的圈子,除时间存在一定差异外,还会在《红楼梦》传播、理解这一问题上,引发非常明显的不协调感。

四 松斋身份考辨对《红楼梦》早期传播渠道的启发

脂本上参与批书的评点家均仅有别号,自脂砚斋而下,以至畸笏叟、梅溪、立松轩等,均无法与曹雪芹现实中的亲友或同时代人形成对应,这是《红楼梦》早期流传中一件颇为吊诡的现象。此前研究认为松斋即《潞河游记》所提及之白筠,或是希望有助于将两个阅读圈子会通,然就当下所见松斋的身份信息看,二人仅是偶然同名,无法认定为一人,只需要通过简单的可视化工作,就很容易发现会通两个圈子的困难性和疑点。

陈维昭《红学通史》指出:“这两个差不多同时存在、同时与曹雪芹有着近乎‘零距离的阅读圈子却是互不谋面、互相隔阂、置身于老死不相往来的两个世界!他们似乎并不知道对方的存在。……脂砚圈子读到的是《石头记》系统的本子,永忠圈子读到的是《红楼梦》系统的本子。不仅题名不同,故事的内容也很不一致。似乎曹雪芹有意以秘密的方式分别向两个阅读圈子提供不同系统的手稿。”①

从“松斋即白筠”变为“松斋非白筠”,可以进一步认定两个圈子互不相知,并且降低了墨香通过松斋阅读《红楼梦》的可能性。如前文所述,墨香、永忠显然读到的是《红楼梦》系统之抄本,二人与曹雪芹并无实际交往,故必是通过他人转介而得。从同时期长篇小说传播的一般规律来看,《红楼梦》在曹雪芹生前既未成为商业化的出版物,且又可能涉及“碍语”,自然首先应在友朋圈内小范围流传。即,曹雪芹现实中的亲朋好友,虽未留下他们阅读、传播《红楼梦》的明确记载,但确应为小说流布做出了相应贡献。

就现有资料看,与墨香相识且可能从曹雪芹处得观《红楼梦》者,有两大候选方向。其一,是敦敏、敦诚兄弟。余英时在《敦诚、敦敏与曹雪芹的文字因缘》一文中举出十例证明二敦诗文与《红楼梦》的互相发明之处,部分论证虽稍嫌主观,但从二敦兄弟与曹雪芹的亲密程度来看,至少不能排除可能性。其二,是怡亲王弘晓(冰玉主人,1722—1778)。论者或认为弘晓与己卯本之抄写关系密切②,且有可能撰写多首题红诗③,此外他与二敦兄弟、墨香、永忠等均有密切联系。然就两个读者圈“老死不相往来”这一情况看,似不宜简单认为脂本与怡府有关,仍有待进一步推敲。

上述两说均无强有力的文献确证。但该传播者大概率需要满足的条件是:第一,与曹雪芹相识且为好友,因此有阅读、传抄小说的条件;第二,在曹雪芹逝世后,將该书继续传播给墨香等好友;第三,所读小说是《红楼梦》系统而非《石头记》系统。

从时间线推测,此人要么在“仍用《石头记》”(1754)之前已抄阅小说,且此后并未就此问题与曹雪芹沟通,故不知曹、脂已用新书名取代旧书名;要么“仍用《石头记》”的影响仅限于脂砚斋一系,并未影响此后曹雪芹手中可向外流传之抄本。就现有材料及逻辑关系看,后者的成立概率较大。那么,假如我们相信《石头记》与《红楼梦》只是“微有异同”的同一部书,其主要情节差别不大,在脂评中所提示的“不能得见”或“迷失”之内容,有无可能保存于曹雪芹其他好友的传抄本中,并见诸他人之题咏、转述?其中自有大量想象空间。

假如我们依照流行假说,认为敦敏、敦诚兄弟自在右翼宗学学习(1744年前后)就与曹雪芹结识,维持了近二十年的友谊,并得到机会阅读曹雪芹的《红楼梦》书稿,那么其相知之深应是可以想见的。然而,二人对于脂本情况却是缺乏了解的——“松斋”即为一证。

再就《红楼梦》读者身份来看,既然题为《红楼梦》的小说版本是通过曹雪芹的好友,又传至其好友的好友,并继续向外逐渐传播,那么这一系列版本的“权威性”也是可预期的。也就是说,假如有红学家打算认定两个系统“老死不相往来”,并由此高扬脂本的权威价值时,程高系统的小说版本也同样可能得到更高的评价——其应属于曹雪芹的另一传世版本,而非“无名氏”之续补。限于材料,本文无意于系统讨论这一议题①,但此逻辑关联似应得到研究者的注意。

五 余论

应该承认,在数千条今存的脂砚斋批语中,“松斋”批语数量极少,文学批评价值有限,且可供考索的资料不多。不过,研究脂本相关资料时,学者常常面临文献不足征之苦——尽管学者普遍坚信脂砚斋的可靠性、权威性,但却没有资料能够判定脂砚斋及其周围“诸公”的具体身份,亦无法清晰确认脂砚斋的批书流程和抄本的形成方式。对“松斋”文献的梳理与学术史反思,有助于促进对这些问题的思考。

经过本文的讨论,我们似乎可以得出以下结论:从文献分析和人物关系等角度看,脂砚斋评本上的“松斋”,应并非《四松堂集》中的“松斋白筠”。这一判断绝非个例,而有助于学者重新构拟曹雪芹的交游圈,以及《红楼梦》的早期传播可能性。敦氏兄弟与“松斋白筠”相识这一信息,似乎也可证明他们与评书者“松斋”及脂砚斋的不相识。再进一步说,脂砚斋在批书时所引述、提及的“诸公”批语,大概率均与敦氏兄弟朋友圈无涉。

本文题目虽含有“数字人文视域”一词,但由于现有材料本身并不足以成为“大数据”,故相关推演仍需要依赖人力。不过,从思维方式层面,近年流行的数字人文方法,确实有可能为传统文献研究提供某些借鉴。兹胪列数种角度,以供方家评骘:

其一,对考据之“例”与“例外”的省思。传统研究中,运用语例证明某一用法、某一观点,实属惯常;但如果同时考虑到“链条断裂”和“抽样作证”两方面,就会认识到此类论证方法将面临更复杂的挑战。以本文所涉“松斋”为例,不同文献中的“松斋”距离不远(均是曹雪芹“朋友的朋友”),但却并非同一人。对此,研究者应时刻保持谨慎态度与学术敏感性。

其二,可视化呈现方法能为推演提供更多方便。在传统文献研究中,绘制版本谱系图的研究为数甚多,但人际关系研究则往往以“交游考”的形式呈现。此类文献罗列方式,或因不够直观,而导致某些联系易被学者忽略,或忽视同一交友圈中可能存在的时间、空间差异。可视化方式可以提供更多思路与可能性的进境。

其三,欲真正复归历史语境,至少还应做的工作是——进一步扩充数据总量,以建立“曹雪芹的朋友圈”。目前,对曹雪芹好友生平、作品的个案研究,已有极臻深入之佳作,但在数字人文视域下,还应将个案研究会通为数据网络,并以更为严密的方式对上述信息加以统一规整。比如,若用可视化方式呈现,“曹雪芹—(好友)—脂砚斋”这一关系标注,与“曹雪芹—(著者)—红楼梦—(评点)—脂砚斋”这一关系标注,就有明显差异,然而目前似乎并无可靠标准可资借鉴。解决这些问题,除需要尽可能地对现有文献竭泽而渔外,还应在底层设计、根本逻辑上有所思辨,并在呈现过程中不断完善。

(张昊苏,南开大学文学院副教授)

本文为国家社科基金项目“乾嘉时期江浙藏书家生态探赜”(项目编号:18BZW098)、2022年度南开大学文科发展基金科学研究类项目“乾嘉时期小说文献与文学思想研究”(项目编号:ZB22BZ0301)的阶段性成果。