基于“5E”教学模式下小学科学《昼夜交替》的教学设计

刘迎秋

“5E”教学模式是指在教学过程中以学生为主体,课堂中以五个教学环节为基础的新教学模式,促进学生从生活经验中探究新知、总结规律,加强对科学概念的理解与运用,并建立科学的知识体系。以五年级的昼夜交替这一课题为例,基于5E教学模式下展开教学设计与实践,以期能将小学科学融入生活,提升学生的科学学习兴趣,培养学生的探究精神,推动素质教育在小学科学课堂的融合与渗透。

一、“5E”教学模式的概述

“5E”教学模式充分体现了学生的主体地位,激发学生的认知兴趣和思维,强调学习的过程,突出知识的创新和应用,与深度学习的理念有着异曲同工之妙,不仅能够给国内科学教育提供启发和借鉴,而且能够促进深度学习的落实和实践,促进科学教育的变革和学生科学素养的培养。

五个“E”具体为参与(Engagement)、探究(Exploration)、解释(Explanation)、详细说明(Elaboration)、评价(Evaluation),因为5个学习阶段都以“E”开头,所以又被称为“5E”教学模式。“5E”教学模式包括更清晰的目标以及学生学到的特定的概念和解释,主要目的是鼓励他们检验自己的观点并再次审视自己的活动过程,每一步都有目标和进入下一步的准备,进而更好地培养学生的探究能力。

二、“5E”教学模式的具体环节

一是参与。主要目标是激发学生参与和探究的兴趣,驱动学生主动进行学习和探究,并提出所要学习的关键知识,与已有的知识和经验发生联系,为探究做好准备。

二是探究。主要目标是深入持续开展探究,这一阶段是该模式的中心环节,知识的获得、技能技巧的掌握都在本阶段完成。让学生通过开展真实和有效的探究,经历和学习关键概念,习得新的技能,并获得研究、探寻和提问的体验,还可以在反馈和检查中掌握知识内在的关系,获得理解性发展。实验研究、场景研究、动手操作是此环节中经常出现的教学任务。

三是解释。主要目标是检验学生是否真正理解所学内容在,进一步帮助学生在新的学习场景下理解关键知识和概念,加深新旧知识和概念间的联系和理解,将学习的知识转化为学生个体内化的经验和认知,这是使新概念、过程或方法明确化和可理解化的过程。此环节通常体现在小组内个体交流发言和小组代表交流汇报中。

四是迁移。主要目标是学以致用,促进知识和概念的转化,促进学生将学习的内容用在新的或相似场景中,促进学生对概念的理解和应用技巧,使学生可以挖掘概念的基本内涵,并与其他已有概念建立某种联系,并能够用标准和正确的科学术语交流新的问题。

五是评价。主要目标是通过多元评价真实反馈学生学习,例如教师评价、学生自评、小组互评等,评价的内容不局限于考试或测评结果,应该更加重视探究的过程以及学生的参与程度。

三、基于“5E”教学模式的教学设计

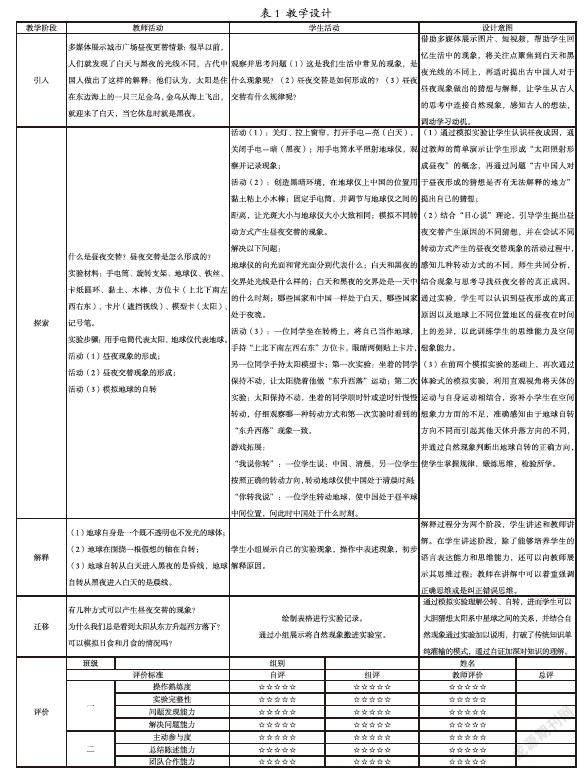

昼夜交替是生活中的常见现象,也是原始人类认识原始天文学的开始。本课围绕昼夜交替现象展开,通过相关视频、资料阅读和简单易行的模拟实验等多种方式,带领学生在探究活动中将自然现象与地球的自转运动联系在一起,引导学生认识人类探索地球自转运动的历程,变抽象为直观,让他们从宏观角度形成“世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以认识的”的大概念,从学科角度形成“地球是运动的,地球有规律的自转产生了有规律的昼夜交替现象,地球的自转方向决定了地球以外天体的升落方向”的学科概念,帮助学生从多个角度突破迷思概念,建立起“太阳照射产生昼夜→地球自转产生昼夜交替→太阳东升西落,所以地球自西向东自转”的正确概念(如表1)。

引入 多媒体展示城市广场昼夜更替情景:很早以前,人们就发现了白天与黑夜的光线不同,古代中国人做出了这样的解释:他们认为,太阳是住在东边海上的一只三足金乌,金乌从海上飞出,就迎来了白天,当它休息时就是黑夜。 观察并思考问题(1)这是我们生活中常见的现象,是什么现象呢?(2)昼夜交替是如何形成的?(3)昼夜交替有什么规律呢? 借助多媒体展示图片、短视频,帮助学生回忆生活中的现象,将关注点聚焦到白天和黑夜光线的不同上,再适时提出古中国人对于昼夜现象做出的猜想与解释,让学生从古人的思考中连接自然现象,感知古人的想法,调动学习动机。

探索 什么是昼夜交替?昼夜交替是怎么形成的?

实验材料:手电筒、旋转支架、地球仪、铁丝、卡纸圆环、黏土、木棒、方位卡(上北下南左西右东)、卡片(遮挡视线)、模型卡(太阳)、记号笔。

实验步骤:用手电筒代表太阳,地球仪代表地球。

活動(1)昼夜现象的形成;

活动(2)昼夜交替现象的形成;

活动(3)模拟地球的自转 活动(1):关灯、拉上窗帘,打开手电-亮(白天),关闭手电-暗(黑夜);用手电筒水平照射地球仪,观察并记录现象;

活动(2):创造黑暗环境,在地球仪上中国的位置用黏土粘上小木棒;固定手电筒,并调节与地球仪之间的距离,让光斑大小与地球仪大小大致相同;模拟不同转动方式产生昼夜交替的现象。

解决以下问题:

地球仪的向光面和背光面分别代表什么;白天和黑夜的交界处光线是什么样的;白天和黑夜的交界处是一天中的什么时刻;哪些国家和中国一样处于白天,哪些国家处于夜晚。

活动(3):一位同学坐在转椅上,将自己当作地球,手持“上北下南左西右东”方位卡,眼睛两侧贴上卡片,另一位同学手持太阳模型卡;第一次实验:坐着的同学保持不动,让太阳绕着他做“东升西落”运动;第二次实验:太阳保持不动,坐着的同学顺时针或逆时针慢慢转动,仔细观察哪一种转动方式和第一次实验时看到的“东升西落”现象一致。

游戏拓展:

“我说你转”:一位学生说:中国、清晨,另一位学生按照正确的转动方向,转动地球仪使中国处于清晨时刻;

“你转我说”:一位学生转动地球,使中国处于昼半球中间位置,问此时中国处于什么时刻。 (1)通过模拟实验让学生认识昼夜成因,通过教师的简单演示让学生形成“太阳照射形成昼夜”的概念,再通过问题“古中国人对于昼夜形成的猜想是否有无法解释的地方”提出自己的猜想;

(2)结合“日心说”理论,引导学生提出昼夜交替产生原因的不同猜想,并在尝试不同转动方式产生的昼夜交替现象的活动过程中,感知几种转动方式的不同,师生共同分析,结合现象与思考寻找昼夜交替的真正成因。通过实验,学生可以认识到昼夜形成的真正原因以及地球上不同位置地区的昼夜在时间上的差异,以此训练学生的思维能力及空间想象能力。

(3)在前两个模拟实验的基础上,再次通过体验式的模拟实验,利用直观视角将天体的运动与自身运动相结合,弥补小学生在空间想象力方面的不足,准确感知由于地球自转方向不同而引起其他天体升落方向的不同,并通过自然现象判断出地球自转的正确方向,使学生掌握规律,锻炼思维,检验所学。

解释 (1)地球自身是一个既不透明也不发光的球体;

(2)地球在围绕一根假想的轴在自转;

(3)地球自转从白天进入黑夜的是昏线,地球自转从黑夜进入白天的是晨线。 学生小组展示自己的实验现象,操作中表述现象,初步解释原因。 解释过程分为两个阶段,学生讲述和教师讲解。在学生讲述阶段,除了能够培养学生的语言表达能力和思维能力,还可以向教师展示其思维过程;教师在讲解中可以着重强调正确思维或是纠正错误思维。

迁移 有几种方式可以产生昼夜交替的现象?

为什么我们总是看到太阳从东方升起西方落下?

可以模拟日食和月食的情况吗? 绘制表格进行实验记录。

通过小组展示将自然现象搬进实验室。 通过模拟实验理解公转、自转,进而学生可以大胆猜想太阳系中星球之间的关系,并结合自然现象通过实验加以说明,打破了传统知识单纯灌输的模式,通过自证加深对知识的理解。

评价 班级 组别 姓名

评价标准 自评 组评 教师评价 总评

一 操作熟练度 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实验完整性 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题发现能力 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

解决问题能力 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

二 主动参与度 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

总结陈述能力 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

团队合作能力 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

四、教学实践反思

苏教版小学科学在有关天体这一部分,从二年级上册第2单元安排了《天空中的星体》的学习,在这里知道了太阳每天在天空中东升西落,学生要学会利用太阳的位置辨认方向。在四年级下册第2单元《地球、月球与太阳》的学习中,学生了解了地球的形状及表面的基本状况,认识了月球的运动以及太阳的运动规律,学生对于天体的运动和自然现象及形成规律有了一定的了解。初步将我们日常生活中的经验与科学联系在一起,了解在人类认知的过程中对一些现象的解释最初并不科学,一些学说被推翻,是通过科学家前辈们大量的实验论证,并且被人们广泛认可的,对培养学生的怀疑精神打下了基础。

在引入本课教学重点上,教师要通过神话故事及科学史上的相关学说,让学生充分参与讨论“当时提出这样的错误学说,它的合理性和不科学性”,对有问题部分质疑,并初步提出推翻旧学说的论点,进而萌发通过模拟实验进行验证的想法。

在模拟实验探究阶段,学生要准备天体、预设环境等其他模拟材料,并找到一一对应的关系,太阳作为光源用手电筒进行替代,用地球仪模拟地球,并模拟太空环境,将遥不可及的天体、一望无际的银河空间,放入日常教室,学生的科学探索自主意识增强;在解释阶段,学生更偏向于生活化的口语,不够简洁,逻辑关系不够清晰,需要教师的引导,“产生现象的原因”“通過什么的环境进行模拟”“物体本身所具有的属性”,例如地球不发光也不透光,太阳是光源,地球和太阳是球体,地球上的光来自太阳,这样明确研究对象的固有特点,太阳光照射在地球上,同一时刻,地球一部分是有光的,是昼,另一部分是暗的,是夜;在知识迁移阶段,“光源和被照射的球体分别进行转动,是不是也会有明暗交替的情况出现,为何地球的昼夜交替是地球的自转引起,而不是其他几种情况”,学生通过表格分析,结合地球上昼夜交替的规律进一步验证地球上的昼夜交替是由于地球自转产生的,学生的思维被进一步打开;在评价阶段,整体上分为两个部分,一个针对实验探究活动,一个更偏向主观判断,每一项又都有自评、组评与教评,融合了多元化的评价,使学生在课程学习中可以全面了解自己。

从学生的年龄结构和心理特征来看,五年级的小学生对“地球和宇宙空间领域”的科学知识有天然的好奇心、较强的求知欲和一定的先前知识基础,但也有一些畏难心理,在教学过程中,应将任务细化、分化、多样化,借助结构化的教学材料帮助学生理解与学习。同时,考虑将科学史阅读融入实践活动各个环节,让学生在依次递进的模拟实验中,感受与体悟古人观察自然现象,并做出昼夜交替现象的猜想与解释的过程,在思辨与不断提出问题、解决问题中产生共情与更深刻的理解。

五、“5E”教学模式在科学教学的应用价值

第一,“5E”教学模式有助于学生主体地位的发挥。学生开展真实和有效的探究,经历和学习关键概念,习得新的技能,并获得研究、探寻和提问的体验,学生的学习是发自内心的、主动的认知过程。教师要鼓励学生独立思考,凡是学生能独立发现的问题,绝不暗示;凡是学生能自己解决的问题,绝不急于替代,充分体现以学生为中心的科学教育理念。例如,在《昼夜交替》的教学设计中,“昼夜的形成原因”“地球昼夜交替存在什么样规律”等,学生可以通过探究、思考、讨论和总结中得出相关结论,使学生成为学习的主人。

第二,“5E”教学模式对培养学生的探究能力起到促进作用。教师要引导学生像科学家一样进行思考和学习,深刻理解科学概念,培养学生的科学探究能力,使他们的主动性、能动性和创造性被发挥出来,最终养成科学的态度与精神。

六、结语

综上,“5E”教学模式中的每个环节虽相互独立,又互相联系,形成教学的闭环。每个环节都有其独特价值,不拘泥某种教学方法,而是更多地体现在教学理念中。它让学习回归本质,引导学生像科学家一样进行思考和学习,深刻理解知识,提升探究能力,实现科学思维的构建。