中国文人画的“留白”艺术

摘 要:古往今来的文学家、艺术家,都高度重视“留白”在创作中的作用,也都会自觉或不自觉地在创作中加以运用。“留白”作为一种艺术表现手法,蕴含着艺术家内心的哲学与情感的独白,常常给绘画作品带来令人回味无穷的艺术魅力。“留白”是艺术的必然,可以说,没有“留白”就没有艺术。溯源中国文人画“留白”的哲学指导思想,与历代画论中有关“留白”的论述,并结合文人画作品来阐述中国文人画的“留白”艺术表现。

关键词:文人画;“留白”;艺术表现

一、中国文人画与“留白”

(一)中国文人画的内涵

中国文人画泛指中国封建社会时期文人士大夫的绘画作品,于魏晋南北朝开始萌芽。一般来说,文人画多描绘山水、花鸟和木石等物象,以表达画家个人心中情志。文人画主张“逸气”“士气”,注重品德修养,标榜追求个人思想的自由抒发。

文人画的萌芽和发展不仅仅是一个画种的独立发展,它受到各个历史时期的社会背景、文化、政治、经济等诸多因素的影响,而这些因素中影响最大的就是中国的哲学观。秦汉的大一统局面颠覆后,中国先后经历三国鼎立、二晋前后延、南北朝并立,将近三百六十年的连绵战争、王权更替,此时的儒学礼教迅速失去了原有的感召力,玄学兴起、佛教传入、道教勃兴,人们开始将玄、佛、道作为精神寄托,避世无为、归真返璞、挣脱社会伦理束缚成为多数文人的思想,也是后来文人画的主要指导思想。在之后的不同历史时期都各有新的哲学发展,文人画的指导思想也随之有不同变化。

(二)中国古代文论中“留白”的哲学基础

论及文人画中的“留白”,首先要明确,“留白”这一词在中国古代文论或者画论中是以其他词的形式被阐述,如“虚”“阴”“无”“清”“淡”等,并且这些词都是以词对的方式进行论述,如“虚”对“实”、“阴”对“阳”、“无”对“有”等等。

中国传统哲学强调“天人合一”的宇宙观,“虚”与“实”、“有”与“无”皆为中国传统哲学中的观点,先秦儒家、道家都认为宇宙是虚实结合、阴阳相生。先秦时期,《周易》中就有涉及“阴”与“阳”的相关理论,将自然界发展的基本规律称作阴阳相交。到了诸子百家时期,各种观点更是推陈出新、百花齐放,尤其是儒家和道家的思想对后世的“空白”观念影响最大。

在古代文论中,老子被认为是第一位提出与“空白”相关的理论的哲学家。在老子的道家理论中有“有无相生”的观点。“有”和“无”是一对相辅而成的词语:“故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。”[1]“无”和“有”是相对的,互相依存,互为条件。之后老子第一次明确了“无”的存在和作用,《道德经》第四十章云:“天下万物生于有,有生于无。”[2]没有“无”,就没有“有”,正因为有了“无”的概念,才有“有”的概念。反之亦然。“虚”这一字的本意在一定意义上也包含了“无”“有”的相关概念。《说文解字注笺》中说:“虚为大丘,即所谓四方高中央下者。故引申为虚空之称。”[3]另外,老庄哲学讲“道”的本体是“无名”“无为”“虚无”“无名之朴”,一片空白,犹如虚空,本无所有。

汉朝淮南王刘安组织编写的《淮南子·原道训》云:“无形而有形生焉,无声而五音鸣焉,无味而五味形焉,无色而五色成焉。是故有生于无,实出于虚。”[4]无形产生有形,无声形成五音,无味生成五味,无色形成五色。是以有形来自无形,实体出自虚空。这段话不仅从哲学层面论述“空白”,还涉及艺术层面。

魏晋时期,社会动荡不安,人们想要脱离现实,追求闲适生活的愿景与道家清净无为的思想观念相符合。哲学家们从道家的“虚实相生”思想中汲取力量,并且形成了“贵无”的玄学思想,玄学因此大兴。同时,在玄学思想的熏陶下,文艺理论家们推动了对艺术中“空白”美的自觉追求。例如:在音乐理论上,嵇康提出了“声无哀乐论”,阮籍将音乐之本源阐述为“无名无形”“无声无味”的“道”;在文学创作方面,劉勰的《文心雕龙》一书中《神思》《隐秀》《夸饰》等诸篇文章,都有关涉“虚”与“实”二者关系的论述。

隋唐五代哲学是中国儒、道、释三家共同发展,特别是佛教,在中国形成了具有中国特色的哲学,佛教宗派在这个时期逐渐创立,尤其是禅宗,对后来文人画影响颇深。龙朔元年(661年),慧能偈曰:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”“本来无一物”“佛性本清净”,都是禅宗所提倡的万物本来皆“空”、身心清净的思想。

二、中国画中的“留白”画论

中国古代的绘画理论,最早都是散见于诸子百家的哲学言论中,并不成系统,而且往往是借论画的例子去说明某一伦理或哲学问题,这些理论因其适用性,对后世画论和艺术创作有着深远的影响。古代文艺理论家认为“空白”是艺术的关键和灵魂,它扩大了艺术的容量,给欣赏者留下了想象和再创造的广阔空间。其妙处不在笔墨描绘之中,而在言语图画之外;不在务工极相之能,而在虚无缥缈之处。所谓“象外之象”“景外之景”“味外之旨”“韵外之致”,都是从“空白”中引申出来的。

(一)“留白”与章法

中国画章法布局主要依从的法则就是《易经》中所论的阴阳之法。正如“阴”“阳”相对,画面中所有的物象都是以矛盾的形式存在的,例如宾主、呼应、开合、虚实、藏露、繁简、疏密、纵横、参差、动静、奇正等。

清代邓石如云:“字画疏处可使走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”邓石如这句话原本针对书法的结字、章法而提出,是言字的笔画之间的疏处可以让马匹通过,密处却连风都不能透过。邓石如用了夸张的手法,论述了章法的一种规律,让疏处更疏,甚至空无一物,让密处更密,甚至无一处空白,像这样对比强烈的章法让书法充满了奇异的趣味性。邓石如的这一理论体现在绘画中,即所谓“计白当黑”,对待画面中空白处的布局章法,也应当像对实体物象的构图章法一般认真经营,肯定了“留白”对画面构图的重要性。

清代画家张式在《画谭》中提出:“笔墨位置不外通气有神,互用虚实经营详略是也。”[5]“虚实经营”也是一种“有无”的经营,“虚”处为“无”,“实”处为“有”,二者相辅相成。没有“实”处的经营,就不会衬托出“虚”处的空灵;反之,没有“虚”处的经营,“实”处也就会显得呆板。这也是笪重光在《画筌》中所云之“虚实相生,无画处皆成妙境”。

“留白”在章法中的表现还体现在与画面物象的关系上。清代华琳在《南宗抉秘》中提及:“凡山石之阳面处,石坡之平面处,及画外之水天空阔处,云物空明处,山足之杳冥处,树头之虚灵处,以之作天作水,作烟断,作云断,作道路,作日光,皆是此白,夫此白本笔墨所不及,能令为画中之白,并非纸素之白,乃为有情。否则画无生趣矣。”[6]以“留白”来表现物象,山石的阳面因为日光的照射而亮,就以空白来表现阳面的亮;平整的石坡无皴而“留白”;天、水、烟、云,这些虚无缥缈的物象,也同样用“留白”来表现其空灵神妙。从虚空中来,到虚空中去,用“留白”来衬托物象、表现物象,这正是《宣和画谱》中评论李公年之画所言:“至于写朝暮景趣,作长江日出,疏林晚照,真若物象出没于空旷有无之间。”[7]画中景物在空旷有无之间若隐若现,这便是画面中“留白”的章法布置。

(二)“留白”与笔墨

“留白”与笔墨的关系的表现主要有三种:一是飞白,二是断连,三是浓淡。“墨到为实,飞白为虚”。清丁皋在《写真秘诀》中言:“凡天下之事事物物,总不外乎阴阳。以光而论,明曰阳,暗曰阴。以宇舍论,外曰阳,内曰阴。以物而论,高曰阳,低曰阴。以培塿论,凸曰阳,凹日阴。岂人之面独无然乎?惟其有阴有阳,故笔有虚有实。惟其有阴中之阳,阳中之阴,故笔有实中之虚,虚中之实。”[8]其中所说的“虚”体现在笔墨上就是飞白。飞白的笔迹有墨却不实,简单来说就是枯笔,当毛笔中水分不足而落笔时,就会形成如此干枯的飞白之笔。飞白之空灵,实笔之厚重,飞白与实笔的相互交错则更显笔墨多变之灵动。

笔墨的断连是指笔迹虽有断有连,然笔意却相连,气息也是相连的,即“笔断意连”。宋韩拙在《山水纯全集》中言:“故林木要看苍逸健硬,笔迹坚重,或质或丽,以笔迹欲断而复续也。”[9]“欲断而复续”,看似笔迹断绝实则气韵相连,这便是笔墨之趣。

明唐志契《绘事微言》曰:“写画亦不必写到,若笔笔写到,便俗;落笔之间,若欲到不敢到,便稚。惟习学纯熟,游戏三昧,一浓一淡,自有神行。神到,写不到,乃佳。”[10]这句话论述了如何灵活运用笔墨,所谓“笔断意连”,画写之时不必笔笔落实,只有有断有连,有浓有淡,笔墨多变才能让画面灵动,从而神到意到。

(三)“留白”与气韵

自东晋顾恺之开始,出现了专门的画家论画的著作,他重“传神”的观点,追求意在象外、境与意会,之后这个观点一直被画家们奉为绘画品评的重要标准。后谢赫在“六法”中将“气韵生动”放在首位,可见“传神”“气韵”在中国画中的重要地位。

唐代评论家高旦甫在《论画歌》中云:“即其笔墨所未到,亦有灵气空中行。”[11]清代画家张式在《画潭》中云:“烟云渲染为画中流行之气,故曰空白,非空纸。空白即画也。”“灵气”“流行之气”便是气韵,气韵在画中留白处流动。

清黄钺《二十四画品》的“气韵”品和“空灵”品将二者做了更详细的论述。“气韵”品云:“六法之难,气韵为最。意居笔先,妙在画外。如音栖弦,如烟成霭。天风冷冷,水波濊濊。体物周流,无小无大。读万卷书,庶几心会。”言“气韵”之重要,得“气韵”之难。“空灵”品云:“栩栩欲动,落落不群。空兮灵兮,元气絪缊。骨疏神密。外合中分。自饶韵致,非关烟云。香销炉中,不火而薰。鸡鸣桑颠,清扬远闻。”画中留白会使得“骨疏”,然“体物周流”之气在其中弥漫,“栩栩欲动,落落不群”,因此而“神密” [12]。

(四)“留白”与情感

“留白”在情感中的体现主要是表现在文人画家的个人修养中,极重心性的培养和修炼。宗炳《画山水序》言:“圣人含道映物,贤者澄怀味象。”文人画是追求心性本质的艺术,推崇“素朴”,是以多追求空虛、空灵、空白。只有心灵心性干净空灵,所绘出的画面意境才会显得超逸空灵,而空旷空灵的意境才更能反映文人画家超然物外的心性观。

“色即是空,空即是色,色不异空,空不异色”,这不但是盛唐人的诗境,也是宋元人的画境[13]。“色”是一切自然物质现象,而“空”可以理解为事物的本质、本源,“色”“空”都是文人画家们的心境使然。文人画家观察自然、模仿自然时的心境不同,对待“色”“空”的态度也就不一样。

三、“留白”在文人画中的体现

文人画重意、重简的特点意味着文人画中的“留白”必不可少,与画面的章法、笔墨、气韵、情感等都有着密切的联系。文人画家在绘画中对“留白”的运用各有不同,这是由于个人生活经历的差异性所导致的世界观、人生观的差别,从而反映在画面中的表现亦不一,这也就是风格的差异化。“马一角,夏半边”,是因马远与夏圭之作品的截景式构图,常常只占据画面的一个角落,画面“留白”多,与同时期的画家相比风格迥异而并称。除马、夏外,另有苏轼、法常、黄公望、倪瓒、八大山人等文人画家,将“留白”运用在绘画中,借绘画抒发内心情志,或是闲云野鹤隐逸之志,或是孤高清冷之感,或是禅学之思。文人画中的“留白”意趣是文人画家心中思想、情感的巧思,品之妙趣非常,意蕴悠远。

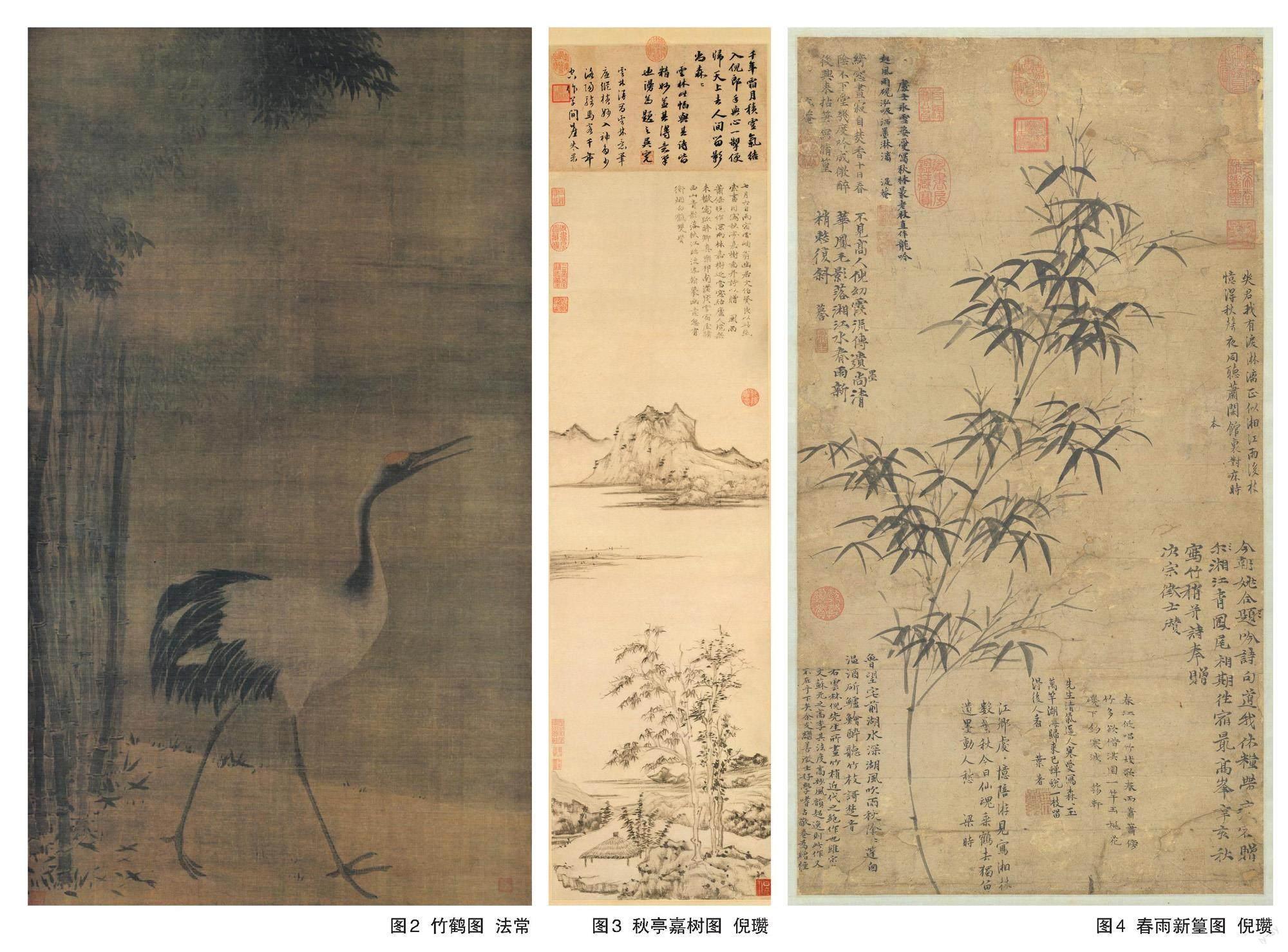

(一)法常——“意思简当,不费装缀”

法常是一位南宋的画僧,元吴太素《松斋梅谱》一书中谈其绘画云:“皆随笔点墨而成,意思简当,不费装缀。”是言其绘画画面简单,没有多余的装饰。先看法常的《六柿图》(图1),这是一幅很有意思的画,画面中只有六个柿子位于整个画面的下部,近乎排列成一排,造型虽简单但方圆有变,仅用墨色但浓淡不一。画面空白远胜于物象,六个柿子之间有虚实、阴阳之变,看来颇有趣味与禅意。评论家多会把这六个柿子与禅宗相联系,或言其代表了布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧六意,或言其是贯穿“六时”“六方”的佛法,每一个人都有不一样的解读,不管法常作此画的真正用意是什么,但从“留白”层面来说,这是一幅颇有奇趣的作品。

法常的《竹鹤图》(图2)与《六柿图》大有不同,可将其看作是一张满构图的作品,画面中以墨色的濃淡变化,留白处以虚当实,表现出雾气朦胧中若隐若现的竹林,幽深而空灵,雅致而有诗意。一只鹤漫步在其中,且鸣且行,用空白来表现坡面,与雾气笼罩的天空对比,简洁明了地营造了空间,正如吴太素所言“意思简当,不费装缀”“点墨而成”。

(二)倪瓒——“逸笔草草,不求形似”

倪瓒的长兄是当时道教的上层人物,其本人亦多受诗书画的浸润,所以养成清高超然的个性,与清高孤傲、不问政事、逍遥自在的隐逸思想。“殊无市朝尘埃气”的精神追求反映其在画作上便是疏简天真、意境荒寒空寂。倪瓒认为中国画中的“留白”是“逸笔草草,不求形似”。他多画文人山水画,创造出了“空水法”,并且在他的作品中熟练运用。一河两岸、三段式构图,是他文人山水画多用的构图法。《秋亭嘉树图》(图3)就是典型的一河两岸、三段式构图图式,表现出近景的山石树木、平坡秋亭,中景的山坡,远景的高山。画面中有三处较大的空白:一是前景的平坡,用留白来表现其平面;二是中景的水面,空无一物,却能让人确定,那就是一片空旷的水面,这便是“空水法”;三是远景的天空,用远山分割,不言而喻那定是无云的天空。此幅文人山水画干净简洁,空灵幽淡,意境荒寒,用“留白”来拟物,用“留白”来表达画家淡泊自守,晚年萧瑟寂寞的落寞心境。

除山水画外,倪云林还善画墨竹,他的墨竹多为新竹,画面皆多“留白”,意境萧疏平淡却可见其中生气。倪瓒墨竹的代表作《春雨新篁图》(图4),整个画面干净整洁,不多一笔,只一枝竹枝向上生长,欣欣向荣、生意盎然、竹态婀娜。倪瓒画墨竹率性天真,逸气而书,不作修饰,乃是其心性真实写照。

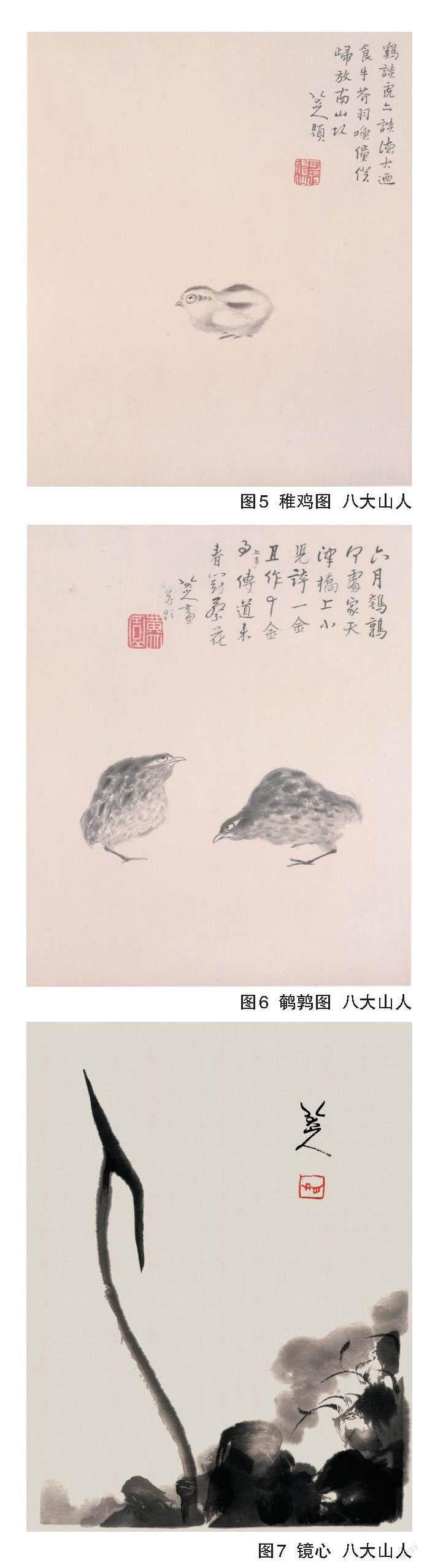

(三)八大山人——“虚实之间,相生相发”

八大山人的“留白”主要体现在两处:一是体现在章法上,如他的《稚鸡图》,比法常的《六柿图》更加简洁,画面除落款外只有一只小鸡,面朝左而立,这只小鸡位于画面的中心,也是整幅画的重心;二是体现在八大山人的情感上,八大山人是明朝的遗民,他的一生中都带着强烈的遗民思想,对世事有着不满和苦闷,并且这份无处诉说的不满与苦闷明显反映在了他的画作之中,最具典型的就是他所画的“白眼向天”的鱼鸟,《稚鸡图》(图5)中所画的小鸡便是其中之一。其眼睛一圈一点,眼珠顶着眼圈,“白眼向天”的神情,显然现实中的小鸡是不会有如此强烈的感情的,这是八大山人内心的真实写照。另一幅《鹌鹑图》(图6)与《稚鸡图》章法类似,画中两只鹌鹑皆眼睛大部分“留白”,白眼向上,一副生气嫌怨的表情。拟人化的神态充分表达了画家对世事的愤愤不平。

八大山人的作品可谓是将“留白”运用到了极致,李苦禅在品评八大山人作品时,提出其构图的巧思之处在于“空白处补以意,无墨处似有画,虚实之间,相生相发”[14],这句话阐述了八大山人借助“留白”而营造出来的意境。如图7这幅画,初看是几片荷叶主要占据了画面的右下角,墨色有深有浅,水墨淋漓,独一枝荷叶遥遥而上指向左上角,章法简约。然而细看却能发现其中玄机,右下角的黑与右上角的白,对比强烈,画面黑中有白,白中有黑,“虚实之间,相生相发”,就如同一张阴阳八卦图。可见八大山人作此图之道,阴阳交感,万物而生。将阴阳的道融于绘画,八大山人不可谓不是笔笔精妙。

四、结语

“留白”作为中国文人画重要的表现形式,存在于中国传统的审美文化与哲学之中。理论和实践也证明,中国文人画与“留白”的关系十分紧密,并且有着独特的审美意蕴。“留白”的美体现在文人画的方方面面,章法、笔墨、气韵、情感、意境等,造就了文人画特有的抒情意蕴。“留白”的经营反映着艺术家个人的哲学内涵与情感追求,是文人画家们抒发情志的一种途径,也是赏析文人画作品时不可忽略的品评标准。

参考文献:

[1][2]张景,张松辉.道德经[M].北京:中华书局,2021:25,179.

[3]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2013:166.

[4]陈广忠.淮南子[M].北京:中华书局,2016:40.

[5][6][8][10]周积寅.中国画论辑要[M].南京:江苏美术出版社,2005:412,412,12,444.

[7]潘运告.宣和画谱[M].长沙:湖南美术出版社,2010:259.

[9]俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2007.

[11][13]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981:70,65.

[12]白洁.有无之间:从中国哲学视野来看宋代绘画的留白处理[D].北京:中国艺术研究院,2020.

[14]黄霖清.中国画创作中“留白”美学背后的意蕴[J].名作欣赏,2021(11):183-184.

作者简介:

王祺芸,天津师范大学美术与设计学院硕士研究生。研究方向:工笔花鸟画。