论《让子弹飞》之意义反叛性

⊙陈媛媛[四川大学,成都 610200]

《让子弹飞》这部电影,有人已对其进行了多角度的分析,有着重分析其黑色幽默式的题材,或是狂欢化的叙事倾向,也有专门从叙事策略和视听语言角度对其进行分析的。本文重点想谈的是《让子弹飞》这部电影的意义反叛性,这种反叛性是在格雷马斯、列维-斯特劳斯、伊瑟尔的相关理论视域下所挖掘的,本文将依据相关理论,从影片中呈现的“矩形方阵”“对立结构”“视点关系”这三方面阐述影片是如何进行反叛性意义的阐释,并进而引发观者之思的。

一、矩形方阵之“反叛性”

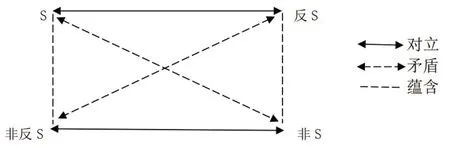

我们可以用格雷马斯的矩形方阵对《让子弹飞》中的人物关系进行梳理。在格雷马斯的矩形方阵中存在着三种关系,分别是对立关系、矛盾关系和蕴含关系。如图1所示,如果故事中的一项元素为S,那么S与反S便是互为对立的关系,S和非S、反S与非反S分别是两组矛盾关系,而S与非反S,反S与非S则是蕴含补充的关系。①

图1

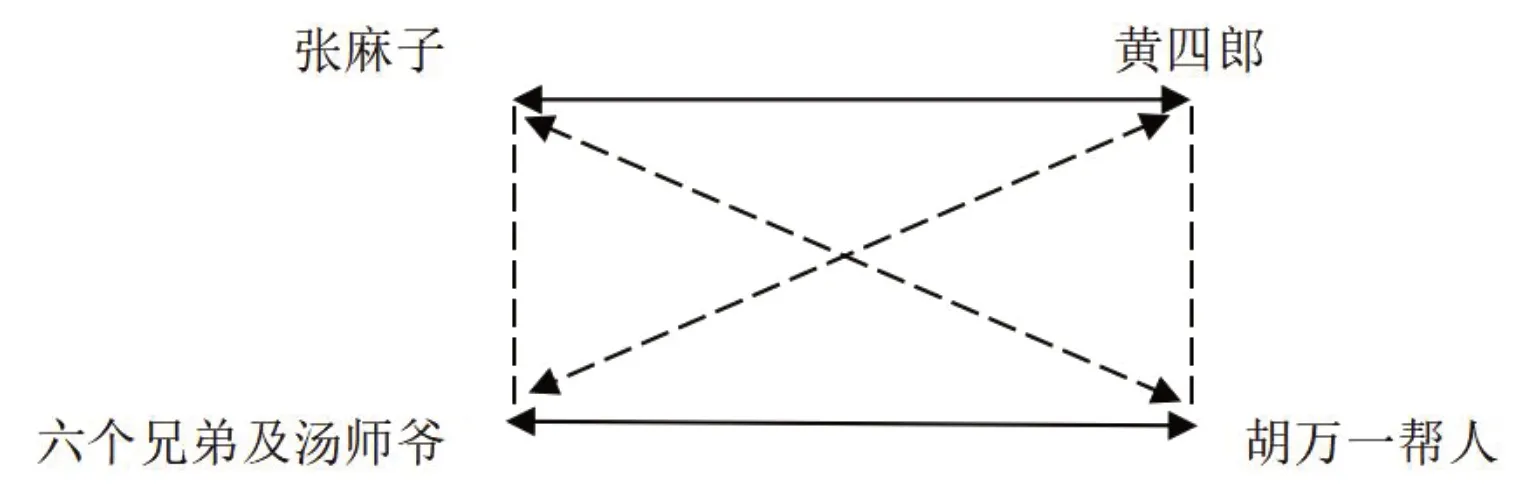

在《让子弹飞》中,土匪张麻子和恶霸黄四郎是一组对立关系,张麻子想要除掉黄四郎,夺回公平,而黄四郎想要除掉张麻子,稳固自己的权势,整部影片即是围绕着这两人的争斗展开的。张麻子的六个兄弟和汤师爷总体上又是从属于张麻子的,辅助张麻子对抗黄四郎,胡万一帮人是从属于黄四郎的,也是起到辅助的作用,各自为蕴含补充关系;而张麻子和胡万一帮人,黄四郎和六个兄弟及汤师爷,则分别构成了两对矛盾关系,但他们并不是完全对立,因为在各自阵营中他们都出现了一定程度的反叛。上述整体人物关系如图2所示:

图2

在前人的论述中不乏借助格雷马斯的“行动元模式”或“矩形方阵”来对《让子弹飞》进行分析的,但他们大多只是借此对人物关系、故事情节进行梳理,并且往往将重点放在张麻子和黄四郎这组对立关系的分析中。但在笔者看来,在此结构关系图中,最耐人寻味的并不是常见的两大阵营的对抗,而是对各自阵营中反叛的设计和揭示,这种反叛是对观者头脑中固有范式的一种否定,既使得影片冲突更加复杂化,增加了影片意义的多元化,又激发了观者从中寻找多重意义的欲望。

影片中黄四郎阵营的反叛集中体现在影片结尾时刻,武举人得知“黄四郎”被杀后,便第一个提着他的人头冲进了铁门,并且还想对“假黄四郎”痛下狠手。此外,之前效忠于黄四郎的胡千也趁乱闯进黄府抢东西,这一反叛直接体现了黄四郎的不得人心,同时也充斥着对武举人、胡千这类利字当头、无谓忠义、趋炎附势之小人的讽刺。

而张麻子阵营的反叛一方面体现在汤师爷的摇摆不定上,这一点我们可以从影片中汤师爷在误以为张麻子一方的靠山垮塌,转而对黄四郎说“您才是我的恩人”这一场景中感受得尤为明显;另一方面便体现在结尾时刻,张麻子的兄弟们及花姐选择离开张麻子前往浦东,而不是继续追寻张麻子,这其实也是一种平静的反叛,可这种反叛的背后原因何在?汤师爷的反叛是自然的,他的人物设定本来就不是正义良善之人,他最关心的是自己的利益,自己的生存,若不合其利益,他便会及时倒戈;而兄弟们的反叛则给观者留下了意义空白,之前出生入死的兄弟为何在打了胜仗后便抛弃了头领?是累了,不愿再过这种胆战心惊的生活了?还是被上海的繁华所吸引,抛却了自己的理想?没了兄弟的张麻子又会去向何处呢?是继续当假县长,还是回到山里当土匪头子?是继续追寻公平,改造社会,还是被社会异化?这些影片都没有给出我们确定性的答案,但对于上述反叛性的揭示能够引发我们去不断思索背后的原因。

二、真假对立结构之“反叛性”

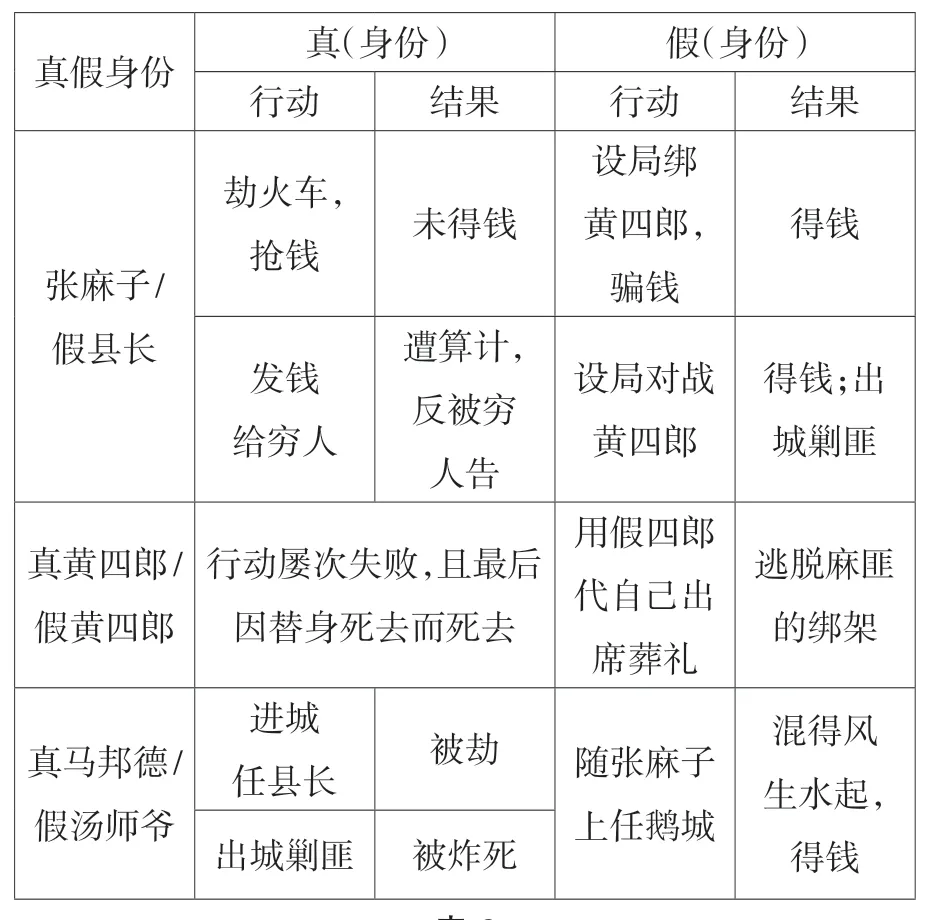

除了矩形方阵中所体现的反叛性外,若运用结构主义人类学家列维-斯特劳斯的神话分析原则②解读影片,则可以发现贯穿影片的真假对立结构也增加了其意义的反叛性,而这一点也是前人在分析时所忽略的。首先从影片中三位核心人物身上我们便可以看到真假的对立。张麻子有着假县长的身份,黄四郎有着替身,“汤师爷”实则是马邦德,他们三人用不同身份行动时,往往会有不同的结果,如表所示:

由表1可知,这三位核心人物都有一个假的身份来保护真的自我,并试图助自己达成目标(名利、公平、安全)。尽管目标有所差异,但最基本都是为了让“真的自己”能继续生存下去。

表1

由表2 可发现,在三位人物以假身份掩饰自我而开展行动时,往往会得到一个较好的结果,而以真实身份行动时,结果往往是失败。而这其实表明在当时真假难辨的社会里,“真”难以存在,需以“假”示人,人们往往需以“假”来伪装自己才能在社会中生存下去,才能达成自己的目标。影片中汤师爷和黄四郎的结局都是死去,而张麻子作为主人公存活了下来,但他是迷茫的。笔者认为,与其说他是对自己的未来迷茫,倒不如说他是对真假的迷茫,他是应该选择继续当假县长,在这个真假难辨的鹅城生存下去;或是戴上新的假面具,去到另一个难辨真假的地方,继续追求他想要的公平;还是应该卸下假面具,回到大山里?

表2

此外,从鹅城百姓难辨真假的表现中,观者也可感受到真与假的交织。他们无法辨认小六子肠粉事件的真假,无法辨认真假县长、真假师爷、真假麻匪、真假黄四郎……从这些事件中,与其说他们难辨真假,不如说他们是在权力的压迫下变得“是非不分”,利益至上,因而才会在张麻子需要百姓进攻黄四郎府邸时,没有人站在正义这方,跟随张麻子,百姓眼里早已无所谓真假、是非,只有自身利益,因为只有这样他们才能保全自身,在那个难辨真假的社会中生存下去。

这部影片的表层文本是,张麻子打败黄四郎,恶霸黄四郎自杀,百姓夺回自己的钱财,正义终将战胜邪恶。在前人的分析中除了论及表层的文本意义外,也谈论到影片开放性结局中的多重意义,却未曾注意影片真假对立结构中所蕴含的对表层意义的反叛。笔者认为上述的种种真假对立向我们所展示的影片的潜藏文本即是在讽刺当时社会的真假难辨,是非不分,价值观念混乱颠倒,处处是“假”,“真”难存在的现状,与表层文本理想化的意义颇为不合。由此我们可以看到真假对立结构所带来的对于主题意义的反叛,这种意义的反叛性能够引导观者去发现事物发展的另一面,对固有的社会规范和权威进行反思,而不是被动地接受一种话语。

三、对视点关系之反叛

伊瑟尔认为文本与读者成功实现交流的条件之一便是文本要建立陈述者和接受者共同遵循的惯例,而“惯例”便是伊瑟尔所说的“保留剧目”③。在伊瑟尔看来,文学作品是各种不同视点的汇集,而保留剧目的诸因素则主要是分布在叙述者视点、人物视点、情节视点和为读者标出的视点之中的,而人物视点是最能凸显作者所选择的规范的。这些视点在文本中相互交织,相互作用,不可明确区分,视点间也会形成一种相互间的特定关系,即伊瑟尔所说的平衡式、对立式、递进式和系列式。

笔者认为,从总体上看,《让子弹飞》中的视点关系属于平衡式。所谓平衡式就是指“具有一套非常确定的视点系统:不仅是视点的性质和缺陷都被明确划分出等级,而且本文的交流功能也很明确”。伊瑟尔以班扬的《天路历程》为例,说明在平衡式视点中,主人公主要表现核心视点,次要人物的视点则附属于主人公,由核心视点所展现的一套规范会在文中不断得到加强,捍卫主人公规范的次要人物会坚持到最后,背离的则将会遭受惩罚或是消失,由此证明主人公规范的有效性。

张麻子作为这部影片的主人公,表现了主要视点,由他的行为举止所形成的一套规范向观众展示了土匪式英雄是如何成功反抗上层的压迫和剥削并最终获得公平。张麻子的一套规范中有我们所常见的,如英雄式人物所具有的对理想信念(公平正义)的坚定追求,对压迫人民的恶霸的深恶痛绝,对广大百姓的同情以及在行动中所体现的果敢、有勇有谋的性格品质。在此基础上,影片还强调了在推翻强权的道路上所必不可少的对于权力、武装力量和人民力量的掌控。

至于影片中的次要人物,一方面可以看到,在影片中背离张麻子规范的次要人物都受到了不同程度的惩罚。比如汤师爷,尽管表面上看他是张麻子阵营的,但实际上他始终是在两大阵营间斡旋的,在他的规范中,个人利益得失是首位的,鲜有对穷人的同情,以及对公平正义的追求,这显然是背离了张麻子规范的,因而在张麻子的征战道路上,他迷失在了白花花的银两中。而黄四郎的规范则是通过权势不断压迫剥削百姓,以各种作奸犯科之事来不断扩增自己的既得利益,这显然与张麻子的规范是完全敌对的,因而最后他与碉楼一起消失在了爆炸声中。这些次要人物的消失或是遭受的惩罚证明了其人物规范的非有效性,也反衬了主人公规范的有效性。

另一方面,影片中捍卫主人公规范的次要人物则坚持到了最后。比如一直追随着张麻子而看不惯贪官恶霸的土匪兄弟们,在辅助张麻子对抗恶霸黄四郎上发挥了极大作用,而以“想同麻匪们一起发银子,听穷人们笑”为理由加入张麻子阵营的花姐同样也是起到辅助作用,所以他们最后都有一个较好的结局,这便反映了主人公规范的有效性。

此外,伊瑟尔认为在平衡式关系中,“次要人物身上所缺少的东西在主人公那里得到补充;主人公自己缺少的,他自己在努力补充,所以两个视点便相互吻合”。影片中次要人物缺少的正义感、谋略、骨气等在主人公身上均有所展现,而主人公在小六子被害事件中差点枪杀胡万的举动所表现出来的冲动,鲁莽的性格缺陷则随着情节的发展得以被其自身克服。整个文本的历史背景是北洋军阀混战,恶人当道,民不聊生,由上述分析可知,文本通过主人公和次要人物视点的相互碰撞去不断揭露,否定次要人物的规范,肯定主人公所表现的规范,提出了推翻压迫、获得公平的一套规范:一手拿枪,一手握权,发动群众,从而达到最终的平衡。

以上论述阐释了伊瑟尔所说的“平衡式”视点关系在《让子弹飞》这部影片中的体现,但若仔细审视,笔者认为,这部影片其实暗中对“平衡式”视点关系进行了颠覆和反叛,即“对主人公规范的肯定中暗含着否定,偏离主人公规范的次要人物也并非都会遭受惩罚”。

笔者认为,在影片中,除了已死的小六子和老二,其他次要人物其实都是偏离主人公规范的。张麻子的兄弟们,尽管看似一直在捍卫主人公的规范,但其实当他们在看见白花花的银两那一刻,其规范便已经开始偏离。在未进鹅城前,这些兄弟们作为被压迫的阶级,心中还有对贪官和对恶霸的仇恨,对公平的向往,但是当他们看见两大家族送来的银两后,金钱的诱惑使得他们所向往的不再是公平,而是上海的繁华,所以最后他们会选择离开张麻子,前往上海。

除了张麻子的兄弟们,影片中还有一个庞大的群体——鹅城的百姓,也是偏离张麻子规范的,但是张麻子为了他们而奋斗。张麻子为鹅城的百姓除掉了恶霸,为他们换来了公平,换来了鹅城的太平。但纵观整部影片,百姓却从未站在张麻子一方:六子被害时,百姓是群麻木的看客;张麻子准备进攻黄四郎时,百姓却迟迟不出现;在得知“黄四郎”被杀后,百姓不是发出迎来公平的欢呼,而是冲破铁门,抢夺财物,连“县长”坐的一把椅子最后也被这群百姓抢走了。由此我们可以看到,电影中的百姓早已丧失了对公平的追求,他们习惯了在压迫下跪着生活,即使黄四郎被除,他们也没能站起来,他们还是只能看到眼前的蝇头小利,当新的“黄四郎”出现时,他们又会变成不敢言的看客,变成一群鹅,因为他们始终没有反抗的意识,反抗的勇气。

影片表面上一直在强调主人公规范的有效性,似乎给了我们一套追求公平的行之有效的规范,但从结局来看,我们能感受到一直坚守自己规范的主人公的落寞:银两一分未得,兄弟或死或离,苦心未得到百姓理解,而其最想实现的公平似乎只是幻影。

那么偏离其规范的人有着怎样的结局呢?兄弟们、花姐可以去繁华的上海,寻找享乐;百姓们得到了大笔钱财;就连已死去的黄四郎和汤师爷在影片最后也被象征性复活,坐上了去上海的列车。因此,平衡式视点关系不断被影片中这些细节所颠覆,表面上一直被肯定的主人公规范却被暗中否定,究竟谁的规范是有效的呢?我们难道不应该追求公平吗?若应该,那如何才能彻底地消除压迫迎来真正的公平?这是以上影片的意义反叛性带给我们的思考。

四、结语

其实,在前人的论述中多已涉及《让子弹飞》的反叛性特征,但大多是从主题、人物、结局、语言等方面入手,笔者在本文中则是结合各种理论,运用结构主义叙事学、结构主义人类学和审美反应理论来对这部影片文本的意义反叛性进行一个深度挖掘。

在上述的矩形方阵、真假结构和视点关系这三方面中,可以感受到在英雄打败恶霸、正义战胜邪恶的大框架下,影片通过人物之间的纠葛、内部阵营的反叛、叙事结构中真假的对立转换、人物视点关系中对于主次人物规范的肯定和否定,打破了观者头脑中的固有范式,给予观者一定的意义生成空间,让观者可以从多个角度解读出不同的意义,从而对其头脑中固有的思想体系产生怀疑:不是所有被压迫的人民都会为了公平正义而奋起反抗,他们可能只是一群利益至上的“麻民”;不是所有胜利者都会有一大批追随者,到最后可能只剩他孤身一人,坚守理想;不是消除了恶霸,就会迎来公平,若人心未变,新一轮的压迫与被压迫会再次出现。

这便是由影片的意义反叛性所产生的思考,观者(读者)在其否定或矛盾之处参与意义建构的同时,也会对外在的现实符号产生疑问,找出流行的思想体系的缺陷,而不是一味地去接受,麻木于习以为常的话语体系之中。

①〔法〕A.J.格雷马斯:《论意义——符号学论文集》,吴泓缈、冯学俊译,百花文艺出版社2005年版,第141页。

② 列维-斯特劳斯在《神话的结构》一文中,从俄狄浦斯神话中提取了四组具有相同特征的神话素,并根据二元对立原则对其进行分析比较,从中发现了关于亲属关系的对立(高估与贬低)和关于人类孳生于土地这一问题的对立(肯定与否定),从这两组对立中发掘出了关于人类起源的矛盾:生于土地和生于两性,生于一和生于二。详见〔法〕克洛德·列维-斯特劳斯:《结构人类学(1)》,张祖建译,中国人民大学出版社2006年版,第227—231页。

③〔德〕沃尔夫冈·伊瑟尔:《阅读活动——审美反应理论》,金元浦、周宁译,中国社会科学出版社1991年版,第84页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)