广义观测相对论:时空在爱因斯坦广义相对论中为什么弯曲?(下篇)

——GOR理论与科学预言

阮晓钢

(北京工业大学信息学部, 北京 100124)

7 GOR理论与行星轨道之旋进

GOR理论之引力场方程的标定和确立,意味着GOR理论的正式建立,意味着牛顿万有引力论和爱因斯坦广义相对论两大理论体系的统一. 新的理论期待新的发现和新的认识,乃至新的思想.

第6章成功地求解静态球对称引力时空之GOR场方程,由此,本章围绕爱因斯坦著名的三大预测之行星进动(行星轨道旋进)问题,测试或验证GOR理论. 我们将基于GOR理论,探究天体系统之“二体问题”(The Two-Body Problem);运用GOR场方程和GOR运动方程,建立行星运动方程,即行星围绕恒星运行的天体“二体系统”之理论模型.

我们力求,基于PGC原理,结合PGC逻辑路线1和PGC逻辑路线2,类比爱因斯坦广义相对论之逻辑,演绎GOR理论之行星运动方程. GOR理论之行星运动模型,可与牛顿引力论之行星运动模型以及爱因斯坦广义相对论之行星运动模型对照或类比,验证或测试GOR理论及其场方程和运动方程,解析天体运动中的引力相对论性效应,特别地,解析爱因斯坦广义相对论之水星近日点反常进动预测的实质.

7.1 天体运行图像的演化

可以想象和理解,古人对于自身赖以生存的地球以及每天围绕地球东升西落的日月星辰充满好奇.

“地球”(The Globe)的概念自然是后来才有的,原本,中国人称其为“大地”(The Earth). 远古的人类很难将“大地”想象为一个球体. 人们以为:大地像一张波斯地毯,幸亏有它,我们才不至于陷入底层的地狱. 然而,无论如何,基于“眼见为实”的准则,人们会自然地认为,东升西落的日月星辰围绕大地运行,而运行轨道一定是理想的圆形.

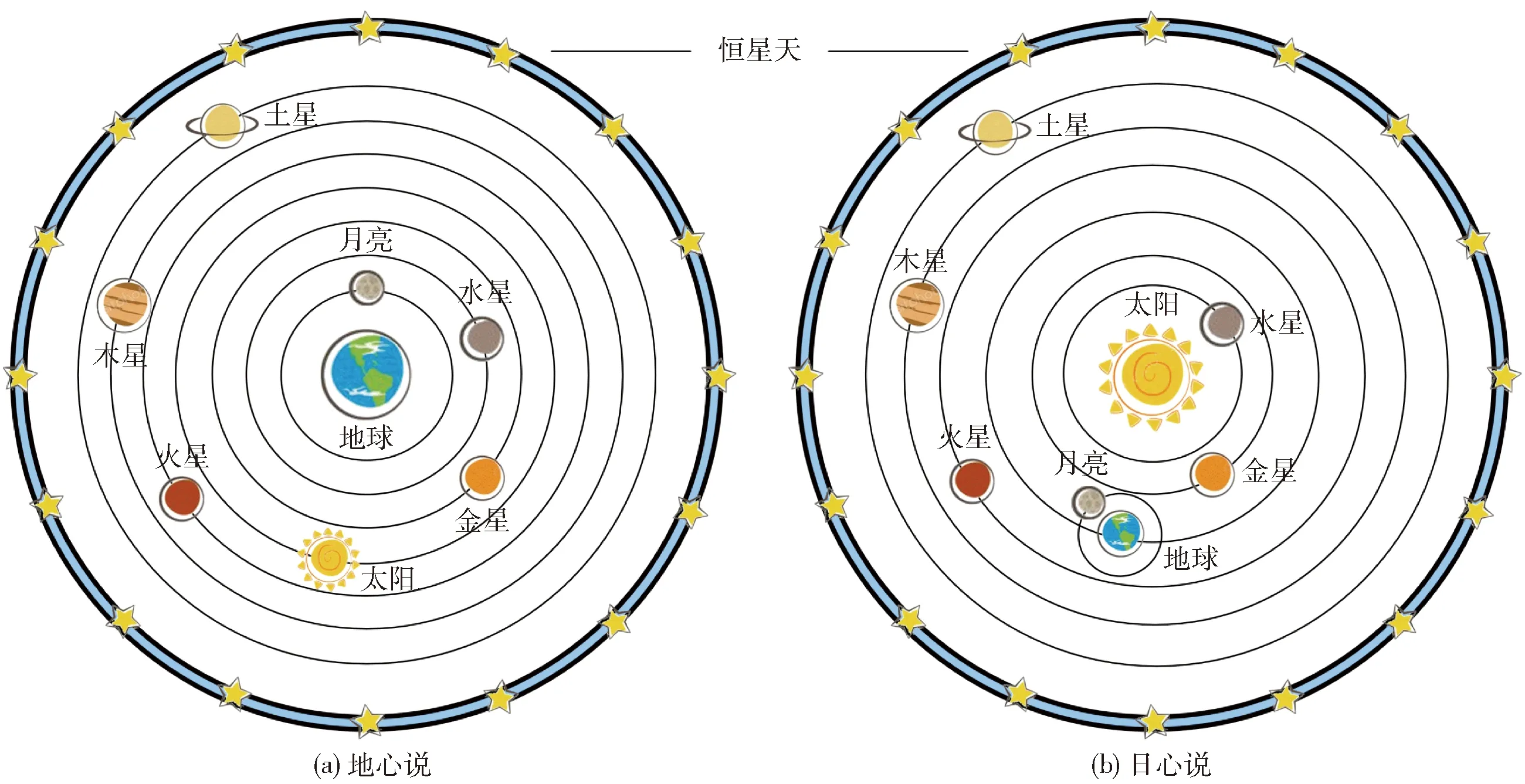

“地球”的概念始于托勒密的“地心说”(The Geocentric Theory;见图3(a))[71]. 地心说大约形成于公元2世纪,又称“天动说”,其核心思想可归纳为:第一,大地是球体;第二,地球乃宇宙中心;第三,日月星辰皆围绕地球旋转. 自然地,地心说之日月星辰围绕地球运行的轨道也是理想的或标准的圆形.

图3 地心说与日心说Fig.3 Geocentricism and heliocentric theory

公元16世纪,哥白尼创建了“日心说”(The Heliocentric Theory;见图3(b)),将宇宙的中心由地球搬到了太阳[71-72]. 日心说令人类对宇宙的认识朝向正确的方向迈进了一大步:地球绕其轴自传,月亮绕地球旋转,而地球以及其他行星则围绕太阳旋转. 然而,在哥白尼的日心说中,无论月亮绕地球运行还是行星绕太阳运行,皆因循理想的圆形轨道,并且,所有行星的运行轨道形成以太阳为中心的同心圆.

公元17世纪,开普勒基于第谷积累的天文观测资料和数据,提出了关于行星运动的三大定律,即开普勒三定律[71,73],包括“轨道定律”,以及“面积定律”和“调和定律”(见图4(a)). 其中,“轨道定律”又称“椭圆定律”:行星围绕太阳运行的轨道是椭圆,而太阳位于椭圆的一个焦点上. 开普勒轨道定律表明,星体运行轨道未必是理想的或标准的圆形. 然而,特别值得注意,开普勒的行星椭圆轨道是封闭的或闭合的,其中,行星之近恒星点不存在进动,或者说,行星轨道不存在旋进.

图4 天体运行轨道Fig.4 Orbits of celestial bodies

开普勒三定理之后,牛顿三定律以及牛顿万有引力定律相继诞生[53]. 基于牛顿定律,开普勒三定律皆可从理论上导出;人类的物理学开始由唯象物理学上升至理论物理学. 牛顿万有引力论能预测更为广义的圆锥曲线轨道:物质体系在引力场中运动,其运行轨迹可以是圆、椭圆、抛物线,以及双曲线,皆为标准的圆锥曲线. 将牛顿万有引力定律应用于天体系统之“二体问题”,可以建立行星围绕恒星运行的理论模型,计算行星运行轨道. 牛顿之行星运动方程支持开普勒之“轨道定律”:行星轨道乃封闭的或闭合的椭圆,不存在进动或旋进.

然而,通过实际的天文观测,天文学家发现,行星之运行轨道并非闭合的椭圆,其近恒星点总是不断地进动(见图4(b)). 水星近日点的进动尤为突出,其轨道旋进率为每100年5 600.73角秒[55].

物理学任何理论都只是物理现实的某种理想化模型. 行星和恒星之“二体系统”本身是一种极度理想化的体系,并且,还常常被进一步理想化作“单体问题”(The One-Body Problem),“二体系统”约化为“单体系统”(The One-Body Systme):行星围绕着静止的恒星运行. 如此,相应的理想化条件包括:引力辐射速度无穷;恒星静止,行星围绕恒星运行;恒星和行星皆质点,无论视其为“单体”还是“双体”,皆孤立体系;观测者本应基于恒星视角,理论上,应相对于恒星静止且处于零势位;行星运动信息的传递无须时间. 而天体系统之实际情形是:引力辐射速度是有限的;恒星和行星通过引力,相互作用,相对运动;恒星和行星皆非质点,其物质分布非均匀、非对称、非静态;恒星和行星处于无数星体包围中,非孤立体系;观测者一般位于地球,处于太阳和地球之引力场中,相对于太阳和被观测行星运动;行星之运动信息的传递速度有限,跨越空间需要时间.

因此,可以想象,我们所观测的天象,包括月球围绕地球运行,地球以及水星和火星等行星围绕太阳运行,其实际运行轨迹必定不是理想化的闭合的椭圆轨道. 客观物理世界,其行星轨道呈现进动或旋进是自然而合理的,甚至,是必然的. 相反地,我们很难想象,天体能周而复始地沿着同一闭合椭圆轨道运行而没有漂移. 实际上,就天文观测数据和实际观测结论而言,客观真实的天体系统,其符合理论模型的程度,已经远远地超越了我们的想象或预期. 就水星而言,其围绕着太阳每公转1周仅仅旋进了大约13.5角秒——千分之3.75度. 可见,牛顿之天体“二体系统”理论模型已经相当完美.

水星,作为太阳系距离太阳最近的行星,其运行轨道的旋进最为突出. 物理学家们针对水星- 太阳“二体系统”的非理想化因素,进行了一番修正性的计算(所采用的仍然是牛顿理论),扣除坐标系之“岁差”的影响(约占90%),以及其他行星(特别是金星和地球以及木星)之“摄动”的影响(约占10%),共计5 557.62角秒;最后,还剩下5 600.73-5 557.62=43.11角秒找不到归宿. 其实,每100年旋进43.11角秒可谓“小量”,太阳引力之局域性、太阳不规则的形态、太阳的自旋等,都可能加剧水星进动.

1915年,爱因斯坦继1905年建立狭义相对论[14]之后,建立了广义相对论[15]. 爱因斯坦将其广义相对论应用于天体之“二体问题”,建立了爱因斯坦广义相对论之行星运动方程,其中,包含着牛顿之行星运动方程所不具有的信息:行星轨道旋进项. 神奇出现了:爱因斯坦之行星运动方程用于计算水星围绕太阳运行,所得水星近日点之进动率为每100年43.03角秒,与实际观测值5 600.73角秒中找不到归宿的43.11角秒极度吻合. 尽管有不少物理学家认为,其中尚存疑点,不宜下最终结论[74],而物理学界则普遍认为这一计算结论是对爱因斯坦广义相对论的支持.

其中的问题是:无论43.11角秒或43.03角秒,都只是水星近日点进动之实际观测值5 600.73角秒中极小的部分,不足0.8%;那么,为什么爱因斯坦广义相对论只预测水星实际进动5 600.73角秒中的0.8%,却不能预测另外的99.2%呢?另外,还有一个问题:造成水星进动的因素很多,物理学家们为什么不能采用爱因斯坦广义相对论,扣除非理想化因素对水星进动造成的影响,验证其是否确实为5 557.62角秒呢?

归纳并梳理一下:第一,水星轨道旋进率实际达到了每100年5 600.73角秒;第二,牛顿之行星运动方程对水星轨道旋进率的预测为0;第三,爱因斯坦广义相对论对水星轨道旋进率的预测为每100年43.03角秒,与实际的5 600.73角秒相去甚远,无可比性.

实际上,爱因斯坦广义相对论之行星运动方程隐喻了牛顿万有引力论之行星运动方程所设定或隐喻的几乎所有理想化条件,包括第3章之3.1指出的:引力辐射速度无穷. 唯一的不同是,爱因斯坦之理论模型隐喻着“观测局域性条件”:行星的运动信息需要通过光来传递. 正如OR和GOR理论所阐明的,爱因斯坦的理论是光学观测理论,归属光学代理OA(c),其信息波速度乃光速c,是有限的,自然地,存在观测局域性(c<∞).

无论爱因斯坦之行星运动模型,还是牛顿之行星运动模型,都没有关行星近恒星点进动或行星轨道旋进的任何先验信息,比如,坐标系之“岁差”和其他行星之“摄动”,以及太阳的非理想化形态和非静态特性. 与牛顿之行星运动方程一样,爱因斯坦之行星运动方程也没有关于水星那5 557.62角秒进动值的先验信息,自然地,不可能对其做出相应的预测.

GOR理论将会阐明:爱因斯坦之行星运动方程所预测的水星轨道旋进率(每100年43.03角秒),并不代表水星实际的进动,而是一种由光学代理OA(c)之观测局域性(c<∞)所导致的观测效应.

特别需要指出,5 600.73角秒的水星进动数据源于光学观测代理OA(c). 假定,作为观测代理之观测效应的行星轨道旋进,能反映并记录在实际的天文观测数据中,那么,爱因斯坦广义相对论所预测的水星轨道每100年旋进43.03角秒,确实可以用于解释实际天文观测数据那5 600.73角秒中还未找到归宿的43.11角秒. 如此,这将意味着对爱因斯坦广义相对论的支持,理所当然地,更是对GOR理论的支持.

就水星近日点进动或水星轨道旋进而言,实际的天文观测似乎更倾向于支持爱因斯坦广义相对论,而非牛顿万有引力论. 这并不令人感到意外,也并不意味着爱因斯坦广义相对论比牛顿万有引力论更正确. 一直以来,我们的天文学,包括射电天文学,皆光学代理OA(c)之天文学,其信息波速度皆光速c,自然地,其天文观测更合乎归属光学观测代理OA(c)的爱因斯坦广义相对论.

本章将基于GOR理论,建立新的天体之“二体系统”理论模型,导出GOR行星运动方程. 基于PGC对应原理,GOR行星运动方程必定与爱因斯坦行星运动方程同构一致,自然地,也会包含行星轨道旋进项,进而,对行星(包括水星)公转轨道旋进率做出预测. 可以预见,类似于爱因斯坦广义相对论之行星运动方程依赖于光学代理OA(c)和光速c,GOR行星运动方程必定依赖于一般观测代理OA(η)及其信息波速度η:同一行星,不同观测代理OA(η),将会呈现不同的进动或轨道旋进. 据此,我们可以做出判断:爱因斯坦广义相对论所预测的水星轨道旋进率,乃至GOR理论可能预测的行星轨道旋进率,并不代表水星或行星真实的进动,而是一种表观现象.

7.2 牛顿之行星运动方程

开普勒之“椭圆轨道”定律[71]表明,行星沿椭圆轨道围绕恒星运行,而恒星则位于椭圆的一个焦点之上. 这一定律主要基于第谷之火星观测数据[73].

开普勒三定律的建立,极大地推动了人类对天体运行规律的认识和对天体运动之推动力的探索. 由此,伽利略提出了“有心力”(central force)的概念;而牛顿则建立了万有引力定律[53]. 如此,行星围绕恒星运行的轨道便可从理论上导出. 然而,牛顿万有引力定律所导出的行星运动方程是更具有普遍意义的圆锥曲线,椭圆轨道只是其中的一种形式.

牛顿之行星运动方程自然基于经典力学和牛顿定律,包括牛顿第二定律和牛顿万有引力定律. 牛顿之行星运动方程,属普通物理教科书的范畴,然而,作为GOR理论之行星运动方程的一个特例,对于我们认识和理解GOR理论,具有重要意义.

7.2.1 牛顿天体“二体问题”

无论牛顿之行星运动方程,还是爱因斯坦之行星运动方程,都属天体之“二体问题”,乃天体“二体系统”之理论模型,是极度理想化的,可如下描述.

天体“二体系统”:(M,m),天体M和天体m通过万有引力相互作用,m在M之引力场中运动.

牛顿“二体系统”之理想化条件:牛顿之天体“二体系统”(M,m)设立了或隐喻着理想化条件——超距引力作用,即引力乃超距作用,辐射速度无穷.

孤立质点体系:(M,m)为一孤立体系,天体M和天体m皆可视为质点,M静止,m在M之引力场中运动,不受M和m之外的物质或能量影响.

理想观测代理:牛顿之观测代理OA(η)乃理想代理OA∞,其信息波速度η乃理想化的无穷大(η→∞),天体m之运动信息的传递无须时间.

理想观测者:观测者O借助理想代理OA∞,基于M之视角观测m之运动,理论上,O相对于M静止且处于引力势之零势位.

天体“二体系统”之形式化坐标:如图5所示,选择笛卡儿3d坐标(x,y,z)及其对应的球坐标(r,θ,φ)表达天体之“二体系统”(M,m)的3d空间(见图5(a);式(6.6));设定大质量天体M为坐标原点O,设想小质量天体m在X-Y(θ=π/2)平面内运动(见图5(b)).

实际上,牛顿以及爱因斯坦研究的天体“二体问题”,可进一步理想化并约化为“单体问题”,乃“单体系统”之理论模型,其中,只探索行星运动,而恒星是静止的,即从恒星的视角看行星的运动.

7.2.2 万有引力论与天体“二体系统”

理想化的天体之“二体系统”(M,m)中,质点M和质点m通过万有引力相互作用;万有引力乃“有心力”,质点m之受力作用线始终连接M之质心.如图5(a)所示,以F(r)代表m所受之有心力;F(r)是r的函数:F(r)=Frr/r.F(r)属万有引力,始终指向质点M(坐标原点O),故有:Fr<0.

图5 天体“二体系统”之形式化坐标Fig.5 Formal coordinates of Two Celestial Bodies

牛顿第二定律与行星运动——

根据牛顿第二定律:

(7.1)

式中:r乃M指向m的矢径;F(r)为M对m的引力(有心力);m为小天体之质量(≪M).

在直角坐标系(x,y,z)中:

(7.2)

在对应的球坐标系(r,θ,φ)中:

(7.3)

式中:hK=rv=L/m乃一常量,称“速度矩”;L=rmv即角动量,或称“动量矩”;理想代理OA∞中,t=τ.

式(7.3)证明了开普勒三定律之“面积定律”(见图1(c)):行星矢径r单位时间内扫过的面积相等;同时,证明了角动量守恒定律:L=mr2dφ/dt乃一常量.

作为有心力,万有引力F(r)始终指向力心M;依经典力学,受力质点m始终保持在X-Y(θ=π/2)平面.

比耐方程——

万有引力F(r)乃保守力,基于机械能守恒定律,运用式(7.3)可导出比耐公式

(7.4)

牛顿万有引力定律与行星运动方程——

将牛顿万有引力定律代入比耐公式(7.4),即可得到基于牛顿万有引力论的天体m之运动方程

(7.5)

式中:G乃万有引力常数;M为大天体之质量(≫m).

行星运行轨道的形式——

解微分方程(7.5),可得

(7.6)

此即标准的“圆锥曲线”方程,式中:天体M位于圆锥曲线的一个焦点;e为天体m之轨道偏心率;CS和φ0则为积分常数.

调整时间零点,或者,绕Z轴转动X-Y平面,可将天体m之轨道初始角φ0设定为特定值,或置φ0=0;而CS则取决于m之初始角动量L及其机械能E.

天体“二体系统”(M,m)中,天体m之轨道偏心率e=CSp依赖于引力常量数G和引力场源M,以及运动天体m之初始机械能E和角动量L.

依照经典天体力学之公式

(7.7)

式中:总机械能E=K+V,即天体m之动能K与势能V的和;角动量L=mrv,v为天体m之运动速度,r为天体m之轨道矢径,而m又代表天体m之质量.

由式(7.7)可知,天体“二体系统”模型(M,m)(式(7.5))中,天体m之运行轨道的偏心率e乃一常数.

偏心率e决定了天体m运行轨道的形式:

e=0,m之轨道即圆;

1>e>0,m之轨道即椭圆;

e=1,m之轨道即抛物线;

e>1,m之轨道即双曲线.

束缚于恒星的行星,其轨道自然只能是椭圆.因此,其运行轨道偏心率e必定为:1>e>0.以水星为例,其绕日运行轨道之偏心率e=0.205 6;而地球轨道之偏心率则只有0.016 7,更接近于圆.

牛顿之行星运动方程(7.5)及其解(式(7.6))证明了针对行星的开普勒第一定律:“椭圆定律”.

7.2.3 牛顿之行星运动方程与行星轨道旋进

设行星m之轨道初始角φ0=0,则牛顿行星运动方程(7.5)之解可写作

(7.8)

式中万有引力常数G和恒星质量M,以及行星m之速度矩hK和轨道偏心率e,皆常数.

对于行星轨道近日点,应成立:du/dφ=0.

设行星m运行一周之“进动”为Δφ;令k=1,即行星m围绕恒星M运行一周(见图4(b):行星由近恒星点P出发运行至下一近恒星点P′),其扫过的角度应为φ=2π+Δφ;代入式(7.10)可知:Δφ=0.

可见,基于牛顿行星运动方程(7.5)(7.6),行星m之运行轨道不存在进动或旋进.

实际上,牛顿之行星运动方程(7.5)(7.6)意味着,行星围绕恒星运行的轨道,乃理想的和标准的椭圆,是闭合的,不存在轨道旋进,自然地,不能预测行星近恒星点之进动或行星轨道之旋进.

为什么牛顿之天体“二体系统”理论模型没能预测行星近恒星点之进动或行星轨道之旋进呢?

在太阳系中,水星运行轨道的旋进尤为突出.或许,正是因为水星距离太阳最近,相应地,水星- 太阳之“二体系统”的非理想化因素更为突出.天文观测表明,实际的水星轨道每100年旋进了 5 600.73角秒.考虑非理想化因素后的修正计算显示,其中,5 557.62角秒源于坐标系之“岁差”以及其他行星(特别是金星和地球以及木星)之“摄动”.然而,有关“岁差”和“摄动”的先验知识或先验信息并不包含在牛顿理想化的天体“二体问题”之中.因而,牛顿之行星运动方程(7.5)(7.6)不能预测水星这5 557.62角秒的进动.而剩余的43.11角秒,或许属于观测残差,或许应归咎于其他不明因素,有待进一步探究.

那么,爱因斯坦广义相对论之行星运动方程预测水星轨道每100年旋进43.03角秒又意味着什么呢?

实际上,就理想化的天体“二体问题”而言,其中,并无任何有关水星或行星轨道旋进的先验知识或信息.因此,无论基于牛顿万有引力论或爱因斯坦广义相对论,乃至GOR理论,都不可能通过如此理想化的天体“二体系统”理论模型,预测诸如“岁差”和“摄动”等实际因素所导致的行星轨道旋进.

重温牛顿之行星运动方程,并与爱因斯坦之行星运动方程和GOR行星运动方程类比,将有助于我们认识和理解爱因斯坦广义相对论及其行星运动方程,进而,认识和理解GOR理论及其GOR行星运动方程.

7.3 爱因斯坦之行星运动方程

牛顿之行星运动方程是基于经典力学和牛顿定律导出的,是牛顿万有引力定律的产物;而爱因斯坦之行星运动方程则是爱因斯坦广义相对论的产物.然而,它们都属于天体之“二体问题”,乃天体“二体系统”之理论模型,描述天体在引力场中的运动.

基于爱因斯坦广义相对论,可建立针对天体“二体问题”的爱因斯坦场方程,解之可得天体“二体系统”之时空度规,代入广义相对论之运动方程,即可建立爱因斯坦之行星运动方程.如同牛顿之行星运动方程,爱因斯坦之行星运动方程也是GOR行星运动方程的一个特例,其逻辑演绎的思想和方法,将作为GOR理论之天体“二体系统”理论模型的参照.

7.3.1 爱因斯坦天体“二体问题”

与牛顿之天体“二体系统”理论模型一样,爱因斯坦之天体“二体系统”理论模型也包含着理想化条件,可如下描述.

天体“二体系统”:(M,m),天体M和天体m通过万有引力相互作用,m在M之引力场中运动.

爱因斯坦之“二体系统”的理想化条件:爱因斯坦之天体“二体问题”及其“二体系统”(M,m)设立或隐喻着如下理想化条件.

超距引力作用:引力乃超距作用,辐射速度无穷.

孤立质点体系:(M,m)为一孤立体系,天体M和天体m皆可视为质点,M静止,m在M之引力场中运动,不受M和m之外的物质或能量影响.

上述理想化条件,与牛顿之天体“二体问题”中的“超距引力作用”假设和“孤立质点体系”假设相同.然而,爱因斯坦之天体“二体问题”并不包含“理想观测代理”和“理想观测者”之假设,取而代之的是“光学观测代理”和“光学观测者”条件.

光学观测代理与光学观测条件:爱因斯坦光之天体“二体问题”及其“二体系统”(M,m)中,观测代理是实际的和非理想化的,乃特定之观测代理,隐喻着如下观测条件.

光学观测代理:爱因斯坦之观测代理OA(η)乃光学代理OA(c),其信息波速度η即光速c,天体m之运动信息的传递需要时间.

光学观测者:观测者O借助光学代理OA(c),基于M之视角观测m之运动,理论上,O相对于M静止且处于引力势之零势位.

牛顿没能意识到,自己的理论隐喻着“理想代理OA∞”;同样,爱因斯坦也没能意识到,自己的理论隐喻着“光学代理OA(c)”.OR和GOR理论已经阐明,爱因斯坦相对论,包括狭义相对论和广义相对论,乃光学观测理论.自然地,爱因斯坦之行星运动方程中为观测者传递行星运动信息的观测代理,不再是牛顿万有引力论之理想代理OA∞,而是光学代理OA(c),其中,存在着观测局域性(c<∞).

这正是牛顿之天体“二体系统”理论模型与爱因斯坦之天体“二体系统”理论模型的根本区别.

光子- 太阳“二体系统”之形式化坐标:爱因斯坦之天体“二体问题”及其“二体系统”同样采用如图5所示的形式化坐标体系:选择笛卡儿3d坐标(x,y,z)及其对应的球坐标(r,θ,φ)描述天体之“二体系统”(M,m)的3d空间(见图5(a);式(6.6));质点M(恒星)设定为坐标原点O,设想质点m(行星)在X-Y(θ=π/2)平面内运动(见图5(b)).

与牛顿之天体“二体问题”一样,爱因斯坦研究的天体“二体问题”也可进一步理想化或约化为“单体问题”和“单体系统”之理论模型.

7.3.2 广义相对论与天体“二体系统”

广义相对论建立之后,爱因斯坦即将其应用于天体之“二体问题”,基于其场方程的弱场近似解,建立了行星运动方程,并且,计算出水星轨道旋进率为每100年43.03角秒[15].之后,Schwarzschild在第一次世界大战前线的战壕里得到了静态球对称引力场之爱因斯坦场方程的精确解[57].基于Schwarzschild精确解,可以建立起更为精确的天体之“二体系统”理论模型,获得有关行星运动更多更准确的信息.

针对天体之“二体问题”,基于爱因斯坦广义相对论,将Schwarzschild精确解(见第6章之式(6.7)(6.8))代入广义相对论之线元方程和广义相对论之运动方程(“短程线”),即可构建行星运动方程.

Schwarzschild线元公式——

如式(6.7)(6.8)所示,Schwarzschild精确解乃球坐标(r,θ,φ)之时空度规gμν=gμν(r,θ):

(7.9)

于是,Schwarzschild线元公式可表述为

ds2=g00dx0dx0+g11dx1dx1+g22dx2dx2+g33dx3dx3=

eξc2dt2-eζdr2-r2dθ2-r2sin2θdφ2

(x0=ct,x1=r,x2=θ,x3=φ;μ=0,1,2,3)

(7.10)

其中,r=0(代表质心)以及r=2GM/c2(代表M球面)均为Schwarzschild线元公式之奇点.

行星运动之“短程线”——

将Schwarzschild精确解代入爱因斯坦广义相对论之运动方程(“短程线”方程),即可获得天体“二体系统”之运动方程,或行星运动之“短程线”:

(7.11)

式中:t为“观测时间”(爱因斯坦称其“坐标时间”);τ为“固有时间”(爱因斯坦称其“标准时间”).

式(7.11)共有4个方程式(μ=0,1,2,3):1)t=t(τ),2)r=r(τ),3)θ=θ(τ),以及4)φ=φ(τ).剖析其中各方程式,有助于我们对爱因斯坦广义相对论之天体“二体系统”理论模型的理解和对光学代理OA(c)之行星运行轨道的认识,同时,为GOR理论之天体“二体系统”理论模型的建立提供类比和借鉴.

方程式t=t(τ)与时空变换因子——

基于Schwarzschild度规gμν=gμν(r,θ)[74]可得

(7.12)

令μ=0,则xμ=x0=ct;由式(7.11)可知

(7.13)

对照式(7.11)与式(7.12)可得t之二阶微分方程式

(7.14)

对t之方程式(7.14)进行一次积分得

(7.15)

式中:Ct为常数;而γ=dt/dτ正是爱因斯坦广义相对论中的时空变换因子.

依照爱因斯坦广义相对论的概念,t之微分方程(7.14)所描述的是“坐标时间”t与“标准时间”τ的关系,意味着运动物体(行星)m之“坐标时间”t不同于“标准时间”τ.实际上,t之微分方程式(7.14)具有更为深刻的含义:爱因斯坦广义相对论之观测代理乃光学代理OA(c),而光学代理OA(c)之“观测时间”t不同于客观真实的“固有时间”(原时)τ.

方程式θ=θ(τ)与行星轨道平面——

基于Schwarzschild度规gμν=gμν(r,θ)[74]可得

(7.16)

令μ=2,则xμ=x2=θ;由式(7.11)可知

(7.17)

对照式(7.11)与式(7.16)可得θ之二阶微分方程式

(7.18)

不失一般性,假定某个初始时刻t=0,质点(行星)m运行在X-Y(θ=π/2)平面内,则

(7.19)

θ之方程式(7.18)及式(7.19)意味着,在爱因斯坦广义相对论之“二体系统”理论模型式(7.11)中,质点(行星)m的轨道平面是恒定不变的.这与开普勒轨道定律以及牛顿之行星运动方程的结论是一致的.

方程式φ=φ(τ)与开普勒面积定律——

基于Schwarzschild度规gμν=gμν(r,θ)[74]可得

(7.20)

令μ=3,则xμ=x3=φ;由式(7.11)可知

(7.21)

对照式(7.11)与式(7.20)可得φ之二阶微分方程式

(7.22)

已知行星轨道平面是恒定的,不失一般性,可设质点(行星)m运行于X-Y(θ=π/2)平面,则φ之方程式(7.22)可写作

(7.23)

对φ之方程式(7.23)进行一次积分得

(7.24)

式中行星之速度矩hK=L/m为常数或不变量,自然地,行星角动量L=mhK也是常量或不变量.

这正是开普勒三定律之“面积定律”(见图4(a);式(7.3)):行星矢径r单位时间内扫过的面积相等.本质上,式(7.24)即角动量守恒定律:L=rmv是不变的.(特别注意,这里要求行星质量m为引力质量,或者说,为行星之“固有质量”,而非“相对论性质量”.)

特别需要指出:牛顿之行星运动方程(7.3,5)中,开普勒三定律之“面积定律”的表述为r2dφ/dt≡hK,其中,似乎时间t是观测时间或坐标时间,而非固有时间或标准时间τ.有物理学家认为,开普勒和牛顿之经典理论中速度矩常数hK≡r2dφ/dt与爱因斯坦广义相对中速度矩常数hK≡r2dφ/dτ存在着“些微差异”[74].然而,实际上,开普勒定律与牛顿定律一样,属理想观测代理OA∞;根据第4章“伽利略时空定理”之引理A,OA∞之“观测时间”t即“固有时间”τ:dt=dτ.因此,无论是开普勒表述的“面积定律”,还是经典理论导出的“面积定律”r2dφ/dt≡hK(式(7.3,5))或爱因斯坦广义相对论导出的“面积定律”r2dφ/dτ≡hK(式(7.24)),其表述是相同的或等价的,并且,是行星运动之客观规律的表述,不含观测效应.

方程式r=r(τ)与行星轨道方程——

基于Schwarzschild度规gμν=gμν(r,θ)[74]可得

(7.25)

令μ=1,则xμ=x1=r;由式(7.11)可知

(7.26)

对照式(7.11)与式(7.25)可得r之二阶微分方程式

(7.27)

利用Schwarzschild线元公式(7.10)可得

(7.28)

于是,式(7.27)可重写作

(7.29)

已知行星轨道平面是恒定的,不失一般性,可设质点(行星)m运行在X-Y(θ=π/2)平面,则

(7.30)

这便是基于爱因斯坦广义相对论建立的天体之“二体系统”理论模型——爱因斯坦之行星轨道方程,是行星轨道矢径r和行星轨道角度φ关于标准时间τ的二阶非线性微分方程式,其中,设定的行星轨道平面为:X-Y(θ=π/2).

7.3.3 爱因斯坦之行星运动方程的比耐形式

通常,物体之3d空间运动轨迹可由球坐标方程组表述:1)r=r(t),2)θ=θ(t),3)φ=φ(t).然而,对于有心力(如万有引力),物体运动平面恒定,运动方程可约化为:r=r(t)和φ=φ(t),并且,角动量L=hKm守恒,因而,φ关于时间t的微分可通过dφ/dt=hK/r2消除,进而,得到行星轨道矢径r之倒数u(=1/r)关于行星轨道角度φ的二阶微分方程:d2r/dφ2=u(φ),其经典的形式如比耐方程(式(7.4)).

利用式(7.24),式(7.30)可写作

(7.31)

因循比耐方程式(7.4)的逻辑思想和逻辑方法,令u=1/r,则dφ/dτ=hK/r2=hKu2,且

(7.32)

代入式(7.31)即得

(7.33)

这便是比耐形式的爱因斯坦之行星运动方程,乃u(=1/r)关于φ的二阶非线性微分方程,其中,既包含了行星轨道之矢径r的信息,也包含着行星轨道之角度φ的信息.

对照牛顿之行星运动方程(7.5)可知,爱因斯坦之行星运动方程(7.33)右端多出了一项:3GM/(c2r2).这意味着,爱因斯坦方程(7.33):第一,乃非线性微分方程;第二,乃非标准圆锥曲线方程,其中的3GM/(c2r2)可谓“行星轨道旋进项”——行星轨道因而不再是标准的或封闭的椭圆,会呈现出微微的旋进.

7.3.4 爱因斯坦之行星运动方程与行星轨道旋进

基于爱因斯坦广义相对论之天体“二体系统”理论模型,求解爱因斯坦之行星运动方程(7.33),可计算并预测行星轨道的旋进.

将式(7.6)代入式(7.33),则

(7.34)

解之可得

(7.35)

对于行星轨道近日点,应成立:du/dφ=0.因此,对式(7.34)两端求关于φ的导数可得

(7.36)

若不计φcosφ,则

(7.37)

即sinφ=0,其解为φ=arcsinφ=2kπ(k=0,1,2,…).这意味着,若不计φcosφ,则行星轨道将与牛顿之行星运动方程一样,为一封闭的椭圆,不存在旋进.

考虑φcosφ:设行星运行一周之“进动”为Δφ,乃一小量(Δφ≪1);令k=1,即行星围绕恒星运行一周(见图4(b):行星由近恒星点P出发运行至下一近恒星点P′),其扫过的角度应为φ=2π+Δφ.代入式(7.36),并忽略高阶小量,则

(7.38)

根据国际标准组织之推荐值可知:

光速c=2.997 924 5×108m/s;

万有引力常数G=6.674 30×10-11m3/(kg·s2);

太阳质量M=1.988 47×1030kg;

水星质量m=3.301 1×1023kg;

水星轨道角动量L=8.982 5×1038kg·m2/s;

水星速度矩常数hK=L/m=2.721 1×1015m2/s.

由式(7.38)可计算水星公转一周之轨道旋进量:

(7.39)

水星公转周期TM=87.961 d;而地球公转周期TE=365.242 19 d.如此,每100个地球年,水星轨道将会旋进φ=100×Δφ×TE/TM=42.77角秒.

爱因斯坦当时基于其广义相对论计算得出的水星近日点进动值为43.03角秒,恰与水星“找不到归宿”的43.11角秒高度吻合.爱因斯坦在给友人的信中说:“……方程给出了水星近日点的正确数字,你能想象,我有多高兴!好些天,我高兴得不能自已.”

然而,天文观测显示,水星实际的轨道旋进率为每100年5 600.73角秒;而爱因斯坦广义相对论所能预测的仅约43角秒,与实际情形相去甚远,不足1%.因而,此43角秒远不能用于认定爱因斯坦广义相对论能正确预测水星近日点之进动.

7.3.5 爱因斯坦之43.03角秒意味着什么?

关于爱因斯坦广义相对论对于水星近日点进动或水星轨道旋进的预测,有2个问题值得深思:

第一,既然爱因斯坦广义相对论能预测水星实际5 600.73角秒进动中“找不到归宿”的43.11角秒,那么,爱因斯坦为什么不能预测其余的5 557.62角秒呢?

第二,已知水星之实际的5 600.73角秒进动中有5 557.62角秒乃坐标系之“岁差”以及其他行星之“摄动”所致,那么,爱因斯坦广义相对论所预测的43.03角秒水星进动又是什么因素导致的呢?

首先,无论牛顿之行星运动方程,或爱因斯坦之行星运动方程,都无法预测坐标系之“岁差”以及其他行星之“摄动”所导致的水星5 557.62角秒之进动,因为,在牛顿和爱因斯坦的天体“二体系统”理论模型之前提条件中,不具有关于坐标系之“岁差”以及其他行星之“摄动”的先验信息或先验知识.

其次,爱因斯坦之行星运动方程中,行星轨道存在每100年约43角秒的旋进;而牛顿之行星运动方程中,行星轨道没有旋进.这一差别只能源于牛顿之天体“二体问题”与爱因斯坦之天体“二体问题”前提条件的不同.实际上,牛顿二体问题和爱因斯坦二体问题的差别仅在于观测代理:牛顿之观测代理是理想化的,即理想代理OA∞,不存在观测局域性,行星运动信息的传递不需要时间;而爱因斯坦之观测代理乃光学代理OA(c),存在观测局域性(c<∞),行星运动信息的传递依赖于光,需要时间.正如式(7.33)和式(7.38)所示,爱因斯坦之行星运动方程中的“行星轨道旋进项”3GM/(c2r2),以及爱因斯坦之行星运动方程所预测的行星进动量Δφ=Δφ(c),皆依赖于光速c.

或许,爱因斯坦广义相对论所预测的水星43.03角秒进动,正是光学天文观测数据中,水星5 600.73角秒进动中“找不到归宿”的43.11角秒.如此,与其说那是对爱因斯坦广义相对论的支持,不如说是对GOR理论的支持:爱因斯坦那43.03角秒,正是光学代理OA(c)之观测局域性(c<∞)导致的表观现象.

GOR理论将会告诉我们,爱因斯坦之行星运动方程中,行星近恒星点之进动或行星轨道之旋进并非行星真实的进动或轨道旋进,而是观测代理OA(η)之观测局域性(η<∞)所致的观测效应或表观现象.

7.4 GOR行星运动方程

GOR行星运动方程,与牛顿之行星运动方程和爱因斯坦之行星运动方程一样,归属天体“二体问题”,乃天体“二体系统”之理论模型.

GOR理论之天体“二体系统”理论模型,将因循PGC对应原理,基于GOR理论之引力场方程和运动方程导出.自然地,在PGC对应原理的意义上,GOR行星运动方程与爱因斯坦之行星运动方程具有严格的同构一致性对应关系.然而,多少有些令人意外的是,GOR行星运动方程与来自经典力学的牛顿之行星运动方程同样具有严格的同构一致性对应关系.

7.4.1 GOR天体“二体问题”

同属天体之“二体问题”,或者,更严格地,可视其为“单体问题”,GOR行星运动方程,与牛顿和爱因斯坦的行星运动方程一样,也包含着理想化条件,不具有任何可供预测行星近恒星点之进动或行星轨道之旋进的先验信息或先验知识,比如,坐标系之“岁差”或其他行星之“摄动”.

与牛顿和爱因斯坦之天体“二体系统”理论模型一样,GOR天体“二体系统”理论模型也包含着理想化条件,可如下描述.

天体“二体系统”:(M,m),天体M和天体m通过万有引力相互作用,m在M之引力场中运动.

GOR天体“二体系统”之理想化条件:GOR理论为天体“二体问题”及其“二体系统”(M,m)设立了如下理想化条件.

超距引力作用:引力乃超距作用,辐射速度无穷.

孤立质点体系:(M,m)为一孤立体系,天体M和天体m皆可视为质点,M静止,m在M之引力场中运动,不受M和m之外的物质或能量影响.

上述理想化条件,与牛顿和爱因斯坦的天体“二体问题”中的“超距引力作用”假设和“孤立质点体系”假设相同.所不同的是,GOR天体“二体问题”中,观测代理为一般观测代理.

一般观测代理与一般观测条件:GOR天体“二体问题”及其“二体系统”(M,m)中,观测代理即GOR理论之观测代理,为一般代理,而非特定代理.

一般观测代理:GOR天体“二体系统”(M,m)之观测代理乃一般观测代理OA(η),理论上,一切物质运动形式皆可为观测媒介,其信息波速度η可为任意物质运动速度,大于或等于作为被观测对象的天体m之运动速度.

一般观测者:观测者O可借助于一般代理OA(η),基于M的视角观测m之运动,理论上,O相对于M静止且处于引力势之零势位.

GOR理论及其天体“二体系统”的观测代理假设是合理的:人类感知客观世界的媒介未必只能是光.

天体“二体系统”之形式化坐标:GOR理论之天体“二体系统”同样采用图5所示的形式化坐标体系:选择笛卡儿3d坐标(x,y,z)及其对应的球坐标(r,θ,φ)描述天体“二体系统”(M,m)之3d空间(见图5(a);式(6.20));设定质点M(恒星)为坐标原点O,设想质点(行星)m在X-Y(θ=π/2)平面内运动(见图5(b)).

基于上述GOR天体“二体问题”之理想化条件或假设条件,我们将因循PGC对应原理,结合PGC逻辑路线1和PGC逻辑路线2,类比爱因斯坦之行星运动方程的逻辑,演绎推导GOR行星运动方程.

7.4.2 GOR理论与天体“二体系统”

在第6章之6.3和6.4中,我们已经获得了GOR场方程关于静态球对称引力场的真空解,包括近似解和精确解.针对天体之“二体问题”,基于GOR理论,将GOR场方程之精确解(见第6章之式(6.31)(6.32))代入GOR理论之线元方程和GOR理论之运动方程(“短程线”),即可构建GOR天体“二体系统”理论模型,进而导出GOR行星运动方程.

GOR天体“二体系统”之线元公式——

如式(6.31)(6.32)所示,天体“二体系统”之GOR场方程解乃球坐标(r,θ,φ)之时空度规gμν=gμν(η,r,θ):

gμν(η)=diag(g00,g11,g22,g33)=

diag(eξ,-eζ,-r2,-r2sin2θ)

(7.40)

于是,GOR线元公式可表述为

ds2=g00dx0dx0+g11dx1dx1+g22dx2dx2+g33dx3dx3=

eξη2dt2-eζdr2-r2dθ2-r2sin2θdφ2

(x0=ηt,x1=r,x2=θ,x3=φ;μ=0,1,2,3)

(7.41)

其中,r=0(代表质心)以及r=2GM/η2(代表M球面)均为GOR线元公式之奇点.

GOR行星运动之“短程线”方程——

将天体“二体系统”之GOR场方程解代入GOR理论之运动方程(即所谓“短程线”方程),即可获得天体“二体系统”之GOR运动方程,即行星运动之GOR“短程线”方程式:

(x0=ηt,x1=r,x2=θ,x3=φ;μ=0,1,2,3)

(7.42)

式中:t为“观测时间”;τ为“固有时间”(原时).

与爱因斯坦广义相对论中的行星运动之“短程线”方程式一样,式(7.42)共包含4个方程式(μ=0,1,2,3):1)t=t(τ),2)r=r(τ),3)θ=θ(τ),4)φ=φ(τ).其中,t=t(τ)为时间方程;而r=r(τ)和θ=θ(τ)以及φ=φ(τ)则为空间方程.

7.4.3 方程式t=t(τ)与时空变换因子

基于式(7.40)之GOR度规gμν=gμν(η,r,θ)可得

(7.43)

令μ=0,则xμ=x0=ηt;由式(7.42)可知

(7.44)

对照式(7.42)与式(7.43)可得t之二阶微分方程式

(7.45)

对t之方程式(7.45)进行一次积分得

(7.46)

式中:Ct为常数;而Γ(η)=dt/dτ正是GOR理论中的时空变换因子.

依照GOR理论的概念,t之微分方程(7.45)所描述的是一般观测代理OA(η)之“观测时间”t与客观真实的“固有时间”τ的关系.式(7.46)意味着运动物体(行星)m之一般观测代理OA(η)的“观测时间”t不同于客观真实的“固有时间”(原时)τ.

7.4.4 方程式θ=θ(τ)与行星运动平面

基于式(7.40)之GOR度规gμν=gμν(η,r,θ)可得

(7.47)

令μ=2,则xμ=x2=θ;由式(7.42)可知

(7.48)

对照式(7.42)与式(7.47)可得θ之二阶微分方程式

(7.49)

不失一般性,假定某个初始时刻t=0,质点(行星)m运行在X-Y(θ=π/2)平面内,则

θ之方程式(7.49)及式(7.50)意味着,在GOR理论之“二体系统”理论模型(7.42)中,质点(行星)m的轨道平面是恒定不变的.这与开普勒轨道定律以及牛顿和爱因斯坦的行星运动方程之结论一致.

7.4.5 方程式φ=φ(τ)与开普勒面积定律

基于式(7.40)之GOR度规gμν=gμν(η,r,θ)可得

(7.51)

令μ=3,则xμ=x3=φ;由式(7.42)可知

对照式(7.42)与式(7.51)可得φ之二阶微分方程式

(7.53)

已知行星轨道平面是恒定的,不失一般性,可设质点(行星)m运行于X-Y(θ=π/2)平面,则φ之方程式(7.53)可写作

(7.54)

对φ之方程式(7.54)进行一次积分得

(7.55)

式中行星之速度矩hK=L/m为常数或不变量,自然地,行星角动量L=mhK也是常量或不变量.

这正是开普勒三定律之“面积定律(见图4(a);式(7.3)):行星矢径r单位时间内扫过的面积相等.本质上,式(7.55)即角动量守恒定律:L=rmv是不变的.(特别注意,这力同样要求行星质量m为行星之“固有质量”,而非“相对论性质量”.)

这与牛顿之行星运动方程和爱因斯坦之行星运动方程的结论是一致的,同时,表明GOR之行星运动方程,以及牛顿和爱因斯坦的行星运动方程,皆可导出开普勒三定律之“面积定律”,或者说,皆可导出行星之角动量守恒定律:L=rmv是不变的.

7.4.6 方程式r=r(τ)与行星轨道

基于式(7.40)之GOR度规gμν=gμν(η,r,θ)可得

(7.56)

令μ=1,则xμ=x1=r;由式(7.42)可知

(7.57)

对照式(7.42)与式(7.56)可得r之二阶微分方程式

(7.58)

利用GOR线元公式(7.41)可得

(7.59)

于是,式(7.58)可重写作

(7.60)

已知行星轨道平面是恒定的,不失一般性,可设质点(行星)m运行在X-Y(θ=π/2)平面,则

(7.61)

这便是基于GOR理论建立的天体之“二体系统”理论模型——GOR行星轨道方程,是行星矢径r和行星轨道角度φ关于标准时间τ的二阶非线性微分方程式,其中,设定的行星轨道平面为:X-Y(θ=π/2).

7.4.7 GOR行星运动方程的比耐形式

基于式(7.55),则式(7.61)可写作

(7.62)

实际上,GOR理论之天体“二体系统”理论模型(7.62)是GOR理论之运动方程(7.42)(“短程线”)中空间方程式r=r(τ)和θ=θ(τ)以及φ=φ(τ)的缩并,其中,设定了θ=π/2,并且,代入了dφ/dτ≡hK/r2.

然而,式(7.62)乃行星矢径r关于固有时间τ的二阶非线性微分方程式,缺少有关行星轨道角度φ的信息,不能独立地作为天体“二体系统”之理论模型,不能独立地描述行星之运动.通常,包括经典力学和爱因斯坦广义相对论,倾向于将天体“二体系统”理论模型表述为比耐方程的形式.

因循比耐方程式(7.4)的逻辑思想和逻辑方法,令u=1/r,则dφ/dτ=hK/r2=hKu2,且

(7.63)

代入式(7.62)即得

(7.64)

式中:G为万有引力常数;M为恒星质量;r为太阳M指向光子m的矢径;hK=r2dφ/dτ为行星m围绕恒星M运行之速度矩;η为一般观测代理OA(η)之信息波速度;u=u(φ)可视为行星m之运动轨迹.

这便是比耐形式的GOR行星运动方程,与爱因斯坦之行星运动方程(7.33)具有同构一致性对应关系,同样具有“行星轨道旋进项”,乃非标准的或非闭合的非线性椭圆微分方程.

根据OR理论,任意观测代理OA(η)之信息波速度η必须大于或者等于被观测对象m之速度v.式(7.64)中的被观测对象m是行星,因此,要求η≥v.

值得指出,客观真实的物理世界是唯一的.

行星- 恒星“二体系统”中,客观真实的行星m之运动轨迹必定也是唯一的.然而,式(7.64)中,u=u(η),行星m之运动轨迹依赖于观测代理OA(η),依赖于信息波之速度η.这意味着,不同观测代理,其呈现给观测者的行星运动轨迹及其轨道旋进是不一样的,皆非客观真实的进动或旋进.可见,观测的,未必即客观真实的,除非观测者能借助于理想观测代理OA∞(η→∞)观测行星m之运动.

7.5 GOR理论与行星轨道的旋进

牛顿之行星运动方程(式(7.5))无“行星轨道旋进项”.爱因斯坦之行星运动方程(式(7.33))含“行星轨道旋进项”:3GM/(c2r2);GOR行星运动方程(式(7.64))含“行星轨道旋进项”:3GM/(η2r2).爱因斯坦之“行星轨道旋进项”依赖于光速c,而GOR之“行星轨道旋进项”则依赖于观测代理OA(η)之信息波速度η.OA(η)乃一般观测代理,理论上,其观测媒介可为任意物质运动形式,其传递观测信息的速度η可为任意物质运动速度.

基于PGC对应原理,经由PGC逻辑路线1,或者经由PGC逻辑路线2,因循7.3.4求解爱因斯坦之行星运动方程(式(7.33))的逻辑途径,皆可获得GOR行星运动方程(式(7.64))之解

(7.65)

对于行星轨道近日点,应成立:du/dφ=0.因此,对式(7.64)两端求关于φ的导数可得

(7.66)

若不计φcosφ,则

(7.67)

即sinφ=0,其解为φ=arcsinφ=2kπ(k=0,1,2,…).这意味着,若不计φcosφ,则行星轨道将与牛顿之行星运动方程一样,为一封闭的椭圆,不存在旋进.

考虑φcosφ:设行星运行一周之“进动”为Δφ,乃一小量(Δφ≪1);令k=1,即行星围绕恒星运行一周(见图4(b):行星由近恒星点P出发运行至下一近恒星点P′),其扫过的角度应为φ=2π+Δφ.代入式(7.66),并忽略高阶小量,则

(7.68)

式中η即一般观测代理OA(η)之信息波速度,可为任意物质运动速度,未必一定是光速c.

GOR理论之式(7.68),既可计算牛顿之行星轨道旋进,也可计算爱因斯坦之行星轨道旋进.理想代理OA∞之下,η→∞,Δφ=0,行星无进动,与牛顿之行星运动方程的结论一致;而光学代理OA(c)之下,η=c,Δφ>0——水星每公转一周进动约0.102 9角秒,每100个地球年进动42.77角秒,自然与爱因斯坦之行星运动方程的所得结论一致.

实际上,观察GOR行星运动方程(式(7.64))之“行星轨道旋进项”3GM/(η2r2)和式(7.65)(7.66)可知,GOR天体“二体系统”理论模型所呈现出的行星近恒星点进动或行星轨道旋进,取决于观测代理OA(η),取决于观测媒介传递行星运动信息的速度η:同一行星在不同观测代理之下会呈现出不同程度的进动或轨道旋进.这一事实表明,GOR天体“二体系统”理论模型,包括爱因斯坦之行星运动方程,其所呈现的所谓行星轨道旋进,并非客观真实的行星进动,本质上,是一种观测效应,乃观测代理OA(η)之观测局域性(η<∞)所导致的表观现象.理想代理OA∞之下,这种进动或轨道旋进的表观现象将不复存在.

观测相对论,包括OR理论和GOR理论,已经阐明:一切相对论性效应,包括狭义(惯性)相对论性效应和广义(引力)相对论性效应,皆观测效应和表观现象,其根源和本质在于观测代理存在观测局域性(η<∞).狭义相对论中的“时间膨胀”是一种光学观测效应,广义相对论中的行星进动也是一种光学观测效应,皆光学代理OA(c)之观测局域性(c<∞)所致.就观测代理OA(η)之局域性(η<∞)所导致的观测效应而言,观测者观测“二体系统”之行星公转一周呈现行星进动,与观测者观测时钟之时针运行一周呈现“时间膨胀”,其本质是相同的.

GOR理论并不怀疑实际的行星轨道存在旋进.实际上,限于各种非理想化的条件或因素,任何天体的运行轨道都不可能是理想的或标准的圆锥曲线,并且,也不能永远固定于某一特定的平面.

然而,无论牛顿万有引力论或爱因斯坦广义相对论,乃至GOR理论,其理想化的天体“二体系统”理论模型都不能预测真实的或实际的行星轨道旋进.正如我们反复强调过的,无论GOR理论之天体“二体系统”理论模型,还是牛顿或爱因斯坦天体“二体系统”理论模型,其前提条件中并无任何可供预测行星近恒星点之进动或行星轨道之旋进的先验信息或先验知识,诸如,坐标系的“岁差”或来自其他行星或天体的“摄动”,以及太阳不规则的形态和动态.

7.6 天体运行论的统一

宇宙中,天体的运行,激发了人类无限的好奇心.天体运行论,即关于天体运动的理论,探究天体如何运动,遵循什么规律运动,受什么驱之而运动.

一切天体之运动,源于万有引力,而非“时空弯曲”.GOR理论已经从理论上阐明了这一点.关于引力,物理学存在两大理论体系:一是牛顿万有引力论[53];二是爱因斯坦广义相对论[15].因而,天体运行论也可以划分为两大理论体系:牛顿之天体运行论;爱因斯坦之天体运行论.自然地,牛顿天体运行论是经典力学和牛顿万有引力论的产物;而爱因斯坦之天体运行论则是爱因斯坦广义相对论的产物.显然,牛顿之经典天体运行论与爱因斯坦广义相对论之天体运行论的统一必然具有重要意义.

观测相对论,包括OR理论和GOR理论,概括统一了一切观测代理之物理学模型或物理学理论,包括理想代理OA∞之牛顿经典理论和光学代理OA(η)之爱因斯坦相对论.随着观测相对论之理论体系的逐步展开,OR和GOR理论概括统一不同观测代理之理论的特质会越来越充分地展现出来:OR理论之时空变换(所谓“广义洛伦兹变换”),概括统一了伽利略变换和洛伦兹变换;GOR理论之引力场方程,概括统一了牛顿万有引力定律(之泊松方程形式)和爱因斯坦场方程;GOR理论之运动方程(“短程线”),概括统一了牛顿第二定律之运动方程(直线)和爱因斯坦广义相对论之运动方程(“短程线”).现在,GOR天体运行论又将牛顿之经典天体运行论与爱因斯坦之基于广义相对论的天体运行论概括并统一起来.

宇宙,乃一切天体之总括,无疑,是巨大的和复杂的.如此,无论牛顿万有引力论,或爱因斯坦广义相对论,都尽力将其巨大而复杂的天体运动问题理想化,约化为天体之“多体问题”,乃至“三体问题”或“二体问题”,甚至,极度约化为天体之“单体问题”,正如本章之7.2和7.3所论述的.

基于GOR理论,本章建立了GOR之天体“二体系统”理论模型(式(7.63)),即GOR行星运动方程.作为一种新的天体运行论,GOR行星运动方程必定为天体物理学注入新的思想和新的认识,包括对牛顿天体运行论和爱因斯坦天体运行论的理解和认识,以及重新认识和理解行星轨道旋进等天文现象.

更重要地,GOR之天体“二体系统”理论模型(式(7.63)),概括并统一了牛顿之天体“二体系统”理论模型(式(7.5))和爱因斯坦之天体“二体系统”理论模型(式(7.33)).如

(7.69)

所示:光学代理OA(c)之下,η=c,GOR行星运动方程将严格地约化为爱因斯坦之行星运动方程;理想代理OA∞之下,η→∞,GOR行星运动方程将严格地约化为牛顿之行星运动方程.

如上所述,牛顿之行星运动方程,源于经典力学和牛顿定律,特别是牛顿万有引力定律;而爱因斯坦之行星运动方程则源于爱因斯坦广义相对论,源于爱因斯坦场方程和广义相对论运动方程.然而,牛顿之行星运动方程和爱因斯坦之行星运动方程,皆与GOR行星运动方程具有同构一致性对应关系,因而,被GOR理论概括并统一于GOR天体“二体系统”之理论模型.如此,经典力学之行星运动方程和相对论之行星运动方程,都只是GOR行星运动方程之特例,服务于特定的观测代理:爱因斯坦之天体运行论乃光学代理OA(c)之产物——光学代理OA(c)之下,我们的天文观测必定更合乎爱因斯坦之天体运行论;牛顿之天体运行论乃理想代理OA∞之产物——理想代理OA∞之下,我们的天文观测必定更合乎牛顿之天体运行论,并且更合乎客观真实的宇宙天体.

GOR之天体“二体系统”理论模型,概括并统一牛顿之天体“二体系统”理论模型和爱因斯坦之天体“二体系统”理论模型,这意味着:GOR行星运动方程,既与牛顿之行星运动方程逻辑上一致,又与爱因斯坦之行星运动方程逻辑上一致;同时,也印证了GOR理论及其行星运动方程理论上的正确性.

8 GOR理论与光之引力偏折

本章继续围绕爱因斯坦著名的三大预测,解析和测试GOR理论.光之引力偏折(引力场中光线之弯曲)问题,与第6章之行星进动问题一样,可以归结为类似的天体(m,M)“二体问题”:光子(m)在太阳(M)之引力场中运动.

针对光之引力偏折问题以及爱因斯坦对光之引力偏折的预测,本章基于GOR理论,运用GOR场方程和GOR运动方程,建立光子(m)和太阳(M)之“二体系统”理论模型.GOR理论力求基于PGC原理,结合PGC逻辑路线1和PGC逻辑路线2,类比爱因斯坦广义相对论之逻辑,演绎光子(m)掠过太阳(M)表面的运动方程.

GOR理论之光子运动方程可与牛顿万有引力论之光子运动方程以及爱因斯坦广义相对论之光子运动方程对照或类比,测试或验证GOR理论及其场方程和运动方程,解析光之引力偏折及其引力相对论性效应,进而,揭示牛顿引力偏折预测不同于爱因斯坦引力偏折预测的本质.

8.1 关于光之引力偏折

光之引力偏折,乃爱因斯坦为测试和检验其广义相对论而提出的著名的三大预测之一,意即:引力时空是“弯曲”的,因而,光线掠过太阳表面时必定会呈现出弯曲的状态.

原本,引力偏折预测是爱因斯坦基于其广义相对论重要逻辑前提之“等效原理”提出的.

等效原理(principle of equivalence):惯性力与引力,或惯性力场与引力场,是等效的,对于一切物理观测和实验,具有局域的不可分辨性.

如图6(a)所示,一艘宇宙飞船在太空中飞行,一束光垂直于飞船固有坐标系O(x,y)之纵轴y从飞船左侧窗孔射入.理论计算可得光子在O(x,y)中的运动方程

(8.1)

式中:光线穿越窗孔时t=0,(X0,Y0)为窗孔坐标;v0为飞船初速度;a=|a|为飞船加速度;c即光速.

由式(8.1)可知,一般地,光子在飞船固有坐标系O(x,y)中,即在宇航舱内的宇航员看来,其轨迹如同一粒炮弹在地球表面飞行时一样,为一二次型曲线:

(8.2)

依式(8.1)(8.2),如图6(a)所示,在宇航员看来:飞船静止时,射入的光线为水平直线;飞船匀速时,光线依然为直线,但略微有些倾斜;飞船加速时,光线会有些弯曲.

根据爱因斯坦之“等效原理”,惯性力与引力等效,惯性力场与引力场等效;宇航员不能确定飞船处于加速(a)状态或处于重力场(g=-a)中.因此,如图6(b)所示,宇航员位于任意星球表面或在任意重力场中,观测到掠过星球表面的光线,必定如同其在飞船内观测到的光线一样,是弯曲的.这便是爱因斯坦基于“等效原理”做出的光之引力偏折预测.

图6 等效原理与引力偏折Fig.6 Principle of equivalence and gravitational deflection

值得指出,爱因斯坦认为,光之引力偏折乃引力时空弯曲所致,而时空弯曲乃物质堆积所致.

实际上,牛顿万有引力论也能对光之引力偏折做出预测:作为物质粒子,光子与炮弹并无二致.在引力场中,光源发射的光子如同出膛的炮弹,受万有引力作用,其运动轨迹必定是弯曲的.并且,对于重力场g,依式(8.1)(8.2):a=|g|,可对光之引力偏折角做出定量预测.当然,依牛顿万有引力论,光线的弯曲并非时空弯曲所致,而是物质间的引力相互作用.

广义相对论正式建立之前,爱因斯坦基于其“等效原理”做出的光子引力偏折预测只能是定性的:光线在引力场中会弯曲.爱因斯坦试图定量地预测光之引力偏折角,而他所能利用的计算模型只能是式(8.1)(8.2)描述的运动学模型.特别值得注意,运动学方程(8.1)(8.2)是伽利略- 牛顿理论的产物,是理想代理OA∞的产物.因此,不出所料,那时,爱因斯坦计算得出的光之引力偏折角与牛顿万有引力论相同.

广义相对论正式建立之后,有了场方程,爱因斯坦利用其场方程近似解(式(6.3)),获得了广义相对论光之引力偏折角的理论值.特别令人注目的是,爱因斯坦广义相对论这一理论值是牛顿万有引力论的2倍.为了测试其光之引力偏折预言,验证其“等效原理”和广义相对论,爱因斯坦构思了利用日食观测星光掠过太阳表面的实验.

日全食与掠过太阳表面的星光:如图7所示,位于太空深处A之恒星S辐射的光或光子,掠过太阳表面,飞向地球;依“等效原理”和广义相对论,太阳(物质和能量)周围之时空是弯曲的,因而,光子飞行轨迹会弯曲,在地球观测者看来,恒星S位于B之方向,与A之方向存在一个的偏折角δ,并且,这一光之引力偏折现象可在日全食发生的时候观测到.

借助日全食观测掠过太阳表面的星光是一个好的构思,否则,星光将淹没于太阳的光芒,难以观测.

星光偏折角之理论值:爱因斯坦广义相对论之星光偏折角δE预测:δE=1.75″=2δN;牛顿万有引力论之星光偏折角预测:δN=0.875″=δE/2.

如此,物理学界乃至全世界翘首以盼,期待着测试和验证星光之引力偏折预测的历史时刻,期待着爱因斯坦广义相对论与牛顿万有引力论的对决.

1919年5月29日,这一历史时刻到来了[75]:这一天,地球可观测到日全食.为了验证爱因斯坦广义相对论之引力偏折预测,英国天文学家爱丁顿率领的团队于1919年3月从英国出发,沿西非海岸赶赴西非的普林西比岛,开展人类历史上最为重要的一次日全食观测活动.爱丁顿团队利用日全食实际观测到星光偏折角:δ=1.61″±0.40″.几乎同一时间,在巴西的索布拉尔,另一位英国天文学家戴森率领的团队利用日全食观测到星光偏折角:δ=1.98″±0.16″.

图7 引力偏折的预测和验证Fig.7 Prediction and verification of gravitational deflection

爱丁顿和戴森的日食观测数据倾向于支持爱因斯坦广义相对论[76].观测结论公布后,科学界普遍接受了爱因斯坦广义相对论,认为日全食之观测,意味着爱因斯坦广义相对论战胜了牛顿万有引力论:牛顿错了;爱因斯坦是正确的!英国《泰晤士报》为此发表了整版新闻:《科学革命——牛顿的思想被推翻》.

正是这一次对日全食的观测,奠定了爱因斯坦广义相对论在物理学界的神圣地位,而牛顿万有引力论则被视为其“宏观弱场低速”之近似.

牛顿万有引力论真地错了吗?

爱因斯坦广义相对论真地正确吗?

日食观测活动及其观测数据和观测结论公布之后,爱丁顿写了一首诗以表达自己的感悟,大意是:

“啊!就让智慧去检验吧.

光也有重量,至少这件事可以确定.

还有一件事是确定的,余者仍有争议:

光线,当它接近太阳时,不再直行.”

爱丁顿诗中的感悟是理性而审慎的.

根据日全食之观测,爱丁顿肯定了光线在引力场中会弯曲.然而,值得注意,在爱丁顿看来,其日全食之观测可以十分确定的是:“光也有重量.”这里,爱丁顿向我们传递了2点重要的信息:第一,光子有“重量”,并且,爱丁顿之所谓“重量”,似乎是指光子之“静止质量”或“固有质量”,而非“相对论性质量”;第二,光线的弯曲是其“重量”所致,换句话说,乃引力所致,而非“时空弯曲”.爱丁顿对光或光子“重量”的认识是朴素的,与OR理论之结论一致.根据OR理论[2]:光子,乃至一切物质粒子,皆具有“静止质量”,并且,是固有的和具有引力效应的.而爱丁顿对光线弯曲之本质的认识,则符合牛顿万有引力论和GOR理论.

实际上,之前的章节中,GOR理论已经阐明,客观真实的时空是平直的,不会因为物质或能量之分布而弯曲.因此,就引力时空中光之引力偏折的本质而言,牛顿及其万有引力论是正确的:光之引力偏折乃引力作用使然,而非时空弯曲.

就光学观测中光之引力偏折的现象而言,爱因斯坦广义相对论之预测似乎更接近于日全食之观测.天文观测技术的发展,包括射频测量技术(redio frequency measurement)和天体卫星测量(astrometric satellite measurement)技术,进一步提高了光之引力偏折观测精度[60,77].2017年8月21日出现了一次横贯美国的日全食;观测人员在怀俄明州对其展开观测,获得了光之引力偏折有史以来最为精确的结果[78]:星光偏折角δ=1.751 2″,其不确定度仅为3.4%.这一观测结果与爱因斯坦的预言极其吻合,自然地,是对爱因斯坦广义相对论的支持.

然而,根据OR和GOR理论,观测,并不代表客观真实:观测的未必就是客观的或真实的.

就目前的技术水平而言,人类的天文观测,无论是光学天文学还是射电天文学,皆归属于光学代理OA(c),传递天文信息的媒介是光或电磁相互作用,其信息波速度即光速c.爱因斯坦广义相对论是光学代理OA(c)之理论;因而,日食观测结果与爱因斯坦光之引力偏折预言一致,并不令人惊奇,是可以理解的,甚至,是必须的.

OR和GOR理论已经阐明,光学代理OA(c)存在观测局域性(c<∞),其观测,包括光之引力偏折的日全食观测,存在观测效应或表观现象,并不完全客观真实.就此而言,爱因斯坦广义相对论的正确性,只是观测上或现象上的正确性,可谓“现象主义之正确性”(phenominalistic validity).

特别值得注意:爱因斯坦构思的日全食之星光观测,是专为光学代理OA(c)打造的,其中,光子,既是被观测对象,又是“信息子”.如图7所示,观测者或观测器不能观测到光子真实的运动轨迹,只能在光子抵达观测点(眼睛或观测器所在位置)时,将其抵达时的朝向作为光源(星星)所在位置的方向.然而,观测者如此看到或观测到的,并非客观真实的星星,而是星星之映像,一种表观现象而已.

牛顿万有引力论乃理想代理OA∞之理论,其引力偏折问题中的被观测对象仍然是光子,然而,传递光子信息的“信息子”并非光子自身,而是OA∞之理想化的信息子,动量无穷小;信息波并非光波,而是OA∞之理想化的信息波,速度无穷大.

GOR理论将会阐明,如果我们能够借助理想代理OA∞观测光之引力偏折,那么,日全食之星光观测必定会与牛顿万有引力所预测的光之引力偏折一致,倾向于支持牛顿万有引力论,而非爱因斯坦广义相对论.在此意义上,牛顿万有引力论才是更为正确的引力论,其光之引力偏折更为符合客观真实的光之引力偏折.

本章将基于第6章静态球对称引力时空之GOR场方程真空解以及GOR理论之天体“二体系统”理论模型,计算星光掠过太阳表面时的偏折角.我们会发现,不同的观测代理,将观测到不同程度的引力偏折或不同的星光偏折角.据此,类比牛顿万有引力论和爱因斯坦广义相对论,GOR理论将为我们解析光之引力偏折预测和观测中的现象与本质.

8.2 牛顿万有引力论与光之引力偏折

牛顿万有引力论也能预测光之引力偏折.

根据牛顿万有引力论,光之引力偏折的道理很简单:引力场中,飞行的光子如同出膛的炮弹,受引力作用,其轨迹自然是弯曲的.

原本,日全食之星光引力偏折观测实验乃爱因斯坦专为测试或验证其广义相对论而构思的,却同样可测试或验证牛顿万有引力论和GOR理论.

8.2.1 牛顿之引力偏折问题

如图7所示,爱因斯坦构思的星光掠过太阳之日全食观测实验中,光之引力偏折问题可归结为类似行星- 恒星之天体“二体问题”:光子- 太阳“二体问题”.类似行星- 恒星“二体系统”理论模型,基于牛顿万有引力论,可构建光子- 太阳“二体系统”理论模型;进而,计算星光引力偏折角.

行星- 恒星之“二体问题”中,被观测对象是行星;而光子- 太阳之“二体问题”中,被观测对象则是光子.与其行星- 恒星“二体系统”一样,其光子- 太阳“二体系统”理论模型也是极度理想化的,可如下描述.

光子- 太阳之“二体系统”:(M,m),光子m受太阳M引力作用,在太阳M之引力场中运动.

光子- 太阳“二体系统”之理想化条件:基于牛顿万有引力论,光子- 太阳之“二体系统”(M,m)设立了或隐喻着如下理想化条件.

超距引力作用:引力乃超距作用,辐射速度无穷.

孤立质点体系:光子- 太阳“二体系统”(M,m)为一孤立体系,光子m和太阳M皆可视为质点,太阳M静止,光子m在太阳M之引力场中运动,不受太阳M和光子m之外物质或能量的影响.

理想观测代理OA∞:理想化的信息波速度无穷大,光子m运动信息的传递无须时间;理想化的信息子动量无穷小,如此,其对被观测对象(包括光子)之运动无扰动.

理想观测者:观测者O借助理想代理OA∞,基于太阳M的视角观测光子m之运动,理论上,O相对于太阳M静止且处于引力势之零势位.

光子- 太阳“二体系统”之形式化坐标:如图7所示,选择笛卡儿3d坐标(x,y,z)及其对应的球坐标(r,θ,φ)表达光子- 太阳“二体系统”(M,m)之3d空间(见图7(b);式(6.6));设定太阳M为坐标原点O,光子m在太阳M之引力场X-Y(θ=π/2)平面内运动(见图7(c)).

实际上,光之引力偏折问题,可进一步理想化或约化为“单体问题”:太阳M是静止的,只涉及或只观测光子m在太阳M之引力场中的运动.

特别需要指出:在牛顿光之引力偏折问题中,光子乃被观测对象,其观测信息的传递,依赖于理想代理OA∞之理想化的“信息子”.

8.2.2 牛顿之光子运动方程

正如之前所述,星光掠过太阳之引力偏折问题,可以归结为类似第7章的行星- 恒星之天体“二体问题”:光子- 太阳“二体问题”.并且,如图7所示,光子- 太阳“二体系统”同样选择了与图5之行星- 恒星“二体系统”相同的坐标体系.因此,因循或类比第7章7.2“牛顿之行星运动方程”中的逻辑路线,基于牛顿万有引力论,即可在球坐标系(r,θ,φ)中建立与牛顿行星运动方程(式(7.5))形式上相同的光子- 太阳方程,或称“牛顿光子运动方程”:

(8.3)

式中:G为万有引力常数;M为太阳质量;RS为太阳半径;r为太阳M指向光子m的矢径;hK=r2dφ/dτ为光子m之速度矩;c即光速.

hK为光子速度矩,且hK=L/m,其中,L=mvr为光子m之“动量矩”(即角动量),m又代表光子质量(牛顿力学中,m必定指光子“静止质量”),而v则为光子m在引力场中的运动速度.

光子m掠过太阳表面(图7(c)之点F:光子m之近日点)时,其飞行速度v=rdφ/dτ≈c,矢径r≈RS.

因此,式(8.3)中光子之速度矩hK为

(8.4)

8.2.3 牛顿之光子飞行轨迹

如第7章之7.2所述,束缚于恒星,行星运行轨道之微分方程(7.5)(7.6)代表圆或椭圆.然而,光子之质量远小于行星质量,而速度则远高于行星速度,不会被太阳束缚,其运行轨迹自然不会是圆或椭圆.

光子运动方程(8.3)之解,形式上必定与行星- 太阳“二体系统”运动方程(7.5)之解相同,因循第7章7.2“牛顿之行星运动方程”的逻辑路线,解之可得

(8.5)

式中:积分常数CS取决于光子m之初始角动量L及其机械能E;积分常数φ0为光子轨道初始角,调整时间零点,或者,绕Z轴转动X-Y平面,可将其设定为特定值;e为光子m之轨道偏心率.

式(8.5)意味着,根据牛顿万有引力论,光子运动方程乃一标准的圆锥曲线.

(8.6)

故可设定:φ0=π/2;而CS则为:CS=1/RS.

如此,依图7(c),星光轨迹式(8.5)可确定为

(8.7)

式中e为牛顿光子运动方程之轨道偏心率.

如第7章之7.2所述,天体“二体系统”(M,m)中,天体m(包括行星和光子)之轨道偏心率e依赖于引力常量数G和引力场源M,以及运动天体m之初始机械能E和角动量L.因此,光子m之轨道偏心率e也可依经典天体力学公式(7.7)计算.

光子m之机械能E和角动量L皆可视为守恒量.如式(8.4),考虑光子m掠过图7(c)太阳表面之点F(光子m之近日点)时的情形,v≈c和r≈RS,则

(8.8)

于是,光子m之运行轨迹的偏心率

(8.9)

结果与式(8.7)相同.

根据国际标准组织之推荐值可知:

光速c=2.997 924 5×108m/s;

万有引力常数G=6.674 30×10-11m3/(kg·s2);

太阳质量M=1.988 47×1030kg;

太阳半径RS=6.96×108m.

由式(8.7)可计算光子m之运行轨迹的偏心率

(8.10)

其中,光子m之偏心率e≫1,这意味着,星光掠过太阳表面的轨迹乃一双曲线.

根据牛顿光子运动方程(8.3)之解(式(8.7))以及式(8.10)之偏心率e可知,基于牛顿万有引力论的理想化光子- 太阳“二体系统”模型,其光子运动轨迹乃一标准的双曲线.由此可见,即使依据牛顿万有引力论,光线在引力场中也会是弯曲的!

然而,牛顿万有引力论所预测的星光引力偏折角却不同于爱因斯坦广义相对论所做出的预测.

8.2.4 牛顿之星光引力偏折角

现在,基于光子运动方程(8.3)之解(8.5)以及光子运动轨迹偏心率方程(8.7),即可计算星光引力偏折角,自然地,是基于牛顿万有引力论计算所得的星光引力偏折角,记作:δN,可称“牛顿之星光引力偏折角”.

如图7(c)所示,光子m由遥远的星星S出发,掠过太阳表面,抵达远离太阳M的地球时,可视其坐标量:r→∞,u→0,φ→π+α,其中,α为一小量.

于是,依式(8.5),成立:

(8.11)

显然,α乃一小量,sinα≈α.因此,依牛顿万有引力论,星光掠过太阳时,牛顿之星光引力偏折角为

(8.12)

牛顿万有引力论之预测:星光掠过太阳的偏折角为0.875 25″.(这一预测是对客观真实的光子运动轨迹及其偏折角的预测,其中,隐喻着一个假设或条件:观测代理乃理想代理OA∞.)

的确,牛顿万有引力论预测的星光引力偏折角与地球上的光学观测者之实际观测值不符:其0.875 25″之预测,似乎只是美国怀俄明州之日全食星光引力偏折角实际观测值1.751 2″的1/2[78].

特别值得注意,无论爱丁顿或戴森的日全食观测[75-76],还是美国怀俄明州的日全食观测[78],都是光学代理OA(c)之观测.而测试或验证牛顿万有引力论之星光引力偏折预测,需要对照的应该是理想观测代理OA∞,而非光学代理OA(c).

稍后GOR理论将会阐明:并非牛顿之错,而是观测之错;并非牛顿万有引力论存在偏差,而是光学代理OA(c)之观测存在偏差.牛顿万有引力论之预测是客观真实的光之引力偏折;爱因斯坦广义相对论之预测是光学代理OA(c)所呈现的光之“引力偏折”,而光学代理OA(c)所呈现的光之偏折并非完全客观真实,其中,包含着观测效应和表观现象.

其实,无论牛顿之星光引力偏折角δN还是爱因斯坦之星光引力偏折角δE,都只是GOR理论之星光引力偏折角δGOR的特例.

8.3 爱因斯坦广义相对论与光之引力偏折

爱因斯坦光之引力偏折预言,源于其“时空弯曲”的思想:引力时空是弯曲的,因而,引力场中光或光子的轨迹必定也是弯曲的.

爱因斯坦之“时空弯曲”的思想观念极其玄妙深奥.人们可以理解空间弯曲,而时间弯曲却是很难想象的.或许,爱因斯坦的本意,并不在于通过观测实验证明光之引力偏折,而在于通过光之引力偏折,证明时空是“弯曲”的.

然而,光之引力偏折,并不意味着“时空弯曲”,牛顿之万有引力论也能诠释光之引力偏折.

为了阐明光之引力偏折,广义相对论正式建立之前,爱因斯坦运用其构思的“等效原理”,以图6所示的方式和逻辑,阐述其光之引力偏折的预言;广义相对论正式建立之后,爱因斯坦基于其场方程获得了星光引力偏折角的理论值.

无论如何,爱因斯坦广义相对论,给予我们不同于牛顿万有引力论的思想和认识,并且,得出了不同于牛顿之星光引力偏折角的理论值.

重温爱因斯坦光之引力偏折的预言及其广义相对论的理论计算,将有助于我们理解GOR理论.

8.3.1 爱因斯坦之引力偏折问题

如8.2.1之“牛顿引力偏折问题”所述,光之引力偏折问题可归结为类似行星-恒星之天体“二体问题”:光子- 太阳“二体问题”.因而,基于爱因斯坦广义相对论,可构建光子- 太阳“二体系统”理论模型;由此,可计算星光引力偏折角.

爱因斯坦光之引力偏折问题中,与其行星- 恒星“二体系统”一样,其光子- 太阳“二体系统”之理论模型也包含着理想化条件,可如下描述.

光子- 太阳之“二体系统”:(M,m),太阳M周围时空是弯曲的,光子m在太阳M弯曲的时空中运动.

光子- 太阳“二体系统”之理想化条件:基于爱因斯坦广义相对论,光子- 太阳之“二体系统”(M,m)设立了或隐喻着如下理想化条件.

超距引力作用:引力乃超距作用,辐射速度无穷.

孤立质点体系:光子- 太阳“二体系统”(M,m)为一孤立体系,光子m和太阳M皆可视为质点,太阳M静止,光子m在太阳M之引力场中运动,不受太阳M和光子m之外物质或能量的影响.

上述理想化条件,与牛顿光之引力偏折问题中的“超距引力作用”假设和“孤立质点体系”假设相同.然而,爱因斯坦光之引力偏折问题并不包含“理想观测代理”和“理想观测者”之假设,取而代之的是“光学观测代理”和“光学观测者”条件.

光学观测代理与光学观测条件:爱因斯坦光之引力偏折问题中的观测代理,是实际的和非理想化的,乃特定之观测代理,隐喻着如下观测条件.

光学观测代理OA(c):爱因斯坦之日全食星光观测实验的观测代理OA(η)乃光学代理OA(c),其信息波速度η即光速c,光子m之运动信息的传递需要时间;其信息子即光子自身.

光学观测者:观测者O借助光学代理OA(c),基于M之视角观测光子m之运动,理论上,O相对于M静止且处于引力势之零势位.

光子- 太阳“二体系统”之形式化坐标:与8.2之牛顿光子- 太阳“二体系统”一样,选择如图7所示的笛卡儿3d坐标(x,y,z)及其对应的球坐标(r,θ,φ)表达光子- 太阳“二体系统”(M,m)之3d空间(见图7(b);式(6.6));设定太阳M为坐标原点O,光子m在太阳M之引力场X-Y(θ=π/2)平面内运动(见图7(c)).

如8.2所述,光之引力偏折问题及其光子- 太阳“二体系统”可进一步地理想化或约化为“单体问题”:太阳M是静止的,只涉及或只观测光子m在太阳M之引力场中的运动.

特别需要指出:在爱因斯坦光之引力偏折问题中,光子既是被观测对象,又是光学代理OA(c)之信息子:光子之信息的携带和传递依赖于光子自身.如此,光子之运动轨迹不存在受信息子扰动的问题,然而,观测者只能观测到光子运动的抵达或结果,无法观测到光子运动的轨迹和过程.

8.3.2 爱因斯坦之光子运动方程

广义相对论正式建立之后,爱因斯坦利用其场方程近似解(式(6.3))及其线元ds之公式(6.4),求解星光引力偏折角.Schwarzschild[57]得到场方程精确解之后,即可建立广义相对论之光子运动方程,进而,求解星光引力偏折角[74].

爱因斯坦广义相对论也可将星光掠过太阳之引力偏折问题归结为类似第7章的行星- 恒星之天体“二体问题”,并且,如图5、7所示,其光子- 太阳“二体系统”与行星- 恒星“二体系统”之坐标体系相同.因循第7章7.3之“爱因斯坦之行星运动方程”的逻辑路线,基于爱因斯坦广义相对论,即可在球坐标系(r,θ,φ)中建立与爱因斯坦之行星运动方程(式(7.33))形式上相同的光子- 太阳方程,或称“爱因斯坦光子运动方程”:

(8.13)

式中:G为万有引力常数;M为太阳质量;r为太阳M指向光子m的矢径;hK=r2dφ/dτ为光子m之速度矩;c即光速.

特别注意,作为光学代理OA(η)之理论,爱因斯坦广义相对论中,速度达到光速c的被观测对象(如光子- 太阳“二体系统”中的光子m),其线元ds=0.实际上,更一般地,基于PGC原理,由GOR理论之一般观测代理OA(η)的线元方程ds=gμν(η)dxμdxν可知,被观测对象之速度v→η时,其线元ds→0.

严格的意义上,ds→0之情形只在m既是被观测对象,又是传递m之运动信息的信息子时,才会成立.这时,m之运动速度v严格地等同于信息波速度η.

GOR理论关于“观测代理”之定义1.1中,任意观测代理OA(η),其信息波速度η应为信息波或信息子之实时速度.对于光学代理OA(c)而言,x0=ct中的c应为光波或光子之实时速度,未必是真空光速.在爱因斯坦构思的通过日食观测星光掠过太阳表面时的引力偏折实验中,光子之运动信息由光子自身携带并传递:光子,既是被观测对象,又是传递光子运动信息的信息子.这时,作为被观测对象的光子与作为信息子的光子,其速度自然为同一速度,无论光子之速度在引力场中是否衰减.如此,光子运动轨迹之时空线元ds必定为零:ds=0.

因此,式(8.13)中,在光子既是被观测对象又是信息子的情形下,光子之速度矩hK为

(8.14)

如此,爱因斯坦光子运动方程(8.13)被约化为

(8.15)

与牛顿光子运动方程(8.3)不同,爱因斯坦光子运动方程(8.15)并非线性方程,而是非线性微分方程.

8.3.3 爱因斯坦之光子飞行轨迹

求解爱因斯坦光子运动方程(8.15),可得光学观测代理OA(c)之视角下光子m的飞行轨迹.爱因斯坦光子运动方程(8.15)为一非线性微分方程,难以求解;幸而有近似解(参见文献[74]).

若太阳质量M=0,则式(8.15)可约化为

(8.16)

解之可得

u=CScos(φ-φ0)

(8.17)

式中CS和φ0为积分常数.

观察图7(c)可知,φ=π/2时(光子m掠过太阳M表面之点F:光子m之近日点),u=1/r=1/RS.代入式(8.17)可得

(8.18)

调整时间零点,可将φ0设定为π/2:φ0=π/2;而CS则为1/RS:CS=1/RS.代入式(8.17),可得式(8.16)之解,也即式(8.15)之通解ug:

(8.19)

式(8.19)即光子m平行于X轴掠过太阳表面之点F(光子m之近日点)时的情形.可见,在没有引力势场(M=0)的时空中,光子的飞行轨迹乃一直线.

(8.20)

式(8.20)有如下解,即式(8.20)之特解us:

(8.21)

于是,式(8.20)之解u即通解ug与特解us之和为

(8.22)

如图7(c)所示,可设φ=π+φ(α≥φ≥-α),其中,α和|φ|皆为小量,cos2(π+φ)=1;代入式(8.22)右端第二项可得

(8.23)

式中:e=RSc2/GM为牛顿光子轨迹之偏心率;而=e/2 =RSc2/GM则为爱因斯坦光子轨迹之偏心率.

对照或类比式(8.7)可知,式(8.23)为一标准的双曲线.因为式(8.22)乃爱因斯坦光子运动方程(8.15)之近似解,式(8.23)乃式(8.22)之近似表达式,所以爱因斯坦光子运动方程并非标准的双曲线,如式(8.23)所示,在基于爱因斯坦广义相对论的光子- 太阳“二体系统”模型中,光子运动轨迹乃近似之双曲线.

观察式(8.23)可以发现:爱因斯坦光子运动方程之轨道偏心率=RSc2/(2GM),只是牛顿光子运动方程之轨道偏心率e=RSc2/(GM)的1/2.这意味着,光学代理OA(c)所呈现的引力场之星光轨迹比理想代理OA∞更为弯曲,其偏折角自然会更大.

8.3.4 爱因斯坦之星光引力偏折角

现在,基于光子运动方程(8.15)之解(式(8.22),可计算星光引力偏折角.自然地,这是基于爱因斯坦广义相对论计算所得的星光引力偏折角,记作δE,可称“爱因斯坦之星光引力偏折角”.

如图7(c)所示,光子m由遥远的星星S出发,掠过太阳表面,抵达远离太阳M的地球时,可视其坐标量:r→∞,u→0,φ→π+α,其中,α为一小量.

于是,依式(8.22),成立:

(8.24)

式中α为一小量,sin(π+α)≈-α,cos(π+α)≈-1.

因此,依爱因斯坦广义相对论,星光掠过太阳时,爱因斯坦之星光引力偏折角为

(8.25)

爱因斯坦广义相对论预测:在地球上的观测者看来,星光掠过太阳的偏折角为1.750 5″.(这一预测隐喻着一个条件:观测代理乃光学代理OA(c) ).

对照式(8.25)和式(8.12)可知,爱因斯坦之星光引力偏折角δE是牛顿偏折角δN的2倍:δE=2δN,符合实际观测值,与美国怀俄明州之日全食星光偏折角实际观测值1.751 2″精确相符[78].

这一结论并令人意外.如前所述,无论爱丁顿或戴森的日全食观测[75-76],还是美国怀俄明州的日全食观测[78],都是光学代理OA(c)之观测.自然地,爱因斯坦广义相对论作为光学观测理论,其星光引力偏折角δE应该符合光学代理OA(c)之观测.

如前所述,与牛顿偏折角δN一样,爱因斯坦之星光引力偏折角δE也只是GOR理论所预测的光之引力偏折角δGOR的一个特例.

8.4 GOR理论与光之引力偏折

GOR理论也能预测光之引力偏折.

GOR理论乃一般观测代理OA(η)之理论.可以预计,GOR理论预测星光掠过太阳表面之偏折角,或称“GOR星光引力偏折角”:δGOR=δGOR(η),依赖于观测代理OA(η)之信息波速度η——不同的观测代理将会有不同的GOR星光引力偏折角.这意味着,对于同一光之引力偏折场景,不同的观测代理将会呈现出不同程度的光之引力偏折.

特别地,牛顿偏折角δN和爱因斯坦偏折角δE,都将成为GOR星光偏折角δGOR之特例.

8.4.1 GOR理论之引力偏折问题

对于GOR理论,光之引力偏折问题同样地可归结为类似行星- 恒星之天体“二体问题”:光子- 太阳“二体问题”.因而,GOR理论也可构建其光子- 太阳“二体系统”理论模型,进而,分析GOR理论之引力偏折问题,计算光GOR星光引力偏折角.

与GOR理论之行星- 恒星“二体系统”一样,GOR理论之引力偏折问题中,GOR光子- 太阳“二体系统”之理论模型也包含着理想化条件,可如下描述.

光子- 太阳之“二体系统”:(M,m),太阳M向周围时空辐射引力,光子m在太阳M之引力时空中运动.

光子- 太阳“二体系统”之理想化条件:基于GOR理论,光子- 太阳之“二体系统”(M,m)包含着如下理想化条件.

超距引力作用:引力乃超距作用,辐射速度无穷.

孤立质点体系:光子- 太阳“二体系统”(M,m)为一孤立体系,光子m和太阳M皆可视为质点,太阳M静止,光子m在太阳M之引力场中运动,不受太阳M和光子m之外物质或能量的影响.

上述理想化条件,与牛顿和爱因斯坦光之引力偏折问题中的“超距引力作用”假设和“孤立质点体系”假设相同.然而,GOR光之引力偏折问题并不包含“理想观测代理”或“光学观测代理”之假设,取而代之的是“一般观测代理”条件.

一般观测代理与一般观测条件:GOR理论之光子- 太阳“二体问题”中,观测代理即GOR理论之一般代理,而非特定代理,隐喻着如下观测条件.

一般观测代理:GOR理论光子- 太阳“二体系统”(M,m)之观测代理,乃GOR理论之一般观测代理OA(η).理论上,一切物质运动形式皆可为其观测媒介.信息波速度η可为任意物质运动速度,但要求其速度大于或等于作为被观测对象的光子m之运动速度;信息子可为任意物质粒子,但要求其动量足够小,不会对光子运动产生显著影响.

一般观测者:观测者O借助于一般观测代理OA(η),基于M的视角观测光子m之运动,理论上,O相对于M静止且处于引力势之零势位.

光子- 太阳“二体系统”之形式化坐标:如同牛顿和爱因斯坦之光子- 太阳“二体系统”,选择如图7所示的笛卡儿3d坐标(x,y,z)及其对应的球坐标(r,θ,φ)表达光子- 太阳“二体系统”(M,m)之3d空间(见图7(b);式(6.6));设定太阳M为坐标原点O,光子m在太阳M之引力场X-Y(θ=π/2)平面内运动(见图7(c)).

8.4.2 GOR理论之光子运动方程

GOR理论同样将星光掠过太阳之引力偏折问题归结为类似第7章中的行星- 恒星之天体“二体问题”,并且,如图5、7所示,其光子- 太阳“二体系统”与行星- 恒星“二体系统”之坐标体系相同.

基于GOR理论,因循第7章7.4“GOR行星运动方程”的逻辑路线,即可在球坐标系(r,θ,φ)中建立与GOR行星运动方程(式(7.33))形式上相同的光子- 太阳方程,或称“GOR光子运动方程”:

(8.26)

式中:G为万有引力常数;M为太阳质量;r为太阳M指向光子m的矢径;hK=r2dφ/dτ为光子m之速度矩;η即一般观测代理OA(η)之信息波速度;u=u(φ)=1/r(φ)可视为光子m之运动轨迹.

GOR理论之光子运动方程(8.26)概括了牛顿光子运动方程(8.3)和爱因斯坦光子运动方程式(8.15)乃至一般观测代理OA(η)(η∈(c,+∞))之光子运动方程.

牛顿光子运动方程:η→∞.

考虑光子m之近日点,即光子掠过图7(c)中太阳表面之点F时的情形,光子m之速度v=rdφ/dτ≈c及其矢径r≈RS.因此,如式(8.4)所示,光子m之速度矩hK=r2dφ/dτ=rv≈RSc.

η→∞时,观测代理OA(η)即理想观测代理OA∞;这时,式(8.26)中,u=u∞乃理想代理OA∞所呈现的光子m之运动轨迹,其中,右端为

(8.27)

如此,GOR光子运动方程(8.26)约化为牛顿光子运动方程(对照8.2.2之式(8.3)):

(8.28)

爱因斯坦光子运动方程:η→c.

η→c时,观测代理OA(η)即光学观测代理OA(c);这时,式(8.26)中,u=u(c)乃光学代理OA(c)所呈现的光子m之运动轨迹,其中,光子m既是被观测对象又是传递光子m的信息子:作为被观测对象的光子m之速度v与作为信息子的光子m之速度η相同.因此,如8.3.2所述,光子m之线元ds=0.

于是,式(8.26)右端满足

(8.29)

如此,GOR光子运动方程(8.26)约化为爱因斯坦光子运动方程(对照8.3.2之式(8.15)):

(8.30)

一般观测代理之光子运动方程:∞>η>c.

根据OR理论,任意观测代理OA(η)之信息波速度η须大于或者等于被观测对象m之速度v.式(8.26)中,被观测对象m是光子,其速度v≈c.因此,要求η≥c.

考虑一般观测代理OA(η)之情形(∞>η>c),则u=u(η)乃一般观测代理OA(η)所呈现的光子m之运动轨迹,将光子之速度矩hK=RSc代入式(8.26),则GOR光子运动方程(8.26)为

(8.31)

综上所述,无论牛顿之光子运动方程(8.3)(8.28),还是爱因斯坦光之子运动方程(8.15)(8.30),或一般观测代理OA(η)之光子运动方程(8.31),皆统一于GOR理论之光子运动方程(8.26).

值得注意,GOR光子运动方程(8.26)中,u=u(η):光子m之运动轨迹依赖于观测代理OA(η),依赖于OA(η) 之信息波速度η,不同的观测代理,其呈现给观测者的光子运动轨迹及其星光引力偏折角将会是不同的.然而,客观真实的物理世界必定是唯一的.光子-太 阳“二体系统”中,光子m之客观真实的运动轨迹必定也是唯一的.可见,观测所得光子运动轨迹或引力偏折未必是其客观真实的轨迹或偏折.除非,观测者能借助理想代理OA∞观测光子m之运动.

8.4.3 GOR理论之光子飞行轨迹

基于GOR光子运动方程(8.26),可以预计,对于不同的观测代理或不同的信息波速度,光子运动轨迹将会呈现出不同程度的弯曲和不同的偏折角.

若能求解GOR光子运动方程(8.26),则可获得观测给定代理OA(η)之视角下光子m的飞行轨迹.

然而,GOR光子运动方程(8.26)乃一非线性微分方程,难以求解,除非η→∞,式(8.26)约化为牛顿光子运动方程(8.28).GOR光子运动方程(8.26)中,观测代理OA(η)之信息波速度η覆盖了[c,+∞),特别地,η=c可能为式(8.26)引力偏折角的非连续点.

幸运的是,在[c,+∞)上,式(8.26)有近似解.

理想代理OA∞之光子轨迹:η→∞.

η→∞时,观测代理OA(η)趋同于理想代理OA∞,GOR光子运动方程(8.26)约化为牛顿光子运动方程(8.28),可得精确解,如8.2.3之式(8.5),光子运动轨迹乃理想的或标准的双曲线.

自然地,η→∞时,基于GOR光子运动方程(8.26)的星光引力偏折角即牛顿偏折角:δN=2GM/(RSc2).

GOR理论之理想观测代理OA∞不存在观测局域性,故其呈现给观测者的是客观真实的光子运动景象,其计算所得星光引力偏折角δN=2GM/(RSc2)是星光掠过太阳表面之客观真实的引力偏折角.

光学代理OA(c)之光子轨迹:η→c.

η=c时,观测代理OA(η)即光学代理OA(c),GOR光子运动方程(8.26)约化为爱因斯坦光子运动方程(8.30),可得近似解,如式(8.22);如式(8.23)所示,光子运动轨迹乃近似的双曲线.

自然地,η=c时,基于GOR光子运动方程(8.26)的星光引力偏折角即爱因斯坦偏折角:δE=4GM/(RSc2).

GOR理论之光学观测代理OA(c)存在观测局域性(c<∞):其呈现给观测者的并非客观真实的光子运动景象;其计算所得星光引力偏折角δE=4GM/(RSc2)虽然符合光学观测结论,然而,并非星光掠过太阳表面之客观真实的引力偏折角.

一般观测代理OA(η)之光子轨迹:∞>η>c.

(8.32)

如此,因循文献[74]之逻辑路线,采用“逐次逼近法”可求GOR光子运动方程(8.31)之近似解.

不计右端第二项3GMu2/η2,则GOR光子运动方程(8.31)约化为式(8.28),即牛顿光子运动方程(8.3),其解即8.2.3之式(8.7):

(8.33)

其中,e=RSc2/(GM)为牛顿光子轨迹之偏心率.

(8.34)

式(8.34)有解

(8.35)

如图7(c)所示,可设为φ=π+φ(α≥φ≥-α),其中,α和|φ|皆为小量,cos(π+φ)≈-1,cos 2(π+φ)≈1.鉴于e≫1和η≫c,式(8.35)可近似为

(8.36)

对照或类比式(8.7)可知,式(8.36)为一标准的双曲线.因为式(8.35)乃GOR光子运动方程(8.31)之近似解,式(8.36)乃式(8.35)之近似表达式,所以观测代理OA(η)(η>c)之光子运动方程并非标准的双曲线,如式(8.36),在GOR理论之光子- 太阳“二体系统”模型中,OA(η)(η>c)之光子运动轨迹乃近似的双曲线.

观察式(8.36)可以发现:η→∞时,GOR光子运动方程之轨道偏心率ê趋同于牛顿光子运动轨道偏心率:→e.自然地,这意味着,η→∞时,GOR光子运动轨迹(式(8.35))趋同于标准的双曲线.

这里,针对光之引力偏折问题,GOR理论之光子运动方程(8.26),既概括了牛顿光子运动方程(8.3),也概括了爱因斯坦光子运动方程(8.15).GOR理论又一次将牛顿万有引力论和爱因斯坦广义相对论统一在一起,再一次体现了GOR理论与牛顿万有引力和爱因斯坦广义相对论逻辑上的一致性,以及GOR理论逻辑上的自洽性.

8.4.4 GOR理论之星光引力偏折角

GOR光子运动方程(8.26)表明:对于不同的观测代理,光子运动轨迹将会呈现出不同程度的弯曲,因而,有不同的星光引力偏折角.

现在,牛顿光子运动方程和爱因斯坦光子运动方程皆已成为GOR光子运动方程之特例.

理想代理OA∞之偏折角:η→c.

因循8.2之逻辑路线,求解GOR光子运动方程(8.28),可得理想代理OA∞之星光引力偏折角:δGOR= 2GM/(RSc2).此即牛顿偏折角δN.

光学代理OA(c)之偏折角:η→∞.

因循8.3之逻辑路线,求解GOR光子运动方程(8.30),可得光学代理OA(c)之星光引力偏折角:δGOR= 4GM/(RSc2).此即爱因斯坦偏折角δE.

一般观测代理OA(η)之偏折角:∞>η>c.

鉴于GOR光子运动方程(8.31)之解关于η∈(c,∞)的连续性和单调性,其星光引力偏折角δGOR应满足

(8.37)

其中,δGOR=δGOR(η) 依赖于观测代理OA(η):不同的观测代理必定呈现不同的星光引力偏折角.

如图7(c)所示,光子m由遥远的星星S出发,掠过太阳表面,抵达远离太阳M的地球时,可视其坐标量:r→∞,u→0,φ→π+α,其中,α为一小量.

于是,依式(8.35),成立:

(8.38)

依式(8.10),牛顿光子轨道偏心率e=RSc2/(GM)≫1.将偏心率e之值代入式(8.38),整理后得

(8.39)

如此,GOR理论之星光引力偏折角为

(8.40)

其中:光速c的出现,是作为被观测对象的光子m之速度v=c及其速度矩hK=RSc的体现;而信息波速度η的出现,则是GOR光子运动方程(8.31)中观测代理OA(η)之观测局域性(η<∞)的体现.

式(8.39)(8.40)中,星光引力偏折角δGOR或α只是GOR光子运动方程(8.31)的近似解,要求观测代理OA(η)之信息波速度η满足条件:η≫c.

尽管如此,式(8.40)仍然给予我们如下启示:

1) 星光偏折角δGOR之第一项2GM/(RSc2)独立于观测代理OA(η),正是牛顿星光引力偏折角δN,代表着客观真实的光之引力偏折.

2) 星光偏折角δGOR之第二项2GM/(RS(3c2+2η2))依赖于观测代理OA(η),意味着不同观测代理呈现不同程度的光之引力偏折,其中,必定包含着观测效应和表观现象.

3) 观测效应或表观现象乃观测代理OA(η)之观测局域性(η<∞)所致:理想代理OA∞之下,η→∞,则GOR星光引力偏折角δGOR趋同于牛顿之星光引力偏折角δN:δGOR→δN.

依式(8.40),对于任意观测代理OA(η)(∞>η>c)

(8.41)

式(8.41)意味着,观测代理OA(η)之信息波速度η越大,其呈现给观测者的星光引力偏折角δGOR(η)越小,越接近客观真实的牛顿之星光引力偏折角δN.这一结论与式(8.37)的表述是一致的.

正如本章之前所预计的,GOR理论牛顿星光引力偏折角δN和爱因斯坦星光引力偏折角δE,都只是GOR理论所预测的分属不同观测代理的星光引力偏折角δGOR之特例.

8.5 光之引力偏折:现象与本质

光之引力偏折问题为我们阐明GOR理论,理解观测以及观测媒介或观测代理在物理学理论或模型中所扮演的角色,诠释物理观测和物理实验中的现象与本质,提供了一个范例.

针对光之引力偏折,物理学界无休止地纠结于是爱因斯坦预测正确还是牛顿预测正确.

现在,GOR理论阐明,光之引力偏折,其牛顿预测和爱因斯坦预测源于不同观测代理之理论,基于不同观测代理之视角.爱因斯坦广义相对论所预测的是现象;而牛顿万有引力所预测的则是本质.就现象而言,在光学观测之情景下,爱因斯坦广义相对论之引力偏折预测是正确的,得到光学观测代理OA(c)支持,符合光学观测之现象.然而,就本质而言,在理想观测之情景下,牛顿万有引力论之引力偏折预测是正确的,得到理想观测代理OA∞支持,符合客观物理世界真实的星光引力偏折景象.

不同视角,不同现象.然而,本质是不变的.

8.5.1 伽利略- 牛顿视角

正如OR和GOR理论反复强调的,伽利略- 牛顿理论乃理想观测理论,是客观物理世界的真实写照.

OR和GOR理论已经阐明,伽利略-牛顿理论隐喻着理想观测条件,归属理想观测代理OA∞.如8.2.1所述,理想代理OA∞将观测条件极度地理想化:信息波速度无穷大,观测信息的传递无须时间,无相对论性效应;信息子动量无穷小,不会对被观测对象之运动构成扰动,无量子效应.

只有在如此理想化的观测条件下,自然世界才会呈现出其客观真实的本来面貌,虽然,这种极度理想化的观测条件是“可欲而不可求”的.

理想观测代理OA∞可谓“伽利略- 牛顿视角”.

制约于观测代理之局域性,人类永远也无法感知或观测到完全客观真实的物理世界.然而,我们的理性可以触及它.

正是因为理想代理OA∞之信息波速度无穷大,伽利略- 牛顿理论无相对论性效应;正是因为理想代理OA∞之信息子动量无穷小,伽利略- 牛顿理论无量子效应.基于理想代理OA∞,伽利略- 牛顿之理论得以触及客观真实的物理世界.

在行星- 恒星“二体问题”中,被观测对象是行星.相对于行星的质量,一般观测代理之信息子质量极小,不会对行星运动产生显著影响.因此,行星- 恒星“二体问题”无须讨论观测代理之信息子动量问题.而光子- 太阳“二体问题”中,被观测对象是光子.光子质量极小,其运动易受信息子扰动而呈现量子效应.因而,光子- 太阳“二体问题”不得不涉及观测代理之信息子动量问题.幸而,理想代理OA∞隐喻着信息子动量无穷小的理想化条件或理想化假设.

可见,基于理想代理OA∞观测光子运动,恰如我们借助光观看鸟或飞机在天空中飞行.就光之引力偏折问题而言,理想代理OA∞呈现给观测者的光子运动轨迹乃客观真实的光子运动轨迹,换句话说,基于牛顿万有引力论的星光偏折预测,代表着星光掠过太阳表面之客观真实的景象.

如此,牛顿光子运动方程(8.3)计算得出的星光引力偏折角δN=2GM/(RSc2),是客观真实的星光引力偏折角.

8.5.2 爱因斯坦视角

正如OR和GOR理论反复强调的,爱因斯坦相对论乃光学观测理论,其相对论性效应乃观测效应.

正如8.3.1所述,爱因斯坦广义相对论隐喻着光学观测条件,归属光学观测代理OA(c):信息波即光波,信息波速度即光速c,存在观测局域性(c<∞),观测信息的传递需要时间,呈现相对论性效应;信息子即光子,信息子动量即光子动量,可能对被观测之微观粒子的运动构成扰动,呈现量子效应.

光学观测代理OA(c)可谓“爱因斯坦视角”.

爱因斯坦并未十分清楚地意识到,自己的理论是一个局部理论(partial theory):光学观测理论,仅当观测代理OA(η)即光学代理OA(c)时方能成立;更未意识到,光学观测存在观测局域性(c<∞),并且,这种观测局域性乃相对论性效应的根源和本质.

就光之引力偏折问题而言,爱因斯坦广义相对论基于光学代理OA(c)观测光之引力偏折,其中,光子既是OA(c)之被观测对象又是OA(c)之信息子:光子m之运动信息的携带和传递依赖于光子m自身.因此,如图7(c)所示,光学代理OA(c)无法观测到光子m真实的运动轨迹,仅当光子m其抵达我们的视网膜或观测器时,我们才能感知其存在,并将其虚幻映像(点B)作为光源或光源所在方向.

正如8.3所阐明的,光学代理OA(c)之观测局域性(c<∞)的存在,导致OA(c)呈现观测效应和表观现象:爱因斯坦光子运动方程(8.15)计算所得星光引力偏折角δE=4GM/(RSc2),乃光学代理OA(c)呈现给观测者的星光引力偏折角,并非完全客观真实的光之引力偏折.然而,就现象而言,爱因斯坦广义相对论做出的光之引力偏折预测,符合光学观测,与光学代理OA(c)所呈现的光之引力偏折现象是一致的,得到日全食之光学观测的支持.

实际上,无论是爱丁顿或戴森的日全食观测[75-76],还是美国怀俄明州的日全食观测[78],皆为借助于光学代理OA(c)的光学观测,其所呈现的星光引力偏折现象自然支持爱因斯坦广义相对论之预测.

8.5.3 GOR视角

人类感知客观世界,必须借助于一定的观测媒介或观测代理.现实之一切观测代理OA(η)皆存在观测局域性(η<∞),其呈现给观测者的,只能是客观世界的某种映像;我们永远无法观测到完全真实的客观世界.不同观测代理,呈现给观测者不同的映像.

然而,客观真实的物理世界是唯一的!

OR和GOR理论已经阐明,理论上,一切物质运动形式皆可为观测媒介,为观测者传递被观测对象之信息.GOR理论中,光学代理不再具有特殊地位:光并非人类唯一可加以利用的观测媒介.

如此,观测者可以基于更为广阔的视角,观测自然世界.这便是所谓的“GOR视角”.

针对光子引力偏折问题,GOR理论基于GOR场方程和GOR运动方程建立了GOR光子- 太阳“二体系统”模型,即GOR光子运动方程(8.26),概括统一了牛顿光子运动方程(8.3)和爱因斯坦光子运动方程(8.15).GOR光子运动方程乃一般观测代理OA(η)(η∈ [c,+∞))之光子运动方程,自然地,依赖于OA(η)及其信息波速度η,包含着OA(η)之观测效应.仅当η→∞时,GOR光子运动方程(8.26)约化为牛顿光子运动方程(8.3),独立于观测代理OA(η)及其信息波之速度η.这时的GOR光子运动方程,即牛顿光子运动方程,描绘了客观真实的星光引力偏折轨迹.

自然地,GOR光子运动方程计算所得星光引力偏折角δGOR=δGOR(η)依赖于观测代理OA(η)及其信息波速度η.如8.4之计算和分析:η→c时δGOR(η)=δE,此即爱因斯坦偏折角;η越大,OA(η)越接近理想代理OA∞,而δGOR(η)越接近牛顿偏折角δN;η→∞时δGOR(η)=δN,此即客观真实的星光引力偏折角.

GOR理论阐明:爱因斯坦广义相对论之预言,虽与光学观测现象相符,却并不等同客观真实之物理现实;反之,牛顿万有引力论之预言,虽与光学观测现象不符,却代表着客观真实的物理存在.

基于GOR视角,我们终于发现:观测的,即现象的或表象的,未必本质的或客观真实的.

9 GOR理论与光之引力红移

本章围绕爱因斯坦著名的三大预测之一——光之引力红移(引力场中光或光子频率衰减)问题,继续解析和测试GOR理论.

GOR理论力求基于PGC原理,类比爱因斯坦广义相对论探究光之引力红移现象的逻辑路线,同时,基于“时频比不变性”,演绎光之引力红移方程.GOR理论将基于能量守恒原理定义引力红移,探究不同观测代理之下光子的引力红移问题,以及不同观测代理之下信息子的引力红移问题.特别地,GOR理论将对牛顿万有引力论和经典力学的引力红移方程进行新的论述和新的演绎.

GOR引力红移方程,与GOR理论之一切方程式一样,具有高度的一般性和概括性,将牛顿引力红移方程和爱因斯坦引力红移方程统一起来,同时,为牛顿引力红移和爱因斯坦引力红移注入新的见解.

9.1 关于光之引力红移

与光之引力偏折预测一样,原本,光之“引力红移”预测乃爱因斯坦为测试和检验其广义相对论著名的三大预言之一,是爱因斯坦基于其广义相对论重要逻辑前提之“等效原理”提出的.

光之引力红移,意即:引力时空中,光或光子的频率会随其引力势的变化而变化.当然,引力场中的光或光子不仅仅会“红移”,也会“蓝移”.