M5和S2株布鲁氏菌活疫苗对羔羊的免疫效果及对其生长性能的影响

董 伟,张金学,王建军,方玉鹏,许开云,王新兴

(武威市畜牧兽医科学研究院,甘肃武威 733000)

布鲁氏菌病(brucellosis,以下简称“布病”)是由布鲁氏菌(Brucella)引起的在全世界范围内流行的一种人兽共患病[1]。羊种布鲁氏菌能够引起母羊流产、不孕、产奶量减少等,引发公畜睾丸炎,同时严重危害人类健康。近年来,布病疫情在全国多地呈现逐年上升趋势,严重影响畜牧业健康发展和公共卫生安全[2]。2012年我国将布病列为优先防治的动物疫病[3],其中甘肃省被划为布病流行一类区。

当前我国控制动物布病的技术措施主要有疫苗免疫、实验室检测、扑杀染疫动物及无害化处理、消毒、净化等,其中疫苗免疫是布病防控的重要措施之一。2021年甘肃省武威市出台了《武威市“十四五”动物布鲁氏菌病防控方案》,明确了工作指标,要求三县一区应免尽免,免疫密度达到90%。当前我国常用的羊布病疫苗有2种,即猪种布鲁氏菌S2株弱毒疫苗和羊种布鲁氏菌M5或M5-90株弱毒疫苗,这两种疫苗在20世纪60—90年代对我国布病防控起到了重要作用[4]。但是在实际生产中,这两种疫苗在免疫程序、免疫保护力以及对羔羊早期生长性能影响等方面尚未见相关研究报道。因此,为进一步探究不同布病疫苗的免疫效果及对羔羊生长性能的影响,本研究就M5和S2株疫苗对羔羊的免疫效果及对其生长性能的影响进行了试验研究,以期为制定科学合理的羔羊布病免疫方案提供数据支撑。

1 材料

1.1 试验时间、地点及动物

本试验于2018年10月在甘肃省武威市凉州区某大型规模羊场(存栏3.1万只)开展,筛选生长发育良好、无疾病、未接种过任何疫苗、同期生产、体重无统计学差异(P>0.05)的1月龄湖羊羔羊90只(均为双羔,公母各半)。试验前对挑选羊只进行布病虎红平板凝集试验(RBT)和试管凝集试验(SAT)检测,检测结果均为阴性方可作为参试羊。

1.2 试验疫苗

M5-90株疫苗(简称M5株疫苗,产品批号20170724),由新疆天康畜牧生物技术股份有限公司生产;S2株活疫苗(产品批号1708016),由中牧实业股份有限公司兰州生物药厂生产。将试验疫苗保存于4 ℃冰箱,使用时恢复至室温,以生理盐水稀释。使用S2株疫苗专用连续注射器(内循环)口服、一次性注射器皮下注射。

1.3 检测试剂

RBT抗原(批号170010601)、SAT抗原(批号170010801)、阳性及阴性对照样品,均购自青岛易邦生物工程有限公司,各检测试剂均在有效期内使用。

2 方法

2.1 疫苗接种方法

90只参试羊按照公母各半随机分为3组,每组30只,分别为M5免疫组、S2免疫组、对照组。参试羊记录耳标号,在同等生产条件下饲养管理,自由采食、自由饮水。

3组参试羊隔离饲养,按照疫苗说明书要求,M5株疫苗采用颈部皮下注射方法接种,免疫剂量1头份/只(活菌数10×109CFU);S2株疫苗采用口服免疫方法接种,免疫剂量1头份/只(活菌数10×109CFU);对照组羔羊肌内注射同等剂量生理盐水。

免疫后对参试羊的临床反应、体温、饮食、饮水等情况进行观察和记录,评价不同布病疫苗对羔羊的免疫副反应。

2.2 样品采集和抗体检测

于免疫前和免疫后7、14、21、28、90、120 d,颈静脉采集血液样品并分离血清,以RBT对布病抗体进行初步检测,再通过SAT进行最终判定[5-6]。具体操作与判定标准按照《动物布鲁氏菌病诊断技术》(GB/T 18646—2018)进行。

2.3 数据采集

使用天津市衡器有限公司JH-84018型号电子秤(精度0.05 kg)于早晨空腹称量参试羊免疫前(1月龄)及免疫后30 d(2月龄)、60 d(3月龄)、90 d(4月龄)、120 d(5月龄)体重,并计算参试羊在各阶段的阶段内增重情况以及阶段总增重情况。其中,阶段增重=N月龄羔羊体重-(N-1)月龄羔羊体重;阶段总增重=N月龄羔羊体重-1月龄羔羊体重。

2.4 数据分析

3 结果与分析

3.1 免疫副反应观察

结果(表1)显示:试验组共60只参试羊,出现发烧14只(23.33%),厌食17只(28.33%),死亡4只(死亡率6.67%);对照组共30只参试羊,未出现发烧、厌食情况,但因腹泻死亡1只(3.33%)。试验组参试羊死亡前表现发烧、呼吸困难、拉稀、食欲废绝等临床症状。

表1 各组羊只疫苗副反应情况统计结果

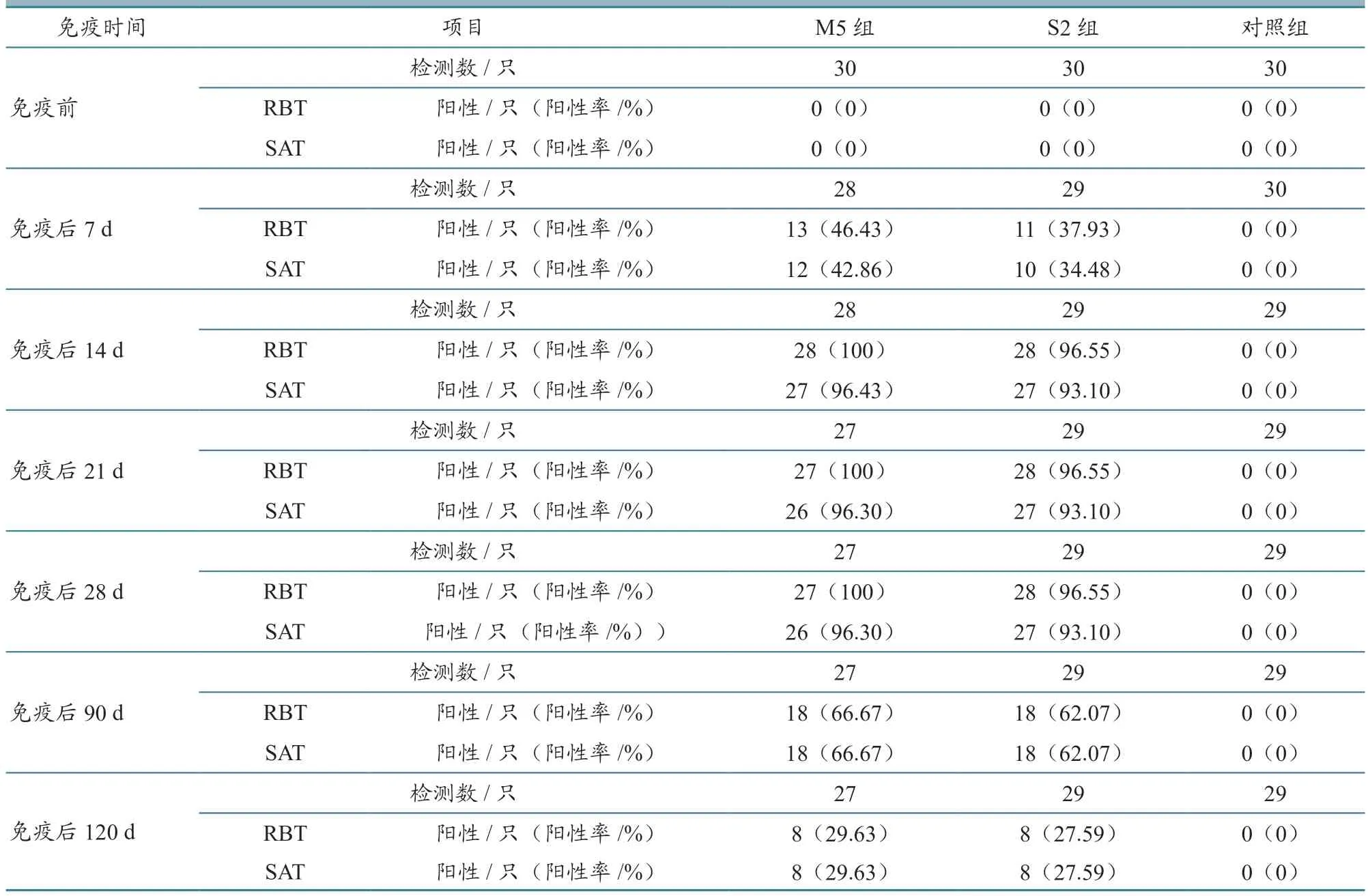

3.2 免疫羔羊血清抗体阳性率情况

不同布病疫苗免疫参试羊血清抗体检测结果(表2、图1)显示:M5和S2组免疫后7 d均产生抗体,且血清抗体消长规律基本一致;M5组免疫后14 d血清抗体阳性率最高(96.43%),S2组免疫后14 d血清抗体阳性率也达到峰值(93.10%);免疫后90 d两试验组血清抗体水平均呈下降趋势,免疫后120 d时M5组血清抗体降至29.63%,S2组降至27.59%。

图1 不同时间节点布病血清抗体消长曲线(SAT复核结果)

表2 各试验组布病血清抗体检测结果

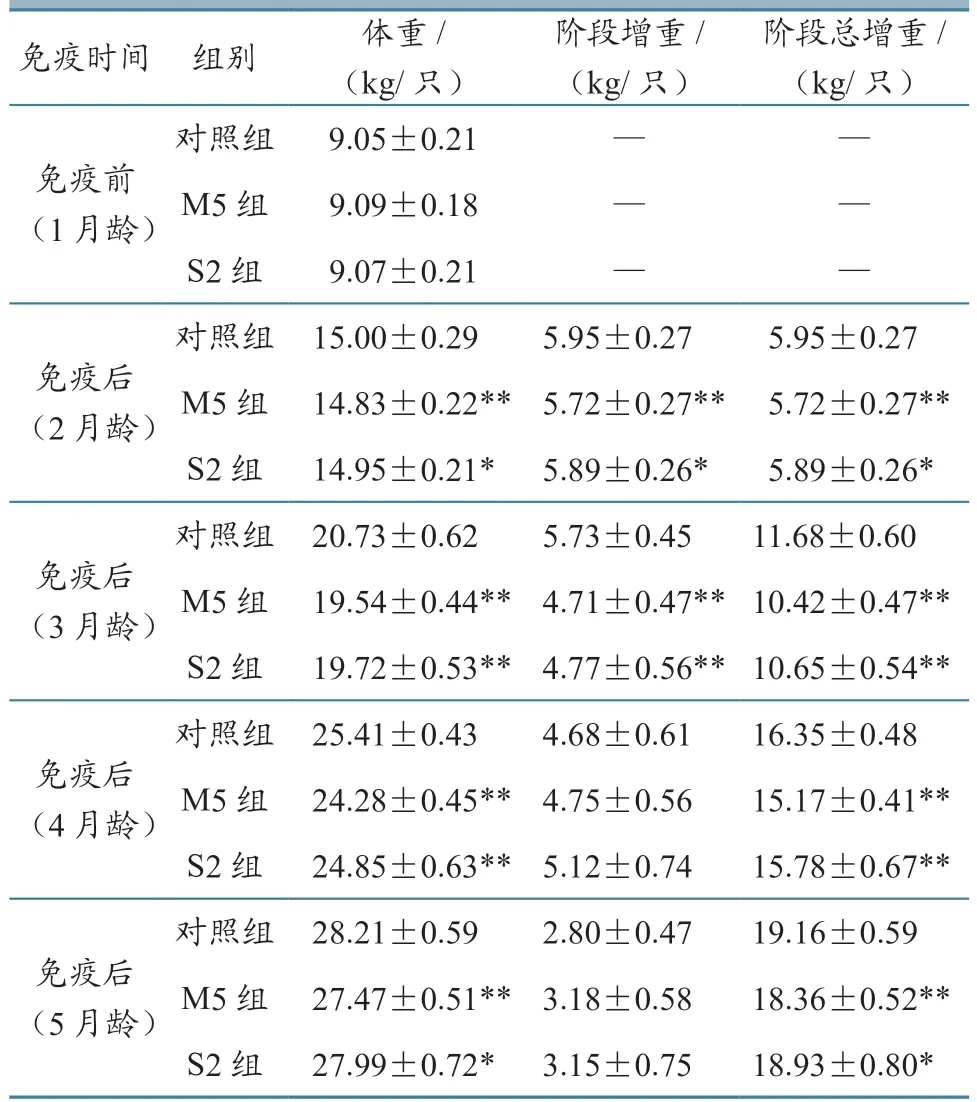

3.3 免疫羔羊生长性能影响情况

参试羊不同生长阶段生长性能指标的测定与分析结果(表3)显示:M5组在免疫后2、3、4和5月龄的体重指标均极显著低于对照组(P<0.01),S2组在免疫后3、4月龄极显著低于对照组(P<0.01),2、5月龄显著低于对照组(P<0.05);阶段增重分析发现,M5组在免疫后2、3月龄阶段内增重极显著低于对照组(P<0.01),S2组在免疫后2月龄阶段内显著低于对照组(P<0.05),3月龄阶段内极显著低于对照组(P<0.01);阶段总增重分析结果显示,M5组在免疫后所有阶段总增重指标均极显著低于对照组(P<0.01),S2组在免疫后2、5月龄显著低于对照组(P<0.05),3、4月龄极显著低于对照组(P<0.01)。研究结果表明,免疫M5和S2株疫苗都对羔羊早期生长发育产生一定影响,但S2株疫苗比M5株疫苗所产生的影响稍小。

表3 不同疫苗对羔羊生长性能的影响情况()

表3 不同疫苗对羔羊生长性能的影响情况()

注:*.P<0.05,与对照组比较差异显著;**.P<0.01,与对照组比较差异极显著。

4 分析与讨论

布鲁氏菌是一种细胞内寄生菌,短时间内可大量繁殖,在外界环境中抵抗力较强。生产实践中,布病防控的有效措施之一就是疫苗免疫,且弱毒疫苗相比灭活疫苗更能激起有效的细胞免疫应答,从而产生良好的保护效果。这是因为机体免疫应答反应中细胞免疫对布鲁氏菌的清除起主要作用[5]。目前,我国主要使用的布病M5、S2株疫苗均为光滑型弱毒疫苗,因佐剂类型、毒株组成和生产过程不同,其产生的免疫保护力、副反应等都有所差异[6]。冯学明[7]、程君生等[8]、白丽艳等[9]、赵心力等[10]研究发现:M5株疫苗具有很强的毒力,皮下注射能够对动物起到较强的保护力,但对怀孕母羊可造成高比例流产;而S2株疫苗毒力相对较低,口服该疫苗可有效保护动物免受感染,且不会造成怀孕母畜流产,降低经济损耗。然而不同布病疫苗对羔羊早期生长发育是否产生影响,能否对羔羊进行免疫接种且免疫效果如何的相关研究尚未有文献报道。因此,研究不同布病疫苗免疫羔羊后其血清抗体的消长规律以及对羔羊早期生产发育的影响,能够为制定科学合理的布病疫苗免疫程序提供依据。

4.1 疫苗免疫副反应分析

1月龄羔羊免疫接种M5、S2株疫苗后均出现不同程度的厌食、发烧、死亡等症状,其中M5免疫组呈现的厌食、发烧、死亡比例均高于S2免疫组,且死亡率高6.67%。两试验组免疫副反应主要集中表现于免疫后14 d内,羔羊死亡时间主要集中于免疫后7 d内。结果表明,M5、S2株疫苗免疫1月龄羔羊均会引起不同程度的免疫应激反应,致使羔羊体温升高、食欲减退,甚至死亡。并且本试验中M5株疫苗的免疫副反应要强于S2株,这可能是由M5株疫苗毒力较强所导致[8,10]。

4.2 疫苗免疫抗体产生情况分析

本试验对疫苗免疫血清抗体的检测采用了RBT和SAT方法。RBT主要检测IgG抗体,敏感性较强,但特异性一般,易受温度、时间等因素影响,易出现假阳性,同时因其操作简单、快捷且成本较低,生产中常用于现场检测、大规模普查以及布病抗体初步筛检;而SAT主要检测IgM抗体,特异性较强,不易受其他因素干扰,检测结果较RBT准确,临床中作为RBT的复核与最终判定[4,11]。本研究发现,M5和S2株疫苗均在免疫后7 d检出血清抗体,M5株疫苗在免疫后14 d阳性率最高(96.43%),120 d降为29.63%;S2株疫苗在免疫后14 d阳性率也达峰值(93.10%),120 d降为27.59%。结果表明,M5、S2株疫苗免疫羔羊后,均能刺激机体快速产生稳定的免疫应答反应,免疫保护力效果较好,但M5株疫苗的免疫保护力略强于S2株疫苗。该结论与孙晶晶等[12]对小尾寒羊接种不同布病疫苗免疫效果研究结果相一致。

4.3 疫苗免疫对羔羊早期生长性能影响分析

1月龄羔羊免疫M5株疫苗后,羔羊在各阶段的体重指标以及阶段总增重指标均极显著低于对照组(P<0.01);免疫S2株疫苗后,羔羊仅在3、4月龄体重指标和阶段总增重指标极显著低于对照组(P<0.01),之后其生长发育指标有所恢复,阶段内增重差异不显著(P>0.05),推测这可能由于M5株疫苗本身毒力较强,对生理机能发育尚不完全的羔羊造成了一定损害,从而引起其机体生长性能下降[9]。本试验结果表明,M5、S2株疫苗免疫1月龄羔羊后均对羔羊早期生长发育产生一定影响,分析原因可能是疫苗免疫产生的应激反应引发1月龄羔羊免疫机能下降、食欲减退,从而导致羔羊生长发育缓慢。该结果与杨志雄[13]报道的畜禽接种疫苗产生免疫应激,引发动物机体食欲减退,体内蛋白质分解代谢加强,导致生长发育缓慢的研究结果相一致。

5 小结

对布鲁氏菌M5、S2株疫苗免疫接种1月龄羔羊后其血清抗体产生以及生长性能影响的研究发现,M5株疫苗免疫羔羊后产生的免疫副反应较大,对羔羊早期生长性能影响较大,但血清抗体阳性比例较高,免疫保护力较好;S2株疫苗免疫羔羊后副反应相对较小,对羔羊早期生长性能影响也较小,血清抗体消长规律与M5株疫苗基本一致,免疫保护力较好。生产实际中,建议采用S2株疫苗对羔羊进行口服免疫,同时适当延迟免疫时间,于羔羊断奶后免疫。