江苏地区出土的汉代面罩研究

薛玉芳

(河南大学,河南 开封 475000)

面罩,丧葬文化中重要的组成部分,按质地可以分为玉面罩、漆面罩和纱面罩等。江苏地区出土的汉代面罩数量众多、种类较为多样,玉面罩和纱面罩承袭先秦时期的使用传统。下面对江苏地区出土的汉代面罩资料进行整理。

1 西汉早中期——徐州地区出土的玉面罩

玉面罩又叫“玉覆面”“幎目”“面巾”“掩”等。目前对于玉面罩的起源学术界有不同的看法:第一,张明华认为良渚玉掩面可能就是战国玉覆面的源头;①第二,陕西城固苏村出土的两件商代晚期铜面具可能是西周玉覆面的源头;②第三,覆面来源于新石器时期马家浜文化和大汶口文化的江苏沿海地区的红陶钵盖头葬俗;③第四,袁胜文和石文嘉认为这两种看法都不成立,山西绛县横水倗伯墓出土的4枚表示眼睛、嘴的玉片是玉覆面的最原始形态。④考古发掘证实玉面罩最早出现于西周中期,东周时期出土的玉面罩数量众多,西汉前期消亡。江苏地区是出土汉代玉面罩最多的地区,目前统计出土玉(琉璃)面罩最少有15件(表1),其中出土疑似玉面罩残片的墓葬有3座。

表1 江苏地区出土的汉代玉面罩统计表

1.1 玉面罩造型

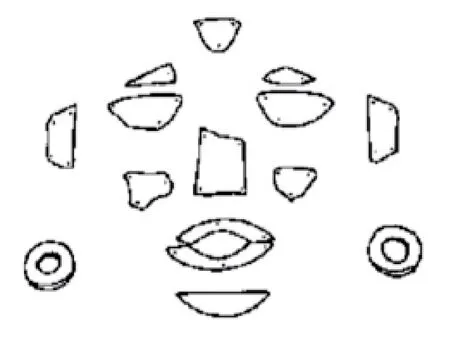

第一种,玉片数量少,面饰简单。例如,徐州药检所汉墓出土的玉面罩(图1),由15枚玉片组成,其中3枚三角形玉片组成额头部位,2枚梯形玉片组成眼部,2枚梯形玉片组成耳部,1枚梯形玉片组成鼻子,2枚不规则玉片组成面颊,2枚璜形玉片组成嘴巴,2枚玉环形玉片组成耳珰,1枚半椭圆形玉片组成下巴。

图1 徐州药检所汉墓出土的玉面罩

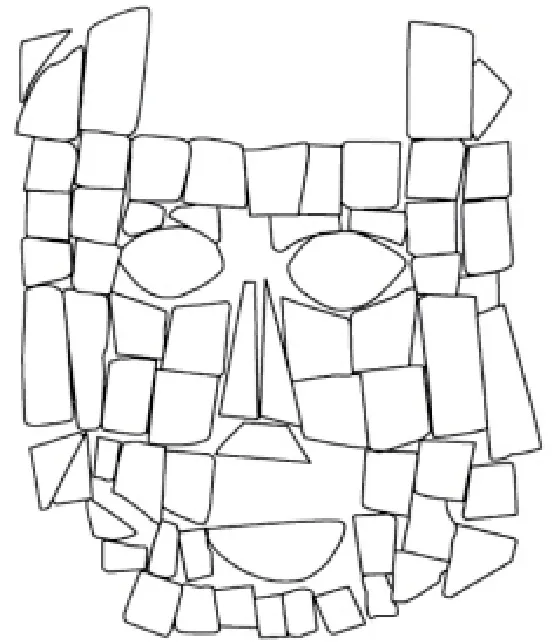

第二种,由多片五官形状的玉片组成,表现脸部轮廓,分两类。一类面罩的额头、面颊和下巴部位由少数玉片表示。例如,徐州子房山西汉墓M3出土的玉面罩(图2),由23枚多种形状的玉片组成。其中,由方形玉片1枚、长方形玉片3枚、圆形玉片3枚组成额头部位;4枚璜形玉片组成眼部;2枚璜形玉片组成耳部;2枚素面小玉璧组成耳珰;1枚上窄下宽的玉饰构成鼻子;2组4枚玉片组成脸颊;1枚长方形玉片和2枚璜形玉片组成口部。建湖县沿岗地区汉墓群M13出土的玉面罩(图3),由22枚多种形状的玉片组成,是4~5件大小不同的玉璧改制而成。其中,长条形2枚,斧形、仰月形共3枚,三角形1枚,枷形2枚,扇形1枚,长方形2枚,半圆形2枚,元宝形2枚,扁方形2枚,耳形2枚,玉环1枚(半玦),削刀形2枚,蟾形1枚。另一类玉面罩的额头、脸颊和下巴部位由数枚玉片紧密编连,五官部位由数枚玉片制成。例如,徐州后楼山汉墓群M5出土的玉面罩(图4)大概由50枚玉片组成,额头及额头周围由18枚玉片组成,眉毛由2枚璜形玉片组成,眼睛由2枚圆形玉片组成,鼻梁由2枚长方形玉片组成,鼻子由1枚中间带有两孔的椭圆形玉片组成,嘴巴由1枚中间有大圆孔的长方形玉片和2枚半圆的璜形玉片组成,面颊由4枚长方形玉片组成,下颌线由11枚多种形状的玉片组成,耳朵由2枚璜形玉片组成。徐州苏山头汉墓M2出土的玉面罩(图5)由67枚玉片组成,青玉质,正面抛光,有红、黑色彩绘。玉片形状有长方形、梯形、三角形、橄榄形、半圆形及不规则形状等。

图2 徐州子房山西汉墓M3出土的玉面罩

图3 建湖县沿岗地区汉墓群M13出土的玉面罩

图4 徐州后楼山汉墓群M5出土的玉面罩

图5 徐州市苏山头汉墓M2出土的玉面罩

第三种,数枚玉片紧密编连而成,没有表示五官的玉片。有的玉面罩只有一层,如徐州后楼山汉墓群M1出土的玉面罩(图6),由34枚玉片组成,7枚方形玉片组成额头部位,13枚圭形玉片组成眼部和鼻部,2枚三角形玉片、4枚不规则形玉片和2枚长方形玉片组成嘴部及下巴部位,2枚三角形组成耳部,4枚环形玉片组成耳珰。有的玉面罩分为上、下两层,如徐州小长山汉墓M4出土的玉面罩(图7),由63枚玉片组成,以长方形玉片为主(主要用于中部),其他还有少量的不规则梯形、三角形、璋形、圆环形等(主要用于边上)。分为上、下两层,上层有玉片36枚,下层有玉片23枚。

图6 徐州后楼山汉墓群M1出土的玉面罩

图7 徐州小长山汉墓M4出土的玉面罩

1.2 玉面罩纹饰

江苏地区出土的汉代玉面罩片大多素面无纹,带有纹饰的玉面罩片以几何纹饰为主。有相当一部分玉面罩片用其他残玉改制而成,其中多数用残旧玉璧改制而成的。

1.2.1 几何纹饰

勾连云纹 徐州白云山汉墓M11出土2枚带有纹饰的玉面罩片(图8),应以他器或残器改制而成。徐州小长山汉墓M4出土阴刻勾连云纹玉面罩片(图9),为其他残玉改制而成。

图8 徐州市白云山汉墓M11出土的勾连云纹玉面罩片

图9 徐州小长山汉墓M4出土的勾连云纹玉面罩片

谷纹 徐州子房山汉墓M3出土的玉面罩(图10)片由谷纹璧改制而成。建湖县岩岗汉墓群M13出土的玉面罩片用双面雕刻谷纹的玉璧改制而成。

图10 徐州子房山汉墓M3出土的谷纹玉面罩片

乳钉纹 建湖县岩岗汉墓群M13出土的纹面罩片用双面雕刻乳钉纹玉璧改制而成。

叶云纹 建湖县岩岗汉墓群M13出土的玉面罩片用镂空雕刻叶云纹玉璧改制而成。

1.2.2 动物纹饰

龙凤鸟纹 建湖县岩岗汉墓群M13出土的玉面罩片用镂空雕刻凤鸟纹玉璧改制而成。

1.3 小结

根据目前江苏地区出土的玉面罩的复原情况,玉面罩的制作方式大致可以分为两类:第一,继承了周代玉面罩的编缀方式,玉片的穿孔不在其角上,所以这些玉片主要缝缀在丝织物上,平铺覆盖在死者五官上。出土此类玉面罩的遗址主要有徐州药检所汉墓、徐州子房山西汉墓M3和建湖县沿岗地区出土汉墓群M13等。第二,汉代前期出现的玉面罩编缀的新方式,玉片的穿孔主要在四角,用铜丝、银丝和丝缕等编缀在一起。江苏地区出土的这种方编缀方式的玉面罩又有不同的造型:其一,玉面罩编缀后成平面状,如徐州后楼山汉墓群M1出土的玉面罩呈平面状;其二,玉面罩编缀后仍有五官轮廓,如徐州后楼山汉墓群M5出土的玉面罩,玉面罩的鼻子做成立体形状,并留有鼻孔,鼻子部位应该是平面的玉面罩向玉衣头罩最早过渡。

总体来说,江苏地区出土的汉代玉面罩主要集中在徐州地区,主要出土于楚国高级贵族墓葬中,面罩材质的差异体现墓葬等级。江苏地区出土玉面罩的年代主要在西汉早期和早期偏晚,到了中期以后玉面罩逐渐衰落,在高等级墓葬中玉面罩逐渐被玉衣替代。

2 西汉中晚期连云港、扬州地区出土的漆面罩

《汉书·霍光金日磾传》服虔注曰:“东园处此器,形如方漆桶,开一面,漆画之,以镜置其中,以悬尸上,大敛并盖之。”⑳目前考古发现的漆面罩外形好似一件倒置的方桶,由左右侧板、顶板和面板五部分组合而成,盝顶式面板前伸,顶板有一小孔,两侧板上有马蹄形缺口。此外,有的漆面罩上会施以彩绘,并在上面镶嵌玉片、玻璃片、陶片和铜镜等,漆面罩多与漆枕配套使用。部分学者对漆面罩的源流进行了探讨和梳理,认为漆面罩就是汉代东园属所制作的“温明”。㉑

江苏省出土的漆面罩主要位于扬州和连云港地区,如表2所示。

表2 江苏地区出土的汉代漆面罩统计表

(续表)

江苏地区出土的漆面罩有以下特征:

第一,漆面罩的流行时间主要是西汉中晚期至东汉早期,出土的区域为扬州、连云港、宿迁和淮安等主要受楚文化影响的南方文化圈。这些地区的面罩形制大致相同,但在装饰上有一定的差别。扬州地区出土的漆面罩多髹漆,部分施以彩绘,并嵌有鎏金铜饰和铜镜。而连云港地区出土的漆面罩嵌有玉片、琉璃片和陶片作为装饰。例如,扬州邗江姚庄101汉墓出土的1件女性粉彩面罩,盝顶,正中镂雕蟠龙,四角饰柿蒂形夔金铜饰,角上钉铜泡钉,延伸部分镂雕一只孔雀。木胎先涂一层灰粉彩地,然后用黑彩和红彩绘蟠龙云气纹饰。㊳连云港东海县尹湾汉墓M6出土的1件男性面罩,盝顶,罩内上面正中玉璧1件,下面正中嵌琉璃璧1件,面罩内外嵌有长方形、猫耳形、环形等不同形状的琉璃片,部分琉璃片上有内凹的纹饰,并填以金箔。

第二,漆面罩出土的墓葬形制主要为木椁墓,男女墓葬中均有出土,使用似乎并没有性别的差异。出土的素面罩相对较多,部分女性墓葬用的漆面罩施以彩绘,并用鎏金铜饰进行装饰;男性墓葬多素面,部分也使用鎏金铜饰和玉片、玻璃片及陶片等进行装饰。例如,扬州邗江姚庄101汉墓,女性,1件粉彩面罩,上嵌有柿蒂纹鎏金铜饰;扬州东风砖瓦厂M3,女性,1件彩绘漆面罩,面罩上嵌鎏金铜扣等。扬州东风砖瓦厂M6和M9,男性,各有1件髹漆素面罩;扬州七里甸汉代木椁墓,男性,1件髹漆素面罩等。

第三,漆面罩多出土于中小型的墓葬中,与漆面罩配套使用的有漆枕、木眼障、木握、琉璃塞和石琀(玻璃琀)等。例如,邗江姚庄101汉墓的墓主身份为广陵国的中级武官,出土的漆面罩与之配套使用的有粉彩木枕1件、木眼障2件、木鼻塞2件;扬州平山养殖场M6的墓主身份为士大夫,出土的漆面罩配套使用的有髹漆木枕1件、木握2件等。

根据目前的考古发现,扬州地区出土了数量众多的漆面罩以及其他漆器,这和扬州的自然环境与人文环境有很大关系。扬州地区气候温暖湿润,地处江淮交通要道,接近漆树种植区,加上便利的运输,为漆器的生产提供了条件。此外,扬州地区为东南重镇,屡次作为刘氏封国,其中广陵国文化氛围浓厚,如江都王董仲舒奠定了儒学的地位,淮南王带门客著录的《淮南子》有重要的学术价值等。优越的自然环境和人文环境间接地推动了手工业的发展,手工业的发展也推动了这一地区的经济发展,经济的发展体现在厚葬之风盛行下的大量漆器随葬品的使用,其中以漆面罩为中心的中下阶层使用的丧葬组合是扬州独特的自然和人文特征的重要体现,具有独特的地域特色。

3 西汉晚期扬州地区出土的纱面罩

由于质地的原因,纱质的面罩很难保存。在周代楚文化圈如江陵马山一号楚墓就有绢质覆面的出土,这一传统在西汉时期仍然存在,如湖南的马王堆一号汉墓也出土了两件丝织覆面。除此之外,受楚文化影响的扬州地区也出土了纱面罩,如仪征胥浦101号汉墓的墓葬年代为西汉晚期,墓主身份为小地主,墓葬形式为夫妻合葬土坑木椁墓,这件纱面罩在出土时已经破碎,纱罩为圆形,由两层翼纱用漆粘连定形,再用竹片作边框相夹,这是借用了夹纻胎㊴的漆器制作方法。这一地区出土的纱面罩数量较少,期待后世考古资料的出土来还原纱面罩的丧葬礼俗的面目。纱(布)面罩的使用历史很悠久,至今仍在丧葬习俗中使用。

4 结语

西汉早期玉面罩出土于高等级墓葬中,主要集中出土于徐州地区。西汉早期偏晚玉衣逐渐取代玉面罩形成新的丧葬用玉组合形式,这一丧葬用玉组合主要出土于高等级的墓葬中,但是建湖县沿岗地区汉墓为中下层阶级的墓葬也出土了面罩,说明当时使用面罩的制度并不十分严格。从西汉中期开始,漆面罩继承和吸收了玉面罩的形制与作用,在中下层阶级墓葬中形成了以漆面罩为中心的丧葬组合。除此之外,在中下层阶级墓葬中也使用纱面罩用于丧葬礼制中,纱面罩的制作借鉴了夹纻胎的漆器制作工艺。在西汉中期以后,漆面罩和纱面罩成了中下层阶级在丧葬礼制中使用面罩的一个补充形式。东汉时期丧葬制度在西汉的基础上继承并有所发展,东汉早期江苏地区出土的漆面罩虽然很少,但是漆面罩和纱面罩作为以玉衣为中心的丧葬组合的补充形式很可能仍在中下层阶级墓葬中使用,这有赖于以后的考古发掘的证实和完善。

面罩的使用最早可以追溯到新石器时代,江苏地区的大汶口文化和马家浜文化使用红陶钵为覆面的最早起源对后来的覆面葬俗产生了深远的影响。㊵丁义珍和刘凤桂认为陶钵覆面的葬俗起源于今江苏省连云港,其族属东夷中的“郁夷”部落。㊶江苏省境内在良渚文化时期瑶山墓地M10和江苏邳县大墩子遗址墓葬出土了“玉石掩面”,春秋时期苏州大真山墓出土了由虎形饰、玉瑗和拱形罩等组成的玉掩面。到了汉代,江苏地区出土了流行于徐州地区的玉面罩、扬州和连云港地区的漆面罩和扬州地区的纱面罩。玉面罩和漆面罩与纱面罩有着相同的作用,都用于覆盖死者的面部。玉面罩的头部放有玉璧,而漆面罩的头顶也放有玉璧、玻璃璧和铜镜等,这些面罩的玉璧有相似的作用,都为死者的灵魂提供升天的通道。在原始的灵魂观念里,人们认为人的灵魂以尸体为依托,人在去世之后灵魂依然存在,人的头部为人体最重要的器官,人的灵魂就居于人的头部。人在去世之后,由生入死,面罩的使用是生与死的分界线,灵魂进入另外一个世界,防止灵魂在生人的世界作祟。因此,玉面罩是为了保存尸体不腐、灵魂得以延续,纱面罩也用于隔绝生死,漆面罩头部留有的小孔为了方便墓主灵魂出入,漆面罩上彩绘的龙凤和羽人等图案起着引导灵魂升天的媒介作用。

注释

①张明华.良渚文化玉掩面试探[J].考古,1997(3):68-69.

②湖北省荆州博物馆.湖北荆州秦家山二号墓清理简报[J].文物,1999(4):18-28.

③南京博物院.江苏灌云县大伊山新石器遗址第一次发掘报告[J].东南文化,1988(2):37-45.

④袁胜文,石文嘉.玉石覆面研究[J].中原文物,2009(3):76-81,108.

⑤李银德,钱国光.试论两汉时期彭城的治玉业[G]//徐州博物馆.徐州博物馆三十年纪念文集.北京:北京燕山出版社,1992:33-42.

⑥徐州博物馆.江苏徐州子房山西汉墓清理简报[G]//文物编辑委员会.文物资料丛刊(4).北京:文物出版社,1981:59-69.

⑦建湖县博物馆.建湖县沿岗地区出土汉墓群[J].东南文化,1996(1):55-63.

⑧中国考古学会.中国考古学年鉴:1997[M].北京:文物出版社,1999:193-194.

⑨⑩徐州博物馆.江苏徐州市白云山汉墓的发掘[J].考古,2019(6):35-50.

⑪中国考古学会.徐州市天齐山汉墓群[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:2002.北京:文物出版社,2003:193-194.

⑫徐州博物馆.江苏徐州小长山汉墓M4发掘简报[J].中原文物,2010(6):4-9.

⑬徐州博物馆.徐州后楼山西汉墓发掘报告[J].文物,1993(4):29-45.

⑭⑯徐州博物馆.徐州后楼山汉墓群[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1997[M].北京:文物出版社,1999:134.

⑮龚良,孟强,耿建军.徐州地区的汉代玉衣及相关问题[J].东南文化,1996(1):26-32.

⑰徐州博物馆.江苏徐州市米山汉墓[J].考古,1996(4):36-44.

⑱徐州博物馆.江苏徐州苏山头汉墓发掘简报[J].文物,2013(5):29-46.

⑲中国考古学会.徐州奎山西汉墓[G]//中国考古学会.中国考古学年鉴:2006.北京:文物出版,2007:191.

⑳班固.汉书:卷68:霍光金日磾传[M].颜师古,注.上海:中华书局,1962:2949.

㉑高伟,高海燕.汉代漆面罩探源[J].东南文化,1997(4):37-41.

㉒㉖连云港市博物馆.江苏东海县尹湾汉墓群发掘简报[J].文物,1996(8):4-25.

㉓连云港市博物馆.连云港地区的几座汉墓及零星出土的汉代木俑[J].文物,1990(4):80-93.

㉔安徽省文物考古研究所,天长县文物管理所.安徽天长县三角圩战国西汉墓出土文物[J].文物,1993(9):1-31.

㉕秦宗林,魏旭.江苏宿扬高速公路发现汉墓群[N].中国文物报,2016-06-03(008).

㉗淮阴市博物馆.泗阳贾家墩一号墓清理报告[J].东南文化,1988(1):59-67.

㉘中国考古学会.盱眙县小云山汉墓群[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1997[M].北京:文物出版社,1999:137.

㉙㉚扬州博物馆.扬州平山养殖场汉墓清理简报[J].文物,1987(1):26-36.

㉛扬州博物馆.扬州市郊发现两座新莽时期墓[J].考古,1986(11):987-993.

㉜㊳扬州博物馆.江苏邗江姚庄101号西汉墓[J].文物,1988(2):19-43.

㉝㉞㉟扬州博物馆.扬州东风砖瓦厂汉代木椁墓群[J].考古,1980(5):417-425.

㊱扬州博物馆.扬州东风砖瓦厂八、九号汉墓清理简报[J].考古,1982(3):236-242.

㊲南京博物院,扬州市博物馆.江苏扬州七里甸汉代木槨墓[J].考古,1962(8):400-403.

㊴夹纻胎:麻木糊漆做成的漆器胎骨。

㊵赵玉春.先秦时期覆面研究[D].石家庄:河北师范大学,2017.

㊶丁义珍,刘凤桂.江苏沿海原始墓地红陶钵盖头葬俗初探:兼谈头向朝东的仰身直肢葬的含义[J].东南文化,1988(2):74.