青年编辑的编辑力成长

文︱薛志丹

“师父领进门,修行在个人”。

几乎每一个刚步入出版业的年轻人都曾听前辈说过这样一句“老话”:从事编辑工作,没有3 ~5 年,都入不了行。更有甚者,严苛的前辈还曾表达过:“如果一个编辑工作3 ~5 年,入不了行,那一辈子都入不了编辑这个行当。”

入行编辑出版业,3 ~5 年似乎成为基本的工作时间门槛。不禁让人想起美国畅销书作家马尔科姆·格拉德威尔在《异类》中提到的著名的“一万小时定律” 。按照这个定律,5 年有可能成为专家,而在出版行业,5年似乎只是“入行”,刚刚开始而已。按照出版行业编辑平均从业学历硕士研究生计算,25岁毕业,工作5年后,已是而立之年。简单理解为,入行出版业,大概而立之年,才刚刚进入编辑的职业状态。

这个时间门槛能否缩减,是否有“天生的编辑”从业即入行呢?然而,权且不论入行所需的时间长短,有个更值得思考的问题:“入行”出版业,到底什么样的状态算已经入了行?进入出版业职场3 ~5 年的青年编辑,对此会有什么体悟?笔者就入行出版业这个大命题,采访广西师范大学出版社社科分社青年编辑小王,复盘这位从业3 年并在出版社崭露头角的青年编辑的出版从业经历,以具体图书的出版案例展示其职业成长历程,思考编辑力的成长。

青年编辑成长的必经之路:从出版社的“小”字辈做起

小王,90 后,西南政法大学法学硕士毕业,为人诚挚谦虚,逢人相距30 米开外便点头示意,用张国荣般浑厚嗓音问好,深得前辈和同期的认可,出版社人称“小王”。“小王”入社便加入出版社底蕴最深厚的部门之一——社科分社,从事社科学术图书的编辑工作,和众多进入国企出版社的青年编辑“小张”“小李”一样,从“小”字辈做起,但却不拘泥于“小”格局。

小王心明腿勤有想法,入社恰逢社科分社“大学问”品牌——广西师大社继“新民说”之后孵化的又一学术图书品牌成立,受出版社社科图书“人文味”的浸润,入社一年便勇敢尝试将学术图书特装本与集团私域流量运营结合,一举为学术图书融延发展另辟蹊径,取得显著双效。入社第二年便被评为“优秀员工”,2022 年(第三年)继续深耕“文化+科技”的学术图书融延发展项目,成功以项目负责人身份,组织社科分社、印务部、融合发展中心,拿下出版社第二届“创新创业工程”专项资助项目。

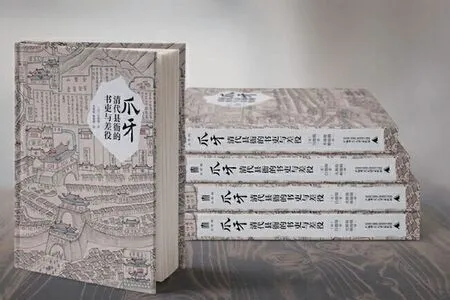

回顾从业三年半的编辑成果,小王已经编辑出版15种图书,其中12 种隶属“大学问”品牌。其中,《爪牙》自2021 年7 月出版,累计重印6 次,印量2.6 万册,成为他目前职业的最高销量纪录,也正是借由这本书,首次尝试打造“《爪牙》渝城图版”书口印刷特装书,一举打开出版局面,成为他口中反复提到的“可以使得上劲”的支点。

继承与发扬:找到“使得上劲”的支点,撬动书系和项目成长

青年编辑的成长往往伴随着不断创新的冲劲,当然,这个冲劲需要在一个包容年轻人试错的环境中才能有机会冲出一片天地。小王特装书的尝试,一开始并不是一个有既定完美方案的项目,而是源自领导的一句询问:“你想不想尝试一些特殊的书籍制作?”虽然深知2020 年初以来,书口刷边、喷绘、毛边等等图书加工新业态已经快将书口设计玩“坏”了,但他还是点头答应了。

《爪牙:清代县衙的书吏与差役》作为“实践社会科学系列”作品之一,践行了黄宗智主编“把文章写在祖国大地上”的理念,是“很接地气的学术书”。基于这样的理念基础,特装书封面和书口设计几易其稿,书口的设计更是经历了临门一脚的推倒重来。原计划采用“喷金+图案”的设计,先后经历5 次打样,花费较高打样制版费,已经在出版社私域团购群预售订购。然而,临门一脚的最后打样仍然宣告失败,烫金效果无法长久保持,又不能昧着良心以“有保质期”的效果敷衍读者。历时两个月的试错,加上预售订单的高压催促,身心俱疲之下本想放弃书口方案,仅以布面特装面世。然而,持续关注行业技术创新前沿案例,一本六面无缝衔接印刷的书给了小王破局的灵感,采用书口与封图案衔接的设计,《渝城图》的建筑群、河道一直从封一蜿蜒至书口,又与封底相接,好像立体版的《渝城图》。第一次特装本尝试,预售500 份。联合市场部、融合发展中心,用特装书引爆私域运营,这个点仿佛一个“撬开地球的支点”,也是他自己口中的“可以使得上劲”的点,他做书的格局豁然开朗。

后续的学术特装书不断刷新销售纪录,《现代中国的形成》布面刷边版本1000 册3 分钟售罄,布面毛边本版仅7 秒抢光;《亡明讲史》布面刷边本,72 小时限时征订3560 册;而最近一本《结社的艺术》布面雕刻本,仅用10 分钟3000 册售罄。特装书之路的探索,除了带来了个人编辑力的极速提升,更为整个“大学问”品牌开启了破局崛起之路。

相稿与定位:对品牌和系列建构认知后才能“相”对位

复旦大学出版社前总编辑高若海在《编辑力十讲:与青年编辑朋友聊做书》中把“相稿”与“书稿定位”放在首两位讲,强调编辑要培养慧眼,“相作者,相书稿,相市场,书稿取舍靠的是这三相,书稿定位,靠的也是这三相”。而对于一个青年编辑,这本书之于出版社,之于市场,之于已有规划,之于书稿本身,应该如何定位,作为编辑的基本功,可深可浅,随着编辑自己的职业视野也有不断变化。

此外,相稿与定位还考验着编辑对于稿件本身的拿捏处理。“大学问”以“始于问而终于明”为理念,以“守望学术的视界”为宗旨,倡导以问题意识为核心,弘扬学术情怀、人文精神和探究意识,展现学术的时代性、思想性和思辨色彩。而基于出版社“学术出版专业化”和“学术普及市场化”的要求,也曾面对学术浓度是否过高要“降维”处理的疑惑。编辑小王和“大学问”团队用事实回答了这样的质疑:读者市场细分得越来越精准,图书品牌度与相应分众读者的阅读兴趣、审美只要在一个点上,这个事情就能做得下去。专业学术书的底线是学术,“守望”的是“学术的视界”和底线,而作者叙述方式和图书包装形质、营销方式是市场化的、人性化的。

曾执掌西蒙与舒斯特出版公司的舒斯特在《给有志于编辑工作者的一封公开信》中提到:必须完全抛掉或者忽视所谓“阅读大众”这种过度简单化的说法,不同的书籍会吸引不同的读者,没有所谓“一群”阅读大众这回事。这与他们的回答,不谋而合。

编辑在书之外:距离“入行”还差一个关键点

作为入社3 年的编辑,被问及是否觉得自己已经入了出版行业时,他的回答是:距离入行,还差一个很关键的因素——策划力。而关于编辑的策划力,日本讲谈社总编辑鹫尾贤也在《编辑力:从创意、策划到人际关系》中把策划力看作编辑力的核心。

从2019 年加入社科分社“大学问”品牌,从事12本大学问的系列图书出版,前期出版的图书主要在分社社长策划之下不断实践。而关于自己未来的书,小王也因成功推出以重庆摄影作品为书籍封面的《继往以为序章》,逐渐与该“雅理中国”系列主编田雷磨合梳理出一套属于他的出版策划思路。重庆被称为西南地区“法学重镇”,又和田雷教授的求学、工作经历息息相关。此外,重庆的建筑似迷宫,蜿蜒错落中暗藏出口,与《继往以为序章》所表达的每一次宪法的探索都像是在为中国寻找出口这样的理念形成共鸣。基于自身摄影的爱好和摄影资源的积累,未来“雅理中国”系列会以中国大地摄影作品为封面设计表达图书的理念。

对于一名在出版行业里刚刚摸爬滚打3 年的青年编辑,他需要尽快做到对内传承,对外延伸。在广西师范大学出版社社科领域,已有前人开路,留下弥足珍贵的家业,继承是职责所在,创新是必经之路。在新业态快速更迭的时代,出版社编辑力的薪火相传,显然是各大出版社都面对的大命题,而大命题下“小王”的自我探寻和自我成长,却是“师父领进门,修行在个人”。■