爱看“字”的人

文|德庆央珍 乔 丽

看来,他是真离不开 “看字”了,就祝这位书的“警察”,在与写词典的“特别厉害”的作者们的“交锋”中,获得更多的快乐。

《习近平谈治国理政》第二卷民族文字(蒙藏维哈朝)版审定人员留影,左二为达多

2022 年6 月,一个因疫情管控、鼓励居家上班的周一下午,办公楼虽说不上空荡,但多少有些冷清。我如约来到达多办公室,门敞着,他正背窗坐在桌前,被半个屋子的书围着:靠墙的书柜里、写字台和边柜上,触手可及的地方,都是书。和着午后阳光,新书的油墨味和旧书的苦杏仁味淡淡交杂,还隐约湮出些许藏香灰的气息。“请坐、请坐”,见我进来,他热情地招呼着,用熟悉的安多口音和一如既往的爽朗。我在对面坐下,眼光落在了满桌的铺排:书桌顶边是一大长串词典和各类工具书,铁皮书挡像个教官一样把它们卡在桌子的边缘,仿佛及时制止了一场最外面那本命悬一线的跳崖一般;也有横躺着、摊开着的书和堆叠的稿件,却都井井有条。第一次这样细细打量他的工作细节,倒真令我觉得有点意外——这位藏文室的前任主任,他因着编辑和翻译的工作量之大及质量之好,在文室里有着交口称赞的口碑,因此偶当文室的人提及“我们的工作狂”时,我总会莫名地联想到他被埋在杂乱的稿纸堆里、紧锁眉头飞舞文字的场景,谁知,工作环境却是这般窗明几净、秩序井然。

“嘿,我要说什么呢?”他说,用手抓了抓头,有点腼腆地笑着,“我有时候这样开玩笑:我们编辑干着干着干烦了,就说‘我们这是造了什么孽啊,这辈子要干编辑这个活儿,天天看字!’——也不说看稿子,也不说读书、读文章什么的,就说‘天天看字’,这什么时候能看完呢?编辑干了这么多年,我有时候还是发这样的牢骚,也算是一种自嘲:‘看字’。但真正来说的话,编辑工作还是乐在其中的,它有它里面的一个乐趣。”

漫漫编辑路——从《汉藏对照词典》做起

德庆央珍:您是如何成为一名编辑的?

达多:上大学的时候,我对出版社是个什么情况、怎么做事,都不知道。我们有几个关系比较好的中央民院的同学,都是从乡下来的,快毕业时,我们就筹划都留在北京。那时候我想,搞研究比较枯燥,当老师可能也比较枯燥,虽然对出版不了解,但想象中它可能轻松一点或者多样化一点,还可以看各种各样的书,就想着“我要去出版社”。就这样,我们五六个朋友就留下来了,那是1986 年。

我是民语系藏文专业的,和张运珍(现任民族出版社副总编辑)一起被分配到了民族出版社的藏文室。后来发现,我社还分配来了10 多位那一届中央民院其他专业的校友,到如今都已临近退休。

德庆央珍:刚参加工作时,文室都让您做什么呢?

60卷本《藏医药大典》荣获“第三届中国出版政府奖”图书奖

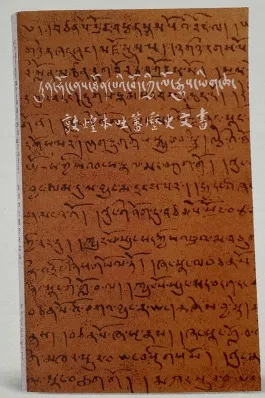

达多:开始工作的时候,藏文室刚好有这个项目(指桌面摆放的《汉藏对照词典》,1991 年出版,获第六届中国图书奖一等奖、首届中国民族图书奖二等奖,收词8 万余条,以现代汉语为主)。我记得很清楚,他们(指项目组成员)刚从云南回来,带了很多装卡片的纸箱子,大约这么大小(用手比画大小,约60cm×30cm×15cm),一大堆,拿过来放到4 楼高炳辰老师那儿。

那时候编词典都要制作卡片,一个词条对应一张卡片,那些箱子就是装卡片的,那为什么从云南转过来呢?因为这不是一个出版社的项目,而是涉藏省区6 家出版社(指民族出版社、西藏人民出版社、青海人民出版社、四川民族出版社、甘肃民族出版社和云南民族出版社)合作的项目,所以他们集中到云南去干了一段时间,张运珍我俩在他们回来以后,被分配给项目组的老师们打下手,整理那些卡片、做校对,就这么锻炼我们。工作开始的时候,涉藏省区的专家都集中到了民族出版社,那时候我们社大楼有四层,第四层住着工作组的组长、西藏人民出版社社长赤烈曲扎,现在也去世了。此外还有两个专家,他们住在西藏招待所(今喜马拉雅宾馆);青海来的是青海人民出版社社长智华、一个助手,还有索南(后任青海人民出版社社长、总编辑)3 个人。

这本词典我是跟着做的。做词典的过程中他们还向翻译局和广播电台征求意见,并让我们整理谈话,征求完意见继续做。我们就跟着他们学,他们安排什么就干什么。

词条收集上来以后的整理、编纂工作干了一年多,专家们就住在北京。我跟着高炳辰老师干了好长时间,他是这本辞书的责任编辑之一。这本词典前前后后可能搞了5 年。但最后出版的时候,大家意见又不一致了。他们出差到西宁去开会的时候把我也带去了。我们这儿的孔宪岳,还有青海人民出版社的社长智华来了。西藏的赤烈曲扎老师没来成。他们意见不一,说书稿还不成熟,还不能出版,需要再做一次。那次会议,其他相关出版社也都来了,不过以青海和我们为主,认为词典工作已经告一段落,应该把它出版出来,不能再等了,否则不知道会拖到什么时候。我记得很清楚,在那个会议上赤烈曲扎老师派了一个副手、他的一个副社长过来,但副社长又决定不了,需要不断地给他打电话汇报,最后就以表决的方式做了决定,最终以民族出版社和青海人民出版社为主,把出版事宜定了下来。

现在想起来,这本大词典的出版还是起了很多作用。《汉藏对照词典》经过时间的考验,是大家都公认的翻译(汉翻藏)特别是时政类的权威词典,对藏文名词术语的统一起了很大作用。但由于它是20 世纪80 年代末90 年代初整理的,因此还是有些局限性,比如收词量、词汇量跟不上时代了,很多新词术语出来以后,它就有点落后了。因此,现在这本词典正在修订出版过程中,赤烈曲扎先生做的修订,增加了3000 多个词汇。不过这一次是民族出版社的单独行为,以前都是5 个涉藏省区协同做的。

我记得这本词典的选题报告是孔宪岳做的,就是现在所说的“策划”。那时候的优势是,选题报告批下来以后,可以召集全国的力量一起做。我们刚来,就有幸参加了这样的项目。

德庆央珍:您觉得编辑最难的是什么?

达多:从现实的工作经历来看,我觉得驾驭不同学科的专业能力方面是最难的。因为我们是一个综合性出版社,什么选题都要接手,比如数理化教材要做,没有这方面的专业知识,怎么弄呢?藏医的专业性也很强,它除了古籍以外,藏医学院的本科、研究生教材,我们都要出。藏文出版行业没有专业出版社,比如少儿出版社、医学出版社之类的,无法做到专业分工,所以我们就需要学习,知识结构需要补充、要学的地方就多了去了,这就是困难。我们就只能费工夫,跟作者一起打磨,很多时候编稿子必须把作者拉进来才能完成,这也是藏文室的困难。藏文室的编辑大部分是学人文社科的,有学历史的、翻译的,人才专业结构比较单一,但需要出的书涉及各个学科,因此专业难度比较大。

汉族藏文出版家高炳辰先生

编辑是个特别苦的活儿,但特别有意思

德庆央珍:您觉得民文室的编辑需要具备什么基本功?

达多:作为民文室的编辑,翻译是我们的基本功。翻译是怎么练的呢?刚开始来的时候,我们年轻人有一个赚“小外快”的册子,叫《知识火花》,可以说是一种以书代刊的小杂志,类似《读者文摘》一样,很有名。我来的时候普日科是责任编辑,他会从各类书报刊上摘选些文稿,分发给我们年轻人翻译,其实文室的目的是在锻炼我们的翻译能力,题材不限,包括科普、文学、历史、人文等,只要觉得好、有意思,就往里放,社里给我们开点稿费。只要你愿意,可以多领一些稿子去翻译,稿费虽然只有几元钱,但年轻人有点小外快,挺好的。发行走得也很好。《知识火花》是谁策划的,我不知道,反正我来的时候就有,而且只有藏文室做,其他文室没有的。一年出大概4 本,我记得一共出了70 多集。这套书在读者界影响很大,很久很久以后我们去地方上出差,还有很多人会问“为什么没有了”,说“我们一直还等着呢,这个系列的书对我们影响特别大,刚开始用藏文读科普、知识类文章的时候接触的就是它”,甚至还有读者说是它陪伴自己长大的。后来断了,我想可能跟经营方式变了也有关系。以前社里给钱,翻译费、印刷费这些都由社里补贴,后来变成文室自己承包后,没有专项经费了,也就只能停办了。这书直到20 世纪90 年代都在做,我也参与了很多翻译工作。

我们还要做《民族画报》《人民画报》和《求是》的藏文翻译工作,后来我还当了翻译组组长。《求是》不是我们组做,有专门的老编辑、老同志翻译。我跟着达饶、次仁玉珍这些老同志干了好长时间。那时候是铅字排版,工厂排完版后会给我们一个蓝图,我们在上面改完后要下印刷厂改稿,在工厂盯着他们改,改完当场校对。后来慢慢有了电脑,我们就学藏文输入,藏文室可能是电脑学得最快的一个民文部门。北大方正藏文排版系统出来后,我们又学排版,每个月仍然需要下厂,那个翻译量,多啊。翻译组的人要翻译两个画报,还有《求是》,工作量特别大,真是练功夫。我的翻译能力就是那几年练出来的。在翻译的实际操练中,特别是汉翻藏存在一定比例的涨版问题,但杂志的版式固定在那里,所以还要在文字上做大量的删减工作,特别考验编辑功力和文字功底。就这样练了好几年,所以藏文室我们这拨年轻人没有不会翻译的,什么稿件都能拿得下来,就是练出来的。有些没有参加这项工作的人,现在可能就有点后悔吧,那时候真的练人。所以我们那拨人都是搞翻译出来的。现在的年轻人来的时候,我们也用同样的方法来练他们,画报虽然没有了,但《求是》和一些文件,都让他们翻。训练文字最好的方法就是翻译。光有文字水平没有翻译经验也是瞎掰,它必须积累足够的经验,比如文字的组织能力等。

现在我们的年轻人里面,比如索南和罗绒拉姆他们,也算是翻译专家了,跟民族语文翻译局的专业翻译人员比不相上下。而相对于他们,我们可能还有一些自己的优势,比如他们主要做时政类文稿的翻译工作,但我们要翻译的题材、体裁很丰富,而且又有编辑业务的基础,讲究规范。

德庆央珍:您曾任职于管理岗位,也一直是专职编辑,您最喜欢的还是做编辑吧?

达多:对,是当编辑。管理上比较简单,在文室里,我们摸索出了自己的一套方法,说它是管理办法,也不太准确,但它行之有效。因为文室的同志基本都是从地方上来的,你不能用一个强制性的方式管理,更多的是需要人性化的处理。

我觉得编辑工作特别有意思,你找出一个特别厉害的作者的小问题的时候,哇,特别开心(开心地笑),就跟他交流,不是找碴儿啊,特别好。有的作者我特别喜欢他们,讨论完问题了,吵完架了,最后他表示:你们编辑是这个书的“警察”(哈哈哈)。

德庆央珍:会很得意是吧?查到错了。

达多:对啊,查到错了他不得不承认啊(得意地笑)。编辑工作就是这样,苦中有乐。看稿子时觉得这个表述得不好,我就把它弄得顺顺当当的,再读就很开心。编辑是个特别苦的活儿,但干着干着就觉得有意思,特别有意思。我们有很多书还没出来,现在就是字典跟不上,所以最近文室的这些常规工作完成了以后,我计划用剩下的这些精力,跟江嘎老师做《藏汉大词典》,把它编辑好。

德庆央珍:您工作上有什么遗憾的事情吗?

达多:忙忙叨叨干了快40年了,做了很多书,翻译了很多字,有一件事特别遗憾,就是我在主任岗位没卸任之前,就准备开始转型做藏文数字出版,但在我任上没来得及实现,如果能开个头的话也相当好了。我跟藏大、青海海南的云藏(2013年由青海海南藏族自治州藏文信息技术研究中心负责启动研发的全球首个藏文搜索引擎,2016年在青海共和县正式上线运营,域名为www.yongzin.com),还有一些民间机构都有联系,我们都在铺垫,准备做数字出版。我们跟网易有道词典也进行过合作,我们还需要再完善一下,这个完善要费很大的工夫。

采访至此接近尾声,而他说的这个“遗憾的点”出乎我的意料。在2018—2020 年间,我曾做过一些藏文出版单位有关数字出版的调研,观望者多,积极接受并尝试与市场接轨者少之又少。达多先生对此领域的关注及紧迫感,在藏文出版单位中是不多见的。他说,他没来得及做什么。但事实上在2015 年,他促成了民族出版社与国内用户量最大的有道词典的合作,在线上推出《汉藏对照词典》汉藏双语实时互译服务,获得了极为广泛的好评。众所周知,目前的藏文在线词典,有极大部分存在版权问题,正版辞书的上线,既有出版单位数字开发能力的条件限制,也有出版单位对技术外包导致内容失控的忧虑造成的合作无门,因此,由出版单位与市场化公司合作,促成了珍贵辞书的资源上线,实为难得。一部辞书的编纂,需要花费十几年甚至几十年的时间,是几代人的心血相续,同时它也可能是一家出版机构最主要的盈利产品,民族出版社将《汉藏对照词典》这一目前国内最权威、最专业、影响力极大的汉藏互译的工具书之一,在其纸质版在边远地区市场需求远远大于供应的状况下,为了满足广大读者的应用需求,提供在线服务。这不仅体现了其对数字出版的积极接纳,更体现了一个出版人的使命感,即以传播知识、服务读者为首任。

当我问及有关辞书网络盗版现象时,他说,藏文出版本就不易,因此在对藏文工具书的各类线上共享问题上自己持开放态度,并说:“只有先把词典编好,做成权威产品,才能靠这个挣钱。”——这的确很“达多”,心胸一直这样宽广:包容大于批评,理解大于指责;以图书的硬质量说话,也将读者需求置于首位。他是藏文出版承前启后的一代中一位令人尊敬的实干家,见识及濡染了老一辈的学养和精神,近40 年的岁月里输出了大量的优质精神产品,包括编辑、策划以及翻译作品;又在出版产业技术革新之时恰是站在船头的 望人,清晰地看到了未来的趋势,并不断鼓励新一代:你们要往这个方向努力啊!

他说,他今后的重点就是做词典了。看来,他是真离不开 “看字”了,就祝这位书的“警察”,在与写词典的“特别厉害”的作者们的“交锋”中,获得更多的快乐。■