桂林“山水文化”地理研学旅行课程设计*

李平卫,张 琳,谭新秀

(广西师范大学环境与资源学院,广西 桂林 541004)

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确要“继承和弘扬中华优秀传统文化,发展社会主义先进文化,使学生坚定中国特色社会主义文化自信”。[1]中国山水千姿百态,山水文化是人类认识自然、改造自然的产物。研学旅行作为一项校外教育活动,集研究性学习与旅行体验为一体,具有自主性、综合性、实践性、探究性等特征[2]。地理研学旅行课程设计有助于学生在真实情境中观察地理事物、感悟山水文化,有利于传承和弘扬山水文化。

一、桂林“山水文化”概述

1.桂林“山水文化”的内涵

山水文化是一种以山水为载体或表现对象的文化,不仅包括蕴涵在山水中的文化沉淀,还包括由此引发的文化现象。从哲学的角度理解,山水文化就是人化的山水,是人对象化的结晶……使山水人情化,并产生的文化现象[3]。广义的山水文化是指人类在对自然山水认识、开发、利用和保护的过程中创造的一切文化,即以自然山水为物质载体、观照对象或活动空间而产生的各种文化形态与文化现象的总和。狭义的山水文化是指人们以自然山水为观照对象和基本素材而创造出来的精神财富[4]。桂林山水因其特有的地貌而具有明显的地域性特征,自然山水与人文建筑完美结合,使整个桂林形成了“千峰环立、一水抱城”的和谐格局,经过一代代的传承与创造,桂林山水与诗歌、建筑、园林与艺术不断融合,使桂林独特的山水文化内涵不断丰富与创新。

2.桂林“山水文化”的特征

桂林历史悠久,拥有丰富的文化物质资源,包括奇山异水、溶洞奇观与文化遗址等,具有分布范围广、种类多等特点,是中国山水文化的典型代表之一。桂林挺拔的峰林、婉转的河流、独具特色的溶洞以及文人墨客留下的诗词、曲赋、书法、石刻和碑帖等都赋予了桂林更加浓厚的山水文化色彩,再加上桂林文化底蕴浓厚,自然景观与人文景观内涵丰富,人与自然和谐共处的地域格局使其山水景观极具观赏价值,在中国山水文化中具有重要地位。

3.桂林“山水文化”的价值

山水文化已成为大众物质和精神生活的一部分。将其作为弘扬中华文化的重要载体,应立足于当前的现实需求,从新时代的高度去开拓和研究山水文化的深广价值。桂林山水本来是大自然鬼斧神工所创造的自然美,然而历代工匠和文人墨客在此基础上增添了人工雕琢的痕迹,使桂林山水在自然的秀美中,多了几分古雅的审美境界和历史的人文韵味。总之,桂林山水既是美丽自然风光与人文精神的集中体现,也是中国传统哲学理念和自然山水美学内涵的绝佳体现,具有深厚的历史文化意蕴以及独特审美价值的“古雅”境界[5]。

二、桂林“山水文化”研学课程设计背景

研学旅行继承和发展了中国传统游学,已成为素质教育的新内容和新方式,引发全国各地都将研学旅行作为推进素质教育的一种重要方式。近些年来,许多学者依托不同区域研学资源设计开发了各式各样的研学课程,积累了丰富的经验,也促使研学课程设计趋于成熟。在众多基于地方文化的研学旅行课程中,黄亚星等以徐州汉文化为例,对汉文化地理研学课程的编制进行了探索[6];马蕾等采用PBL模型,设计了以“天山脚下的纪念”为主题的高中学段研学旅行实践活动,并进行了反思[7];吴金雨等选择女书文化区作为研学空间,从人地协调观素养培养出发,对特色文化区的研学旅行课程开发模式进行了探索[8]。这些有代表性的文献为丰富区域研学课程内容和促进地方研学课程设计提供了重要参考价值。

本文基于桂林独特的山水文化资源,依托桂林的“桂海碑林”“两江四湖”“印象·刘三姐”三大山水文化研学地,从地理学科视角进行桂林山水文化研学课程设计,以期为桂林山水文化研学课程的开发提供借鉴与参考,同时帮助学生树立文化自豪感和家国情怀。

三、桂林“山水文化”研学课程内容设计

桂林的山水文化受到中原文化的影响,且融合了南粤、百越等文化以及西南各少数民族文化,包括山文化、水文化与建筑文化等,但以“桂海碑林”为代表的摩崖石刻和山水诗文化是桂林山水文化的典型体现。桂海碑林由龙隐洞、龙隐岩两处220余方石刻组成,内容以题名、题记、题诗与题榜为体裁,皆为古代文人士大夫对桂林山水文化的体悟。游览山水,摩崖刻石,既是古人认识自然的过程,也是古人记录感受自然、提升心灵的经历。而“两江四湖”“印象·刘三姐”则是通过天人和谐与人文重建来阐释、表现桂林的山水文化。因此,本文从桂林古今地理位置的重要性、“两江四湖”体现的桂林区域特色、桂林山水文化的发展与桂林地理环境的关系等方面展开研究。

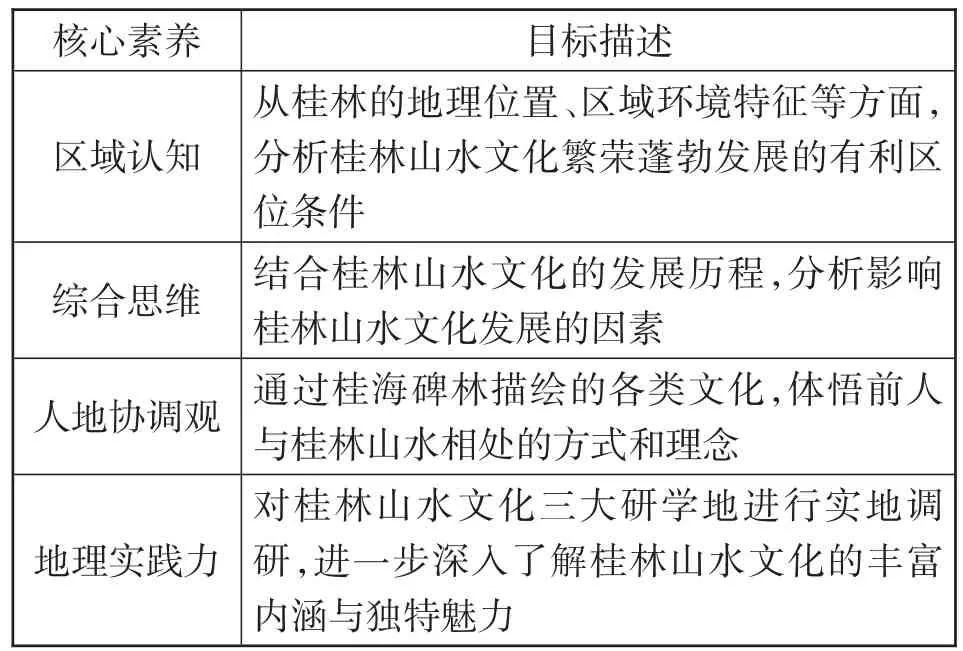

1.课程目标

依据四大地理核心素养制定桂林山水文化研学的课程目标,具体如表1所示。

表1 桂林山水文化地理研学课程目标

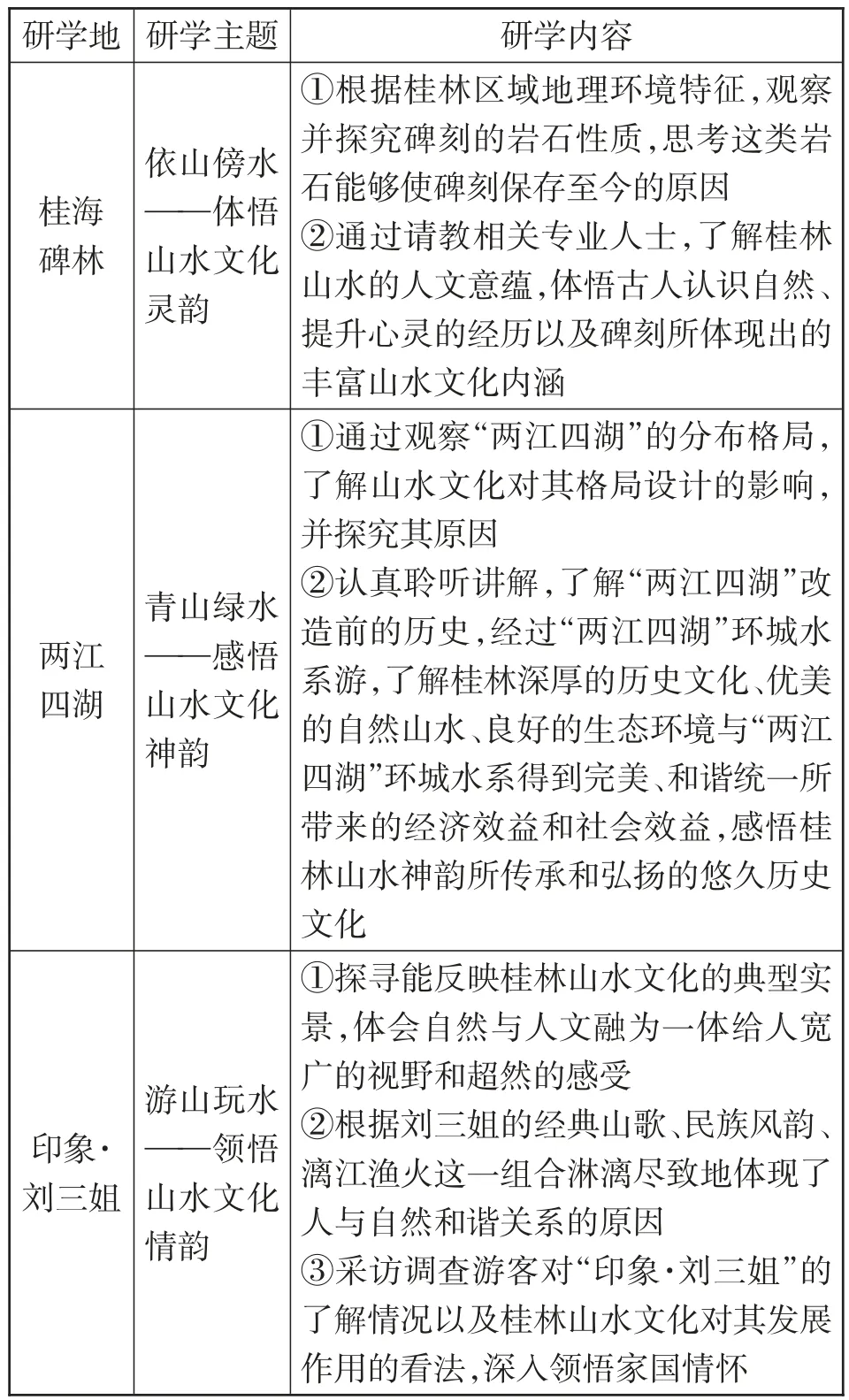

2.课程内容

依托桂林三个研学地的山水文化资源,设计研学主题和具体内容。桂林的山水文化以“桂海碑林”的摩崖石刻和山水诗词为代表,内容丰富,涉及政治、军事、经济等方面。充分体现了历代名士在桂林歌咏山水、抒发襟怀的情景,展示了一幅绚丽多彩的历史画卷,是一部内容丰富的石刻史书,使得桂林的历史和文化信息得以长久留存,各类书画以及造像艺术得以广泛传播。“两江四湖”工程实现了漓江、桃花江、榕湖、杉湖、桂湖、木龙湖的贯通,从根本上改善了桂林市的生态环境,传承、弘扬了桂林悠久的历史文化,使桂林中心城区优美的自然山水与深厚的历史文化积淀交相辉映,对研究桂林市区域自然和人文环境的演变具有重要意义。“印象·刘三姐”是中国·漓江山水剧场的核心工程。以自然造化为实景舞台,放眼望去,漓江的水和桂林的山共同化为中心舞台,将刘三姐的经典山歌与民族风韵、漓江渔火等民族特色创新地融入山水,还原于自然,淋漓尽致地体现了人与自然的和谐关系,有利于提升学生的乡土情怀和文化自信。表2为桂林山水文化地理研学课程的内容设计。

表2 桂林“山水文化”地理研学课程内容设计

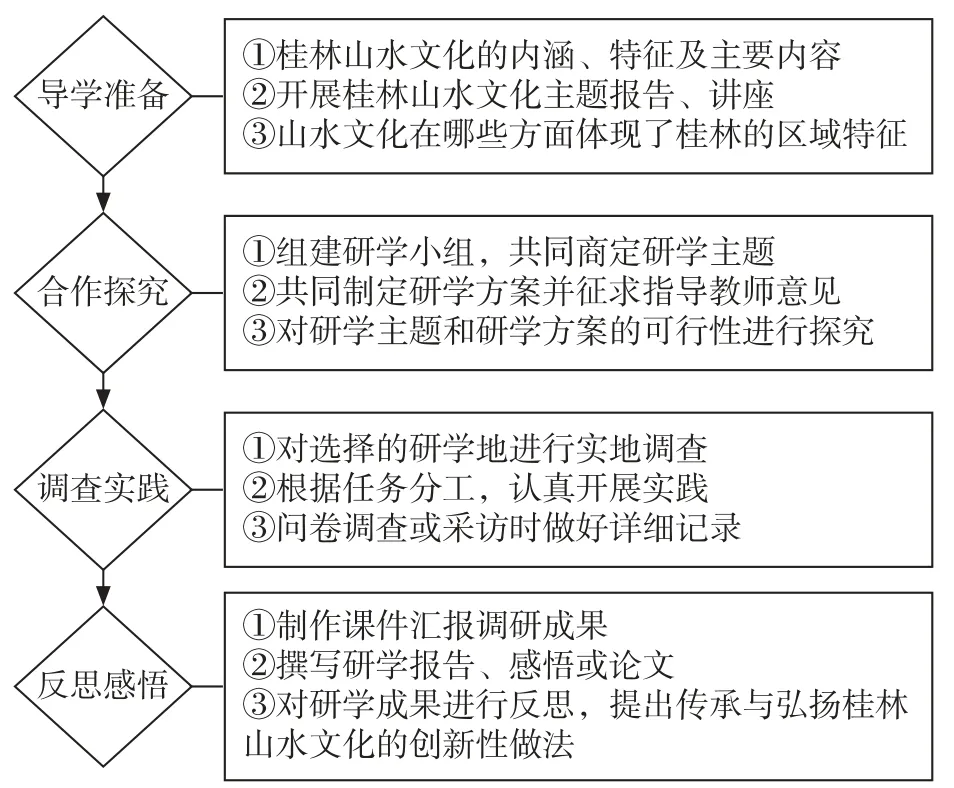

3.实施方案

桂林山水文化地理研学课程的实施遵循以下四个步骤,具体如图1所示。

图1 桂林“山水文化”地理研学课程实施步骤

(1)导学准备

导学准备为桂林山水文化研学的开展奠定基础。通过开展主题报告或讲座,引导学生掌握山水文化的内涵、特征及价值,了解山水文化所体现的桂林区域特征,激发学生学习地理的兴趣和探究家乡文化的情感,引导学生在已有的学科知识基础上进一步深化对山水文化的认知。

(2)合作探究

学生自主组建研学小组,推选出研学组长,各小组共同商定研学主题,根据研学主题讨论制定研学方案,指导教师对研学方案提出建设性意见,引导学生对研学方案不断完善,并组织学生对研学主题和研学方案进行全面探究,使研学主题和研学方案更具目的性、合理性和可操作性。

(3)调查实践

为确保调查结果的科学性,各小组首先对选择的研学地进行实地调查,然后根据组员的特长合理分配研学任务,组织各成员积极观察、调研与本组主题相关的研学内容。在开展研学实践过程中,不管是问卷调查还是实地访谈,各组成员一定要及时记录所见、所闻、所感与所疑,及时向相关人员咨询解惑,并如实做好详细记录。

(4)反思感悟

研学结束后,各小组要及时进行反思,整理调研成果,根据研学记录撰写研学报告,将研学感悟写成论文,对于在研学调查实践中发现的问题,解决问题的方式、方法和过程,以及传承与弘扬桂林山水文化的创新性做法等,可制作成研学成果课件进行汇报,汇报结束后,各小组再根据相关建议对研学成果进行完善。

4.课程体验

地理研学是地理“活的教材”,是地理教学领域最丰富、最生动的课堂。通过研学旅行将学生带入山水田野,感受山水文化的“灵韵、神韵、情韵”。在研学旅行过程中,增强学生的探究能力和团队协作意识,提升学生的环境保护责任,使学生形成积极的情感、态度与价值观。例如,带领学生了解“桂海碑林”时,可运用综合思维素养体悟山水文化的灵韵以及古人认识自然、提升心灵的经历和碑刻所体现出的山水文化内涵;带领学生观赏“两江四湖”,感悟山水文化的神韵时,可运用区域认知、综合思维、人地协调观的素养去观察“两江四湖”的格局,了解山水文化对其格局设计的影响,运用地理实践力素养去调查“两江四湖”环城水系带来的经济效益和社会效益;带领学生观看“印象·刘三姐”时,可运用人地协调观和综合思维的素养去领悟山水文化的情韵以及自然与人文融为一体所创造出的天人合一境界,然后去采访调查游客对“印象·刘三姐”的了解和看法,深入领悟家国情怀,并培养地理实践力。在课程体验中结合课程目标,融合课程内容,使学生了解桂林的山水文化以及宣扬山水文化的重要意义,使学生懂得保护环境是每个人的责任,从而激发学生更加深刻的爱国爱家热情。课程目标与课程内容在课程体验中的融合如图2所示。

图2 课程目标与课程内容在课程体验中的融合

5.课程评价

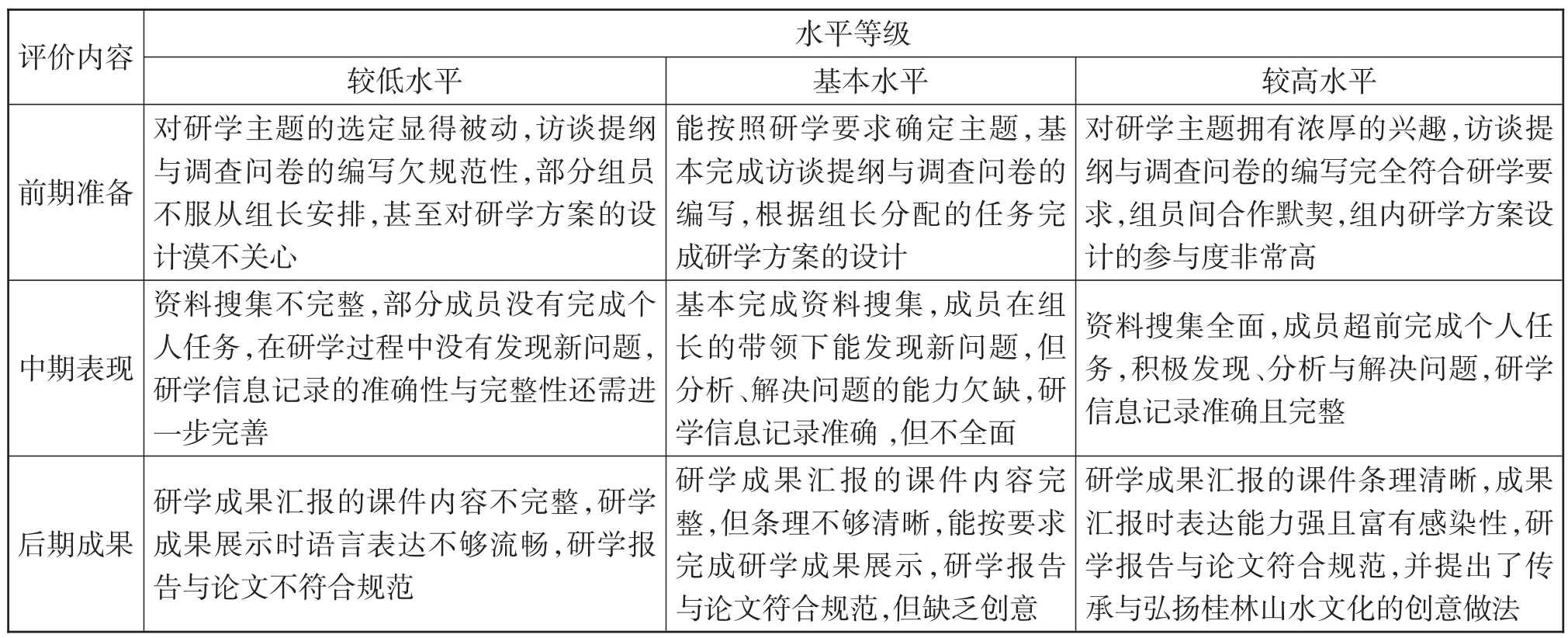

桂林山水文化地理研学课程评价采取过程性评价与表现性评价相结合的方式进行,对学生的研学实践表现、研学实践成果、解决问题能力以及创新性思维进行评价。评价量表(表3)分前期准备、中期表现、后期成果三个阶段体现过程性评价;按研学实践过程中所表现出的地理实践力水平对学生个人的表现进行评价,从而体现表现性评价。多元化的评价指标能够促使评价更客观和公正。

表3 桂林“山水文化”地理研学旅行课程评价量表

四、结语

桂林山水文化地理研学课程的设计是基于实地考察与体验之后,结合笔者对山水文化研学地的感悟,以及多次参与并带领学生进行研学实践活动的经验,对桂林山水文化地理研学课程设计进行初步探究,具有一定的实践基础。桂林山水文化地理研学课程极具地域特色,引导学生认识不同区域的自然和人文环境特点,以及经济和社会发展状况,感受祖国山河的壮美,使学生加深对家乡地域文化的了解,树立家乡文化自信,产生对家乡文化的热爱与自豪感。桂林山水文化研学有助于培养学生的综合思维能力以及实践探究能力,对提升学生的地理核心素养具有重要意义;同时有利于提高桂林山水文化的知名度,促进桂林优秀传统文化的传承与发展。