PBL与GIS深度融合创建高效地理课堂的探究*

鄢银银,孙 群,闫明智

(1.张家港市沙洲中学,江苏 苏州 215000;2.宜兴市第二高级中学,江苏 无锡 214000)

当前,信息科技正飞速发展,信息化浪潮席卷全球,颠覆着各个领域,教育领域也深受影响。从发展时期来看,我国教育信息化已从“1.0版本”迈向“2.0版本”,即从关注教育基础建设、教育设备配套、教育技术应用到关注教学模式变革、教学技术创新、教学技术融合,这推动了整个教育生态的重构。对于地理学科而言,也应站在新时代的历史方位,顺应信息化浪潮,释放信息技术活力,从学科底层逻辑出发探索信息技术支持下高效课堂创建的新模式与新样态。

一、PBL与GIS深度融合的适切性与必要性

Problem-Based Learning简称为PBL,汉译为问题式教学,源自1969年美国医学中的神经学教育领域,是以建构主义学习理论、信息加工理论以及认知心理学为理论基础建立起来的教学模式,在20世纪80年代引入中国[1]。PBL的具体概念在学术界没有统一说法,但笔者的理解更倾向于:PBL是一种以学生为主体,以能引发学生深度思考的真实问题情境为前提,通过设置劣构问题链,以小组协作形式探寻问题解决方案,形成相应学科思维、学科素养、学科价值观的新型教学模式[2]。

GIS即地理信息系统,是Geographical Information System的英文缩写,20世纪50年代出现,60年代被正式提出[3]。主要通过对地理数据的采集、存储、处理、分析、检索解决相关地理问题,因其强大的信息处理能力,被广泛应用于生产生活中的一百多个领域[4]。在教育领域,1992年Robert Tinker首次尝试将GIS与基础教育进行结合[5]。

PBL教学注重学生对真实情境问题的主动协作探究,强调真实情境的创设、劣构问题的设置、小组的协作探究。而GIS作为地理学科核心软件,具有强渲染、可操作以及广交互等特性,可将GIS对真实问题情境动态模拟性能融入PBL情境创设中;将GIS对地理数据的个性化编辑、处理、分析功能融入PBL劣构问题链梯级设置中;将GIS的互动、共享、反馈特质融入PBL活动探究中。由此可见,PBL与GIS有较强的适切性(图1),将两者深度融合形成新的教学模式,是构建高效地理课堂的有效途径。另外,在全球疫情常态化与教育信息2.0的实施与推进过程中,各校基础设施与教师信息化素质在不断提升,将信息技术与新型教学模式深度融合以创建更高效的地理课堂将成为未来发展的必然趋势。

图1 PBL与GIS适切性分析

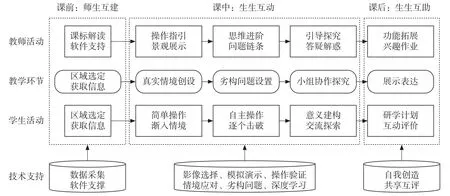

二、PBL与GIS深度融合构建高效地理课堂教学模式及案例设计

基于对PBL与GIS深度融合的适切性与必然性分析,笔者以“地貌的观察”一课为例对此种新型教学模式进行探索(图2)。课例以课程标准为起点,以“奥维互动地图”为技术支撑,在课前准备环节对学情进行详细分析、对探究小组进行科学配置、对研究区域进行量身选取、对教学目标进行分层预设,在课堂生成环节注重真实情境创设、关注劣构问题设置、体现小组协作探究,在课后拓展环节激励学生创造性表达、鼓励软件平台互动评价。

图2 PBL与GIS深度融合教学模式

1.师生互建的课前准备

(1)课标解读、学情分析、教学组织

“地貌观察”一节是旧教材中未出现的内容,对应课标原文为:“通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,说明其景观的主要特点”。课标行为动词是“通过野外观察或运用视频、图像”,故本节内容选用GIS相关软件真实模拟野外环境开展地貌观察活动,行为条件“识别”“描述”在布鲁姆(Bloom)认知领域教育目标分类中属领会层次,彰显了地理实践力培养的重要性。另外,苏州市高中生在疫情网课期间,基本能操作计算机和各类学习软件,具备一定信息技术能力,较为适应新的教学模式。教学组织方面,笔者根据男女均衡、强弱搭配、性格互补的原则搭建了组内合作、组外竞争的“围坐式学习社区”。

(2)区域选定、软件选择、教学目标预设

本课例选择学生家乡的穹窿山作为虚拟野外地貌观察地,结合学生关于“软件使用意向”的问卷调查,最终选用“奥维互动地图”作为操作软件。穹窿山位于江苏苏州西郊吴中区西北部,是苏州的最高峰,也是苏州市唯一的自然保护区,地属北亚热带南缘,山体呈北西走向。

“奥维互动地图”是北京元生华网公司开发并发行于2015年的多功能地图设计软件。该软件集成了多源影像数据,能在3D模式下轻松查看观察区地形地貌,内置点、线、面工具能编辑处理轨迹剖面图和等高线地形图,强大的设计功能可制作路书与好友实时共享,拥有统一的数据库格式实现苹果手机、安卓手机、电脑等主流平台上的完美互通。

基于以上综合分析可将教学目标预设为:①能通过“奥维互动地图”三维场景实时漫游功能从不同尺度辨别地貌类型(区域认知);②能根据“奥维互动地图”中的海拔、坡度、面积、3D景观图等信息描述穹窿山地貌特征(综合思维);③能使用“奥维互动地图”获取穹窿山高程信息制作等高线地形图与地形剖面图(地理实践力);④能综合多源信息分析穹窿山周边地形对其地理要素和人类活动的影响(人地协调观)。

2.生生互动的课堂生成

生成是学生在教师预设的教学任务中,调动自身知识储备积极主动地进行深度思考,进而与同学、教师间发生思维碰撞,衍生新问题的动态过程。PBL与GIS深度融合的课堂主张使用地理信息技术创设真实情境、设置梯级劣构问题、组织小组探究,另外,还鼓励学生以同伴互助的方式操作软件进行创造、表达、呈现,进而突破思维障碍、填充知识框架、达成学习目标。本课例的行为主体为学生,教师在整个生成性探究活动中充当搭建学习支架的角色。教学环节设计的主导思想是借助“奥维互动地图”,在常规教室内完成一次虚拟地理野外考察,融入研学旅行思想意识,促进课堂生成。基于此,笔者将课堂主线环节呈现如表1所示。

表1 PBL与GIS深度融合实施案例

3.生生互助的课后拓展

学习生成的成果需进行一定巩固拓展并予以创造性表达,因此,课后设置情境背景相似、素养水平相同的探究性小组作业尤为重要。在授课结尾处笔者设计了“兴趣地虚拟野外地貌观察”的课后实践活动。要求以共同兴趣地(天山、泰山、庐山、玉龙雪山等任选)为标准划分小组,借助“奥维互动地图”绘制虚拟考察轨迹后进行路线的合理规划并写一份尽可能详细的研学旅行计划书。完成任务后生生与师生间继续使用“奥维互动地图”的好友共享功能进行互动评价。

三、启示与建议

1.注重情境创设的真实性

在PBL教学模式中,营造出一个与学生生活相关并能点燃其探究欲望的各种非预测性的、复杂性的真实问题情境是顺利实施的前提[6]。这要求教师提供经过思考、挖掘、整合、创新的生活化情境,以驱动学生发挥主观能动性完成学习的意义建构,进一步促使学生完成知识的内化迁移,直至解决现实情境中的真实问题。当前,学生的学习活动主要在教室,真实情境的创设存在较大难度,因此,技术类资源实现情境模拟达到近似真实的效果是激活学生思维、提高课堂效率的良策。而GIS软件种类繁多,笔者通过整理比较后推荐5款高效、易学、易操作软件,结合人教版新教材中涉及的重难点知识提出对应实施建议(表2)。此类软件能渲染、模拟真实的地理环境,适用于现象类、原理类、成因类地理知识的讲解,尤其是自然地理部分。

表2 强渲染性软件融入情境创设

2.关注问题设置的劣构性

在PBL教学模式中,强调以问题为中心,该模式中的问题即劣构问题,具有结构不良、解决过程动态、解决途径多样、主观能动性强等特点[7]。这要求教师在教学设计过程中应注重劣构问题的设置,一方面,问题的设置应符合学生个体习惯,满足个性化教学;另一方面,问题的设置应具有一定挑战性且在学生最近发展区内。除此之外,问题的设置应具有一定趣味性和开放性,促使学生组织已有经验进行知识重构,进而形成师生与生生间的思维碰撞,激发深度思考达成问题解决,从而促进学生高阶思维的发展[8]。而在现有的大班制教学中想要做到个性化教学很难,问题的设置往往目标明确,解决过程和途径单一,学生主观能动性很难得到发挥。基于此,本文将GIS融入PBL教学模式中可为学生提供多种图源数据,学生对图源数据的深加工是自由且具差异性的,在操作软件处理地理数据过程中可进行自我解释和内化从而构建个性化的劣构问题图式,通过小组间交流与分享修正已有的图式信息以达到对劣构问题的深层理解,从而获得专属的个性化图式。笔者结合人教版新教材中涉及的重难点知识总结出相应软件功能特性与软件融入建议(表3),此类GIS软件兼备操作性与共享性特点,适用于具有问题逻辑起点的地理大单元教学。

表3 可操作性软件融入劣构问题设置

3.体现小组协作的探究性

在PBL教学模式中,小组协作是核心,协作过程应突出学生主体地位,让每位学生在协作过程中不仅学习到学科知识,更能得到能力与素养的提升[9]。这要求教师在组织教学活动时应注重活动的探究性,支持小组间的积极互动、启发学生有差异的思考、引导学生在元认知基础上提问。然而,在传统课堂环境下存在学习资源有限、学习方式单一、探究活动受时间空间限制、师生与生生间的交流协作缺乏等问题。因此,GIS对PBL的支持主要体现在资源、技术与管理等多个方面,可提供丰富资源增大信息在师生与生生间的传递密度,可激活课堂给予学生操作与展示自己的软件平台,可搭建教师—学生—知识间的隐性桥梁,从而在资源整合、协作互助与创新应用中完成学习任务。而具有上述广交互性的GIS软件应用建议,笔者已结合人教版新教材涉及的重难点知识整理如下(表4),此类软件适用于对地理事物的分布规律、发展变化以及影响因素的探究,尤其是人文地理与区域地理部分。

表4 广交互性软件融入活动探究

四、结语

在教育部推动《教育信息化2.0行动计划》的时代背景下,一线地理教师应抓住契机,进一步提高自身教育信息化水平,为创建技术支撑下的地理高效课堂做准备。另外,疫情常态化现状下,学校大都配置了良好的网络、智慧教室和电脑教室等,这为创新型高中地理课堂顺利实施提供了可能性。本研究作为PBL与GIS深度融合的初步探究,旨在分享PBL与GIS深度融合创建高效地理课堂的方法、途径与实施建议,还存在诸多不足。未来的研究可横向扩大覆盖面,增添更多教学案例,也可纵向使用弗兰德斯互动分析系统等对教学效果进行过程性评价,或结合SOLO分类理论对学生思维结构进行表现性评价,以此探索更高效的地理课堂、构建新时代教育的新模式与新生态[10]。