农业粮食生产中的碳中和与生态修复

周启星,王琦,郑泽其,刘维涛

(南开大学环境科学与工程学院/南开大学碳中和交叉科学中心,环境污染过程与基准教育部重点实验室,天津 300350)

近年来,气候变化特别是全球变暖,已引起各方面广泛关注。碳中和成为了全球组织最重要的举措之一,世界各国不仅在节能减排和工业提效方面有相应要求和政策,而且对农业粮食清洁生产也提出了各种措施和法规。相关资料显示,农田生态系统不仅是重要的生态碳汇[1],而且还是温室气体的重要来源。农田生态系统每年的CO2排放量为15 亿t,占全球排放量的30%[2];CH4的排放源主要是稻田和畜牧业,其排放占全球排放量的15%~30%[3];氮肥是农田生态系统N2O 排放的来源,施肥引起的N2O 排放约占全球土地排放的30%[4]。因此,减少农业温室气体排放,增强农田土壤的固碳能力是实现碳中和的重要途径。在这种意义上,农业粮食生产中的碳中和与农业生态修复就显得极其重要。

1 “农业生命共同体”理念的提出与发展

1.1 “生命共同体”理念的提出

当前我国社会的主要矛盾已转变为人民对日益增长的美好生活需求与不平衡不充分发展之间的矛盾。然而,在人民群众对美好生活的追求过程中,现实的自然环境状况并不能达到实现广大人民群众实现美好生活的心愿。水资源枯竭、林草生境恶化、农田污染和土壤生态环境问题暴露无遗,这些都给经济社会可持续发展以及人体健康埋下了隐患。因此,面对如此严峻的挑战,习近平总书记在十八届三中全会上指出,生态是统一的自然系统,是相互依存、紧密联系的有机链条。山水林田湖草沙是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在林和草,这个生命共同体是人类生存和发展的物质基础[5-6]。2020 年习近平总书记主持召开中共中央政治局会议,审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》时,指出要统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理[7]。习近平总书记站在全国人民甚至全球人类发展的角度,提出了“山水林田湖草沙的生命共同体”的理念,该理念对于正确处理人与生态环境之间日益严峻的矛盾具有指导性的作用,对于自然资源的开发保护与可持续利用以及农业粮食清洁生产具有转折性的意义[6,8]。

1.2 “农业生命共同体”理念的科学内涵

“山水林田湖草沙生命共同体”的理念源自生态文明理论、生态伦理学、环境保护和可持续发展理论,旨在说明生态系统的各要素之间是一个不可分割、有机联系并且相互作用的整体[8-9]。山水林田湖草沙可视为人类赖以生存的自然资源的全部,这一理念不仅指出了“农业生命共同体”系统治理的必要性,还体现了“人”在其中的关键主导作用[10]。

基于生态学原理,农田生态系统可视为“山水林田湖草沙生命共同体”的基础。也就是说,农业生命共同体中每一类要素的存在,直接依附于自然生态空间[10-11]。从空间构型上看,自然生态空间可以看作是山、水、林、田、湖、草、沙等生态功能性用地和完整食物链以及非生态因子构成的复合空间,在这中间不断发生着能量的流动与交互伴以物质的循环与物种的迭代更替(图1)[10,12]。田作为人的直接命脉,被认为是农业生命共同体的根本要素,它与山、水、林、湖、草、沙都具有紧密的依赖与制约关系。

图1 人与自然构成的生命共同体的生态学基础Figure 1 Ecological basis of the life community composed of people and nature

田指的是耕种庄稼的土地,是农业粮食生产的主要载体,即农业粮食生产用地[13]。因此,保持农业可持续发展首先要确保耕地的数量和质量。我国作为耕地大国,目前耕地面积12 172 万hm2,占国土面积的12.68%,其总量排名世界第四。耕地资源安全关乎14 亿中国人民的粮食安全问题,是民族生存与发展的物质基础。然而,随着耕地持续“非农化”“非粮化”和粗放利用等原因造成的耕地侵蚀和荒漠化、污染和生态退化等问题日益严重,守住耕地红线,确保粮食安全变得尤为重要[14]。

山是地面上被平地所围绕的具有较大绝对高度和相对高度而凸起的地貌区,其一般是因板块碰撞或是火山作用而产生的,会因河流、气候或是冰河作用而慢慢被侵蚀。田(耕地)是由山开发而来,有山才会有田,田与山构成相互制约的矛盾体。在我国,曾经为了获得最大面积的耕地来发展种植业,很多地区不惜采取劈山造田的方式,这导致了极大的生态安全隐患,甚至引发滑坡、泥石流和崩塌等生态灾害[15-16]。

水是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。田的命脉在水,水主要分为水量和水质,降水量影响地表水和地下水资源量,地表产水模数越高,植物生长越旺盛,耕地(田)的肥力就越好[16]。水质下降导致的水体污染常会进而导致农田污染,而农田受到污染也会引起水体污染,使得水资源再生受到严重挑战[1]。

林是指以木本植物为主体的生物群落,体现了植物与环境(包括田)的相互作用关系。森林资源是地球上最重要的资源之一,被誉为地球之肺。而田与林的关系,具体体现为农业与林业之间的关系。1999年,国家在四川、陕西和甘肃3 省率先开展了退耕还林试点,由此揭开了我国退耕还林的序幕。“退耕还林”政策,要求把生态承受力弱、不适宜耕种的坡耕地退耕,种上树和草,主要安排在水土流失、土地沙化严重地区实施[17]。近年来,我国人口数量增加,消费结构不断升级,环境资源承载力趋紧,新冠肺炎疫情的暴发和国际社会的不稳定,更加冲击了粮食等大宗农产品的供应。因此,国家开始实行退林还田政策,重视保护基本农田,并且通过建立大量的农田防护林使得田与林融为一体,达到改善小气候、显著增产以及降低地下水位的效果[18]。

湖,即四面都有陆地包围的水域。湖一旦形成,就受到外部自然因素和内部各种过程的持续作用而不断演变。湖泊具有调节区域气候、记录区域环境变化、维持区域生态系统平衡和繁衍生物多样性的特殊功能[19]。人类生活和农业生产所需的水许多来自湖泊,湖水灌溉农田,农田可向湖中排水、泄洪。国家从围湖造田到退耕还湖,也是不同时期处理田与湖关系的“杰作”。

草是高等植物中栽培植物以外的草本植物的统称,包括草原和草地。作为覆盖国土面积最大的植物,草覆盖着40%的国土面积。在我国农业粮食生产过程中,引草入田、田草相融等方式可起到改良土壤、防风固沙、减少水土流失、减少化肥施用、增加生物量产出等作用,对于保障国家粮食安全具有重要作用[20]。

沙是指细小的石粒,是由岩石风化后经雨水冲刷或由岩石轧制而成的[1],其粒径为0.074~2.000 mm。沙子具有建房铺路、过滤、制造玻璃和硅片集成电路、各种抛光等用途。沙田通过围堤将滩涂圈起来形成水洲沙淤之田,使得田与沙融为一体。沙漠变良田,是人类对良田的贡献,解决了沙与田之间的矛盾。

1.3 “农业生命共同体”理念的研究进展

自2013 年习近平总书记提出“山水林田湖草沙生命共同体”的理念以来,该理念逐渐成为国内学者研究的热点。其研究重点主要可以分为理论剖析、生态修复技术创新或工程实施以及量化分析3个方面。

在理论剖析方面,例如:刘秦民[21]从生态哲学角度将人类生命共同体理解为自然内部各要素,人与自然的关系由原本强制斗争的状态转变为彼此共促进、同发展的状态;成金华等[22]从自然资源和生态系统方面提出运用系统的方法做好山水林田湖草沙自然资源和生态环境的调查、评价和规划等工作。

在生态修复方面,例如:吴钢等[23]提出由生态保护、修复与恢复技术、生态建设技术、生态功能提升技术、生态服务优化技术与监督管理技术,组成山水林田湖草生态保护修复应用技术体系。谢三桃等[24]从巢湖流域生态格局、质量和服务功能及胁迫因素等方面识别与诊断现状问题,探索出一套山水林田湖草一体化保护修复的巢湖模式和城湖相依共生的合肥方案。周启星等[25-27]经过盆栽实验的长期系统筛选,并经过小区与现场实地验证,在国际上首次发现并证实龙葵、紫茉莉和凤仙花等是超积累或修复花卉以及碳中和植物,建立筛选污染物低吸收/低积累作物品种的方法[28],进而将修复花卉/碳中和植物与低积累作物种植有机结合,实现了大面积低浓度污染农田的修复;他们还将植物吸收和人工捕获相结合,首次提出利用具有混合氧化价态面的Cu2O 纳米立方体高效异相光催化还原CO2的方法[29]。

在量化分析方面,例如:游琴[30]通过建立华蓥山区山水林田湖草生态环境质量评价模型,定量化摸清了华蓥山区生态环境质量的本底基础;张中秋等[31]为实现对山水林田湖草生命共同体各要素间的相互作用、综合发展水平及其耦合协调情况的综合管理目标,构建了基于4C指数和PSR模型的评价体系。

2 农业粮食生产中的碳中和问题及转型

2.1 农业粮食生产中的碳排放

双碳目标的提出,要求各行各业都不能置身事外,需要科学地制定相关行动方案。作为碳排放的主要贡献者,农业粮食生产在保障农产品有效供给的同时,要充分发挥其固碳减排的潜力,助力国家“双碳目标”的尽早实现。

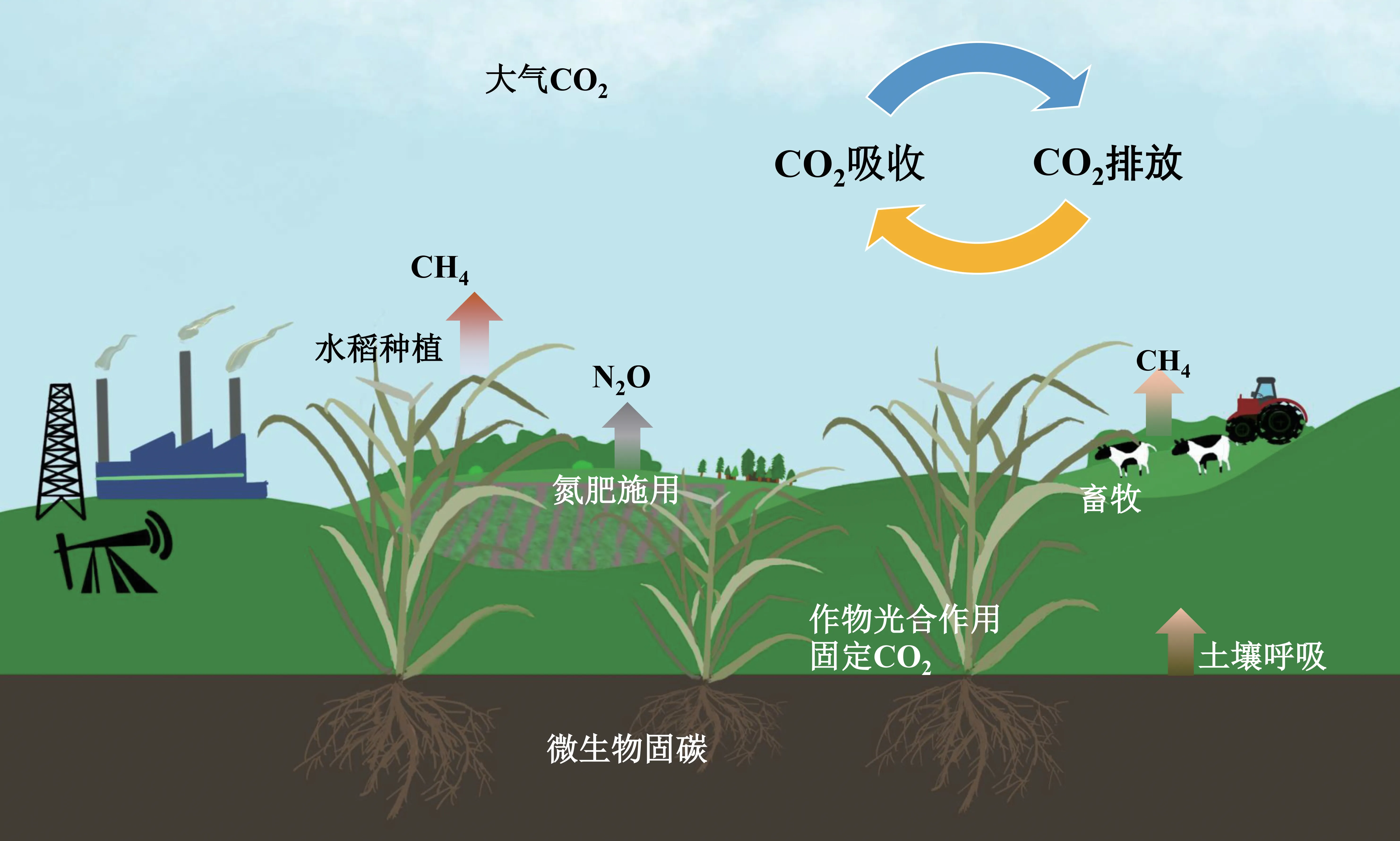

不难发现,农业生产的快速发展带来了温室气体的过度排放(图2)和面源污染日益严重等问题[32]。根据2018 年国家温室气体清单通报数据,我国农业碳排放量为8.02 亿t CO2当量,占中国碳排放总量的6.85%,其中CH4和N2O 等非CO2排放总占比为85.67%。较高的温室气体排放量与农业粮食大幅度增产分不开:一方面粮食增产需要提升单产,这往往需要投入更多的化肥等农用化学品,尤其是氮肥[33]。我国作为全球氮肥消耗量最大的国家之一,2002 年我国氮肥施用量达2 157.3 万t,为世界平均水平的3倍,而这些氮肥在施入农田之后,约有20%因反硝化和氮挥发导致氮以气态形式逸失,从而导致农田中N2O 排放量不断增加[34]。另一方面,粮食增产需要扩大耕地面积,这将会带来负向的碳汇机制。耕地面积的扩增,意味着更多的自然林地、草地和湿地被开垦,这不仅会引发土壤退化,恶化粮食作物和其他绿色植被的生长环境,显著降低粮食作物的固碳能力,而且土地性质的调整,会增加区域内的土地竞争程度,从而导致土壤中的有机质、腐殖质含量骤降,陆地生态系统碳汇总量降低[33-35]。

图2 农田生态系统温室气体排放示意图Figure 2 Schematic diagram of greenhouse gas emissions from farmland ecosystems

2.2 基于碳中和的农业粮食生产方式转型

农业粮食生产中面临的挑战是在满足日益增长的粮食需求的同时,大幅减少温室气体的排放,特别是使农业生态系统成为生态碳汇。因此,要求农业向绿色低碳方向转型[36]。目前,现代农业需从以下3 个方面完成转型以满足碳中和的要求。

2.2.1 石化农业向零化石农业的转型

现代石化农业是以廉价石油为基础的高度工业化的农业的总称,是一种重度依赖石油矿产资源、大量投入农药化肥的方式[37]。其虽然具有省时省力、高产高效的特点,但由于不考虑碳中和,对土壤和生态环境极不友好,因此会造成耕地质量严重下降。我国的农膜残留率约有40%,大量残留的农膜难以降解致使其在15~20 cm 的土层形成不易透水、透气的难耕作层,这不仅影响土壤通透性,而且会造成土壤多样性严重减少,不利于生态环境的有机平衡[37]。因此,在碳中和的框架下,石化农业向零化石农业转变,即向生态农业转型是大势所趋。

所谓生态农业,是按照生态学原理,在碳中和框架下,运用现代科学技术与管理手段以及传统农业的有效经验建立起来的,能获得较高的经济、生态和社会效益的现代化高效农业。例如,苏丹的可再生农业项目已经在撒哈拉北部州试运行了29 个太阳能泵农场以替换曾依赖的柴油驱动的水泵,预计在太阳能泵的20 a寿命中将在消除约80万t的CO2排放的同时节约大量柴油,这为生态农业能更好地满足碳中和的需求提供了强有力的支持。

2.2.2 单施无机肥向无机-有机肥料科学配施的转型

施用化肥是农业增产的重要途经之一,化肥可以通过改变土壤理化性质等来影响微生物群落结构。在农业生态系统中,常见的施肥方式有单施无机肥、单施有机肥和无机-有机肥科学配施[38]。为了提高产量,施用无机肥是最简单高效的方法。然而,长期单施无机肥会通过径流和淋溶增加地下水中的磷和氮,从而导致地下水富营养化和土壤酸化,而且会导致土壤板结、土壤肥力下降和温室气体的排放[39]。作为无机肥的替代品,有机肥具有良好的生态保护效果。特别是,使用有机肥减少了许多负外部性,其中包括能够抑制或阻止温室气体的排放。研究表明,有机肥中大量的碳水化合物可以为微生物的生长提供充足的碳源,从而显著增加土壤微生物的生物量,改善细菌群落结构[39]。

为了更好地响应碳中和的要求,在农业生产过程中更多地需要无机-有机肥的科学配施。目前已有不少研究表明,无机-有机肥的科学配施能够减少农田温室气体的排放。例如:翟振等[40]利用DNDC 模型进行净温室效应的定量评价,发现有机-无机肥配施同单施化肥处理相比,能减少温室效应33.5%;魏甲彬等[41]添加生物炭到土壤,成功抑制了土壤中CH4的排放。可见,无机-有机肥料的共同作用可以在保证农业产量的同时,达到减排固碳的协同效果。

2.2.3 传统农业向智能农业的转型

随着现代科技的发展,物联网、GPS、大数据、无人机和机器人等现代技术被运用到农业粮食生产中。这些技术的加入,将农业粮食生产特别是水果和蔬菜的产量提升到一个全新的水平;同时,智能农业和精准农业的普及,使得数字解决方案还具有改善农业碳排放的潜力[42]。例如:利用物联网技术可以充分发挥信息同步监控与传输功能,将农业生态系统中各种信息有效地整合起来,实现农业生产精细化管理[43],包括能精准地使用肥料和杀虫剂,灌溉土壤并检测土壤中的碳含量等;农业大数据应用平台“互联网+农业”的构建,可以实现集生产技术支持、虫害识别、在线产品交易、信息服务等多功能于一体的现代化高效农业生产应用模式[44]。

3 基于碳中和的农田污染生态修复

3.1 农业生命共同体缺失导致农田污染

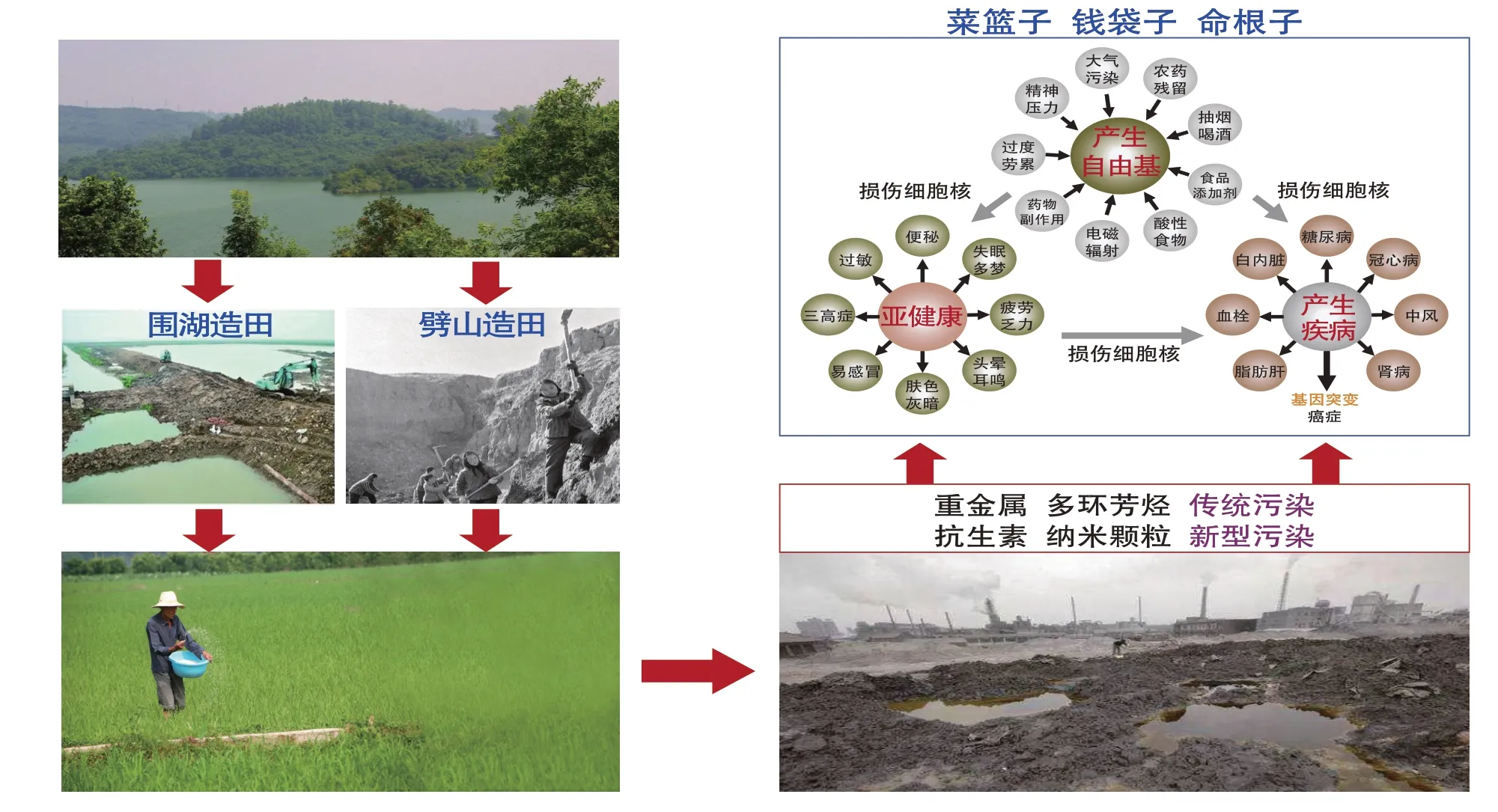

所谓农业生命共同体缺失,就是把山水林田湖草沙割裂开来,形不成生命共同体(图3)。例如,过度劈山造田、围湖造田或毁草造田,表面上看是农业粮食生产发展了,其实不然。随着农田规模扩大和农业集约化进一步发展,农用化学物质种类(主要是农药、化肥和农膜等)和数量不断增加,农田土壤污染日益严重。土壤中逐渐增加的这些农用化学物质,若长期滞留并积累在土壤中,并超过土壤自净能力,就会造成农田土壤污染,对土壤生态系统产生影响[45]。严重的农业化学物质污染也会使土壤失去生产能力及农用价值,降低生物生态固碳能力。

图3 农业生命共同体缺失导致农田污染及其后果Figure 3 Farmland contamination resulted from the absence of the life community for agriculture and its consequences

除了农用化学物质的污染外,导致我国农田土壤环境质量下降的重金属主要有Cd、Pb、Hg、Cr 以及准金属As、Cu、Zn等生物毒性显著的元素。在重金属污染严重的地区生长的植物或作物,通常表现出代谢途径改变、生长缓慢、产量降低和重金属积累等问题[46]。持久性有机污染物(如PCBs、PAHs 以及石油烃等)带来的农田有机污染[45],近年来呈现新的特点,其主要来源是废物焚烧、钢铁生产、水泥制造、石油开采、染料制造、沥青工业、橡胶轮胎制造以及车辆的尾气排放等。由于有机污染物具有较高的疏水性和较低的水溶性,其可被强烈吸附在土壤颗粒上得以不断积累。因此,土壤生态系统成为有机污染物的汇。

抗生素及其抗性基因[47]、微塑料[48]以及纳米颗粒[49]等新污染物的农田污染,近年来也成“燎原之势”。抗生素可通过制药工厂、医院、居民区和养殖场产生的污水和固体废弃物等多种途径进入环境系统,其中农田土壤是其在环境中重要的汇。进入到土壤中的抗生素,会和土壤组分及其中的微生物发生吸附和降解等反应,不仅可以转化为抗性基因,甚至会被农作物吸收并进一步富集。资料显示,我国每年有20 万~30 万t 不能降解的残膜遗留在农田中,高浓度微塑料的存在,会破坏土壤结构的完整性,改变土壤团聚体、粒径结构和孔隙度等,进而导致土壤板结、土壤透气性下降以及蓄水能力降低,影响农作物对水肥的吸收,并在不同程度上抑制农作物的生长发育,造成农作物减产。碳纳米管、纳米银、纳米二氧化钛及其他金属的纳米颗粒已被用于缓释或控释肥和杀虫剂,并更有针对性地投放于农田中,这些纳米颗粒相比于传统产品,尽管剂量低但对农田土壤和作物的危害或更为高效。

3.2 污染农田的生态修复助力碳中和

在《土壤污染防治行动计划》(国发(2016)31 号)以及《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(中发(2018)17 号)等众多政策以及碳中和背景下,我国推进了生态修复工作的步伐,但固碳增汇的各类举措有待进一步加强。

3.2.1 植物-作物联合修复

在污染较轻或中度污染农田实施植物-作物联合修复,是指在利用低吸收作物排异功能的同时,通过并发挥超积累或修复植物的生物富集作用,将土壤污染物富集到植物体内或利用修复植物有效降解土壤有机污染物。在此过程中,通过强化植物光合作用以及卡尔文循环实现将大气CO2转化为碳水化合物或蛋白质/氨基酸,进而使其成为自然界碳中和的主力军。研究发现,球果蔊菜是重金属中度污染农田植物修复很好的选择[50]。使用这些超/高积累植物对中度污染的土壤进行非侵入性修复,相比其他昂贵且具有破坏性的方法更具有吸引力,且有利于生态修复的碳中和体系的构建。

实践证明,采用以植物-作物联合修复为核心改善土壤质量和植被覆盖率,提高土壤和植被生态固碳能力,可以实现耕地质量和碳固定量的双提升。

3.2.2 植物-微生物协同修复

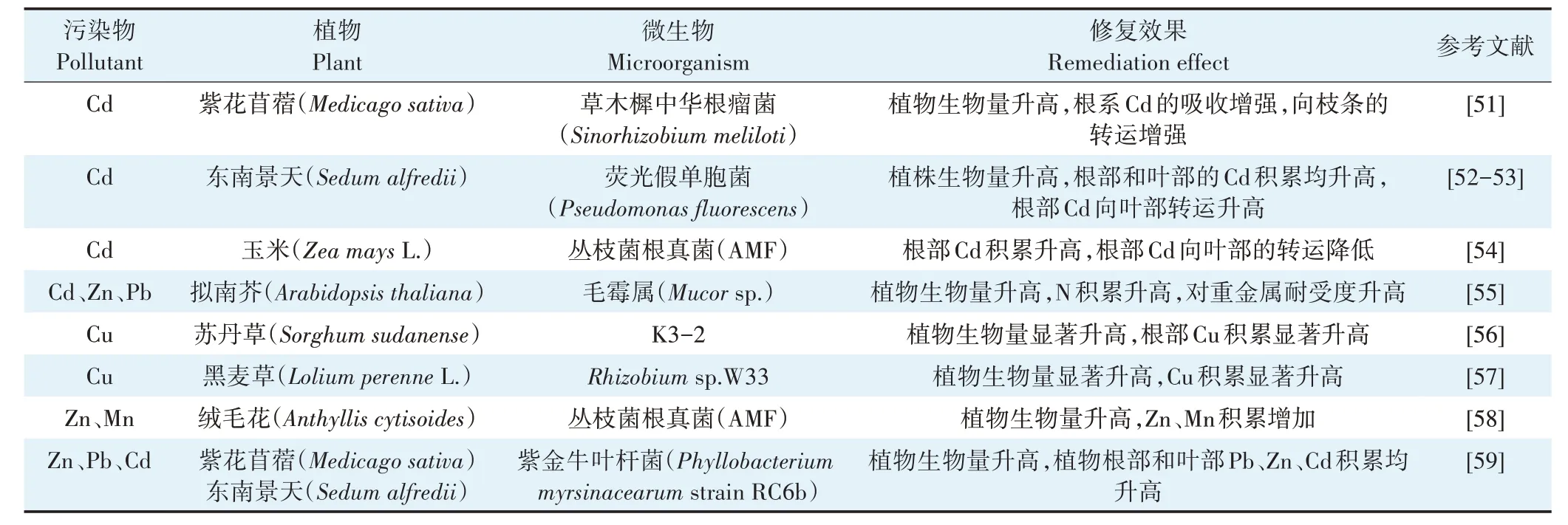

利用超积累或修复植物与细菌联合治理的方法具有成本低、效益高等优势,受到人们广泛关注。植物修复的效率可以在植物促生菌(PGPB)的帮助下得到提高,这种细菌可以将土壤中的金属转化为生物可利用的形态。PGPB通过产生有机酸、铁载体和生物表面活性进行生物甲基化、氧化还原、溶磷固氮和铁螯合等过程,从而进行生态修复,这些过程改善了植物生长,增加了植物生物量,同时增强了植物修复功能(表1)。

表1 植物-微生物协同修复污染土壤案例Table 1 Cases of plant-microbe collaborative remediation for contaminated soils

磷是仅次于氮的限制植物生长的元素,微生物分泌的生物有机酸(如葡萄糖酸、2-酮葡萄糖酸、乳酸和乙酸等)可溶解土壤中的无机磷酸盐,同时土壤pH值的降低增加了污染物的溶解度。因此,溶磷微生物被认为可以促进污染土壤的植物修复。在铁限制的情况下,微生物会产生铁载体,铁载体可以和重金属等污染物形成稳定的络合物。Karimzadeh 等[60]论证了微生物产生的铁载体去铁胺-B(DFO-B)可使植物Cd 积累升高37%,同时使地下部向地上部转运增加27%。Whiting等[61]发现,微生物通过在植物根际分泌铁载体增加了遏蓝菜对Zn的富集。部分微生物可以改变植物根部元素的形态和有效性,研究表明[62-63],微生物由于寄生在植物根系,因此可增加植物根系表面面积,促进宿主植物对营养元素(氮、磷、钾)的吸收,增强植物在重金属胁迫下的适应能力,促进植物对重金属的吸收,强化植物修复并提升土壤固碳能力。

总之,基于植物和微生物的生态修复主要是利用植物和微生物自身的生长吸收或者间接强化污染物的去除,同时将CO2固定,增强土壤的生态固碳能力,实现土壤治理与碳中和。

3.2.3 多位一体生态修复

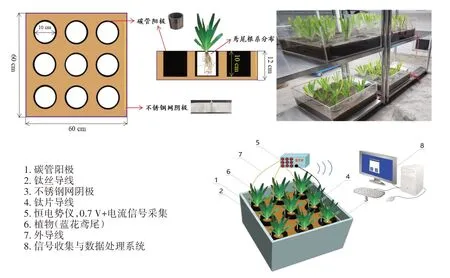

在基于生物电化学系统的新型污染土壤生态修复技术得以成功研发[64]的基础上,对植物-微生物修复系统进行强化[65],进一步提升了修复效果。也就是说,通过降解微生物、产电微生物和根际微生物(修复植物)多位一体的协同作用,极大提升了污染土壤的修复效率。通过植物-微生物-电化学修复系统的构建(图4),特别是采用纳米磁铁矿构建导电网络-Fe+电势调控系统,其中的电极电势可以诱导功能菌群富集并调控植物根际参与石油烃等有机污染物的降解,磁铁矿可以提高土壤的传质能力,实现土壤环境长距离电子转移,加速石油烃等有机污染物的降解过程,电极与磁铁矿构建的导电网络强化了种间电子传递、异化铁还原和长距离电子传递过程,实现了C、N、Fe元素的地球化学循环过程。尤其是,“多位一体”微生物电化学技术为土壤厌氧环境有机污染物去除和净化提供了碳减排修复策略。

图4 植物-微生物-电化学修复系统的构建Figure 4 Construction of a plant-microorganism-electrochemical remediation system

人工添加的降解细菌往往难以抵抗高浓度污染胁迫、复杂的环境条件(如极端pH 和高盐)和来自本土微生物群落的竞争,导致添加的降解细菌丰度迅速下降,有机污染物降解效率低。固定化技术可为降解细菌提供更舒适的庇护所,从而解决这些问题[66]。至今,对包括生物炭、聚乙烯醇、海藻酸钠、有机黏土和壳聚糖/藻酸盐等固定化材料进行了研究,发现其均具有提高有机污染物去除效率的功效。根系分泌物如草酸和柠檬酸可以解吸土壤中的PAHs 等,因此植物与微生物协同修复的电化学强化在有机污染土壤的修复中具有较大潜力[67]。

4 展望

碳中和是顺应时代发展和符合人类社会发展需求的大趋势,生态修复则是实现碳中和的重要途径,我国的生态修复固碳增汇仍面临困难与挑战。

(1)目前国内学者对于生态修复固碳核算所选取的研究方法仍具有分歧,建立一套公认的估算体系亟待解决,最大限度地提高农田生态系统中的碳汇,同时也需要全面的碳核算。

(2)植物-微生物修复容易受环境条件(如气候、介质成分和理化性质等)影响,可进一步探索生物电化学强化与新型绿色材料相结合的作用效果及固碳成效,尽可能选用碳中和生物或固碳能力较强的植物与微生物,构建碳中和生物生态体系。

(3)在提高生态固碳能力的同时,强化统筹“山、水、林、田、湖、草、沙”人类生命共同体单元,全方位拓展固碳渠道,因地制宜贯彻好农业资源的可持续利用。