实证分析视野下“减轻处罚裁量规则”的内部要件完善

申艳红,赵 宣

(新疆大学,新疆 乌鲁木齐 830046)

一、问题的缘由:裁量基准顶层制度的完善

行政裁量是司理正义的过程,通过规则控制行政裁量权已经成为现代行政法治国家重要的治理手段。也有学者提出,裁量基准制度已经成为法治建设中最具备价值和生命力的裁量治理模式①参见周佑勇:《新时代推进行政裁量权基准制度建设的纲领性文件》,载《中国司法》2022 年第8 期,第37 页。。2021 年1 月,中共中央印发的《法治中国建设规划(2020—2025)》提出:“全面推行行政裁量权基准制度,规范执法自由裁量权。”2021 年8 月,中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要(2021—2025)》指出:“全面落实行政裁量权基准制度,细化量化本地区各行政执法行为的裁量范围、种类、幅度等并对外公布。”2021 年,修订后的《行政处罚法》第34 条规定:“行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准,规范行使行政处罚裁量权。行政处罚裁量基准应当向社会公布。”2022 年,国务院办公厅发布《关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》(以下简称《意见》),对行政载量权基准的制定主体、职责权限、基本内容、制发程序等作出系统规定。制度是法治最根本的保障,《行政处罚法》的修订以及系列文件的出台,不仅意味着裁量基准制度正式纳入依法治国轨道,各地区在制定相关裁量基准时也具备了制定法依据。裁量基准不再局限于部分地区,已经从地方实践走入国家法治规划中,在顶层制度设计上也得到了不断完善。

缘于各种地理因素与环境因素的考量,立法机关通常会对法律进行抽象的概括,将部分立法权通过裁量的形式批发给行政机关,由行政机关对立法进行细化。但是在实践中,行政机关对概括性立法进行细化这点同样反映在减轻处罚上,《行政处罚法》第30、31、32 条对减轻处罚作出具体的规定。其中,存在不确定的法律概念,不确定法律概念的不确定性出现在语言规则的尽头,需要行政机关进行价值判断②参见王天华:《行政法上的不确定法律概念》,载《中国法学》2016 年第3 期,第67 页。。面对减轻处罚存在的模糊性规定,许多省级政府在制定裁量基准指导意见时在总则中明确指出,对于减轻处罚应当列明具体情形。但是省级职能部门对减轻处罚的规定参差不齐,在要件裁量和效果裁量上存在若干问题。

基于上述问题意识,本文提出应当利用裁量基准技术构建行政减轻处罚裁量规则。本文的论证思路是通过规范分析方法,发现减轻处罚在裁量性裁量基准和指导性裁量基准中的不足。在此基础上,基于解决减轻处罚适用模糊的需要,应当坚持问题导向,围绕要件裁量细化法定要件的不确定法律概念,明确酌定要件的合法性,围绕效果裁量确保减轻处罚相对于从轻处罚的独立适用地位,厘清酌定要件与法定要件的适用效果,限缩处罚幅度与种类。

二、减轻处罚的裁量基础

(一)减轻处罚裁量规则的内涵与外延

在学界,一直存在关于裁量基准的理论争鸣。有学者从法律保留原则与禁止授权理论的突破论证裁量基准的正当性③参见周佑勇、熊樟林:《对裁量基准的正当性质疑与理论回应》,载《比较法研究》,2013 年第4 期,第62 页。。也有研究者从严格的法治主义和正当权力出发论证裁量基准不具备合理性④参见王锡锌:《自由裁量权基准:技术的创新还是误用》,载《法学研究》2008 年第5 期,第49 页;参见关保英:《行政自由裁量基准质疑》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2013 第3 期,第49 页。。随着《意见》的颁布以及《行政处罚法》的修改,体现了立法者对裁量基准的认可,数十年的地方实践也证明裁量基准可以承担规制行政裁量权的功能。《意见》明确指出“行政裁量权基准是行政机关结合本地区本部门行政管理实际,按照裁量涉及的不同事实和情节,对法律、法规、规章中的原则性规定或者具有一定弹性的执法权限、裁量幅度等内容进行细化量化,以特定形式向社会公布并施行的具体执法尺度和标准。”⑤《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》,《中华人民共和国国务院公报》2022 年第24 期,第22-26 页。在逻辑学角度上,事物的概念包括内涵与外延。在内涵上减轻处罚裁量规则作为裁量基准的一部分,具有与裁量基准相同的属性,即通过要件细化与效果格化的技术手段对减轻处罚规范予以具体化,并将其作为行政执法人员的判断标准,为其提供个案上的指引。在外延上减轻处罚裁量规则是对《行政处罚法》的减轻处罚裁量权的具体化,其范围不得超过《行政处罚法》所涵射的范围。《行政处罚法》涉及相对人的实际利益,为规范行政裁量行为,应当严格遵守处罚法定原则。例如《行政处罚法》第32 条所规定的为法定的减轻处罚要件,基于法律保留原则,规范性文件不得超过《行政处罚法》的范围设置减轻处罚的具体情节,否则将会有违反法律保留原则之嫌。

(二)减轻处罚裁量基准的功能

基于立法与司法上的局限性,行政自制是解决裁量权滥用的关键⑥参见郑雅方:《行政裁量基准创制模式研究》,载《当代法学》2014 年第2 期,第21 页。。裁量基准作为行政机关由他律走向自律的一种途径,具有“行政自制”和“规则之治”的双重属性⑦参见周佑勇:《作为行政自制规范的裁量基准及其效力界定》,载《当代法学》,2014 年第1 期,第30 页。,是规则主义建构模式向功能主义建构模式的转型,是依法行政理念的基本要求。在功能上减轻处罚裁量基准,首先可以为减轻处罚裁量权提供方向指引,确保减轻处罚裁量权在法治的轨道上运行。其次,减轻处罚裁量基准可以弥补形式法治的不足,推进减轻处罚裁量权向实质法治迈进。

1.为减轻处罚裁量权提供指引

《意见》规定裁量基准制定的职责权限、基本内容、制定主体,对裁量基准具有宏观的统领作用。各地区所颁布的裁量基准在涉及减轻处罚时也并未详细规定,减轻处罚在适用上仍然没有摆脱适用的模糊性。例如,在要件裁量中“减轻”应当减轻到何种程度才能给予减轻处罚,效果裁量中也并未对减轻处罚的幅度和种类作出规定。行政机关在减轻处罚裁量基准核心内容缺失的情形下,为避免行政问责,往往不敢逾越雷池,导致造成减轻处罚在适用上的障碍。正如魏德士所言:“法律适用就是将目光在事实与规范之间来回穿梭。”⑧参见[德]伯恩·魏德士:《法理学》,法律出版社2013 年版,第285 页。减轻处罚裁量规则适用的过程同时也是法律适用的过程,通过对事实要件的细化解释和规范的效果格化以达到减轻处罚裁量权的运行。减轻处罚裁量规则的制定保证减轻处罚在适用上的独立性,当事人在满足减轻处罚条件时,应当适用减轻处罚规定,为减轻处罚裁量权的行使提供有力的指引。

2.形式法治与实质法治的桥梁

西方法学界自古以来就有“恶法亦法”和“恶法非法”的争论。然而其本质则是法的安定性与法的合理性之间的冲突,也就是形式法治与实质法治之间的博弈。魏玛共和国时代,德国法学家凯尔逊初步提出技术意义法治国和实质意义法治国的“二元论”区分。我国现代行政法起步比较晚,从总体来说,我国行政法也正在由形式法治走向实质法治,代表着法律不仅应当具备合法性,还应当具备合理性。在现实生活中,合法但是不合理的案例比比皆是。如何解决合理与合法之间的冲突成为法治政府建设的重点关注内容。减轻处罚则是提供了一个良好的思路。减轻处罚裁量规则是形式法治与实质法治之间的桥梁,当行政机关处罚过重,与实质法治相违背时,行政机关可以通过减轻处罚裁量规则的运用,对要件和效果综合权衡,适用减轻处罚规定,以达到过罚相当。在实现形式法治的同时,又符合实质法治的本意。

(三)减轻处罚裁量规则的适用原则

法治原则是行政法的基础,法治原则是适用行政法的重要场域。从本质上讲,以功能主义的建构模式为基础的减轻处罚裁量基准,应当是一种“原则”之治。既反对绝对意义上的“规则至上”,也绝非不受任何法律制约的“政府自治”,而是在法律原则主导下的行政自我治理⑨参见周佑勇:《行政裁量治理——一种功能主义视角》,法律出版社2008 年版,第41 页。。也有研究者指出,应当引进原则缓解裁量基准在适用上“过分”与“不及”的紧张关系⑩参见朱新力、罗利丹:《裁量基准本土化的认识与策略——以行政处罚裁量基准为例》,载《法学论坛》2015 年第6 期,第20 页。,通过法治原则的指导为行政裁量权划定基本的框架。减轻处罚裁量规则作为裁量基准的一种形式,在减轻处罚裁量基准实施的过程中应当坚持以“过罚相当原则”为基础、以“比例原则”为补充、以“平等原则”为遵循的原则体系。

1.以“过罚相当原则”为基础

过罚相当原则是设定和实施行政处罚法的核心原则⑪参见刘权:《过罚相当原则的规范构造与适用》,载《中国法学》2023 年第2 期,第130 页。。在规范构造上,过罚相当原则包括“过”“罚”“相当性判断”三个构成要件⑫参见李晴:《论过罚相当的判断》,载《行政法学研究》2021 年第6 期,第29 页。。其中,“过”指行政机关作出行政处罚所应当考量的要件因素,“罚”指行政机关根据要件判断作出的效果选择,“相当性判断”是指行政处罚所依据的要件与效果之间应当具备相当性。在减轻处罚裁量基准的制定和实施过程中,应当坚持以“过罚相当原则”为基础,要件裁量与效果裁量应当根据考量因素相对应,满足“过”与“罚”之间的相当性,坚决杜绝要件裁量轻微、效果裁量过重等有失公正情形出现。

2.以“比例原则”为补充

在“过罚相当原则”中,“过”与“罚”可以基于法律文本作出准确的判断,但是“相当性”作为不确定法律概念在判断上存在一定困难,其并不存在明确的判断标准。在具体实践中,“相对性”判断标准的缺失也十分明显。比例原则已经逐渐成为规范行政权的首要原则⑬参见刘权:《比例原则适用的争议与反思》,载《比较法研究》2021 年第5 期,第69 页。。面对“相当性”判断困难的难题,比例原则可以通过适当性、目的性、均衡性对“相当性”进行判断,在技术层面提供了一种正当性的衡量方法。“比例原则”并非“过罚相当原则”的另一种表达,反而“比例原则”可以作为“过罚相当性”的分析工具和判断标准⑭参见杨登峰、李晴:《行政处罚中比例原则与过罚相当原则的关系之辨》,载《交大法学》2017 年第4 期,第21 页。。通过比例原则对“相当性”的判断,进一步保证减轻处罚裁量基准在效果裁量设置上的相当性。

3.以“平等原则”为遵循

平等原则为我国宪法所确立的基本原则,实现平等是行政法的任务与目的⑮参见周佑勇、伍劲松:《行政法上的平等原则研究》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2007 年第4 期,第521 页。。日本学者盐野宏认为,裁量基准以平等原则等法的一般原则为媒介,使其具有间接的外部效力⑯参见盐野宏:《日本行政法总论》,北京大学出版社2008 年版,第105 页。。平等原则是自我拘束原则的直接渊源⑰参见杨建顺:《论行政裁量与司法审查——兼及行政自我拘束原则的理论根据》,载《法商研究》2003 年第1 期,第69 页。。减轻处罚裁量规则在实施过程中应当以平等原则为遵循,受制于该规则的约束,对待相同事物应当给予相同处理。行政执法人员不得基于同等情况之下对当事人给予不同的行政处罚决定,行政相对人基于同等情况有权要求行政机关对自己作出类似处理决定。

三、“减轻处罚裁量规则”的规范性分析与适用困境

(一)减轻处罚裁量规则的规范性分析

裁量基准根据创制模式的不同可以分为指导性裁量基准和裁量性裁量基准。指导性裁量基准多以指导意见、实施办法、规定等形式命名,其内容多为宏观指导性规定而不涉及具体个案裁量,为下级制定裁量性裁量基准提供指导。裁量性裁量基准则通过要件细化和效果格化的技术方式压缩裁量空间,为基层执法人员提供裁量区间,满足行政决定的合理性要件。

1.指导性裁量基准关于“减轻处罚规则”的规定

文本几乎是裁量基准的全部,是承载裁量基准制度的重要形式⑱参见熊樟林:《非行政处罚类裁量基准制度的反思与重建》,载《法学评论》2019 年第6 期,第36 页。。自从2004 年浙江金华裁量基准取得实际成效后,裁量基准制度迅速在全国铺展开来,呈现为一种“运动化”的趋势。各省级政府为规范本行政区域内裁量基准的实施大多制定了指导性裁量基准。各省所颁布的指导性裁量基准从总体来看大同小异,然而在减轻处罚规定方面,存在一定细微区别。其主要分为三种情形:第一,简单重复《行政处罚法》第32 条的规定;第二,对于减轻处罚、从轻处罚的原则性规定,明确应当列名具体情形;第三,未对减轻处罚作出规定。详细内容参见表1。

表1 部分省级政府裁量基准关于减轻处罚规定

习近平总书记在中央全面依法治国工作会议中指出,“全面依法治国是一个系统工程,要整体谋划,更加注重系统性、整体性、协同性。法治政府建设是重点任务和主体工程,要率先突破,用法治给行政权力定规矩、划界限,规范行政决策程序,加快转变政府职能。”其并不是如许多反对裁量基准的学者而言的消灭自由裁量权,充其量是通过一种标准实现对裁量权的限缩⑲参见章志远:《行政裁量基准的兴起与现实课题》,载《当代法学》2010 年第1 期,第71 页。,进而保证行政机关的活动符合合法性与合理性的双重要求。通过对各省减轻处罚裁量基准进行分析,绝大多数省份已经意识到减轻处罚存在不足,要求应当对从轻处罚或者减轻处罚等原则性的规定进行细化,并在总则进行规定,只有少数个别省份未对此作出说明。推进裁量基准建设,规范行政裁量权,是各省政府的责任与义务,在总则中指出列明具体情形是一种限定减轻处罚裁量权的方式,对下级职能部门在构建减轻处罚规则时可以起到一定的导向和指引作用。

2.裁量性裁量基准关于“减轻处罚规则”的规定

裁量性裁量基准是行政裁量的具体依据。行政裁量是行政机关对法律要件作出判断后对法律效果做出的适当选择,由此可以得到一个公式:裁量=要件裁量+效果裁量⑳周佑勇:《裁量基准的技术构造》,载《中外法学》2014 第5 期,第1144 页。。所谓要件裁量是指行政主体在认定有待适用的法律要件时享有判断的空间。效果裁量系指行政主体认定法律要件后选择效果上享有裁量的自由㉑王贵松:《行政裁量的内在构造》,载《法学家》2009 年第2 期,第32 页。。从逻辑学角度而言,即行政机关在符合A1、A2、A3 的要件下,可以做出B1、B2、B3 的行政决定,行政机关对A1、A2、A3 的判断被称为要件裁量,对B1、B2、B3 的判断被称为效果裁量。笔者通过对上海市、浙江省、广东省、江苏省、新疆维吾尔自治区、河南省、吉林省的职能部门近两年所颁布的近40 份裁量基准开展研究,发现在减轻处罚要件的设置上,可以细分为5 种模式,在效果裁量上则没有那么具体,可以分为3 种模式。

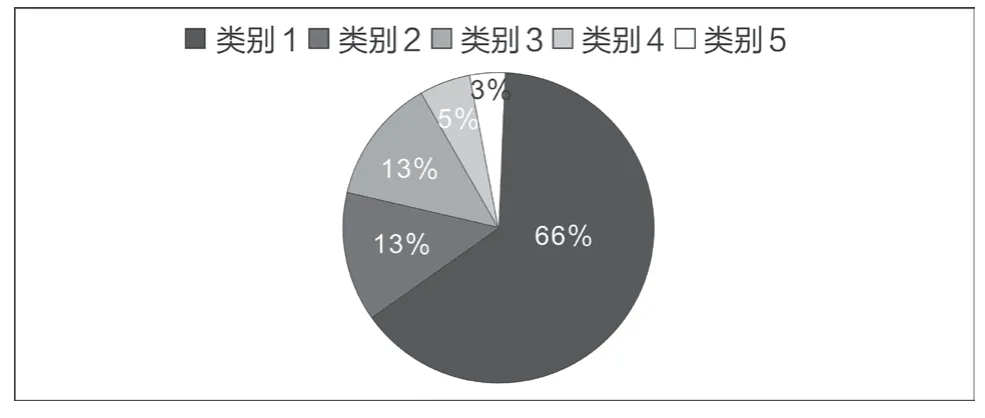

(1)要件裁量的不同模式(见图1)

图1 要件设置模式

第一,整体重述法定要件。在以上7 个省、自治区、直辖市中,职能部门对减轻处罚的规定多为直接重复《行政处罚法》第31、32、33条的规定。例如《上海市司法局关于司法行政机关行政处罚裁量基准的若干规定》第4条、《北京市生态环境处罚裁量基准》第2条第2款、《上海市土地管理行政处罚裁量基准实施办法》第6 条、《浙江省文化市场执法行政处罚裁量权行使办法》第11 条、《广东省自然资源行政处罚自由裁量权实施办法》第10 条等,该种减轻处罚裁量基准占据调研总数的66%之多。

第二,仅规定应当从轻处罚要件,未对减轻处罚要件作出规定。该种模式在借鉴《行政处罚法》第32 条要件的基础上,限制行政机关的选择裁量权,将应当从轻或减轻变更为应当从轻。例如,《浙江省生态环境行政处罚裁量基准》第11 条、《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》第10 条、《上海市司法局关于司法行政机关行政处罚裁量基准的若干规定》第6 条、《上海市国土资源行政处罚裁量基准实施办法》第8 条等,均借鉴《行政处罚法》中主动消除或减轻危害后果、有立功表现、有受到他人胁迫等要件,在适用的方式上,将并列适用调整为单独适用从轻处罚规定。这种设定模式占据调研总数的13%。

第三,重复法定要件的基础上,增加行政机关可以从轻或减轻的要件。采用这种模式的有《上海市市场监督管理局行政处罚裁量基准适用规定》第10、11 条,《浙江省海洋与渔业行政处罚裁量基准》第2 条第1 款和第2 款,《广东省药品监督管理局规范行政处罚自由裁量权适用规则》第7、9 条,《新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第15、16 条等,在整体重复《行政处罚法》之后又另外增加了社会危害性较小、由于身体原因存在经济困难、在违法行为中作用较小、涉案产品未使用或者未销售、主动报告提供证据材料或者中止违法行为的、当事人受到他人诱骗或者主观上不存在故意或者过失等要件。该种模式占据调研总数的13%。

第四,分别对从轻处罚和减轻处罚要件作出规定。这种创制模式将《行政处罚法》法定应当从轻或者减轻的要件直接规定为应当减轻,另外增加应当从轻处罚要件。例如,《吉林省交通行政处罚裁量规则》第11、12 条等,均将行政处罚法中主动消除或减轻危害后果、受到他人胁迫、配合查处具有立功表现等规定为应当减轻的要件,在此基础上另外新增主动交代违法行为、初次实施违法行为、主动中止违法行为、涉案财物或者违法所得较小、已满14 周岁不满18 周岁的人实施违法行为等要件作为应当从轻的要件。这种创制模式占据调研总数的5%。

第五,在法定要件的基础上,增加应当从轻或者减轻的要件。例如,《广东省农业农村厅行政处罚自由裁量权适用规则》第8 条,在重复《行政处罚法》法定要件以外,新增主动中止违法行为、在共同违法行为中起辅助或者次要的作用、主动投案如实向司法机关交代违法行为等要件,将其应当从轻或者减轻处罚的要件。这种创制模式采用的较少,仅占调研总数的3%。

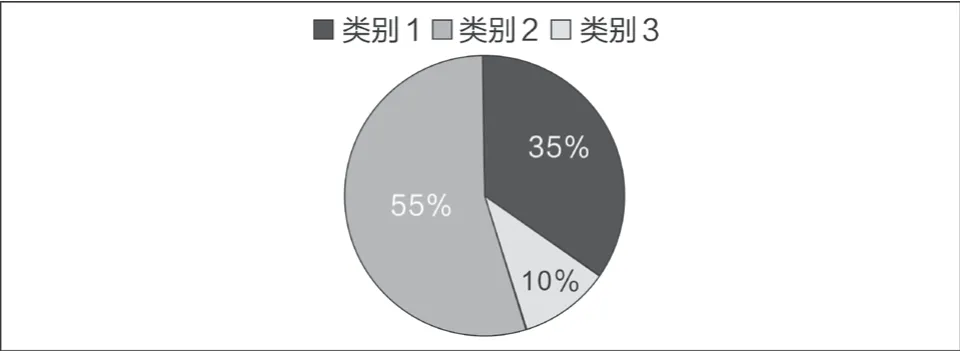

(2)效果裁量设置模式(见图2)

图2 效果裁量设置模式

第一,仅规定从轻处罚效果。采用这种模式有《上海市国土资源行政处罚裁量基准实施办法草案》第7 条、《广东省农业农村厅行政处罚自由裁量权适用规则》第5 条、《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》第12 条、《河南省市场监督管理行政处罚裁量权运用通则》第6 条和第8 条等。由于地域的不同,对应当从轻的幅度规定亦不一致,如河南省市场监督管理局将从轻行政处罚的罚款数额规定为最低限到最高限这一幅度的30%以下的部分,但是江苏省生态环境厅则将从轻处罚的罚款数额规定为不超过法定最高罚款额的20%,不低于法定最低罚款数额。这种模式占据调研总数的35%。

第二,规定减轻处罚裁量效果。采用这种模式的较少,例如《新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政裁量权适用规定》第6、8 条,《吉林省交通行政处罚裁量基准》第14 条,《吉林省统计行政处罚裁量基准》第18 条等,均对减轻处罚做出了一系列的规定。新疆维吾尔自治区药品监督管理局规定减轻处罚的罚款数额不得低于最低罚款限值的10%,对具有减轻或从轻处罚情形,但不具有从重处罚情形的,不实施并处处罚;吉林省统计局则在程序上对减轻处罚作出明确规定,减轻处罚需要经过集体讨论;吉林省交通厅进一步明确,具备减轻处罚情形的,应当在裁量基准的最低违法程度所对应的处罚基准以下确定处罚内容。采用这种模式的占据调研总数的10%。

第三,未作规定模式。采取这种模式的较多,该种模式和类型1 的模式具有一定的相似性,都没有对减轻处罚效果裁量作出规定。例如《浙江省农业行政处罚自由裁量基准》《广东省自然资源行政处罚自由裁量权实施办法》《广东省药品监督管理局规范行政处罚自由裁量权适用规则》 《江苏省统计行政处罚裁量基准》等,这种模式占据调研总数的55%。

(二)减轻处罚裁量规则的适用困境

各省级政府在裁量基准指导意见的总则中规定,减轻处罚等应当列明具体情形,为下级职能部门细化减轻处罚要件提供了指导意见。另外,通过对上述省级职能部门减轻处罚数据进行分析,可以得知减轻处罚裁量基准目前存在的若干问题。在要件裁量上,未对法定要件进行细化解释,酌定要件的合法性未受到重视,且要件设置混乱。在效果裁量上,减轻处罚的独立适用难以得到保障,大部分行政机关未对种类和幅度减轻作出规定。

1.要件裁量的立法困境

第一,酌定要件的合法性没有得到普遍认同。其中,66%的裁量基准仅仅是重复《行政处罚法》的规定,仅34%的行政机关认识到在法定减轻处罚情节外还应当考虑其他情节。酌定要件的缺失将会导致当法定情节无法涵射时,发生过罚失当现象。

第二,法定要件与酌定要件的要件设置与适用混乱。16%的调研机关将酌定要件与法定要件并列使用,3%的调研机关将法定要件与酌定要件分开适用。法定要件是立法高度概括的结果,酌定要件是根据法律解释所得出的结论。两者在减轻处罚体系中作用和地位是不同的,因此法定要件与酌定要件应当单独适用。

酌定减轻处罚要件在效果裁量上适用混乱。约34%的裁量基准规定在从轻或减轻处罚时应当考虑酌定要件。其中,13%的裁量基准增加酌定要件作为从轻处罚依据,13%的裁量基准将酌定要件与法定要件并列为可以从轻或减轻的要件,5%的裁量基准对酌定要件作出规定并且单独予以从轻处罚规定,3%的裁量基准将法定要件与酌定要件并列规定为应当从轻或者减轻处罚。由上文可知,酌定要件与法定要件在要件设置上应当各自单独设置,在效果的裁量上也应当适用不同的裁量效果。

2.效果裁量的适用困境

第一,减轻处罚的独立适用没有得到保障。通过对近40 份裁量基准进行分析,55%的裁量基准规定从轻处罚的适用,35%的裁量基准未对从轻、减轻作出任何规定,仅仅10%的裁量基准对减轻处罚作出规定。由此可见,大部分行政机关偏向于从轻处罚的适用,忽视了减轻处罚的适用。

第二,种类与幅度如何减轻并未进行细化。减轻处罚应当减轻到何种程度,在法律规定“应当”或“可以”时应当如何适用减轻处罚,在适用减轻处罚时应当遵循何种幅度,仅仅有少数裁量基准作出规定。裁量基准作为行政机关执法的遵循标准,应当尽量对标准进行细化,充分发挥裁量基准对基层人员的指导作用。但是从目前来看,裁量基准的操作指导作用尚显不足。

四、减轻处罚裁量规则的内部构建

技术是裁量基准的灵魂,技术的合理性直接影响裁量的效果㉒参见前注⑳,周佑勇文,第144 页。,裁量基准的内部构建是一个技术性工程。在行政裁量的内部构建上,始终存在“一元论”和“二元论”的争议,然而我国在统一裁量观的指导下,要件裁量和效果裁量构成裁量基准的标准脸谱㉓熊樟林:《裁量基准的概念限缩与扩容》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》2019 年第3 期,第75 页。,是学术界所津津乐道的制定技术。减轻处罚裁量规则作为裁量基准体系的一部分,应当坚持问题导向,从上文要件裁量和效果裁量所存在的问题出发,在要件裁量中明确区分法定与酌定要件,并且适用不同效果裁量模式;在效果裁量中,肯定减轻处罚在裁量基准中的独立适用地位、量化幅度与种类的减轻范围。

(一)减轻处罚要件裁量——区分法定与酌定减轻要件

《行政处罚法》中关于减轻处罚规定集中在第30、31、32条中,属于法定的减轻处罚要件。但是在行政事物复杂多变,法律本身具有滞后性的情况下,立法语言的高度抽象概括化预示着法定减轻要件并不能包罗万象,酌定减轻处罚要件成为行政机关灵活处理行政事物的必然需求,《行政处罚法》第5 条和第32 条第5款也为酌定减轻处罚要件提供理论依据。构建减轻处罚裁量规则,在要件裁量上应当区别法定与酌定减轻要件,针对法定与酌定减轻情形适用不同裁量效果,原则上秉持法定要件应当减轻、酌定要件可以减轻的效果裁量模式。

1.法定减轻要件

(1)非裁量要件——基于第30、31、32 条

《行政处罚法》规定的法定减轻处罚要件分布在第30、31、32 条中。第30 条规定,“已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的,应当从轻或减轻行政处罚。”周岁是一种国际通行的年龄计算方式,十四周岁至十八周岁未成年人属于确定的法律概念,行政机关不存在要件裁量。第31 条规定,“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的,可以从轻或者减轻行政处罚。”其主体被限定在一定的闭合区间内,行政机关亦不存在要件裁量。第32 条规定,“当事人有下列情形之一的,应当从轻或者减轻行政处罚:主动消除或者减轻违法行为危害后果的;受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;配合司法机关查处违法行为有立功表现的;法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。”在该条第2、3、4 款中,“胁迫”“诱骗”“主动供述”“配合查处违法行为有立功表现”等均属于确定的法律概念,行政机关不存在判断余地,应当依法减轻处罚。

(2)裁量要件——基于第32 条第1 款

《行政处罚法》第32 条第1 款虽然属于法定减轻处罚的一个要件,却包含“主动消除”和“减轻”两个概念。“主动消除”属于确定性的法律概念,表现在行为人主观上有消除的意思表示,客观上实施消除危害结果的行为,是从一到零的过程。然而减轻的概念并不明确,其处于一和零之间。关于“减轻”,现代汉语解释中有降低减少的意思,但是应当减轻至何种档次并没有规定。对此进行判断应当遵循两种方式:第一,对于危害后果的减轻可以量化的,可以将其减轻量作为判断基准;第二,危害后果不可量化的,通过定性的方式作为减轻处罚的考量因素。而且在减轻和主动消除之间,行为人所做出的努力也是不一样的。行为人主动消除危害后果显然要比减轻危害后果所付出的努力更大,对于当事人的努力,行政机关在执法中应当予以回应。但是在裁量适用上,两者都属于应当从轻或减轻处罚,如果对以上两种要件选择适用同种的裁量方式,可能会造成当事人心理上的逃避观念,不愿付出更多的努力进而消除危害后果。因此,在该条中,裁量效果上应当将“主动消除”和“减轻”分别予以适用,对于“主动消除违法行为”在效果裁量上适用减轻处罚,对于“减轻违法行为”在效果裁量上适用从轻处罚。

2.酌定减轻要件 ——基于第32 条第5 款

学界对酌定减轻处罚的合法性存在一定疑问。一种观点从处罚法定原则出发,认为裁量基准酌定处罚情节违背了法律保留原则㉔参见曾文远:《食品行政处罚中减轻处罚规范的适用》,载《财经法学》2019 年第2 期,第114 页。。第二种观点从《行政处罚法》第32 条第5 款出发,认为酌定减轻处罚具备合法性㉕参见前注⑤。。在这里,笔者更赞成第二种观点。首先,《行政处罚法》第32 条第5 款的空白性指示中规定:法律、法规、规章所规定的减轻处罚情节也可以适用减轻处罚的规定。基于法的稳定性和统一性的考量,《行政处罚法》并未排斥其他法律、法规、规章关于减轻处罚的适用,代表其范围并不仅仅局限于行政处罚法,也包括其他法律、法规、规章。因此,如果减轻处罚要件来自其他法律、法规、规章的规定,酌定减轻处罚要件则符合《行政处罚法》处罚法定原则的要求,并不违背法律保留原则。《行政处罚法》第5 条第2款规定,行政机关实施行政处罚应当坚持过罚相当原则,要权衡考虑案件的事实、性质等。这意味着其不仅要着重法定情节,还要对法定情节以外的因素进行考量。酌定减轻处罚情节是基于个案的特殊性对不合理的处罚决定或者畸重的处罚决定进行矫正,是过罚相当原则得以实现的实体法依据㉖李晴:《论酌定减轻行政处罚——畸重处罚调适方案探寻》,《中国法律评论》,2022 年第5 期,第202页。。

我国古代一直存在刑罚与行政处罚同为一体的现象。从近代刑法的发展史来看,除一些严重危害社会与人身安全的犯罪由刑法直接规定的以外,对于大量违反社会秩序的行为,大多通过行政制裁进行规制。随着时间的推移、理论的成熟、立法技术的完善,立法者将一些由行政法制裁的行为加以犯罪化,采用刑罚的方式进行规制。因此,刑法与行政法作为公法领域的两大支柱,具有历史上的同一性、法益上同质性、规范上的同义性。根据对各地减轻处罚裁量基准的分析,各地减轻处罚裁量基准主要借鉴了《刑法》中关于减轻处罚的规定。以时间为轴线可以将酌定处罚要件分为事前情节、事中情节、事后情节(详见表2)。

表2 酌定处罚的时间划分标准

第一,事前要件是指违法行为实施以前,行政机关在作出处罚时应当考虑的要件。《刑法》第19 条规定,又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚;第65 条规定,对于累犯应当从重处罚,但是与累犯相对应的初犯由于是初次实施违法行为并且并未造成严重后果,从《行政处罚法》的目的出发,行政处罚法具备教育与惩戒的双重属性。因此,对初次犯罪且危害后果不大的行为予以酌情减轻,其不仅具备制裁意义,也具有教育作用。有研究者从执法困境和生存权角度出发认为,应当在空白性指令中增加经济困难情形作为减轻处罚的考量因素㉗谭冰霖:《论行政法上的减轻处罚裁量基准》,载《法学评论》,2016 第5 期,第183页。,虽然经济困难情形的存在会导致一系列的执法问题,但是不能以此成为违法者逃避制裁的工具。《行政处罚法》第66 条也规定:“当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳罚款的,经当事人申请和行政机关批准,可以暂缓或者分期缴纳。”因此,应当对经济困难进行限定,比如当事人身体残疾无法从事劳动没有收入来源,在实践中部分行政机关也已经采用了这种方式㉘《上海市市场监督管理行政处罚裁量基准适用规定》第11 条规定,当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确实有困难的,可以适用从轻行政处罚。。

第二,事中要件是指在违法行为实施过程中对行政机关应当考虑的要件。主要包括行为人中止违法行为;行为人在共同犯罪中起次要或者辅助作用。事中要件主要反映在《刑法》第24 条“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。”和《刑法》第27 条“对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”

第三,事后要件是指违法行为实施后,行政机关作出处罚所需要考量的要件。其内容主要包括自动向行政机关投案,如实供述违法行为和违法行为社会危害性较小。事中要件主要反映在《刑法》第67 条“对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚”;《刑法》第13 条认为“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。”从法学解释论出发,其中包含了对社会危害性的评价。根据举重以明轻,《刑法》都可以不认为是犯罪的行为,《行政处罚法》自然可以将其作为减轻处罚的酌定考量因素。

由此可见,以上酌定减轻处罚要件在设置上并不是空穴来风。其符合《行政处罚法》第32 条第5 款的规定,具备合法性,可以成为行政机关作出减轻处罚的裁量要件。在立法地位上,酌定减轻要件相对于法定要件稍逊一筹,但仍然是减轻处罚裁量规则不可忽视的环节。法定要件是立法确认的结果,但酌定要件随着社会事物的变化而改变,因此法定要件与酌定要件应当适用不同的效果裁量模式。在酌定要件效果裁量上,应当将选择权交给行政机关,由负有专业知识的行政机关决定适用可以减轻或者应当从轻。另外,需要强调酌定减轻处罚要件绝对不仅限于以上要件,酌定减轻处罚要件应当随着社会实践以及法律体系的完善而完善,是一个动态的发展过程,行政机关应当随着实践的发展不断更新酌定减轻要件裁量体系。

(二)减轻处罚效果裁量——肯定减轻处罚独立适用地位

《行政处罚法》第32条所规定的减轻处罚,在裁量适用上包含着两种选择,行政机关应当从轻或者减轻。从轻仍然在法律的范围以内,减轻却超越了法律的范围与边界。行政机关在选择裁量适用时,往往会选择从轻而忽视减轻的适用,以避免行政问责。这样的情形在图1中就有体现。因此,在制定减轻处罚裁量基准制度时,必须要保证减轻处罚的独立适用性,即当行政相对人的行为符合某些要件时,行政机关应当予以减轻,不存在选择裁量的余地。例如,《吉林省交通运输行政处罚裁量规则》第9 条规定减轻处罚的要件包括主动消除违法行为危害后果、受他人胁迫有违法行为、配合查处违法行为有重大立功表现,通过减轻处罚与从轻处罚的区分,压缩行政机关的选择裁量权,以达到行政减轻处罚运行的良好效果。因此,行政机关在设置减轻处罚裁量规则时,可以将法定减轻处罚要件规定为应当“减轻”,排除“从轻”裁量适用方式。对于属于法律、法规、规章规定的酌定减轻处罚要件,属于行政机关实施行政处罚应当考量的要件,属于行政机关可以减轻处罚的要件。将选择裁量权交还予行政机关,行政机关可以根据具体情形选择适用从轻或者减轻。通过对法定要件与酌定要件的合理区别,适用不同的效果裁量模式,不仅有利于打造符合逻辑要求的裁量体系,而且满足了减轻处罚的独立适用。另外,减轻处罚裁量规则还应当解决在幅度减轻和种类减轻上的细化问题。

1.幅度减轻

在幅度减轻的问题上,多数行政机关采用设定减轻处罚最低限额的方式,例如《新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定》第6 条第2 款规定减轻处罚的限额不得低于最低罚款限值的10%。这种做法无疑是值得赞许的。但是,随着裁量基准制度普遍化,各地行政机关都通过情节细化和效果格化的方式将行政处罚区分为数个处罚档次。问题是在面临多个处罚档次时,其最低罚款应当如何确定?在这里我们不妨借鉴刑法关于减轻处罚的规定,以“罪名式量罚”为基础,以设置减轻处罚底线为补充,共同构建幅度减轻裁量体系。

(1)以“罪名式量罚”㉙参见前注㉔,谭冰霖文,第185 页。为基础

“罪名式量罚”是指若存在多个量刑幅度,且当事人具备减轻处罚事由,应当在法定量刑幅度以下处罚。刑法学界关于减轻处罚存在“严格限制说”㉚马克昌:《刑罚通论》,武汉大学出版社1999 年版,第346 页。“无限制说”㉛樊凤林:《刑罚通论》,中国政法大学出版社1994 年版,第417 页。“折中说”㉜徐立,胡建波:《许霆案减轻处罚的根据和幅度分析》,载《法商研究》2009 年第5期,第118 页。的理论分歧。“严格限制说”认为在存在数个量刑幅度时,应当在下一个量刑幅度内量刑。“无限制说”认为不应当对减轻处罚的具体适用施加限制。“折中说”处于“严格限制说”和“无限制说”之间,认为减轻处罚要受到限制,但是不能过于严格,若存在多个量刑幅度,可以在法定量刑幅度以下几个量刑幅度内判处刑罚。相对于另外两种观点,“折中式”更加符合减轻处罚的适用场域。既不能机械地设置为在下一个量刑幅度内量罚,而是要结合案件发生的具体情形进行综合判断,但是也不能毫无限制,否则将导致减轻处罚适用的混乱性以及权力寻租、权力腐败现象的膨化。因此,可以采用以“折中说”为背景的“罪名式量罚”对幅度减轻裁量体系进行控制。行政减轻处罚应当在法定量刑幅度以下进行处罚,若法定量刑幅度以下仍有数个量刑幅度存在,则应当将选择权交由行政机关进行判断,行政机关通过利益权衡选择处罚幅度。例如,《江苏省水行政处罚裁量权基准》将建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,逾期不拆除,不恢复原状的行政处罚划分为四个量刑幅度:一是断面3%以下的,或建筑占地面积在100 平方米以下的,强行拆除,并处一万元以上三万元以下的罚款;二是断面3%以上8%以下的,或者建筑占地面积在100 平方米以上200 平方米以下的,强行拆除,并处三万元以上五万元以下的罚款;三是断面在8%以上15%以下的,或者建筑占地面积在200 平方米以上400 平方米以下的,强行拆除,并处五万元以上七万元以下的罚款;四是断面面积15%以上的,或者建筑占地面积400 平方米以上的,强行拆除,并处七万元以上十万元以下的罚款。根据“罪名式量罚”,如果对行为人的建筑占地面积在200 平方米以上400 平方米以下的行为进行减轻处罚,行政机关应当在强行拆除、并处一万元以上三万元以下或者强行拆除、并处三万元以上五万元以下的幅度内处罚。

(2)以“减轻处罚底线”为补充

对于法定量刑幅度以下仍然存在的量刑幅度,可以运用“罪名式量罚”进行减轻处罚。但是若该行为仅存在一个量刑幅度或者其本身就处于最低量罚幅度,减轻处罚应当如何确定?有学者主张采用“体系式量罚”㉙参见前注㉔,谭冰霖文,第183页。,即根据对法益的侵害程度,在法定罚体系中选择与其下限相衔接量罚幅度。笔者对这种模式的可行性存在一定的疑问。首先,在理论上,法益的侵害程度是否可以等同?该问题存在一定疑问。在不同的环境背景下,可能由于各种情节的加持,会导致理论上相同法益的侵害行为产生不同的处罚效果,进而导致过罚失当。而且突破该罪名所适用的法定刑范围,适用与其下限相衔接的处罚幅度是否违背会造成罪名与罪行在适用上的混乱性?其次,在实践上,行政机关在具体判断时是否可以匹配到与其法益侵害程度最相适应的处罚幅度?我们不能把行政执法人员都理解为对法律有着深刻认识的法学教授,其一旦出现匹配上不适当,极可能导致畸重畸轻案件的出现。在有数个处罚幅度的情况下,可以适用罪名式量罚,但是仅有一个量罚幅度或者已经处于最低处罚幅度范围内时,通过设置减轻处罚底线的方案更符合实践发展要求。在法定最低刑以下设置最低底线,行政机关实施减轻处罚应当在最低底线以上与法定最低刑以下实施处罚。然而,该最低底线应当如何确立?笔者建议采用中间值法,即减轻处罚应当在法定最低刑的二分之一处至法定最低刑之间进行处罚。一方面,中间值法可以将减轻处罚控制在合理的区域内,不易导致畸轻情形,与免除处罚具有明确的界限;另一方面,中间值法具有较强的实践操作性,一线行政执法人员可以很轻易得到减轻处罚的处罚幅度空间。例如,《江苏省体育行政处罚裁量基准(试行)》第8 条规定:对体育执法人员履行监督检查职责造成不利影响的,处1 万元以上2 万元以下的罚款。通过设置最低处罚底线,行政机关应当在法定最低刑一万元与中间值五千元之间进行处罚。

2.种类减轻

减轻处罚效果裁量的构建中,不仅要包括幅度的减轻,也要包括种类的减轻。然而,处罚种类存在两种规定的形式:“可以并处”和“应当并处”。那么行政机关在减轻处罚中是否可以减掉“应当并处”的罚种?对于同一性质的罚种如何减轻?

(1)“可以并处”与“应当并处”

关于行政处罚法是否可以减轻处罚的种类,由于立法的模糊,各地裁量基准在种类减轻的设计上也未形成统一的意见。例如,《新疆维吾尔自治区规范自然资源行政处罚裁量权办法》第12 条规定,“法律、法规、规章规定的处罚种类可以单处或者可以并处的,可以选择适用;规定应当并处的,不得选择适用。”在该裁量基准中,明确规定“可以”的,可以选择适用是否减轻罚种;规定为“应当”的,不得减轻罚种。然而,《新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定》第6条第2 款规定关于“减轻处罚”,规定“包括在违法行为应当受到的一种或者几种处罚种类之外选择更轻的处罚种类,或者在应当并处时不并处”。两者在种类减轻上存在一定区别。笔者更为赞同第一种模式,当规定为“可以”时,行政机关可以选择适用;当规定为“应当”时,行政机关不可选择适用。首先,从立法解释而言,立法机关将处罚规定为“应当”和“可以”。应当属于羁束行为,立法机关通过立法的形式,规定行政机关不具备行政裁量权。立法机关仅仅在“可以”上对行政机关赋予了行政裁量权。立法机关采用这种模式是原则性与灵活性的体现,立法机关既然规定了“应当”,说明该违法行为具备较强的社会危害性,必须给予其惩戒。然而突破“应当”和“可以”的限制对罚种进行减除,在一定程度上可以有违立法本意。其次,“应当”和“可以”适用的混乱性可能会导致行政裁量权的失控。裁量基准的目的是规范行政裁量权,消除不必要的裁量,如果肯定行政机关可以减除应当并罚的罚种,则会进一步扩大行政裁量权的范围。行政裁量权被无限放大,不仅会造成行政裁量权的失控,也与设立裁量基准的本质相违背。

(2)罚种的减轻

根据《行政处罚法》第9 条的规定,行政处罚的种类依次可以分为精神罚、财产罚、资格罚、行为罚、人身罚。每一个种类又包含若干行政处罚,若干行政处罚根据惩戒性的不同又可以作出以下区分,参见表3。

表3 行政处罚的种类

其实,通过对不同处罚种类的观察可以发现,同一性质的处罚对于当事人的影响效果是不一样的。例如,在资格罚中,吊销许可证件的制裁性明显要大于降低资质等级和暂扣许可证件。因此,笔者建议对同一性质的行政处罚可以根据惩戒性大小对种类予以减轻,例如,通报批评可以减轻为警告,吊销许可证件可以减轻为暂扣证件和降低资质等级,责令关闭可以减轻为限制从业,责令停产停业可以减轻为限制开展生产经营活动等。但是对于同一性质种类的减轻也不可以一概而论,例如在财产罚中,罚款与没收对当事人的惩戒性无法比较。比如,陕西榆林芹菜案中,违法所得仅为几十元,但是罚款高达6.6 万元。因此,在财产罚中不存在种类的减轻,但是对于罚款可以在幅度上减轻,同比,人身罚也是如此。我国行政法所规定的人身罚仅行政拘留一种,无其他种类,因此种类上无法减轻,但可以在幅度上进行减轻。

结语

习近平总书记在党的二十大报告中指出,“深化行政执法体制改革,全面推进严格规范公正文明执法,加大关系群众切身利益的重点领域执法力度,完善行政执法程序,健全行政基准。”因而,建立健全裁量基准制度尤为重要,是深入推进执法体制改革的重要举措。行政受到法的拘束是法治国家的基本要求㉞史艳丽:《行政裁量缩减论》,载《比较法研究》2012 年第2 期,第27 页。。在减轻处罚中,立法机关赋予了行政主体要件和效果的巨大裁量权。在实践中,减轻处罚出现“运动势”“一刀切”的现象。由于行政机关恐于行政问责等一系列麻烦,往往选择在法律框架内适用从轻处罚,减轻处罚被束之高阁。减轻处罚裁量基准通过对要件和效果的技术细化,以达到为减轻处罚裁量权提供指引,承担着形式法治过渡到实质法治的桥梁作用。本文通过对7 个省份减轻处罚裁量基准的规范分析,认为在种类减轻上固守“应当”与“可以”的价值选择,从行政处罚惩戒性角度出发合理判断罚种的减轻。在要件裁量上应当构建以法定要件和酌情情节为主体的要件裁量体系;在效果裁量上应当肯定减轻处罚的独立适用地位;在幅度减轻上以“罪名式量罚”为基础,以设置减轻处罚底线为补充,构建减轻处罚裁量体系。