长沙旅游发展对生态系统服务价值的空间效应研究

王雨菲,刘春腊*

(湖南师范大学 a.地理科学学院; b.湖南师范大学地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室,中国 长沙 410081)

随着人们环境保护意识的增强和国家对环境保护投入的不断加大,生态系统服务价值的研究已经成为当今可持续发展的热点[1]。在生态保护的大环境下,各地为践行“绿水青山就是金山银山”这一重要思想,积极推进重点行业和领域绿色化改造。旅游业正是凭借旅游资源为游客提供游览服务的一种绿色行业,但随着旅游业进入新发展阶段,区域土地利用形态也正在发生动态转变[2],进而深刻影响到生态系统服务价值的变化。特别是在以旅游业为主要支撑行业的城市,旅游业的发展完全可以作为城市土地利用格局变化的主要驱动力之一[3]。然而绿色旅游发展模式所存在问题遭受质疑,旅游设施用地无序扩张、耕地占用面积减少等生态环境问题日益突出[4],盲目建设致使地类转移“去自然化”,最终导致旅游活动对生态系统服务价值产生负面影响。土地利用变化的生态环境效应及其对生态系统服务的影响逐渐成为土地利用变化研究的核心内容之一[5]。

生态系统服务是指生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用[6]。最早由Costanza等提出生态服务价值估算理论[7],之后谢高地等人对Contanza研究结果进行修正,结合中国的实际情况提出了我国生态系统服务价值当量因子[8],并在不同尺度区域,如国家[8]、地区[9]及城市[10]等,不同类型区域如森林[11]、流域[12]等的生态系统服务价值研究中得到普遍运用。国内外学者也围绕土地利用变化、生态价值评估方法和生态价值理论体系等[13,14]展开了广泛研究,取得丰硕成果,进一步拓展了生态系统服务价值的应用情景,为生态环境保护与区域规划[15]等提供了科学依据。也有学者关注了生态系统服务价值与人类活动的空间关系研究,但研究区多集中于库区[16]、城市[17]等地区,鲜有关注因旅游发展所带来的生态系统服务价值的损益。随着人们的旅游生活需求日益增长带来人造地表不断扩张,其所导致的生态系统服务价值变化也日益成为衡量区域生态环境效益的重要指标[18]。由于不合理的旅游活动可能会导致生态系统结构的失调,因此,关注旅游业发展过程中生态系统服务价值的损益情况,对城市绿色可持续发展至关重要。

近年来,旅游活动趋于多样化,旅游业越来越成为生态系统服务价值置换的重要方式[19]。在旅游休闲产业发展的过程中,部分土地利用结构的变化也影响着生态系统服务价值,引起了学术界的关注。部分研究者认为旅游活动使生态系统服务价值减少,根本原因在于人类在利用和改造自然的在过程中盲目追求片面的经济利益,而未关注潜在的生态价值[20]。严格管控旅游活动,合理规划土地利用类型的转变,对实现整体生态系统的协调发展[21],探究旅游和生态保护的协调发展的实践路径有较大的促进作用。

基于以上背景,本文采用GIS技术,提取2010,2015和2020年旅游城市长沙市土地覆盖信息,分析在2010—2020年旅游发展影响下长沙市生态系统服务价值的时空变化,并揭示二者之间的时空耦合关系,对生态和旅游的可持续发展以及生态系统服务价值理论的应用情景提供参考。

1 数据来源和研究方法

1.1 研究区域概况

长沙市地处湖南省东北部,湘江下游,面积11 819 km2。长沙是生态绿色城市,森林覆盖率稳定在55%,居全国省会城市前三。作为历史文化旅游城市,长沙拥有丰富的旅游资源,包括岳麓山风景名胜区、花明楼景区、千龙湖生态旅游区、大围山国家森林公园、铜官古镇等丰富而独特的人文与山水景观,2019年接待旅游总人数突破16 000万人次,旅游总收入达到2 028.87亿元,旅游在其产业结构的地位愈加重要,即使在疫情期间,其旅游专业水平也呈波动上升趋势。因此,长沙市旅游业对生态系统服务价值的影响具有重要研究意义,同时也对长沙市社会经济发展具有指导意义。

1.2 数据处理

1.2.1 数据来源 本研究选取了2010—2020年间3个时间段的Landsat TM影像作为基础数据,统计数据包括粮食产量、播种面积、粮食价格和兴趣点数据,数据来源于《中国农产品价格调查年鉴(2020)》《长沙统计年鉴(2010—2020)》《湖南省统计年鉴》《长沙市国民经济和社会发展统计公报》和高德地图开放平台。

在兴趣点数据中,高德地图开放平台API接口可获取23大类的POI数据,依据《国家旅游及相关产业分类(2018)》标准,将旅游休闲业态兴趣点分为酒店住宿、风景名胜、娱乐休闲、购物服务和餐饮服务5类[22],对数据进行清洗,共获取406 056条数据,转换坐标后导入ArcGIS 10.8生成矢量数据进行空间分析。

1.2.2 数据网格化 综合考虑生态系统服务价值和密度数据的相关研究成果,本文借助ArcGIS 10.8软件,将研究区分为1 675个3 km×3 km的网格单元,提取每个网格单元中的生态系统服务价值和旅游休闲业兴趣点密度值,统一进行归一化处理。

1.3 生态系统服务价值分析

1.3.1 生态系统服务价值评估 基于Costanza提出的生态服务价值分析模型[7],结合长沙市实际情况,获取6种土地利用类型价值系数。计算公式为:

ESV=∑(Ak×VCk),

(1)

式中:ESV为土地生态服务价值;VCk为第k类土地的生态服务价值系数;Ak为第k类土地利用类型的面积。

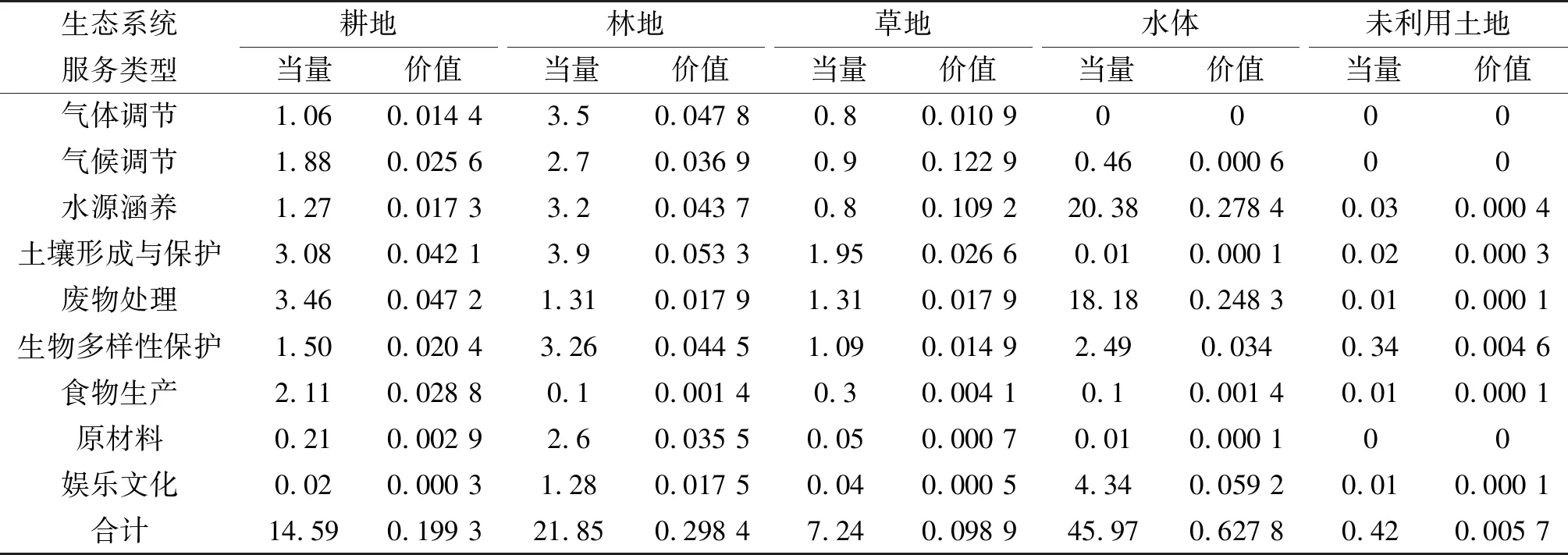

1.3.2 当量因子法 根据研究区域实际情况,参考谢高地等提出的不同省份农田生态系统生物量因子表[8],表中对中国生态系统服务价值进行修正(湖南省修正系数为1.95),计算得到长沙市农田自然粮食产量的经济价值为2 881.96元/hm2,最终得到长沙市单位面积生态系统服务价值系数表。

表1 长沙市生态系统单位面积服务价值表 单位:105元/hm2

1.4 总体耦合态势模型

通过比较不同空间变量加权中心的距离及移动的方向,以衡量空间变量演化的耦合态势,借以描述生态系统服务价值与旅游发展相互影响的程度[23]。计算方法如下:

(2)

式中:Ct为ESV或旅游业的加权中心;(Xt,Yt)为t年份加权中心的坐标;mti是t年份像元i中的数值;Xti和Yti分别为t时期像元i的中心。

本文主要利用空间重叠性判断空间耦合态势。计算方法如下:

(3)

式中:S表示ESV重心与旅游发展重心间的距离;(XE,YE)和(Xt,Yt)分别为E时期和t时期重心坐标。

旅游发展与ESV变动轨迹一致性用旅游发展与ESV重心较上一时间点产生位移的矢量交角θ表示。计算公式如下:

(4)

式中:H表示变动轨迹一致性指数;ΔX和ΔY分别为重心较上一时间点经度与纬度变化量。

1.5 空间分析方法

1.5.1 双变量全局空间自相关 双变量全局空间自相关能够反映长沙市旅游发展水平和生态系统服务价值空间相关性的总体特征。计算公式[24]为:

(5)

1.5.2 双变量局部空间自相关 局部空间自相关指数可有效揭示长沙市旅游发展水平和ESV的局部分异特征及集聚性。计算公式[24]为:

(6)

式中:Ii即空间单元i的自变量与因变量的局部空间关系。n为格网数量;zi和zj为格网i和j的观测值方差标准化值;wij为空间权重矩阵。

1.5.3 空间回归分析 地理加权回归将数据的地理位置加入回归参数中,同时考虑相邻点的空间权重,允许局部参数估计的地学统计方法[25],选用SPSS软件进行操作,计算公式如下:

(7)

式中:Yi为第i个网格的生态系统服务价值;(μi,vi)为第i个网格的空间地理位置;β0为(μi,vi)格网处的固定效应截距;Xik为第i格网的影响因素k的取值;βk为Xik的回归系数;εi为随机误差。

2 结果与分析

2.1 土地利用类型转移特征

基于ArcGIS 10.8平台得到土地利用转移矩阵(表2),可知2010—2020年长沙市土地利用类型间相互转换较为频繁,主要特点如下:(1)林地转出面积最多,其次是耕地,分别为668.67 km2和587.57 km2。(2)人造地表转入面积最多,为779.4 km2,主要转入源是耕地。(3)在2010—2020年间,人造地表大量转入,达到1 064 km2。

2.2 生态系统服务价值时空变化特征

2.2.1 生态系统服务价值计算 结合长沙市不同时期的土地利用面积数据,得到研究区域不同土地利用类型和各生态功能的生态系统服务价值的变化(表3)。从总体上看,2010—2020年生态服务价值不断降低,共计减少9.578亿元,且速度不断加快。

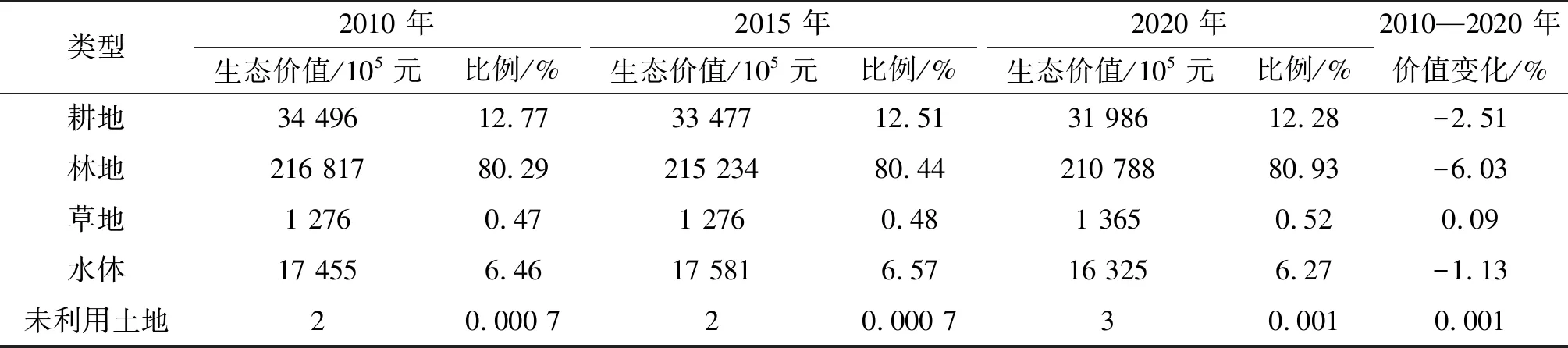

表3 长沙市生态系统服务价值变化

林地和耕地作为长沙市生态系统服务价值的主要构成部分,二者生态系统服务价值总占比高达92%;草地和水体占比较少。在2010—2020年,大部分土地利用类型均有不同幅度的下降,林地ESV降幅最高,达6.03亿元,其他变化不大。

根据表4结果显示,长沙市生态系统各项服务功能结构基本稳定。其中,土壤形成与保护的生态系统服务价值贡献率最高,主要体现在林地和耕地两方面,分别是5 326.84元/hm2和4 210.53元/hm2;其次为水源涵养,其中水体达到27 836.23元/hm2;气体调节贡献率位居第三,主要是林地的价值系数较高,达到4 780.5元/hm2,娱乐文化的生态系统服务价值的贡献率最小。总体而言,各项生态系统服务功能的贡献率呈现减少的趋势,而林地大量转入人造地表是生态系统服务价值减少的主要原因。

表4 长沙市生态系统单项服务功能价值变化

2.2.2 生态系统服务价值空间分布特征 基于ArcGIS 10.8平台计算得到长沙市生态系统服务价值,生成2010,2015和2020年生态系统服务价值空间分布图(图1)。

图1 生态系统服务价值空间分布

在总体空间格局上,长沙市ESV与各种土地利用类型分布基本吻合,呈现“中间低四周高”的空间特征。高值区主要分布在东部罗霄山脉地区,而靠近中部的盆地地区整体生态系统服务价值较低,且主要集中在长浏盆地。时间变化上来看,中部地区生态价值逐渐减弱,低值区向四周蔓延,表明旅游发展造成的影响并未呈现良好的生态效应,在长沙市主城区、长沙县及宁乡市等周边的耕地转变为非农业用地较为显著,带来的负面生态效应值得引起关注。

2.3 旅游发展时空变化特征

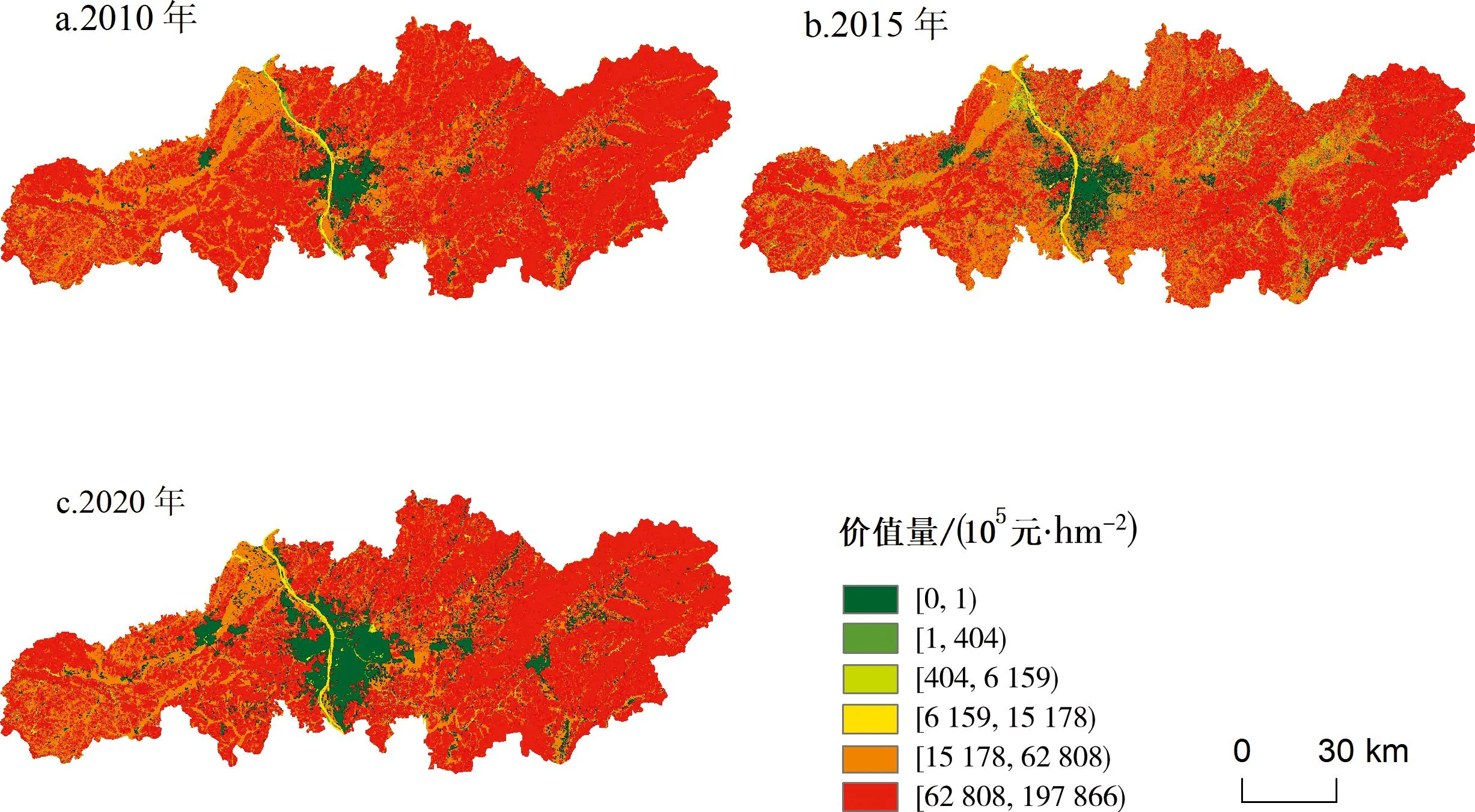

为合理刻画长沙旅游业发展水平区域差异的时序演化,本文计算了2010—2020年间长沙的旅游专业化发展水平(图2a)。

图2 2010—2020年长沙旅游专业化水平

整体而言,2010—2020年间长沙市旅游专业化水平稳步提升,从14.72%提升到16.43%。从变化阶段来看,呈现出“倒N型”波动趋势:旅游专业化水平降至最低值12.89%后逐渐回升,且增速最为显著,旅游专业化水平快速提升到21.29%,2020年受到新冠疫情的强烈冲击,长沙市旅游发展势头明显减弱,旅游专业化水平降低到16.43%。

从区域层面来看,各行政区旅游业专业化水平均有不同幅度的增长,且区域间差距趋于敛缩(图2b)。在2010—2019年,芙蓉、天心、雨花三区整体旅游专业化程度均保持在10%以上的较高水平,且各年增幅保持在7%~25%之间。在2016—2019年,浏阳和宁乡增速较快,分别达到26%和31%;仅开福区和岳麓区出现了“缩减—扩大”的变化过程,其中岳麓区旅游专业化水平仅在2019年有所跃升,总体仍呈现明显下降趋势。到2020年,受到新冠疫情影响,区域内旅游专业化水平均有不同程度的下降,尤其是宁乡市呈现出断崖式下跌的演化态势。

从空间上看,旅游业专业化水平呈现出“中部高、东西部低”的空间分布特征,空间极化现象较强,这与各地区自身原有经济基础和旅游资源禀赋有关。随着旅游业的发展,专业化水平东西差距明显缩减,芙蓉区凭借自身的区位和经济双重优势处于领先地位,进而辐射带动宁乡、浏阳外围地区。

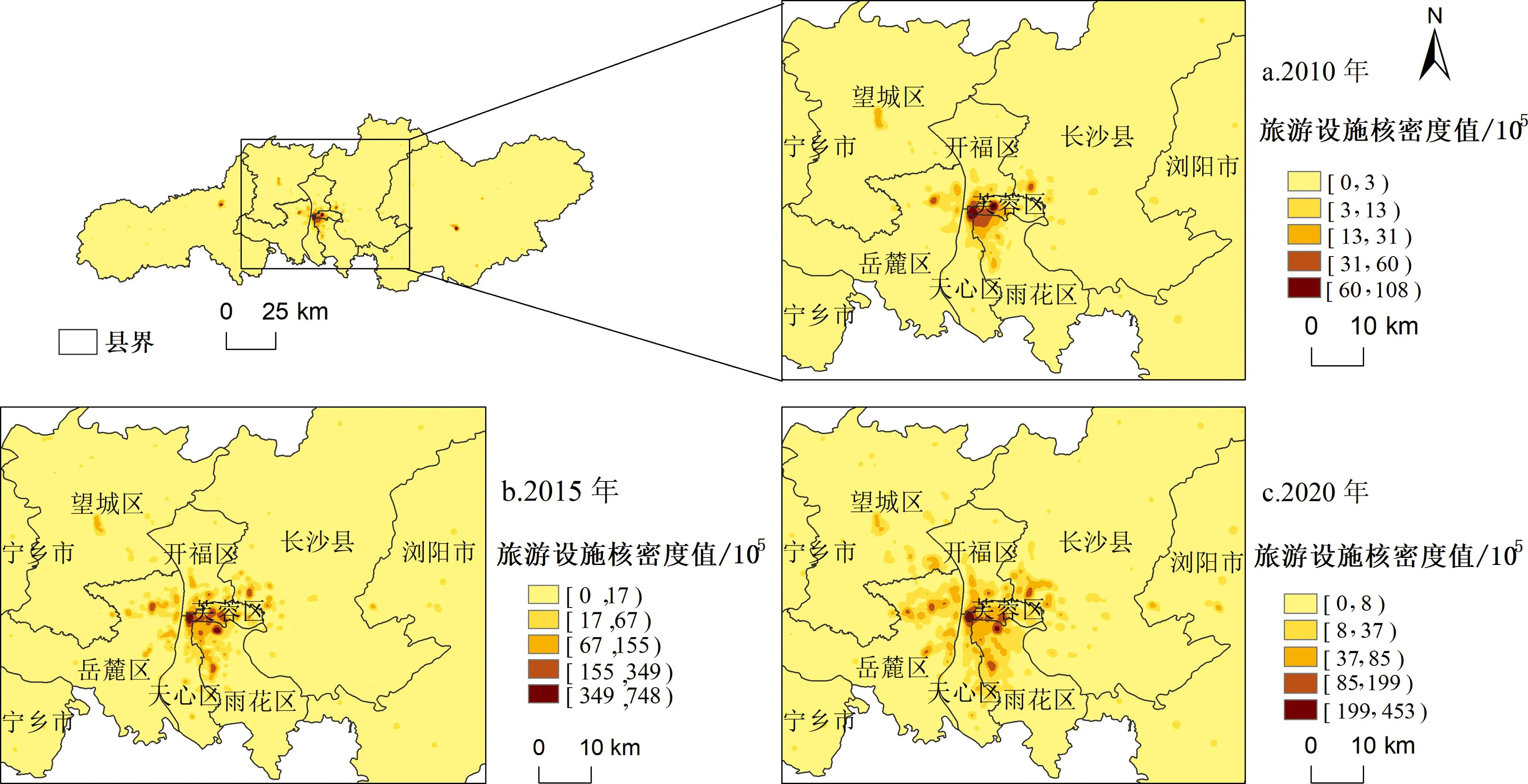

为了进一步探究旅游休闲业态的空间分布形态特征及扩张趋势,对长沙市旅游设施密度进行空间可视化分析,结果如图3。

图3 长沙市旅游休闲业态空间分布图

从总体上看,长沙市旅游设施密度高值区始终位于区域中部,且密度趋于增强,大致形成了以主城区,尤其是以芙蓉区为核心的空间分布格局,宁乡和浏阳也有小规模次核心分布,与ESV分布基本吻合。由于95%以上POI均集中分布在开福区、芙蓉区、雨花区、天心区、岳麓区和望城区,故放大以上6个行政区,对结果进行更为直观清晰的可视化展示。2010—2020年间长沙市旅游休闲业态持续增长,旅游设施在湘江两岸呈显著的集中趋势。2010年旅游设施集中化现象最为显著,其中高值区为芙蓉区、雨花区和岳麓区,而望城区则相对滞后,这与前文所述旅游专业化水平较为符合。2015—2020年间长沙市各区(县、市)旅游设施密度均有不同程度提升,总体呈现出“核心—边缘”的空间结构特征。此外,随着旅游业发展水平进一步提升,区域间的时空距离持续缩短,芙蓉、天心、雨花区以其自身经济发展优势吸引大量资金和人才,作为增长极辐射带动邻近区域旅游基础设施建设,相邻的旅游设施高密度区域逐渐突破行政边界,芙蓉、天心、雨花、岳麓等区呈现一体化发展趋势,同时宁乡和浏阳两市旅游设施有明显扩张,旅游活动空间分布向均衡化方向发展。

2.4 旅游发展与生态系统服务价值的时空耦合关系

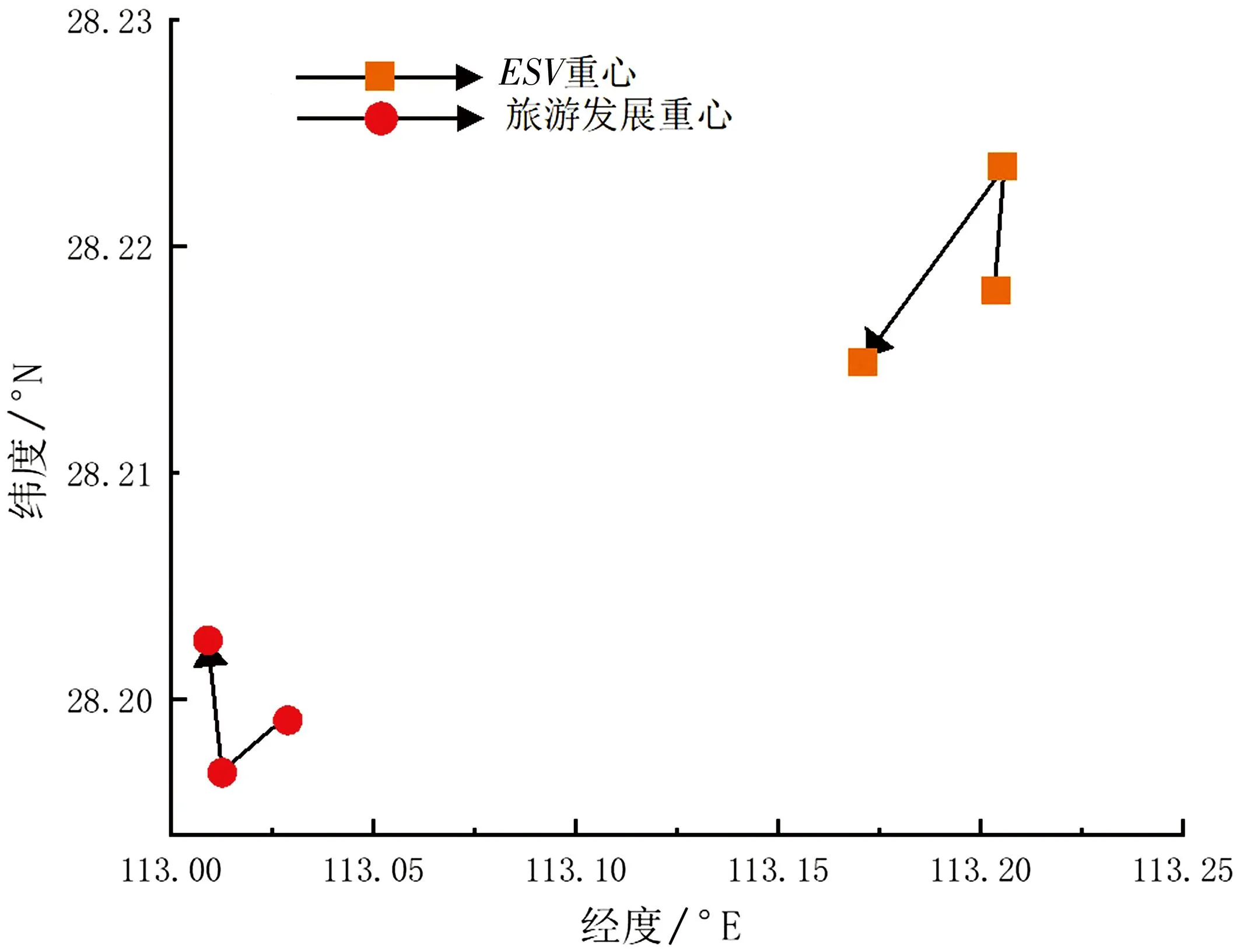

为进一步从动态视角把握旅游业和生态系统服务价值的发展趋向,本文采用总体耦合态势模型进行衡量(图4)。2010—2020年间长沙市的生态价值和旅游休闲业态的加权重心距离和移动方向的夹角总体呈增长趋势,总体耦合态势不断减弱。

图4 2010—2020年长沙市ESV与旅游发展加权重心移动轨迹

此外,长沙市生态价值和旅游发展密度重心的移动方向和轨迹也并不一致,旅游业不断向周围地区扩张驱使生态价值加权重心向相反方向移动。由图4可知,长沙旅游业发展的重心坐标主要在芙蓉区内波动变化,表明芙蓉区为长沙旅游业发展的中心所在。从演变趋势来看,2010—2015年旅游发展重心向西南移动,2015年后向西北移动。这是由于浏阳河产业带的开发建设,城市旅游建设用地扩张进一步加剧,旅游发展重心向浏阳河迅速靠近。而ESV重心首先向东北方向小幅度移动,原因在于长沙县东部大量撤并乡镇以及城乡建设的需要,ESV有明显下降。2015—2020年河东区域生态环境得到明显改善,湘江两侧区域ESV有所提升,使得研究区ESV均衡性提高,重心向西南方向移动。ESV重心的移动速度为1.79 km/年,略快于旅游发展重心的移动速度(1.01 km/年),ESV重心与旅游发展重心间的距离不断增大, 到2020年小幅度减少至19.43 km,同时加权中心移动方向夹角持续扩大,表明2010—2020年间ESV与旅游发展重心间距离先增后减,耦合性总体维持平稳,有小幅度波动下降趋势。

2.5 空间相关性分析

2.5.1 双变量全局空间自相关分析 基于GeoDa软件计算长沙市ESV与旅游发展水平的双变量Moran’sI指数。2010年、2015年以及2020年均呈现显著的空间负相关,且这种负相关关系在研究期内随时间推进逐渐增强,表明局部地区旅游发展会导致周边地区ESV下降。

2.5.2 双变量局部空间自相关分析 基于GeoDa平台绘制长沙市2010年、2015年、2020年三期的双变量局部空间自相关图谱(图5)。数据显示,二者的局部空间耦合主要为高-低集聚和低-高集聚两种特征类型,其他两种类型集聚区零星分布在行政区边缘和上述两种集聚区类型的过渡地带,其中高-低集聚区主要分布在地形较为平坦、经济基础好、旅游业集中发展的区域,而主城区外林地、草地密集区则大多为低-高集聚区,有效解释了旅游业发展推动下长沙市生态系统服务价值变化的指向性。从现实情况分析,这与长沙“一城一带三廊九区”的旅游发展空间格局相对吻合,旅游发展对生态系统干扰强度显著增加,加之生态用地保护机制欠缺,对生态系统功能的发挥造成阻碍,导致生态系统服务价值降低,而主城区外围自然条件优越、地势相对较高,旅游设施密集程度显著下降,受旅游活动干扰程度小。

图5 双变量lisa集聚图

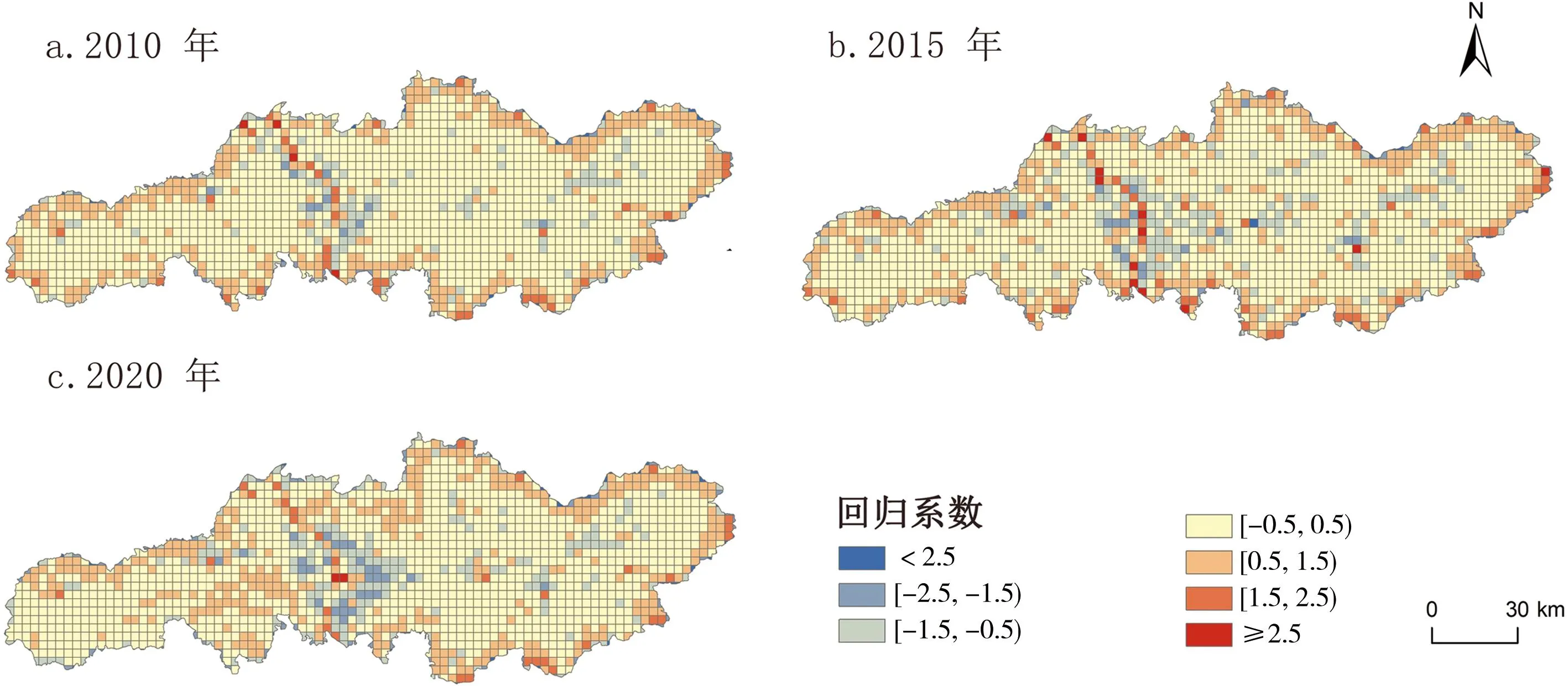

2.5.3 旅游发展水平对生态系统服务价值影响的空间分异特征 为揭示旅游发展水平和生态系统服务价值相互影响作用机制,运用OLS和GWR两种空间回归模型对比长沙市旅游发展水平对生态系统服务价值空间格局的影响程度(表5),结果显示:GWR相较于OLS的R2更高,同时AICc更低,表明引入GWR取得了更接近于真实值的拟合效果,拥有更好的解释力效果。

表5 2010—2020年长沙市旅游发展对生态系统服务价值影响回归模型结果对比

从时间变化来看,2010—2020年间长沙市旅游发展对生态系统服务价值回归系数由-0.632下降到-0.807,呈现出显著的负向影响并且不断增强。2010年,在长沙市主城区以及浏阳市罗霄山脉交汇地带负向影响剧烈且呈团块状分布。由于旅游休闲娱乐业态增强以及城市建设用地的需求,保护较弱的林地、草地等生态用地转化为人造地表,导致该地区下降趋势明显,至2020年旅游业快速发展,该地区已形成较稳定的人造地表分布态势,在主城区、浏阳市、宁乡市以及长沙县和主城区交界处回归系数绝对值增长,影响程度提升(图6)。

图6 旅游发展对长沙市生态系统服务价值空间分异格局

空间分布上总体呈现出中间高外围低、零星高值区穿插分布的特征。长沙市主城区由于经济发展需要,对ESV影响程度高,在东西部大部分地区回归系数较为稳定,属罗霄山脉生态屏障区域,生态环境本底优良,较少受到旅游建设和活动的影响,加之对生态屏障的保护使得该地区二者的影响程度较为稳定。

3 结论

依据长沙市2010—2020年遥感数据以及土地利用数据,参考国内学者谢高地提出的模型,对其时空演变格局、集聚区域以及相关性进行分析,进而探究旅游发展对生态系统服务价值的影响,主要研究结论如下:

(1)从土地利用结构来看,长沙市旅游发展与生态系统服务价值的空间分布呈现出与地形、区位等因素的空间耦合性。中部地区地势平缓,旅游用地分布密集,生态系统服务价值相对较低;而东、西两侧以丘陵地形为主,林地分布密集,生态系统服务价值高。

(2)从旅游专业化水平和生态系统服务价值时序变化来看,在研究期间长沙市旅游专业化程度总体上呈现稳步提升的时序特征,区域间差距逐渐缩小,表现出旅游业对各区经济发展的强大拉力。生态系统服务价值总量呈逐年下降趋势,且2015年之后下降速度加快,原因在于生态系统服务价值贡献度最高的林地向人造地表转变。

(3)从旅游休闲业态和生态系统服务价值空间格局来看,旅游休闲业态形成以主城区为核心的空间结构,并且向周围地区蔓延扩张。宁乡、浏阳等外围地区生态环境较好,有小规模旅游发展核心零星分布,总体受旅游活动干扰强度较弱。生态系统服务价值在空间分布上呈现“中间低四周高”的空间格局,由于乡村和文化旅游逐渐兴起,宁乡、浏阳等地建设用地增加,旅游发展更加完善,生态系统服务价值也呈现出下降趋势。

(4)旅游发展和生态系统服务价值变化关联性较强。二者总体耦合态势不断减弱,存在明显负向效应且程度加剧,其中长沙主城区负向效应最为严重。耕地和林地转化为人造地表是引起ESV损益变化及空间分异变化的主要原因,同时生态保护机制的缺失致使研究区域ESV降低,且降幅增大。

该研究基于土地利用变化评价了长沙市旅游发展对其生态系统服务价值损益的时空动态,为未来区域土地资源的有效利用和生态保护提供了科学依据,是对探究旅游发展和生态系统服务价值关系的有益尝试。分析表明旅游发展、土地类型变化和生态系统服务价值呈现较为明显的变化,长沙市经济发展和战略实施需要大量土地提供支持,应注重耕地林地占补平衡问题和生态环境保护问题,限制旅游开发项目盲目延展,提高土地利用集约度。