300 名慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与现状及影响因素分析

黎东梅,陈锦丽,李丽,周娅楠1c,

(1.中国人民解放军联勤保障部队第926 医院a.重症医学科;b.麻醉科;c.护理部,云南 开远 661600;2.中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 护理部,上海 200438)

预立医疗照护计划 (advance care planning,ACP)是指患者在意识清楚时,在获得病情预后和临终救护措施的相关信息后, 表明自己将来进入临终状态时的治疗护理意愿,并与医务人员和(或)亲友沟通其意愿的过程[1]。 为了确保患者在丧失决策能力时得到符合其意愿与价值观的医疗照护服务,患者及代理决策者最好共同参与预立医疗照护计划的沟通。 在国内,患者的代理决策者一般由亲属担任,协助患者做出治疗决策,甚至包括生命支持决策。但代理决策者作为预立医疗照护计划中的重要参与者,很大程度上被研究者忽视,更多的焦点被集中在患者和医护人员身上[2-6]。 目前,暂无慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与情况的研究。 本研究旨在调查慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与状况,分析其影响因素,以期为制订代理决策者预立医疗照护计划科普教育方案和针对性干预措施提供一定的参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法, 选取2021 年12月—2022 年4 月云南省哈尼族彝族自治州开远市某三级甲等综合医院血液肿瘤科、 心内科、 神经内科、肾内科、消化内分泌科、心外呼吸科住院的慢病患者的代理决策者为调查对象。 纳入标准:(1)被代理决策的患者符合《内科学》相应慢性病的诊断标准[7],慢性病主要为高血压、糖尿病、冠心病、慢性心力衰竭、慢性阻塞性肺疾病、恶性肿瘤、脑卒中、慢性肾衰竭、血脂异常(动脉粥样硬化性心血管疾病风险为高危或动脉粥样硬化性心血管疾病风险10 年发病平均危险为高危)等;(2)年龄≥18 岁;(3)意识清楚,有良好的认知及文字理解能力;(4)为患者的授权委托人(已签署医疗授权委托书)及主要照顾者;(5)了解患者病情及治疗经过;(6)对调查知情同意,并自愿参与。排除标准:(1)与患者无亲属关系,付费照顾者;(2)被代理决策的患者拒绝家属参与本研究。本研究为横断面调查研究, 按照总体均值估计样本量:采用公式n=(Zα/2*σ)2/δ2,结合文献报道的类似结果[8],取σ=13.57,α=0.05,希望容许误差δ 不超过2, 考虑10%样本损失率, 计算所需样本量为195 名。 本研究实际纳入300 名受试对象。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表 自行编制,共2 部分。 (1)代理决策者基本情况,包括性别、年龄、民族、学历、婚姻状况、有无宗教信仰、现居住地、工作状况、与患者的关系、有无从事医疗行业的亲友、是否了解患者疾病相关知识、是否经历过亲友抢救、是否参与过患者治疗决策、是否听说过生命支持治疗、与患者讨论临终话题、是否听说过预立医疗照护计划、对预立医疗照护计划的态度、是否愿意遵循患者的预立医疗指示;(2)慢性病患者的基本情况,包括性别、年龄、疾病诊断、病程、共病数量、近1 年住院次数、有无医保、患病后家庭经济负担、对自身疾病的了解程度(由代理决策者评估)、自感疾病严重程度(由代理决策者评估)、自理能力(采用Barthel 指数评价,100分为完全自理,61~99 分为轻度依赖,能够独立完成部分日常活动,需要部分帮助;41~60 分为中度依赖,需要大量帮助才能完成日常生活活动;0~40 分为重度依赖,不能完成大部分日常生活活动或完全依赖他人。 )。

1.2.2 维克森林医师信任量表中文修订版(Wake Forest Physician Trust Scale, WFPTS) 源量表由Hall等[9]于2002 年编制,用于评估患者对医生的信任度,Cronbach α 系数为0.93。 中文版量表由董恩宏等[10]于2012 年翻译及跨文化调适,用于评估患者对医生的信任度,Cronbach α 系数为0.89。该量表包括仁爱(5 个条目)和技术能力(5 个条目),共2 个维度10 个条目。 均采用Likert 5 级评分法, 按非常不同意~非常同意分别赋值1~5 分。总分10~50 分,得分越高,说明对医生越信任。本研究正式调查中该量表的Cronbach α 系数为0.801。

1.2.3 中文版代理决策者预立医疗照护计划参与调查问卷(the Advance Care Planning Engagement Survey for Surrogate Decision Makers,ACPES-SDM)源量表由Van 等[11]于2019 年编制,用于从代理决策者的角度评估社区慢性病患者家属在预立医疗照护计划过程中的参与情况,各维度Cronbach α 系数为0.90~0.91。中文版量表由刘雪冰等[12]于2021 年翻译及跨文化调适, 用于评估老年慢性病患者家属预立医疗照护计划参与情况,量表总Cronbach α 系数为0.925,各维度Cronbach α 系数为0.706~0.940。 该量表包括角色认知(4 个条目)、角色思考(4 个条目)、自我效能(3 个条目)、角色准备度(6 个条目),共4个维度17 个条目。 均采用Likert 5 级评分法,从完全没有/从不~非常有/总是分别赋值1~5 分。 总分17~85 分,得分越高说明代理决策者的预立医疗照护计划参与程度越高。本研究已获得中文版作者授权使用,正式调查中该量表的Cronbach α 系数为0.954。

1.3 资料收集方法 本研究采用问卷调查法,由课题组对5 名调查人员进行统一培训, 内容为预立医疗照护计划相关知识、问卷填写方法及注意事项,并统一指导语,以保证理解一致性。获得相关科室科主任、护士长同意后,调查人员对符合纳入标准的代理决策者进行面对面问卷调查并当场回收问卷。首先,向代理决策者介绍本次调查研究的目的、 预立医疗照护计划概念及预立医疗照护计划开展的意义,确保代理决策者对以上内容理解,获得其知情同意后,由代理决策者自填调查问卷。 如果调查对象在阅读或书写方面有障碍,则由调查员进行逐条阅读,代理决策者理解后回答, 调查员根据其真实决策代为填写。 共发放问卷318 份,回收有效问卷300 份,有效回收率为94.3%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0 分析数据。 计数资料采用频数、构成比描述,偏态分布的计量资料采用M(P25,P75)描 述;采 用Mann-Whitney U 检 验 和Kruskal Wallis H 检验比较不同特征的慢性病患者代理决策者的预立医疗照护计划参与度, 各组间两两比较采用Bonferroni 法校正显著性水平; 采用Spearman 相关分析慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度和就医信任度的相关性, 采用多重线性回归分析代理决策者预立医疗照护计划参与度的影响因素。 以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

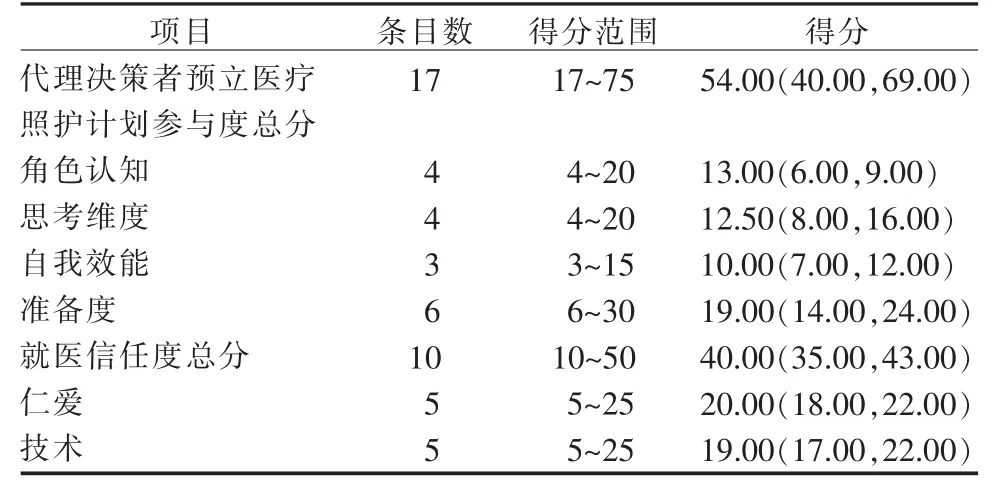

2.1 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度及就医信任度得分情况 本组慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度总分为54.00(40.00,69.00),就医信任度总分为40.00(35.00,43.00),各维度得分见表1。

表1 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度、就医信任度得分情况[n=300,M(P25,P75),分]

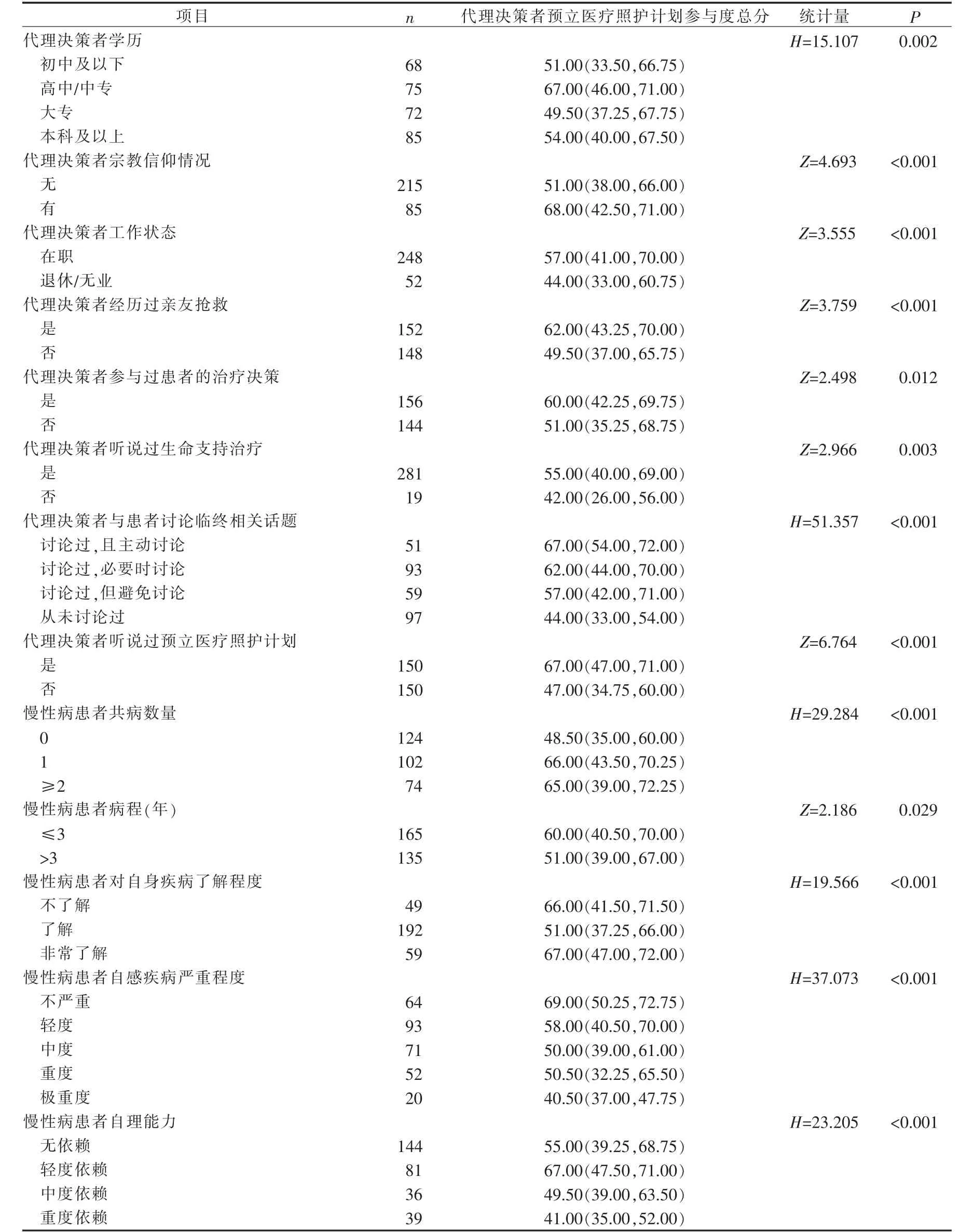

2.2 不同特征慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度的比较 将本组慢性病患者代理决策者按性别、年龄、民族、学历、婚姻状况、有无宗教信仰、现居住地、工作状况、与患者的关系、有无从事医疗行业的亲友、是否了解患者疾病相关知识、是否经历过亲友抢救、是否参与过患者治疗决策、是否了解生命支持治疗、与患者讨论临终话题、是否听说过预立医疗照护计划、对预立医疗照护计划的态度、是否愿意遵照患者的预立医疗指示分组, 以及按慢病患者的性别、年龄、疾病诊断、病程、共病数量、近1 年住院次数、有无医保、患病后家庭经济负担、对自身疾病的了解程度、 自感疾病严重程度、 自理能力分组, 比较慢性病患者代理决策者的预立医疗照护计划参与度总分。结果显示:不同学历、宗教信仰、工作状态、是否经历过亲友抢救、是否参与过患者的治疗决策、是否了解生命支持治疗、与患者讨论临终相关话题、是否听说过预立医疗照护计划的代理决策者,其代理决策者预立医疗照护计划参与度总分比较,差异均有统计学意义(P<0.05);不同共病数量、病程、对自身疾病了解程度、自感疾病严重程度、自理能力的慢性病患者,其代理决策者的代理决策者预立医疗照护计划参与度总分比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 不同特征的慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度得分比较[n=300,M(P25,P75),分]

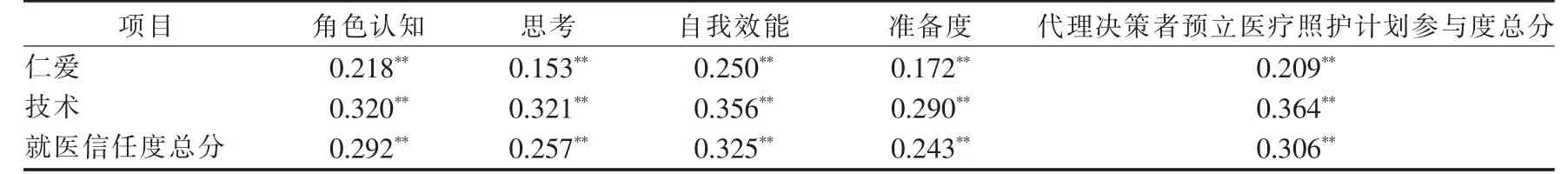

2.3 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度与就医信任度的相关性分析 Spearman 相关性分析结果显示, 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度总分与就医信任度总分呈正相关(rs=0.306,P<0.01)。 见表3。

表3 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度与就医信任度的相关性分析(n=300,r)

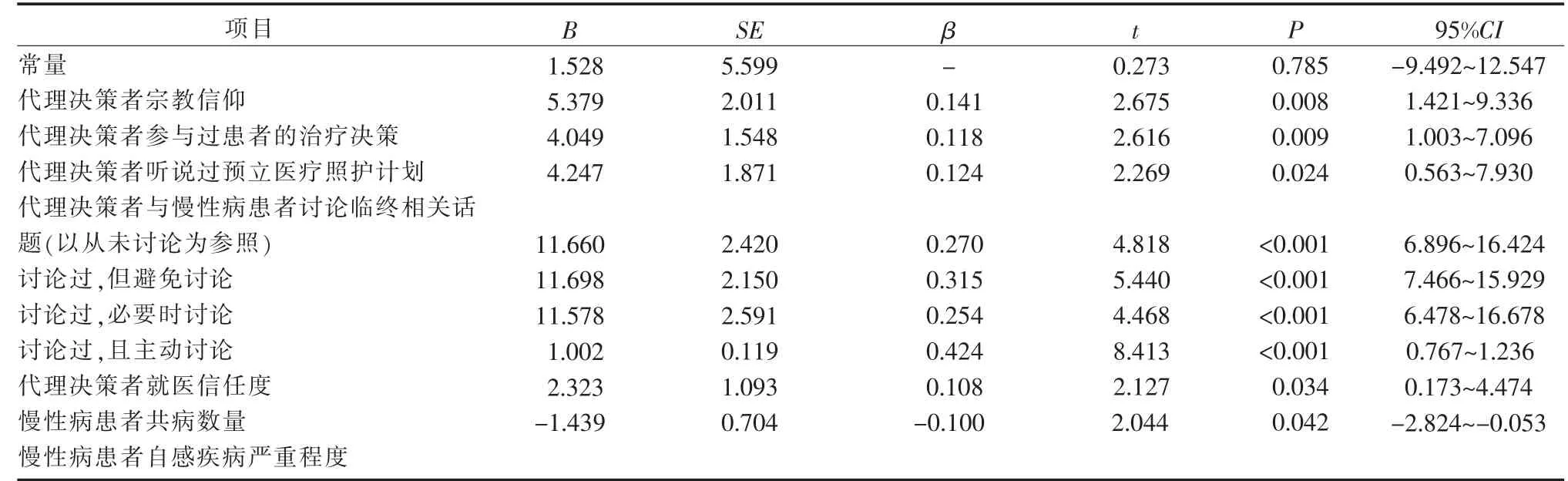

2.4 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度影响因素的多重线性回归分析 以慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度总分为因变量, 以单因素分析和相关性分析中有统计学意义的14 个变量(代理决策者的学历、宗教信仰、工作状态、经历过亲友抢救、参与过患者治疗决策、听说过生命支持治疗、与患者讨论临终相关话题、听说过预立医疗照护计划、就医信任度总分;慢性病患者的病程、共病数量、对自身疾病了解程度、自理能力、自感疾病严重程度)作为自变量,进行多重线性回归分析(α入=0.05,α出=0.10)。共线性诊断显示:各模型的容忍度为0.585~0.968,方差膨胀因子为1.033~1.709,各自变量之间不存在多重共线性。 多重线性回归分析结果显示,代理决策者的宗教信仰、参与过患者治疗决策、与患者讨论临终相关话题、听说过预立医疗照护计划、就医信任度,慢性病患者的共病数量及自感疾病严重程度进入回归方程(P<0.05),共解释总变异的41.2%,见表4。

表4 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度影响因素的多重线性回归分析(n=300)

3 讨论

3.1 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度处于中等偏上水平 本研究结果显示, 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度总分为54.00(40.00,69.00),与本量表总分中间值51 分比较,处于中等偏上水平;与王天航等[8]对血液肿瘤患者代理决策者的结果相似, 其预立医疗照护计划参与度总分为(52.23±13.57)分。 随着政府和公众对预立医疗照护计划的宣传和推广, 预立医疗照护计划对公众而言不再是完全陌生的新事物[3,13]。 本调查中,50.0%的慢性病患者代理决策者听说过预立医疗照护计划,高于王天航等[8]的研究(16.2%);50.0%的慢性病患者代理决策者对预立医疗照护计划持支持态度,78.7%的代理决策者表示如果患者做了预立医疗照护计划指示,愿意遵照执行。慢性病患者代理决策整体对预立医疗照护计划呈较积极态度, 因此其参与度处于中等偏上水平。此外,本研究调查的是当地综合实力较强的三级甲等医院, 位于少数民族地区,汉族、回族、哈尼族、彝族聚居,该地区民族文化及宗教信仰氛围浓郁, 就诊患者及家属大多为当地及周边地区的居民。 本调查中,28.3%的代理决策者有宗教信仰,在潜移默化中对民众进行了生命教育,使得当地人民具有较为豁达的生死观, 这些可能促进了本研究中预立医疗照护计划的参与度。

3.2 慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与度的影响因素分析

3.2.1 宗教信仰 本研究结果显示, 有宗教信仰的代理决策者, 其预立医疗照护计划参与度更高(B=5.379,P=0.008);与Kang 等[14]的研究结果相似。坦然面对死亡是宗教信仰宣扬的态度,宗教信仰能给人带来精神寄托和心理慰藉,缓解死亡焦虑,让人更能接受预立医疗照护计划的理念[15]。 此外,家庭成员间互相影响,在宗教信仰上往往有较高的同质性,对于死亡、预立医疗照护计划可能有较一致的看法;而且,国内的代理决策者也一般由家庭成员担任。 建议对有宗教信仰的慢性病患者、代理决策者及其他家庭成员一起进行预立医疗照护计划相关宣教,提高家庭整体对患者疾病的接受度,以及对预立医疗照护计划的认知度、参与度。 对于没有宗教信仰的代理决策者和慢性病患者,建议结合我国传统文化,在疾病治疗护理过程中融入生死教育,为讨论预立医疗照护计划做准备。

3.2.2 参与过慢性病患者治疗决策 本研究结果显示,参与过慢性病患者治疗决策的代理决策者,其预立医疗照护计划参与度更高(B=4.409,P=0.009)。过往参与患者治疗决策的经历有助于代理决策者了解患者病情、感受患者的痛苦、理解患者的诉求,让代理决策者更清楚的意识到为患者决策的压力和困境,从而积极的与患者沟通,最终在治疗及临终决策上达成共识。 参与治疗决策的经历也有助于代理决策者积累决策经验,提升代理决策者参与患者预立医疗照护计划的信心。在预立医疗照护计划实施过程中,对于既往有参与慢性病患者治疗决策经历的代理决策者,鼓励其一同参与患者的预立医疗照护计划讨论,将代理决策者先前参与治疗决策的体验作为讨论的起点;对于既往没有参与慢性病患者治疗决策经历的代理决策者,医护人员可通过让其参与患者的治疗决策、或者借助预立医疗照护计划教育工具[16]对代理决策者进行教育,让其获得相关经验,提高代理决策者的预立医疗照护计划参与度。

3.2.3 与慢性病患者讨论临终相关话题 本研究结果显示,相比于从未与慢性病患者讨论过临终相关话题,无论避免讨论、必要时讨论、还是主动讨论的代理决策者,只要代理决策者有与患者讨论临终相关话题的经历,其预立医疗照护计划参与度更高(B=11.578~11.698,均P<0.001)。临终相关话题包括疾病不可治愈性的沟通、疾病和死亡认知的讨论、临终救护措施的决策、交代身后事等,是家庭重要互动之一。 讨论临终相关话题有利于明确患者的需求和愿望,讨论时机越早,对患病家庭选择合适的治疗方案及临终决策益处越大[17]。 临终问题的公开沟通也是保障患者自主性和代理决策准确性的重要方法。 临终患者担忧亲属、担忧治疗效果,情绪低落,经济压力大,丧失希望等;家属的情绪低落,害怕患者离世、不想独活等心理体验等可以促发临终患者和家属关于临终话题的讨论[17]。因此,医护人员在工作中发现慢性病患者或家属有以上任一因素时,可适时引导代理决策者与患者讨论临终相关话题,促使家庭对预立医疗照护计划的主动思考,提高预立医疗照护计划参与度,保障代理决策者与患者的治疗照护意愿的一致性。

3.2.4 听说过预立医疗照护计划 本研究结果显示,听说过预立医疗照护计划的代理决策者,其预立医疗照护计划参与度更高(B=4.247,P=0.024)。 从知信行理论角度看,知识是产生行为的基础和行为改变的必要条件[18]。 听说过预立医疗照护计划的代理决策者更能感知到预立医疗照护计划对患者、代理决策者以及患者家庭的价值蕴意。 缺乏预立医疗照护计划知识是阻碍公众接受预立医疗照护计划的主要因素[19],因此,提供有关预立医疗照护计划的知识和教育是促进预立医疗照护计划实践的关键一步。 本研究中,慢性病患者代理决策者对预立医疗照护计划的认知有待提高。医护人员可以制作预立医疗照护计划、生命支持等相关宣传手册和视频,对慢性病患者的代理决策者进行科普宣传,充分解释预立医疗照护计划的具体含义以及实施的必要性,增加代理决策者和患者的预立医疗照护计划相关知识,纠正错误的认知和偏见,促进患者及代理决策者的预立医疗照护计划参与度, 推动“以家庭为中心”的预立医疗照护计划实践[20]。

3.2.5 就医信任度 本研究结果显示, 就医信任度越高的代理决策者, 其预立医疗照护计划参与度越高(B=1.002,P<0.001)。 预立医疗照护计划的实施需要医患之间保持良好的沟通状态, 代理决策者作为连通医生和患者之间的桥梁, 是重要参与者和决定者。 医生与患者及其代理决策者需要建立信任的良好关系,有利于预立医疗照护计划的实施,及时解决患者和代理决策者对预立医疗照护计划的误解和担忧。研究显示,信息充分共享可以减少医患之间的信息不对称,帮助患者理解治疗过程,提高患者对预后及风险的感知能力,降低决策冲突和疾病不确定感,同时改善患者和代理决策者的焦虑及抑郁情绪,从而提高患者和家属对医护人员的信任[33]。 建议医护人员根据慢性病患者家庭实际情况, 灵活采取共享决策模式[12],为慢性病患者及代理决策者提供充足的信息,提高他们对医护人员的信任。

3.2.6 慢性病患者共病数量 本研究结果显示,慢性病患者共病数量越多,其代理决策者的预立医疗照护计划参与度越高(B=2.323,P=0.034)。 共病是指长期同时患有2 种及以上慢性病[21]。 本研究中,58.7%的慢性病患者存在2 种及以上慢性疾病。 共病增加患者就医次数、疾病诊疗相关技术的难度以及死亡风险,加重患病家庭负担[22]。 共病患者和代理决策者在经历多项检查、治疗及医疗决策的过程中感受的痛苦也越深刻,会更注重让患者得到舒适的治疗,减轻痛苦。 预立医疗照护计划能满足患者和决策者这一方面的需求,在此过程中所建立的生命价值观更容易让代理决策者理解预立医疗照护计划的内涵和价值,让代理决策者更愿意接受和参与预立医疗照护计划。 因此,可以针对多病共存的慢性病患者及其代理决策者开展预立医疗照护计教育,将其作为推广预立医疗照护计划的重点人群。

3.2.7 慢性病患者自感疾病严重程度 本研究结果显示,慢性病患者自感疾病越严重,其代理决策者预立医疗照护计划参与度越低 (B=-1.439,P=0.042)。王心茹等[23]和杨蓉等[24]在慢性病患者中的调查结果显示, 慢性病患者自感疾病严重程度不影响自身的预立医疗照护计划接受度和准备度。本研究中,慢性病患者自感疾病严重程度与代理决策者的预立医疗照护计划参与度呈负相关, 可能是因为当慢性病患者自感疾病比较严重时, 代理决策者不接受慢性病患者病情恶化的事实,回避患者的疾病,讨论预立医疗照护计划让代理决策者联想到患者的死亡, 因此代理决策者可能呈现比较低的预立医疗照护计划参与度,甚至逃避预立医疗照护计划相关行为。这也提示医护人员, 尽可能在慢性病患者病情比较稳定的情况下与代理决策者讨论预立医疗照护计划事宜,而不是等到慢性病患者病重或临终前才介入。 尽早与慢性病患者及其代理决策者开展预立医疗照护计划沟通, 也有利于慢性病患者和代理决策者有充足的时间去思考和确立符合患者意愿和价值观的临终决策,减少这一过程中的决策压力,避免决策后悔。

4 本研究的不足

本研究的不足之处在于, 所有样本来源于同一所医院, 且300 名慢性病患者代理决策中仅有4 名为慢性病患者的父母,样本缺乏代表性,今后将进一步扩大样本范围进一步探讨。