虚拟数字代言人的营销机制与风险治理

黄佳琪

(重庆大学新闻学院,重庆 401331)

一、虚拟数字代言人的概念

目前,学界对虚拟数字代言人尚未有明确的定义,但是,已有不少学者针对代言人以及虚拟代言人进行了相关阐释。本文根据目前已有的相关文献及其特点尝试提出超写实虚拟数字代言人的概念。

(一)从代言人到虚拟代言人

已有文献中,大多数学者都是从具有一定知名度的真实的自然人 (如名人、偶像等)层面去界定代言人概念的。Mowen与Brown认为,代言人指的是在广告中通过表达自身对该品牌或产品的认同感,来促使消费者建立积极的品牌或广告态度的个人[1]。之后,Freiden扩大了代言人的内涵,他认为代言人不仅仅是具有广泛影响力的名人或明星,还包括拥有产品或品牌实际经验的消费者、专家或企业管理者等[2]。随着数字技术的发展和品牌营销手段的创新,许多企业和品牌开始创作虚拟的卡通形象作为代言人,在此意义上,学界对品牌代言人的定义研究进一步深入,徐卫华认为品牌代言人可以是代表品牌发言或采用某种方式传播品牌信息的虚拟人物或团体组织[3]。至此,学界对代言人的定义不仅仅限制于名人,而开始扩展至具有影响力的虚拟形象。

(二)虚拟数字代言人

虚拟数字代言人是虚拟代言人中的一种类型,是利用计算机生成图像技术 (CGI,Computer-Generated Image)和人工智能技术 (AI,Artificial Intelligence)创造的具有超高真实性的虚拟数字人物,本质是基于CGI和AI技术的一种数字媒介产品。这种虚拟代言人与卡通等非人类形态代言人不同,具有高度拟人化的形象特点,拥有高度真实且近乎完美的容貌和身材,能够在网络中与人进行深度互动。由于“真实”且“完美”的角色定位以及较高的可塑造性,虚拟数字代言人受到了众多品牌方的青睐,具有很高的商业价值。

二、虚拟数字代言人的发展及现状

虚拟数字代言人是由二次元虚拟代言人发展而来的。最初的虚拟代言形象呈现出二次元特征,随着数字技术的不断发展,CGI技术被运用于虚拟数字人的创作中,使得虚拟数字人逐步被运用于各种行业场景中,发挥着代替人工的实用型功能。随后,虚拟数字人又被运用于广告营销行业,商业化的虚拟数字代言人应运而生。

(一)二次元数字虚拟偶像

最初,虚拟代言人是以二次元歌手、偶像的形象走进大众视野的。比如,日本的虚拟偶像“初音未来”和中国的“洛天依”,这两者都是运用3D动画、CGI技术,并以VOCALOID3语音合成引擎为基础创造的,能够在互联网等虚拟场景中进行宣传活动的无真实本体的虚拟形象,不仅可以借助VR、全息投影等技术出现在现实场景中,也能在很大程度上调动粉丝的积极性,使他们获得认同感和参与感,因此,受到了众多品牌方的青睐。以洛天依为例,截至2022年12月,它在新浪微博拥有542.7万粉丝,并与可口可乐、雀巢、太平鸟等品牌建立了合作关系。艾媒咨询 《2022年中国虚拟人行业发展研究报告》数据显示,2021年,虚拟偶像带动的整体市场规模和核心市场规模分别为1074.9亿元、62.2亿元[4]。

(二)功能型虚拟数字人

随着CGI技术的不断发展,虚拟人物呈现出高仿真、高拟人化的特点。与二次元虚拟人不同的是,功能型虚拟数字人在外形上更接近于真实的人类,并且形象更平和、亲切,因此,常被运用于新闻传媒和互联网等行业中。

目前,国内功能型虚拟数字人的运用比较广泛,“他们”已活跃于各个领域,比如,OPPO的虚拟助手“小布”、央视导播“小C”、新华社数字航天员“小诤”。这种基于最新技术并具有高仿真特征的虚拟数字人,凭借新颖性和亲近感,对用户产生了较强的吸引力,加之AI技术的助推,使得功能型虚拟数字人具备和海量用户对话、解决问题的能力,其服务功能更加凸显,更受用户青睐。

(三)虚拟数字代言人

随着功能型虚拟数字人的出现,数字技术企业发现了虚拟数字人背后的商业价值。如今,越来越多的虚拟数字人以模特、时尚博主等形象进入人们的视野,活跃于社交媒体平台中。目前,市场上出现的虚拟数字代言人大致上可分为两类:一类是品牌自创的虚拟数字代言人;另一类是邀请已具备较高知名度的虚拟数字人担任代言人。

品牌自创的虚拟数字代言人指品牌根据自身产品特色和消费者喜好设计创作的全新虚拟人物形象,或根据已有二维形象创作的三维拟真人形象。比如,肯德基的虚拟形象山德士上校、花西子的品牌虚拟形象“花西子”。实际上,虚拟数字代言人就是品牌拟人化的一种形式,品牌通过设置虚拟数字代言人可以拉近与消费者的距离。

已具备较高知名度的虚拟数字人往往相貌完美、着装潮流、仿如真人,主要活跃于社交媒体平台,其内容呈现形式以图片和文字为主。比如,2021年,由燃麦科技推出的国内首位虚拟数字人AYAYI已成为不少品牌的广告代言人,并与BOSE、空山基等受年轻人欢迎的品牌进行了合作。

三、虚拟数字代言人的营销机制

品牌自创虚拟数字代言人和邀请已有知名度的虚拟数字人担任代言人在生产、营销模式上大致相同,但是,已有较高知名度的虚拟数字人的商业活动范围更加广泛,营销模式也更加多样。本部分将从内容、传播、策略三个方面来分析虚拟数字代言人的营销机制。

(一)内容

小红书是较受人们喜爱的社交媒体平台之一,也是虚拟数字代言人进行宣传营销活动的主要平台,因此,本文以小红书的相关数字虚拟人“博主”为研究样本。研究选择了其中活跃度较高、综合影响力排名前5的虚拟数字人“博主”,将“他们”所发布的笔记内容作为研究样本,并采用文本分析法整理出了2022年12月18日前,5名虚拟数字代言人的所有笔记 (包括数量、粉丝量、点赞量、标签、文本、广告),如表1所示。

表1 部分虚拟数字代言人小红书数据

1.以图文为主,互动性强

从文本特征来看,虚拟数字代言人所发布的笔记以图文、视频为主要载体,文案内容具有互动性强、时效性强等特点。

首先,文本形式以图文为主,在5位虚拟数字代言人发布的676篇笔记中,图文形式的笔记有611篇,占比为90%。虚拟数字代言人的外形生产主要依托于CGI技术,并结合真人出镜的模式,通过后期合成达到真实还原,比如,要细致刻画毛发、细纹、表情,借助服装模拟类引擎创造出在数字平面上接近于真实材料的各类虚拟数字时装,而视频制作需要更强大的人工智能和图形渲染技术。因此,虚拟数字代言人的发展初期都是以图文为主要表现形式,随着技术日趋成熟,视频形式才逐渐成为虚拟数字代言人新的创作表现。

其次,从文本内容来看,5位虚拟数字代言人发布的笔记文案多采取疑问句、祈使句的形式来加强与粉丝的互动,比如,AYAYI的200篇笔记中有45篇的标题为疑问句;同时,虚拟数字代言人也会采用征集粉丝提问的方式来提升互动性,比如,Miquela在小红书中征集粉丝提问并以视频的形式进行回应。此外,5位虚拟数字代言人的笔记内容通常会紧跟时事热点,比如,在事件发生和重要节日时,“他们”都会更新相应主题的笔记。

2.主题风格鲜明

这些虚拟博主所发布的笔记内容主题鲜明,可分为普通内容和广告内容两种。

首先,普通内容主要是根据虚拟数字代言人的人物“设定”来创作的,包括职业、日常生活、成长经历等。虚拟数字代言人不仅拥有高仿真的外表,也拥有与人类相似的“社会性”特征 (如人设、性格、社会关系等),因此,不同的虚拟数字代言人都具有各自鲜明的风格和特点。比如,Miquela的职业是歌手,常在社交平台分享自己创作的单曲;Imma是时尚博主和设计师,经常参与时尚鞋服的设计、推广,而这一系列普通内容的呈现实际是为广告呈现奠定基础。

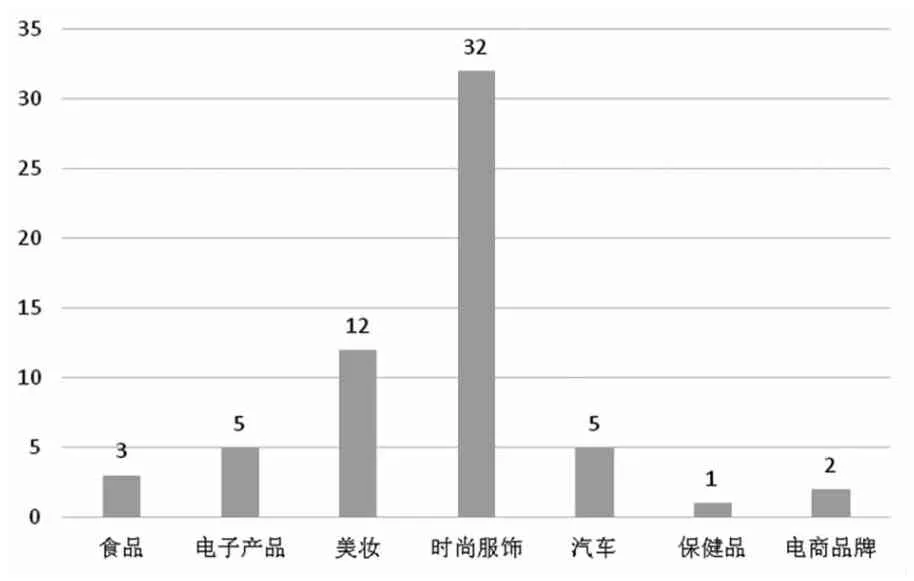

其次,从广告内容来看,虚拟数字代言人合作的品牌类型多样,包括美妆、时尚服饰、电子科技、汽车、食品等多种类型。从表2中可以看出,时尚服饰类品牌占比最大,这是由于虚拟数字代言人的外表大多通过技术合成,在外表塑造和呈现方面的技术要求相对较低,广告呈现的效果较好。此外,食品类、保健品类等需要亲身体验的品牌也会选择与虚拟数字代言人合作。

表2 合作品牌类别

通过分析虚拟数字代言人笔记所呈现的内容我们可以发现,这些内容是虚拟数字人人格化的呈现。这些人格化特征不仅拉近了虚拟数字代言人与品牌受众之间的距离,也为虚拟数字代言人赋予了科技感和神秘感,从而激起了年轻受众的猎奇心理,迎合了年轻受众的审美,进一步加深了虚拟人物与受众的沟通、交流,为后续与受众建立联系奠定了基础。

(二)传播

虚拟数字代言人具有较强的传播能力,其传播模式可分为多媒介融合传播和粉丝舆论场社群传播两种。

1.多媒介融合传播

虚拟数字代言人主要采用的是体验经济下的代言模式。体验经济的核心是以消费者为中心,注重消费者的整个消费过程,让消费者在接受产品宣传到购买产品或服务,再到售后的整个过程中获得全方位的满足[5]。目前,虚拟数字代言人主要通过社交媒体平台来为消费者提供“体验式”的产品宣传,虚拟数字代言人可以根据不同品牌宣传的需要以及消费者实施消费行为的不同阶段,借助VR、AI等技术,通过电商直播、全息投影等媒介呈现形式实现与消费者的互动。比如,在产品宣传阶段,主要通过图文、视频等形式在社交媒体平台向消费者进行产品宣传;在消费者实施消费行为的阶段,通过电商直播实现与消费者的互动;在售后环节,借助智能语音合成技术通过人机交互的方式为消费者提供个性化的售后服务。

2.粉丝舆论场社群传播

拉扎斯菲尔德认为,在大众传播中每个受众都是特定的群体或圈层中的一员,在群体中,各个媒介的信息都会被过滤、选择,群体往往更欢迎意见相同的“共识”信息,相反,也会抵制或反抗意见不同的信息。虚拟数字代言人在传播内容时非常注重与粉丝进行互动,因此,在互联网中发展出了虚拟的粉丝群体,并且,在社交媒体平台的加持下,可以实现社群内成员的沟通交流,或对虚拟数字人形象进行再创作实现二次传播。这些虚拟粉丝群体往往具有更高的品牌忠诚度,在这种积极的社交性群体传播中,虚拟数字人所代言的品牌将获得更大的传播力和影响力。

(三)策略

虚拟数字代言人要从一个简单的虚拟形象演变成具有商业价值的数字媒介产品,需要通过一定的营销来构建其符号化身份,具体的营销策略包括故事化营销和粉丝经济营销两种。

1.故事化营销

对消费者来说,具有故事化的事物更能吸引并激发他们产生接收意愿。社交媒体平台是人们分享日常生活的主要途径,同样也为虚拟数字代言人表现“自我”提供了平台。与传统的真人意见领袖相同,虚拟数字代言人也是通过“炒作”、参与公共话题等社会互动来增加自己的曝光度,提升自身知名度,从而吸引粉丝关注。虚拟数字代言人的社会互动主要分为线上、线下两种方式:在线上,一方面“他们”通过参与公共话题和粉丝进行互动,利用言论凸显自身性格和价值观念;另一方面是进行话题炒作,比如,基于敏感性的社会话题创作虚假“故事”,引起粉丝关注。在线下,虚拟数字代言人通常是借助VR、全息投影等技术,通过与现实生活中的名人进行互动,与他们共同创造“故事化”的联系和经历,从而提升自己的曝光度。

2.粉丝经济营销

在媒介技术快速发展的时代,社会中所有的文化、符号、商品都被数字化的媒介呈现了出来,在带给人们更加直观刺激的视觉体验的同时,也让人们沉浸于这种科技感、互动性强的审美体验中。通过数字营销公司的社会化呈现,虚拟数字代言人的形象更加立体化、丰富化,但是,也具有较强的争议性。虚拟数字代言人因完美的外表、独特的个性被人们视为偶像,但这只是团队的网络营销以及粉丝对虚拟偶像亲密关系的想象。粉丝对偶像的崇拜体现在对偶像的外形、人格、作品等真实载体的审美和情感投射中[6],而虚拟数字代言人的这些特征都是由营销团队精心设计的,是为了全力迎合粉丝的审美和情感。

鲍德里亚曾说:“在拟真原则支配的世界,真实成为了模型的借口[7]。”实际上,无论是名人还是虚拟数字代言人,他们本质上都是通过影像化符号编码生产出来的一套符号体系;他们活跃于屏幕、社交网站和各类社会话题之中,成为了粉丝情感投射的客体。相较于真人明星代言人,虚拟数字代言人作为一整套的符号系统更能满足受众的情感需求。虚拟数字代言人的“超真实”特点通过技术赋权并在不同场景中进行呈现,强化了大众的认知。用户通过媒介技术与虚拟数字代言人建立粉丝、偶像之间的亲密关系,对虚拟数字代言人所呈现的形象充满期待,并将虚拟数字代言人的形象作为标准的审美参照。在这一过程中,用户沉迷于媒介打造的拟真世界中无法自拔,在不知不觉中成为了被消费的主体。

四、虚拟数字人代言的风险

(一)法律风险

1.虚假广告风险

虚拟数字代言人具有高仿真性和可控性的特点,在视觉上可以达到“以假乱真”的效果,因此,品牌方会选择虚拟数字代言人代替明星去规避真人代言常会出现的人设崩塌等风险。但是,选择虚拟数字代言人也存在一定的法律风险。

我国 《广告法》第38条规定,广告代言人所代言或推荐的产品及服务必须是自己亲身使用过或体验过的。而虚拟数字代言人本质上是虚构的,并未真正使用过任何产品或服务,其代言产品的视觉形象也都是专业团队通过技术打造的,“他们”高度拟人化的形象容易使消费者产生误解,因此,不符合该条规定的“依据事实进行代言”。比如,燃麦科技旗下的虚拟数字代言人AYAYI在小红书平台发布的Bose品牌耳机的平面广告,“她”佩戴着该品牌的耳机,并配文:“Bose首席降噪体验官”。事实上,AYAYI并不能真正“体验”该产品,这种平面广告很容易让消费者误解是经过使用体验后推荐的产品,因此,就具有虚假广告的嫌疑。此外,虚拟数字代言人所代言的食品、实用性工具等产品,同样是未经使用而进行的代言,不仅无法保障广告的真实性,侵犯了消费者了解产品真实性的权利,也会损害品牌形象,比如,“国风”虚拟数字人翎Ling就代言了饮品品牌“奈雪的茶”以及汽车品牌特斯拉。

2.责任主体难以确认

当虚拟数字代言人的代言行为触犯到法律,就需要确认其行为主体。然而,虚拟数字代言人并非真人,所以其行为主体很难确认。

首先,我国现有的 《广告法》对虚拟数字代言人的概念并未明确界定,只对广告代言人进行了明确的定义。根据 《广告法》第二条第五款的规定,“代言人”是以自身的名义和形象进行代言的,而虚拟数字代言人虽然具有高仿真性,但“他们”不是自然人、也并非真实存在的个体,因此不存在“自己”这一概念。并且,虚拟数字代言人不是以团队运营者的名义进行代言的,所以也不符合 《广告法》中“代言人”的定义。依据 《广告法》第二条中对广告发布者的规定,我们将虚拟数字代言人背后的实际运作者定义为广告发布者,将虚拟数字代言人背后的数字营销公司定义为“组织”,相对来说比较合理。

其次,在法律责任的确认方面,《广告法》第37、38条规定,承担虚假广告的责任主体不包括广告表演者、代言人。因此,即使虚拟数字代言人属于《广告法》中所规定的代言人范畴,“他们”所进行的虚假代言和虚假宣传也不用承担法律责任。

最后,在刑事责任层面上,《刑法》第222条中只规定了广告主、广告经营者以及广告发布者的刑事责任,同样没有规定广告代言人的刑事责任,这就导致虚拟数字代言人宣传行为的责任主体难以明确。

(二)伦理风险

1.“虚拟外壳”下的价值观灌输

虚拟数字代言人一般是由专业团队打造的,拥有团队赋予的特定人设,并且外形优越,因此,吸引了较多粉丝关注,也在无形中向粉丝传递着“他们”的价值观念。但是,为了打造虚拟人物的商业价值,团队往往会为虚拟数字代言人设立能够引起话题的特殊人设,甚至进行炒作,这种行为不仅会污染公共空间,也会暴露创造者的商业利润动机。此外,社交媒体是虚拟数字人物获取流量的重要平台,“他们”往往会在其中广泛参与话题讨论,因身份、人设具有特殊性,所以“他们”会对一些群体产生引导作用,同样也存在着传播错误价值观和引发负面舆论的风险。并且,虚拟数字人物的粉丝群体主要为青少年,他们的价值观尚未成型,容易模仿“偶像”的行为,如果虚拟数字代言人的价值导向错误,会对他们的成长产生不利影响。

2.符号消费导致泛娱乐化加剧

意识迁移理论 (meaning transfer theory)认为,阶级、地位、性别和种族等社会属性是每个人的象征意义,名人的象征意义更加广为人知,通过代言行为,名人将自身的象征意义迁移到品牌上,赋予品牌意义和价值[8]。虚拟数字代言人也同样具有这样的意义,但是,作为一个具有商业属性的数字媒介产品,它的价值意义是经过团队精心设计而来的,并且以商业价值为最终目的,因此,它自诞生起就不同于传统代言人具备情感和人格,它的符号价值消费也没有传统名人符号消费背后所蕴含的代言人自身的价值观。虚拟数字代言人是符号消费升级、数字技术发展以及偶像市场工业化运作下迎合大众符号化审美的产物。在眼球经济时代,为了迎合品牌方和消费者的喜好,虚拟数字代言人的象征意义往往具有当下最受欢迎的特征,比如,时尚的外表、跨性别的身份认同等。但是,一味地追逐消费者喜好,会使消费者不断地受到泛娱乐化品牌文化的影响,从而沉浸于自己的审美中,逐渐丧失判断能力;而品牌和虚拟数字代言人为了取悦消费者又会用更低俗的产品和广告占领市场,导致泛娱乐话加剧。

五、虚拟数字代言人的治理建议

(一)完善相关法律条列,明确责任主体

目前,许多虚拟数字人以代言人的名义与品牌合作进行产品宣传活动,这一行为已经构成了“代言”这一事实,但是,我国现有的法律法规对虚拟数字代言人代言行为的责任尚无明确规定。因此,完善相关法律法规,确立虚拟数字代言人的法律责任是规范虚拟数字代言人代言行为的重要举措之一。

首先,要进一步完善 《广告法》,明确虚拟数字代言人虚假代言行为的法律责任,将虚拟数字代言人的经营者明确为责任承担主体,只要虚拟数字代言人的代言行为存在虚假,符合承担责任的前提条件,就应与品牌方承担连带责任。同时,还应明确规定虚拟数字代言人经营者承担法律责任的条件。

其次,要通过立法明确规范虚拟数字代言人的代言行为,在一定程度上限制虚拟数字代言人可代言的产品类别,比如,能通过视觉呈现效果的服装类、化妆品类产品可以由虚拟数字代言人代言,但是,需要亲身体验才能了解效果的食品类、功能类产品应禁止由虚拟数字代言人代言。

(二)强化广告发布平台的责任

虚拟数字代言人主要通过社交媒体平台进行广告宣传。目前,我国主要通过加强平台的监管责任来约束广告发布者的行为。

在此基础上,应进一步细化网络平台的责任。一是“把关”义务,网络平台在允许发布广告之前要严格审核广告内容,拒绝发布虚假广告;二是“标注”义务,依据 《互联网广告管理暂行办法》第七条,互联网广告需要标明“广告”标识以保证广告内容的可识别性,因此,网络平台要在对虚拟数字代言人发布的广告内容标注“广告”标签的基础上,增加“虚拟”标签,以提醒消费者理性消费;三是“删除”义务,网络平台发现发布虚假广告或虚假宣传行为时,要责令发布者在规定时间内进行删除。

(三)行业的自我规制

自我规制是国家利用社会私人主体的自律性行为间接达成规制目的,以协助国家完成公共任务[9]。虚拟数字代言人是广告行业一个新兴的营销模式,为了使行业得到可持续发展,行业内部必须进行“强制性自我规制”。“强制性自我规制”指利用透明、责任、目标性、一致性、比例性等规制因素来克服纯粹自我规制的不足,同时取代传统的命令和控制型规制[10]。因此,行业内部应通过行业共识制定一些行为准则或倡议,约束技术人员、营销人员以及企业的行为,提高规制的有效性和效率,并积极探索加强自我规制的措施,为行业发展营造良好的环境。

此外,虚拟数字代言人的代言行为主要通过互联网进行,依据 《互联网广告管理暂行办法》第四条,鼓励中国广告协会等广告行业组织制定行业规范,加强行业自律。因此,行政部门要赋予广告协会在法律允许范围内的事先审查权,使广告协会能够有效发挥行业自律作用。一方面,广告协会可以针对虚拟数字代言人的发展现状,成立虚拟数字代言人行业自律小组,审查、监督虚拟数字代言人的代言行为;另一方面,可以组织行业人员达成共识,共同维护虚拟数字代言人广告代言环境的秩序。

六、结 语

随着人工智能技术的不断发展,人机交互越来越深入,虚拟人物形象得到了更广阔的发展空间,并受到了越来越多品牌的青睐,但是,作为一个新兴的具有营销功能的数字产品,它也带来了较多的社会风险。因此,探讨如何发挥虚拟数字代言人的最大价值,如何规避虚拟数字代言人在代言过程中产生的问题,具有很强的理论和实践意义。