一般智力的认知发展神经机制及其干预

王志东,孙 铁,肖 风

(1.北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100000;2.山西师范大学教育科学学院,太原 030000;3.浙江师范大学堪萨斯大学联合教育学院,金华 321000;4.贵州师范大学心理学院,贵阳 550000)

智力被认为是适应环境的能力,以及从经验中学习的能力(Sternberg,1996)。在早期对人类认知能力的探索中,研究者们发现不同认知能力之间存在显著的相关性,这种相关性被命名为positive manifold,并成为智力研究中最常被观测到的现象(Spearman,1904)。positive manifold被视为一般智力的反映,称为g因素。由于心理测量学上的智力(即智力测验分数)与真实智力并不完全相同,所以不同研究者对智力的构念并不一致。

当前主流的智力理论为CHC(Cattell-Horn-Carroll)理论(Benson et al.,2010;McGrew,2009),认为一般智力是一个层级结构,包括处于顶层的g,以及位于下层的晶体智力和流体智力;其中g会影响晶体智力和流体智力;晶体智力代表过往经历中所获得的知识和经验,流体智力代表解决新异问题的能力。因此,在概念层面,流体智力和一般智力是非常接近的,本研究所述智力主要指流体智力。

除了一般智力外,还存在特殊智力。Spearman(1928)认为特殊智力与一般智力相关,指领域范围相对特定的能力。加德纳(2011)认为智力不是一种单一的能力,而是包含了广泛的能力,包含言语、逻辑-数学、空间、音乐、运动、人际、自知、自然智力。斯滕伯格(1985)提出了智力三元理论,包含成分、情境和经验三个维度,其中情境和经验分别强调与环境的拟合以及经验的作用,这也意味着智力无法作为一个一般性的因素单独研究。从种系发展的角度来看,特殊智力不再局限于部分领域,而是将特殊智力推广进整个心智,大量的特殊智力组成了人类心智。从个体发展的角度看,不同认知能力的发展取决于特殊的环境,这种模块化发展构成了个体的认知能力。

因此,研究首先从进化心理学、发展心理学和神经生理基础的角度,结合领域一般和特殊的讨论,分别回顾相关的智力研究,表明智力的干预有其相应的理论基础。随后梳理了智力干预的方案和效果,讨论了智力干预结果不一致的可能原因。

1 智力的进化心理学研究

由于智力反映了环境适应能力,这意味着智力是演化的产物,且受到环境的筛选。基于达尔文进化论的进化心理学为探究人类心智提供了新的研究道路,进化取向的理论认为智力会提升物种生存和繁衍的机会(Calvin et al.,2017;Chen et al.,2019)。比如,西部灌丛鸟会采用多种复杂的策略来贮藏食物,来避免其他鸟类的偷窃(Clayton et al.,2007);斑鬣狗会根据族群内的等级来决定食物资源的优先级,并在竞争与合作中寻求平衡(Holekamp et al.,2007)。因此,智力作为一种适应器,在物种适应环境、繁衍与进化中起着举足轻重的作用。

在智力的领域一般性与领域特殊性的争论中,关键在于谁可以更好的解决自然环境中的适应问题。Cosmides(1994)认为在探索人类认知结构的过程中,有两个问题需要考虑:一是关于可学习性,二是关于可进化性。进化会偏向于选择有效率的生存问题解决方法,而越有效率的解决方式则会越发偏向专门化和领域特殊化,从而形成模块系统(Anderson &Finlay,2014;Fodor,1983)。因此,进化心理学更偏爱模块智力(领域特殊性智力)的存在,因为相比领域一般智力,模块系统在物种进化过程中更具优势。而在人类身上,也发现了与社会交换有关的领域特殊性智力(Cosmides et al.,2010)。

但模块系统和领域一般性智力本身或许是共存的。Kaufman等(2011)发现人们会更容易解决与社会交换相关的问题,而一般智力又可以很好地解释不同类型推理表现的个体差异,分别支持了进化心理学中的模块系统和一般性智力。Burkart等(2017)认为,一个物种的认知能力包含生态认知技能和社会认知技能,主要由两方面构建:一方面是由Fodor模块直接产生的,另一方面则是由一般智力通过社会学习而逐渐自动化的二级模块。这种一般智力是个体发育而来的,社会学习在其中也起到了重要作用。

2 智力的发展心理学研究

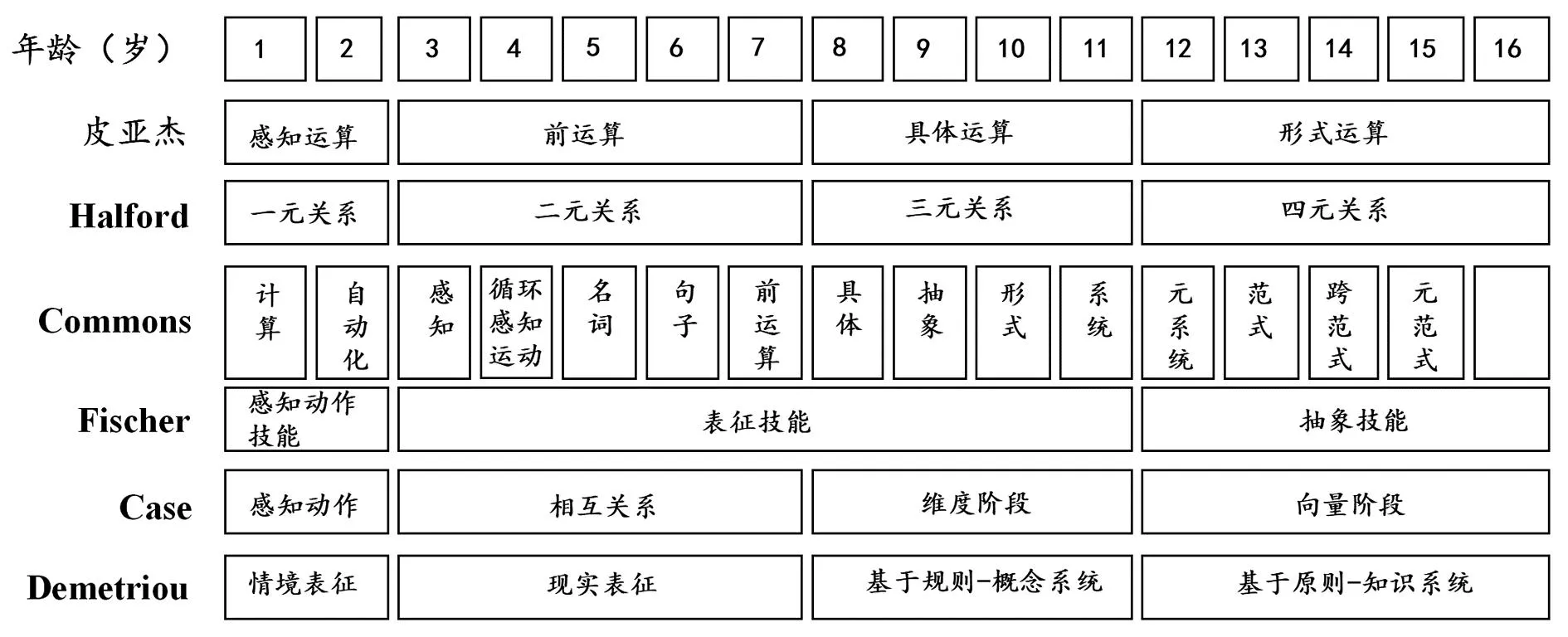

智力的进化研究证明了智力的可塑性。另一方面,个体视角下的智力发育也同样体现出了智力的可塑性。个体认知发展的研究以皮亚杰主义为代表。皮亚杰理论认为,智力的本质是适应,强调机体与环境之间的平衡,而发展的前提条件是(神经系统)成熟与经验。我们结合领域一般性智力和领域特殊性智力,回顾了不同研究者对智力的看法,总结了不同研究者个体发展阶段的理论(图1)。

图1 皮亚杰和新皮亚杰学派对发展阶段的划分

有的研究者认为,存在领域一般性的智力。Halford等(1998)提出关系复杂性理论,用关系数量来衡量信息处理的容量,任务关系越复杂,加工要求越高;即认知负荷的增加实际上是关系复杂性的增加,不同发展阶段的儿童可以处理的复杂性水平也不相同。Commons等(1998;2007)提出等级复杂性模型,描述在一组基本元素上必须执行的协同动作的循环次数,随年龄增长的行为变化因为任务顺序形成了逐渐复杂的层次。这种基于容量和效率提升而导致的认知发展变化,为领域一般性的智力的存在提供了支持。

与之针锋相对的观点认为,只存在领域特殊性的智力。Kamiloff-Smith(1992)提出表征重述(representational redescription)模型,认为儿童获得知识的方式有三种:生来就有,与环境交互获得和表征重述。生来就有的能力即Fodor模块(Fodor,1983),这些模块在适当的环境中就可以表现出来;在表征重述(提取嵌入进外部环境的知识进行重新编码,使其变得灵活可操作)的作用下,这些无意识的模块化过程逐渐发展成有意识的过程。Fischer(1980)也认为,发展是儿童与环境交互作用的产物,不同环境支持优先发展特定的技能,个体认知功能也必然不同;不同的认知领域可能处于不同的发展阶段,即功能异质性。

模块化和功能异质性在支持领域特殊性智力的同时,也为解释一般认知能力的发展提供了相应的空间。Case(2013,1996)认为在个体发展中,存在一个一般的执行控制结构和一个特殊的核心概念结构。而个体认知能力差异主要体现在核心概念结构上,包括数量、空间、社交行为、叙述、音乐和运动。Demetriou的认知发展理论(2020)认为智力包含多种系统(推理,执行控制,意识审理和特殊领域),而可以横跨这多种系统的机制被称为AACog(alignment,abstraction,cognizance),分别指向三种独立的过程,即对齐,抽象和审理。对齐是将目标刺激或表征联系在一起,是一种整合机制。抽象是对感知或语义属性信息的总结,为进一步对齐提供信息。审理反映了自我意识,为抽象和反应性的编码提供新的表征。这些观点将为领域一般和特殊性智力的共存提供了理论框架。

因此,从个体发展研究角度而言,一般智力是否存在是有争议的问题,智力对应的认知结构及其发展也需要更多证据。同样地,神经系统成熟和经验如何共同作用于智力发展,目前尚未有系统研究。

3 智力的神经机制

进化心理学的研究说明智力是演化的产物,而个体发展研究提示智力发展的前提是神经系统的成熟,因此应当在个体层面表现出相应的神经基础。来自对大脑神经机制的讨论有助于进一步理解智力,并为一般智力是否存在这一问题提供来自神经生理层面的证据。因此,下文将分别阐述额顶整合理论(P-FIT,Parieto-Frontal Integration Theory)、多重需要系统(MD,multiple-demand system)和神经震荡机制,以此说明一般智力的神经活动、智力的脑结构和功能网络及对应的频率特征。

3.1 额顶整合理论

随着神经影像学的逐步发展,研究者们希望能在大脑中找到与智力密切相关的神经基础。Jung等(2007)在总结以往与智力相关的脑结构和功能影像研究的基础上,提出了额顶整合理论(P-FIT,Parieto-Frontal Integration Theory)。P-FIT认为以额叶和顶叶为核心的分布式脑网络,包括背外侧前额叶皮质、顶上叶、顶下叶、前部扣带回、部分颞叶和枕叶、弓装束等,可以解释被试在智力和推理表现上的个体差异。

基于大脑结构的研究发现,P-FIT涉及脑区的灰质表面积和皮层厚度与智力表现存在明显的关联(Moodie et al.,2020;Yeo et al.,2016)。而基于大脑功能网络的研究也发现,P-FIT涉及的脑区间的连通性和智力间存在强相关(Kim et al.,2016;Wang et al.,2011)。其他测量方法统合了大脑结构和功能的研究,同样说明了脑智关系。在Gur等人(2021)的研究中,测量了被试的脑区体积、灰质密度、平均弥散度、脑血流、静息态fMRI测量低频波动振幅(ALFFs)和区域同质性,以及工作记忆和社会认知任务的激活情况。结果表明,更好的智力表现与更大的体积、灰质密度、低频波动振幅、区域同质性均与P-FIT区域的激活有关,与更低的平均扩散系数和脑血流量有关。

总之,以额顶网络为核心的分布式脑网络强调了额顶区域对智力的一般性作用,但其分布式的特点也说明了智力的神经基础的特殊性。

3.2 多重需要系统

在整合来自神经和认知结构证据的基础上,Duncan等(2010;2013)提出了多重需要系统(multiple-demand system,MD)来描述智力的神经结构。各种领域的认知任务都会激活相同的脑区,即这些脑区被多种领域的认知活动所调用。Duncan等(2020)认为,MD系统内不同脑区的强联通性可能代表了对注意内容的信息交换和认知整合,这也是MD系统的核心功能。

MD包含的脑区涉及侧额叶(从额中回到前运动皮层)、前脑岛及相邻的岛盖部、背中线额皮层(包括前辅助运动区)、顶内沟及其相邻脑区。伴随的皮质下结构包括基底神经节、丘脑和小脑。MD系统主要涉及大脑额叶和顶叶联合区,这个联合区被认为是具有领域一般性的区域,被认为广泛参与多种认知活动(Hugdahl et al.,2015),包括解决新异问题所必备的认知灵活性(Fedorenko et al.,2013),以及整合不同的认知操作成分(Assem et al.,2020)。

作为MD的核心区域之一,背外侧前额叶本身显示出了一定的功能异质性,即不同难度的任务在背外侧前额叶会激活不同区域(Badre,2008)。此外,随着负荷增大,MD系统的激活逐渐增加并且逐渐走向联合(Shashidhara et al.,2019)。

MD系统被多种不同领域的认知活动所调用,不同认知活动激活脑区又存有差别,同样体现了领域一般性和特殊性的特点。

3.3 智力的神经震荡机制

大脑网络是智力活动的神经生理基础,这些脑区之间通过神经元群兴奋性的周期性振荡以支持智力活动。这种周期性振荡对认知的影响主要体现在单一频段(如theta,alpha)和不同频段的耦合上。

单一频段下的神经振荡会对脑区协同产生一定的影响。如theta波被发现与智力之间有显著的相关性(Heinrichs-Graham et al.,2022)。此外,静息状态下alpha频段的脑网络功能连通性与非言语智力也存在显著的相关性(Zakharov et al.,2020)。

不同的神经震荡与不同的脑区和认知功能有关,但又通过联合来实现不同神经网络之间的协同作用,集中体现为低频与高频震荡的耦合。比如Gągol等(2018)发现在额叶中线和顶叶,delta震荡的相位与gamma震荡的幅值有明显的耦合,并且这种耦合可以预测35%的流体智力的变异。而theta与gamma震荡的耦合水平也表现出了与智力的相关性(Chuderski &Andrelczyk,2015;Pahor &Jaušovec,2014)。有研究发现,在工作记忆任务的一连串刺激序列下,高频的神经震荡,如gamma节律可以对项目进行编码变成神经单词,编码后的项目通过特定规则被低频振荡,如theta节律整合成神经语言(Buzsáki &Watson,2012;Lisman &Jensen,2013),反映了高频震荡编码表征、低频振荡操作维持的机制。

因此,智力的神经研究逐步聚焦至神经网络的协调作用,而非局限于局部脑区的活动,但目前尚未系统探索智力的神经发展机制,或者神经网络发育如何影响智力发展的。

4 智力的干预

从种系发展和个体发展层面而言,智力受到神经成熟和经验的影响。而神经具有可塑性,因此认知训练有可能提升个体的智力表现。对认知干预方案及效果的回顾有助于我们明确智力的组成结构,理解智力的深层机制,并将理论推广至实际应用。

4.1 干预方案

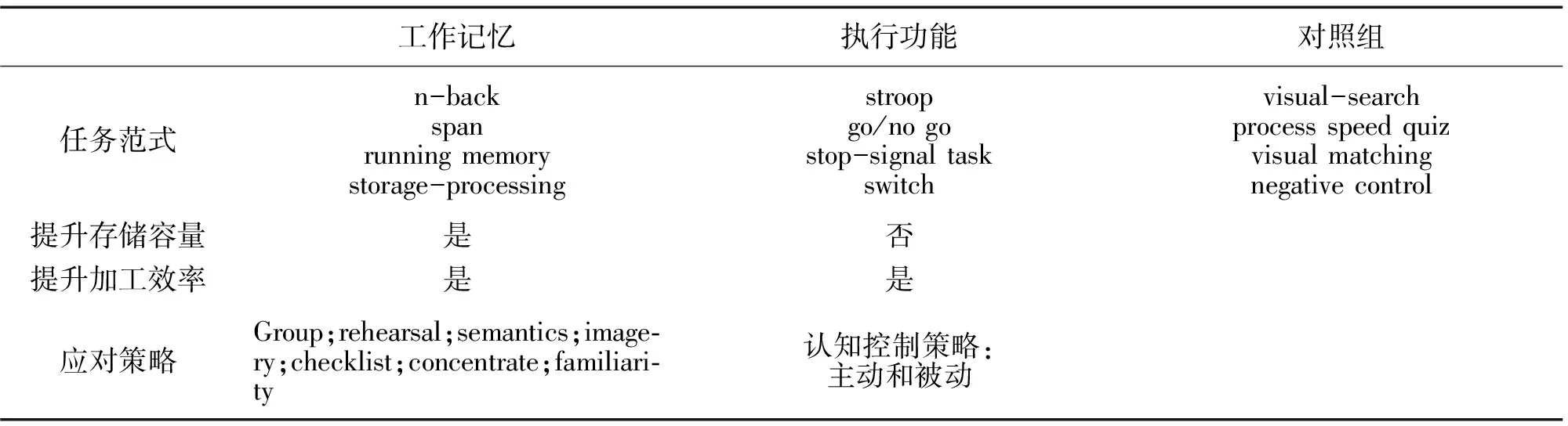

目前智力训练主要集中于通过工作记忆和执行功能来提升智力表现。工作记忆训练假设,工作记忆与智力的表现都受到相同的容量限制,而且工作记忆表现可以解释一部分智力测量的变异,其训练效果的迁移主要通过容量或加工效率的提升来实现(von Bastian &Oberauer,2014)。执行功能是调节和控制想法与行为的高级认知过程,包括抑制,刷新和转换三个子成分,同样可以预测智力表现(Brydges et al.,2012)。因此,当前的训练方案大多基于工作记忆和执行功能,以及在此基础上进行的神经干预和认知策略研究(表1):

表1 智力训练常用任务及其作用机制效果

4.1.1 针对工作记忆和执行功能干预的常用任务

工作记忆训练多采用n-back任务和复杂广度任务。n-back任务包含维持和刷新两个部分,对于个体任务表现都具有非常重要的作用。复杂广度任务同样测量工作记忆的容量(维持或存储)。Conway等(2003)认为,工作记忆容量作为工作记忆的一般因素,不仅仅代表的是容量,而是反映了在面对干扰或分心时保持对信息表征的激活能力。因此,两种工作记忆测量任务也都包含了对目标信息的维持。

执行功能的训练以stroop任务和任务转换范式为代表。stroop任务被经常用于研究执行控制过程,因为颜色和词义间竞争导致必须抑制词义,出现stroop效应。stroop和任务转换范式分别对应执行功能中的抑制和转换(Miyake et al.,2000),但这两个任务所涉及的认知过程并不仅限于此。比如,任务转换范式也涉及到对无关目标的抑制以及新目标的激活。有研究者认为,这些任务代表不同的执行过程,但执行过程有可能本身就是多重而非单一的(Kovacs &Conway,2016)。

4.1.2 脑刺激干预

除了采用任务训练,非侵入式的脑刺激技术被广泛认为具有增强认知的能力(Kronberg et al.,2017),特别是在工作记忆领域(Wang &Ku,2018)。在刺激类型上,经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)、经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)和经颅交流电刺激(transcranial alternating current stimulation,tACS)都表现出了较好的效果。以上非侵入式的脑刺激技术通过两种方式影响神经系统活动:改变脑区的激活状态,以及通过影响神经震荡来影响神经元集群间的信息传递效率。

tACS和TMS会影响大脑皮层之间的交流效率,这一变化和神经震荡密切相关(王鑫麟 等,2022)。不同脑区神经震荡的耦合以及局部脑区的神经震荡都会不同程度地参与认知过程。对不同脑区施加不同频率的刺激,将会诱发不同的神经震荡,进而对认知表现产生不同影响。如在额叶施加gamma频段的tACS 会影响工作记忆和流体智力(Hoy et al.,2015;Santarnecchi et al.,2013)。同时,在顶叶施加theta频段的tACS也表现出了相似的效果(Neubauer et al.,2017)。但大脑作为一个整体,对局部区域的刺激也会影响到与其相关的脑区。越来越多的证据表明,不同脑区神经震荡的耦合对工作记忆表现有显著的影响(Jones et al.,2020)。

尽管不同脑刺激技术和频段干预机制与效果仍然不明晰,但非侵入式的脑刺激技术可能是通过调节神经震荡来促进不同脑区之间的连接效率,进而提升认知表现。但最佳的刺激参数如刺激强度和频次等,仍然有待探索。

4.1.3 基于策略的认知训练

策略被定义为一种可以促进存储和加工的技术。但策略训练本身的有效性仍然存有争议,策略中介假说和容量假说被用来解释训练的有效性(Peng &Fuchs,2017):策略中介假说认为,工作记忆容量有限,策略的使用可以释放更多的认知资源以提高认知表现;容量假说认为,容量可以像肌肉一样通过训练得以提升。von Bastian等(2022,2014)也提出,认知训练的收益来自两个方面:容量(认知资源)和效率。

大量研究支持策略中介假说(Forsberg et al.,2020;Li et al.,2022),几乎所有的认知训练都会产生(内生或引导)的认知策略用以帮助解决面临的问题,这个过程不仅使应对任务的认知资源更加宽裕,也提高了认知效率。学习的三元理论认为,元认知系统在接触新任务时,会生成一些新的行为模式,这些行为模式本身涉及多样的策略以减少任务中认知资源的投入(Chein &Schneider,2012)。一旦这些模式完全形成,元认知系统便会退出,由认知控制网络执行整个过程。

但也有研究认为,策略中介和容量假说之间并不冲突(Forsberg et al.,2020)。因为策略训练的效果仅仅局限在与训练任务相似的任务范式中,并没有迁移至其他认知能力(Pergher et al.,2020),说明策略只是影响训练效果提升的其中一个因素。其次,基于容量假说训练的神经影像结果较多出现在功能像而非结构像中,这或许意味着容量提升的神经可塑性没有发生变化(von Bastian et al.,2022)。换而言之,虽然认知训练的效果来自容量和效率,但容量的改变并没有效率上的改变那么容易。

总而言之,以上的智力干预技术都主要集中在心理层面对容量和效率的提升上:工作记忆和执行功能的训练效果,以及结合脑刺激的训练的效果均体现在神经处理效率的变化,而策略训练效果则更多体现在容量和效率两个方面上。

4.2 干预效果

不论是对工作记忆还是对执行功能的训练,对智力训练的影响都没有得到一致的结果:

4.2.1 干预有效

一方面,有大量研究支持认知训练可以提升智力表现:

(1)行为研究中,已有大量研究证据表明认知训练的有效性(Covey et al.,2019;Weicker et al.,2018)。但工作记忆的不同成分对智力的影响不同,其中存储加工和执行控制的训练更有助于提升个体的推理和创造性能力(von Bastian &Oberauer,2013)。

(2)电生理研究也证实了认知训练的提升作用。4周的n-back训练后,字母3-back任务中P3的增强(Covey et al.,2019),高干扰的n-back训练也引起了顶叶P3的增加(Oelhafen et al.,2013)以及工作记忆训练后theta波的增强(Langer et al.,2013),这可能与注意分配和目标分类的效率提升有关 。

(3)大脑结构像研究显示,工作记忆训练引起双侧额顶叶区和左侧颞上回的体积减少(Takeuchi et al.,2011),右侧梭状回和外侧眶额皮质皮层厚度的改变(Engvig et al.,2010),体现了神经可塑性上的变化。

(4)功能像研究中,5周n-back训练导致额上回和和额中回、顶下回、前部扣带回和颞中回等脑区的激活水平下降(Miró-Padilla et al.,2019)。类似的工作记忆训练研究中也发现了额顶网络激活水平下降的趋势(Heinzel et al.,2016)。而除了额顶区域激活水平的改善之外,功能连通性的研究也同样发现训练后额顶网络功能连通性的改善(Thompson et al.,2016)。

(5)非侵入式的脑刺激配合认知训练的研究也提供了相关的证据。有研究表明,tDCS配合工作记忆训练确实可以提高工作记忆的表现(Byrne et al.,2020)。有研究者认为,这种训练效果会受到被试原本工作记忆容量(Assecondi et al.,2021)以及tDCS剂量(Nikolin et al.,2018)的影响。

4.2.2 干预无效

也有研究认为认知训练的作用并不可靠:

(1)行为研究中,训练青少年的执行功能,却未发现流体智力的提升(Talanow &Ettinger,2018);工作记忆训练也未显示跨任务的迁移效应(Minear et al.,2016)。训练结果存在争议的原因可能在于:训练任务本身特点、策略的使用和个体差异等。

(2)脑影像研究中,6周的工作记忆训练后,发现上边缘回的皮层厚度和体积在训练前后差异显著,但主要是由对照组而非训练组的变化导致的,且经不起多重矫正,因此这种结果并不可信(Lawlor-Savage et al.,2019)。

(3)也有非侵入式脑刺激结合认知训练的研究认为认知训练是无效。训练工作记忆和执行功能的同时辅以 tDCS,却未发现这种训练效果的收益(Nilsson et al.,2017),或者训练的认知收益仅体现在近迁移上(Byrne et al.,2020)。Holmes等(2016)采用Transcranial random noise stimulation(tRNS)技术刺激背外侧前额叶配合工作记忆训练,也未发现这种训练对智力有明显的改善。

干预研究结果不一致,认知训练是否有效仍然存在争议,可能是由于以往研究的潜在假设为过程重叠理论(Beaver,2008):训练任务的认知过程和智力活动的过程是相同的,因此训练效果可以迁移到智力测量中。但训练实际上只能改善与训练任务相关的特定认知过程,这才导致众多研究结果的矛盾。

Oberauer(2016)提出,流体智力的形成要素并非是认知过程,而是异质的认知系统的参数,可能包括:激活扩散网络中源激活的数量,表征独特性,反应选择中积累的噪音,以及从工作记忆中移除无关信息的效率。因此,恰当的认知训练应当考虑如何匹配被试当前认知参数,而非特定认知加工。

5 总结与展望

通过回顾进化心理学和发展心理学对智力的解释,梳理相应的神经机制,发现智力的关键脑区集中在额顶网络,且通过神经震荡的耦合连接不同脑区,但是认知训练并没有显示出一致的效果。为了加强认知训练对智力的提升作用的理解,在未来研究中需要厘清以下问题:

(1)训练任务范式的不统一。智力训练任务范式繁杂,且任务本身所包含的成分与训练的目标成分并不一致。但不管是多任务还是单一任务,都未能真正明确造成阳性或阴性结果的原因。今后对于训练包含认知成分的探索有助于明确影响智力干预效果的因素。

(2)工作记忆和执行功能或是智力的必要不充分条件。无论是工作记忆还是执行功能都与智力息息相关,但似乎都不能直接促进智力的提升。这些基础的认知过程缺乏信息整合与加工,缺乏经验和先验知识的支持。这可能是两种认知训练结果不一致的原因,因此有必要挖掘其他智力训练方案。

(3)智力发展阶段的影响(认知能力与神经系统的发育)。额顶网络是智力的神经基础,其中前额叶的发育从幼年持续至中年(35岁左右)。这也意味着在前额叶完全发育之前,智力仍然具有可干预性。当下研究的不一致可能有两方面原因:一是随着年龄的增长,神经可塑性逐渐下降。二是流体智力存在发展的关键期。但神经系统的发育研究不足,其如何影响认知能力发展也不清楚,因此需要神经系统纵向研究的深入。

(4)社会化程度对智力的影响。不论是进化心理学视角下物种存续策略,还是发展心理学视角下的个体发育,都表现出了社会化的属性。这也意味着个体智力发展可能有赖于社会化程度,包括社会抚养和社会学习,有待后续研究关注社会化对智力发展的作用。