重申跨国别的文学研究

李庆本

随着比较文学在我国的蓬勃发展,其学科边界日益模糊,人们距比较文学的原点和初衷越来越远,对比较文学概念的归纳越来越难,表述概念的字数也越来越多,导致比较文学“偏离”焦点,其本质也不断地被“稀释”。因此,我们有必要重新思考比较文学的定义问题,以凝聚基本共识。恰如张辉所言:“只有建立并承认这种基本共识,我们才有讨论问题的基础,也才能共同依循学科必不可少的规范,从而推动学科的健康发展。无视乃至背离基本共识,看起来是获得了比较研究所格外珍惜的开放性和多样性,但这却既无法保护学科发展的自由,也将失去学科发展的前提,使比较文学的发展失去真正的根本与源泉。”(1)张辉:《重提一个问题:什么是比较文学?——基本共识与新的思考》,《浙江社会科学》2019年第1期。那么,究竟什么是比较文学的基本共识呢?

一、基本共识:比较文学不是什么?

比较文学的法国学派推崇比较文学的影响研究、实证研究,美国学派则强调比较文学的平行研究、审美研究。尽管他们的理论主张截然相反,但他们在“跨国别”这一点上的看法,并无根本的区别。如法国学派的代表人物基亚(Marius-François Guyard)曾在《比较文学》中明确地说:“比较文学就是国际文学的关系史。”(2)[法]马里奥斯·法朗索瓦·基亚:《比较文学》,颜保译,北京大学出版社1983年版,第4页。美国学派的重要人物雷马克(Henry H. H. Remak)同样认为“比较文学是超出一个特定国家界限之外的文学研究”(3)Henry H. H. Remak,“Comparative Literature, Its Definition and Function,”in Newton P. Stallknecht and Horst Frenz(eds.), Comparative Literature: Method and Perspective, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1961, p.3.,并指出这是美国学派和法国学派都赞成的定义。值得注意的是,雷马克并没有使用“民族”(nation)这个词,而直接用超越“国家”(country)来定义比较文学。在雷马克看来,“跨国别”的文学研究就是法国学派和美国学派的共识。当然,“民族”与“国家”这两个概念涉及政治学意义上的更加复杂的问题,我们不必在此纠缠,以防干扰讨论的重点。我们只是按照汉语的通常翻译,笼统地将民族文学和国别文学看成可以根据不同的语境进行互换的概念。目前世界上极少有单一民族的国家,因此,声称民族文学等于国别文学是没有意义的。在全球化背景下,几乎没有国家不包容外来移民,单一民族国家是一个过时的概念。

给比较文学下定义,应该遵循明晰性原则。用一个容易产生歧义的词语来定义比较文学,只会使本应该清楚的问题变得复杂。将比较文学看成跨国别的文学研究,可以给比较文学一个清晰的定义。同时,这也是法国学派、美国学派的共识。这个共识显然也为中国学者所认同,李赋宁曾指出:“比较文学研究是文学研究的一个领域。它所研究的对象是国别文学之间的相互关系。”(4)李赋宁:《什么是比较文学?》,《国外文学》1981年第1期。乐黛云在《李赋宁先生与中国比较文学》一文中,对此定义予以极大肯定。(5)参见乐黛云:《李赋宁先生与中国比较文学》,《中国比较文学》2005年第3期。看来,用“跨国别”来定义比较文学,是中外比较文学界的共识。

然而,20世纪90年代之后,许多中国学者出于理论创新的目的,纷纷放弃了“比较文学是跨国别的文学研究”这个定义,开始从各自不同的角度对比较文学做出新的定义。其中影响最大、最值得注意的是所谓“四个跨越”的定义:“比较文学是一种跨民族、跨语言、跨文化、跨学科的文学研究。”(6)陈惇、刘象愚:《比较文学概论》,北京师范大学出版社2010年版,第20页。应该承认,比较文学的新定义对中国比较文学学科的发展起到了一定的推动作用。但相较于传统定义,“四个跨越”不仅无法清晰地定义什么是比较文学,而且会让初学者感到很难理解。这里的问题在于,需要全部符合“四个跨越”,还是只要符合其中之一就算是比较文学?如果是前者,迄今为止所有的比较文学研究中,同时符合这四个条件的可谓寥寥无几;如果是后者,那么也会带来许多难以解决的问题。

许多国家和地区都将英语作为通用语言或官方语言之一,如英国、美国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、新加坡、菲律宾、印度、巴基斯坦、博茨瓦纳、斐济、基里巴斯、南非、肯尼亚、尼日利亚、冈比亚、圭亚那、牙买加、圣基茨和尼维斯、特立尼达和多巴哥等。这里面既包括传统的西方国家,也包括非西方国家,几乎遍布世界各大洲。没有跨语言却跨越了国别的文学研究,如英印文学之间的比较,是否可以称为比较文学研究?答案显然应该是肯定的。

对于中国比较文学而言,跨文化研究非常重要,但跨文化研究不能等同于比较文学研究,不能说比较文学就是跨文化的文学研究。这里有两种情况:一是跨文化研究是许多学科(如应用语言学、宗教学、哲学、文化学等)都采用的方法,在这个意义上,跨文化研究大于比较文学研究;二是它与影响研究、平行研究共同构成比较文学的三大研究方法,在这个意义上,跨文化研究小于比较文学研究。因此,我们只能说跨文化的比较文学,不可以说比较文学是跨文化的文学研究,正像不能说比较文学是影响的或平行的文学研究一样。

如果说比较文学是一种跨学科的文学研究,等于否定了比较文学是一门属性明确的独立学科,所以笔者觉得应该放弃这种说法。正如韦勒克(Rene Wellek)所说:“文学研究如果不决心把文学作为不同于人类其他活动和产物的一个学科来研究,从方法论上来说,就不会取得任何进步。”(7)Rene Wellek, “The Crisis of Comparative Literature,” in Stephen G. Nichols, Jr. (ed.), Concepts of Criticism, New Haven: Yale University Press, 1963, p.293. 中译文参考[美]R·韦勒克:《批评的诸种概念》,丁泓、余徵译,四川文艺出版社1988年版,第276页。跨学科目前已经成为文学(甚至一切自然科学、社会科学、人文科学)普遍采用的研究方法,以跨学科来定义比较文学显然已经不合时宜。如果说比较文学是跨学科的文学研究,那么文学理论、文学史、文学批评等,又何尝不同样是跨学科的文学研究呢?如此,这样的定义也就失去了意义。

需要说明的是,使用“跨国别”来定义比较文学,只是考虑到这个定义相对清晰明了,是一个更容易被大家理解的定义,与跨民族、跨语言、跨文化、跨学科并不互斥。与此同时,我们应该清楚地认识到,跨语言、跨文化、跨学科的文学研究只有在跨国别的前提下才可视为比较文学研究,它们只能作为比较文学定义的必要不充分条件。在一个多民族、多语言的国家(如中国)中,即使是跨民族、跨语言的文学研究,也应该归于国别文学研究,而不能归于比较文学研究。文化这个概念的内涵非常复杂,凡是有人群的地方,就有文化,如家庭文化、社区文化、校园文化、企业文化、乡村文化、城市文化、青年亚文化、性别文化,还有封建文化、资本主义文化、社会主义文化,当然,也有中国文化、美国文化、日本文化,以及欧洲文化、亚洲文化、非洲文化、西方文化、东方文化、世界文化,等等。因此,跨文化需要跨国别的界定,才可以进入比较文学。长期以来,我们所使用的“中西比较”这一术语过于宽泛,忽视了西方文化内部的差异性。因此,为了打破西方中心主义,超越中西二元论,有必要用中英文学比较、中法文学比较、中德文学比较这样的术语来取而代之。

同样的道理,并非所有跨学科的文学研究,都可以进入比较文学,只有既跨国别又跨学科的文学研究,才是比较文学。我们都承认,雷马克定义了比较文学的跨学科研究,但人们可能忽略了,他对比较文学的跨学科研究是有严格界定的。他举例指出:“一篇论莎士比亚戏剧的历史材料来源的论文(除非它的重点放在另一国之上),就只有把史学和文学作为研究的两极,只有对历史事实或记载及其在文学上的应用进行了系统比较和评价,只有在合理地作出了适用于文学和历史这两种领域的结论之后,才算是‘比较文学’。”(8)Henry H. H. Remak,“Comparative Literature, Its Definition and Function,”in Newton P. Stallknecht and Horst Frenz(eds.), Comparative Literature: Method and Perspective, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1961, p.7.中译文参考张隆溪选编:《比较文学译文集》,北京大学出版社1982年版,第6页。在这段令人费解却被广泛引用的话中,放在括号里的“除非它的重点放在另一国之上”,往往被人们所忽略。实际上,雷马克想说的是,对莎士比亚戏剧中历史材料来源的系统研究,只有当这些历史材料来自另一国家的时候,才算是比较文学的跨学科研究。用今天的话来讲,跨(国别)文化的跨媒介而不是单纯的跨媒介文学研究,才可以视为比较文学研究。除此之外,雷马克还强调,历史材料来源只有在被当作历史学的材料进行研究时,才可以算是比较文学的跨学科研究。这意味着,对文学作品的历史背景的研究,如果不是当作历史学的材料进行研究,就不能算作比较文学的跨学科研究,而仍然属于文学研究。尽管这被美国学派看成文学的“外部研究”,但文学的“外部研究”仍然是文学研究。总之,跨学科的文学研究,只有在“跨国别”的限定下,才能视为比较文学。

二、中心问题:跨国别的文学研究何以可能?

韦勒克在《文学理论》中说:“我们必须首先区别文学和文学研究。这是两种截然不同的活动:文学是创造性的,是一种艺术;而文学研究,如果称之为科学不太确切的话,也应该说是一门知识或学问。”(9)[美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚、邢培明、陈圣生、李哲明译,浙江人民出版社2017年版,第3页。这样,他就把“文学”与“文学研究”严格地区分开来。从《文学理论》的总体框架来看,韦勒克所谓的“文学研究”包含文学理论、文学批评和文学史,也包括总体文学、比较文学、民族文学。换句话说,在韦勒克那里,比较文学就是一种文学研究,而不是一种文学。

今天,我们需要重新思考:比较文学到底应该是一种文学,还是仅为一种文学研究?或者说,比较文学到底是“及物的”还是“不及物的”?存不存在“比较的文学”这种文学形态?当我们说“比较文学是跨国别的文学研究”时,能否从中抽离出“跨国别的文学”这一词组?如果答案是肯定的,那就可以很好地解决比较文学的研究对象问题。因为,很显然,比较文学这个学科要成立,必须有自己的研究对象,而不仅仅是一种研究视域或研究方法。如果比较文学没有自己的研究对象,那它存在的必要性自然会受到质疑。这也是比较文学不断出现“危机”甚至是“死亡”症候的内在原因。将文学和文学研究混为一谈自然是不对的,但是脱离了文学的文学研究必然会成为无源之水、无本之木。所以,为比较文学重新设定一个研究对象是必需的。

比较文学的研究对象应该是“跨国别”的文学。那么,跨国别的文学是怎样的一种文学?除此之外,正如我们在前面所指出的,在“比较文学是跨国别的文学研究”这一定义的前提下,我们是可以进一步把比较文学定义为“跨民族”“跨语言”“跨文化”“跨学科”的文学研究的。那么,存不存在一种“跨民族”“跨语言”“跨文化”“跨学科”的文学?如果存在,那这种文学形态又是什么呢?

笔者认为,最接近的,既能满足“跨国别”的文学这一条件,同时又能满足“跨民族”“跨语言”“跨文化”“跨学科”的文学,即满足“比较的文学”的全部含义的,非“翻译文学”莫属。希利斯·米勒(J. Hillis Miller)指出:“比较文学作为一门学科,其中心问题并不是‘理论’,而是令人烦恼、难以解决的翻译问题,无论是语言之间的翻译、文化之间的翻译,还是从一种亚文化到另一种亚文化之间的翻译,都十分棘手。”(10)[美]J·希利斯·米勒:《萌在他乡:米勒中国演讲集》,国荣译,南京大学出版社2016年版,第143页。在《翻译与跨文化阐释》中,王宁按照雅各布森(Roman Jakobson)的定义将翻译分为三种形式:语内翻译(intralingual translation)、语际翻译(interlingual translation)和符际翻译(intersemiotic translation)。所谓语内翻译,是指将同一种语言的古代形式转换为现代形式,如爱尔兰诗人希尼(Seamus Heaney)将英国古典文学名著《贝奥武甫》(Beowulf)翻译为现代英语;所谓语际翻译,指的就是我们通常意义上所说的从一种语言符号转换为另一种语言符号;符际翻译指的是不同文化符号之间的翻译与解释,如中国翻译家傅雷对西方美术名作的文字阐释即属于语言与图像之间的翻译。(11)参见王宁:《翻译与跨文化阐释》,《中国翻译》2014年第2期。这里需要补充一下,语内翻译,不仅包括将同一种语言的古代形式转换成现代形式,也包括将同一种语言的某一国别形式转换为另一国别形式,如将英式英语转换为美式英语。希利斯·米勒在《比较文学的(语言)危机》这篇中国演讲中,非常明确地指出:“英语这个显而易见的标签隐藏了这两种英语之间的细微差别,实际上,英国文学对我们美国人来说,是很陌生的,而美国英语对做‘美国研究’的欧洲学者来说,也常常是一头雾水。”(12)[美]J·希利斯·米勒:《萌在他乡:米勒中国演讲集》,国荣译,南京大学出版社2016年版,第143页。这样一来,同一种语言的文学分属不同国别的时候,也可以进入比较文学研究的领域。也就是说,语内翻译提供了跨国别的文学研究之所以成立的最后一块拼图,它使同一语言甚至同一文化却不属于同一国别的文学属于比较文学成为可能,这就彻底解决了跨国别的文学研究之所以成立的问题。

从另一方面讲,跨国别的文学研究,既可以包括语内翻译,也可以包括语际翻译以及符际翻译。相较之下,跨民族、跨语言、跨文化的文学研究只对应语际翻译,跨学科的文学研究只对应符际翻译。因此,翻译的三种形式也只有在跨国别的文学研究这一层面上才能被全部涵盖进来。所有这一切,都促使翻译文学作为比较文学即跨国别的文学研究的对象成为可能,并构成比较文学即跨国别的文学研究的本体论,亦可将其视为比较文学安身立命之所在。对此,王向远指出:

比较文学不能仅限于文学关系、文化关系的研究,不能只满足于“跨”的边际性、边界性或边境性,还要找到得以立足的特定文本,那就是“译文”。因此需要把“译文学”作为一种研究范式纳入比较文学学科理论体系中,使之与“译介学”并立。只有这样,比较文学才能拥有“译文”这种属于自己的“比较的文学”,才有供自己处理和研究的独特文本——译文。只有落实于 “译文”,才能克服边际性、中介性的关系研究所造成的比较文学的“比较文化”化倾向。在比较文学研究的资源逐渐减少,特别是有限的国际文学关系史研究资源逐渐减少的情况下,“译文”可为今后的比较文学研究提供无穷无尽的研究文本资源,从而打消比较文学学科危机论和学科衰亡论。(13)王向远:《“译文学”的概念与体系——诸概念的关联与理论体系的构建》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2015年第6期。

笔者非常赞成王向远所提出的将“译文学”(translated literature,即“翻译文学”)作为比较文学得以立足的特定文本的看法。如果翻译文学能够成为跨国别的文学研究的特定文本,那么很显然,就可以彻底解决跨国别的文学研究之所以可能的问题。由于获得了自己独享的研究对象,比较文学学科消亡论也就可以被打消了。需要稍作补充的是,并非所有的翻译文学都可成为比较文学的对象,只有跨国别的翻译文学才是比较文学。在中国,如果把少数民族文学作品译为汉语,或者把汉文学作品译为少数民族语言,这都仍然是中国文学。但无论如何,在大多数情况下,翻译文学为比较文学的存在提供了本体论依据,这是确定无疑的。

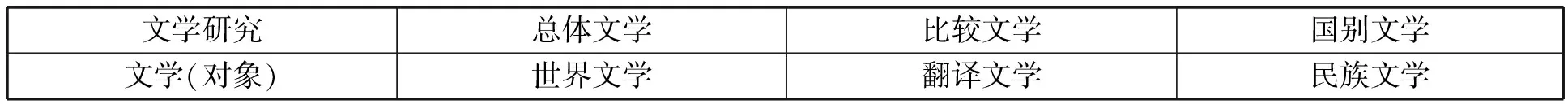

苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)在《比较文学批评导论》一书中断言,“比较文学作为一门学科的鼎盛期已经过去”,“从现在起,我们应当将翻译研究视为一门主要的学科,而把比较文学看作一个有价值但是辅助性的研究领域”。(14)[英]苏珊·巴斯奈特:《比较文学批评导论》,查明建译,北京大学出版社2015年版,第185页。而在笔者看来,比较文学与其被翻译研究当作一个辅助性的研究领域,不如主动将翻译研究纳入自己的领地,将其作为比较文学的研究对象来看待。这可能是应对比较文学危机和死亡的更积极的态度。由此,在“文学研究”层面上,我们可以得到这样一组概念:总体文学(general literature,也译为“一般文学”)研究、比较文学(comparative literature)研究和国别文学(national literature)研究。在日常使用上,可以简化为:总体文学、比较文学和国别文学。在这一层面上,“比较文学可以被看成连接国别文学和总体文学的桥梁”(15)李赋宁:《什么是比较文学?》,《国外文学》1981年第1期。。与之相对应,在“文学”(即文学研究的对象)层面上,我们可以形成这样一组概念:世界文学、翻译文学、民族文学。这样也就形成了三组一一对应的概念(见表1):总体文学研究对应于世界文学,比较文学研究主要对应于翻译文学,国别文学研究对应于民族文学。

表1 文学研究与文学研究对象对应表

梵·第根(Paul Van Tieghem)认为,总体文学不同于国别文学和比较文学,是“关于文学本身的美学上的或心理学上的研究,和文学之史的发展是无关的”(16)[法]梵第根:《比较文学论》,戴望舒译,吉林出版集团有限责任公司2010年版,第141页。。这种区分是很有意义的。相比较而言,韦勒克要求“‘比较’文学和‘总体’文学之间的人为的界线应该废除”(17)[美]R·韦勒克:《批评的诸种概念》,丁泓、余徵译,四川文艺出版社1988年版,第273页。,希望“‘比较文学’与‘总体文学’不可避免地会合而为一”(18)[美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚、邢培明、陈圣生、李哲明译,浙江人民出版社2017年版,第37页。,由此将比较文学归于探讨“文学性”的文学理论,实际上也就取消了比较文学存在的必要性,这是我们所不能认同的。

总体文学的概念,可以追溯至亚理斯多德(Aristotle,一般译为亚里士多德)的《诗学》(Poetics)。其开篇明确指出,诗学所讨论的问题是“关于诗的艺术本身(art in general)、它的种类(species)、各种类的特殊功能”(19)[古希腊]亚理斯多德:《诗学》,罗念生译,人民文学出版社1962年版,第3页;Aristotle, “Poetics,”in Dabney Townsend (ed.), Aesthetics: Classic Reading from Western Tradition, Beijing: Peking University Press, 2002, p.26.。 目前,我国艺术理论学界讨论的一般艺术学(general art),其词源也可以追溯至《诗学》的“艺术本身”。可以看出,总体文学是与特殊的文学种类相对的概念,它要探讨的其实就是文学理论所要探讨的文学的一般或总体属性的问题。

总体文学与世界文学,在研究的侧重点上有差别:总体文学与文学的特殊类型(诗歌、小说、戏剧等)相对,世界文学与各个不同民族的文学相对。但这两个概念最终可以互换,都是要探讨不同文学所共同存在的“文学性”,即文学的美学规律和审美特征。我们可以把世界文学看成总体文学的研究对象,因为探讨文学的一般规律,不能仅从某一国别或少数几个国别的文学中抽象出结论,而必须从对世界文学的研究中得出结论。这就要求我们必须克服西方中心主义的世界文学观。此外,将世界文学归为总体文学的对象,可以阻止总体文学(作为文学理论)沦为“没有文学的理论”。

从语用的角度看,“世界文学”与“总体文学”这两个词都可以在“文学”和“文学研究”两个层面上使用。我们可以说,世界文学的研究对象就是世界文学,总体文学的研究对象就是总体文学。“民族文学”这个词也可以在“文学”和“文学研究”两个层面上使用,我们可以说,民族(国别)文学研究的对象就是民族文学。但我们在语用上却无法将比较文学与它所研究的对象画上等号,我们不能说,比较文学的研究对象就是比较文学。所以,有人认为“‘比较文学’是一个有缺陷的词”(20)[法]布吕奈尔、比叔瓦、卢梭:《什么是比较文学?》,葛雷、张连奎译,北京大学出版社1989年版,第15页。。如此说来,韦勒克在《文学理论》一书中将比较文学与总体文学、民族文学放在同一个平面上显然是不合适的。

作为一个汉语词组,“比较文学”中的“比较”,既可以解读为形容词“比较的”,也可以解读为动词的“比较”。如果是前者,“比较的文学”显然不知所指;如果是后者,比较文学则会被误解为对文学进行比较,这势必会导致出现无视比较文学所要求的“可比性”而任意胡乱比较的现象。这就促使我们必须为比较文学重新设定一个研究对象,将“比较的文学”究竟何所指确定下来。

我相信,比较文学的研究对象肯定不止翻译文学,国别文学这个概念所不能涵盖的文学都应该归于比较文学研究的范畴之内,跨国界却同一语言的文学(如蒙古语文学),离开故国漂泊到他国却始终无法剥离母国记忆的离散文学,双重或多重国籍的作家所创作的文学,用“洋泾浜”写成的文学作品,还有跨越多种民族或多个国家的共同文学思潮、文学流派,等等,都可以作为比较文学研究的内容和对象,但翻译文学无疑是比较文学最重要的研究对象之一。雷马克甚至断言:“翻译研究是比较文学所独有的。”(21)Henry H. H. Remak,“Comparative Literature, Its Definition and Function,”in Newton P. Stallknecht and Horst Frenz(eds.), Comparative Literature: Method and Perspective, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1961, p.19.在这个意义上,我们可以把“翻译文学”归于“比较的文学”名下。

比较文学与国别文学、世界文学同样不是同一平面的概念。比较文学是一种文学研究,而国别文学和世界文学既可以是一种存在论形态的文学,也可以是一种认识论意义上的文学研究。但同为文学研究,三者又是可以在同一平面上加以界定的。我们可以把比较文学研究置于国别文学研究和世界文学研究之间,将它看成对超越国别文学而走向世界文学的文学之研究。如此说来,三者之间肯定存在着交叉。如何划分三者的界限,取决于对三者各自的界定。假如把中国文学理解为汉族文学,像长期以来所做的那样,那么,我们自然地就会把汉藏文学的比较研究划归为比较文学的范畴。而假如把中国文学理解为包含着汉族以及多个民族的文学的总和的话,我们自然会把汉藏文学的比较看成中国文学内部的事情。比较而言,后者的做法是更恰当的,因为我们显然不能把诸如藏族文学这样的少数民族文学排斥在中国文学的范畴之外。

从世界文学与比较文学的区分来看,假如把世界文学定义为世界文学经典(classics)、杰作(masterpieces),同时还是世界窗口(window on the world),像达姆罗什(David Damrosch)所定义的那样,那么这样的世界文学显然挤占了比较文学的领地,是不恰当的。按照达姆罗什的界定:经典是其文化奠基性作品,其中大部分常常是讲述王公贵族起源的,常常是古代的,而且一定是具有超越时代的影响力的,维吉尔(Publius Vergilius Maro)的《埃涅阿斯纪》(TheAeneid)和中国的《诗经》都是这种意义上的世界文学经典;杰作则主要是指当代的文学作品,在出版后就得到关注并开始在翻译中传播交流,如塞万提斯(Miguel de Cervantes Saavedra)、歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的作品,在他们的有生之年,就享有很高的知名度。在界定了世界文学是文学经典和杰作之后,达姆罗什又指出:“从20世纪90年代中期开始,除了经典研究和杰作研究之外,人们越来越强调将世界文学看成是世界的窗口。过去,人们的关注点大多甚至全部集中在来自几个西方国家的享有特权(通常是白人男性)作家的作品。与此不同,现在许多比较研究者已经扩展了他们的关注点,他们关注着来自不同国家的许多引人注目的、富有魅力的作品。这些作品不管是否称得上是‘杰作’,都会被讨论和讲授。”(22)[美]大卫·达姆罗什:《世界文学是跨文化理解之桥》,李庆本译,《山东社会科学》2012年第3期。达姆罗什将比较研究者所关注的并非经典和杰作却引人注目的、富有魅力的文学作品,也划归世界文学的范畴,这显然挤占了比较文学研究的空间。

在中国目前的文学学科体系中,有“比较文学与世界文学”这个二级学科,这意味着,比较文学与世界文学是并列关系,因而不能把世界文学完全看成比较文学研究的对象。当然,要彻底划清比较文学与世界文学之间的界限是很困难的。比较文学研究的边界,取决于国别文学研究和世界文学研究的边界。我们可以把比较文学想象成文学的“外交模式”,而把世界文学想象成文学的“联合国模式”。苏珊·巴斯奈特在解读韦勒克和沃伦(Austin Warren)的《文学理论》中关于比较文学应该“克服本土和地方性的情绪”这一观点时说:“比较文学学者在这里被描述成具有使命的人,是从事联合民族的比较文学工作的国际大使。”(23)[英]苏珊·巴斯奈特:《比较文学批评导论》,查明建译,北京大学出版社2015年版,第5页。而当韦勒克和沃伦提出“文学是一体的,正如艺术和人性是一体的一样”,巴斯奈特又将这一观点视为“建立联合国大会的倾向在文化层面的对应表现”。(24)[英]苏珊·巴斯奈特:《比较文学批评导论》,查明建译,北京大学出版社2015年版,第5、6页。无论是外交模式,还是联合国模式,都是以国别为单位的。国别文学、比较文学和世界文学三者之间应该就各自的边界进行协商、谈判,甚至妥协。

从文学研究对象的角度来看,民族文学、翻译文学、世界文学之间的边界问题会更加复杂。翻译文学和世界文学显然都来源于民族文学,但是,并非所有的民族文学都会进入世界文学,也并非所有的民族文学都会被翻译。民族文学要成为世界文学,必须经过翻译文学这一中介。国别文学可以包含一个国家历史上所有的文学,也可以包含当下所有的文学(如网络文学、人工智能文学);世界文学则是经过历史时间的检验,被证明是世界性经典和杰作的文学,一般不会包含没有经过时间检验证明的、不具有一定影响力的文学作品。根据国别文学、比较文学、世界文学之间的关系,不能仅仅说“越是民族的,就越是世界的”,反而更应该说“越是世界的,就越是民族的”。因为只有进入世界文学的平台,民族文学才会被国际上更广泛的读者所阅读,它的民族国别身份才能得以充分展现。

三、主要任务:如何构建中国特色比较文学学科体系?

我们之所以将比较文学定义为跨国别的文学研究,主要还是以中国的实际情况为依据的。中国是一个多民族国家,具有许多单一民族国家所没有的优势和特征。中国文学内部就存在着跨民族、跨语言、跨文化、跨学科的文学研究问题。在这种情况下,强调“四个跨越”显然不符合中国的实际。例如在中国,蒙古语文学被翻译为汉语文学,或汉语文学被翻译为蒙古语文学,都是中国文学内部的事情,虽然这种翻译跨民族也跨语言,但由于不属于跨国别的文学研究,因而不能算作是比较文学。相反,同是蒙古语文学,内蒙古自治区与蒙古国的文学由于国别的差异,必须通过语内翻译来达到沟通和交流,因而这种跨国境的同一民族、同一语言的文学(简称为跨境语言文学),却可被视为比较文学来研究。与此相似的还有海外华文文学研究,虽然同用汉语,但由于海外华文文学的驻在国的在地性特征,使之与中国境内的汉语言的文学产生了巨大差别,因而也要通过语内翻译来沟通交流,也要通过比较文学的方法来进行研究。除此之外,中国传统文学和中国少数民族文学经典外译,需要按照语际翻译的方式来进行研究,中国传统艺术和少数民族艺术的对外传播,需要按照符际翻译的方式来进行研究。上述这一切,都构成为中国比较文学研究的主要内容。

从方法上来说,中国比较文学的主要特点是跨文化研究。它不同于法国学派的影响研究,也不同于美国学派的平行研究,而是一种汲取了影响研究和平行研究的合理因素,同时又根据中国文化传统的特点以及中国的现实实际而采用的一种比较文学研究方法。中国比较文学的跨文化研究是由王国维在《红楼梦评论》一文中所开创的“外来之观念与固有之材料互相参证”,中间经过20世纪70年代港台比较文学研究者所提倡的比较文学中国学派“阐发法”的推动,又经过80年代以来海内外中国学者的共同努力而形成的一种比较文学新范式。它包含三种基本方式:沟通式跨文化研究(cross-cultural),如王国维的《红楼梦评论》和《人间词话》;跨越式跨文化研究(trans-cultural),如朱光潜的《文艺心理学》和《悲剧心理学》;互动式跨文化研究(intercultural),如钱钟书的《谈艺录》和《管锥编》。中国跨文化研究所形成的重要成果便是跨文化阐释学。跨文化阐释学是跨文化研究与阐释学的结合,主要研究的是不同国别文化之间文学艺术的相互理解与阐释问题。如果说法国学派的影响研究主要采用的方法是实证主义外部研究的归纳法,美国学派的平行研究主要采用的是理性主义内部研究的演绎法,那么比较文学中国学派的跨文化研究主要采用的则是内部研究和外部研究相统一的阐释法,即跨文化阐释法。

中国的比较文学,主要应该研究中国文学的翻译问题,即研究中国文学如何成为世界文学的问题。中国比较文学要主动承担起向世界讲好中国故事的任务:不仅要讲解中国传统文学,也要讲解中国现当代文学;不仅要对外阐释与传播传统汉文学经典,如《诗经》《楚辞》《红楼梦》等,也要对外阐释与传播少数民族的文学经典,如藏族史诗《格萨尔王》、蒙古史诗《江格尔》、柯尔克孜族史诗《玛纳斯》等,并展示中国文学全貌,以树立“可爱、可信、可敬”的中国形象。中国文学“走出去”,其实就是跨国别的文学研究。只有首先将比较文学界定为跨国别的文学研究,而不是别的如跨民族、跨语言、跨文化等,才好解释中国文学“走出去”的问题。而中国文学要“走出去”,成为世界文学,也必须经过翻译这一中介。根据笔者的意见,翻译不仅是语言符号的转换,而且也是一种跨文化阐释,因而跨文化翻译也可以视为中国比较文学跨文化研究的方法论。(25)参见李庆本:《跨文化阐释与世界文学的重构》,《山东社会科学》2012年第3期;王宁:《翻译与跨文化阐释》,《中国翻译》2014年第2期。

“跨国别的文学研究”这一定义使我们构建中国特色比较文学学科体系成为可能。这一学科体系主要应该包括三方面内容:方法论、本体论和实践论。比较文学方法论,在“跨国别的文学研究”的前提下,包括跨民族、跨语言、跨文化、跨学科的文学研究,其中,跨文化是中国比较文学研究的特点。(26)参见杨乃乔主编:《比较文学概论》,北京大学出版社2006年版,第205页。比较文学本体论,在“跨国别的文学”这一层面上,至少应该包括翻译文学、离散文学、文艺思潮等,其中的主要内容是翻译文学,而翻译文学又包含语内翻译、语际翻译以及符际翻译。构建中国特色比较文学学科体系的主要任务是解决中国文学“走出去”这一实际问题,从而构成中国比较文学研究的实践论。中国文学“走出去”,不仅包括汉族文学“走出去”,也包括中国境内少数民族文学“走出去”。前者包括:海外华文文学的研究,涉及语内翻译的问题;中华传统经典的外译,涉及语际翻译的问题;中国传统艺术的海外推介,涉及符际翻译的问题。后者则包括:少数民族跨境语言文学的外译,即语内翻译问题;少数民族文学经典的外译,即语际翻译问题;少数民族艺术的海外推介,即符际翻译问题。所有这一切,都属于跨国别的文学研究。

方法论、本体论和实践论共同构成了中国特色比较文学学科体系,其中,方法论起到了引领作用,是这个体系的逻辑起点;本体论保证了比较文学这个学科成立的基础,是这个体系的逻辑中介;实践论则是对本体论和方法论的运用和检验,是这个体系的逻辑终点。我们判定比较文学定义是否恰当,一个重要的标准是看它能否解决实际问题。我们判定一个学科的理论体系是否科学,也是要看它能否经得起实践的检验。与一般学科首先确立研究对象不同,比较文学要先从研究方法开始,这是由比较文学发展的实际情况决定的。比较文学的研究对象是比较文学研究中长期争论不休的问题,理论上的争议在实践层面上可能很容易解决。如果中国特色比较文学学科体系的主要任务是解决中国文学“走出去”的问题,那么,我们可以很容易地将“跨国别的文学”界定为比较文学的对象,其中心问题也就很自然地聚焦于翻译文学,这样我们就可以顺利地解决比较文学的一些理论难题。

总之,笔者之所以一再强调比较文学是跨国别的文学研究,首先因为这是国际普遍认同的比较文学定义,法国学派、美国学派、中国老一辈学者都采用这个定义。相比目前比较文学教科书中的新定义,“跨国别”简单明了、通俗易懂,符合下定义的原则,利于初学者学习。其次是为了打破西方中心主义,超越中西二元论模式的限制。西方内部千差万别,中西二元论将西方看成一个整体以区别于东方,这是早就该抛弃的观念。那么,如何彻底走出西方中心主义怪圈?笔者认为,跨国别的研究模式不失为一条切实可行的方案。用中美文学比较、中英文学比较、中法文学比较、中德文学比较等概念,来取代笼统的中西文学比较,可以使中外比较文学研究进一步具体化,从而有效促进比较文学的健康发展。第三是为了解决中国文学“走出去”这一比较文学的中国问题,这也是我们构建中国特色比较文学学科体系的主要目的和任务。

对于比较文学而言,“跨国别”既是作为方法的“四个跨越”(跨民族、跨语言、跨文化、跨学科)的前提,又是作为对象的翻译文学的前提。无论是方法还是对象,都只有在“跨国别”的限定下才可以进入比较文学。跨国别的文学研究既是一种本体论(在“跨国别的文学”这一意义上),又是一种方法论(在“跨国别的文学研究”这一意义上)。将比较文学重新定义为“跨国别的文学研究”,不仅是学界对比较文学定义的基本共识,而且也很好地解决了比较文学的研究对象问题,同时也有实际应用价值。重申跨国别的文学研究,可以使比较文学的定义明晰化,并有助于打破西方中心主义、超越中西二元论模式,有助于解决中国文学“走出去”这一实际问题。

当然,我们必须承认,以“跨国别”来定义比较文学,只是两害相权取其轻的做法。国家是一个政治学概念,国别的界限是历史形成的,纠缠在一起的复杂因素使得为比较文学概括一个清晰的定义变得异常困难,但我们不能因此而放弃对它的定义。我们之所以强调“跨国别”,重点是突出“跨”的含义。在现代汉语中,“跨”具有离开原来的地方向其他地方迈步跨入的意思,也有在物体的两边站立的意思,又有超越一定数量、时间或地区的界限进行沟通的意思。第一种是“跨越”的意思,第二种是“互动”的意思,第三种是“沟通”的意思。“跨国别的文学研究”,既有暂时离开自己的视角跨越进“他者”视域看问题的意思,也有在各不放弃自己视角的情况下寻找共同点、在互动中看问题的意思,还有不放弃自己的视角而吸收他者视角以扩大自己视域进行沟通的意思。这三种“跨”的方式都应该是“跨国别的文学研究”的题中之义,同时又与跨文化研究的三种方式相对应。

以“跨国别的文学研究”来定义比较文学,并非过时的观念,而是至今仍被强调的一个基本共识。在2018年出版的牛津通识读本《比较文学简论》中,作者本·哈钦森(Ben Hutchinson)在定义比较文学时,首先提到的一个核心概念就是“国际关系”(international relation),他说:“在现代欧洲,比较文学的发展是国家之间智力交流的过程。从地缘政治的角度来看,这是1648年后《威斯特伐利亚条约》(Treaty of Westphalia)中关于国家主权的观点。是国际的,首先必须是国家的:即权力的平衡原则,以及宗教(扩展到文化的)自由的平衡原则,确保了各个帝国和自治领开始追求文化交流代替国际战争。到了19世纪比较文学真正发展的时代,这种平衡经拿破仑战争被打破之后,在1815年的维也纳会议上被重新确认,由此确立了欧洲未来一百年的地图。”(27)Ben Hutchinson, Comparative Literature: A Very Short Introduction, Oxford:Oxford University Press, 2018, pp.6-7.对于哈钦森而言,比较文学无非就是政治领域的“国际关系”在文化领域的延展。这种跨国别的“国际关系”给比较文学带来双重影响,即在克服国家之间的差异的同时,又与这些差异紧密相连。这就说明,“跨国别的文学研究”才是比较文学的本质所在。这既是法国学派比较文学的核心概念,也是美国学派所认同的,同时也是中国比较文学所倡导的,因而可以作为今天比较文学的定义。

我们深知,一时代有一时代之文学,并不存在亘古不变的文学定义。同样,也不存在永不改变的比较文学定义。然而,“定义”者,“确定、稳定”之义也。一个学科的定义不可随意改变,也不能一味趋新,除非有学科研究范式的根本变革,与旧理论范式产生了不可通约性。相对稳定的学科定义是有利于凝聚共识、有利于学科发展的。在更好的定义出现之前,我们不妨沿用比较文学是“跨国别的文学研究”这个定义。