妊娠合并贫血及产褥期贫血的影响因素分析

丛集美,王晓娟,易 为

(首都医科大学附属北京地坛医院妇产科,北京 100015)

妊娠是指女性从受孕后一直到分娩前的一个生理过程,其虽然为正常生理过程,但此阶段女性生理和心理均发生巨大改变。妊娠期母体血容量从孕6~8周即开始增加,孕32~34周达到高峰[1]。妊娠期母体血容量相较于非孕期增加幅度达40%~45%,增加的血容量中约有70%是血浆容量,红细胞容量仅占30%,血液处于相对稀释状态,红细胞计数以及血红蛋白水平等低于非孕期,易发生贫血[2]。有学者认为,乙型肝炎病毒感染可对孕妇产生不良影响,增加妊娠和分娩期出现并发症的风险[3]。乙型肝炎患者可能因为肝脏代谢功能降低和胃肠功能衰退导致营养摄入不足及吸收不良造成贫血,亦可能由红细胞抑制和铁利用障碍造成贫血。但经临床治疗乙型肝炎病毒感染的孕产妇,仍会发生妊娠合并贫血和产褥期贫血,说明引发妊娠合并贫血及产褥期贫血发病的原因可能不只是乙型肝炎病毒感染,而是多种因素引起的。基于此,为了降低妊娠合并贫血及产褥期贫血患病率,提高妊娠合并贫血及产褥期贫血的治疗效果,本研究分析了妊娠合并贫血及产褥期贫血的影响因素,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2019年2~12月于首都医科大学附属北京地坛医院建档进行常规产前检查、分娩及产后随访的孕产妇240例为研究对象。孕产妇纳入标准:(1)于本院建档并接受常规产检、分娩及产后随访的孕产妇;(2)于本院顺利生产的孕产妇;(3)孕妇和家属知情同意。排除标准:(1)妊娠前即存在贫血;(2)合并心、肺、肾等脏器功能损伤;(3)合并消化道疾病;(4)造血功能异常或存在其他血液系统疾病;(5)有吸烟与饮酒等不良生活习惯;(6)合并甲型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎等其他类型的病毒感染或者TORCH感染者;(7)临床资料不全。入选孕产妇年龄21~39(31.23±3.12)岁;初产妇132例,经产妇108例;孕前体质量指数(body mass index,BMI):<18.5 kg·m-2者63例,18.5~24.9 kg·m-2者99例,≥25.0 kg·m-2者78例。根据受试者孕期及产褥期是否发生贫血分为妊娠合并贫血组(n=59)与妊娠未合并贫血组(n=151)、产褥期贫血组(n=44)与产褥期未贫血组(n=196)。本研究经医院伦理委员会审核批准。

1.2 研究方法参照文献[4]设计问卷调查表对所有受试者进行问卷调查。采用自填式问卷调查,现场进行问卷发放和回收,调查员均经专业培训合格。所有孕产妇均完成问卷,问卷调查内容包括年龄、孕次、产次、受孕方式、孕前BMI、孕期体质量、胎儿个数、母乳喂养、分娩方式、新生儿体质量及乙型肝炎病毒感染。分别于孕早期(<12周)、孕中期(12~28周)、孕晚期(>28周)、分娩前1周及产褥期(产后6周内)检测受试者血红蛋白水平,统计并计算各孕期贫血发生情况(以首次诊断为贫血作为终点事件)。

1.3 贫血诊断标准与分级妊娠期及产褥期贫血诊断标准[5]:外周血血红蛋白<110 g·L-1。贫血分级:血红蛋白≥90 g·L-1为轻度贫血,血红蛋白60~90 g·L-1为中度贫血,血红蛋白≤60 g·L-1为重度贫血。

1.4 统计学处理应用SPSS 22.0软件进行统计学处理。计数资料以例数和百分率表示,组间比较采用χ2检验;采用单因素分析妊娠合并贫血和产褥期贫血的影响因素,将单因素分析中差异有统计学意义的指标进一步行多因素logistic回归分析,分析妊娠合并贫血和产褥期贫血的独立影响因素;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 受试者孕早期、孕中期、孕晚期、分娩前1周、产褥期贫血发生情况240例受试者中孕早期发生轻度贫血8例,中度贫血2例,贫血发生率为 4.17%(10/240);孕中期发生轻度贫血9例,中度贫血2例,贫血发生率为4.58%(11/240);孕晚期发生轻度贫血13例,中度贫血5例,贫血发生率为7.50%(18/240);分娩前1周发生轻度贫血16例,中度贫血4例,贫血发生率为8.33%(20/240);孕期贫血总发生率为24.58%(59/240)。产褥期发生轻度贫血29例,中度贫血15例,贫血发生率为18.33%(44/240)。

2.2 妊娠合并贫血影响因素单因素分析结果见表1。妊娠合并贫血组与妊娠未合并贫血组受试者的年龄、受孕方式、孕期体质量增加情况比较差异无统计学意义(P>0.05);2组受试者的孕次、产次、孕前BMI、胎儿个数、乙型肝炎病毒感染情况比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 妊娠合并贫血影响因素单因素分析

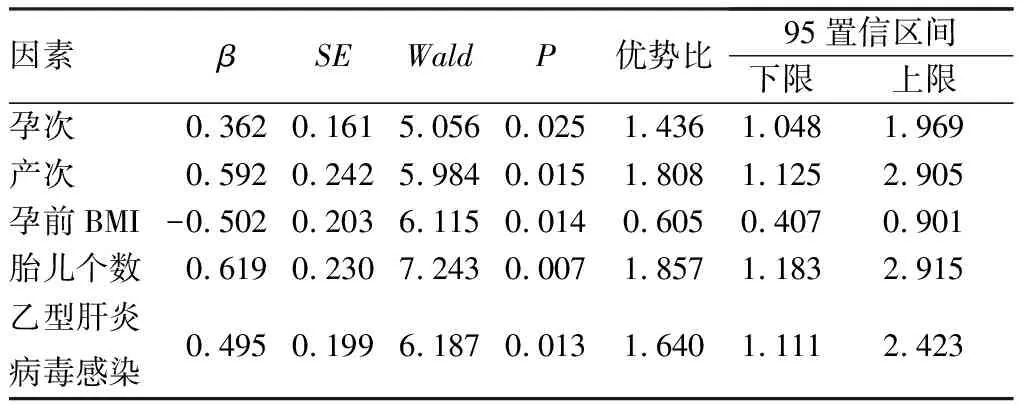

2.3 妊娠合并贫血影响因素多因素logistic回归分析结果见表2。多因素logistic回归分析结果显示,多孕次、多产次、孕前低BMI、多胎、合并乙型肝炎病毒感染是妊娠合并贫血的独立危险因素(P<0.05)。

表2 妊娠合并贫血影响因素多因素logistic回归分析

2.4 产褥期贫血影响因素单因素分析结果见表3。产褥期贫血组与产褥期未贫血组受试者的年龄、孕前BMI、孕次及新生儿体质量比较差异无统计学意义(P>0.05);2组受试者的产次、胎儿个数、是否合并乙型肝炎病毒感染、分娩方式、是否母乳喂养比较差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 产褥期贫血影响因素单因素分析

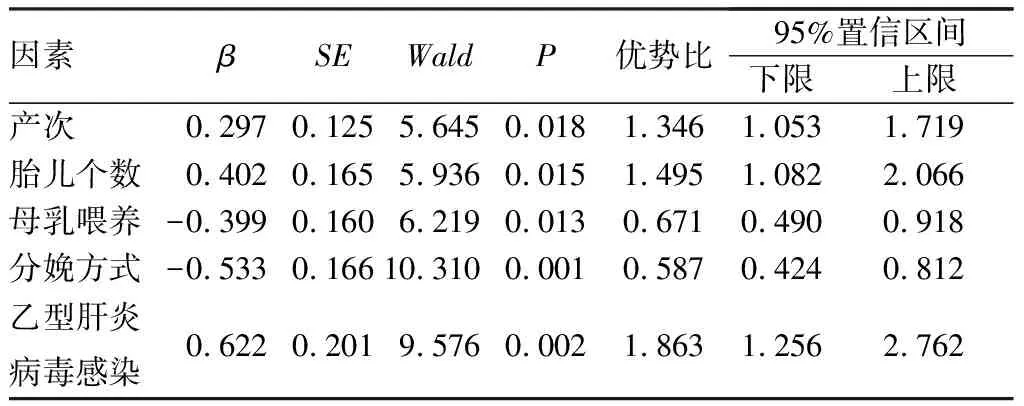

2.5 产褥期贫血影响因素分析多因素logistic回归分析结果见表4。多因素logistic回归分析显示,多产次、多胎、合并乙型肝炎病毒感染是产褥期贫血的独立危险因素,母乳喂养、顺产是产褥期贫血的保护因素(P<0.05)。

表4 产褥期贫血影响因素多因素logistic回归分析

3 讨论

妊娠合并贫血对母体、胎儿、新生儿均会造成近期或远期影响,可增加母体妊娠期高血压疾病、产褥期感染、产后出血、产后抑郁风险;且可增加胎儿生长受限、缺氧、早产、死胎风险及新生儿窒息、低出生体质量儿风险[6-7]。有研究表明,乙型肝炎病毒感染可使患者发生再生障碍性贫血的风险增加[8]。但在临床工作中发现,未感染乙型肝炎病毒的孕妇发生妊娠合并贫血及产褥期贫血的概率也较高,且目前仍缺乏对孕妇妊娠期和产褥期贫血的规范预防及治疗方案。基于此,本研究对孕妇妊娠期及产褥期发生贫血的影响因素进行调查,旨在为其防治提供理论依据。

世界卫生组织的调查数据显示,发达国家妊娠期贫血率发生率为10%~20%,发展中国家为30%~40%[9]。唐琳等[10]研究显示,中国孕妇贫血发生率为19.1%,孕早期、孕中期、孕晚期贫血发生率分别为 9.6%、19.8%、33.8%,随着孕周的增加,贫血发生率也在逐渐升高,血红蛋白浓度逐步下降。本研究中受试者贫血的发生率为24.58%。多因素logistic分析结果显示,孕次和产次增加均是导致妊娠合并贫血的独立危险因素,这可能是因为多次受孕和分娩导致孕妇体内铁储备量降低,最终导致贫血。本研究还发现,孕前BMI越低,妊娠合并贫血发生率越高,可能因为孕前低BMI孕妇营养缺乏,而容易发生贫血。王眺斌[11]研究显示,在孕期的各个阶段,多胎妊娠者贫血发生率高于单胎妊娠者,原因可能为多胎妊娠者血容量增加较单胎妊娠者约多500 mL,另外需要满足多个胎儿的生长需要,而且如果对铁与叶酸摄入不足会进一步增加发生贫血的风险。本研究结果也发现,多胎是导致妊娠合并贫血的独立危险因素,与上述研究结果一致。此外,本研究还发现,乙型肝炎病毒感染是导致妊娠合并贫血风险增加的独立危险因素。原因可能为:(1)乙型肝炎病毒感染后,病毒遗传物质可整合到宿主造血细胞,直接破坏造血干细胞,负调控骨髓造血干细胞增殖、分化,引起造血功能障碍;(2)乙型肝炎病毒可损伤骨髓基质细胞活性,使细胞因子生成减少,抑制造血细胞增殖,导致骨髓造血组织萎缩,引起孕妇骨髓造血功能障碍;(3)乙型肝炎病毒可通过免疫应答作用于造血细胞,引起细胞和体液免疫出现异常,增加γ-干扰素等细胞因子分泌,抑制造血干细胞的增殖,亦可诱导孕妇造血干细胞凋亡;(4)病毒感染还可引起促红细胞生成素等基因损伤,使其生成减少,引起造血细胞生成减少[12]。

产褥期是孕妇生产后全身除乳腺外的器官恢复至正常未孕状态时所需的一段时期,也是孕期并发症康复的过程,贫血是产褥期影响母体健康最重要的问题之一,对产妇身体恢复以及精神和行为等方面均可造成不良影响,甚至会增加孕产妇患病与死亡率[13]。不同国家与地区报道的产后贫血患病率不同,如美国为10.0%~19.1%,新加坡为15.3%[14]。本研究中,受试者产褥期贫血发生率为18.33%。通过分析影响产褥期贫血发生的危险因素发现,多产次、多胎是产褥期贫血的独立危险因素;而母乳喂养、顺产可降低产褥期贫血发生风险,是产褥期贫血的保护因素。原因可能为母乳喂养可促进子宫收缩和恶露排出,减少阴道流血,推迟月经,减少铁丢失,同时母乳喂养产妇可能有意识地增加营养及维生素和微量元素的补充,从而降低了贫血的发生风险。顺产因为保证了子宫肌壁的完整性,对子宫收缩力影响较小,出血量少,因此可以降低产后贫血发生的风险。同样合并乙型肝炎病毒感染也是产褥期贫血的独立危险因素,乙型肝炎病毒感染孕妇铁代谢指标异常,造血功能出现障碍,同时由于肝功能受损,凝血因子合成功能减退,凝血因子缺失,导致产后出血的发生率增加,最终导致产褥期贫血发生率增加[15]。

综上所述,多孕次、多产次、孕前低BMI、多胎、合并乙型肝炎病毒感染是妊娠合并贫血的独立危险因素,多产次、多胎、合并乙肝病毒感染是产褥期贫血的独立危险因素,母乳喂养、顺产是产褥期贫血的保护因素。妊娠期女性可通过增加营养,补充铁剂和叶酸等来降低妊娠期合并贫血及产褥期贫血的发生率;另外可通过顺产和母乳喂养来减少产褥期贫血的发生。