以小肠弥漫性淋巴管扩张为首发征象的不明来源腺癌一例

吴舜君 符艳秋 倪昶 王艳 羊东晔

患者,女,30岁,因“腹胀2月,双下肢水肿10天”于2015年11月3日入院。患者2个月前无明显诱因出现腹胀,为全腹饱胀感,无其他明显不适,未予诊治。10天前出现双下肢水肿,晨轻暮重,伴眼睑轻度浮肿,轻度活动后气促。于外院行腹部超声检查示腹腔积液。为求进一步诊治入住香港大学深圳医院消化及肝脏科。患者起病以来精神、食欲可,睡眠和二便正常,体重增加约5 kg。否认特殊家族史、肝脏疾病史、外伤手术史和输血史。月经正常,已婚未育。体格检查:T 36.4 ℃,P 69次/分,R 17次/分,Bp 93/61 mmHg。颈前和耳后可扪及直径约0.5~1.0 cm大小淋巴结,无触痛,可活动。腹部移动性浊音可疑阳性,双下肢轻度水肿。入院实验室检查示:肝功能:总蛋白(TP) 56.9 g/L(63.0~82.0 g/L,括号内为正常参考值范围,以下相同),白蛋白(Alb) 29.6 g/L(30.0~50.0 g/L),余无异常;甲状腺功能:游离三碘甲腺原氨酸(FT3) 2.00 pg/L(2.36~3.70 pg/L),余无异常;C反应蛋白(CRP) 12.578 mg/L(0~10.000 mg/L);红细胞沉降率(ESR)23 mm/h(0~20 mm/h);血脂:高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)0.61 mmol/L(>1.15 mmol/L),余无异常;女性肿瘤标志物:糖类抗原(CA)199 60.2 U/ml(0~35.0 U/ml),CA125 99.3 U/ml(0~35.0 U/ml),余未见异常;抗核抗体(ANA)[间接免疫荧光法(IIF)] 1∶1 000,细胞浆型(<1∶100,阴性);粪便隐血实验:阳性;血常规、尿常规、粪常规、肾功能、电解质、降钙素原(PCT)、乳酸脱氢酶(LDH)、N端脑利钠肽(NT-BNP)、免疫全套(IgG、IgM、IgA、补体C3、补体C4)、抗可溶性抗原(ENA)抗体谱(抗U1-nRNP/Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Sm抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗着丝点B抗体、抗双链DNA抗体、抗核小体抗体、抗组蛋白抗体、抗核糖体P蛋白抗体)均在正常范围;术前四项(HIV抗原/抗体、梅毒螺旋体抗体、乙肝病毒表面抗原、丙肝病毒抗体)、寄生虫八项(肺吸虫、血吸虫、裂头蚴、脑囊虫、猪囊尾蚴、包虫、肝吸虫、广州管圆线虫抗体)均为阴性。电子胃镜检查示浅表性全胃炎、十二指肠降段弥漫性毛细淋巴管扩张(图1)。电子结肠镜检查示末段回肠黏膜未见异常、横结肠近肝曲见一大小约1.0 cm×1.2 cm的广基隆起。行内镜下黏膜切除术(EMR)切除病变组织并行病理检查。胶囊内镜检查示十二指肠及空肠上中段黏膜淋巴管扩张。全腹CT平扫+增强检查示肝内淋巴管水肿、少量腹腔积液及双侧胸腔积液,腹膜及皮下软组织广泛炎性渗出改变。磁共振小肠成像(MRE)示:1.十二指肠、第二组空肠肠壁轻度增厚强化,考虑炎性病变可能性大;2.肠系膜广泛渗出伴腹盆腔少量积液,肠系膜见多枚饱满小淋巴结;3.肝内淋巴管水肿;4.腰背部皮下广泛水肿;5.胆囊炎;6.盆腔淤血综合征(图2)。病理诊断:胃及十二指肠降段:胃体:胃黏膜腺体增生,部分腺上皮呈中度异型增生,腺上皮未见肠上皮化生,固有层间中等量慢性炎细胞和中性粒细胞浸润,可见幽门螺旋杆菌,未见肉芽肿改变和恶性证据;十二指肠降段:小肠组织表面绒毛不清,部分区域淋巴管扩张,扩张的淋巴管内可见异常上皮细胞团,其中夹杂少许杯状细胞。间质中等量慢性炎细胞浸润,也见异常上皮细胞团浸润,免疫组化染色结果示:SYN(-),特殊染色:过碘酸雪夫染色(PAS)及淀粉酶消化后的PAS(PASD)可见细胞内黏液,符合转移性腺癌(图3)。横结肠息肉:管状腺瘤,伴中度异型。颈部淋巴结组织病理检查:取3枚淋巴结,切片显示淋巴结内可见分散的癌组织,癌细胞形成腺管样或巢样结构,部分腺腔内可见黏液,部分细胞浆内可见黏液,核偏位,呈印戒样,符合腺癌,淋巴结外脉管内可见癌栓。免疫组化染色结果示:CK7(+)、CK20(+)、CDX2(+)、TTF-1(-);特殊染色:PASD、黏液卡红染色示细胞浆内可见黏液;结合苏木素-伊红(HE)和免疫组化染色结果,符合转移性腺癌(图4)。考虑诊断:1.转移性腺癌:原发灶未明;2.低蛋白血症;3.结肠管状腺瘤;4.幽门螺杆菌感染。予对症支持治疗,未予肿瘤相关治疗,因本院未开展正电子发射断层显像(PET)-CT检查项目,建议患者转院进一步诊治。此后电话随访,患者在外地医院住院,完善PET-CT检查、复查胃肠镜仍未明确原发灶,具体治疗方案不详,自我院出院后1年余在外院死亡(具体原因不详)。

讨 论

小肠淋巴管扩张是由于多种原因所致肠淋巴管回流受阻,小肠绒毛内乳糜管和小肠壁内淋巴管扩张所致,内镜下典型表现为:肠黏膜组织水肿,皱襞增粗,黏膜表面呈现特征性局部或弥漫性乳白色颗粒外观或称雪花样外观。临床上由于肠黏膜淋巴管扩张影响乳糜颗粒吸收造成蛋白从肠道丢失,可致腹泻、水肿、非选择性低蛋白血症和低淋巴细胞血症等。可分为原发性和继发性两种,以原发性多见。原发性淋巴管扩张症(PIL)多见于幼年及青年,也称为Waldmann病[1],90%的患者在30岁以前发病,有遗传倾向,部分与CCBE1基因突变相关[2]。目前认为该病无性别差异,但有报道显示该病临床症状与女性激素状态具有较强相关性,值得进一步研究[3]。该病难以准确诊断,曾有病例报道过症状相似、有特征性肝脏影像学表现的PIL患者,被长时间误诊为肝硬化[4]。Huber等[5]认为,肠淋巴管扩张不仅导致蛋白质丢失,还可导致继发性免疫缺陷,曾报道PIL伴广泛性疣的病例[6]。继发性小肠淋巴管扩张症病因较多,包括:(1)感染性疾病,如结核感染、Whipple病,寄生虫感染(如丝虫病);(2)腹部外伤或手术损伤淋巴管;(3)影响肠道淋巴和静脉回流的疾病(门脉高压症、缩窄性心包炎等);(4)自身免疫相关疾病,如炎症性肠病、系统性红斑狼疮、干燥综合征等;(5)肿瘤性疾病,包括血液系统肿瘤[7]和实体瘤。该病也可成为病因,有案例报道罕见的特发性儿童及青少年肠套叠原因为PIL[7]。近年来,随着胶囊内镜和小肠镜检查的广泛开展,小肠淋巴管扩张症的诊断病例逐渐增多。治疗上,有研究支持明确诊断后应及早行饮食治疗,减少淋巴液外渗,改善患者预后[8]。

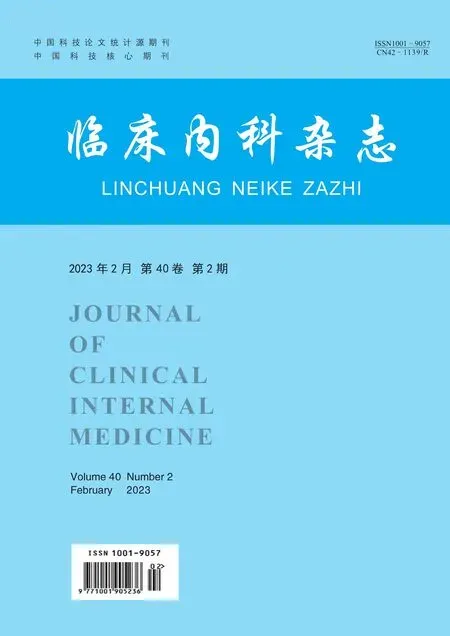

图1 患者胃镜检查结果(A:十二指肠球部片状糜烂;B:十二指肠降段皱壁增粗,弥漫性雪花样外观)

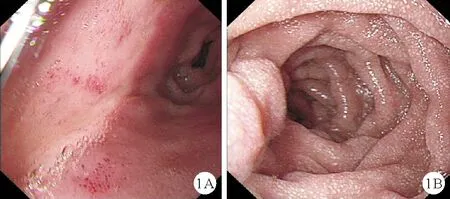

图2 患者MRE检查结果[A:冠状位T1WI压脂序列增强扫描门脉期示:肝内淋巴管水肿(如蓝色箭头所示);第二组空肠肠壁轻度增厚强化(如白色箭头所示);肠系膜见多枚饱满小淋巴结(如黄色箭头所示);B:冠状位T2WI压脂序列示:肝内淋巴管水肿(如蓝色箭头所示);肠系膜广泛渗出(如白色箭头所示);盆腔少量积液(如黄色箭头所示);腹壁皮下软组织广泛渗出改变(如红色箭头所示)]

图3 患者十二指肠降段组织病理检查结果:A:十二指肠间质内见异型上皮细胞团浸润;B:十二指肠黏膜内淋巴管扩张,扩张淋巴管内有异型上皮细胞团[苏木素-伊红(HE)染色,×20] 图4 患者左颈部淋巴结组织病理检查结果:淋巴结内可见转移癌细胞形成巢状结构,部分细胞胞浆内可见黏液,核偏位,呈印戒状(HE染色,×20)

本例患者为年轻女性,首发症状为腹腔积液伴下肢水肿和低蛋白血症,胃镜和胶囊内镜检查均发现小肠淋巴管扩张,影像学检查(CT+MRE)发现肝内淋巴管扩张和腹膜小肠弥漫性炎性渗出性改变,并未发现占位性病变;十二指肠降段的病理检查结果提示间质和毛细淋巴管内见异型上皮样细胞浸润,免疫组化染色结果排除神经内分泌来源,符合转移性腺癌,结合颈部淋巴结病理活检的HE和免疫组化染色结果,进一步证实为转移性腺癌,正是由于毛细淋巴管因有腺癌细胞侵犯而致阻塞,引起继发的广泛小肠淋巴管扩张,但经数家医院检查均未能明确腺癌来源。回顾国内外文献相关病例报道罕见[9]。针对女性患者,转移性腺癌常见原发灶除胃肠道外,卵巢和乳腺亦为可能原发灶,而回访患者外院PET-CT检查结果也并未明确原发病灶,实属少见。

本病例提示,临床中发现弥漫性小肠淋巴管扩张患者,即便为年轻患者,也需要将肿瘤性疾病列于病因排除性诊断,同时行多处活组织病理检查积极寻求病理诊断。