谁都害怕的鸟人

麦克·莫波格

第二天,丹尼尔一大早就在我家院门口等我。他也一晚上没怎么睡,一直在担心鸟人和他的大狗“王子”。

此刻,暴风雨的力量已经耗尽,风没力气了,但大海还在愤怒地翻腾着。海浪从参孙岛滚滚而来,冲进海湾,在接近岸边时聚集重叠,翻卷着扎进沙子,让沙子发出嘶嘶嘶的声音。海滩上空无一人。王子没在等我们,沙地上也找不到留言。暴风雨卷来了一排漂浮物,高高地堆积在沙丘下方,即便鸟人给我们写了留言,肯定也被冲走了。

我抬头望向石楠山上掩映在石楠丛中的小屋,丹尼尔说得没错,那地方一片荒芜。

那一刻,我知道丹尼尔的脑子里在想什么,所以我要先发制人。“那里头没人,丹尼尔。”我赶紧说。突然间,所有对鸟人的恐惧在我内心深处膨胀蔓延开来。

“你不想去就在这儿待着。”丹尼尔不顾我的反对,说道,“反正我要去看看他在没在。你怎么回事,格蕾西?他有伤害过你吗?我们现在明明知道了,他根本就没疯对吧?好了,格蕾西,没事的。”

我很不情愿地跟着他上了山,穿过头顶那么高的蕨菜和石楠丛,进入我见过的最大、管理得最好的一片菜园,越过一对白色的蜂窝——它们就像哨兵一样悬挂在小路两边。几只棕色母鸡从石楠丛中跑出来,咕咕咕地叫着跑向我们,然后和我们保持一定距离,跟着我们在小路上走。我们刚走到前门时,门砰的一声在我们眼前关上了。丹尼尔敲了敲门。没人开门,他又敲了敲。

“看到了吧,”我说着把他拉了回来,“他没在,我就说了,我就说他没在。”但是丹尼尔不理会我。他提起门闩,紧紧抓住我的手,拉着我进了黑漆漆的小屋。

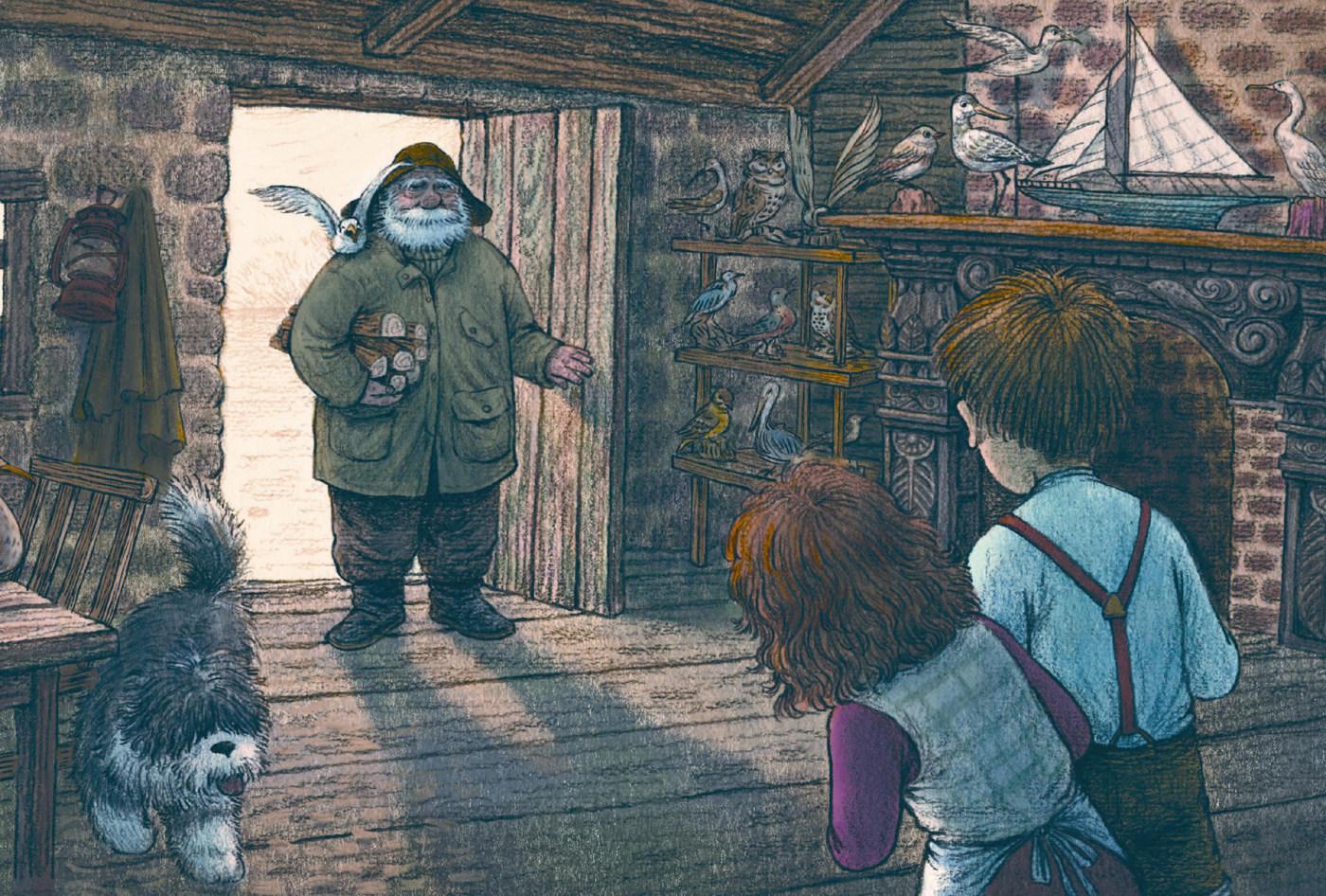

那是一间长长的屋子,一端是壁炉,旁边有张没整理的床,另一端有个装饰华丽的黑色暖炉。暖炉架上立着伍德科克号,我们给他做的那艘亮蓝色小船。壁炉后方有一堆熄灭的火灰,风从开着的门刮进来,横扫了整个屋子。丹尼尔关上身后的门,把母鸡关在外头。一张长长的搁板桌几乎把整个屋子都占满了,上面摆着各种雕刻品——鸟的雕刻品,完成的未完成的都有,每件雕刻品周围都有一沓铅笔画的草图,用针别在桌子上。有些草图被风撕破、吹走了,有些雕刻品被吹落到地上。地板上铺了一层木头刨花和锯屑,四周靠石墙排列着很多架子,从天花板一直到地面,数百件雕刻品把架子摆得满满的。此刻的我们,正被一群观众悄无声息地凝视着,有海鸥和三趾鸥,海燕和塘鹅,还有灰背隼、海鹦和千鸟。有的在潜水,有的在整理羽毛,但大部分都在架子上怒视着我们,就好像我们打扰了一群谋反者的秘密会议。

唯独暖炉对面的架子上没有被鸟塞满。那四层架子上分别摆着一块长面包。我注意到底层架子上的面包没剩多少了。这一刻,我很高兴丹尼尔抓着我的手,我可无论如何都不会松开他。

一阵狂风突然撼动了小屋,刮得窗户咯咯作响,呜咽着下了烟囱,扰动着炉箅里的烟灰。我朝丹尼尔靠了靠,他捡起架子底层那块吃剩的面包,闻了闻。

“想知道他为何存放四块面包吗?”他说。就在这时,排列在架子上的鸟开始冲着我们尖叫,就好像在齐声回答。我受不了了,拽着丹尼尔朝大门跑去,可我们脚尖刚到,门就哗的一声打开了。王子突然出现在脚边,朝我们跳起来,抖了我们一身水。一个戴兜帽的黑色身影遮住了门廊处的光线,迎面而来的正是鸟人。他右手抱着一些木棍,一只三趾鸥栖息在他肩膀上。而在他头顶上方,白色的天空中有一群海鸥在尖叫。丹尼尔和我退回暖炉那边,撞翻了一把椅子。王子跟过来,嗅着丹尼尔手里的面包。

“饿了?你们?”一个声音从防雨帽里传来。“面包管够,随时管够。每天都烘一个,存着备用,以防我生病。从最新鲜的到最不新鮮的。你们想吃的话可以吃顶架上的。”那只三趾鸥飞离他的肩膀,笨拙地落到搁板桌上的一堆雕刻品中,碰翻了其中一个。它单脚跳着,另外一只脚似乎蜷缩起来,短了一截,没法用。鸟人关上身后的门,脱下防雨帽,拧干了。

“外边风有点狂,我跟你们说。”他的发音有点凌乱,不完整,就好像打着哈欠,从嘴巴上端抛出来的一样,而不是正常说出来的。他缩着肩膀脱下黑色斗篷,叠起来,小心翼翼地放到地板上。他所有的动作都缓慢而僵硬,很费力气。他吹了声口哨,王子马上离开我们,坐到斗篷上,看看鸟人又看看我们,再看看鸟人,好像在等着我们说话,但谁都没有说话。

我们就那样相互看着,足足有一分钟吧。面前的这位老人跟我想象的完全不一样。我一直以为藏在防雨帽下方的,会是一张猎食者的面孔,像古老的乌鸦一样。我大错特错了。暴露他年龄的,只有那疲倦的驼了背的身躯,以及前臂上松松垮垮、长了斑点的皮肤。他的脸是穿旧了但擦得锃亮的棕色靴子的颜色。皮肤上有褶皱,但仍然润泽有活力。从那张脸上看不出来太多内容,因为大部分被凌乱的白发白须遮住了。让他显得与众不同的是那双眼睛,就好像能把你吸引进去,让你身不由己,挪不开目光。

“所以,我们最终还是见面了。”他打破漫长的沉默,说道,“很高兴你们能来。我还以为你们永远不会来呢。因为,我估计,我下海滩去的话,你们一看见我就跑了,对不对?你们不被允许离我太近,对吧?‘保持距离,他们是这么说的?我也不怪他们。每个人看见我都会躲开。我现在已经习惯了。我不想冒那个险,不想对你们冒险。所以我让王子下去看你们,希望有一天它能把你们带回家,不过你们从来没来过。我也想过邀请你们,在沙地上留言叫你们来,不过我觉得可能会把你们吓跑,再也不会来了。”

丹尼尔和我仍然没有说话。桌子上的那只三趾鸥用一只眼睛不怀好意地瞪着我们,随后又换另一只眼睛瞪着。鸟人摇了摇头。“这里有点乱,是不是?”他说,“我要是知道你们今天来,肯定把这地方整理一下。母亲一直都说,没有比我更邋遢的人了。不过,她死后就没人来过我这里了,差不多有三十年了。没有访客的话,就没多大必要去整理,对吧?我的意思是,它们又不介意,是不是?”他大笑起来,看着屋子四周架子上的鸟。“看起来,应该是风又把门吹开了,烟灰吹得到处都是。不过,也没造成太大损坏。我总想着找那么一天,抽时间把门闩修一修,早就有这个打算了,可总有别的事情要做,白天的时间总不够用。”

他站在那里看着我们,咧嘴笑了。他的牙齿不多了。“昨晚的风可真大,对吧?老实说我真幸运。当时我正前往参孙岛,刚到半路就起风了。比我想象的来得快。正好给赶上了。狗当然也跟我一块去了,随时都陪着我,对吧孩子?它总喜欢去参孙岛。我现在不怎么划船出去了,只有逼不得已的时候才去参孙岛那边。我不能像以前那样逆风行船了,我老了。我跟往常一样在那边过了夜。岛上只有一间小屋有顶了,跟以前不一样了,我跟你们说。我们就在那边烧了个火,取取暖,对吧,王子?”

本来在清理爪子的狗,听到自己的名字时抬起头,用湿漉漉的尾巴拍打着我们身后的墙。“我再跟你们说点别的,被冲到卵石湾的可不光是我。那场景我还从来没见过。整个海滩上都是木材,厚重的大块松木,我以前还没见过这么好的木材。又不像是失事的船只残骸,就是木材。”

“我们就是因为这个来的,伍德科克先生。”丹尼尔说,“我们来看看你和王子好着没,因为知道你们昨天离开了,去了参孙岛。我们看到你划着船到那边去了。昨晚那么大的风雨,我们还以为……”鸟人背对着我们,似乎在专心点火。纸点燃了,他弯腰去吹,直到火焰从柴堆中蹿起,一直蹿进烟囱里。他坐回来,凝视着火堆。我轻轻推了推丹尼尔,希望他继续往下说,但他摇了摇头。我用唇语告诉他:“战争,跟他说说战争。”

丹尼尔点点头。这时鸟人坐到了床上一角,伸出手,放到火焰前方搓着。“伍德科克先生,”丹尼尔的声音又提高了一些,确保鸟人能听见,“我们跟你说过大肚腩先生对吧?他说战争很快就要爆发了,你还记得吗?真的爆发了,伍德科克先生,大肚腩说得没错。昨天他们发动战争了。不过没什么的,大家都觉得我们很快就能赢,只是我们要提防船只、潜艇和其他东西,以防被入侵——这是我父亲跟我说的。所以我们晚上不允许点灯,必須把窗帘拉下来。”

鸟人抬起头,脸上写满了听之任之的无奈。他把双手放到膝盖上,撑着站起来,再次俯视着我们。“你想说什么尽可以说,丹尼尔,但我听不见,一个字也听不见。我这双老掉的耳朵不好使了,我还是个孩子时就不好使。母亲说是因为一场热病导致的,就是我们离开参孙岛那天感染的热病。我只记得耳朵里一直响,风无休无止地刮过我的脑袋。那场热病退去后,我又能听见了,但从那以后就听不太清楚了。时间一年年过去,我能听到的声音越来越少,最近这两年,连海鸥的叫声都听不见了。唯一能听到的只有空荡荡的沉默。我就跟那些木雕的鸟一样聋,丹尼尔。不过我能认字——母亲教的——你们已经发现了,对吧?所以,你要有事想跟我说,那就写下来吧,画下来也行。纸够够的——存着画鸟。”他从床边那张小桌子的抽屉里取出铅笔和一张纸,放到我们旁边的搁板桌上。

“你字写得好,”丹尼尔说着,把铅笔递给我,“你跟他说。”所以我用自己最好的字迹写道:“他们昨天发动战争了。”丹尼尔把纸转了一圈,方便鸟人阅读。鸟人再度抬起头时,眼里出现了愤怒。

“这是不对的!”他说,“这是不对的!所有的杀戮都是不对的,我跟你们说。我比任何人都清楚,我很清楚。我清楚极了。”就在这时,他好像突然受够了我们。“你们该走了。我要去给山羊挤奶,去喂鸡了,你们最好赶紧回家去。那些木材已经在海里泡了一段时间了,可能差不多泡了一晚上。海里放久了不好,你们知道的。所以,现在就回家去,让他们都去卵石湾,尽快去。有几车呢,我跟你们说,够盖十间房子了。让他们快点,不然就晚了。消息很快就会传到防范官的耳朵里——向来如此——他们会满岛找过来的。现在就走吧。”

我们快到门口时,他叫住了我们。“孩子们,”他说,口气温和了一些,“我给你们的那只鸬鹚,自己待着肯定会孤单的。我想,或许你们应该再带一只去跟它做伴——也是你们第一次来访的纪念品。”他从桌子上拿起一件雕刻品,拿到眼前仔细查看。那是一只尖叫着的海鸥,翅膀半开着,脚下的岩石上有一只比目鱼。

丹尼尔小心翼翼地从他手里接过海鸥,抬头看着鸟人,指着自己的嘴唇,用唇语一字一字地缓慢说道:“谢谢。”

“谢谢。”我也学着丹尼尔说道。

(有删节)