浙江温岭方言基本指示词探析

——兼论量名结构中定指义的实现

章昱帆

(浙江师范大学 中国方言研究院,浙江 金华 312004)

总的来看,汉语的南北方言中存在着一系列系统性的语法差异。具体到名词性结构定指特征的形式表征来说,刘丹青指出,北方汉语属于“指示词发达型”语言,使用指示词来表示定指;而南方的诸多方言则属于“量词发达型”语言,可以使用量词表示定指,吴语、粤语及少部分湘语为其典型代表[1]。同时,汉语中存在着所谓的“主语有定限制”,即处于主语位置的名词性结构只能表示定指或者殊指(specific)[2]。例如:

(1)这个人非常可恶。(普通话)

*个人非常可恶。

(2)嗰只狗钟意食肉。(粤语)

只狗钟意食肉。(粤语)

这只狗喜欢吃肉。(普通话)

(3)倷只小赤佬!(吴语苏州话)

那个小混蛋!(普通话)

(4)张纸头啥场化来葛?(吴语苏州话)

这张纸什么地方来的?(普通话)

可以看出,在例(1)中,普通话中的主语位置,可以容纳指示词短语(DemP),而不能容纳量词短语(ClP);在例(2)~例(4)中,无论是粤语,还是吴语,指示词短语、量词短语都可以很自然地出现在主语位置表定指。

关于吴语量词的性质与基本指示词句法表现之间的关系,很多学者已经从不同的学术视角对其进行了深入研究。刘丹青指出,吴语这类量词发达型语言的指示词一般不能单用,更不能直接限制名词和数量短语[3](P104)。李旭平以富阳话为主要研究对象,探讨了这一限制的句法动因,并进一步分析了吴语指示词的内部结构[4]。基于前人的研究,本文拟以形式语言学为主要理论框架,在对普通话、富阳话、温岭话的指示词系统进行跨方言考察的基础上,探讨温岭话基本指示词的形态句法属性。本文主要关注两个问题:第一,温岭话的基本指示词的句法行为是否同质?如果不是的话,它们又分别具有何种形态句法属性?第二,温岭话的量名结构能否表定指?如果可以的话,其定指义是由何种句法范畴实现的?这里需要说明的是,温岭话属于吴语台州片。笔者为温岭话母语者,本文所用温岭话语料基本来自于笔者内省以及家庭内部调查,反映的是温岭长屿、箬山一带的乡镇口音。

一、普通话、富阳话、温岭话的指示词系统

指示词(demonstrative)是一个具有跨语言普遍性的语法范畴,在汉语的不同地域变体中,有着不同的形式和用法,语法性质也不尽相同。本文将在前人研究的基础上,对普通话、富阳话与温岭话指示词的用法加以比较,以揭示它们在句法行为方面的独特之处。

(一)普通话指示词的句法行为

普通话属于指示词发达型语言,它的基本指示词可以分为近指成分“这”与远指成分“那”。两者的句法行为和句法地位都没有明显的差异,均有代词用法和限定词用法。它们在简单名词性结构中的句法行为可以归纳为以下几点:

首先,普通话的指示词具有代词的用法。“这”与“那”均可以单独充当句子的论元,指称一个在对话语境中所确定的个体。值得注意的是,在现实语境的条件下,普通话口语中单独用作论元的指示代词①为了能更好地与方言语料进行比较,这里对普通话限定了两个条件:一是语体限定,将语料选择的范围限定于口语语料;二是现实/非现实语境限定,将语料选择的范围限定在现实语境下的话语。,一般只能充当系动词的主语或者充当话题,而不能作为普通动词的主语。例如:

(5)a.这(那)是一首简单的小情歌。

*这死了。

*那杀了小李子。

b.这他也不清楚。

?那他也不晓得。

同时,普通话中充当论元的指示代词,一般不能出现在主句中典型的宾语位置,如例(6a)、例(6b)所示;出现在主句宾语位置的指示词论元,一般已经构式化(constructionalization),整个构式作为谓词使用,如例(6c)所示。

(6)a.*我不喜欢这。

b.*你不要看那。

c.你不要看这看那,好好走路。

其次,普通话的指示成分可以后接光杆名词、量词短语(ClP)与数词短语(NumP)。这是指示词的限定词用法。当指示成分与数词短语结合时,所形成的指数量名结构对其中的数词没有明显的限制,任何自然数都可以进入这一结构,也包括概数词和非典型数词。例如:

(7)a.这车好难开。

这部车好难开。

这一部车凝聚了我们几代人的心血。

b.这一/两/三/四朵花我买了。

c.这几个人都是谁?

这半桶水怎么放在这儿?

指示词虽然表面上可以与不同的成分组合,但由它所形成的结构均可以视作一个完整的“限定词—数词—量词—光杆名词”序列,其差别仅在于数词或量词是否具有语音实现(phonetic realization)。根据黄正德等学者的论述,汉语的指量名结构中包括了一个没有语音的数词“一”,占据了数词中心语Num0的位置;而指名结构中,量词中心语Cl0亦无语音实现,指示词并非直接与光杆名词和量词短语结合[5](P280)。以上两类结构,在句法上均可以分析为一个右分枝投射:

(8)a.[DPD(这)[NumPNum(ø)[ClPCl(个)[NP(学生)]]]]

b.[DPD(这)[NumPNum(ø)[ClPCl(ø)[NP(学生)]]]]

(二)吴语富阳话指示词的句法行为

可以说,吴语富阳话属于量词发达型语言。李旭平指出,吴语富阳话具有一个二分的基本指示词系统,具有两个近指成分“勒里”和“葛”,以及一个远指成分“唔搭”[4]。其中,“勒里”和“唔搭”属于处所指示成分,“葛”则是吴语中所普遍存在的“k系”指示词。富阳话与普通话的基本指示词在句法上的不同之处主要有三点:

首先,在富阳话中,无论是近指成分还是远指成分,都不能单独出现在主语和宾语位置,充当结构的论元,至少需要通过与定指量词结合来实现个体指示的功能。例如:

(9)指示成分单独用作论元[4]:

a.*葛是新车子。

b.*勒里是杯子,唔搭是盘子。

c.*葛,我还未看过。

(10)指示成分+定指量词表个体指[4]:

a.葛部是新车子。

b.勒里只是杯子,唔搭只是盘子。

c.葛本,我还未看过。

其次,在富阳话中,无论是近指成分还是远指成分,均无法与光杆名词结合,但可以修饰量词短语,形成指量名结构。与普通话不同的是,富阳话的指量名结构并不能在中间插入数词“一”,这意味着富阳话的指量名结构,并不是由完整的限定词短语通过省略数词的语音形式得来的。例如:

(11)a.指示词+光杆名词:

*葛小人叫何尔名字?

b.指示词+量词短语:

葛个小人叫何尔名字?

c.指示词+一+量词短语:

*葛一个小人叫何尔名字?

再次,富阳话中任何含有自然数的数词短语都不能与指示成分结合,形成指数量名结构,这也是它与普通话的一个重要差异。该现象在吴语中具有一定普遍性,盛益民指出,与富阳话同属吴语太湖片的绍兴柯桥话同样有此限制[6](P105):

(12)*葛三/四/五只菜我还未吃过。

(三)吴语温岭话指示词的句法行为

盛益民指出,量词发达型语言可以进一步区分为“准定冠词型语言”和“准指示词型语言”,只有后者才具有量词独用表指代的功能[7]。温岭话与富阳话的量名结构虽然都可以表定指,但是富阳话的量词无法独用,属于准定冠词型语言;而温岭话的量词可以独用,属于准指示词型语言,二者在语言类型上仍有差异。例如:

(13)a.只猪尔走去把渠杀爻。

b.梗绳无起用爻。

(14)a.只我弗中意,换只爻。(温岭话)

b.*部是我新车子。(富阳话)

温岭话的基本指示词是一个近指与远指二分的系统,其中,“箇[kəʔ3]”为近指成分,ua与ka为远指成分。温岭话的近指成分与两个远指成分具有完全不同的句法行为,这也是温岭话的指示词系统区别于其他各类吴语(如富阳话、苏州话等)的一大特点。

第一,在现实语境的条件下,温岭话的近指成分“箇”可以单独出现在系动词的主语位置充当论元。例如:

(15)箇[kəʔ3]是我数学老师。

一个问题随之而来:温岭话中,通用量词“个”的读音与近指成分“箇”相同,均为[kəʔ3],并且温岭话中允准量词独用,这是否意味着位于系动词主语位置的[kəʔ3]并非近指成分,而是独用量词呢?答案是否定的。我们可以从二者的语音形式上找到证据。当量词“个”独用时,其语音与作为近指成分的“箇”并不相同。当充当论元的“个”位于普通动词主语及话题位置时,其韵母与声调均会发生改变,变读为高平调的[kie55];当它位于及物动词的宾语位置且为不定指解读时,则变读为低平调的[kie33]。例如:

(16)a.个[kie55]我早□[kie33]晓落爻。

b.个[kie55]死爻。

c.尔走买个[kie33]来玩玩相。

d.箇物事尔弗□[tsã33]个[kie33]来?

我们再来看其他可以独用的定指量词的情况。当量词“件”(本音为低降调31)独用且位于普通动词主语、系动词主语及话题位置时,它只能读为高平调[tɕie55];当它位于动词宾语位置且具有不定指解读时,则读为本音[tɕie31]①据笔者调查,温岭话中本音为低调的量词,均会在独用表定指时变读为高调,阳声韵和阴声韵为高平调55,入声字则会变读为高入声5。如果是量词的本音即为高调,如“只”[tsəʔ5],则其定指变调仍然会在听感上高于本音,其音高超出了传统五度标调法的范围。阮咏梅也指出,这种变音模式不适用正常的平/仄变音规则[8](P99)。阮文还指出,表定指的独用量词一般会变音为降变音,量词“件”的声母是浊声的[dʑ],并未经历一个清化——腭化的过程[11](P42)。阮文与本文的变音模式、单字语音有所不同,这可能跟温岭方言的地域差异和新老派差异有关。。例如:

(17)a.件[tɕie55]无起穿爻。

b.件[tɕie55]是我衣裳。

c.里头有无数衣裳,尔再□[kue31]件[tɕie31]凑。

我们还观察到,处于系动词的主语位置的成分,如果其语音基式为[kəʔ3],那么它可以存在[kəʔ3]或[kie55]两种语音形式,这两种读音形式在真值语义上并不存在差异,均具有直指性(deictic)。例如:

(18)箇[kie55]/[kəʔ3]是我箇数学老师。

由上可知,我们如果假设位于系动词主语位置的“箇”为独立量词,就无法解释它与其他量词在语音规律上所呈现出的不平行性。其他独用量词处在系动词主语位置时,只会呈现出[+高调]的语音特征,而[kəʔ3]这一语音形式并不符合该句法——语音规律的预测。相反,[kie55]这一语音形式则符合预测,并且其宾语位置不定指形式读为低调,这也是其他量词所共有的特点。因此,位于系动词主语位置的“箇[kəʔ3]”并非独立量词,而是近指成分。

与近指成分“箇”有所不同,温岭话的两个远指成分ua与ka在任何句法位置都无法单独用作论元。也就是说,它们至少要与量词结合,才能具有个体指示的功能。例如:

(19)a.*ua/ka是□[kã51]唔物事?

b.*ua/ka我早□[kie33]晓落爻。

c.*尔买ua/ka□[tsã33]□[kã51]唔啊?

第二,在温岭话中,近指成分“箇”可以与光杆名词结合,表定指义,如例(20)所示;远指成分ua与ka则不能与光杆名词直接结合,它们只能同量词短语结合表定指,如例(21)所示。

(20)a.箇书是讲[kã51]唔葛?

b.箇被蛮厚葛。

c.箇人多少坏啊!

(21)a.*ua/ka人是我老太。

b.ua/ka个人是我老太。

“箇”作为近指成分,同样可以通过特定的变音模式来确定。与单用的量词一样,温岭话中的量名结构如果表示定指,该结构中的本音为低调的量词必须变读为高调。例如:

(22)件[tɕie31-55]衣裳尔再试试相。

我们还观察到,当本音为[kəʔ3]的句法成分与光杆名词结合,且位于主语或话题位置表定指时,可以有[kəʔ3]与[kəʔ5]两种语音形式。例如:

(23)□[kəʔ3]/[kəʔ5]人多少坏啊!

基于与例(18)相同的理由,我们认为,与光杆名词结合的、语音形式为[kəʔ5]的成分是定指量词“个”,而语音形式为[kəʔ3]的成分则是近指成分“箇”。因此,温岭话的近指成分可以在音系表层与光杆名词直接结合。

第三,在温岭话中,近指成分可以与量词短语结合,形成指量名结构。与普通话类似,温岭话的指量名结构可以通过在近指成分与量词之间插入数词“一”,来形成“指+一+量名”结构,后者与前者之间的真值语义没有任何差别。也就是说,温岭话的“近指+量+名”是由“近指+一+量+名”通过省略数词“一”的语音形式而得到的。例如:

(24)a.箇一只碗是爷爷□[kie33]葛。

箇只碗是爷爷□[kie33]葛。

b.箇一本书□[io33]□[fɔ44]望葛。

箇本书□[io33]□[fɔ44]望葛。

与之相反,温岭话的远指成分虽然也能和量词短语结合,但远指成分和量词之间无法插入“一”,或者说,无法在插入“一”的同时不改变结构的语义。例如:

(25)a.ka幢屋是尔奶奶葛。

*ka一幢屋是尔奶奶葛。

b.ua个人来□[tsã33]□[kã51]唔啊?

*ua一个人来□[tsã33]□[kã51]唔啊?

c.箇担ua(有)一条鱼啊!

在例(25a)中,指示词ka与量词中间无论如何都不能插入“一”。在例(25b)中,ua与量词之间虽然可以插入“一”,但此时的ua相当于“还”,与作为指示词的ua只是偶然同音而已。在例(25c)中,整个结构实际上是省略了一个存在动词“有”。

第四,在温岭话中,近指成分“箇”可以后接数词短语NumP,其核心Num可以由概数词、非典型数词以及任何自然数充当。而远指成分ua与ka均不能与任何数词短语结合。例如:

(26)a.箇半/几/三/四/五盆菜打包□[zɿ15]爻。

b.ua三盆菜无喫。

c.*ua/ka三个人我弗晓得。

d.ua/ka边(or担)三个人我弗喜欢。

与例(25c)一样,温岭话中的“ua+NumP”在语义上只能被理解为一个省略了存在动词“有”的结构。ua与ka若要与NumP共现并发挥指示功能,必须同一个处所名词结合形成方位指示词,如例(26d)所示。

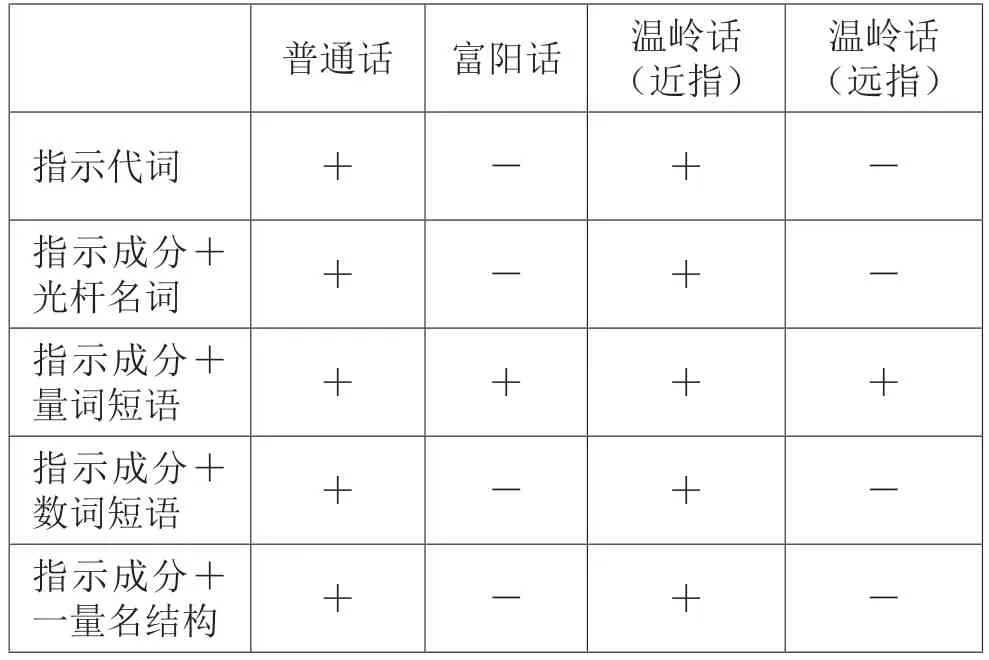

在上文分析的基础上,我们对普通话、富阳话、温岭话的指示词系统在句法组合上的特点进行了归纳,具体如表1所示:

表1 普通话、富阳话、温岭话指示词的句法行为差异

二、温岭话指示成分的形态句法特征

上文我们详细描写了温岭话两类指示成分的句法分布,继而讨论了二者之间的异同。下面,我们将基于形式句法理论,为两类指示成分在句法上所体现的不对称性寻求一个合理的解释。

(一)近指成分“箇”的性质

如前所述,温岭话两类基本指示词具有截然不同的句法行为,近指成分的句法组合限制近似于普通话的“这”。在具体的句法分布上,温岭话的“箇”一般只能单独充当位于系动词主语位置的论元,其他句法位置(如普通动词主语或宾语)上的变音成分实际上是定指量词“个”。这一特点也与普通话的“这”基本相同:普通话口语中的“这”同样只能充当系动词的主语,同时,在现实语境条件下,无法充当主句中普通动词的主语及宾语。当然,“箇”与“这”的句法分布也并非完全一样。比如,“这”可以充当话题成分,“箇”则不能。因此,“箇”与“这”整体的句法行为是基本平行的。基于上述讨论,我们可以假设温岭话的“箇”与普通话的“这”具有相同的形态句法属性,是一个在形态上独立的限定词(determinative),在DP结构的中心语位置合并,为D0上不可解释的限定特征赋正值[9](P18)。在语义上,“箇”则是一个iota算子。以“箇三个人”为例,“箇”的语义贡献是在一个具有“人”这一属性且由三个原子个体(atom)组成的复数个体(sum)的集合中,挑选一个具有唯一性的复数个体。其句法结构与简要语义组合过程可如例(27)所示:

(27)a.[DPD(箇)[NumPNum(三)[ClPCl(个)[NPN(人)]]]]

b.〖三个人〗=λx•[human(x) & |x|=3]

c.〖箇三个人〗=ιx•[human(x) & |x|=3]

温岭话近指成分的这类特点在吴语中虽不常见,但也并非无迹可循。刘丹青、刘海燕指出,崇明方言的兼指指示词ki就可以单用作系动词的论元,并认为这与指示词的冠词化倾向有关[10]。例如:

(28)ki是我隔壁班咯数学老师。

(二)作为限定词缀的远指成分

我们再来看温岭话的两个远指成分ua与ka。需要注意的是,ua/ka虽然在句法组合上的限制与富阳话的指示词基本相同,但我们并不能简单地沿用李旭平对富阳话的相关分析[4]。在上文中,我们将“箇”处理为D0位置的限定词,并将它作为整个名词性结构定指义的来源,这一处理与李旭平关于量词发达型语言的论述存在根本性的矛盾。Li & Bisang指出,定指量名型语言中的指量名短语的定指义,应当由量词来编码,指示词作为DP附接语进入句法计算,不具备与D0中心语进行特征核查(feature checking)的功能[11]。在具体的句法推导中,具有[+definite]特征的量词会通过内部合并(internal merge)而上移至D0位置,为D0上的[u-definite]特征赋正值。李旭平基于这一句法操作,预测了富阳话“指量名”短语中“一”的不可插入性及“指数量名”短语的不合法性[4]。这是因为Num0显性的语音实现会阻断定指量词的移位,使得D0上的不可解释特征无法得到核查。不过,由例(24)可知,温岭话的“近指+量名”短语中可以插入数词“一”,这意味着该表征的句法推导中并不存在一个假定的Cl-to-D移位;由例(26)可知,其近指成分“箇”也可以和作为强无定成分的“数量名”短语兼容,这表明“箇”编码了“箇+数量名”短语的定指义。如果在处理ua与ka的形态句法属性时沿用上述分析,那么,我们就必须假设温岭话同时存在着两套具有不同特征的量词系统,这无疑大大增加了词库的负担,也不符合句法理论一贯的简约性原则。因此,可以认为,温岭话中并不存在具有[+definite]特征的量词,也不存在一个由量词所携带的特征驱动的中心语移位。

基于上述讨论,我们假设,远指成分ua与ka是一个具有[+definite]特征的黏着性限定词缀,在句法上直接在量词中心语的位置附缀。以“ua只狗”为例,其底层结构可如例(29)所示:

(29)[DPD [NumPNum[ClPCl(ua[+definite]-只[+singular])[NPN(狗)]]]]

Li指出,量词在语义上具有个体化的功能,该功能蕴含了一个形式特征[+singular][12](P279)。因此,“ua-只”这一复合句法体本质上是一个包含了定指特征与单数特征的集合:({[+singular],[+definite],……})。根据Borer[9](P18)、Hu[13](P10)的论述,名词短语扩展投射的中心语成分均具有一个开放的值(open value),这一开放的值等价于传统意义上的不可解释特征。只有通过一定的句法手段为这类不可解释特征赋值后,这一功能中心语的语法功能才可以在接口处被解读。在具体的句法推导中,复合句法体“ua-只”会通过内部合并上移至D0位置,为D0上的[u-definite]特征赋正值;数词中心语Num0具有不可解释的数量特征[u-qantity],“ua-只”在移位的过程中途经这一位置,并为Num0赋予可解读的[+singular]特征。具体可如例(30)所示:

(30)[DPD(ua-只i) [NumPNum(ti) [ClPCl(ti) [NPN(狗)]]]]

将ua/ka处理为Cl0上的限定词缀,可以很好地解释它与数量表达之间的不兼容性。ka/ua对量词的附缀操作在狭义句法(narrow syntax)层面即已完成,二者构成一个完整的复杂词项(lexical item),其间不能再插入其他成分。因此,在温岭话中,“ua/ka+数量名”结构是一个不合法的表达。

需要指出的是,将指示语素处理为某一位置的附缀成分的方法,并非本文首创。李旭平曾将东阳话的指示成分ka/nom处理为量词中的黏着性指示词缀,并以能否与其他形容词交换位置来检验它作为黏着性词缀的合理性[4]。温岭话的两类成分ua/ka同样可以通过这一测试,而近指成分“箇”则无法通过。这进一步证明了“箇”是一个独立语素,而ua/ka具有词缀性。这里不妨比较一下东阳话与温岭话的相关用法:

(31)东阳话

a.最厚格[nom本]书

b.[nom本]最厚格书

c.*nom最厚格本书

(32)温岭话

a.最厚格[ua/ka件衣裳]/最厚格箇件衣裳

b.[ua/ka件]最厚格衣裳/箇件最厚格衣裳

c.*ua/ka最厚格件衣裳/箇最厚格件衣裳

值得注意的是,李旭平在后续的句法分析中,将东阳话的ka/nom处理为一个在限定词中心语位置的附缀成分,但其本身并不是D0的语音实现,“nom本书”中的定指义仍然由移位至D0的定指量词来表达[4]。我们大体上延续了这一分析方法,处在分类词中心语位置附缀的远指成分,也不是Cl0的语音实现。与李文不同的是,在本文的表述中,由于温岭话的量词不具备表定指的功能,因此,由直接远指性指示词缀来承担[+definite]特征的表达。换言之,李文与本文虽然均采用特征(核查)驱动的移位分析,但前者的移位由量词驱动,后者的移位则由限定词缀驱动,两者在本质上是对名词性结构定指义来源的不同处理。

三、温岭话定指量名结构中定指义的表达

由上文的论述可知,“箇”与ua/ka在形态句法上存在诸种差异,二者在温岭话名词性结构中的语义贡献也不相同,即均作为一个iota算子(语义类型为

我们可以从温岭话量词本身的句法分布与变调模式中找到答案。盛益民、李旭平曾指出,富阳方言的定指量名与无定量名存在完全互补的句法分布:定指量名结构只能位于主语或话题位置,而无定量名结构只能位于动词的宾语位置[14](P202)。不过,在温岭话中,独用量词与量名结构的定指与否并不能以句法位置为判断标准:独用量词/量名结构均能位于宾语位置而表无定或有定。例如:

(33)a.尔再试双[ɕiɔ33]凑。

b.尔再试试双[ɕiɔ55]相勒。

(34)a.尔再买件[tɕie31]衣裳穿穿相。

b.尔买件[tɕie55]衣裳,小人弗喜欢。

由此可知,温岭话实际上是通过高调与否来区分独用量词和量名结构的定指或不定指,而这一现象已经同时涉及了句法的PF层面和LF层面。根据李旭平的相关论述,量名结构的定指与不定指的区别仅在于狭义句法层面中的量词是否提升[4],这一句法分析显然无法解释温岭话中二者在超音段层面语音表征的差异。因此,新的模型需要对这一涉及两个层面的现象予以解释。

无独有偶,根据章昱帆的描写,温岭话中的复数标记“些”同样呈现出类似的变调模式和句法分布,宾语位置的“些”或“些NP”可以通过声调来区分结构的定指与不定指。作者还指出,定指“些NP”/“些”与不定指“些NP”的区别在于,前者具有一个在狭义句法层面即进入句法推导的最大化算子MAX,后者却没有[15]。本文沿用这一分析,认为温岭话中存在一个具有超音段音系特征[+高调]的空词缀-IOTA,其基础生成于D0位置。当句法需要推导定指量名结构“梗绳”时,DP中心语位置的-IOTA会吸引被C-统制的量词上移,并在狭义句法层面形成一个复杂词项“梗-IOTA”。该表达式被移交至LF层面时,空词缀-IOTA被诠释为一个iota算子,作用于ClP,使整个表达式指称一个具有唯一性的个体;当它被移交至PF层面时,“梗”本身所携带的音系特征(包括声母、韵母等音段特征与声调这一超音段特征),将与-IOTA所携带的[+高调]超音段音系特征一起在接口处被诠释,最终形成读为高平调55的“梗”。定指量名结构“梗绳”的句法推导过程与语义组合,可如例(35)所示(无关细节从略):

(35)a.[DPD(梗i-IOTA[+high])……[ClPCl(ti) [NPN(绳)]]]

b.〖梗〗

c.〖绳〗

d.〖梗绳〗

e.〖IOTA梗 绳〗

需要说明的是,例(35b-d)的语义组合机制参考了Luo等学者的观点。其中,例(35b)中的“NU”是“自然单位(nature unit)”的简称,“long and thin”等谓词则主要与程度语义学上的维度(dimension)有关[16]。严格来说,Luo等学者对普通话的这一语义处理是有瑕疵的,因为普通话中的量词与英语中的语义谓词在句法表现上可谓是大相径庭。不过,该分析在温岭话等准指示词型的汉语方言中并不存在这一问题,温岭话的量词是能够独立用作不定指宾语论元的,我们可以将温岭话量词的语义也分析为谓词形式。这一语义处理能够很好地解释定指独用量词的语义机制,超音段算子IOTA可以直接以独立的量词(语义上指称一个集合)作为论元。具体可如例(36)所示:

(36)a. [DPD(梗i-IOTA[+high])……[ClPCl(ti)]]

b.〖梗〗

c.〖IOTA梗〗

以上讨论也进一步证实了上文的分析:温岭话的量名结构自始至终都不具备[+definite]特征,只能指称一个集合,指量名短语的定指义只能由指示成分来表达。需要注意的是,不同语言类型的方言可能需要对量词的语义作不同的处理。比如,富阳话这类准定冠词型语言中的量词是无法独用的,我们不能将其语义简单视为一个集合。限于篇幅,这里不对跨方言的名词性结构差异做过多阐述,对此将另文详论。

综上所述,本文将温岭话的指示词句法行为与普通话、富阳话进行了比较,探讨了温岭话两类指示词的形态句法属性,并以此解释了温岭话定指量名结构中定指义的来源。我们认为,温岭话的近指成分“箇”与远指成分ua/ka具有不同的形态句法属性。具体而言,“箇”是一个形态上独立的限定词,是D0的语音实现,其句法行为基本平行于普通话的“这”;ua/ka则是在Cl0位置附缀的指示(限定)词缀,具有[+definite]特征,[ua/ka-Cl]这一复杂词项会通过中心语移位上移至D0位置进行特征核查。我们与李旭平的最大不同点在于,李文认为,量词是富阳话这类量词发达型语言中指量名结构定指义的来源[4];本文则认为,至少在同为量词发达型语言的温岭话中,指量名结构的定指义均由指示成分承担,量词不具备任何与定指性有关的形式特征。在上述讨论的基础上,我们进一步指出,温岭话表定指的量名结构,可以分解为一个具有超音段音系特征[+高调]的词缀-IOTA与一个无定量名结构的组合,其定指义由-IOTA这一在音段上为空的词缀来表达。温岭话定指量名结构与“ua/ka量名”结构在句法推导上的差异在于,“ua/ka量名”结构中的中心语移位是由特征驱动的,而定指量名结构中的中心语移位则是由形态驱动的。总之,温岭话中并不存在可以表定指的量词,简单名词性结构中的定指义必须借助指示成分或者在音系上仅具有超音段特征的句法体来表达。