税收激励、捐赠成本与个人捐赠

李建军 蒲泓锦

内容提要:本文基于中国家庭追踪调查2018 年微观数据,研究我国捐赠税前扣除对个人慈善捐赠行为的集约边际和广延边际影响。研究发现,个人所得税优惠对个人慈善捐赠具有显著的激励作用,慈善捐赠的集约边际和广延边际税收价格弹性分别为-2.21 和-4.36。研究还发现,税收激励对个人捐赠的促进作用在慈善组织发育程度高的地区更加明显,受教育程度低、男性、体制外工作的个人捐赠行为对税收激励更为敏感,并且税收激励对不同人群捐赠行为影响的差异主要反映在集约边际上。本研究为进一步探索运用税收政策推动以“人人慈善”为内核的现代慈善事业发展,发挥第三次分配的有益补充作用提供了经验证据。

一、引言与文献综述

共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。单靠市场机制自发调节不可能实现共同富裕,扎实推动共同富裕,要求发挥好以慈善捐赠为代表的三次分配的作用。慈善捐赠是经济主体之间自愿的财富再分配过程,既包括商品和货币的自愿转移,也涵盖私人无偿提供公共消费(Paqué,1986)。作为第三次分配的主要渠道,慈善捐赠通过优化收入和财富分配格局,在弥补市场失灵、共享发展成果和促进社会公平正义方面发挥着特殊作用,是推动实现全体人民共同富裕不可或缺的重要力量(宫蒲光,2022)。近年来,我国慈善事业取得了长足的发展,但当前慈善捐赠的规模和结构与慈善体系成熟的国家相比还存在着明显差距,表现在我国慈善捐赠总额占GDP 的比重以及个人捐赠在捐赠总额中的比重仍然明显偏低,这反映了当前第三次分配参与社会资源和财富分配的深度和广度与其“基础性制度安排”的功能定位①2021 年中央财经委员会第十次会议指出“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”。还不相适应。我国每年慈善捐赠总额在1400 亿元左右,占GDP 的比重约为0.15%,企业和个人捐赠分别约占全部捐赠的70%和25%,而美国慈善捐赠占GDP 的比重长期在2%左右,个人捐赠贡献近七成②国内相关数据来源于中国社会科学院2022 年7 月发布的《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2022)》,美国相关数据来源于印第安纳大学撰写的“Giving USA 2023:The Annual Report on Philanthropy for the Year 2022”,https://www.bwf.com/giving-usa-2023-report-insights/。。“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”是新时代国家治理的重大命题①党的十九届四中全会指出“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”。党的十九届五中全会强调“发挥第三次分配作用,发展慈善事业,改善收入和财富分配格局”。,党的二十大报告再次强调“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业”。

对于慈善捐赠在“弱者优享”方面的靶向性作用,既有文献进行了广泛研究。对企业捐赠行为(Gardberg and Fombrun,2006;张敏等,2013;彭飞、范子英,2016)和个人捐赠行为的研究是两支重要文献。关于个人捐赠行为,已有研究从社会性需求(Bernheim,1994;Bénabou and Tirole,2006)、信息公开(Vesterlund,2003;罗俊等,2019)、物质激励(Falk,2007;丁美东,2008)等角度进行讨论,研究方法也从经济学理论、实证分析拓展到田野实验、脑科学等跨学科方法(罗俊等,2015)。在影响个人慈善捐赠的物质激励因素中,税收减免是不可忽略的重要因素。税收减免对个人慈善捐赠的激励作用体现在收入变化产生的直接效应和价格(成本)变化产生的间接效应,慈善捐赠的税收减免政策可以通过增加个人可支配收入和降低捐赠成本来促进捐赠。实践中,各国税务系统通过捐赠税前扣除(美国、德国等)、税收抵免(法国、意大利等)、政府匹配(英国)②英国纳税人向合规慈善机构捐款时,需要填写一份“捐赠援助声明”表格,随捐款一起交给慈善机构。该慈善机构可以直接向英国税务海关总署索取捐赠金额上支付的所得税。捐赠援助计划(Gift Aid Program)的这一部分被称为政府匹配部分,因为对于纳税人捐赠的每1 英镑,政府实际上以tb/(1-tb)的比率匹配捐赠给慈善机构,其中tb 为个税基本税率。的优惠方式,鼓励私人部门增加慈善捐赠供给。

经济学理论认为,如果慈善捐赠的税式支出所带来的捐款增长超过政府的税收损失,那么这种激励方式是有效的(Saez,2004)。为了评估税收激励的有效性,需要的关键参数之一是个人慈善捐赠对其税收价格的弹性。捐赠的税收价格被定义为每单位慈善捐赠所放弃的其他消费的价值(Randolph,1995;Almunia et al.,2020),它反映了纳税人每单位捐赠的净成本。当允许捐赠抵税时,纳税人实际放弃的消费价值是捐赠支出与抵税额的差值,由于抵税率通常等于边际税率,故捐赠的税收价格用1 减边际税率来表示③例如,适用于最高边际税率为45%的纳税人向慈善机构捐赠100 元,由于捐赠额可以在计算应纳税所得额前扣除,纳税人获得了100×45%=45 元的税额减免,他实际只需要放弃55 元个人消费就能向慈善机构捐赠100 元,对他而言,捐款的税收价格只有1-45%=0.55 元。如果捐赠不能税前扣除,纳税人捐赠100 元会同时减少100 元的个人消费,无论纳税人的边际税率为多少,捐赠的税收价格始终为1 元。捐款的税收价格在后文中也简称为“捐赠价格”。。自Taussig(1967)分析美国纳税申报数据的开创性研究后,已有大量的文献在其框架下探讨税收激励对个人慈善捐赠的影响,重点是估计慈善捐赠的税收价格弹性。早期的研究(Feldstein and Taylor,1976;Reece,1979)使用截面数据来估计慈善捐赠的价格和收入弹性,他们发现,价格弹性的绝对值大于1,这表明慈善捐赠水平对税收政策相当敏感。然而,这些早期研究受到收入和价格同时变化(Simultaneity Bias)所导致的识别问题的困扰(Clotfelter,1980;彭飞、范子英,2016)。由于抵税率等于边际税率,因而价格是收入的函数,很难区分收入变化的影响和价格变化的影响。对面板数据的研究尝试了多种方法,分别估计收入波动引起的价格暂时性变化和持久性变化。当将收入和价格分解为暂时性和持久性部分时,Randolph(1995)发现持久价格弹性的估计值在-0.3 至-0.8 之间,然而,依据不同识别收入冲击的方法,Bakija and Heim(2011)发现更高的持久价格弹性,范围从-1.1 到-1.6。总的来说,由于数据来源、使用的统计方式的不同,关于捐赠的税收价格弹性的研究结论并不一致(Peloza and Steel,2005)。另有文献指出之前研究的另外两个问题。首先,Backus and Grant(2019)指出先前的许多研究依赖于从纳税申报表中获得数据,这将样本限制在那些收入较高的群体,排除了处于收入分布中低端的大多数个人,因而估计得到的价格弹性可能无法反映收入相对较低的平均纳税人的反应。其次,Almunia et al.(2020)指出大多数研究都集中在集约边际(Intensive Margin)的捐赠反应上,在很大程度上忽略了广延边际(Extensive Margin),然而,捐赠的总税收价格弹性应是集约边际和广延边际的税收价格弹性的总和,仅仅依靠集约边际弹性会低估对慈善捐赠的税收优惠所产生的收益。此外,收入高低(Bakija and Heim,2011)和捐赠多少(Bönke et al.,2013)是个人对捐赠价格反应异质性的诸多来源之一,但大多数实证研究只关注平均效应的估计,而对异质性的其他来源关注甚少。

中国特色慈善事业高质量发展的趋势将是从少数精英慈善迈向大众慈善,在“人人慈善”的现代慈善理念的引领下,捐赠主体正愈加“大众化”“平民化”(宫蒲光,2022;赵新峰、程世勇,2023),个人捐赠将成为慈善事业的核心支撑。本文使用能够刻画完整收入分布的2018 年CFPS 微观调查数据,研究了我国个人捐赠行为对捐赠税前扣除激励的集约边际和广延边际反应,并对捐赠行为反应的异质性来源做详细分析,尝试回答税收激励对我国个人捐赠的影响如何、这种激励是否符合财政效率①当补贴私人供给的增量税收成本低于私人供给所产生的增量收益时,税收减免便符合“财政效率”。在估计捐赠的税收价格弹性(e)相关实证文献中,以阈值水平=1 作为衡量标准,评估现行对个人慈善捐赠的税收减免方案的财政效率。,以及税收政策如何助力“人人慈善”。由于纳税单位能够通过经济活动影响其边际税率,当边际税率被用于分析个体行为时,不可避免会产生内生性问题。参考经典文献中的做法,本文使用捐赠“第一元”的价格作为实际捐赠价格的工具变量,并且定义不同的收入变量以解决收入和捐赠之间的同时性选择问题。研究发现,税收优惠对个人慈善捐赠具有显著的激励作用,个人捐赠的集约边际和广延边际税收价格弹性均显著大于1,这一结论通过稳健性检验得到确认。异质性分析发现税收激励对慈善组织发育程度高地区的个人捐赠行为影响更加明显,受教育程度低、男性、体制外工作的个人捐赠行为对税收激励更为敏感。研究表明捐赠成本是影响个人捐赠的重要因素,除了加大税收优惠力度降低捐赠价格外,从不额外增加财政负担的角度出发,可以考虑培育壮大慈善组织,增加第三方配捐(保持捐赠价格不变)等可选激励方式促进个人捐赠。

本文的边际贡献在于:首先,目前国内相关研究集中在税收激励对企业捐献行为的影响,这与国内捐赠主体为企业密切相关,少有文献评估其对个人捐赠行为的影响,个人捐赠行为的背后机理与企业完全不同(冯建、程文莉,2010),因此本文从个人层面展开讨论以期对相关研究形成有益补充。其次,现有研究主要分析税收激励对个人捐赠集约边际行为的影响,然而以往各项研究所使用的数据都显示样本中捐赠者的比例相对较小,利用税制设计提高这一比例的空间相当大(Almunia et al.,2020),因而个人捐赠对税收激励的广延边际行为反应有待深入发掘,本文在这方面作出了有益的拓展。最后,慈善捐赠可能出于不同的动机,不同类型的捐赠者对税收优惠的反应可能截然不同(Fack and Landais,2010),而现有文献集中在平均效应的估计上,未对异质性来源做充分讨论,本文对异质性来源的分析丰富了这方面的研究。

二、制度背景与理论模型

(一)制度背景

我国的个人所得税制度于1980 年正式建立,随后历经多次调整变革。1993 年修订的《中华人民共和国个人所得税法》以及1994 年发布的相关实施条例将此前的个税法规予以合并,形成了统一规范、相对完善的个人所得税制度。其中对公益性捐赠规定,个人通过社会团体或国家机关对教育事业和其他公益事业的捐赠未超过应纳税所得的30%部分准予税前扣除。除了上述一般规定,财税部门还制定特别优惠政策,对一些特定项目的个人捐赠准予税前全额扣除。为了促进公益事业的健康发展,1999 年出台了《中华人民共和国公益事业捐赠法》,对捐赠和受赠行为做出规定,并进一步明确捐赠享有的税收优惠,也标志着我国公益捐赠走上了法制化的轨道。

并非所有个人捐赠均能享有个税优惠,能否扣除取决于受赠对象是否具有捐赠税前扣除资格。2007 年以前,税收优惠政策只被少数官方文件指定的基金会和社会团体享受。自2007 年《财政部国家税务总局关于公益救济性捐赠税前扣除政策及相关管理问题的通知》(财税〔2007〕6 号)发布,公益捐赠可享受税前扣除优惠政策的范围扩展到民政部登记(注册)的所有非营利的公益性社会团体和基金会,同时省一级财税部门获得了认定在本级登记(注册)的社会团体和基金会的捐赠税前扣除资格的权限。至此我国公益捐赠减免性政策从“特许制”转向“审核制”,越来越多的社会组织获得捐赠税前扣除资格。随后我国个人所得税法及其实施条例经历了数次修订,但仍旧保持了1994 年对捐赠的税收条款规定。

2016 年颁布的《中华人民共和国慈善法》(以下简称《慈善法》)明确个人捐赠财产用于慈善活动能依法享受个人所得税优惠,拓宽了公益活动的范围,更加强调出于慈善目的财产赠与,并将捐赠人直接向受益人捐赠也作为慈善捐赠的渠道。随后于2018 年《个人所得税法》及其实施条例为配合《慈善法》的规定,对捐赠优惠条款进行了调整。《财政部税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财税〔2019〕99 号)规定,居民个人发生的公益慈善事业捐赠允许在计算应纳税所得前扣除,扣除限额为当年综合所得、经营所得应纳税所得额的30%,或当月分类所得应纳税所得额的30%,当期超过单个所得项目限额的部分,可以继续从其他项目中扣除。这实际上在以前规定的基础上提高了慈善捐赠税前扣除的限额,增大了对个人慈善捐赠的税收激励力度。

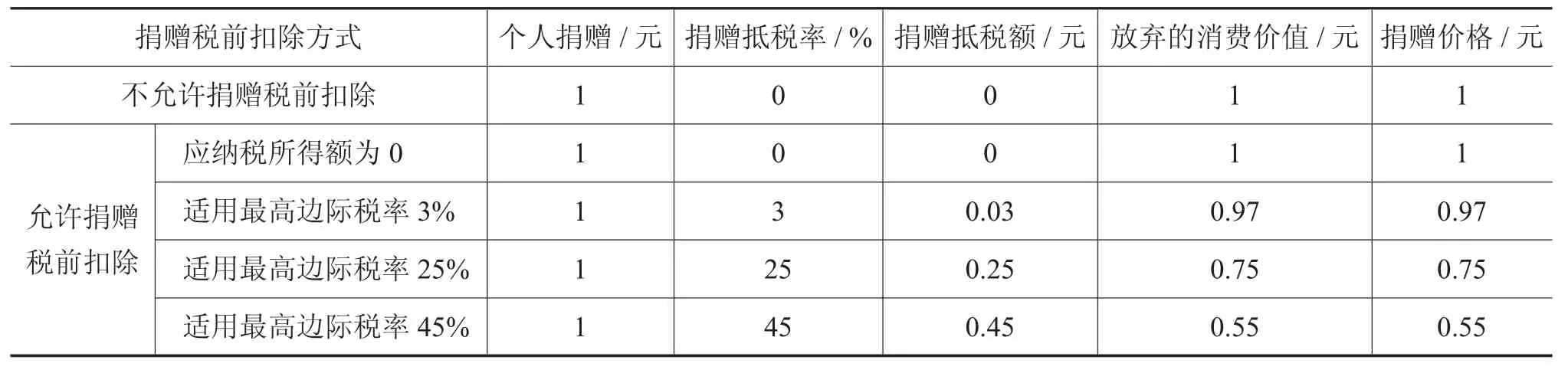

表1 展示了捐赠税前扣除如何改变个人的捐赠价格,即税收优惠如何降低个人的单位捐赠成本。在个人捐赠不能税前扣除的情况下,个人因捐赠而放弃的消费价值始终等于个人向慈善机构的捐款额,即每捐款1 元所实际放弃的消费价值同为1 元,根据前文关于捐赠税收价格的定义,无论个人应税收入的边际税率为多少,此时价格都恒为1。我国的个税制度允许捐赠税前扣除,此时捐赠具有抵税效应,个人因捐赠而放弃的实际消费是捐赠金额与捐赠抵税额的差额。由于捐赠额直接减少应纳税所得额,故抵税率与边际税率联系在一起,收入适用不同最高边际税率的个人因此有不同的捐赠价格,此时捐赠的税收价格可以用1 减边际税率表示。

表1 捐赠税前扣除与捐赠价格

(二)理论模型

激励慈善捐赠的最优税收优惠理论和制度设计取决于对慈善捐赠动机的假设和建模,如经济动机、避税动机和利他动机等。Saez(2004)研究了基于“光热”(Warm Glow)效应捐赠动机对慈善捐赠的最优税收优惠,指出个人捐赠并非完全出于纯粹利他(Pure Altruism)动机,捐赠者不仅从公共物品的总量中获益,还会从自身捐赠行为中获得满足感。在此假设下,捐赠同时具有公共物品和私人物品属性,个人效用是关于私人消费c、可支配收入y、个人捐赠g 和社会总捐赠水平G 的函数。个人最大化自身效用表示为:

其中t 表示对个人捐赠的抵税率,τ表示对收入征税的税率,在慈善捐赠可完全税前扣除时有t=τ,此时,(1-t)表示用税收定义的捐赠价格。政府获得的税收用于对个人的转移支付T 和对鼓励个人捐赠g 的税式支出。假设经济体中个人的数量足够多,所有个人在选择其最佳捐赠水平g 时都将G 视为固定的。

如果个人是完全的利他主义者,那么政府对慈善事业的直接支出会完全挤出私人捐赠,然而在光热效应动机下,挤出并不完全,此时税收优惠可能是合理的。模型中通过允许政府直接提供慈善属性公共物品Ggov,将挤出效应引入模型中。此时总捐赠水平G=Gprv+Ggov,其中Gprv=∑gi(1-t,T,G),代表总个人捐赠水平,由于gi是关于G 的函数,总个人捐赠Gprv会直接受到政府捐赠支出Ggov的影响。给定政府捐赠Ggov,总个人捐赠进一步表示为。此时,挤出效应表示增加一单位政府捐赠所引致的总个人捐赠的减少,一般地,时,挤出是不完全的。

在Saez(2004)模型的简化假设下,对个人捐赠的最优税收优惠遵循以下规则(Fack and Landais,2010):

式(3)提供了一个简单的规则来评估现行税制对私人慈善捐赠的税前扣除水平是否过高或过低,当捐赠的税收价格弹性时,应该提高抵税率直至等式成立。直观地理解,如果存在挤出效应,增加1 单位社会总捐赠所需要的政府支出将大于1 单位,此时政府的直接支出相对更昂贵。因此,需要更多地依靠个人捐赠,这样税前扣除就必须提高到更高水平。

三、研究设计

(一)数据与样本

本文使用中国家庭追踪调查(CFPS)2018 年的微观数据研究税收激励对我国个人慈善捐赠的影响。CFPS 包含25 个省(区、市)大量家庭经济和福利等方面的信息,由社区、家庭和个人三个层次的数据组成,调查抽样采用内隐分层方法,得到的样本具有全国代表性。2018 年CFPS 调查问卷在以往年份调查基础上增加了关于个人捐赠情况的提问①CFPS 问卷分为家庭访问和个人自答板块,仅在2018 年调查中有关于个人捐赠的提问,以前年份以及2020年调查均未涉及个人捐赠情况问答。,并且包含研究所需的一系列个人和社区信息的变量,这为本研究的开展提供了可靠的数据。在衡量持久收入的影响时,本文将收入数据与以往调查年份数据相匹配。与当前国内对企业捐赠行为研究相似,虽然税法对个人捐赠行为进行了严格的区分,规定只有通过特定主体的公益性捐赠才能享受税收优惠政策,但由于调查局限,现有数据还不能严格区分公益性捐赠和非公益性捐赠,本文评估的个人捐赠行为也是指广义上的捐赠(彭飞、范子英,2016)。

本文筛选出有工资薪金收入记录的被调查样本共计10066 条,选择这部分群体作为基础样本出于以下原因:首先,CFPS 的个人问卷中只对受雇用人群的主要工作和一般工作展开详细提问,这部分人群的收支数据详细,其调查和确认程序使得工资薪金样本数据更为准确。其次,关注这部分群体不需要将家庭问卷中的收入匹配到个体,从而避免夸大个人实际收入。现有文献在计算个人税负时,通过“从事个体私营的家人”和“您家的生意管账人”变量将家庭经营收入匹配到个人的做法,会使边际税率无法准确确定从而导致研究所关注的捐赠税收价格被错误计量。最后,由于对农业生产经营所得免税,且个体工商户纳税标准与个人存在差异,故从事农业生产经营和个体工商业活动的受访者也不包含在本文的样本内。

2012 年至2019 年我国社会捐赠总额从889 亿元增长至1380 亿元,人均捐赠支出从65 元提高至98 元。2018 年CFPS 调查数据中有工资薪金收入样本的年捐赠均值为99 元,其中捐赠者的人均捐赠为300 元,中位数为200 元。图1 按月含税收入报告了各收入区间内捐赠人数的比例,收入低于4000 元群体的捐赠者占比较低,而收入较高群体的捐赠者比例上升。在应纳税所得额为0 的样本中,有28%的个体在样本期内有过捐赠,这一比例在应税所得大于0 的样本中上升到43%,平均捐赠数额也从每年72 元提高到205 元。由于税率的累进特点和捐赠的可扣除性,收入所适用的最高边际税率更高的群体,其单位捐赠成本也更低。样本中平均捐赠数额和捐赠者占比随收入和边际税率的增加而提高,可能部分源于捐赠税前扣除带来的税收激励效应。

图1 各收入区间捐赠者占比

(二)模型与识别

本文考察捐赠的税收价格弹性以衡量税收优惠对慈善捐赠的影响。慈善捐赠的税收价格P=1-t,取决于边际税率(tClotfelter,1980;丁美东,2008)。捐赠的税收价格弹性为,其中g 为慈善捐赠数额。价格弹性衡量了在允许慈善捐赠税前扣除制度下的财政效率。具体而言,捐赠的价格弹性(绝对值)高于1,表明放弃的税收收入被更大数额的慈善捐款所抵消(Zampelli and Yen,2017)。捐赠的收入弹性(其中Y 为收入)表明捐赠者倾向于按收入比例增加捐赠。建立以下模型:

式(4)中Yi表示个人可支配收入,Pi表示捐赠的税收价格,Zi是一组反映人口统计学特征的变量,U(·)是前述个人效用函数。对捐赠行为的标准静态理论分析表明,个人是否捐赠以及决定捐赠后的捐赠数额取决于捐赠价格、收入和个体特征。对于个人而言在第一阶段选择捐赠,也即观察到正的捐赠数额时,可以用简化形式估计个人捐赠的集约边际反应(Intensive Margin Effect):

式(5)中lngi和lnPi分别是个人捐赠gi和捐赠价格Pi的自然对数,回归系数β1表示集约边际税收价格弹性βINT,模型中的控制变量如后文所述。个人捐赠的广延边际反应(Extensive Margin Effect)也可以类似的形式来估计:

其中Di是虚拟变量,如果受访者报告正的捐赠(gi>0)其值为1,否则为0。隐含的广延边际税收价格弹性可由得到,其中γ1是式(6)中价格变量的平均偏效应(APE)是式(6)中被解释变量Di的均值,也即样本中捐赠者的占比。其他变量同式(5)。

式(5)和式(6)的估计有两个主要的计量方面困难。第一是捐赠价格的内生性。如前文所述,边际税率t 是由扣除捐赠g 后的应税收入决定,导致捐赠的价格P 本身是关于捐款数额g 的函数,捐赠的增加可能会将纳税人推向较低的税率,从而在价格和捐赠金额之间产生负向相关关系。由于价格和捐款是同时确定的,因此,如果只将捐赠价格定义为捐款“最后一元”的价格①捐赠“最后一元”的价格等于1 减实际边际税率,实际边际税率为依规扣除慈善捐款后应纳税所得额适用的最高边际税率。,将产生不一致的估计。为了解决这个问题,借鉴Fack and Landais(2010)、Almunia et al.(2020)的标准做法,本文用捐款“第一元”的价格——1 减去不考虑捐赠扣除时的边际税率,即P=1-t(g=0)——作为观察到的捐赠“最后一元”价格的工具变量(IV),以克服模型中内生性问题,此时的价格变量将独立于捐款水平。式(6)的被解释变量D 是赋值为0 或1 的虚拟变量,估计时使用IVprobit 方法以克服模型中的内生性问题。第二是因变量捐赠数额中存在大量0 值(本文的样本中未发生捐赠的比例占67%),普通最小二乘法对于包含截尾变量模型的估计可能会产生偏误,Tobit 模型可以克服OLS 回归的缺陷。在基准回归中,本文同时列示了全样本下Tobit 和两阶段最小二乘(2SLS)估计的结果,而在估计集约边际捐赠行为反应时,则不包含未发生捐赠的样本。

对模型中收入变量Y 的定义应该考虑两方面的问题。第一是可支配收入的适当衡量标准。可以从狭义与广义角度来界定可支配收入,两者的区分主要在于社保支出、慈善捐款等可税前扣除的项目是否从总收入中减除。如果将其视为减少纳税人部分收入的负担,而非是其消费的一部分,那么可以将可支配收入定义为各项收入之和减去可抵税项目与个税(Almunia et al.,2020)。反之,如果把可抵税项目的实现视为个人自愿、理性的消费选择结果,是其对永久收入终生分配的决策,则可支配收入可用只扣除个税后的各项收入之和来表示(Paqué,1986)。由于问卷中社保支出等可扣除项目数据缺失较多,用受访者回答的税后收入还原总收入会导致样本缺失严重,故本文基准回归中使用前一种可支配收入的概念②可支配收入=工资总额- 三险一金- 慈善捐款- 应纳税额。

第二是收入与捐赠的同时性选择。捐赠的税前可扣除性会改变个人税负,从而影响个人可支配收入,因而参照对价格变量的处理,在计算收入变量时并不从收入中减去实际支付的个税,而是减去没有慈善捐赠(g=0)时的替代税款,以确保在将该变量纳入回归时,捐赠的税收激励只被纳入捐赠的价格中而不是可支配收入中。同时,为了减轻边际税率由税率表确定所产生的价格与收入共线性问题,本文给个人工薪收入变量加上与捐赠价格没有关联的劳务报酬收入,这样使得收入和价格变化之间有足够的独立性以分离激励效应。参照现有文献(张楠、邹甘娜,2018)的做法,本文将问卷中“主要工作”收入视为工资薪金收入,将“一般工作”收入视为劳务报酬收入,用经上述处理过后的两者之和来衡量模型中个人可支配收入。在稳健性检验中本文将讨论相关文献中不同收入度量方式对价格弹性估计的影响。

参照已有研究,主要控制变量包括年龄及其平方项、性别(男性赋值为1,女性赋值为0)、受教育年限、婚姻状况(已婚赋值为1,否则为0)、子女(有子女赋值为1,否则为0),并且包含一组省份虚拟变量,以控制不可观测的地区宏观因素对居民捐赠行为的影响。对收入和捐赠数额连续变量经过1%和99%缩尾处理,变量统计描述如表2 所示。

表2 主要变量统计性描述

四、实证结果分析

(一)基准回归

基准回归结果列于表3 中,列(1)和列(2)分别给出了以捐赠的“第一元”价格(令g=0)为核心解释变量的简化式OLS 和Tobit 回归结果,与OLS 相比,考虑了因变量存在零值的Tobit 模型得到捐赠的税收价格弹性更小,但仍严格大于1。列(3)展示了仅对所有回答了正捐赠的受访者的2SLS估计结果,以评估集约边际行为反应。采用标准的“第一元”价格作为工具变量,并且将可支配收入(令g=0)作为外生的,得到的价格估计系数为-2.211。前三列的估计可以看到价格变量的系数总是显著为负,表示捐赠价格下降对捐赠数额的增加有积极作用,弹性系数绝对值大于1(大小接近2)说明政府让渡1 元的税收收入产生了多于1 元的个人捐赠,捐赠抵税的激励政策符合财政效率。Peloza and Steel(2005)对69 项慈善捐赠研究的荟萃分析发现税收价格弹性大小在0 到-7.07 之间,本文的估计结果处于此范围内。更相关的比较是发展经济体的价格弹性,Brooks(2002)在一项关于俄罗斯慈善捐赠的研究中发现捐赠的税收价格弹性为-6.68。值得注意的是,捐赠对暂时(短期)税收变化的响应大于对永久(长期)税收变化的响应(Bakija and Heim,2011),由于截面数据包含更多短期行为反应,与使用长期面板数据相比本文的估计可能高估价格弹性。但是个人层面的捐赠只在2018 年CFPS 被问及,本文缺乏长期数据来验证这种可能。

表3 基准回归结果

列(4)报告了对式(6)的IVprobit 估计结果的边际效应,以评估广延边际行为反应。回归中包括所有工资薪金受访者而不仅是捐赠者,因此比列(3)的样本数更多。价格变量和收入变量的边际效应均高度显著,分别为-1.444 和0.029。捐赠的价格系数显示捐赠的税收价格每下降1%,捐赠发生率将在33%的基础上增加约1.44 个百分点,隐含的广延边际税收价格弹性为-4.364。Almunia et al.(2020)最先对英国慈善捐赠的广延边际反应展开研究,也是少数关注广延边际反应的文献,他们的样本中捐赠者的占比为30%(在本文的研究中这一比例为33%),用线性概率模型(LPM)和相同的工具变量(捐赠“第一英镑”的价格)估计得到的广延边际价格系数和隐含的价格弹性最大分别为-0.206 和-0.676。虽然他们的估计结果与本文使用IVprobit 模型估计的结果不同,但是当本文把估计模型同样换成线性概率模型时,如列(5)所示,两项研究关于广延边际上的结论在量级上非常一致——对式(3)的线性概率模型估计得到的价格系数为-0.395,得到均值处隐含的广延边际价格弹性为-1.197,两项研究的价格弹性都接近1①线性概率模型(LPM)在他们的研究中更合适是因为其样本拟合的概率总是在(0,1)区间内,而LPM 对本文的样本拟合结果并不都在此区间,故而选择了IVprobit 作为基准广延边际估计。。在英国的税制中处于基本税率范围(意味着更低收入)的纳税人所申报的捐赠不会得到税收减免,由于纳税摩擦,一些纳税人不会报告他们的捐赠,故Almunia et al.(2020)只考虑了整个研究期间处于较高税率档次的纳税人。但本文使用的调查数据不存在这样的问题,由于调查抽样的高度随机性和代表性,不存在捐赠回答的系统偏误,故本文包含了低收入样本在内的全部受访有工资薪金的样本,这可能是同样使用线性概率模型而本文的结果比他们估计所得出的值略大的原因,在后面的稳健性检验中,本文尝试逐步剔除低收入样本,也得到了与基准回归一致的结论。

其他变量的回归系数显示,收入弹性始终显著为正,这与大多数研究的结论一致,收入是影响慈善捐赠的重要因素。随着年龄的上升,捐赠数额和捐赠参与率都增加,这可能是源于财富效应,在一些相关的研究中,年龄被视为财富的代理变量。年龄平方项的系数显著为负,表示年龄与捐赠存在着非线性的关系,这与生命周期理论相一致,捐赠者可能在一生内优化调整自己的捐赠。男性捐赠者的捐赠数额比女性更大,而相较于男性,女性的捐赠参与率更高。捐赠数额和参与率都会随着个人受教育程度的提高而增加。

(二)稳健性检验

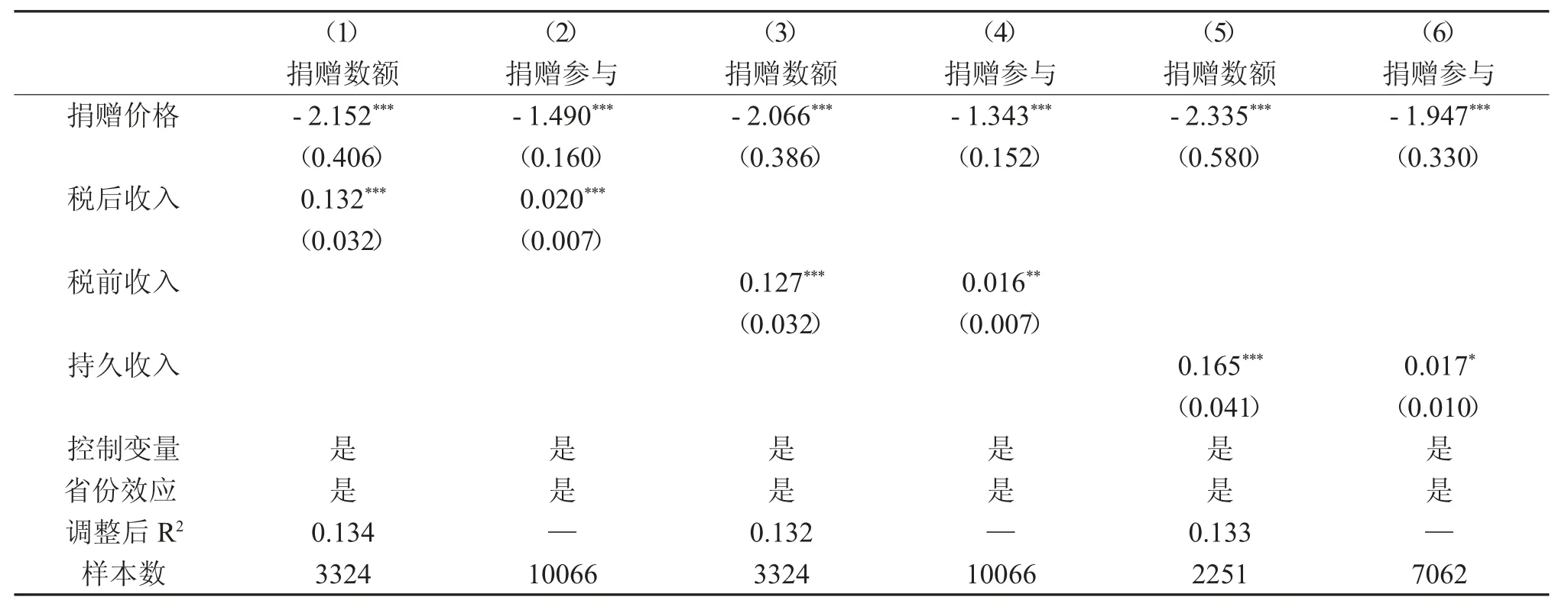

1.更换收入变量

表4 各列分别是更换不同收入衡量变量后的模型估计结果。如前文所述,收入变量对模型可能产生的估计误差主要来自于其与捐赠数额的联立性偏误,文献中的解决思路通常是在衡量可支配收入时扣除捐赠为0 时的替代税额而非实际税额,列(1)(2)展示了使用税后工资薪金收入(令g=0)变量的估计结果,集约和广延边际的价格系数分别是-2.152 和-1.490。由于联立性偏误产生在所得税上,当不考虑所得税时,可以消除捐赠对收入的反向影响,文献中也在模型中使用税前收入(Reece,1979),列(3)(4)使用了税前工资薪金收入来度量个人收入,估计得到的集约边际价格系数为-2.066,广延边际价格系数为-1.343。使用税前收入和税后收入得到估计结果与基准结果相近,说明就短期行为而言,模型对收入变量的选择并不敏感,估计结果是稳健的。与当期的税后收入不同,持久收入并不直接受当期捐赠的影响(Randolph,1995),列(5)(6)使用持久收入变量,将CFPS基期同一收入变量数值按居民消费价格指数平减,换算为以2018 年为不变价格的实际数值,并以收入均值来衡量持久收入。价格变量的集约边际系数显著为负,在数值上与基准结果近似,广延边际系数同样显著但绝对值比基准结果略大。

表4 更换可支配收入的衡量方式

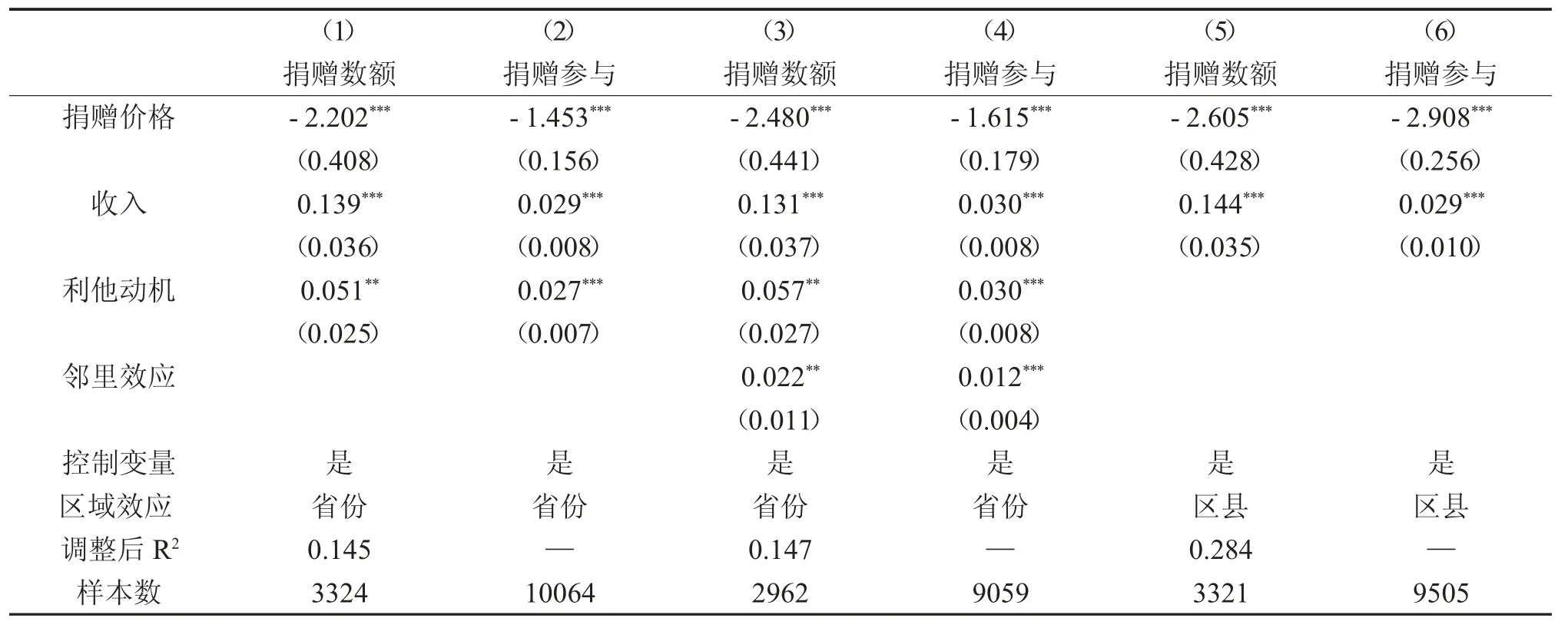

2.增加控制变量

表5 中汇报了增加控制变量的结果。列(1)(2)显示了增加控制“利他主义动机”的结果,利他程度用受访者对问卷中“多大程度符合‘为他人着想’”的回答来衡量,赋值为1 至5,从低到高分别代表完全不符合、不太符合、一般、比较符合和完全符合。作为一项社会活动,个人捐赠行为同样可能受到周围人群捐赠行为影响,表现为同一社区内成员间捐赠活动的同步性(周晓剑、武翰涛,2019),列(3)(4)加入了同一社区其他受访者捐赠的平均值,用以控制“邻里效应”的影响。列(5)(6)在基准回归控制省份固定效应基础上,进一步控制到区县固定效应,以控制不可观测的区域因素对个人捐赠的影响。结果显示,加入的控制变量都在预期的方向上并且显著,利他动机更强的人捐赠数额和捐赠倾向都更高,同社区其他人的捐赠行为会对个人捐赠产生积极影响。集约边际和广延边际价格系数没有随着更多控制变量的引入而发生明显的变化,说明基准结果的估计是稳健的,可能的遗漏变量对弹性系数估计的偏差很小。当将区域控制变量进一步控制到区县时,广延边际价格系数明显变大,说明基准结果是偏保守的估计。

表5 增加控制变量

3.删除低收入样本

接下来,本文考察结果对低收入群体的稳健性。与慈善捐赠的税价弹性相关文献指出,使用包含较低收入群体的调查数据比使用只包含较高收入的分项扣除者的纳税申报数据,平均而言得到的价格弹性更大(Peloza and Steel,2005)①美国纳税人可以在年度申报纳税时列出全部可扣除的支出,或者选择标准扣除,以较大者为准。选择逐项扣除的纳税人通常更富有,他们的捐赠价格等于1 减其适用的边际税率,选择标准扣除的捐赠者的捐赠价格为1。,早期的文献还发现捐赠的税价弹性随着收入呈现倒U 型变化,低收入者的捐赠行为对税收激励的反应表现出较高敏感性。当估计样本中包括较低收入群体时,捐赠价格弹性的估计可能存在向下偏差(Backus and Grant,2019)。因此,本文逐步剔除低收入样本,选择收入大于各临界值的样本重新估计税价弹性,结果如图2 所示。从图中的结果可以看出,剔除低收入样本后捐赠的税收价格弹性始终显著为负且绝对值都严格大于1,税收优惠对个人的捐赠数额和捐赠参与率仍然具有显著的正向影响,说明结果具有稳健性。

图2 剔除低收入样本后的集约边际价格效应和广延边际价格效应

五、异质性分析

前文假设整个工薪群体的捐赠具有单一的税价弹性属于分析上的简化,然而个体对捐赠税收优惠反应的差异在人口中并非随机分布,使用单一的平均价格弹性不足以全面刻画群体行为。现有文献对异质性来源的考察较少,接下来本文从慈善组织发展、受教育程度、男女性别,以及工作类型方面考察不同类型群体对捐赠抵税的异质性行为反应。

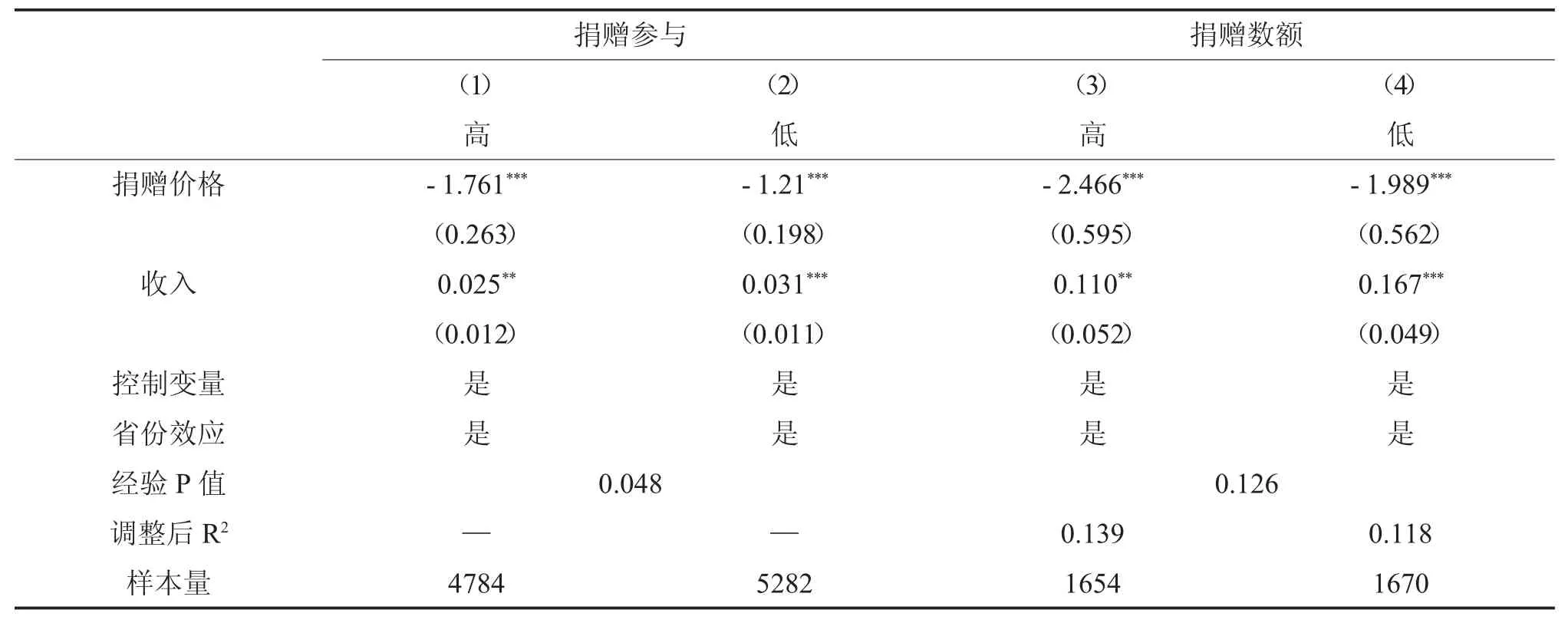

(一)地区差异:慈善组织发展

作为承接慈善资源的主要载体,慈善组织可以有效连接捐赠方和受赠方,将捐赠意愿和受助需求精准匹配,从而实现慈善资源合理配置(苗青,2022)。在慈善组织发育程度高的地区,一方面,丰富的慈善活动和项目使得人们有更多捐赠选择,面对多样化的选择,降低捐赠成本的税收优惠更能促进捐赠意愿转化为捐赠行为;另一方面,捐赠相关的制度措施更加完善,落实税收优惠的制度障碍少,使得捐赠税收优惠更容易被利用起来。因此,有理由认为,在这些地区个人捐赠行为受税收优惠的影响可能更大。本文计算了2017 年底各省慈善组织在社会组织中的数量占比,以此衡量地区慈善组织发育程度,并根据其中位数将样本划分为慈善组织发育程度高的地区和低的地区两类。表6 结果与本文的分析一致,慈善捐赠税前扣除的税收优惠对慈善组织发育程度高地区的个人捐赠参与的激励作用更大,直接原因可能是,面对多样化的捐赠选择和畅通的信息接收渠道,税收优惠带来的低捐赠成本吸引了更多的人参与慈善活动中。用慈善组织的绝对数作为分组依据也得到了相同的结论。

表6 慈善组织的地区差异

(二)受教育程度差异

教育会提高个人对社会需求和贫困问题的认知水平,受教育程度高的个人更愿意完成其社会责任,致力于社会的长期发展(周晓剑、武翰涛,2019)。一般而言,高学历者通常具有较高的利他主义倾向,其捐赠决定更多地出于对提升他人福利水平的关注,而对经济激励可能相对更不敏感。本文按受教育年限中位数将样本划分为高、低受教育程度群体,并分别估计他们捐赠行为对税收激励的反应。表7 中结果显示,就行为反应方向而言,税收激励对两类群体的捐赠参与率和捐赠数额均存在显著的正向作用;就行为反应力度而言,较高受教育程度群体捐赠价格的广延边际和集约边际系数绝对值均显著小于较低受教育程度群体。也即,捐赠行为对税收激励的反应强度随着受教育程度的增加有所减弱。由于具有较高利他倾向的高学历个人可能一直在捐赠,因而税收激励对其捐赠参与和捐赠数额的提升作用相对有限。

表7 受教育程度差异

(三)性别差异

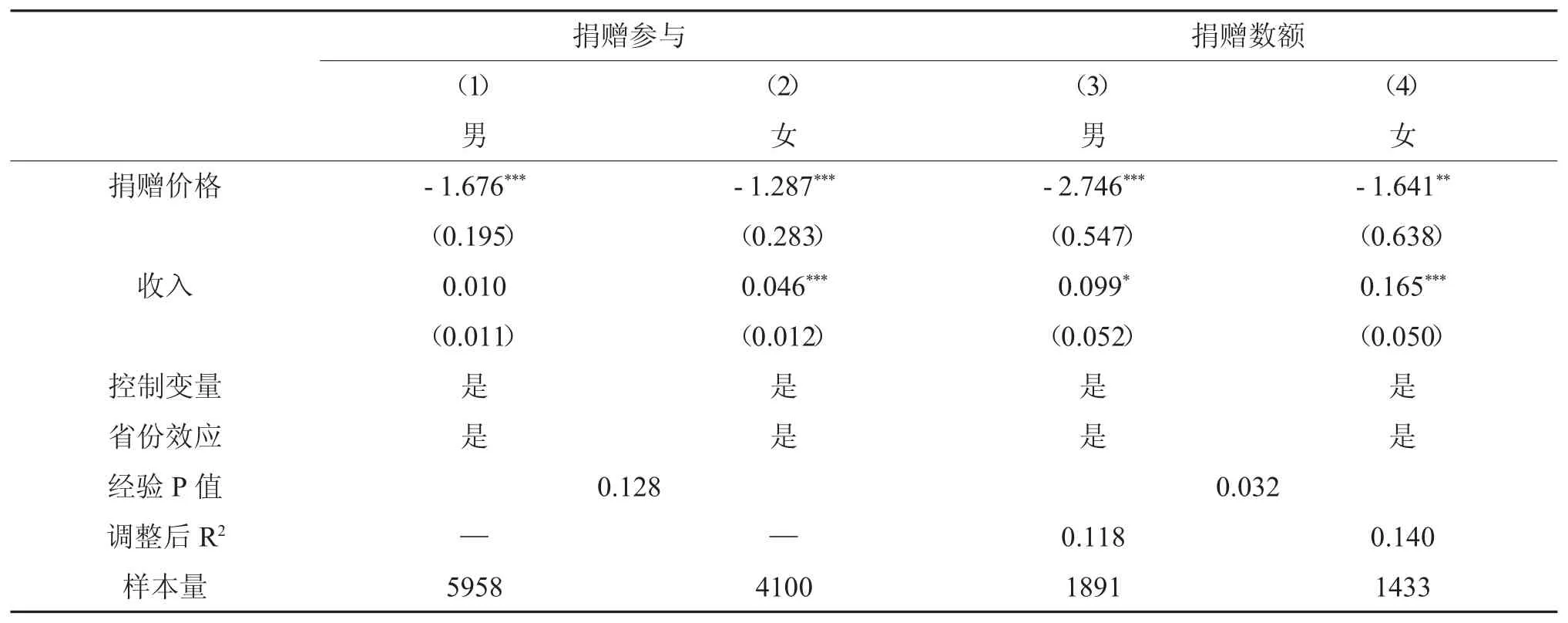

社会心理学研究表明,社会偏好存在着性别差异,女性通常表现更厌恶不平等、互惠、合作,她们更关注分配公平,而男性更注重分配效率的最大化(Croson and Gneezy,2009)。来自实验经济学的直接证据显示,男性和女性对利他主义的需求曲线存在交叉,并且男性对利他主义的需求比女性更有弹性,对价格变化的反应更敏感(Andreoni and Vesterlund,2001)。延伸到现实的捐赠活动,捐赠扣除的经济激励对男性捐赠行为的影响程度可能更加明显。表8 中分别给出了男性和女性的捐赠参与和捐赠金额的估计结果。可以看到无论是男性还是女性,捐赠的税收价格弹性绝对值都显著大于1。在广延边际上,男性的捐赠参与对税收激励的反应程度大于女性,但差异并不显著,而在集约边际上,男性捐赠者的捐赠数额对税收激励的反应比女性捐赠者显著更大。

表8 男女性别差异

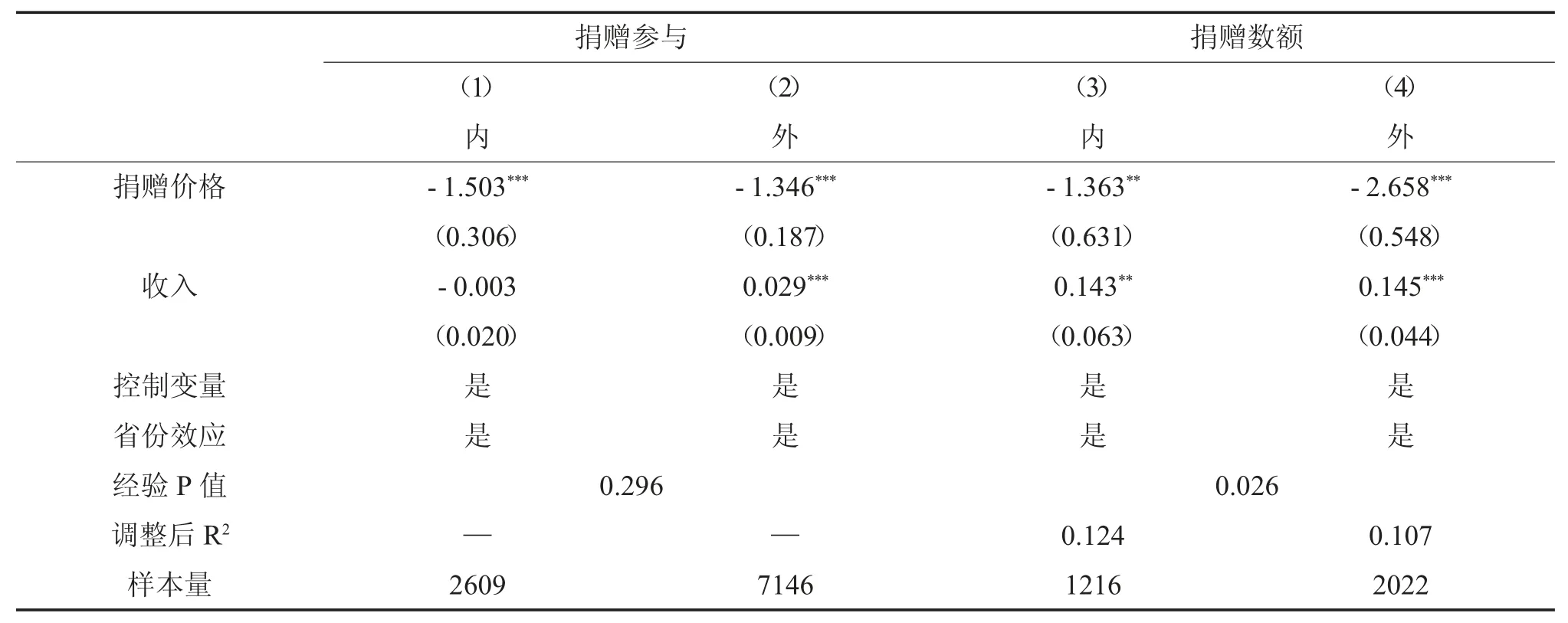

(四)职业类型差异

现有研究表明,我国的公益慈善事业背后存在一定的行政色彩,体制内人员的捐赠更容易受到单位内部组织动员的影响(毕向阳等,2010)。因此,这种“单位人”效应可能会导致面对税收激励时,体制内工作者和体制外工作者表现出差异化的捐赠行为。参照孙文凯、樊蓉(2017)的分类方式,本文将样本按工作性质划分为体制内工作者和体制外工作者,其中体制内工作者包括工作单位性质为政府部门/党政机关/人民团体、事业单位和国有企业的受访者。表9 中的结果显示,税收激励的促进作用在两类工作者中均有体现,且在集约边际上,对体制内工作者捐赠数额的激励效应显著更小。究其原因,可能是税收优惠的激励作用被单位内部的动员效应削弱,并且体制内捐赠往往跟个人的职务或级别有一定的联系,捐赠金额通常相对固定(李庆海、李实,2023),这进一步使得经济激励效果弱于非体制内工作群体。

表9 职业类型差异

六、结论与政策启示

本文使用2018 年CFPS 微观调查数据,分析了我国捐赠税前扣除对个人慈善捐赠行为的集约边际和广延边际影响。研究发现,税收优惠对个人慈善捐赠具有显著的激励作用,慈善捐赠的集约边际税收价格弹性为-2.21,隐含的广延边际税收价格弹性在-4.36,捐赠的税收价格每下降1%,捐赠参与率将增加约1.44 个百分点。总体而言,个税优惠带来的个人捐赠数额的增加大于政府所付出的税收成本,研究结果与主要文献中慈善捐赠税前扣除是一种有效的财政支持手段的论点相一致。特别地,税收激励对个人捐赠的促进作用在慈善组织发育程度高的地区更加明显,且受教育程度低、男性、体制外工作者的捐赠行为对税收激励更为敏感。异质性分析还发现税收激励对不同人群捐赠行为影响的差异主要反映在集约边际上,这与彭飞、范子英(2016)研究捐赠抵税政策对企业捐赠影响的结论相似,尽管税收优惠降低了捐赠成本,但若个人不倾向于捐赠,便不能从税收优惠中获益,因而不同群体捐赠行为对税收激励反应的差异更多体现在集约边际上。

在当前我国大力推进实现以全体人民共同富裕为重要特征的中国式现代化的背景下,考察税收优惠对个人慈善捐赠行为的影响对进一步探索运用税收政策促进完善三次分配协调配套制度,助力实现共同富裕具有重要的理论价值和现实意义。个人是慈善事业的重要支撑,也是参与第三次分配的源头活水,提高个人捐赠在社会捐赠总量中的占比,有利于慈善事业长期稳定发展和充分发挥第三次分配的有益补充功能。结合前文分析,提出如下政策建议:

第一,培育壮大慈善组织,完善捐赠税前扣除资格制度。在发挥税收优惠对个人捐赠的激励作用中,慈善组织具有正向调节作用。然而,当前我国慈善组织的发展中还存在社会组织申请认定为慈善组织的动机不足,具有税前扣除资格的慈善组织数量较少并且合格名单公布相对滞后的短板①民政部公布的数据显示,我国登记认定为慈善组织的机构总量在全国社会组织总量的占比于2021 年首次突破1%。公益性捐赠税前扣除资格的有效期为三年,具有此资格的公益性社会组织名单每年由中央和地方两个层次的财政、税务和民政部门公布,详见《财政部税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部公告2020 年第27 号)。。捐赠税前扣除资格是慈善组织最为关切的涉税事务,事关其长远发展。为此,应该逐步拓宽捐赠税前扣除主体资格的认定范围,研究简化资格认定程序和扣除办理程序,扩大可以出具捐赠税前扣除凭证的慈善组织范畴。还应加快实现法规之间的衔接,避免发生因新旧规定矛盾导致合法合规组织未能获得扣除资格的事件②中央以及各地方相关部门陆续发布的2020—2022 年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单中社会组织数量较往年有所减少,引起公益慈善行业高度关注,参见《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2021)》。。同时也要结合我国实际情况,考虑财政可持续性,避免税收优惠滥用导致税收收入流失甚至财政紧张的情况发生。

第二,设定差异化的扣除规定,降低个人大额捐赠的成本。当前统一的规定是个人捐赠扣除不超过应纳税所得额的30%,而实际中呈现出分化的特点,大部分的个人捐赠并未超过限额规定,而少部分大额捐赠却因为扣除限额的限制而无法有效降低捐赠成本。尽管大额捐赠者的占比不高,但是其捐赠总量却殊为可观。此外,目前对捐赠扣除的规定,使捐赠成本一定程度上与收入相联系,捐赠成本的差异只体现在高低收入者之间,而对于适用最高边际税率相同个人,无论捐赠的多与少,单位捐赠成本都是相同的,税收激励发挥的空间受限。因此,从鼓励大额捐赠的角度出发,应制定由捐赠数额确定的差异化的扣除规定,同时提高大额捐赠的扣除比例限制,或者借鉴企业捐赠的规定增设个人大额捐赠扣除结转年限,这些能实质上扩大扣除限额,有效降低大额捐赠的成本,从而更好地发挥税收优惠的激励效果。

第三,引入第三方配捐机制,提供多样化税收优惠选择。税前扣除或抵免通过减税来降低捐赠价格,而配捐则是通过增加第三方的捐赠来降低捐赠价格,精确的制度设计可以使两种方式下的捐赠价格相同③政府匹配率(r)是边际税率(t)的函数,可以表示为:r=t/(1-t),此时纳税人的捐赠价格仍然为1-t。。由于追加捐款的过程通常由慈善机构或第三方负责,因此,与使用抵税方式相比,使用配捐时捐赠者的程序成本和心理成本会更低。为此,从平衡税收激励和财政负担的角度出发,可以借鉴英国的捐赠援助计划(Gift Aid Program),在税前扣除制度的基础上,为纳税人增设统一较低的政府匹配率,而较高税率的纳税人还可以主张一定的扣除额,使其捐赠价格保持不变。出于效率考虑,则可以为适用不同最高边际税率的纳税人制定不同的政府匹配率,并设定相应配捐限额。