缘水而起:一个彝族村社政治秩序与治水秩序的互动关系研究

钟瑞华,许姝钰

(1.云南省社会主义学院,云南 昆明 650031;2.云南大学政府管理学院,云南 昆明 650091)

基于生产生活用水需要而自发形成的一种基层社会水利自治的横向治理,直接构成了村社生活中治水秩序和政治秩序的核心和关键所在。治水秩序与村社政治秩序之间,存在着紧密的互动关系,对于少数民族村社而言亦是如此。从“水”着手,以治水格局的变迁,探讨民族村社政治秩序与治水秩序的发展和演变,挖掘二者的内在逻辑和联动,能够为民族政治学和田野调查研究提供一种趣味性的视角。故本文选取子君村这一彝族村社作为个案研究对象,在政治学的视野之下,从“治水”这一视角切入,以子君人不同历史时期的治水实践呈现其村社政治秩序与治水秩序的发展与变化,以此探讨并回答二者之间的互动关系和背后的深层逻辑。

一、问题的缘起

长期以来,中国一直是一个以农业立国的传统大国,实现对水的有效治理,不仅是历朝历代统治者所行使的一大职能,同时也是基层社会所肩负的重要使命。以国家为主导的治水,是一种自上而下的纵向治理,主要集中在对大江、大河的治理与大型水利工程的建设上;以基层社会为主导的治水,是一种为克服传统家户制的固有弊端而自发形成的、精细化程度较高的横向治理,主要集中在小沟、小渠的治理上。在村社生活中,围绕生产生活用水这一公共事件,多个当事人自愿联合、协商,开展了服务于集体生产生活的有组织性的治水活动,相继形成了“过水不带水”“下肥不过水”“缺水带水”“沟田置换”“田土互换”等过水规则,确立了“先远后近”“先高后低”等分水习惯①徐勇、郝亚光:《中国的社会治水与国家治水》,《中国纪检监察报》2020年8月13日,第7版。,其中又交织着复杂的生产关系、利益关系和社会关系。在长期的农业生产实践中,治水秩序直接构成了社会自治的核心秩序,是实现村社政治有效运转的关键纽带。

“水创世,水生人母”②黄龙光:《少数民族水文化概论》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期,第147—156页。的创世纪传说在众多民族起源的神话故事中均有所体现,神秘的水崇拜习俗在各民族的文化传承中也有迹可循。各民族的祖先在不断开疆扩土、向外迁徙的过程中,往往是逐水而徙、靠水而居,充足的水资源不仅是他们从事农耕、畜牧等生产活动的重要条件,亦是推动其民族不断发展与壮大的有利因素。在少数民族村社中,各式各样的治水活动是各族群众智慧的有效凝结,他们在抵水而居、修井挖渠、刻木分水、车水灌溉等治水过程中开展的不同的治水实践所确立的治水秩序和约定俗成的治水惯例,直接构成了其村社政治秩序形成和发展的关键和核心所在。在少数民族村社中,水无处不在,无时不有,从水着手,以治水方式的变迁,探讨并呈现村社政治秩序与治水秩序的互动关系,也正是本文问题意识的缘起和所在。

二、案例引介:子君人村社的基本概况

子君人,自称“撒摩都”(“㱔莫徒”),他称为“子君”“自杞”“子间”,在新中国成立初期作为彝族的一个支系被识别出来。子君人的族源最早可追溯到唐代的“徒莫祗蛮”,他们最初居住于“傍、望、览、丘、求五州”③《新唐书·南蛮下》,北京:中华书局,1975年,第6315页。——大致位于今天云南的楚雄和玉溪境内,是一支人口众多、分布较广的部族。在同源异流和异源同流的过程中,到清朝时只剩居住在滇池东岸的子君人还保存着自身的民族特质和文化传统。时至今日,子君人主要集中居住在昆明市官渡区矣六街道下辖的子君社区中。

子君人现在所居住的地方,以前叫作“弥诏卡”。“弥诏”在子君语中有“头人”和“族长”的含义,所以“弥诏卡”又有“凤凰村”的意思。因为村落轮廓形似大耳,子君人所居住的地方又曾被称为“大耳村”。大耳村附近有雾南山、老青山、凤凰山三座山,村落中有专门供子君人生产生活使用的六个水塘,村子外围环绕着流入滇池的水沟,水沟上又建有七座形状各异的圆拱桥,构成了“三山六塘桥七座”的地理环境;子君人曾经有专门从事道教活动的场所,叫作凤凰阁,村子中还有十三个姓氏共同组成的十三个祠堂,凤凰阁和十三祠以及同有民族传统和文化特质而联系在一起的跑马坡、接佛坡、炮楼坡、延光坡等地名一道构成了“一阁四坡祠十三”的社会秩序。子君人因水而兴,“水”贯穿着子君人政治现代化的始终,是推动其不断向前发展与进步的关键性因素。

首先,在子君人发展的初期,“水”是推动其群体不断壮大的重要力量。大理国在封赏打天下的功臣时,将“徒莫祗蛮”中的一支“㱔莫徒”部分封到了河阳郡④《彝族简史》编写组、《彝族简史》修订编写组:《彝族简史》,北京:民族出版社,2009年第95页。,也就是今天的澄江,使部落首领成为世袭的封建领主。经学者考证, “徒莫祗”与“㱔莫徒”为同音异字,二者确为一体①街顺宝:《徙莫祗考》,《思想战线》1991年第2期,第66—71页。。㱔莫徒因水而兴。澄江抚仙湖畔,物产资源十分丰富,优越的自然地理环境,以及充足的用水,为㱔莫徒部势力日益发展壮大奠定了坚实的物质基础。㱔莫徒持续扩张自己的势力范围,逐渐将其势力范围扩大到了阳宗、江川、玉溪和弥勒等地,并在其领地内实行进一步的分封,发展成为了空前的“强宗四部”(强宗部、休制部、步雄部、罗伽部)和“弥勒部”,最终在南宋的广西路和大理国之间建立了本民族的地方割据政权“自杞国”②得益于分裂割据的大环境和大理国统治的日益衰落,㱔莫徒的势力得以持续壮大,陆续兼并了邻近的各部,并最终在南宋广西路和大理国之间,以弥勒、师宗一带为核心建立了本民族的割据政权“自杞国”。据学者考证,自杞国国力强盛之际,其势力范围“东起今贵州省兴义市,西至今云南省路南、宜良二县,北起今云南省曲靖市,南迄今弥勒、邱北二县”。。

其次,在子君人村社政治秩序的变迁中,“水”始终是实现这一秩序变迁的核心要素。自杞国灭亡之后,在大一统王朝的治理下,大量移民持续入滇,加之重重地方行政区划的限制,㱔莫徒内部不断出现分化。时至今日,只剩下昆明子君人还保留着“撒摩都”,即㱔莫徒的自称。仅从昆明子君人的实践来看,他们背靠滇池,环绕滇池这一固有的水系场域,建立了自身的生产生活公共空间,围绕用水、运水、分水、治水等特定事件,在治水秩序的基础上逐渐形成了特有的村社政治秩序。

三、围塘治水:子君人治水秩序与村社政治秩序的初步建立

世居于滇池东岸的子君人,认为自己为“黑彝”,长期以来一直以农业生产为主,除粮食外,他们还种植茭瓜、黄豆、苎麻、荸荠等经济作物。对于勤劳耕作的子君人而言,遇旱求雨、遇涝保收构成了他们生产实践的重要内容,“水”在子君人的传说故事和民谣中均有所体现,其中既有“阿咋哩”智取龙王为各地百姓消灾造福从此风调雨顺的故事,又有放牛娃“荞山”为村民寻水感动滇池金角龙王的故事,还有专门祈祷求雨的歌曲《布啦里》……和绝大部分农村一样,子君人村社政治秩序的形成和发展,与其自身对水的治理是密不可分的。在治水的过程中,子君人所建立的治水秩序,逐渐成为其村社政治秩序的关键内涵。

元代以前,子君人主要依靠马料河的河水来进行灌溉。马料河发源于昆明官渡白水塘附近的黄龙潭,河水自东北流向西南,最后汇入滇池。马料河曾经是沿线村庄生产灌溉用水的重要来源,沿河水草丰茂,然而,随着上游集雨区植被的破坏,马料河河水持续减少,并最终沦为一条季节性河流,只有雨季时才有河水,对沿线村落的生产灌溉形成了极大挑战。但是农业生产活动并不会因此停滞,河流沿线村庄的用水纷争随之不断加剧,村落之间经常为了放田水而发生激烈的斗殴。河水日益减少,对河流沿线的村落来说,如何与其他村落争夺水资源、如何就有限的水资源进行分配显得至关重要。

子君人中的长老认为水是天赐之物,与其他村庄争斗、抢水,不仅抢不到水,反而会伤了和气,为此他们不得不另辟蹊径——重开水源。于是,子君人在村子外围找了一块地势较为低洼的田地,并围绕这一田地在周围筑起一米多高的土埂,形成一个人工修筑的小池塘,雨季时积漏沟水于池塘中,用于来年的栽秧灌溉用水。最初,子君人的“围塘治水”确实缓解了燃眉之急,不仅解决了第二年的用水问题,甚至还能用池水养鱼,在一定程度上实现了增产创收。

但是这样一种治水模式,与其说是“围塘治水”,倒不如说是“靠天等水”,受自然因素和气候因素支配的不确定性较强,积水时多时少,积水的不稳定性加剧了用水的不确定性,农业生产所得也势必会大打折扣。与此同时,烧香敬神、祭祀龙王等求雨活动也日渐频繁。在传统的农业社会中,求雨祈雨的活动,是一场关乎子君人生计与发展的重要活动,故需要调动整个村社的力量来参与。在求雨活动中,如何确定祭祀日程、祭祀人员,安排仪式过程,获取祭祀所需的财物,以及怎样组织与协调都十分关键。总的说来,子君人求雨祈雨的祭祀活动,源于用水的矛盾,出于用水的需要在子君人自发“争水”“寻水”“求雨”的治水过程中,他们的村社政治秩序伴随着治水活动的组织与协调应运而生。

四、因水而治:子君人治水秩序与村社政治秩序的基本形成

“靠天等水”始终不是长久之计,子君人村外的池塘没过多久就成了“干塘子”,村社政治秩序也因此面临极大的挑战,如何开源再次成为子君人面临的一大难题。在治水的过程中,子君人的治水秩序与村社政治秩序也基本成形,这一时期二者的互动关系表现为村社政治秩序在治水秩序的基础之上得到进一步发展和巩固。

(一)以“十三会”为基础的水利自治秩序

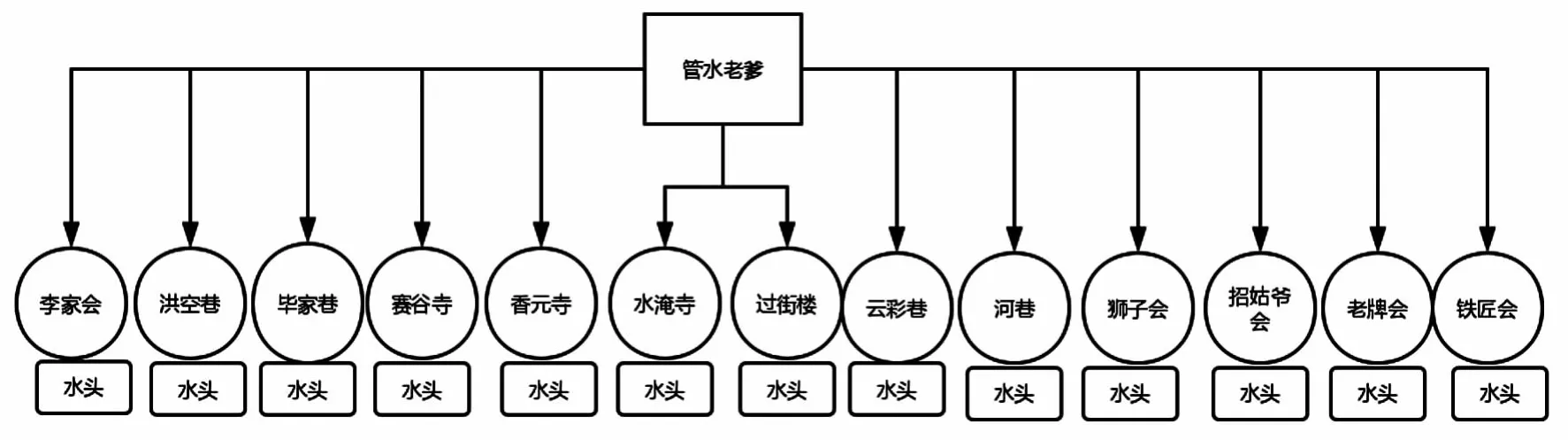

子君人的建筑群落“十三巷”①“十三会”指李家会、洪空巷、毕家巷、赛谷寺、香元寺、水淹寺、过街楼、云彩巷、河巷、狮子会、招姑爷会、老牌会、铁匠会。,沿子君人的十三个宗祠“十三祠”②十三个祠堂意味着十三个宗族,十三个宗族有各自的家族谱系和公共财产。子君人中的李、郭、毕、非、那、洪、康、莫、杨、张、陆、柯、邹,这十三个姓氏的宗族祠堂共同组成了“十三祠”,每一个宗祠都会定期举行各自的祭祀活动,作为维系家族情感和宗族认同的关键纽带。“十三祠”作为乡村秩序的制定者和维护者,在子君人政治发展的过程中一直扮演着重要角色。而分布,每条巷子设有自己的议事场所,称为“十三会”。“十三会”是子君人基层水利自治秩序的核心所在。在每个会中,无论居住的人有多少,他们都会选举出自己的巷主,也就是“水头”;而在十三个“水头”之上又有全村人共同选举出的德高望重的老人作为“管水老爹”,十三个“水头”共同协助“管水老爹”对引水、灌溉、沟渠建设事宜进行管理。在“管水老爹”的带领之下,子君人外出寻水,重新找到了水源,最终决定将宝象河③宝象河发源于官渡老爷山,自东北向西南流动,最终汇入滇池,水流量较为稳定,时至今日仍然是昆明的主要河流之一。的河水作为他们新的灌溉水源,实现了由“靠天等水”向“主动找水”的自主转变。

图1 子君人以“十三会”为基础的水利自治秩序

水源问题解决之后,如何引水、如何分水又被纳入“十三会”的议事日程中。在“管水老爹”的牵头和“十三会”的共同推动下, “水头”们动员和组织其会内各家各户参与水渠建设,将宝象河的水沿水渠引入到村子外围的池塘中。为了保险起见,子君人在引水渠的上游又筑起了两道水坝,立夏筑坝,塘满拆坝,积雨水、拦河水,从而实现对水源的最大程度利用。外在的水源来源解决之后,在子君人内部仍然存在着“治水”和“分水”等一系列问题。例如“十三会”之间的放水顺序、水渠的修缮建设等事宜,都需要十三个“水头”互相博弈,争取各会之间的最优“过水”顺序①子君人用水也有严格规定,塘内根据田块分布、水位高低,修建涵闸三个,从塘底往上依次称低涵洞、二涵洞、三涵洞。小满三天开始放水,首先启开三涵洞闸,待塘水低于三涵洞时,再放二涵洞闸,直至全村栽插完毕,开始控制放水,放水量减少,立冬三日关水。,组织水渠的修缮和维护工作。由此,子君人基本上形成了一套以“十三会”为基础的水利自治秩序。

(二)由水利自治秩序所衍生的村社政治秩序

“十三会”源于用水的需要产生,但随着历史的发展其功能被赋予了更多新的内涵。首先,“十三会”具有维护和谐稳定乡村秩序的功能。除去协调各家各户的“过水”先后次序之外,“十三会”还会协调各家各户的社会关系,调解各户之间的矛盾。“十三会”拥有各自的“会产”,包括田地、池塘、房屋等公共设施,除去各会成立之初划定的内容外,因故死亡的家庭的土地和房屋、因故被没收的成员财产持续不断地充实着“会产”,成为保障子君人基层村社政治秩序正常运转的有效经济来源,是子君人从事祭祀活动、举办民族节日和宗教活动的经济保障。在必要时,“十三会”各会也会对需要帮助的家庭实施救助,对维护子君人和谐稳定的乡村秩序具有重要意义。

其次,“十三会”还具有维护民族传统和增强群体凝聚力的功能。在“十三巷”中,有的巷子中画有壁画,有插秧收割的场景,有天公、地母披蓑戴笠的图画……这些与子君人生产生活密切相关的图像凝结为独特的文化符号,成为其维护传统和增强凝聚力的重要载体。子君人有自己的民族节日,比如说正月十六要举行极具特色的佛教节日“跑佛节”,五月初六要举办祈祷耕牛健壮的“牛王会”,六月二十四、二十五不仅要举行“火把节”,还要举办“跑马节”②跑马节与火把节同一天举办,为每年农历的六月二十四或二十五,是子君人举办赛马的节日。沈从文所著的《记忆中的云南跑马节》对这一节日的盛况做了十分生动的描述。过去,子君人每年的这一天都要先到马王庙祭拜,采一束青松插到马笼头上,然后才开始赛马。民国二十四年所举办的跑马节,是近代以来举办的规模最大的一次跑马节,省主席龙云到访,共有超过30万人前来参加。。民族节庆活动的举办同样离不开“十三会”的组织,以“跑佛节”为例,“跑佛节”于正月十三到十六举行,活动由“管水老爹”主持,“十三会”的各“水头”负责协助并筹备各会的具体事宜,“接佛”③“接佛”又称“偷佛”,是“跑佛节”的第一项议程,从正月十三开始,由各会“水头”组织从宗教场所“护国寺”的墙头偷偷将佛像接走。“供佛”④护国寺院墙外的接佛人员接到“偷来”的佛像之后,要尽快抱着佛像回到自己巷内并供到供桌之上,每一会只可以抱一尊佛像,供奉一夜之后,第二天早上就由其他还没供奉过佛像的会的接佛人员接走,在自己巷内供奉一天一夜之后再传下去,如此轮流,确保在正月十五日正式“跑佛”之前十三会的每一会都能供上佛爷,此一阶段就是“供佛”。“跑佛”⑤“跑佛”是最隆重的一项议程,需要从“十三会”中挑选出当年结婚的八位年轻男子,前往供奉佛像的会中接佛,待“管水老爹”指挥铜锣鞭炮奏鸣,经过每一个会之后将佛像送回护国寺,其间,在路过各巷时每一个会的“水头”都要组织群众阻碍“跑佛”的人的行动。“归佛”⑥“跑佛”结束以后,由“管水老爹”宣布停止,又从护国寺的围墙将佛像护送回寺内。待第二天清晨,“管水老爹”还要组织为佛像“招魂”,一路走完十三巷。“招魂”结束之后,子君人会在护国寺内进行祭祀活动。这四项议程都是建立在“十三会”的密切配合基础上。“十三会”通过公共活动的有效组织,有效构筑群体自我认同,对维护民族传统和凝聚群体力量、保障村社秩序的有序运转具有重要意义。

概而言之,在找水、治水和分水的过程中,子君人逐渐确立了以“十三会”为基础的水利自治秩序。为满足村社日常管理需要,“十三会”被赋予了更多的内涵,子君人也顺利实现了因水而治。子君人村社政治秩序在水利自治秩序的基础之上产生,并进一步得到发展和巩固,成为子君人日常生产生活中行之有效的重要制度框架。

五、秩序重构:子君人治水秩序与村社政治秩序的重塑

以“十三会”为基础的水利自治秩序,以及由此所衍生的村社政治秩序,成为子君人在相当长一段时间内秩序的核心所在。新中国成立以后,子君人在生产生活秩序的恢复与发展中,在国家基层政权的建设中,其治水秩序和村社政治秩序不可避免地发生了新的变化,二者呈现出新型的互动关系,主要表现为由村社政治秩序的重构所衍生的治水秩序的变革。

(一)村社政治秩序的重构

新中国成立以后,围绕基层制度的重构、组织结构的变化、权力和权威来源的变迁,子君人村社政治秩序在新的历史时期也相应地出现了新的变化。

一是基层制度的重构。昆明解放以后,在国家力量的持续介入过程中,子君人所确立的传统制度结构和组织结构发生了根本性变革。子君人所聚居生活的村落被纳入昆明县第二区护国乡①护国乡次年便更名为子君彝族乡,受特定时间条件的影响,新中国成立以后其行政区划和名称有过多次调整,如有需要将特别说明。,率先被列入昆明市第一批土地改革的名单中,于1950年年底基本完成了土地的再分配。通过土地改革和合作社,子君人被纳入国家最为基层的制度框架中,完成了国家在最基层的制度建设。

二是组织结构的变化。在农业集体化过程中,子君人先是被并入昆明市第二国营农场(成立于1958年12月),后来又划归为矣六人民公社(成立于1962年9月)。通过农业集体化的整合,子君人一共被划分为四个生产小队,共同组成了一个生产大队,他们共同劳作、共同生活,还陆续在村中建立了砖瓦厂、农机修造厂、饮食店、米线加工厂,以及碾米、面条加工等村社企业。在计划经济时代,以集体生产为主要特征的社会秩序构成了这一时期子君人村社秩序的核心,打破了以往以家庭单位为生产的基本方式,成为相当长一段时间内子君人村社政治秩序的基础。

三是权力和权威来源的变迁。在第一次民族识别中,子君人作为彝族的一个支系被识别出来,获取了相应的民族身份,并享受到了党和国家给予的优待政策。在子君人对中华人民共和国的国家认同、对中国共产党的政治认同不断强化的同时,伴随着国家权力的持续介入,其村社内部权力和权威的来源亦实现了显著变化,实现了从魅力型权威到法理型权威的转向,具体表现为由以往的“十三会”之上的组织权威、“水老头”之上的长老权威,彻底转向为依赖国家制度与机制所产生的法理性权威。

(二)传统治水秩序的变革

在国家力量的持续介入过程中,村社政治秩序的变化也相应引起了治水秩序的变化,而基于国家力量主导的治水秩序所产生的源源不断的灌溉水源,又成为实现子君人基层村社正常运转的有效保障。

一是治水主体与治水格局的变化。在国家力量的高效组织和整合下,生产大队作为子君人生产生活的基本单位,理应承载着子君人对于其集体生活至关重要的治水职能,围绕水资源的使用和分配等治水事务形成有效管理。相应地,在以子君大队为核心所展开的治水实践中,由子君人传统习惯形成的治水活动,逐渐被制度化和程序化的规范性治水活动所取代。故而,子君人的治水主体从以往的“十三会” “水头”变为国家力量所主导,治水格局亦实现了从多头到单一的转变。

二是治水方式的日趋多样化。在当地政府的推动下,子君人陆续开展了河道整治、沟渠建设和排灌系统建设的长期持续性工程,引滇池水入农田,确保了子君人从事农业生产活动的灌溉用水需要。随着宝象河与滇池的水体污染日趋严重,在基层政府的推动下,子君人村社内修建了机井和蓄水净化塔,铺设了自来水管道,用水安全与卫生得到了有效保障。在子君人的日常治水实践中,国家力量成为确保子君人治水秩序的关键所在,反过来又为子君人村社政治秩序的正常运转提供持续不断的合法性源泉。

六、发展转型:子君人治水秩序的衰落与村社政治秩序的转型

20世纪90年代以后,昆明市进入了城市化快速发展的阶段,在城市化带来的“多样性”与民族村社持续发生互动的同时,子君人传统的治水秩序和基层村社政治秩序也必然会发生变化。

(一)传统治水秩序与村社政治秩序的解构

城市化的快速发展,使得子君人无论是在生产还是生活方式上都发生了巨大的改变,而这些变化无形之中也在加速着其传统秩序的解构,具体体现在以下几个方面。

一是水利设施的现代化。在基础设施的持续配套过程中,包括生活用水、人畜饮水、污水处理等水利设施建设也得到了持续完善。水利设施的现代化,使得子君人不再像以往一样依赖于专门的治水组织,而这极大方便子君人日常生活需要的同时,无形之中也在形成一股张力,不断加速着其传统秩序的解构。

二是行政建制的城市化。在昆明市不断向外扩展和延伸的过程中,子君人一直以来居住的地方由郊区变成了“城中村”,子君村也随之转变为子君社区,设立了4个居民小组,基层组织体系亦逐步完备,完成了自身行政建制的城市化。子君社区的转变,不仅是子君人城市化的重要体现,同样也是其传统村社秩序解体的重要标志。

三是传统生活空间的不断萎缩。子君人传统的居住空间,陆续被新修建的马路、商品房小区、商业设施所取代,主要是新建的彩云北路、广福路、新亚洲体育城、新螺蛳湾国际商贸城、子君村经济适用房等。子君人传统的“三山六塘桥七座”的居住环境也再难寻踪迹。无可置疑,在子君人传统生活空间不断萎缩之际,其传统的村社秩序也将不可避免地发生改变。

四是社会角色的多元化。20世纪末,子君人逐步开创花卉种植产业,几乎家家户户都在种花,并逐渐发展成为当时昆明最大的鲜切花市场。进入21世纪以后,在与城市化的持续互动过程中,越来越多的子君人前往城市谋求更多的发展机会,其生计方式也日渐多元,有的人当起了“包租婆”,靠房屋租赁为生;有的人做起了司机,靠运营车辆补贴家用;有的人到附近的公司和企业中就业……随着收入来源渠道的多样化,子君人不再局限于传统的农业生产活动。生产方式和社会角色的日渐多元,对其传统秩序的解构无疑是必然的。

(二)村社政治秩序的再建与转型

子君人村社政治秩序的重构,主要是在两种力量推动下进行的。首先是在与城市互动的过程中,在子君人精英人士的推动下展开,子君人的传统秩序得到重视和恢复。例如,子君人曾经聘请了本民族的教师对小学生开展每周两个课时的彝族日常用语教学,但因学生厌学,成效不彰,最终不了了之;对象征其群体凝聚力的建筑“护国寺”①护国寺相传建于汉代,最初名叫“凤凰阁”,为毕摩祭祀的场所;到了宋代,凤凰阁原址上重建了“竺国寺”,留上殿为毕摩西波专用,主奉道教三清,其余几个殿为佛教场所;明代洪武七年更名为“护国寺”。进行了多次的修缮,在护国寺的内部和新建的民族文化广场中设置了如彝族文字、民族绘画等多种类型的民族符号;邀请省内的专家和学者为其编撰民族志和乡村志;前往其他民族村社考察学习民族文化抢救和保护的经验……为了恢复传统和村社政治秩序,子君人做了种种的努力,但是这些努力和尝试更像是一种具有乡土味的情怀和寄托。随着城市的不断发展,人口流动性的逐渐增强,与其他社群互动的日渐频繁,社会角色的逐步多元化,子君人很难再像从前一样围绕“治水”这一生产生活的核心事件而产生凝结整个群体的村社秩序。

所以,子君人基层村社政治秩序的再建和重塑,最终还是要依赖国家力量来进行。在国家行政力量的推动下,子君人居住的村社完成了社区的建制,基层党组织和群众自治组织亦随之不断发展和完善,社区共设立了4个居民小组,基层组织体系也逐步完备。子君人现在居住的社区,已被列入云南省“十县百乡千村万户”示范创建的规划中,围绕“铸牢中华民族共同体意识”开展创建工作。在创建活动中围绕民族工作、环境整治、土地违建、流动人口管控等问题治理,国家力量势必会予以社区更多支持,投入相应的政策资源和经济资源,子君人村社政治秩序在得到再建和重塑的同时,也将会迎来质的飞跃和发展。

结论与反思

村社政治秩序的变迁可从包括制度、文化、社会在内等多重维度来进行考量,但是这些维度较之于“水”而言,都没有从“水”这一视角来得生动和透彻,也都没有像“水”一样自始至终一以贯之。治水秩序与基层村社政治秩序二者密切相关、彼此互动。从子君人发展的长期过程来看,“水”始终相伴而行,是推进其自身政治发展的重要力量,也是构成其村社政治秩序的关键因素。在传统的农业社会,必须要确立一定的治水秩序,实现有效的水利自治,以适应农业生产灌溉用水的需要,基层村社政治秩序由此进一步衍生;而在城市化快速发展的今天,农业生产主要依靠大型水利设施,对于水利自治的需要显得不那么迫切,基于治水需要所产生的基层村社政治秩序也将随之衰落,亟待转型,国家力量的介入也将成为必然,并在推动构建新的社区秩序的过程中发挥越来越大的积极作用。