一株鹅源鸭疫里默氏杆菌1型菌株的分离鉴定与生物学特性分析

高巍

(辽宁省抚顺市新宾县农业农村局,辽宁 抚顺 113200)

我国是水禽(主要是鸭和鹅等)养殖的第一大国。随着养殖生产集约化程度的提高,多种传染性疾病已成为阻碍水禽养殖业发展的瓶颈,其中鸭疫里默氏杆菌病是危害最大和最难控制的疾病之一。鸭疫里默氏杆菌病是鸭、鹅、火鸡和其它鸟类的一种高致病性和接触性传染病,主要侵害1~8周龄(尤其2~3周龄)雏鸭、雏鹅及雏火鸡等[1]。该病的病原为鸭疫里默氏杆菌(Riemerella anatipestifer, RA),其血清型较为复杂,目前我国流行的鸭疫里默氏杆菌血清型主要以1型、2型和10型为主[2-3]。

自1904年Riemer最初发现鹅群感染鸭疫里默氏杆菌以来,该病已呈世界性分布[4]。我国研究者则于1982年首次发现北京鸭感染血清1型鸭疫里默氏杆菌[5]。目前,对于鸭疫里默氏杆菌病的诊断主要是依靠发现地的流行病学调查、发病动物群体的临床症状观察、剖检后的病理变化分析及实验室诊断相结合的方式。本试验从辽宁省某疑似发生鸭疫里默氏杆菌病的规模化养鹅场采集雏鹅的脑和心脏病料12份,分离培养病原菌并进行革兰氏染色,利用PCR方法及生化试验进行鉴定,并对获得的1株鸭疫里默氏杆菌进行血清型定型、耐药性分析及致病性试验等生物学分析,以期为今后辽宁省水禽养殖场鸭疫里默氏杆菌病的防控和治疗提供临床数据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

从辽宁省某规模化养鹅场中疑似感染鸭疫里默氏杆菌的雏鹅体内采集脑和心脏病料共计12份,患病雏鹅拉白色或绿色稀便,出现共济失调等神经症状。

1.2 主要试剂

TSA固体培养基、TSB液体培养基和哥伦比亚血琼脂培养基均购自青岛海博生物技术有限公司,药敏纸片购自杭州微生物试剂有限公司,生化鉴定管购自北京陆桥技术股份有限公司,鸭疫里默氏杆菌 1、2、3、10 型阳性血清,均由东北大学提供。

1.3 鸭疫里默氏杆菌的分离与鉴定

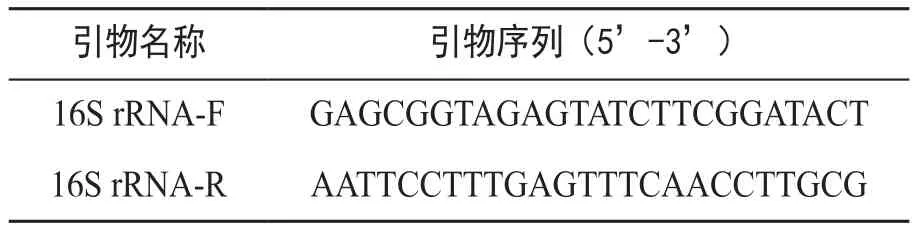

对疑似感染鸭疫里默氏杆菌的雏鹅进行解剖,无菌采集病鹅的脑和心脏病料,分别划线接种至哥伦比亚血琼脂培养基,置于37℃、CO2培养箱培养约24~48 h。挑取平板上的单个菌落,进一步划线至TSA固体平板上进行细菌纯化培养。挑取TSA固体平板上的单菌落至TSB液体培养基中继续培养,将扩增后的菌液涂布到载玻片上,经革兰氏染色后在光学显微镜下观察菌体的形态。根据文献报道设计合成引物,取纯化后的菌液利用16S rRNA引物进行菌液PCR鉴定[6],引物序列见表1。同时利用生化鉴定管对获得的菌株开展生化分析试验。

表1 鸭疫里默氏杆菌的PCR鉴定引物

1.4 鸭疫里默氏杆菌的血清型鉴定

参照文献[7]方法,分别用PBS缓冲液和大肠杆菌作为抗原阴性反应对照,采用玻片凝集法对分离鉴定到的鸭疫里默氏杆菌进行血清型鉴定。判定结果的方法:菌液与阳性血清混合之后3 min内出现颗粒状凝集者为阳性,只出现轻微凝集的判为可疑,不出现凝集者为阴性。

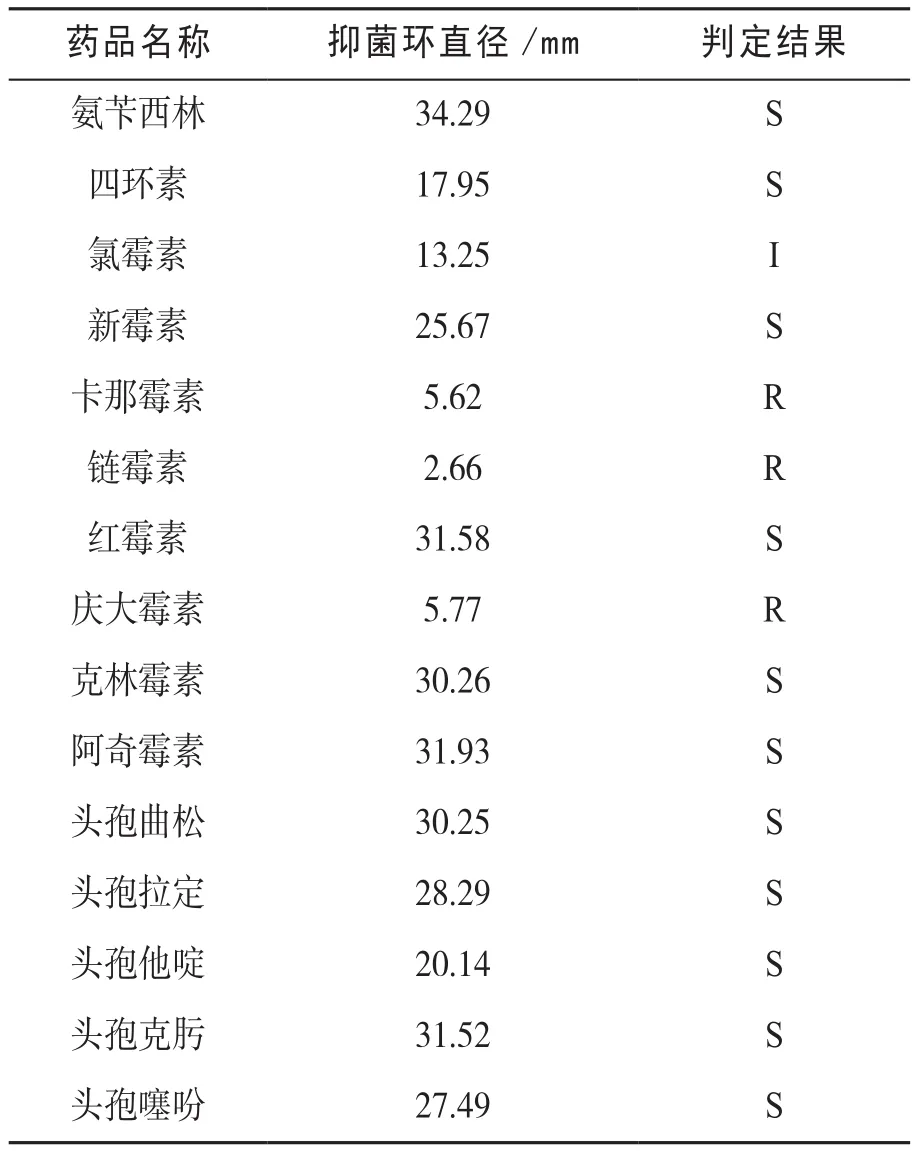

1.5 鸭疫里默氏杆菌的药敏试验

按纸片法对鸭疫里默氏杆菌分离株进行15种常见药物的敏感性分析试验,不同药物纸片的敏感度判断标准参见说明书。

1.6 鸭疫里默氏杆菌的致病性试验

在TSA平板上划线复苏鸭疫里默氏杆菌分离株,在37℃条件下CO2培养箱中培养24 h,将菌液离心后利用生理盐水洗涤沉淀2次,最后用生理盐水重悬沉淀,将菌数调整至5×109cfu/mL。将处理好的菌液经颈部皮下接种10羽7日龄雏鸭,每只注射500 μL,对照组的10羽雏鸭采用同种方式接种等量TSB液体培养基。每日观察雏鸭的日常状态、发病和死亡情况等,并记录数据。

2 结果与分析

2.1 细菌分离鉴定结果

将采集的病料涂布血平板培养后,生成的白色菌落有光泽,表面光滑,半透明且边缘整齐。分离菌株染色后经镜检显示为革兰氏阴性菌,呈短杆状,以单个或成对存在,少量呈短链状。利用16S rRNA基因引物鉴定菌株,均扩增出片段大小约为500 bp的目的条带,经序列比对分析确定为鸭疫里默氏杆菌。该株鸭疫里默氏杆菌分离株的生化试验结果显示,触酶试验和脲酶试验结果为阳性,而不同糖的微量反应试验、吲哚试验、MR试验和V-P试验等结果则均为阴性,符合鸭疫里默氏杆菌的基本生化特性。

2.2 血清型鉴定结果

血清型鉴定结果显示,该分离株能与鸭疫里默氏杆菌1型阳性血清产生凝集,而与其它几种血清型的阳性血清均未产生凝集,因此确定该菌株属于血清型1型。

2.3 药敏试验结果

对分离得到的鸭疫里默氏杆菌经药敏纸片法进行耐药性分析,试验结果如表2所示。该分离株对大环内酯类、四环素类和β-内酰胺类药物敏感性较高,对氯霉素类药物中敏,而对卡那霉素、链霉素和庆大霉素等氨基糖苷类抗生素则表现出明显的耐药性。

表2 鸭疫里默氏杆菌的药敏试验结果

2.4 致病性试验结果

雏鸭致病性试验结果显示,对照组雏鸭在整个试验过程中精神状况和采食情况均正常且未出现死亡。试验组的10羽雏鸭在接种24 h后开始出现发病症状,发病雏鸭表现出精神不振、拉黄白稀便、羽毛脏乱和采食减少等临床症状,发病率为100%。试验组雏鸭在接种36 h后开始出现死亡,共死亡8羽,死亡率达80%。以上结果证实,本试验分离得到的这株鹅源鸭疫里默氏杆菌对雏鸭也有较强的致病性。

3 讨论

鸭疫里默氏杆菌在世界各水禽养殖地区均有流行,由于其感染后的发病率和死亡率高,且近年来在我国呈上升趋势,防控形势愈发严峻,给我国水禽养殖业造成了巨大的经济损失[8]。尽管鸭疫里默氏杆菌能够侵害鸭、鹅等不同种类的禽类,但是在实际生产中鸭疫里默氏杆菌病疫情的暴发绝大多数见于鸭群,也使人们更多地去关注鸭群中本病流行的情况,而对鹅群的感染状况有所忽略。近期,辽宁省内一家肉鹅养殖场出现雏鹅死亡病例,患病雏鹅表现出稀便和神经症状,而对病死雏鹅剖检后的病理变化显示,各种症状与鸭疫里默氏杆菌病非常相似。为了探究该养殖场雏鹅的感染情况,本试验对死亡雏鹅进行病原学检测,采用常规方法分离细菌病原,并对分离菌株进行血清型鉴定试验,结果显示,该病原菌为血清1型鸭疫里默氏杆菌。

目前临床中对于鸭疫里默氏杆菌病多以药物治疗为主,但由于治疗中抗生素的不断滥用,鸭疫里默氏杆菌对多种抗生素产生耐药性,其耐药谱也越来越广泛。文献报道显示,不同地区或不同分离源的鸭疫里默氏杆菌分离株对抗生素的敏感性存在差异。吴彩艳等的研究显示,广东地区鸭疫里默氏杆菌普遍对氟苯尼考、阿莫西林及头孢类药物比较敏感,而对强力霉素、环丙沙星和恩诺沙星则严重耐药[9]。张燕等对安徽地区34株鸭疫里默氏杆菌分离株的耐药性分析试验结果显示,这些分离株对氨基糖苷类和大环内酯类药物耐药性最高,对头孢类和氯霉素类最为敏感[2]。本试验根据药物敏感性试验结果分析显示,分离株对氨基糖苷类药物有很强的耐药性,而对四环素类、大环内酯类和β-内酰胺类药物则较为敏感。此外,致病性研究结果还表明,这株鹅源鸭疫里默氏杆菌对鸭也具有致病性。上述结果能为该肉鹅养殖场的鸭疫里默氏杆菌感染防治提供一定参考。