新月派诗人的译诗与节奏实验

王泽龙,李小歌

(华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430000)

新月派诗人不满于胡适、郭沫若等人提倡的自由节奏,主张新诗格律化。闻一多在《〈冬夜〉评论》中说,胡适提倡的自然音节“最多不过是散文的音节。散文的音节当然没有诗的音节那样完美”[1]26。1926 年,闻一多在《诗的格律》一文中高度重视节奏在诗歌中的作用,“诗的所以能激发情感,完全在它的节奏;节奏便是格律”[2]。由于“五四”特定文化语境的影响,新月派诗人在探索新诗节奏时,纷纷把目光投向了域外诗歌。孙大雨提出,新诗“完全可以借鉴外国诗歌文学的格律机构作为参考,以创建我国白话新诗的格律”[3]。梁实秋指出徐志摩、闻一多深受英诗格律的影响[4]142。朱自清在《译诗》一文中也说,创造新格律诗“得从参考并试验外国诗的格律下手。译诗正是试验外国格律的一条大路,于是就努力的尽量的保存原作的格律甚至韵脚”[5]70。在新月派诗人中,闻一多、徐志摩、朱湘是汉译英诗的杰出代表,他们的翻译诗歌广泛发表在五四时期的各种刊物上,译诗实践对其新格律诗理论与创作产生了重要影响。

一、闻一多译诗与音尺理论

“陆志韦关于‘节奏’的论述(1923 年)被认为是格律探讨的起端,但格律作为显著问题的出现,是在闻一多提出‘诗的格律’(1926 年)之后。”[6]39闻一多在诗歌的声音节奏方面,主张“整齐的句法同调和的音节”。他通过举例来论述自己的节奏主张,“孩子们|惊望着|他的|脸色/他也|惊望着|炭火的|红光。这里每行都可以分成四个音尺,每行有两个‘三字尺’(三个字构成的音尺之简称,以后仿此)和两个‘二字尺’,音尺排列的次序是不规则的,但是每行必须还他两个‘三字尺’和两个‘二字尺’的总数。这样写来,音节一定铿锵,同时字数也就整齐了。所以整齐的字句是调和的音节必然产生出来的现象。绝对的调和音节,字句必定整齐。”[2]闻一多把划分诗行的节奏单位称为“音尺”,“Foot(音尺,也译作音步)本是英诗中的节奏单位,一定量重读音节和轻读音节的交替构成不同的音步(音尺)类型,然后音尺组合成行”[7]。很显然,音尺节奏理论是闻一多在研究了英诗格律后移植过来的,音尺理论的形成与其译诗实践密不可分。

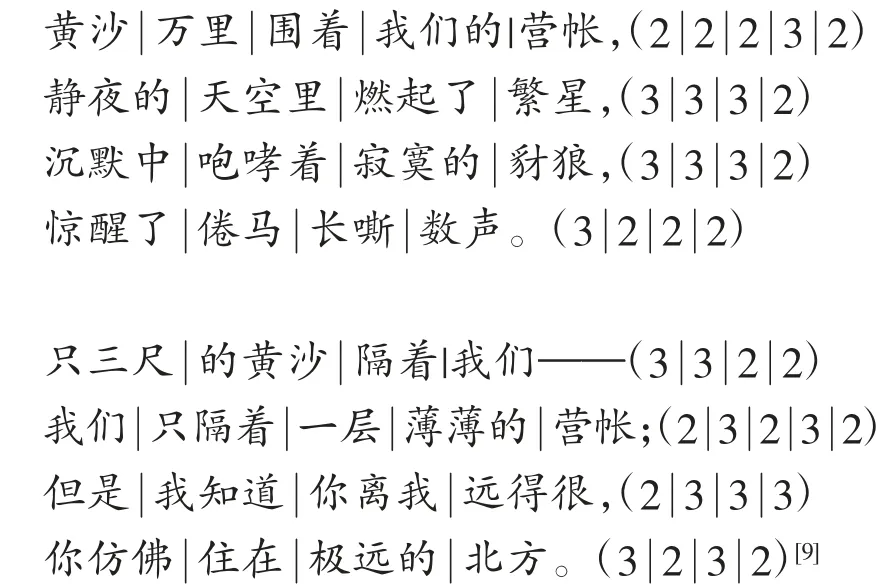

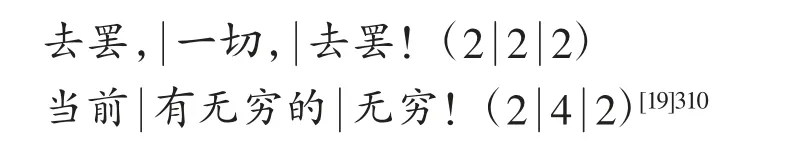

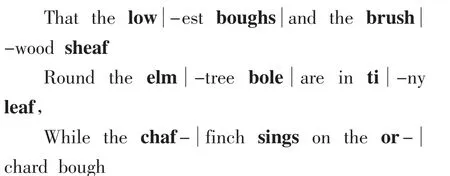

“‘音尺’理论是闻一多在比较诗学视角下提出的具有原创精神的诗学概念,他日后的一系列诗歌创作和翻译展示出鲜明的格律倾向,体现了其‘音尺’理论的导向。”[8]闻一多1925 年发表在《晨报副刊》上的译诗《沙漠里的星光》便是一首以尺(顿)代步的译作,从中可以看出闻一多音尺节奏理论的大致轮廓。Stars of the Desert 是英国女诗人Laurence Hope(1865—1904)创作的诗歌,这首诗每节四行,共有八节。下面将对闻一多译诗中的前两节进行音尺划分:

通过音尺划分可以看出,译诗大部分由二字尺和三字尺组成,且四音尺停延节奏为这首诗的基本节奏形式。这首译诗虽没有严格的格律形式,但从中能够看出闻一多音尺理论的大致要求。首先,“节奏要求周期性重复,最明显的就是音步的等时性趋向,从而造就鲜明的节奏感”[10]331。译诗的音尺类型以二字尺和三字尺为主,音尺间的时值差别不大,趋于等时。其次,译诗有基本一致的音尺数,这首诗每行大致以四音尺为主。最后,字句大致整齐,调和的节奏自然产生。由此可见,闻一多的译诗实践在其音尺节奏理论形成过程中发挥了重要作用。

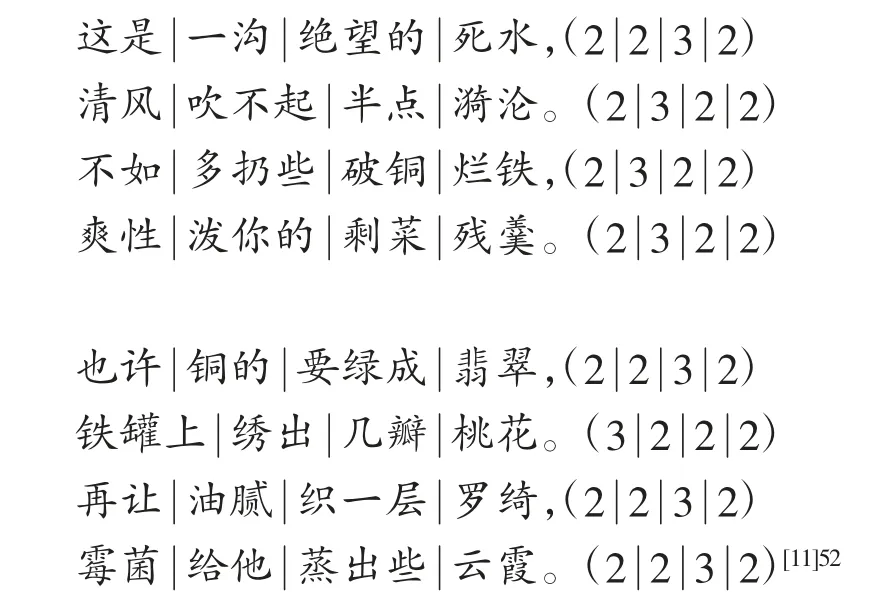

闻一多的英诗汉译活动与其新诗创作是相辅相成、相互促进的。闻一多用“以尺代步”的方法翻译英文格律诗,在译诗中实验自己的音尺理论,并把这种新格律诗节奏理论成功地运用到自己的新诗创作中。闻一多说他的《死水》是他“第一次在音节上最满意的试验”,因为“这首诗从第一行起,以后每一行都是用三个‘二字尺’和一个‘三字尺’构成的,所以每行的字数也是一样多”[2]。下面我们按照闻一多划分音尺的方法对《死水》的前两节进行节奏分析:

《死水》这首诗从外形上看相当整齐,因为每行都有九个音节。其次,“通过对语流的切分,自然形成节奏单元”[10]332,每行诗都是四音尺,这样便能形成整齐的停延节奏。此外,从音尺类型上看,诗歌全部由二字尺和三字尺构成,每行诗都有一个三字尺和三个二字尺,音尺之间大致具备等时性。而且三字尺在诗行中的位置不固定,这样就能避免节奏形式的单调,在内部参差中取得整齐均衡的节奏效果。

《死水》的节奏形式的确具有严格的规律性,但在闻一多也只是偶尔为之,诗人的其他诗歌只能做到大体均齐。例如《口供》:

《口供》这首诗看起来参差不齐,实际上是由诗中标点符号占位引起的。这首诗每行都有十一个音节,大致可划分为四个音尺。从音尺类型来看,诗歌以二字尺和三字尺为主,兼有一字尺与四字尺,这就导致音尺间的等时性较差,诗歌的停延节奏缺乏严格的规律性。事实上,即便格律严谨如《死水》者,也未能形成定型的格律诗体(如“死水体”)。因为新格律诗理论不提倡为新诗强制定型,而是主张“相体裁衣”,充分体现出新格律诗自由中有束缚、束缚中见自由的节奏特点。

二、徐志摩译诗与“音节的匀整与流动”

徐志摩非常重视诗歌的节奏,他曾说:“正如一个人身的秘密是它的血脉的流通,一首诗的秘密也就是它的内含的音节的匀整与流动。”“不论思想怎样高尚,情绪怎样热烈,你得拿来彻底的‘音节化’(那就是诗化)才可以取得诗的认识,要不然思想自思想,情绪自情绪,却不能说是诗。”[4]132-133这里的“音节”即“声音的节奏”,“音节的匀整与流动”便是徐志摩关于新诗节奏的主要观点。徐志摩的诗歌创作深受英文诗歌的影响,卞之琳说:“徐志摩的诗歌未能超出十九世纪英国浪漫派诗境的笼子。布雷克、华兹华斯、拜伦、雪莱、济慈、唯美派诗人、哈代都影响过徐志摩的诗歌创作。”[12]24徐志摩在五四时期翻译了不少英文诗歌,这些汉译英诗作品对其新诗节奏的形成具有重要影响。

1923 年11 月《小说月报》第14 卷第11 期刊登徐志摩翻译的哈代诗歌《她的名字》(Her Initials),下面将分析对比原诗与译诗的节奏形式。

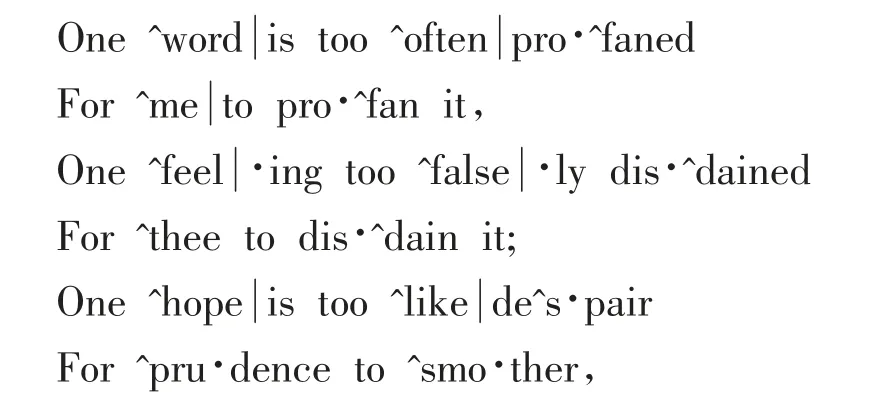

(“·”区分音节,“^”后面的音节重读。)

Her Initials 这首诗共有八行,每行有八个或九个音节,诗歌的基本节奏形式为四音步抑扬格,后三行存在变格,由轻重律变为重轻律,且音步数变得不规律。徐志摩的译诗如下:

徐志摩将每行诗的音节数控制在七至十一个,顿数控制在三顿到五顿之间,每一音顿的音节类型以双音节与三音节为主,兼有四音节与五音节音顿,像“她芳名的”“那歌吟者的”都不宜再细分,因此顿与顿之间的等时性较差。总的来看,译诗每行的顿数可表示为:三三四四/五四三五。译诗节奏较为自由,不属于严格意义上的格律诗节奏。

对于格律严谨的英文诗,徐志摩是如何翻译的呢?1925 年1 月24 日《现代评论》第1 卷第7期刊登徐志摩译弗莱克格律诗《有那一天》(Tenebris Interlucentem):

通过音步划分可以看出,Tenebris Interlucentem 是一首格律严谨的八行诗。诗歌每一行都有固定的八个音节,一轻一重有规律地交替排列,其节奏类型为四音步抑扬格。徐志摩是如何翻译这首格律诗的呢?其译诗如下:

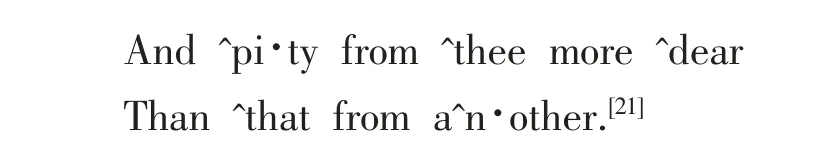

每行译诗的音顿数为:五五四五/四五四五。徐志摩依旧没有严格对应原诗的音步数。徐志摩的译诗实践如此,那么他的译诗理论如何呢?徐志摩主张译诗要再现原诗的“诗意”,他认为译诗是“凭我们运用字的能耐,‘再现’一次原来的诗意”[17]。一首诗包含“形式”和“神韵”两个方面,徐志摩认为这两者必须合二为一、融合无间,才能产生真正的诗意。“翻译难不过译诗,因为诗的难处不单是他的形式,也不单是他的神韵,你得把神韵化进形式去,像颜色化入水,又得把形式表现神韵,像玲珑的香水瓶子盛香水。有的译诗专诚拘泥形式,原文的字数协韵等等,照样写出,但这来往往神味浅了;又有专注重神情的,结果往往是另写了一首诗,竟许与原作差太远了,那就不能叫译。”[18]由此看来,徐志摩的译诗并不拘泥于形式,他既不赞成机械地逐字译,照搬原诗的韵式;也反对译者过度发挥主观能动性,使译作完全变成创作。他追求的是形式和神韵恰到好处地结合。总的来看,徐志摩的译诗趋于格律化,但未严格遵循规律化的节奏形式,他的新诗创作亦复如是。例如《去罢》一诗:

《去罢》是一首四节四行诗,整首诗的奇数行都有六个音节,三个音顿,每个音顿都由等长的二个音节组成,偶数行却不然。单看这首诗的第一节和最后一节,节奏非常整齐,每行都有三顿。然而,诗歌第二、三节的节奏就不那么整齐了。第二节每行可划为:三三三四顿;第三节每行分别为:三四三四顿。总体而言,诗歌的声音节奏整齐中有参差,参差又均衡。此外,《海韵》《这是一个懦怯的世界》《我有一个恋爱》等诗都很好地体现出徐志摩新格律诗节奏匀整与流动的特点。

徐志摩的新格律体译诗与新诗创作都是相当自由的,诗情与思想不为形式所拘。他的“音律实践既始终不注意严格以‘音组’或‘顿’来衡量,他的韵律也还是不大讲究”[12]37。诗歌的声音节奏于规律中有变化(匀整与流动),营造出一种参差均衡的音乐美。

三、“以顿代步”——朱湘的创、译节奏互动

朱湘在《寄曹葆华》一信中,曾借柯勒律治之口来说明节奏对于诗歌的重要意义,“柯勒律基在他的《文学自传》Biographia Literaria 里面曾经说过,要看一个新兴的诗人是否真诗人,只要考察他的诗中有没有音节;这一句话我觉得极有道理。一个运动家若是不曾天生得有条完美的腿,他的前程一定不会光明。音节之于诗,正如完美的腿之于运动家。”“想像,情感,思想,三种诗的成份是彼此独立的,惟有音节的表达出来,他们才能融合起来成为一个浑圆的整体。”[20]29-30此处的“音节”即“节奏”。朱湘在五四时期翻译了许多英文诗,积极探索英诗节奏能为新诗节奏提供的参考。

《小说月报》1926 年第17 卷第1 号载朱湘译雪莱诗歌《恳求》(To——)。下面将分析原诗与译诗首节的节奏形式。

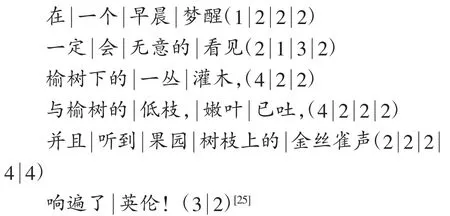

雪莱的诗歌To——由两节八行诗组成,共十六行。诗中最短的诗行有五个音节,最长的诗行有九个音节。诗歌的奇数行大致有三个重音,偶数行有两个重音,整首诗的基本节奏形式由抑扬格三音步与抑扬格二音步交替排列而成。朱湘把这首诗的题目译作《恳求》,译诗如下:

朱湘借鉴了原诗参差对称的声音节奏形式,将诗歌的奇数行译为四音顿、偶数行译为三音顿,虽然每行译诗都比原诗增加了一个节奏单位,但基本上完成了对原诗节奏形式“以顿代步”式的模仿。卞之琳在《译诗艺术的成年》一文中说,“朱湘译西方格律诗,在认真的场合,能做到:原诗每节安排怎样,各行长短怎样,行间押韵怎样,在中文里都严格遵循。”[12]196从朱湘所译的《恳求》一诗来看,朱湘没有刻板地遵循原诗的节奏形式,而是通过巧妙的字句调度,实现了“以顿代步”的节奏形式的合理转化。朱湘的译诗观非常灵活,他在《说译诗》一文中谈到,“译诗这种工作是含有多份的创作意味在内的”。“我们应当承认:在译诗者的手中,原诗只能算作原料,译者如其觉到有另一种原料更好似原诗的材料能将原诗的意境达出,或是译者觉得原诗的材料好虽是好,然而不合国情,本国却有一种土产,能代替着用入译文将原诗的意境更深刻的嵌入国人的想象中;在这两种情况之下,译诗者是可以应用创作者的自由的。”[23]196由此可见,朱湘已经认识到了诗歌翻译的再创造本质。

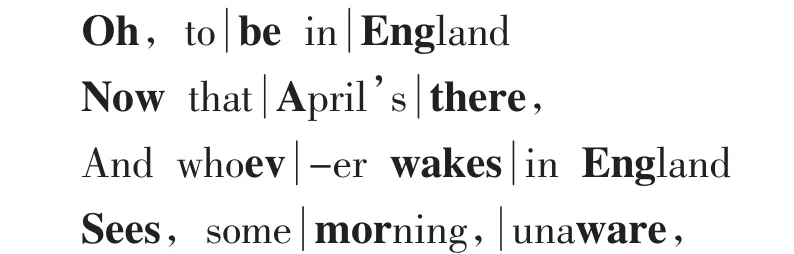

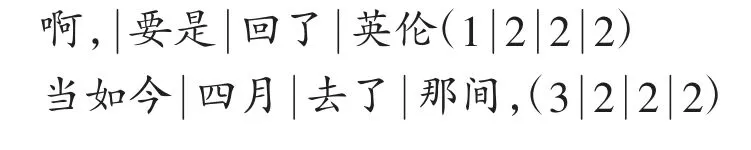

《小说月报》1924 年第15 卷第10 期载朱湘译罗伯特·勃朗宁诗歌《异域乡思》。Home Thoughts,from Abroad 这首诗由一个八行诗节和一个十二行诗节组成。诗歌没有遵循任何传统的节奏形式,勃朗宁是以诗中说话者的情感历程为依据建构诗篇的。诗歌没有统一的音步模式,它的节奏随着诗中说话者情绪的起伏而变化。例如,在诗歌第一节中,前四行每行都有三个音步,也就是有三个重音,且以扬抑格为主,但也加入了一些抑抑扬格来调节诗歌的节奏。前四行诗的声音节奏如下(加粗部分重读):

抑抑扬格节奏形式出现在诗歌第三行第一个音步当中,可见这些诗行的音步类型并不完全相同,但是诗行的声音节奏依然像脉搏那样律动,能够唤起诗中说话者的思乡之情。同时,当诗中说话者的乡愁逐渐加深时,诗行也随之加长,变为四音步,每行有四个重音。在诗歌第五、六、七行中,抑抑扬格与抑扬格在诗行中交替出现,整体上形成一种轻重节奏(da-DUM rhythm)。第五、六、七行诗的声音节奏如下:

这些稳定的、催眠的节奏似乎让说话者陷入了对英国春天的美好回忆。但所有的怀乡之情在第一节的最后一行戛然而止:

这行诗只有两个重音,属于二步抑扬格。简短的诗行切断了诗歌的连贯节奏,仿佛诗中的说话者猛地惊醒过来,忽然记起他并非身在英国。诗中的想象如此生动,而一个出其不意的停顿使这种效果更加强大。然而,这只是这首诗用节奏来唤起情感的一种方式! 诗歌第二节使用了类似的技巧。在整首诗中,节奏就像它所描述的新生的春天一样鲜活而自然,也像说话者一样能够表达情绪。下面我们来看朱湘译诗《异域乡思》对应诗节的声音节奏形式。

通过音顿划分可以看出,译诗首节每行的音顿数分别为:四四四四三四五二。译诗同样没有规律性的节奏形式,而是“声随意转”,节奏跟随情感与意义的变化而相应变化,并能够有效地帮助表意与表情。诗歌第一节的前四行每行有四个音顿,其中第一行和第三行诗中的音顿排列方式与音顿中的音节类型相同;第二行和第四行虽然也由四个音顿组成,但第二行诗由一个三字顿与三个二字顿组成,第四行诗由一个一字顿、两个二字顿与一个三字顿组成。如此一来,参差寓于整齐之中,译诗的节奏不致过于呆板。汉语诗虽不像英语诗那样可以借助天然的重音优势来建构诗歌节奏,但朱湘安排译诗第五、六、七行分别有三、四、五个音顿,暗示诗人回忆场景的绵延推进,最后一行用简短的二音顿打断诗人的回忆,使诗人从回忆中转醒。朱湘用停延节奏代替原诗的轻重节奏,虽然声音的重复方式发生了转变,但在辅助表情达意上收到了与原诗同等的节奏效果。

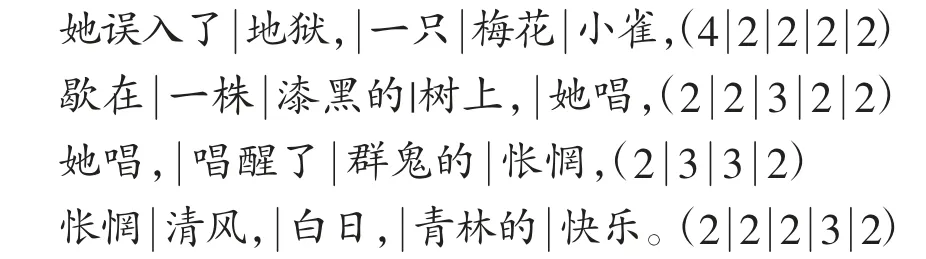

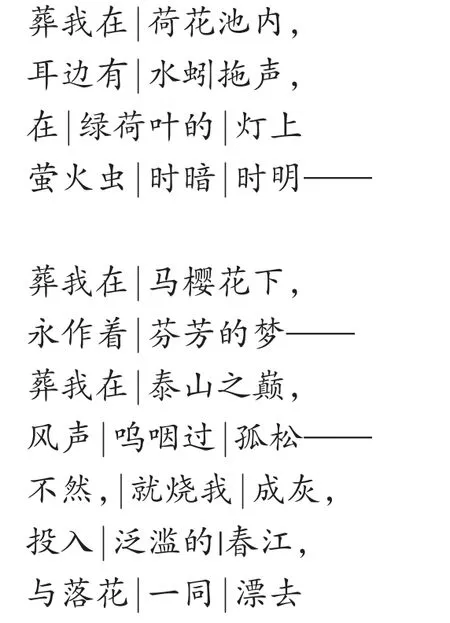

五四时期,朱湘不仅从事译诗工作,还积极开展新诗实验,将自己从英诗中学到的有益因素运用到新诗创作中。他写有音节比较整齐的诗作,如《葬我》:

朱湘的这首诗由一节四行诗与一节八行诗组成。诗中每一行都有七个音节,每行字数都相等。但它与传统七言诗“二二三”的建行模式不同,整首诗的音顿节奏可划分为:二二三三//二二二三三三三二,而且行尾音顿或是二字顿,或是四字顿,与中国古典七言律诗的节奏形式大不相同。

朱湘的《采莲曲》《有一座坟墓》《月游》等诗作则是采用间隔重复的形式来建构诗歌的声音节奏。如《有一座坟墓》:

这是一首四节四行诗,其节奏形式由二音顿和三音顿交替形成,诗歌的奇数行每行五个音节,偶数行每行七个音节。诗歌以二字顿和三字顿为主,兼有一字顿与四字顿,诗行大多以二字顿结尾,区别于传统五七言诗以三字顿结尾。只有第一节第四行诗“风过|草像|蛇爬行。”以三字顿结尾,但这个三字顿可以拆成“蛇|爬行”,或者将之划成“风过|草像蛇|爬行。”,都没有拆解词义,且与传统格律诗的节奏形式有着根本的区别。因为传统格律诗的三字尾往往拆成“二一”的形式。

卞之琳曾说,朱湘“没有适当解决用白话译诗究竟以什么标准来衡量一行诗的长短:也象文言诗一样,以单音字作单位呢,还是以我们今日说话的基本自然停、逗为单位。他采取了前者;这是他译格律诗往往不象原诗一样的实际整齐而又念起来上口的主要症结所在”[12]196-197。朱湘的部分译作确实没有顾及音顿的整齐,一些作品“以‘字’为单位,在‘字’与‘行’之间缺少‘音步’这个节奏环节”[10]297。部分诗作也徒有整齐的外形,没有规律性的音顿,例如上文所举《葬我》一诗。孙大雨也说,朱湘的一些作品“为了使各行字数一律,他往往不惜把虚字如‘的’、‘在’、‘里’、‘上’、‘下’、‘来’、‘去’、‘了’等生硬地削去,弄得断腰折臂,肢体残碎,给人的印象非常不自然,因而有‘豆腐干诗’那样一句笑话。‘豆腐干诗’或骨牌阵是幼稚粗陋而又机械的等音计数主义的韵文,新诗决不能接受它作为自己的形式或格律,而事实上今天也早已为人所抛弃”[26]。“豆腐干”式的新格律诗试验之所以失败是因为“勉强用字数为量度诗行的单位”。“现代口语不是一个字一个字说出来,而是自然分成几个字(最常见是两个或三个字)一组说出来。”[12]179-180事实上,即便是以单音字为诗歌语言物质基础的古典诗歌也不是一个字一个字地念出来的,而是按音顿来诵读(吟)的。朱湘的个别诗歌的确有盲目追求诗行字数整齐的缺点,但他还是作出了许多积极的尝试,不论是在译诗方面,还是在新诗创作上。

四、结语

在英诗节奏的启发下,闻一多提出“音尺理论”,主张通过整齐的音尺划分形成规律性的停延节奏。闻一多率先在其汉译英诗作品中进行节奏实验,译诗《沙漠里的星光》虽没有严格的格律形式,但译者有意识地安排音尺,诗歌总体上呈现出规律性。《死水》具有规律性的音尺安排和严整的停延节奏,成为闻一多新格律诗作品中音乐美的典范,但诗人的其他作品就没有如此严格的节奏形式,像《口供》一诗只能做到大体均齐。由此可见,闻一多的“音尺理论”虽然对格律的要求较为严格,但在实际创作中,仍需“相体裁衣”,不能死守格律理论。与闻一多刻意追求音尺整齐、格律严谨不同,徐志摩主张“音节的匀整与流动”。徐志摩不论是翻译格律较为松散的诗歌《她的名字》,还是翻译严谨的格律诗《有那一天》,均不拘泥于原诗固有的格律形式。他主张译诗再现原诗的诗意,提倡形式与神韵的融合。徐志摩的新诗作品,像《去罢》《海韵》《这是一个懦怯的世界》等,同样不受严谨格律的束缚,诗歌节奏始终随着诗意自由流转,于规律中有变化,属于新月派中自由度比较高的诗人。朱湘在翻译英文格律诗时能够做到对原诗格律形式的严格遵循,但他的译诗观同样非常灵活,是新月诗人中创造性翻译的典型代表。朱湘在翻译《恳求》时,通过增加音顿的方式完成对原诗“以顿代步”式的转化。在翻译《异域乡思》时,运用以停延代抑扬的方法对译原诗的节奏形式。朱湘在译诗实践中突破了“音节对应”的僵化形式,用以“顿”代“步”的方法译诗,新诗创作也由追求字数整齐(如《葬我》),转变为寻求顿数的有规律(像《采莲曲》《有一座坟墓》《月游》等)。在新月派诗人中,闻一多、徐志摩、朱湘的诗歌节奏观虽有分歧,但都是在以“顿”代“步”,以“停延”代“抑扬”的基础上进行“创”“译”节奏互动的。他们的译诗活动与创作实验共同推动了新格律诗运动的发展。在整个新诗发展进程中,以闻一多、徐志摩、朱湘为代表的新格律派诗人,主动借鉴英语格律诗的创作方法对初期白话诗自由化、散文化的非诗倾向予以纠正,为中国新诗开辟了格律化道路。

与自由诗派用散文体翻译外国格律诗的译诗方法不同,闻一多、徐志摩、朱湘等新月派诗人以汉语格律诗对译英文格律诗,体现出对诗歌节奏形式的高度重视。不过,由于中英诗歌语言本质上的差异,在汉译英语格律诗时,“韵式可以相同或相似,音律只能相应”[12]204。用现代白话来翻译英文格律诗“只能象英文诗一样,讲‘顿’数或‘音组’数,但是不能象英文诗一样排固定的轻重音位置。这也就是相应”[12]204。轻重律是英语诗歌遵循的基本节奏,在现代汉语诗歌中“虚词是比较稳定地读作轻音的语法成分。如果在汉语诗歌里有意安排这些成分,就会带来节奏的轻重变化”[27]。陆志韦、闻一多都曾有过诗歌节奏的轻重实验。然而“在现代汉语嵌套式的语法结构中,某些虚词的自由度不高,很难被自由调遣”[27],因此,轻重律在汉语诗歌中难以维系、推广。英语格律诗每行以音步作为衡量单位,和新诗以顿作为每行诗的衡量单位相应。以顿代步,停延节奏代替重轻节奏使译诗与原诗每行的顿数保持一致,就能对每行的顿数进行纵向比较。新月派诗人正是在借鉴英语诗歌节奏原理的基础上,依据现代汉语自身固有的特点,进行新诗格律化实验的。