功能与受众

——明刊《西厢记》插图的榜题与题款研究

陈 煜

(福建师范大学 美术学院,福建 福州 350100)

一、前言

“榜题”和“题款”概指画面中的文字说明。目前已知的明刊《西厢记》至少有40种插图刻本,且多数都会在插图内部附上文字说明。(1)现存王实甫《西厢记》明代刻本统计参见马孟晶:《耳目之玩——从〈西厢记〉版画插图论晚明出版文化对视觉性之关注》,载《台大美术史研究集刊》,2002年第13期。这些文字的类型可分为两种:一种是文字位于图中物像旁边专门留出的方框内,此处的方框就是人们所称的“榜”,榜内的文字因此被称之为“榜题”;另一种是将文字以不同的书体,置于图内空白处,并且配有名家署款和钤印,其样式显然模仿了文人画的“题款”。从数量和流行时间来看,现存的附有榜题的明刊《西厢记》插图刻本共有7种,它们大致刊行于明初至万历年间;而附有题款的《西厢记》插图刻本至少有30种之多,这种样式最早见于隆庆三年(1569),它在万历后期开始流行,至天启、崇祯年间(1621—1644),已将《西厢记》插图中的榜题完全取代。

在明刊《西厢记》插图的研究中,学者们对榜题和题款的研究多从版画风格和文献价值两个层面进行研究。例如通过《西厢记》插图上方标题目,两旁题联句的榜题,可以看到金陵版画和建安版画之间的交流与影响。(2)郑振铎、周芜、陈铎认为,金陵地区的版刻插图上方标题目、两旁题联句“榜题”样式,是建安版画影响金陵版画的证据之一。参见郑振铎:《中国古代木刻画史略》,上海:上海书店出版社,2010年,第56页;周芜:《中国古代版画百图》,北京:人民美术出版社,1982年,第28页;陈铎:《建本与建安版画》,福州:福建美术出版社,2006年,第198页。祝重寿则认为最早使用这种样式的是金陵版画而非建安版画,以此论证前者对后者的影响。参见祝重寿:《刘龙田刻本〈西厢记〉插图再认识》,载《装饰》,2003年第12期。又如题款的内容,可作为确定某本《西厢记》插图之刊刻者、刊刻时间、绘刻者等问题的参考。(3)如《重刻订正元本批点画意北西厢》的刊刻时间,正是根据插图内部题写的落款时间而定。参见陈旭耀:《现存明刊〈西厢记〉综录》,上海:上海古籍出版社,2007年,第114页。此外,陈研也曾通过题款内容,推测德藏闵齐汲彩色套印本《西厢记》版画刊于崇祯庚辰,即1640年。参见陈研:《作为艺术的题款时间——论德藏〈会真图〉的纪年题款》,载《文艺研究》,2014年第3期。董捷也曾通过史料记载,对插图署款提及的绘图者和实际上的绘图者进行了考证,进而得出“对于版画插图中署有知名画家姓名的,除了画史上有明确记载者(如陈洪绶等)以外,一般应以伪托论”的观点。参见董捷:《明清刊〈西厢记〉版画考析》,石家庄:河北美术出版社,2006年,第56-64页。虽然也有学者探讨书籍插图中的文字说明的功能与受众,例如榜题,但其论点主要侧重于其“助读”功用,即可以帮助、引导读者理解图画内容和故事情节,故而使读者带有一定的“市井小民”的色彩。[1]然而在明朝的万历后期至崇祯年间,一些《西厢记》插图的画面中却充斥着大量的与故事情节无关的文字说明,其存在意义已不再是通过图文配合的方式建构插图的“助读”功用,反而成为了一些读者理解《西厢》故事的“障碍”。在这种情况下,我们就需要重新思考它们的功能和面向的读者群体。

二、助读的榜题与《西厢记》插图的叙事

据笔者统计,明代刊刻的《西厢记》插图附有榜题的共有7种,分别是刊于元末明初的《新编校正西厢记》、弘治十二年(1498)由北京金台岳氏刊刻的《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》(下文简称“弘治本”)、嘉靖三十二年(1533)由建阳书林詹氏进贤堂刊刻的《新刊摘汇奇妙戏式全家锦囊北西厢》(下文简称“进贤堂本”)、万历七年(1579)由金陵少山堂刊刻的《新刻考正出像释义北西厢》(下文简称“少山堂本”)、万历二十年(1592)由建阳忠正堂熊龙峰刊刻的《重刻元本题评音释西厢记》(下文简称“忠正堂本”),以及刊于万历年间(1572—1620),由建阳乔山堂刘龙田刊刻的《重刻元本题评音释西厢记》(下文简称“乔山堂本”)和由金陵文秀堂刊刻《新刊考正全像评释北西厢记》(下文简称“文秀堂本”)。

(一)榜题的内容与插图的叙事

明刊《西厢记》插图的榜题,按照内容可细分为两种类型:一种是“竖列式”,另一种“楹联式”。“竖列式”榜题是一种单列的自上而下书写的文字类型。《新编校正西厢记》(4)据蒋星煜判断,《新编校正西厢记》可能是明代成化年间(1465—1487)的刻本,也可能早至元末明初。参见蒋星煜:《〈西厢记〉的文献学研究》,上海:上海古籍出版社,1997年,第27页。便是这种类型,它是现存最早的《西厢记》插图,由于被发现时已剩残叶,故学界常称其为“残叶本”。残叶本仅剩一幅插图较为完整,该图(图1)的左上角有一个方框,框内自上而下写有“孙飞虎升帐”五字。之后的弘治本也属于此种类型,而且它的榜题内容已稍显丰富,如“张生问长老求僧舍”(图2)、“红娘告莺莺责张生话”等。

图1 《新编校正西厢记》之“孙飞虎升帐”

图2 《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》之“张生问长老求僧舍”

“楹联式”榜题是插图画面上方写横批,两旁题联句。进贤堂本、少山堂本、忠正堂本、乔山堂本、文秀堂本的插图榜题都属于此种类型。就它们的榜题内容而言,横批一般是单独一折的标目,联语则围绕横批言说与之相关的故事情节。(5)只有进贤堂本《西厢记》稍有区别,它的榜题横批只负责写明人物的身份或所在场所,如“莺游寺见生”。例如忠正堂本的第九折插图(图3),横批“锦字传情”为标目,右侧联语为“意求鸾凰莫能成,亏张珙病缠书舍”,左侧联语为“欲寄鳞鸿无自达,托红娘递到妆楼”,左右联语不仅指明了图中二人的身份,还解释了图中的张生提笔书写“鳞鸿”的前因后果。

图3 忠正堂本《重刻元本题评音释西厢记》之“锦字传情”

历史地看,榜题从“竖列式”到“楹联式”,它的内容显然存在一个逐渐丰富的过程。在最早的残叶本中,榜题还是“孙飞虎升帐”,其内容是由人物身份和某一情节构成。到了弘治本,如“张生问长老求僧舍”(图2)、“红娘告莺莺责张生话”等,榜题内容所包含的人物身份和情节已有所增加。而在之后的“楹联式”榜题中(图3),它的内容更是成倍增加,甚至可以概述一折剧情之发展。榜题内容的丰富,实际上是涉及它的核心功能,即“助读”。而这种“助读”功能的关键就在于依靠文字内容来帮助、引导读者正确地理解图像内容及其象征意义,从而避免“误读”现象的发生。[2]而且,榜题内容的多少往往与“助读”功能的强弱呈正比,也就是说,榜题描述的画面内容越详细,读者(或观者)对画面内容的理解就越准确。如果从这一角度来看榜题从“竖列式”到“楹联式”的转变,画师显然是通过增加插图内部的文字内容,强化了榜题的“助读”功能。

(二)榜题的位置与插图的叙事

榜题的“助读”功能不仅体现在内容层面,它在画面中的位置也可以为读者提供一种叙事层面的视觉指导。在这一方面,典型的案例发生在附有“楹联式”榜题的《西厢记》插图之中,简言之,它是以左右联语分别出现的人物身份,直接对应了图中人物的左右站位。

以乔山堂本的“僧房假寓”一图(图4)为例,右侧联语为“假寓僧房,张珙乘机图匹配”,左侧联语为“来参佛寺,红娘奉命问修斋”。右侧联语的“张珙(张生)”与左侧联语的“红娘”就直接对应了插图中的人物站位,即张生居右,红娘居左。张生与红娘的画面位置不是固定的。在之后的“红娘请宴”一图中(图5),右侧联语为“红娘奉命来迎,东阁宏开酧采笔”,左侧联语为“君瑞闻言请宴,西厢随步赴蓝桥”。右侧联语的“红娘”与左侧联语的“君瑞(张生)”同样对应了插图中的人物站位,即红娘居右,张生居左。与之类似的,还包括乔山堂本的“母氏停婚”“倩红问病”等插图。同样的情况也发生在忠正堂本和文秀堂本的“楹联式”榜题之中,前者与乔山堂本的插图内容完全相同,应属同一底稿,后者“萧寺奇逢”“僧房假寓”“遣红问恙”“堂前巧辩”等插图也存在此种对应现象。

图4 乔山堂本《重刻元本题评音释西厢记》之“僧房假寓”

图5 乔山堂本《重刻元本题评音释西厢记》之“红娘请宴”

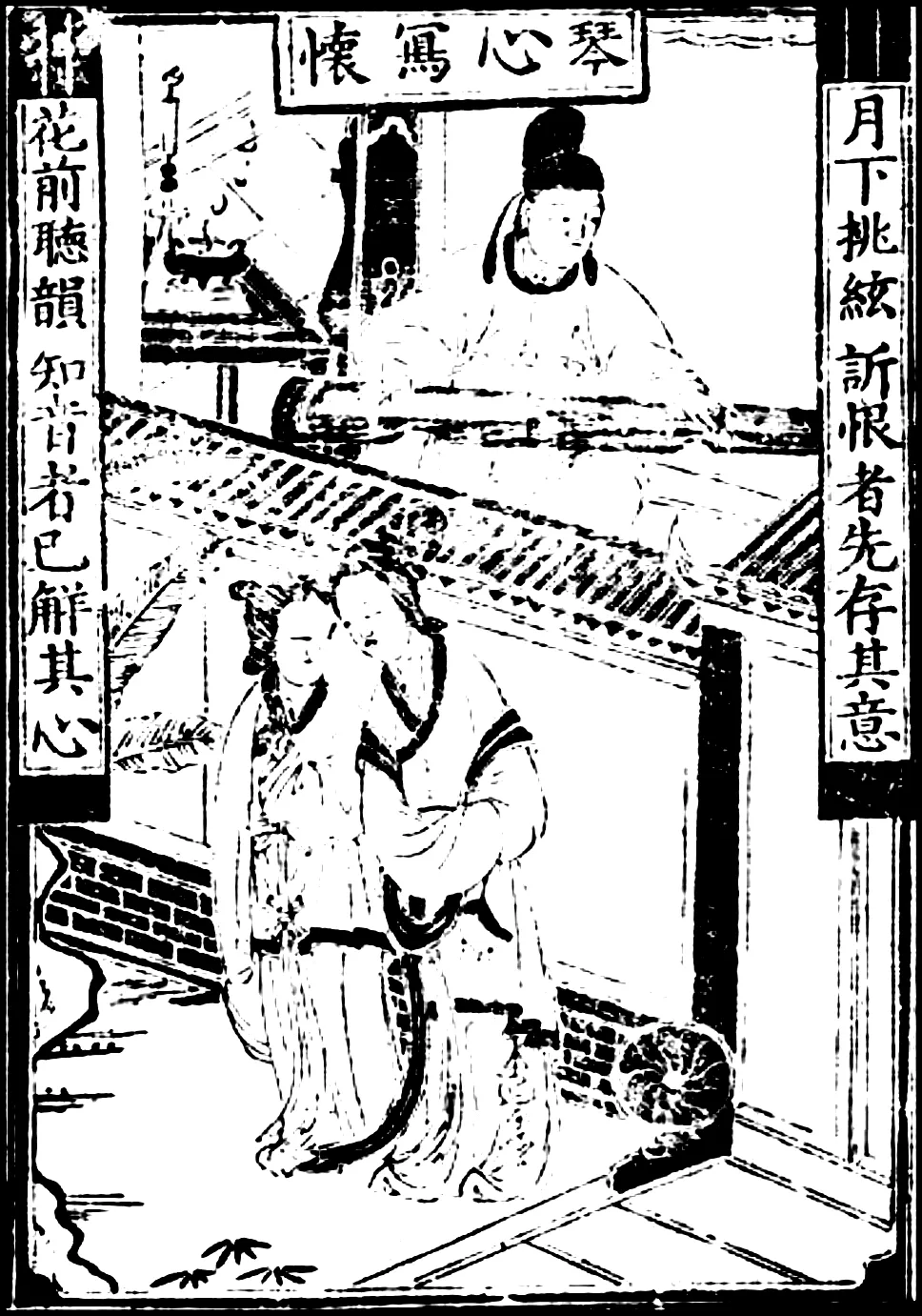

值得一提的是,乔山堂本的插图有时还会隐去榜题中的人物身份,不过这种现象依然存在。如“墙角联吟”一图(图6),右侧联语为“墙角吟新诗,试引佳人兴趣”,左侧联语为“园中赓旧韵,更添才子情怀”,也对应了画面右侧墙角吟诗的张生,以及画面左侧花园内酬和的崔莺莺。张生和崔莺莺的画面位置不是固定的,在之后的“琴心写怀”一图(图7)中,右侧联语为“月下挑弦,诉恨者先存其义”,左侧联语为“花前听韵,知音者已解其心”,同样对应着画面右上方“挑弦”的张生,以及画面左下方“听韵”的崔莺莺。

图6 乔山堂本《重刻元本题评音释西厢记》之“墙角联吟”

图7 乔山堂本《重刻元本题评音释西厢记》之“琴心写怀”

万历二十二年(1594),由建阳双峰堂余象斗刊刻的《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》的插图,在表现两人骑马械斗的情节时也经常使用这种对应现象。(6)除本文所举例子外,双峰堂本的“张近仁刺死彭玘”“晁盖中箭倒翻马下”“鲁智深大战呼延灼”“关胜大战钱振鹏”“阮小七刺枪刺死严勇”等插图,同样存在左右联语提及的人物身份与画中的人物站位直接对应的现象。该刻本的插图榜题没有横批,文字内容只以联语的形式分置于画面两侧。例如在“王矮虎迎敌扈三娘”一图中(图8上),右侧联语为“王矮虎迎”,左侧联语为“敌扈三娘”,于是图中手持长枪骑黑马的“王矮虎”居右,手持双刀骑白马的“扈三娘”居左;在“廷玉槌打鸥鹏下马”一图中(图8下),右侧联语为“廷玉槌打”,左侧联语为“鸥鹏下马”,与之对应的,图中持槌的“廷玉”居右,落马的“鸥鹏”居左。这种对应现象并非书籍插图独创。早在汉代,它就已经作为图像叙事的辅助手段,被画师应用到了当时的画像石之中。以汉武梁祠的“京师节女”画像(图9)为例,它表现的是“节女”入睡后被“仇家”杀死的故事情节。画中榜题“京师节女”居右,“怨家攻者”居左,分别对应了画面右侧躺在床上的“节女”和画面左侧手持匕首的“仇家”的人物形象。与之相似的还有汉武梁祠中的“梁节姑姊”“鲁秋胡妻”等画像。

图8 《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》之“王矮虎迎敌扈三娘”(上)、“廷玉槌打鸥鹏下马”(下)

图9 武梁祠画像石之“京师节女”故事

要而言之,如果说榜题内容的增加,是《西厢记》的插图作者有意强化榜题的“助读”功能,那么乔山堂本、忠正堂本、文秀堂本以及汉武梁祠画像中,出现的左右联语分别提到人物身份,直接对应图中人物左右站位的现象,就是这种“助读”功能的视觉延伸。它的作用就在于从视觉上邀请读者,让其视线通过“读”题的方式在画面中游走,如此一来,既能起到便于读者辨识图内人物形象的作用,又能通过一种图文结合的方式,帮助读者更准确地理解与之相关的故事情节。

三、入画的题款与《西厢记》插图的雅赏

从现存的明刊《西厢记》插图刻本来看,天启至崇祯的几十年间,《西厢记》插图中榜题已被题款完全取代。关于这种变化之发端,万历三十八年(1610),由杭州容与堂刊刻的《李卓吾先生批评北西厢记》(下文简称“容与堂本”)应当是扮演了重要角色。其原因在于,与同时代的插图强调繁复装饰、工丽人物的风格不同,“杭州容与堂所刊《西厢记》插图则另辟蹊径,全学文人山水,预示了一个新的版画时代即将开始”[3]9。

(一)插图题款与文人画之联系

从版画史的角度来看,容与堂本的插图之所以能预示“一个新的版画时代”,开启“山水园林”式的版画新风是其一;它对文人画题款构成的突破性借鉴是其二。一般而言,文人画的题款是由“题”和“款”构成:“题”以诗文为主,或借物抒情或议论说明;“款”包括画家的姓名或别号、创作的时间和地点等。题款的内容会配合不同的画境,择以不同的书体写于画面空白处,使之成为画面构成的一部分。如此一来,既能起到完善画面布局、美化构图的作用,又能明确绘画主题、拓宽绘画意境。这种文人画的题款构成,在《西厢记》插图中同样有所体现,只是后者使其完整呈现大致经历了两个阶段。

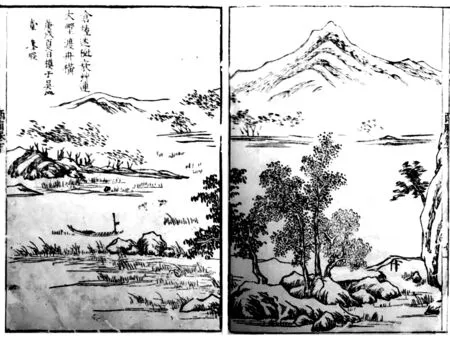

第一个阶段是明隆庆三年(1569),由苏州众芳书斋刊刻的《增编会真记》,最早模仿了文人画的题款形式。书中两幅“莺莺像”的题款(图10),如“莺莺遗艳”和“吴趋唐寅摹”并配有钤印的做法,借鉴的正是文人画的表达方式。不过,这两幅“莺莺像”只是该书附录的主人公肖像,《西厢记》的正文插图借鉴学习文人画的题款构成,还要等到第二个阶段,也就是杭州容与堂刊刻的《西厢记》插图。例如容与堂本的第七图(图11)左上角题“苍烟迷树,衰草连天,野渡舟横”,另有“庚戌夏日模于吴山堂,无暇”之款识,再配合画面描绘的一艘小船游荡于河面之上,周围水草横生、烟气迷蒙,整幅画面已颇具文人画的“风貌”,透露着一种苍茫寂寥之感。

图10 《增编会真记》之“莺莺像”

图11 容与堂本《李卓吾先生批评北西厢记》第七图

在此必须指出的是,容与堂本对文人画题款构成的借鉴,不仅体现在形式上,更体现在内容上。应该说,是容与堂本开启了《西厢记》的插图款摘引剧中曲文的风气,而且所引曲文都以写景为主,颇具文采且富有诗意。如“苍烟迷树,衰草连天,野渡舟横”语出第十七折【逍遥乐】,又如“听江声浩荡,看山色参差”语出第十八折【耍孩儿】等。[4]自容与堂本后,万历三十九年(1611)刊行的《重刻订正元本批点画意北西厢记》同样完整呈现了文人画的题款构成,而且全图配有钤印。该刻本的插图共有十幅,大多以张楷《蒲东诗》(7)《蒲东诗》全名《蒲东崔张珠玉诗》,共141首,作者为明代诗人张楷,全诗以七言八句的律诗简述了《西厢记》的故事情节。明代的《蒲东诗》经常位于《西厢记》的卷首或卷尾一起发行。参见李庆:《论张楷〈蒲东崔张珠玉诗〉——兼谈中国文学研究的若干问题》,载《南京师范大学文学院学报》,2002年第3期。的某一句诗为题,以“停云”“以中”等字号为款。如第二图右上角题“佛境客来无犬吠,山房僧去有云封”语出《蒲东诗》之“张生答法聪”,款署“善见道人”,钤印“不易”,其表达方式愈向文人画靠拢。

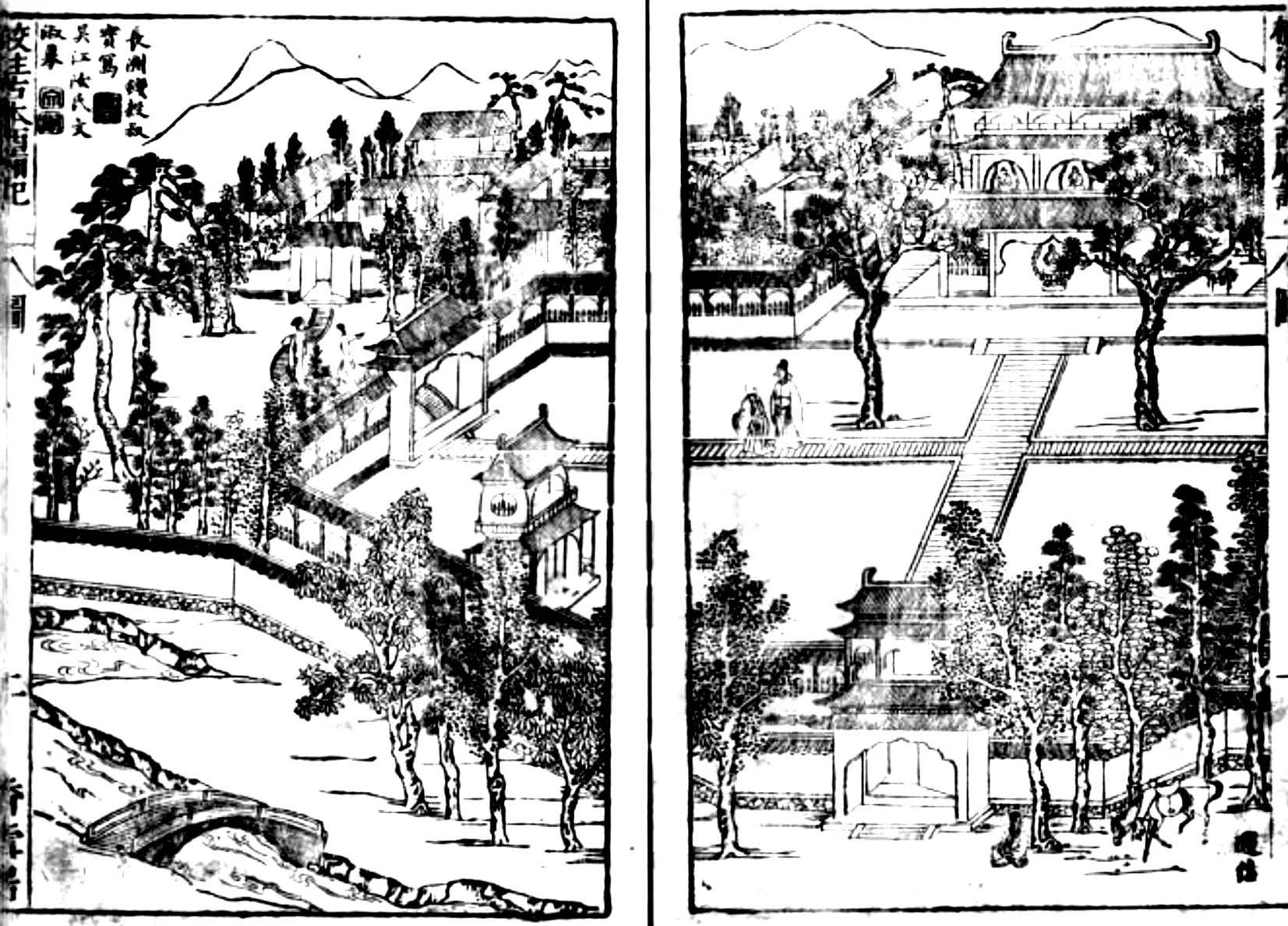

自《增编会真记》、容与堂本后,这种体现文人情趣的插图题款已成熟定型,并在明末的《西厢记》插图刻本中广泛流行。例如万历四十二年(1614),由王骥德校注,香雪居刊行的《新校注古本西厢记》(下文简称“香雪居本”)的第一图(图12)是以“遇艳”的二字标目为题,款署“长洲钱叔宝写,叔宝(白文钤印);吴江汝氏文淑摹,文淑(阳文钤印)”。又如万历四十六年(1618),由萧腾鸿师俭堂刊刻的《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》(下文简称“师俭堂本”),插图题款也是以剧中的抒情曲词为主,如第九图题“栏杆倚遍盼才郎”,语出《西厢记》第十八折【迎仙客】。师俭堂本的插图题款书体多变,落款和钤印多为画坛名家,如赵孟頫、王延策等,不过多属伪托。与之相似的还有《硃订西厢记》和《词坛清玩·槃薖硕人增改定本》(又名《西厢记定本》)等。

图12 香雪居本《新校注古本西厢记》第一图

(二)题款入画与插图叙事性之降低

明代是文人画发展成熟并产生广泛影响的阶段,这种成熟和影响体现在明代文人画思想体系的健全与系统化,以及对整个社会的价值取向和商业文化的全面渗透。[5]《西厢记》插图对文人画题款形式的借鉴,正是这种渗透的典型案例之一,而这又进一步引发了《西厢记》插图在构图与叙事层面的彻底“革新”。

首先从构图的角度来看,过去的榜题文字虽然位于插图画面之中,但由于被矩形的外框所束缚,榜题实际上是被隔离于绘画空间之外的。这些矩形边框将文字与图画的界限作了明确区分,致使榜题无论被置于何处都不能融入画面,也就被迫保留了文字与图画各自的独立性。但是,当插图中的文字通过借鉴文人画的表达方式进而“入画”时,这种图文之间的独立性反而被“艺术性”地消解了。

众所周知,文人画的题款是以书法的形式直接写于画内,题款的周围不仅没有边框的束缚,题写者还会考虑文字的书体、章法、位置等问题,力求它与画面内容相得益彰。因此,文人画的题款与榜题不同,前者不仅是书法艺术的体现,更是绘画和书法在画面构成中的“艺术性”融合,画中的文字也就可以被视为绘画的一个有机组成部分。进而言之,当《西厢记》插图中文字突破边框的束缚,并以不同的书体、章法、位置“入画”时,图文之间才真正融合在一起,而此时的插图题款自然也可以成为构成画面美感的一部分。

其次在叙事层面,与附有榜题的《西厢记》插图不同,当这些以抒情为主的题款内容与画面内容配合时,图题之间往往能够达到一种情景交融、诗画合璧的观看体验。例如容与堂本第二十图(图13)再现了远处的崇山峻岭以及波涛汹涌的江岸景色,配合以“听江声浩荡,看山色参差”题款,让该图更像一幅带有抒情意味的山水小品画。前文也曾提到,容与堂本的插图题款以写景为主,意在抒情,再加上书中的插图热衷于以远景式的构图表现“山水园林”式的版画风格,这在配合题款描绘景物的同时,也使画中的人物成为了点景的道具。

图13 容与堂本《李卓吾先生批评北西厢记》第二十图

师俭堂本的插图同样以景为主,人物为辅。如第九图(图14)的远景描绘了云气缭绕于山间,近景的树石、凉亭分置于画面两侧,画中的崔莺莺倚栏远望,配之以“栏杆倚遍盼才郎”的题款,使整幅画面透露着相思别离的格调。这种格调在刊于崇祯十三年(1640)的《李卓吾先生批点西厢记真本》中得到了更加细腻的呈现,书中的人物插图只画崔莺莺一人,或倚栏远望或睹物思人。图内的题款虽引自原文,如“闷把西楼倚,见了些夕阳古道,衰柳长堤”“杏脸桃腮,乘着月色,娇滴滴越显红白”等,但插图重点已非叙事,而是以一种诗画结合的方式,将画中的崔莺莺塑造成相思寂寞的美人形象。

图14 师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》第九图

可以看到,当插图中的文字通过借鉴文人画的表达方式进而“入画”时,题款的内容已不再着重强调人物身份和故事情节,转而以抒情的曲文为主。此时就插图叙事而言,题款看似“在场”实则“缺席”,它只能以书法的形式和抒情的内容漂浮于故事情节之上,成为构成画面形式美感的一部分,再加上画师对景物的着重描绘,插图的叙事功能已然被有意淡化。

(三)插图的观看与“雅赏”体验之营造

在中国古代的绘画美学中,文人画通常与高雅的趣味相关联。尽管这种趣味的根源在于文人的人品和修养,但这并不妨碍画师通过模仿文人画的表达形式赋予插图“雅”的因素,并使其逐渐具备赏玩的价值。以容与堂本为代表的插图足以表明,当插图与题款之间的关系变得“诗情画意”时,让读者通过插图中的文字(榜题),洞悉画面内容和故事内容的前因后果已非画师的初衷,此时的画师更倾向于通过画中的文字(题款),为读者营造一种能“供博雅之助”的“雅赏”体验。

当我们注意到这一转向时,也就会理解一些《西厢记》的插图题款,其内容为何会出现脱离《西厢记》文本的情况。例如师俭堂本的第七图(图15),图中描绘的是崔莺莺和张生相拥于太湖石下,题款“转过芍药栏前,紧敲约胡山石边”出自《牡丹亭》;天启年间,《硃订西厢记》的第三图(图16),图中的张生骑马前行,转头望向远方楼宇,题款“金勒马嘶芳草地,玉楼人醉杏花无”也引自他文;《西厢记定本》的第十图(图17)亦是如此,题款“萋萋芳草忆王孙”出自宋人李重元的《忆王孙·春词》,图中远山近水景色优美,一人肩挑行李,另有一人手指远方似在与身旁好友交流。这些脱离《西厢记》文本的题款内容,有的与插图中的景物仍有联系,有的则与插图内容毫无关联。从叙事层面讲,当这种题款内容进入插图画面时,读者已无法通过它去联系插图背后的故事情节。但是从构图层面讲,这些与《西厢记》无关的题款在以书法的形式“补画之空处”的同时,又通过诗画结合的形式营造了视觉的丰富性,展现了插图画面的诗意情趣。

图15 师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》第七图

图16 《硃订西厢记》第三图

图17 《西厢记定本》第十图

关于这种“雅赏”体验的营造,我们也可以从明末刊行的《西厢记》插图刻本的书名中窥得一二。像前文提到写有榜题的插图刻本,其书名分别冠之以“校正”“注释”“释义”“题评音释”“评释”的字样,但在写有题款的插图刻本中,书名中出现最多的是带有品鉴色彩的“批评”和“批点”,具有解释、说明意味的“释”字反而消失了。其次,这种“雅赏”体验还体现在明末的文人群体对《西厢记》曲文之美的推崇。如王骥德认为:“实甫斟酌才情,缘饰藻艳,极其于深浅浓淡之间,令前无作者,后掩来哲,遂擅千古绝调。”[6]180又如徐复祚在论及《西厢记》时指出:“语其神,则字字当行,言言本色,可谓南北之冠。”[7]从这个角度看,明末的《西厢记》插图热衷于以剧中的抒情曲文为题款,文人曲论家应当是起到了推波助澜的作用,而这也进一步促使《西厢记》的插图观看由“助读”叙事向“雅赏”体验转向。

四、作为商品的书籍插图与读者群体

从“助读”到“雅赏”,观看方式的变化也是《西厢记》插图的预设读者和营销策略发生变化的表征。对明代的书坊主而言,刊印书籍毕竟是一种谋求经济利益的商业行为。如果想要通过这种方式赚取利润,那么一本书籍在面世之前,书坊主至少需要考察市场需求,预设它的读者群体,并制定与之相适应的营销策略。

(一)“助读”功能与预设读者

在预设读者这方面,建阳地区的书坊主就有着明晰的考虑。例如嘉靖三十一年(1552),建阳忠正堂的创始人熊大木在《大宋中兴通俗演义》中就预判了自家书籍的读者群体,该书序言指出“士大夫以下,遽尔未明乎理者或有之矣”,而熊氏刊印此书的原因,就是想让那些文化程度较低的“愚夫愚妇,亦识其意思之一二”。[8]值得一提的是,熊大木与刊印《西厢记》插图的熊龙峰同属忠正堂。据学者推测,熊大木和熊龙峰可能是同一人,亦有可能是兄弟辈或子侄辈。(8)黄冬柏认为“熊大木和熊龙峰为同一人物”。参见黄冬柏:《东瀛论西厢——〈西厢记〉流变丛考》,北京:商务印书馆,2018年,第241页;胡士莹认为,熊大木“似与龙峰为兄弟辈”。参见胡士莹:《话本小说概论》,北京:中华书局,1980年,第496页;方彦寿认为,熊龙峰“当为熊大木的子侄辈”。参见方彦寿:《建阳刻书史》,北京:中国社会出版社,2003年,第301页。

熊大木将预设读者限定为“士大夫以下”的“愚夫愚妇”并非抱怨,反而体现出了他对当时的市场需求有着敏锐的把握。因为自明中叶以后,受商品经济的发展、城市的繁荣、识字人口的增加等因素的影响,戏曲、小说等通俗读物已被日益壮大的市民阶层接受并喜闻乐见。这些读者的身份可能是商人、手工业者、军汉以及其他市井居民。他们有的具备一定的文化修养,有的则文化水平较低但懂得一些浅显文字,手中若有闲钱,也乐于成为通俗读物的消费者。《大宋中兴通俗演义》诞生的原因,就包括市民阶层对通俗读物的喜爱。当然,选择刊刻读者感兴趣的读物只是完成了书籍畅销的第一步,最关键的一步还在于让读者能“识其意思之一二”。熊大木以评点形式刊印小说,正是考虑到预设读者的文化水平有限。因而作品中的评点包括地名、人名、历史典故等,甚至一些几近常识的内容也要加以注解,其初衷正是为了让这些“愚夫愚妇”能够看懂,而这也为该书后来的畅销埋下了伏笔。

熊大木对读者群体的定位和采取的营销策略,在商业领域颇具典型意义。这也可以帮助我们解读《西厢记》插图中的榜题何以存在的原因,进而对插图榜题的受众有一个大体的把握。应该说,熊氏在书中增加详细的评点与榜题内容从“竖列式”转变为“楹联式”,以及榜题在叙事层面提供的视觉指导一样,它们都是在强调“助读”功能。这种功能对具备较高文化素养的文人士子而言无疑是画蛇添足的,但对于普通市民而言,这不仅满足了他们的阅读欲望,又最大限度地降低了因文化程度较低而产生的理解障碍。尤其是“楹联式”榜题,其内容对偶工整,语言使用浅白俚俗,对文化水平有限的“愚夫愚妇”而言正是投其所好。而且,这种“楹联式”榜题的形式“宛如古代社会民居大门或厅堂之横批与联语,也许这是在古代小城市或村镇民间喜见乐闻的”[9],故而带有浓厚的生活气息,也易于被普通市民所接受。

(二)“雅赏”体验与预设读者

万历后期至明末,向文人绘画借鉴学习,进而营造“雅赏”体验的插图之所以盛行,刻工技巧和画师绘稿能力的提高固然关键,但是,越来越多的文人参与到戏曲、小说的阅读、刊刻领域应是其主因。首先从当时的《西厢记》评论来看,文人雅士既是它的品读者又是它的传播者。其中既有徐渭、李贽从“本色”“化工”的理论层面对《西厢记》的肯定,也有王骥德直言其价值在于“供骚人侠客赏心快目,抵掌娱耳之资”[6]195,亦有毛以遂借“文人墨士,匪渐眯目,辄操偏心,概津津称艳弗置,不问鲁鼎之多赝也”[10]感叹当时的文人所读《西厢记》并非“古本”,等等。这些评论所反映的,正是《西厢记》的读者面要远远大于社会底层阶级,具备较高文化素养的文人亦是其中之一。

其次,从现有的文献资料看,明末商品经济的繁荣使文人与商人之间的关系日渐密切,一些颇有名气的文人不仅从事戏曲、小说的创作、校注、评点工作,也兼营刻书业。作为书坊主,这些文人既是策划者,又是组织者。他们一方面集选稿、编辑、发行于一身,通过直面市场思考如何实现“以本求利”;另一方面,他们还要根据自身需求,雇请书工、刻字工与印刷工,以及专业的插图画师与刻工。从这个层面讲,文人刻书家与普通的商业书坊主一样,都主导决定了版刻插图的功能与受众。

然而有趣的是,一些文人刻书家对版刻插图的态度相当矛盾。王骥德、李延谟在主持《西厢记》插图的刊刻时都表达过相似的观点,前者认为“绘图似非大雅,旧本手出俗工,益憎面目”[6]188,后者指出“摹绘原非雅相,今更阔图大像,恶山水,丑人物,殊令呕唾”[11]。王、李二人既认为版刻插图不雅,又随书附赠插图,这种矛盾的态度,实际上反映出了明中叶以后雅俗文化交流的一个重要维度,即以文人士绅为代表的“雅”文化,对原本属于“俗”文化的市民文艺进行干预,并使其受到“雅”文化的改造。[3]94

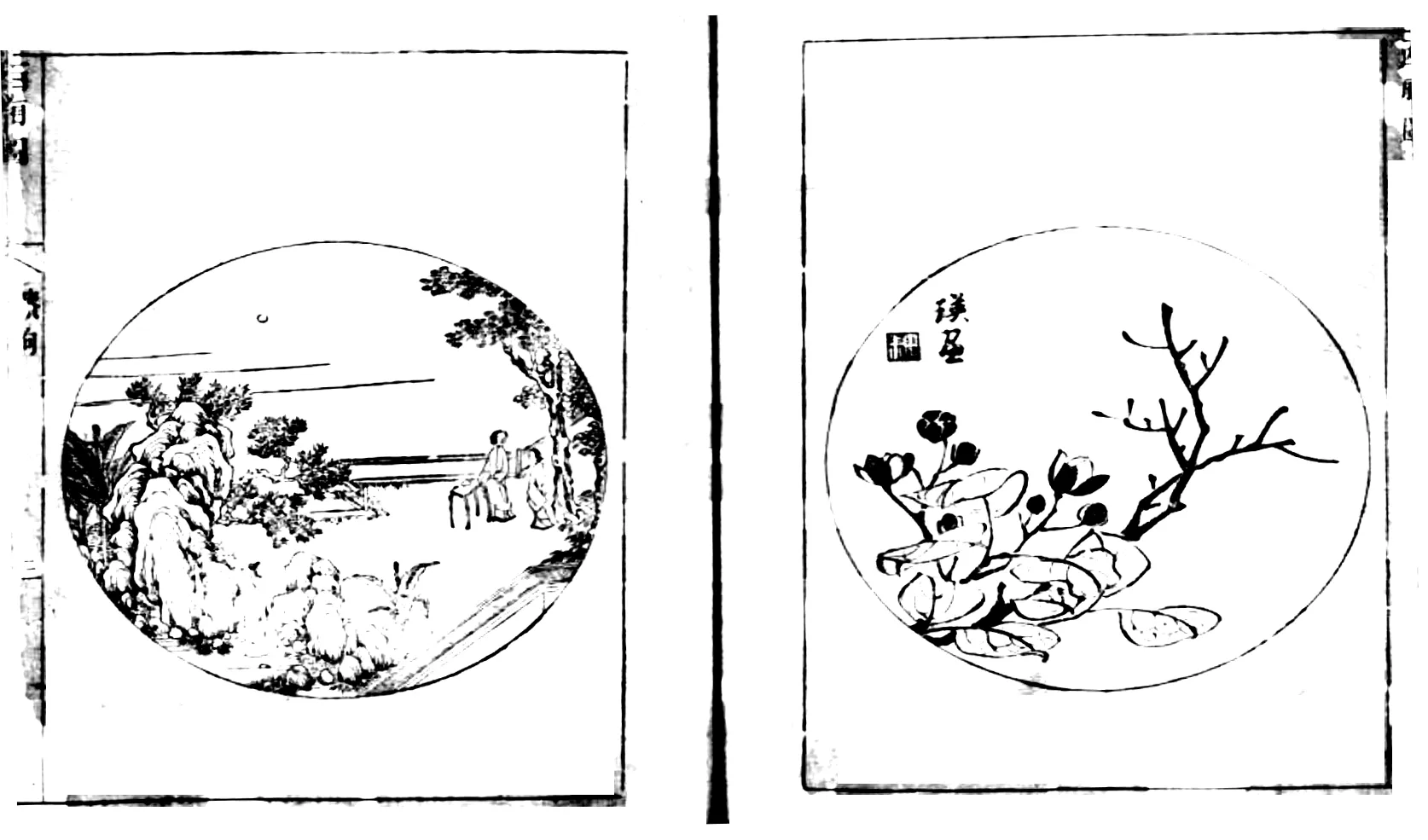

在这种雅化的改造中,王骥德是通过插图署款中的吴派画家钱毂、闺阁画家汝文淑的名号,以及“山水园林”式的诗意画风,将香雪居本的插图(图12)包装成文人雅事的结晶。[3]140而李延谟的《北西厢记》插图(图18)大多翻摹自香雪居本,又采用了一种“月光型”的插图版式予以呈现,进而追求一种江南园林中,化窗外之景为可观之画的视觉雅趣。并且,该刻本在每一折插图之间,都有一幅花鸟走兽的图画,名家款署均题于画中,如陈洪绶、蓝瑛、董其昌等,有的还配有钤印。显而易见,王、李二人提高了插图的受众层次,或者说,读者既要具备一定文化修养和艺术知识了解画家的身份或绘画风格,又要在观看层面具备一定的鉴赏能力,才能理解这种图文关系背后的趣味所在。而在这种改造中,我们也能看到,版刻插图对文人画及其题款形式的借鉴,本身就属于俗文化雅化潮流中的一部分。

图18 李延谟本《北西厢记》第三图

值得一提的是,明末的一些文人刻书家虽然认为绘刻插图不雅,但仍然创造了像闵齐伋彩色套印本《西厢记》(下文简称“闵齐伋本”)这般无论是装帧样式还是版画风格都是为较高层次的受众雅赏清玩而备的高端出版物。首先,闵齐伋本的装帧为“蝴蝶装”,这种装帧样式打开时版心向内,书叶恰似蝴蝶两翼张开,保证了画面内容的完整呈现而不用担心被版框分割,并且它还采用了彩色套印中的“饾版”技法,这些设计理念很容易让我们联想到负有盛名的《十竹斋书画谱》(9)《十竹斋书画谱》,为明天启七年(1627)胡正言十竹斋刊彩色套印本。由胡正言编辑,分“书画谱”“翎毛谱”“竹谱”等8种,每种20幅。由胡正言、吴彬、米万钟、文震亨等名家所绘,除“兰谱”外,画中皆有名人题句。《十竹斋书画谱》采用了饾版、拱花彩色套印法,对后来的木板水印和版画艺术影响巨大。参见华夫总主编:《中华博物通考:雕绘卷》,广州:广东教育出版社,2010年,第139页。。其次,闵齐伋本的版画内容不同于以往的《西厢记》插图,它是利用构图和设计上的创意,营造出了“一种充满隐喻与巧思的图像世界”[12]。如闵齐伋本的第六图(图19),图中的红娘被置于一件器物之内,器物的内壁还题有金文“其眉寿万年,子子孙孙永宝用”。这些信息的存在都颇具迷惑性,若想理解其中的意思所在,观者既要懂得图中的器物是“觯”,它是古人用来饮酒的青铜礼器,又要熟悉《西厢》故事,再通过联想确认它是在表现红娘奉命请张生赴宴之事。如果观者缺少一定的文化知识,理解“觯”器暗合邀宴之意应该颇费工夫。

图19 闵齐伋彩色套印本《西厢记》第六图

(三)雅俗互动与市场需求

明代的雅俗文化之间,既有俗文化的雅化,也有雅文化的俗化。后者具体表现为一些工商市民在明代商品经济的大潮中发家致富,其消费能力自然水涨船高,并且在生活需求和审美趣味方面,对文人特有的高雅化、艺术化的生活情趣产生了仰慕和向往。祝允明在《枝山前闻》“近时人别号”条,就曾不满于一些市民致富后选择以“谓”“号”互称,以此模仿文人的社交礼仪,附庸风雅。[13]亦有郎瑛在《七类修稿》“十八学士卷”条,记述了一名富商千金购藏名人字画,标榜其高雅的生活趣味,以至于被一些文人视作笑柄。[14]文献资料和既有研究都可以表明,明中叶以后,富裕的工商市民越礼逾制,体验文人士大夫阶层的生活情趣的现象已经非常普遍,甚至形成了一种竞奢僭礼的社会风气。[15]

实际上,“社会风气的转变与社会经济的发展是互为因果的,明末商品经济的发展促成社会风气的奢靡,社会风气的奢靡刺激了消费,增加对商品生产的需求”[16]。也就是说,当这种竞奢僭礼的社会风气转变为一种市场需求时,迎合消费者附庸风雅需求的文化商品就应运而生。故而在明朝末年,文人名士的《西厢记》批点本、校注本层出不穷,屠隆、李贽、徐渭、王世贞、陈继儒等都位列其中。这些文士既是招徕读者、扩大销路的噱头,也为仰慕文人情趣的读者提供了一解其中“奥妙”的渠道。

照此推论,《西厢记》插图中的题款出现脱离故事文本的现象,也不能简单地理解为画师与刻工之间的“技术性失误”,其中更需要考虑它是否在迎合这种附庸风雅的市场需求。因为“市民阶层对雅文化的理解和接受方式与士林阶层大不相同,那是带有着对雅文化仰慕之情的‘有限’吸收和继承,而非真正地理解和欣赏”[17]。所以,当书坊主试图通过迎合这种“仰慕之情”并借此谋利时,题款内容是否符合《西厢》故事之文本已无伤大雅,只要它能“殊途同归”般地达到“雅赏”插图的意思即可。

在这一方面,天启年间的《硃订西厢记》就是典型案例之一。据学者考证,《硃订西厢记》的目录、正文抄自容与堂本,眉批大多袭自容与堂本和师俭堂本;插图则是翻刻自凌瀛初、闵振声合作推出的《千秋绝艳图》和凌濛初校刻本《西厢记》,导致插图之间的衔接关系支离破碎,并且图中的题款内容有的源自《西厢记》和《蒲东诗》,有的则与《西厢记》毫无关联。(10)参见陈旭耀:《现存明刊〈西厢记〉综录》,上海:上海古籍出版社,2007年,第239-241页;董捷:《明末湖州版画创作和晚明版画的风格与功能》,《新美术》,2008年第4期,第28页。在这种拼凑行为中,我们也能看到“雅赏”插图背后,亦有书坊主为迎合附庸风雅的市场需求而表现出的急功近利之心态。

在明刊《西厢记》插图刻本中,如果说榜题所强调的“助读”功能,其服务对象主要着眼于文化水平有限的普通市民,那么在明代雅俗文化的交融互动中,用来营造“雅赏”体验的插图题款,其预设读者已发生转向。因为插图题款选择的抒情曲词、名家绘工的署款、富有变化的书体,对文化水平有限、存在文本接受困难,以及更多接触市井生活的普通市民,尤其是底层市民,是遥远、陌生且难以产生叙事层面的指导意义的。换而言之,这种需要结合抒情的题款和写意的画面对故事情节展开联想的版画风格和图题关系,更像是在迎合具备一定的文化修养和经济实力的社会中上层读者的审美需求。

五、结语

明代刊行的《西厢记》插图本,因其版本众多、绘刻技艺精湛,已然在中国古代版画史上占据了重要位置。而在这些插图本中,有的插图是为读者理解故事文本提供便利,有的插图已不再只将其视作介绍故事文本之附庸,而是更多地考虑插图自身的美感和趣味性。前者为榜题的存在提供了条件,后者为题款的盛行创造了前提。榜题和题款虽在图像叙事的层面存在差异,但在功能和受众层面却都透露出各自的文化属性和商品属性。这种差异与共性之间的互动,不仅反映了明代雅俗文化之间的交流互鉴,也是中国传统视觉文化在历史中的一个重要现象。