考虑主播带货努力与影响力的直播电商供应链激励契约研究

张艳芬 徐 琪 孙中苗

(东华大学旭日工商管理学院)

1 研究背景

直播电商是通过直播渠道来达成营销目的的电商形式,是数字化时代背景下直播与电商双向融合的产物。2020年,突如其来的新冠疫情加速了直播电商营销的渗透率,直播带货成为了许多品牌面对疫情冲击、增长业绩的有力渠道。在疫情的影响下,直播电商凭借其独特的优势,市场规模突破万亿。据中国互联网络信息中心(CNNIC)报告,截至2022年6月,电商直播用户规模为4.69亿,较2021年12月增长533万,占网民整体的44.6%(1)资料来源于 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_20105580。。据报道,两大头部主播在2020与2021年“双十一”期间的总直播销售额分别高达91.9亿元、189亿元。由此可见,直播电商对于电商销售贡献度逐年提升,直播电商供应链在电商大促中全面受益。

直播电商供应链是以品牌供应商、主播、平台、消费者为主要参与者的生态闭环(2)资料来源于 https://36kr.com/p/986332005917833。。在直播电商供应链中,上游品牌供应商通过签约主播为其直播带货,以提高销量,消化库存,提升品牌价值。目前,直播电商供应链主要采用销售额分成(cost per sales,CPS)模式。但由于直播电商处于行业新兴期,直播电商供应链在运营管理中存在虚假宣传、以次充好、头部主播漫天要价等问题,这使得平台与主播趁机收取高额直播抽成和坑位费,挤压品牌供应商利润。而高额坑位费并非高销量的保障,这进一步增加了品牌供应商所承担的风险,品牌供应商与主播之间的利益冲突日益凸显。一方面,供应商面临主播偷懒、敷衍的道德风险问题,导致供应商同时损失销售收入和佣金;另一方面,由于直播业态的火爆和准入门槛相对低等因素,直播电商行业市场鱼龙混杂,主播从业素质参差不齐。在品牌供应商与主播签约之前,为了获得高额坑位费、低价的产品等,主播可能冒充头部主播与品牌供应商进行谈判,挤压品牌供应商的利润。而除影响力很大的头部主播外,大部分主播的影响力是主播的私人信息,这使得品牌供应商面临逆向选择问题。在信息不对称下,拥有信息优势的主播可能同时出现道德风险与逆向选择问题,这严重损害了品牌供应商的利益,破坏了直播电商市场的正常秩序。因此,考虑主播带货努力和影响力信息不对称可能带来的道德风险与逆向选择问题,探讨直播电商供应链的收益分配与激励契约设计问题,对直播电商行业的持续健康发展具有重要的现实意义。

近年来,针对信息不对称下的供应链契约设计问题已经引起了学者们广泛的研究兴趣。HOLMSTROM等[1]提出的委托代理模型,为不对称信息下的激励契约和激励机制研究奠定了基础。国内外许多学者在此基础上进行拓展并应用到供应链领域[2~6],其中RUI等[6]考虑供应商存在产品掺假的道德风险问题,提出在产品采购时采用延期付款方案。现实中,交易双方均可能出现道德风险问题。ELITZUR等[7]提出可以缓解双边道德风险的激励契约,其由固定支付、项目成功时的支付和项目失败时的支付3个部分组成。道德风险和逆向选择的共存降低了供应链的效率,程红等[8]从虚拟第三方的角度建立激励机制,解决激励主体缺乏时的双向不对称问题,提高供应链的效率。陈晓红等[9]运用委托代理理论,研究了排污企业将污染治理外包的契约设计问题。类似地,高杰等[10]基于相对绩效激励理论基础,研究了医药营销服务外包的契约设计问题。

关于电商直播供应链方面的研究相对较少。目前涉及直播电商的文献主要包括直播带货对消费者购买意愿与行为的影响[11~13]、直播电商的感知价值与信任机制[14]、主播与用户之间的互动关系[15,16],以及直播供应链的收益分配与定价决策[17~20]。其中,郑森圭等[18]以委托代理模型为基础研究直播平台打赏收入的分成模式。但该研究只考虑了主播带货努力不可契约化的情形,而本研究同时考虑主播的带货努力与影响力。类似地,于天阳等[20]考虑需求受网红直播带货努力的影响,在不同权力结构下研究直播平台、网红团队及电商卖家的最优决策。通过以上文献梳理发现,对直播电商供应链中的信息不对称问题的研究还比较欠缺,尤其是同时存在逆向选择与道德风险的情形。

基于此,本研究探讨品牌供应商与主播之间的委托代理关系,考虑主播的带货努力与影响力,构建信息不对称下的激励契约模型,以甄别主播的真实影响力并激励其提高带货努力,从而解决品牌供应商在电商直播供应链中面临逆向选择和道德风险导致的利益受损、盈利不足问题。本研究的主要学术贡献有:在直播电商供应链的契约设计中,引入主播影响力与带货努力因素,通过建立数学模型,给出品牌供应商面临主播的道德风险和逆向选择时的最优契约;尝试从激励机制的角度解释品牌供应商利润受损的原因,并提出甄别主播真实影响力的策略;在不同的信息结构下,对主播的行为以及品牌供应商的对策进行分析,为直播电商行业提供一定的借鉴与参考。

2 问题描述与假设

考虑由一个品牌供应商和一个主播构成的直播电商供应链,品牌供应商委托主播通过直播平台对产品进行立体化描述与展示,引导消费者购买。因此,品牌供应商为委托人,主播为代理人。

为便于研究,结合我国直播电商行业的现实情境,本研究给出如下基本假设。

(1)主播在产品带货和品牌营销上具有不同的影响力,其影响力主要来源于主播在某一垂直领域的专业素养、带货能力以及粉丝基础等。假设某一垂直领域内主播的影响力为θ∈{θM,θL},其中θM,θL∈(0,1)且θM>θL,θM表示高影响力,θL表示低影响力。

(2)价格是促使消费者在直播带货中进行决策和购买的关键因素,有竞争力的价格是直播带货形成销售力的保障。因此,直播间的品牌价格往往比品牌正价优惠。在签约前,主播凭借其影响力与品牌供应商进行谈判,以获得具有优势的品牌价格。此时,主播有动机通过隐藏或夸大自身影响力来影响直播间的品牌价格。因此,从主播影响力这个层面,假设主播的议价能力与影响力呈线性对应关系,即主播影响力越大,其议价能力越强。为简化模型,本研究用主播影响力θ表示主播的议价能力。假设品牌正价为p,则根据主播的议价能力θ,品牌供应商决定的直播间品牌价格为P(θ)=(1-θ)p,满足∂P(θ)/∂θ<0,即主播议价能力越强,直播间的品牌价格越低。

(3)与传统电商不同,直播电商中消费者的购买决策不仅受价格的影响,还受主播的影响力、主播的带货努力以及市场随机因素的影响。因此,主播通过直播带货的销量为

Q=a-bP(θ)+θNe+ε,

(1)

式中,a>0是市场基本需求量;b>0是消费者对价格的敏感程度;N>0是潜在的市场规模;e>0是主播的带货努力,表示主播为了提高直播带货销量所做的努力,如主播为提升服务态度、业务能力、销售技巧等方面所付出的努力程度,主播对产品或服务质量的把控,直播时与消费者的互动、对消费者的激励等[17];ε是市场不确定程度的外生随机变量,服从正态分布(0,σ2)。

(4)在直播电商供应链中,品牌供应商、主播、直播平台主要以CPS模式进行收益分成。具体而言,品牌供应商委托主播为其直播带货,需要支付主播一定的报酬,该报酬由固定坑位费以及佣金组成。其中,坑位费是指商品在直播间的上架费用,由主播影响力、带货品类、上架时间等要素决定;佣金是指主播按直播带货的总成交额的一定比例分成,相当于销售提成。假设品牌供应商支付给主播的坑位费为α,佣金率为β,支付给直播平台的服务费忽略不计(3)事实上,一般直播平台收取GMV(gross merchandise volume)的5%~10%作为内容场景及技术服务费,但本研究主要探讨品牌供应商与主播之间的委托代理关系,因此,支付给直播平台的费用忽略不计。。

(5)假设品牌供应商的每单位产品固定成本c=0;参考ZHANG等[21]的研究,主播的带货努力成本为C(e)=e2/2,满足C′(e)>0且C″(e)>0,即主播的带货努力成本随主播的带货努力严格递增。

(6)在直播电商供应链中,品牌供应商负责提供产品,不直接接触终端消费者,而主播负责直播销售,需与消费者实时互动并主要承担市场风险。因此,参考郑森圭等[18]的研究,假设品牌供应商风险中性,而主播风险厌恶。不失一般性,假设主播的效用函数采用负指数效用函数u(πA)=-e-ρπA表示,ρ>0为风险厌恶系数,则主播最大化其期望效用Eu(πA)=E[-e-ρπA],相当于最大化其确定性等价收益[22],故有

Y(πA)=πA-ρβ2P(θ)2σ2/2 ,

(2)

式中,πA=E[βP(θ)Q+α-e2/2]为主播的期望利润;ρβ2P(θ)2σ2/2为主播的风险成本。此外,品牌供应商的期望利润为

πP=E[(1-β)P(θ)Q-α] 。

(3)

基于以上描述与假设,品牌供应商与主播属于不同的利益主体,均以最大化期望效用为目标。而主播的带货努力不可契约化,主播的影响力为其私人信息,信息不对称使得品牌供应商与主播之间产生利益冲突,品牌供应商同时面临逆向选择与道德风险问题。为此,品牌供应商需要通过设计菜单式契约来甄别主播的私人信息,并激励其付出更大的带货努力。比如,现实中品牌供应商通过第三方平台(阿里V任务、淘宝联盟等网站)发布任务招募主播进行直播带货,此时品牌供应商需要设计合理的契约(包含坑位费和佣金率)以吸引优质主播。

3 模型建立与求解

3.1 主播带货努力信息不对称下的契约设计

先考虑主播带货努力信息不对称,但主播影响力可知的情形。此时,主播带货努力不可观测,品牌供应商面临主播偷懒或敷衍(4)主播的偷懒或敷衍行为是指主播工作不努力的行为,表示主播未执行由契约导出的最优带货努力(即主播从自身利益出发所选择对供应商最有利的努力程度)。由激励契约导出的最优带货努力满足两个条件:对主播是激励可行的和对供应商最有利。的道德风险问题。在该情形下,本研究主要基于HOLMSTROM等[1]提出的HM委托代理模型,构建线性激励契约模型,以解决对主播的有效激励问题。品牌供应商与主播之间的博弈时序为品牌供应商获知主播的真实影响力后设计契约参数α和β;主播观察到该契约后决定是否接受;若接受,则决策主播的直播带货努力e;否则,博弈结束。

假设主播的保留效用为v,只有品牌供应商支付给主播的报酬大于等于其保留效用时,主播才愿意与品牌供应商签约,即品牌供应商需要保证主播的个人参与约束(IR);此外,为了激励主播努力带货,品牌供应商在设计契约时还需满足激励相容性约束(IC)。在满足以上两个约束下,品牌供应商最大化其期望收益,因此,品牌供应商的优化问题可以描述为

(4)

式中,πA=βP(θ)(a-bP(θ)+θNe)+α-e2/2。

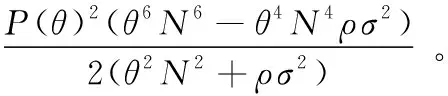

命题1在主播带货努力信息不对称但主播影响力可知的情形下,存在均衡契约(α*,β*)满足如下配置:

(5)

(6)

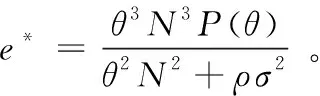

此时主播的最优带货努力为

(7)

证明式(4)中的IC约束对主播带货努力e求一阶导数,并令其等于零,即得:e*=θβNP(θ)。此外,式(4)中的IR约束是紧的,即有α=v+e2/2+ρβ2P(θ)2σ2/2-βP(θ)(a-bP(θ)+θNe)。将其代入式(4)的目标函数,并对β求一阶导数,即得式(5)和式(6);将式(5)和式(6)代入式(4)的IR约束,即得式(7)。

命题1表明,当主播影响力信息已知时,主播的最优带货努力只与激励程度(佣金率)有关,而与坑位费无关。此时主播影响力、带货品类、上架时间等都不影响所带产品的销售,主播只获得带货的佣金收入,而此佣金与直播带货的总成交额相关。该情形有利于品牌供应商,既可将自身的收益与主播的努力关联,又可有效防范主播的漫天要价。但该情形对于邀请部分影响力较大的主播加盟有一定的难度。

推论1给出了主播影响力信息已知的情况下,合作双方执行最优契约时的最优期望效用。可以看到,主播的最优期望效用为其保留效用,即品牌供应商不需要支付主播额外的信息租金。此外,为便于区分,用上标*、**分别表示主播的影响力信息已知和影响力信息不对称时的最优决策。

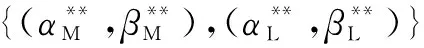

3.2 主播带货努力和影响力信息均不对称时的契约设计

当主播带货努力和影响力信息均不对称时,由于主播影响力难以衡量,品牌供应商对于主播可能伪装成高影响力的情形缺少有效的甄别,主播由此获得高额坑位费,并造成品牌低价等“劣币驱逐良币”的逆向选择问题。例如,一些不太知名的低影响力主播通过粉丝造假来营造直播间购买商品火爆的假象,使得品牌商家贸然与他们合作。此外,直播期间通过刷单再退货等敷衍行为骗取品牌供应商的销售收入等情形也常常出现。此时品牌供应商如果仍然提供主播影响力信息对称时的混同契约(α*,β*),势必造成低影响力主播模仿高影响力主播,其边际带货努力所带来的销量增长大于高影响力主播,所获得的佣金也较高,甚至可以获得比高影响力主播更高的利润。此外,低影响力主播还有动机模仿高影响力主播,以获得较低的直播间品牌价格。同样,为了获取最优的直播间品牌价格,高影响力主播在报告自己影响力时,也可能模仿低影响力主播,因为一味降低直播间品牌价格并不一定是最优的。可见,这样的契约并不能甄别主播真实的影响力信息。在该情形下,品牌供应商可能面临着签约前,主播伪装成其他影响力的主播与品牌供应商谈判的逆向选择问题,而签约后,主播又出现偷懒、刷单再退货等敷衍行为骗取品牌供应商的销售收入的隐藏行为的道德风险问题。基于此,本节设计优化激励契约,以诱导主播报告自身真实的影响力,同时诱导主播提高带货努力以获得更多的收益。

在未知主播真实影响力的情况下,品牌供应商可以通过直播平台披露的信息(如主播影响力排行榜等)、主播的粉丝数量以及从网络渠道获知的其他信息来了解主播的影响力。因此,假设品牌供应商对主播的影响力信息具有一定事前信念(先验概率): 主播是高影响力θM的概率为γ(0≤γ≤1),是低影响力θL的概率为1-γ。根据显示原理[23,24],品牌供应商可以适当地设计一组简单的分离契约,其个数等于主播影响力的类型空间的基数。具体而言,品牌供应商根据主播影响力的类型空间为主播提供一组菜单式契约{(αM,βM),(αL,βL)},其中(αM,βM)和(αL,βL)是分别针对θM、θL影响力主播所设计的契约。若主播报告自己的影响力为θM,则品牌供应商制定直播间的品牌价格PM(θM)=p(1-θM);相反地,若主播报告自己的影响力为θL,则品牌供应商制定直播间的品牌价格PL(θL)=p(1-θL)。此时,品牌供应商的优化问题可以描述为

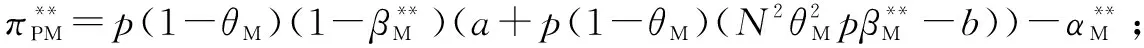

(8)

式中,πPi=(1-βi)Pi(θi)(a-bPi(θi)+θiNei)-αi,i=M,L;eLM表示θL影响力主播模仿θM影响力主播时的带货努力,eML则相反;Y(πALM)表示θL影响力主播模仿θM影响力主播时的期望效用,Y(πAML)则相反;ICM与ICL为主播的激励相容性约束,旨在保证主播报告真实的影响力信息;IRM与IRL为主播的参与约束,旨在保证主播愿意接受契约。此外,主播的期望效用

Y(πAij)=βjPj(θj)(a-bPj(θj)+θiNeij)+αj-

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

4 契约模型分析

上一节分别在主播带货努力信息不对称、主播带货努力和影响力信息均不对称两种情形下,求解得到了均衡契约以及品牌供应商与主播的最优期望效用。基于此,本小节将在不同的信息结构下,对比分析均衡契约中各参数的关系及其特征变化、品牌供应商与主播的利润变化、信息租金的抽取以及契约的有效性等。

命题3表明:当主播影响力信息不对称时,对于高影响力主播,其最优佣金率与主播影响力信息对称时相同,但低影响力主播的佣金率向下扭曲,且只有当市场中高影响力主播占比接近零时,两种信息结构下低影响力主播的佣金率才可能相等。主播影响力信息不对称时高影响力主播的坑位费比主播影响力信息对称时的坑位费要高,只有当市场中的高影响力主播占比接近1时,两种信息结构下的坑位费才相等。这是由于当市场只有一种类型的主播时,逆向选择的情况就不存在,但这往往是理想化的。而对于低影响力主播,坑位费取决于低影响力主播的影响力大小θL,当θL大于等于一定的阈值ρσ2/N2时,低影响力主播的坑位费将比影响力信息已知时更高。这是易于理解的,由于θM>θL,即当市场中两种主播的影响力普遍较高时,品牌供应商是愿意提高坑位费的,因为高影响力能够带来更多销量。相反,当θL小于一定的阈值ρσ2/N2时,表明低影响力主播的影响力值普遍较低。此时,在影响力信息未知下品牌供应商支付主播的坑位费将向下扭曲。这是直观的,品牌供应商不愿与影响力低的主播合作,即使合作也不愿支付太高的坑位费。两种信息结构下高影响力主播的最优带货努力相等,但低影响力主播的佣金率会向下扭曲。这是因为主播的带货努力取决于激励程度(即佣金率),因此主播的最优带货努力与佣金率的变化趋势保持一致。由此可见,主播影响力信息不对称时的均衡契约比主播影响力信息对称时的均衡契约更复杂。

通过对比分析不同信息结构下的契约参数,可以进一步得到品牌供应商与主播在不同信息结构下的期望收益,即推论3。

由推论3可知:品牌供应商在主播影响力信息不对称时的期望收益,要严格小于主播影响力信息对称时的期望收益;高影响力主播在影响力信息未知时能够获得更高的利润,只有当市场中的高影响力主播占比接近1时,两种信息结构下的期望效用才相等;而低影响力主播在两种信息结构下的期望效用相等。

命题5表明,若品牌供应商坚持签约低影响力主播,则品牌供应商必须额外支付高影响力主播一定的信息租金;而这个信息租金的存在,正是由于主播相对于品牌供应商具有信息上的优势。因此,如何使得所设计的契约既是激励可行的,又可以付出尽可能少的信息租金,是品牌供应商所面临的问题。根据命题5,信息租金随着高影响力主播的市场占有率的增加而减小,并且市场占有率越接近于1,信息租金越接近于0。这是因为,当市场中高影响力主播的占有率越大时,主播很难通过自身的信息优势从品牌供应商处获得信息租金。

通过以上的分析发现,品牌供应商对主播影响力的事前信念γ对最优契约的影响非常大,并最终影响到直播电商供应链各成员的收益。因此,品牌供应商与主播签约之前,应尽可能通过一切渠道了解主播的真实影响力,以更准确地判断高影响力主播的市场占有率,进而提供相应的契约菜单。

命题6表明,在主播带货努力和影响力信息均不对称下,均衡分离契约能够满足主播“自我选择”的性质。 一方面,高影响力主播没有必要模仿低影响力主播,因为两者的期望效用相同,因此,高影响力主播没必要多此一举;另一方面,低影响力主播也没有模仿高影响力主播的动机,因为模仿高影响力主播得到的期望效用低于真实报告自己影响力得到的期望效用。这表明,本研究提出的菜单式的分离契约能够达到甄别主播真实影响力的目的。

5 数值算例分析

本节将通过MATLAB软件进行数值研究,更直观地对比分析不同信息结构下,直播电商供应链各成员期望效用以及契约参数的变化,并揭示模型中关键参数对直播电商供应链期望效用的影响。本研究将相关参数设置如下:a=20,b=2,v=100,θM=0.3,θL=0.2,N=30,ρ=3,σ=10,p=10。

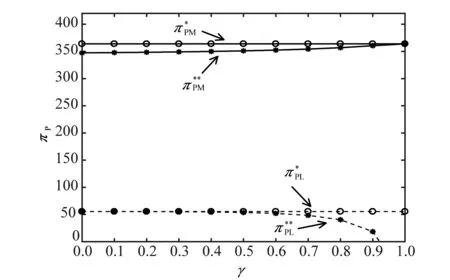

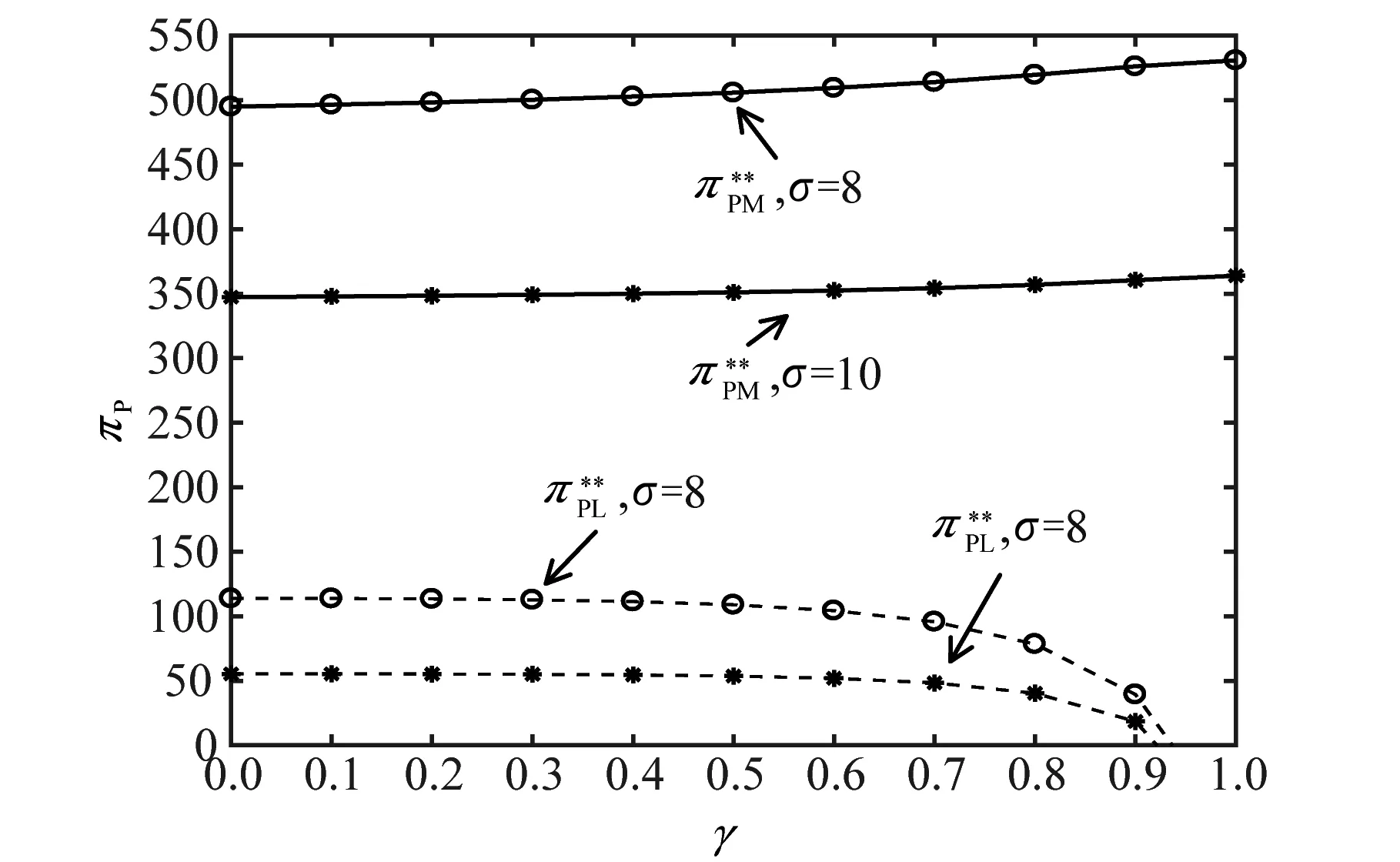

两种不同情形下主播最优期望效用对比结果见图1。由图1可知,由于主播相对于品牌供应商具有信息优势,相比在主播影响力信息不对称下,主播会获得额外的信息租金。这与推论3及命题5的结论是一致的。

图1 两种不同情形下主播最优期望效用对比

两种不同情形下品牌供应最优期望利润对比结果见图2。由图2可知,由于主播影响力信息不对称,无论品牌供应商签约何种影响力的主播,其最优期望利润都比主播影响力信息对称时要低。其背后的原因是,品牌供应商与主播之间存在着信息差距,而正是这种差距影响了最优契约的配置。为了揭示主播的真实影响力,品牌供应商必须给予主播一定的信息租金,但信息租金对于品牌供应商而言是一种成本。品牌供应商既要使得所设计的契约是激励可行的,又要能够甄别主播的影响力,同时尽可能减少信息租金这一成本。这显然是不可同时兼得的,正如LAFFONT等[24]所说,“配置功能与信息作用相互冲突,即为了诱导代理人说真话所必须付出的信息租金与资源配置效率相互冲突”,进而产生一个次优的契约。在该契约下,品牌供应商的最优期望利润也是次优的,即相对主播影响力信息对称时向下扭曲。

图2 两种不同情形下品牌供应最优期望利润对比

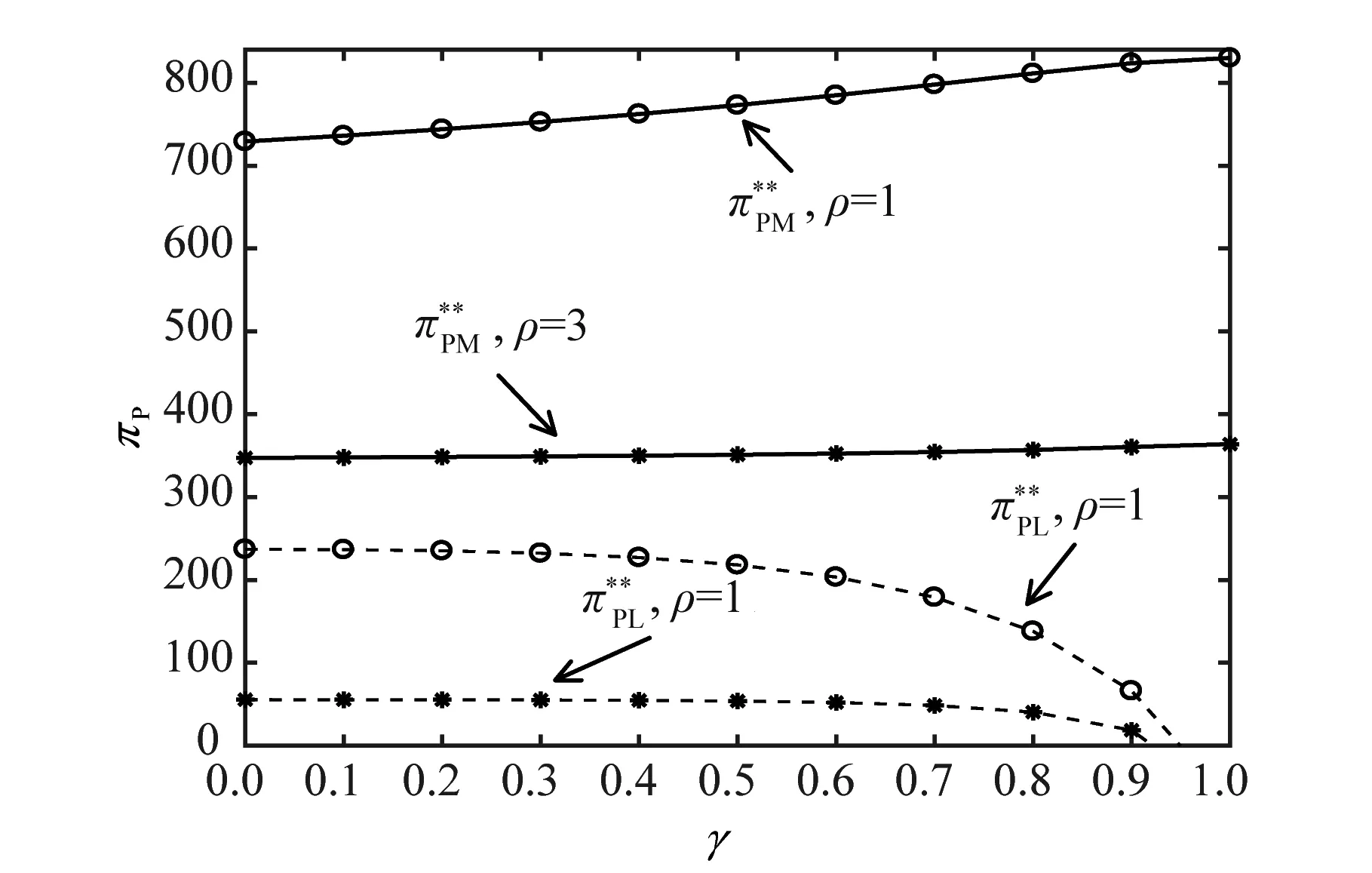

市场不确定程度对品牌供应商最优期望利润的影响见图3。由图3可知,随着市场不确定程度的增大,品牌供应商的最优期望利润随之减小。这是由于当市场不确定程度越大时,主播所承担的风险成本越高,持风险厌恶态度的主播越害怕努力,进而使得品牌供应商最优期望利润减少。

图3 市场不确定程度对品牌供应商最优期望利润的影响

类似地,风险厌恶程度对品牌供应商最优期望利润的影响结果见图4。由图4可知,当主播的风险厌恶程度增加时,品牌供应商的最优期望利润随之减少。结合命题4,在相同的市场不确定性程度下,主播的风险厌恶程度越大,激励系数β相应降低,风险厌恶程度ρ会抵消掉β的激励作用,这使得主播付出努力的动力降低,进而使得品牌供应商最优期望利润减少。该现象事实上是品牌供应商与主播之间的委托代理关系中,风险厌恶与激励程度之间的权衡问题。

图4 风险厌恶程度对品牌供应商最优期望利润的影响

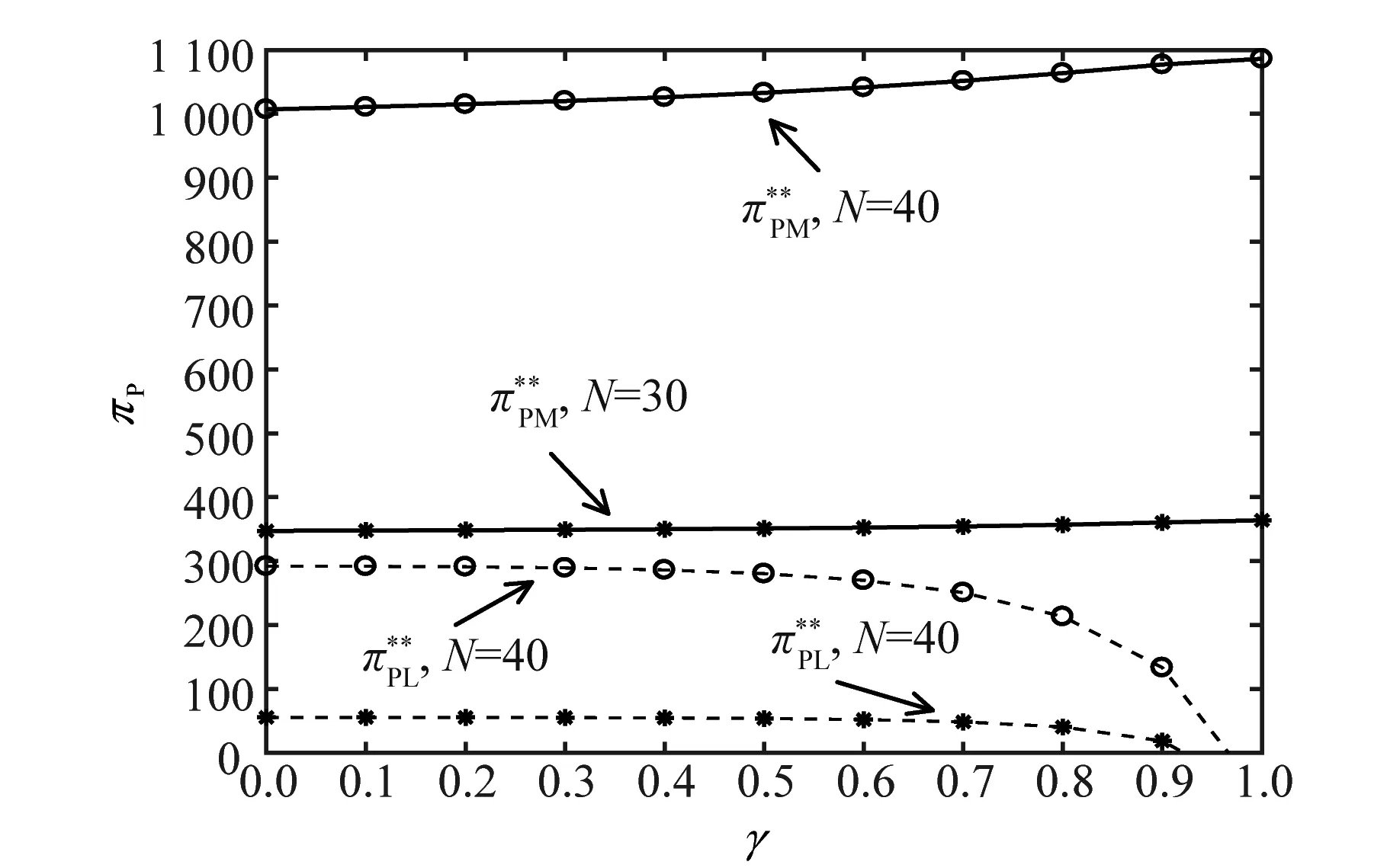

潜在需求规模对品牌供应商最优期望利润的影响见图5。由图5可知,潜在的需求规模越大,签约主播进行直播带货时,品牌供应商可获得更多利润。当签约高影响力主播时,潜在的需求规模对品牌供应商最优期望利润的影响更显著。可见,主播以直播的形式对商品的介绍、360度全方位的展示与描述,以及对消费者问题的实时互动回答,能够充分挖掘消费者的潜在需求,并且主播影响力越大,越能够影响消费者的购买决策,进而提高销售,使得品牌供应商最优期望利润增加。

图5 潜在需求规模对品牌供应商最优期望利润的影响

6 结语

在直播电商供应链中,主播带货努力和影响力信息不对称所带来的道德风险与逆向选择问题,使得品牌供应商利润受损。为此,本研究分别在两种情形下构建了线性激励契约模型:①主播带货努力信息不对称情形;②主播带货努力与影响力信息均不对称情形。并进一步对比分析这两种情形下的激励契约的特征和有效性。研究发现:在主播带货努力与影响力信息均不对称下,存在一组均衡的分离契约,既是激励可行的,同时又能够甄别主播的真实影响力,即该契约使得主播具有“自我选择”的属性;在主播带货努力与影响力信息均不对称下,品牌供应商需要支付高影响力主播额外的信息租金,并且当高影响力主播的市场占有率接近1时,信息租金接近零;品牌供应商对主播影响力信息的事前信念,对直播电商供应链各成员的影响非常大,对市场上各种影响力的主播所占比例的不同信念,将直接导致最优契约的不同配置。

结合目前我国直播电商供应链中品牌供应商所面临的主播偷懒、敷衍、假冒高影响力主播、收取高额坑位费、要求产品最低价等问题,本研究给出如下管理启示:①品牌供应商签约主播前,可以通过直播平台披露的信息(如主播影响力排行榜等)、主播的粉丝数量以及从网络渠道获知的其他信息,以充分了解主播的影响力信息,因为品牌供应商对主播影响力信息的事前信念对期望利润的影响非常大。②对于高影响力主播,不必再提高佣金,但可适当提高坑位费。③对于低影响力主播,佣金可适当降低,当低影响力主播整体的影响力较高时,可适当提高坑位费;而当影响力整体较低时,可以适当减少坑位费,甚至没有坑位费(即现实中的纯佣金模式)。通过适当降低主播的佣金率,可以将一部分影响力较低的主播排除在市场外,进而提高市场的准入门槛,提升主播的整体从业素养,打造绿色的直播电商生态。

本研究探讨的直播电商供应链契约由品牌供应商设计和主导,进一步研究可考虑双方地位相等或者供应链由主播主导时的契约设计问题。此外,本研究仅从主播影响力这一层面考虑主播的议价能力,并将其设置为外生参数,探究主播议价能力对直播间品牌价格的影响;进一步研究可考虑将直播间的折扣程度作为主播的决策变量,分析品牌供应商与主播的博弈关系。