太阳辐射热利用优先的户内空间适配组合模式研究

武玉艳,陈景衡*

0 引言

国内外案例分析数据表明[1-3],建筑使用阶段碳排放占比最大,是建筑生命周期减碳的关键阶段,严寒/寒冷地区降低建筑采暖用能是减碳应对重点[4],利用太阳能替代碳基能源供暖是实现建筑绿色低碳的有效技术途径[5-6]。从建筑节能全链条角度来看,建筑用能由建筑直接利用太阳辐射热减少采暖用能需求向太阳能设备系统高效输配逐级削减。在严寒/寒冷且冬季太阳辐射资源富集条件下,住宅建筑直接利用太阳辐射热可承担70%采暖用能[7]。于建筑师而言,利用建筑空间布局和形态构造转化地域气候资源,提高建筑直接利用太阳辐射改善室内热环境的效能,使建筑不用能或少用能,是建筑师进行绿色低碳建筑创作的切实、可操作路径[8]。

从建筑用能需求与气候资源关联的角度,有学者针对我国太阳能资源富集的典型区域开展了太阳能利用技术先导研究。刘加平院士团队对综合利用太阳能的低能耗建筑节能设计方法展开研究,提出“等热流”热工设计原理和性能指标[9],应用于西藏地区建筑节能设计相关标准和图集[10],在延安、刚察等地完成多项工程实践[11]。戎向阳教授团队经模拟计算发现,在太阳能富集条件下,建筑南向透明围护结构为得热构件,由此提出“等效体形系数”的概念[12],并在若尔盖暖巢项目中综合应用[13]。这些学者团队对被动式太阳能技术、太阳能富集条件下建筑围护结构热过程和室内热环境的研究,建构起建筑直接利用太阳辐射热的基础认知。目前成熟的住宅产品构成了商品化趋势下建筑师、开发商对户型概念的惯性认知,直接套用成熟户型的设计方式,容易在方案上对地域太阳辐射资源利用造成较大的理解偏差、出现设计应对手段上的错位。如何将地域太阳辐射资源转化为空间布局和围护界面形态构造设计条件,是打通建筑师进行强化建筑直接太阳辐射热利用效率的绿色建筑创作路径的关键和难点[14-15]。

拉萨处在我国太阳能资源最丰富地带[16],冬季寒冷漫长,采暖季太阳辐射强度居全国主要城市首位[17],夏季气温舒适,无需空调制冷,这种独特的地域气候条件为当地住宅建筑直接利用太阳辐射降低采暖用能需求的绿色设计技术路线提供了基础。根据课题组对拉萨近5年新建城镇住宅的调查统计[8],7~11层集合住宅年建设量占住宅年总实施量的比例保持在60%左右,户型空间布局基本沿袭了内地的发展模式,以三室户为主。为增加室内太阳辐射得热,住宅南向窗墙面积比通常比国标中寒冷地区住宅南向窗墙面积比约束值大;围护结构保温性能较差,这是由于拉萨于2004年被确定为采暖地区,此前围护结构不做保温设计要求[10]。另外,受地理条件、产业发展的限制和气候环境与内地差异大的影响,建筑节能设计工作起步较晚、发展缓慢。住宅户型受居住需求、造价等经济性影响因素约束较强,功能空间及组合方式变化相对较少[18]。因此,本文以拉萨目前常见集合住宅为代表,对其采暖季太阳辐射热作用下的室内温度分布情况进行测试,分析户内太阳辐射热空间分布规律,将其与设计要素整合,量化户内太阳辐射热利用空间分区,基于各分区的空间热特性分析其设计应对要点,进而提出户内空间分类适配组合模式,以在空间布局上实现更直接高效地利用地域太阳辐射资源。

1 拉萨住宅户内太阳辐射热空间分布规律

1.1 测试对象

测试建筑位于拉萨柳梧新区,于2018年建设完工,是独栋板式集合住宅,共计10层,建筑坐北朝南、南向无遮挡。测试对象是7层西户,户型平面及围护结构构造信息见表1。

1.2 测试方案

测试时段处于拉萨市法定供暖期内,截选北京时间1月30日9:00—2月1日0:00测试数据进行分析。除1月31日午间偶尔多云外,其余时段均为晴天。测试期间整栋建筑无供暖设备开启,测试对象室内无设备运行、无人员活动干扰、各房间门窗紧闭。测试内容包括太阳总辐射照度、室外空气温度、室内空气温度(测点位置见表1)。

表1 拉萨住宅测试对象户型平面图与围护结构构造信息,根据拉萨市设计院提供的施工图填写

1.3 测试结果分析

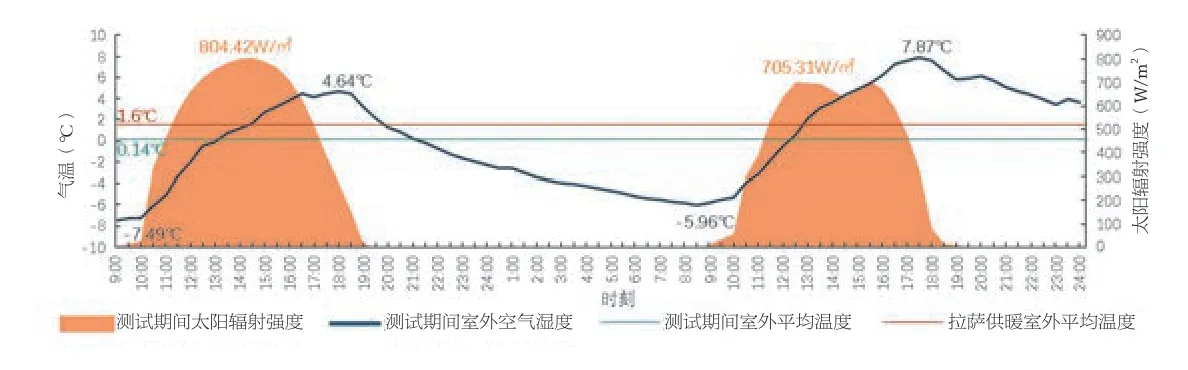

图1为测试期间太阳辐射与室外气温测试结果,日照时间长达10h,10:00后太阳辐射强度迅速增大,14:30达到峰值 804.42W/m2,日照时段内太阳总辐射平均照度480 W/m2左右。室外温度最低值出现在9:00左右,分别为-7.49℃、-5.96℃;峰值出现在17:30左右,分别为4.64℃、7.87℃,平均温度为0.14℃,低于当地供暖期室外平均温度1.6℃[19]。可见,测试期间拉萨室外气温条件相对于当地典型气象条件有一定余量,测试结果的分析相对于当地典型气象条件更为可靠。

图1 测试期间拉萨太阳辐射强度及室外气温测试结果

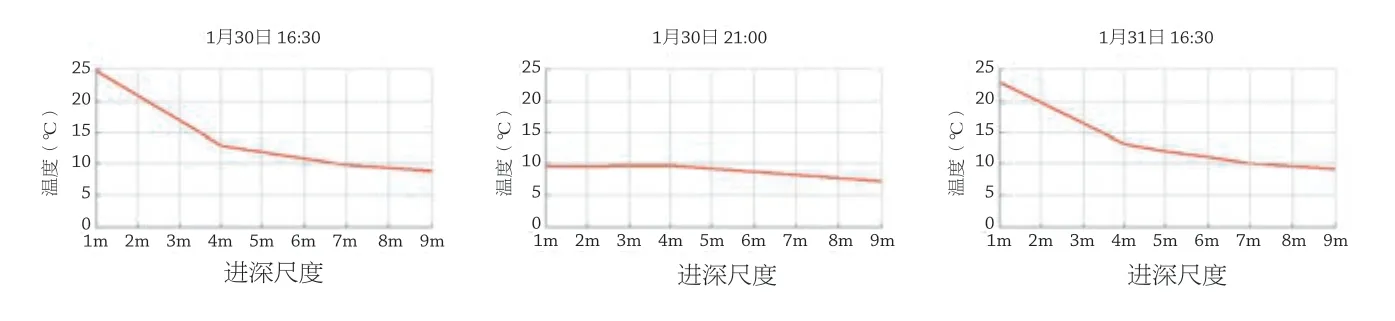

图2为“起居室—厨房”南北贯通空间室内温度场测试结果,南北进深方向温度测点最大差值近16℃,温度随空间进深增大快速衰减,衰减梯度存在明显差异,温度呈“三段式”分布。测点1、2受太阳辐射变化影响最为明显,上午10:00左右,室内温度随太阳辐射强度的增大而迅速、持续升高;16:30时,室内温度达到峰值,后伴随太阳辐射强度的降低而降低,昼夜温差高达20℃。测点3、4、5空气温度相近,昼夜变化基本保持一致且波动较小,但温度低于测点1、2。测点6的全天温度最低,且较其他测点间温度衰减梯度而言,测点5、6间的温度衰减梯度最小,这是由于这两个测点所在进深位置受太阳辐射热效应影响微弱所致。可见,在进深方向不同位置上的空气温度受太阳辐射得热影响程度不同,空间进深与太阳辐射热效应关联敏感。对应“三段式”温度场的进深尺度分别为0~4m、4~7m和7m以北(图3)。模拟结果显示[20],空间开间尺度变化(3.3~4.8m范围内)对室内温度值有影响,对温度场的“三段式”分布及其对应进深尺度的变化影响甚微。

图2 南北贯通空间室内温度分布情况测试结果

图3 南北贯通空间进深方向温度分布

起居室南向外窗大、日间得热能力强,测点1受太阳辐射热影响最为强烈,空气温度日间超过人体冬季室内基本热舒适温度的时段持续9小时,但因单一大面积外窗形式难以适应当地太阳辐射昼夜差异大的气候特征,使室内的日间大量得热在夜间快速流失,气温骤降。

图4为测试对象卧室A的室内空气温度测试结果,该房间位于南侧、可直接获得太阳辐射,但室内空气温度比“起居室—厨房”南北贯通空间最北侧测点6的温度值持续低1℃左右,比同一进深处测点2的温度值低3℃。分析形成这一现象的主要原因是该房间接触室外环境的表面积大,且未针对以失热为主的北向、西向墙体采取保温性能强化措施,使室内太阳辐射得热严重散失。

图4 南向卧室A室内温度测试结果

2 户内太阳辐射热利用空间分区

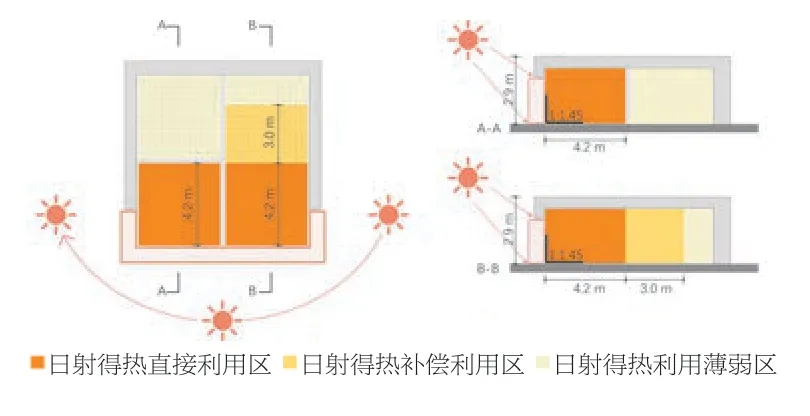

户内功能、空间尺度和空间组合是居住模式、使用需求、建造体系等设计要求的综合集成,其内在规律明确,是户内空间转化利用室内太阳辐射热分布规律的基础。整合卧室、起居室等户内主要功能空间常见进深尺度范围(3~5m)、布局规律与拉萨住宅室内太阳辐射热分布尺度规律,借鉴住宅工业化通用体系中将模数网格划分限定在空间内,以“区”在空间进深方向划分功能空间的思路,针对户内常见的南北贯通、南北分隔两种基本空间组合类型,建立拉萨住宅户内太阳辐射热利用分区,对地域住宅户型方案前期的“冷热区”模糊思维模型进行细化和量化。具体来讲,根据室内太阳辐射得热对空气温度影响的强弱程度,由南向北,将贯通空间依次划分为 “日射得热直接利用区”(0~4.2m)和“日射得热补偿利用区”(4.2~7.2m),进深7.2m北侧的空间定义为“日射得热利用薄弱区”;当南北空间分隔组合时,室内太阳辐射得热的向北扩散受到空间分隔界面的阻碍,辐射得热很难影响到更大区域的室内温度,因此将被分隔在北侧的空间也定义为“日射得热利用薄弱区”(图5)。“日射得热直接利用区”范围与层高、屋面围护结构类型直接相关,增加层高、提高外窗顶高能够扩大直接热利用区范围,可按照与层高比值为1.45进行范围估算;屋顶局部为透明屋面时,可直接将太阳辐射透射于室内,从而扩大“日射得热直接利用区”范围。

图5 拉萨住宅户内太阳辐射热利用分区示意

分析户内3种“日射得热利用区”的空间热特性,总结各分区空间设计要点总结如下:

(1)“日射得热直接利用区”热环境受太阳辐射得热和室外气温影响最大,该区域内日间气温高、昼夜温差大,对其南侧、东西侧外围护结构潜在得热区的气候环境昼夜差异化适应性设计需求强烈。这些潜在得热区应优先考虑采用双层透明围护结构,通过对双层透明围护结构内、外层界面差异化设计及启闭控制,实现日间强得热与夜间强保温的热工性能转换。

(2)“日射得热利用补偿区”属于南北空间贯通组合时特有区域,与“日射得热直接利用区”相比,该区域受太阳辐射热和室外气温影响较小,温度较低、较稳定。该区域的范围、温度与直接利用区空间交界面上的开口大小直接相关,与“日射得热利用薄弱区”或室外环境交界面的保温性能密切相关。一方面应尽量扩大该区域与得热直接利用区空间交界面的开口尺度;另一方面,针对该区域与薄弱区或室外环境的交界面,可采用空间化设计手段形成“双壁系统”或延用增加保温层厚度提高围护结构保温性能的常规设计方法,削弱室外气候环境与该区域热环境的交互效应。南北空间贯通组合类型(如南北转折贯通、南窄北宽或南宽北窄的贯通组合空间等)对该区域范围和温度也会造成影响,从设计操作动作和空间组合对太阳辐射热利用效率影响的角度来讲,空间贯通组合优先于贯通组合类型,热利用分区范围供各类南北贯通空间参考使用。

(3)“日射得热利用薄弱区”受太阳辐射得热影响最小、对室外低温影响最敏感,该区域温度低且昼夜波动较大,对其北侧外围护界面保温性能的提升需求最为强烈,可采用双层墙体、双层窗户等空间化“双壁系统”或采用高性能保温材料、增加保温层厚度等常规设计手段提高外围护界面整体保温性能。

模拟数据和文献测试案例数据显示,拉萨建筑东、西向透明围护结构在采暖季能够得热[8],延长太阳辐射热利用时间[20],减少建筑采暖用能需求。紧邻山墙的户内“日射得热利用区”,可在山墙无遮挡或遮挡较少区设集热构件,如双层透明围护结构、集热蓄热墙等空间化组件,或设置金属太阳能墙、与送风管道组合,为室内补给热量;对于山墙上遮挡较严重的区域,则以强化外墙保温性能为主。

户型方案是由成熟户型选型或草图开始逐步优化成型,在这个设计过程中,可利用“户内太阳辐射热利用分区”分析户内被太阳辐射直接得热影响区覆盖面积比例,预判户型方案的太阳辐射热利用潜力等级,辅助建筑师决策“选型”和确定空间组合方式、功能空间尺度及相应围护界面形态构造的优化方向。

3 户内空间适配组合模式

3.1 空间热舒适分级分类

空间因功能、使用规律的不同形成空间热舒适需求差异,住宅功能空间按照热舒适需求可分为高、中、普通、低4个等级,分别对应:起居室、卧室;餐厅、活动室、书房;户内楼梯、厨房、卫生间;生活阳台、储藏室和楼梯间等公用空间。住宅空间热舒适需求等级的差异,意味着4类功能空间与户内“日射得热利用区”的差异化匹配,直接影响住宅建筑整体的太阳辐射热利用效率。

3.2 空间分类适配组合模式

功能空间热舒适分级组合适配优先、有效控制空间进深和分类优化空间交界面是户内空间组合适配太阳辐射热利用的基本原则。据此探寻拉萨住宅户内空间适配组合模式。

3.2.1空间热舒适分级分类组合适配户内太阳辐射热利用区

较户内空间南北分隔组合而言,南北贯通组合利于太阳辐射得热向北侧空间传递、扩大太阳辐射直接得热影响区、强化户内太阳辐射热效用,建议尽可能多地采用南北贯通的空间组合方式。对应户内太阳辐射热利用分区及其3种空间热特性,将热舒适需求等级不同的功能空间进行组合,并将进深尺度尽量控制在相应的热利用区范围内(图6)。

图6 功能空间热舒适分级组合适配户内太阳辐射热利用空间分区示意

3.2.2分类优化户内太阳辐射热利用区空间交接界面

对于南北空间贯通组合类型而言,建议尽量扩大日射得热直接利用区与补偿利用区空间交界面的开口尺寸,强化补偿利用区与薄弱区空间交界面的保温性能,如隔墙设内保温、采用双层门、植入设备腔等(图7)。对于南北空间分隔组合类型而言:(1)当日射得热利用薄弱区的空间热舒适需求等级为高或中时,可在热利用分区交界面处植入热补偿腔体,将北侧空间转换为日射得热直接利用区;(2)当日射得热利用薄弱区的空间热舒适需求等级为普通或低时,设置隔墙内保温或植入设备腔体,强化热利用分区交界面的保温性能,削弱低温对日射得热直接利用区空间热环境的影响(图8)。

图7 户内空间南北贯通组合类型的热利用区空间交界面适配措施示意

图8 户内南北空间分隔组合类型的热利用区空间交界面适配措施示意

3.2.3分类提升太阳辐射热利用区外围护界面的热工性能

日射得热直接利用区透明围护结构优先采用功能性阳台、一步式阳台、双层组合窗等双层透明围护结构[22],非透明围护结构推荐采用双层墙体。经实验测试,内、外层窗分别采用断桥铝合金低辐射中空玻璃窗[传热系数K=2.25W/(m2·K)]和断桥铝合金高透光中空玻璃窗[传热系数K=2.7W/(m2·K)]、间距为200mm和1400mm时,全关闭状态下,整窗传热系数分别为1.05W/(m2·K)、1.30W/(m2·K)、太阳能得热系数可按外层高透光窗计算。双层墙体组合的腔间具有高蓄热、高保温的特性,且对强烈太阳辐射形成的温度应力破坏作用适应性强,不仅能够强化围护结构保温系统的热工性能,还能使其与建筑同寿命。

4 结语

面向建筑与气候环境交互作用、以建筑本体“减需”为主导的绿色设计新理念已成为行业共识,如何针对特定地域气候条件落实这一设计理念,是困扰建筑师的重要议题。本文以太阳辐射资源利用优势突出的拉萨地区为例,重点讨论如何在户型空间布局设计环节更直接高效地利用地域太阳辐射资源优势。通过整合当地住宅冬季户内太阳辐射热空间分布规律与户型空间通用设计规律,提出“拉萨住宅户内太阳辐射热利用空间分区”;针对3种“日射得热利用区”的空间热特性,总结设计应对要点,将该地区太阳辐射条件转化为空间设计条件,显化地域太阳辐射对空间布局的适配要求。在此基础上,面向设计应用,提出户内空间组合适配太阳辐射热利用分区的基本原则,基于较稳定的户型空间模式设计特征,建立了两类9种适配太阳辐射热利用分区的空间组合模式。

太阳辐射热利用户内空间适配组合模式是地域的、多样的、可变的,伴随居民生活形态的持续演变和功能空间的需求变化,以及项目开发条件等现实情况差异,在地域太阳辐射热利用空间分区适配组合的基本原则下,可衍生新的组合模式。另外,住宅建筑户内空间均属于小空间,上述辐射热利用空间适配组合模式还可供与住宅相似的密集型小空间建筑设计参考,如宿舍、公寓、酒店居住部分、办公建筑等。

后续将针对住宅建筑具体应用情景类型,一方面拓展户内空间适配组合模式,另一方面开展建筑间日照遮挡情况下的围护界面形态构造分区、建筑分段组合模式研究,形成一系列模式图解,为建筑师针对性开展强化建筑直接太阳辐射热利用效率的绿色建筑设计应用提供参考。□