空间正义视角下的老旧社区公共空间绩效评价与设计应对——以广州老城区为例

朱颖,周璠,潘泽强*

社区公共空间是提供社区级公共服务的重要载体。近年来,特大城市在空间规划层面明确社区公共空间面积和可达性的量化指标要求,以引导社区生活圈中公共空间布局和提升。如广州市国土空间规划(2018-2035年)以口袋公园作为社区级公共空间,要求“每300m服务半径布局一处口袋公园”。上海市城市总体规划(2017-2035年)提出公共开放空间(400m2以上的公园和广场)的5分钟步行可达覆盖率达到90%等。但现状量化指标体系在实践中仍存在问题。如在城市宏观层面,社区生活圈关注的是社区服务的广义公平性,社区人群被视为无差别的抽象个体,未对服务人群需求特征进行精准分析。在社区更新实践中缺乏整体评估和统筹规划,常以社区居民诉求为主选取现状空间进行提升,导致空间分布碎片化,改造要素与服务对象关联度不高,弱势群体的服务效能低,影响公共空间服务的整体包容性和公平性。

空间正义是社会正义理念在空间维度上的体现,是探索在重构空间的配置中实现平等和公正的途径,以财政投入为主的社区更新应体现正义和效率的均衡。以费赞·贝勒·埃尔基普(Feyzan Beler Erkip)为代表的学者提出空间公平应从设施和使用者特征两个角度出发[1],分配决策应该灵活反映不同公民群体特征,即公共服务的公平问题应考虑使用者的特征。艾米丽·塔伦(Emily Talen)综合大量学者观点[2],总结得出公共服务设施的公平应基于公众不同需求考虑设施布局的合理性程度,其根本在于减小因阶层分异所导致的设施供给的不平等程度,使公共设施供给最大限度地考虑低收入和弱势人群的需要,让不同阶层的居民能平等地享受各种服务。空间配置效率层面,帕累托最优理论提出以有限的公共空间资源服务最多的人数,即以“单位用地面积的潜在服务人数最多”为优原则。国内城市规划学科对空间正义的研究主要集中在微观尺度案例定性分析,如街区保护中更新范式的创新[3],内城街道更新的多元主体协同策略[4],旧城开发中社会空间中权力的不正义参与[5]等, 利用量化手段进行空间正义视角的研究较少。

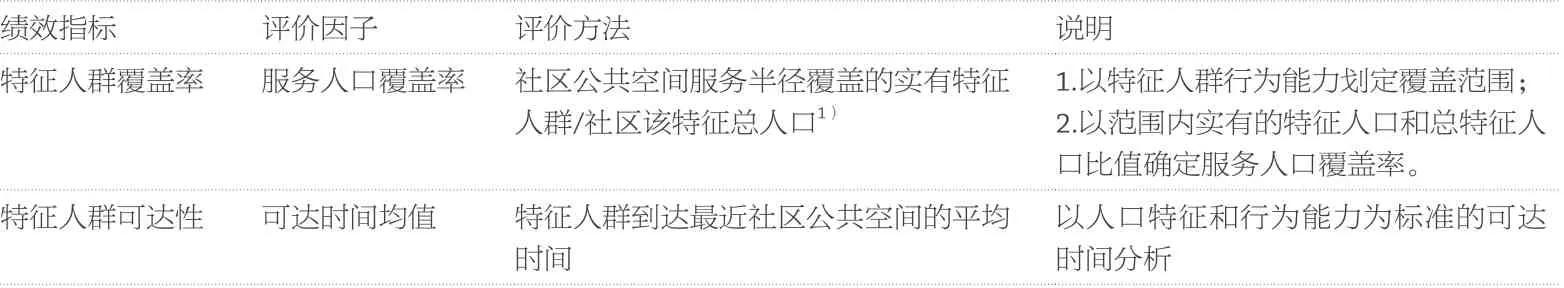

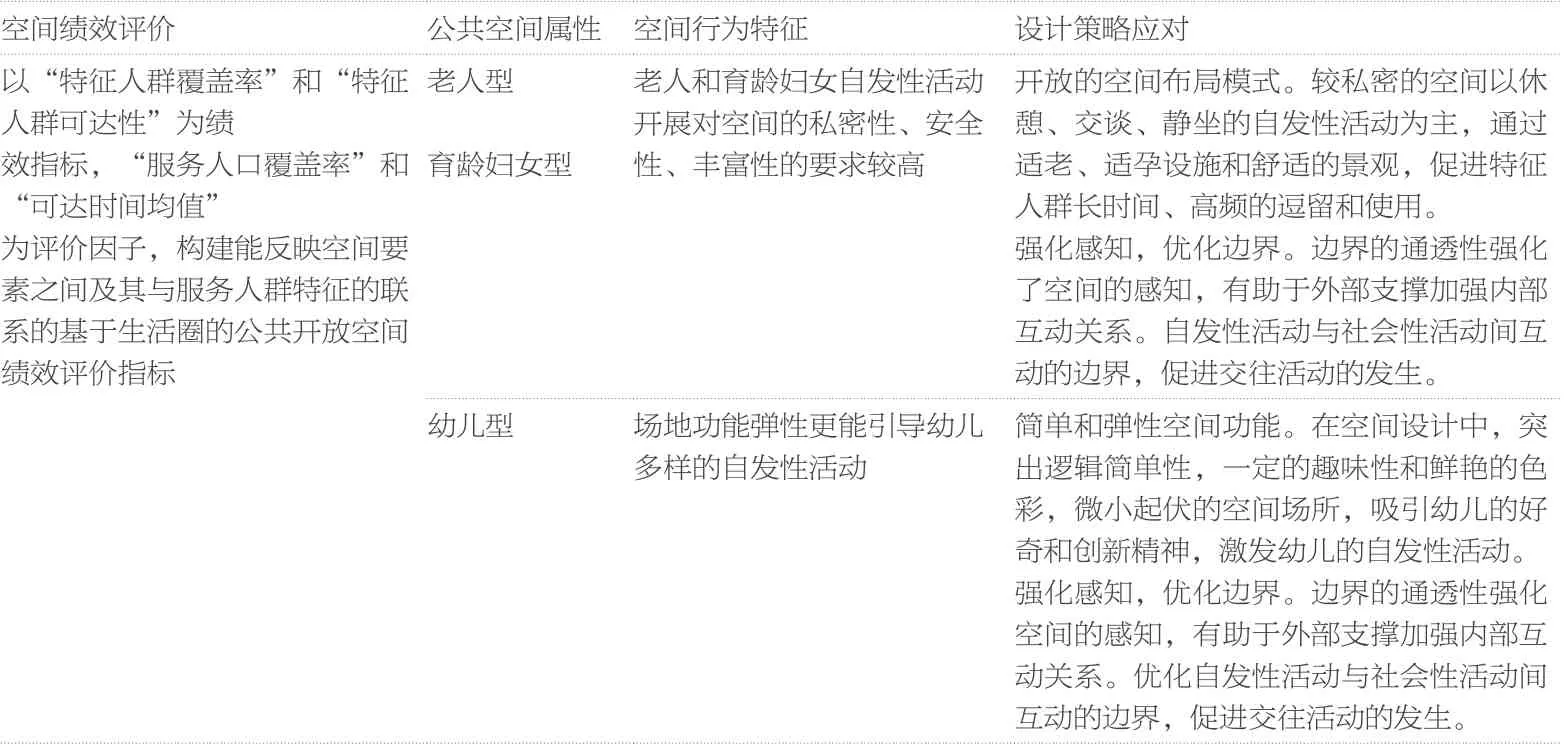

公共空间的绩效评价指通过绩效指标对空间的量化及结构合理性的评价。袁铭等人认为功能、交通、空间和使用者是影响公共空间使用绩效的主要因素[6]。吕斌等人从“设施建设情况”“空间使用与城市交通的关系” “城市活力的营造”和“后期运营”4个方面对城市的公共文化空间进行的绩效分析[7]。杜伊等人以地域公平、服务人口最大化为基础,以“服务人口覆盖率” “邻近距离均值与空间可达效率”方法对上海中心区的社区公共空间进行了评价[8]。本文案例中广州老城区老人、育龄妇女、幼儿三类人群占总人口的40.3% ,他们既有高度自由支配特性成为空间使用主体,同时因其活动能力的有限性成为空间分配的弱势,是空间公平使用的关键性短板。因此,本文认为绩效评价指标的构建需聚焦群体间差异化的活动特征和空间需求,以群体差异为基础的精细化评价是公共空间实效的关键支撑,在空间布局和使用导向上提出差异的设计应对,以保障社区个体平等共享公共空间。基于以上研究与研究案例的情况,本研究以广州老城区实有人口空间数据库和调研数据为基础,研究公共空间的特定适应性及其作用机制,构建基于老人、育龄妇女、幼儿三类公共空间使用主体的空间绩效评价和关联体系,以“特征人群覆盖率”和“特征人群可达性”为绩效指标,“服务人口覆盖率”和“可达时间均值”为评价因子,构建能反映空间要素之间及其与服务人群特征的联系的基于生活圈的公共开放空间绩效评价指标(表1),推进社区更新中公共空间公平、理性建设。

表1 基于生活圈的公共开放空间绩效评价指标,朱颖绘制

1 广州老城区老旧社区现状公共空间绩效评价

1.1 公共空间总体测度

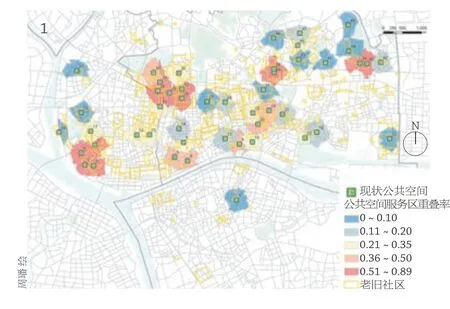

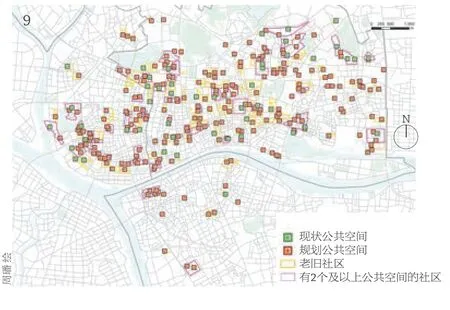

广州老城区约51km2,包含越秀、海珠和荔湾3个行政区,人口密度达到53,440人/km2,为市域人口密度的25倍,其中老旧社区212个,现状有高品质公共空间的社区48个,5分钟步行路径400m的覆盖率为88.5%(图1),与90%的空间规划覆盖要求接近,其重复覆盖率32.2% ,重复率低的社区主要分布在老城的中部及东部,老城区西部的重复率较高,未能完全发挥空间价值。

图1 现状48个社区公共空间覆盖率及重复率评测

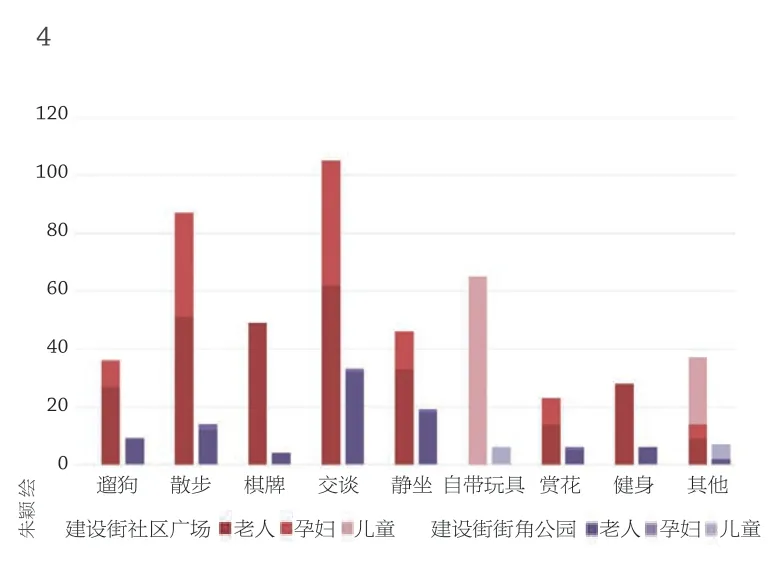

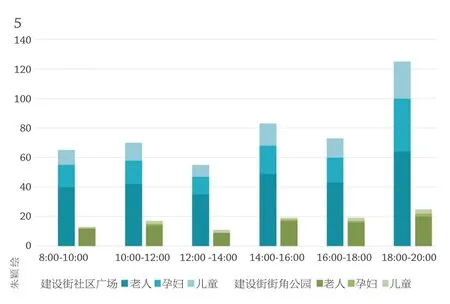

选取建设街道2个覆盖率高、重复率高、功能趋同的公共空间进行18小时记录实测(图2–5),两处场所活动人数分布不均匀。建设街社区广场的人数集聚性较强,活动类型丰富,活动人群年龄段跨度大,活动时间长、频次更高。建设四马路街角公园活动人数较少,以老人为主,没有出现活动峰值,活动类型以静坐交谈为主,且幼儿、育龄妇女使用人群偏低。因此,在可达性趋同的情况下,部分公共资源的使用效率较低,可以优化空间布局,构建以用户需求为导向的设计,激发消极空间的活力,提供更加精细化的公共服务。

图2 建设街社区广场

图3 建设四马路街角公园

图4 分时段活动人数统计

图5 活动类型及逗留时长统计

注:公共空间覆盖各人群占社区人口比例,比例≥23.9%的公共空间为老人型、≥6.1%为幼儿型,≥10.2%为育龄妇女型,两个以上指标超过的为综合型

1.2 精细化空间绩效评价与布局优化

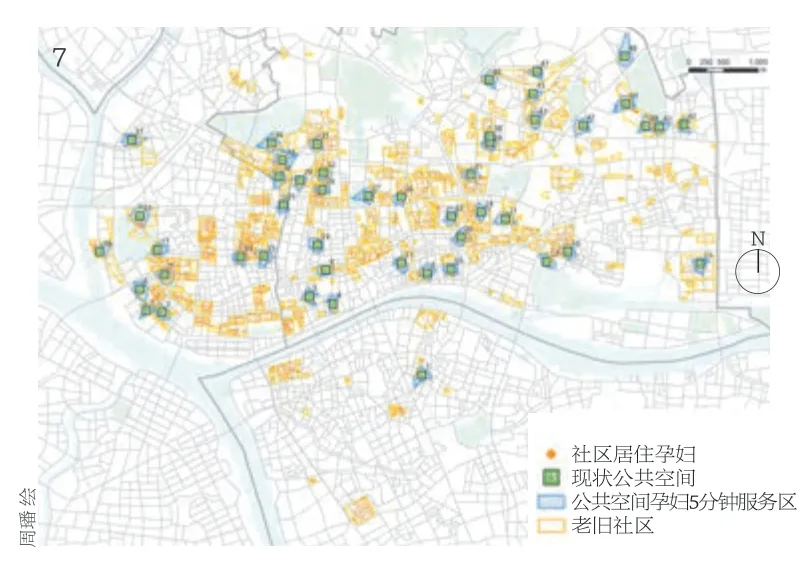

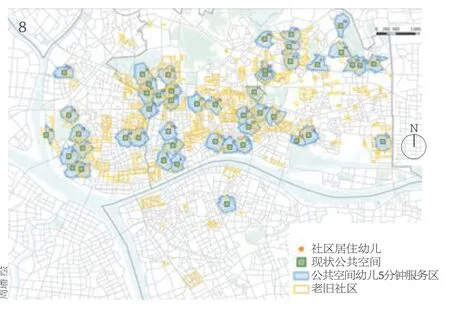

以三类人群5分钟空间覆盖率进行测度,老人为21%,育龄妇女为12%,幼儿为30%(图6–8),相较于整体88.5%的测度值差距较大,并且空间分布不均衡。从密度集聚度分析,可减少中部公共空间密度,增加历史城区东、西侧区域的空间供给。

图6 老人5分钟覆盖分布(0.8m/s,240m)

图7 育龄妇女5分钟覆盖分布(0.5m/s,150m)

图8 幼儿5分钟覆盖分布(1m/s,300m)

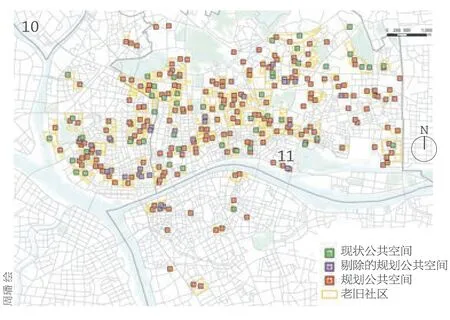

通过对广州老城梳理,以256个(含现状48个)可改造的空间进行测度,老人、幼儿、育龄妇女三类人群的覆盖率都在90%以上的有54个,其中重叠率在90%以上的有31个,对31个空间进行剔除―优化―复核往复计算,实现公共空间对老旧街区弱势人群服务比例达到90%(老人93%,育龄妇女75%,幼儿97%),剔除18个低效空间,剔除率达7%(图9、10)。

图9 重复公共空间分布

图10 公共空间优化布局图

1.3 面向特征人群的公共空间分类

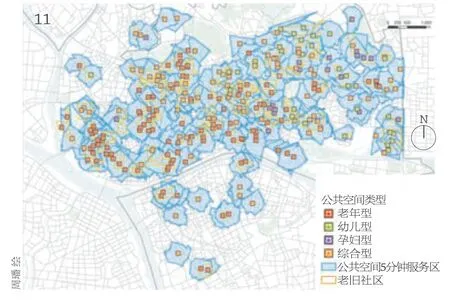

广州老城区中老人占23.9%,育龄妇女占比10.29%,幼儿占比6.1% ,对公共空间服务人群特征进行量化分析,以三类人群测度值是否超出均值定性为公共空间,分别为适老型、适孕型、适幼型或综合型。优化后的公共空间共有238个(现状48个、规划190个)对覆盖基础性人群关联,其中综合型84个,老人型100个,育龄妇女型20,幼儿型34个(图11)。

图11 公共空间分类

2 空间属性与需求匹配分析

2.1 空间需求样本分析

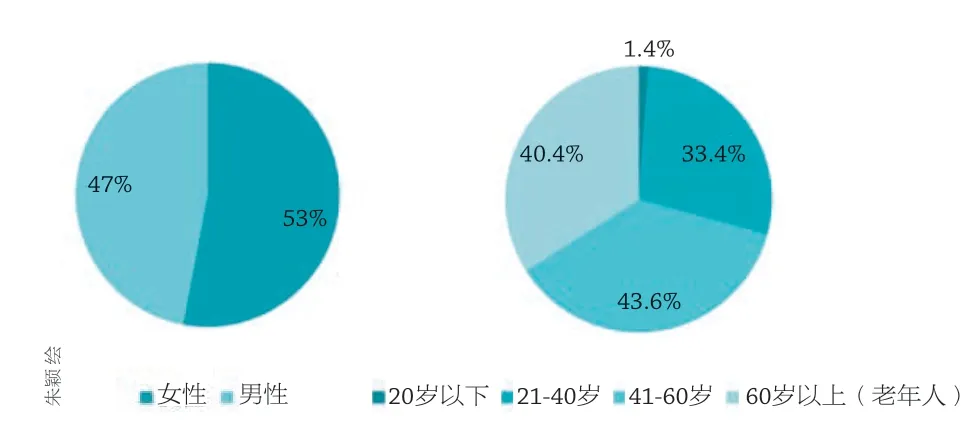

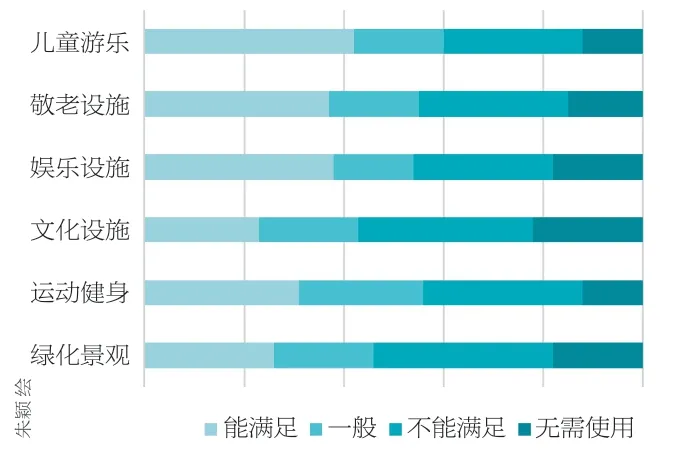

以人群公共空间的行为特征为研究对象,选取了老城区的26个老旧社区,发放问卷1895份,整理出其中关于老人问卷649份,育龄妇女272份,现场采集场地活动要素数据834条。通过数据整理,可以分析出老旧社区居民对公共绿地的关注度较高,高品质绿化为23.1%。运动健身设施32.3%、文化设施21.8%、娱乐设施38.7%、敬老设施21.3%,对幼儿活动提出安全和幼儿活动器材设施为主,占总比例的15.1%。现场记录少儿活动特征,少年活动者年龄低龄化特征,其中以幼儿、小学频率最高,初高中频率较低,社区空间主要满足低龄幼儿的活动需求(图12、13)。

图12 调研对象特征统计

图13 调研需求统计

2.2 要素的分类与匹配

社区公共空间的要素与空间活动相互匹配,扬·盖尔在《交往与空间》中将公共空间活动分为必要性、自发性和社会性活动。现场选取了大德中和青兰里两个社区公共空间在特定时间(8:00–22:00)进行特征人群观察调研,重点对三类人群在自发性活动、社会性活动的时间、强度、使用喜好进行记录(表2)。观察调研发现,大德中社区广场用地面积1620m²,老人、幼儿和育龄妇女各类人群混合,老人从事轻体力锻炼,如乒乓球、器械锻炼、散步等。幼儿的活动呈现陪伴性活动为主,参与性活动、玩耍类活动、器材类活动,使用频率高,活动高峰在10:00–11:00和15:00–16:00。青兰里社区公园用地面积1280m²,功能以休闲广场、体育设施为主,公园中部设岭南特色凉亭,北侧有少量商业,融合性不高,活动的多样性不足,对场地的活力的提升有一定限制。老人主要以静坐、交谈为主,幼儿由长者陪伴,在器械区活动较多。

表2 大德中社区、青兰里社区公共活动调查类型,朱颖绘制

3 老旧社区公共空间的若干问题研判

前文通过公共空间总体测度和精细化空间绩效评价,梳理了广州老城的老旧社区的公共空间现状, 提出广州老城区优化后的公共空间共有238个(现状48个、规划190个),根据覆盖基础性人群关联,分类广州老城区综合型公共空间84个,老人型公共空间100个,育龄妇女型公共空间20个,幼儿型34个。以广州老城区的26个老旧社区的老人、育龄妇女和幼儿为研究对象,分析其空间需求与空间要素的匹配。研究基于空间正义视角总结出广州老城区老旧公共空间的若干问题如下。

3.1 空间重复率高且空间分配不均衡

以广州老城区中的212个老旧社区的48个公共空间覆盖率及重复率评测发现,重复率低的社区主要分布在老城的中部及东部,老城区西部的重复率较高,未能完全发挥空间价值。选取其中典型的覆盖率高、重复率高、功能趋同的两个公共空间作为样本进行18小时人群及活动记录,发现重复覆盖较高的公共空间存在活力、效率差异较大,幼儿、育龄妇女使用人群占比偏低等问题。这与费赞·贝勒·埃尔基普(Feyzan Beler Erkip)为代表的学者提出空间公平应该灵活反映不同公民群体特征的理念不符[1],因此亟待空间重复率优化以提升空间服务效率,形成更加精明的公共服务。

3.2 空间精细化程度不足

对老人、育龄妇女、幼儿三类使用主体的空间覆盖测度发现,相较于总体,这三类人群的空间覆盖率较低且空间分布不均衡,这与空间正义学界的观点——“公共服务设施的公平应基于公众不同需求考虑设施布局的合理性程度,即公共设施供给最大限度地考虑低收入和弱势人群的需要,让不同阶层的居民能平等地享受各种服务”不符[9]。同时,现状存在中部公共空间密度较高,历史城区东、西侧区域的空间供给较少等问题。

3.3 要素与空间匹配不足

通过对大德中和青兰里两个社区公共空间中的老人、育龄妇女、幼儿三类使用主体的活动情况调研分析发现,社区公共空间人群与空间融合性不高,空间活动的多样性不足,场地的活力亟待提升。因此,在空间配置效率层面不符合帕累托最优理论提出以有限的公共空间资源服务最多的人数的原则[10]。

4 老旧社区公共空间设计应对

三类人群的社区活动主要以自发性和社会性活动为主,其中老人和育龄妇女自发性活动开展对私密性、安全性、丰富性的需求较高,场地功能弹性更能引导幼儿多样的自发性活动。社会性活动以空间聚类和适当混合相作用,通过空间布局的开放程度、功能分区与混合、边界等要素的提升,有利于老人、育龄妇女、幼儿三类人群分类活动时长、频次和活动多样性有较强的关联,在空间设计须有应对措施(表3)。

表3 空间绩效评价与设计策略应对,潘泽强绘制

4.1 开放的空间布局模式

社区空间的公共性对于居民行为引导有着重要作用,较开放的公共空间,为面或块状具有相当尺度(≥200m2)的空间,通过功能分区与混合、连续开敞的空间场所,促进社区交往,激发自发性和社会性活动。较私密的空间以休憩、交谈、静坐的自发性活动为主,通过适老、适孕设施和舒适的景观,促进特征人群长时间、高频的逗留和使用。由于较私密的空间场所较小,以点或线性空间灵活的布置在社区的局部,系统性地提高了空间效率和特征人群的使用效率[11]。

4.2 简单和弹性空间功能

场所空间为使用者提供空间场地,减少功能的限定,为使用者提供一些设施,使多种行为有展开的条件,可以激发幼儿、老人的创新使用。在空间设计中,突出逻辑简单性、一定的趣味性和鲜艳的色彩,微小起伏的空间场所能吸引幼儿的好奇心和创新精神,激发幼儿的自发性活动。简单、有一定长度的步行道和广场对三类人群都有较好的功能适应,休憩设施、商业设施、运动设施适度混合,复合性设计可以减少社会群体的公共活动的分层性,体现公共场所的公平正义,激发三类人群的自发活动和社会性活动。

4.3 强化感知,优化边界

边界的通透性强化了空间的感知,有助于外部支撑加强内部互动关系。优化自发性活动与社会性活动间互动的边界,促进交往活动的发生。心理学家德克·徳·琼治(Dirk de Jonge)提出了“边缘效应”理论,空间的边界是人们喜欢驻足的地方,也最有可能产生高质量的互动。

4 结论

本文以广州老旧社区公共空间为研究对象,基于实有人口空间数据库和现场调研资料,构建“空间绩效评价—择优改造—差异化设计”的量化体系。针对广州老旧社区公共空间的使用主体老人、育龄妇女、幼儿三类人群,从总体覆盖率、特征人群覆盖率、特征人群可达性等指标开展公共空间绩效评价。通过现场调研数据,对不同人群在公共空间的活动类型及其对特征要素的需求进行分析。从现状分析中梳理总结公共空间使用中存在重复率高且空间分布不均衡、精细化程度不足、要素与空间匹配不足的问题,尤其亟待考虑老人、育龄妇女、幼儿等弱势人群的空间需求的问题,最后提出社区更新中公共空间改造提升策略:剔除高重复率公共空间,基于特征人群覆盖率对公共空间进行分类,根据特征人群需求开展差异化的公共空间规划设计及要素配置。

社区公共空间是老旧社区更新核心价值体现,通过合理的空间布局和资源配置,保障社区不同的阶层主体,特别是资源配置处于弱势的群体,可以公平、正义地享有空间的权益,形成有机的、包容性的社区体系。老旧社区公共空间更新,更应注重空间功能属性与空间配置的关系,强化有限空间资源和政府资金所发挥的效能。在公共空间设计策略上,关联空间服务的人群特征,还原人与空间的互动关系,创造更多与之匹配的创新要素带动新的行为产生,提高社区公共空间活力。□

注释

1) 《广州老旧小区城市更新三年行动计划2018-2020》以建设于2000年前的社区作为老旧小区四实数据对应人口与空间的落位,可以精准地分析与公共空间的关系。

2) 重复覆盖率为一个老旧社区两个或两个以上公共空间服务范围内的重复面积/总覆盖面积。