传统与现代的重构——对矶崎新《建筑中的日本性》的解读

徐紫仪,许懋彦

1 建筑中的日本性问题

“日本性”翻译自日语“日本的なもの”,英译为“Japan-ness”,直译为“日本的东西”,是日本近现代建筑界重要的话语体系。自1920年代现代建筑引入日本以来,“日本性”成为日本建筑师探索自身身份的话题,几代人一直在寻求各自理解下的“日本性”并尝试将之转译到自己的理论与作品中。

1.1《建筑中的日本性》

2019年,代表建筑界最高荣誉的普利兹克奖颁给了日本建筑师矶崎新。作为实践建筑师,他同时也是理论著述最丰富的建筑师之一。2003年,矶崎新在其论著 《建筑中的日本性》1)(图1、表1)中讨论了日本建筑界的重要议题——传统与现代。从现代主义引入日本起,传统与现代性的话语形成紧密联系。从布鲁诺·陶特(Bruno Taut)于1934年出版的日文译著《日本:欧洲人眼中的日本》[1]中高度赞扬了桂离宫和伊势神宫,到堀口舍己、丹下健三、甚至现代主义建筑先驱勒·柯布西耶(Le Corbusier)、格罗皮乌斯(Walter Gropius)都曾对桂离宫、伊势神宫等日本经典建筑产生浓厚兴趣。在略显动荡的后现代时期,矶崎新在前辈论述的基础上,对传统进行了跨越时代的原点重释。《建筑中的日本性》的第一章梳理了日本现代建筑发展过程中“日本性”的问题机制,追溯了现代主义者对此问题形成的立场(表2),直至纳入1960年代后的个人观点;第二到四章分别对伊势神宫、东大寺南大门和桂离宫及其话语基础论述进行了批判[2-3]。

图1 《建筑中的日本性》日文、英译版封面,引自参考文献[2-3]

表1 《建筑中的日本性》内容概况

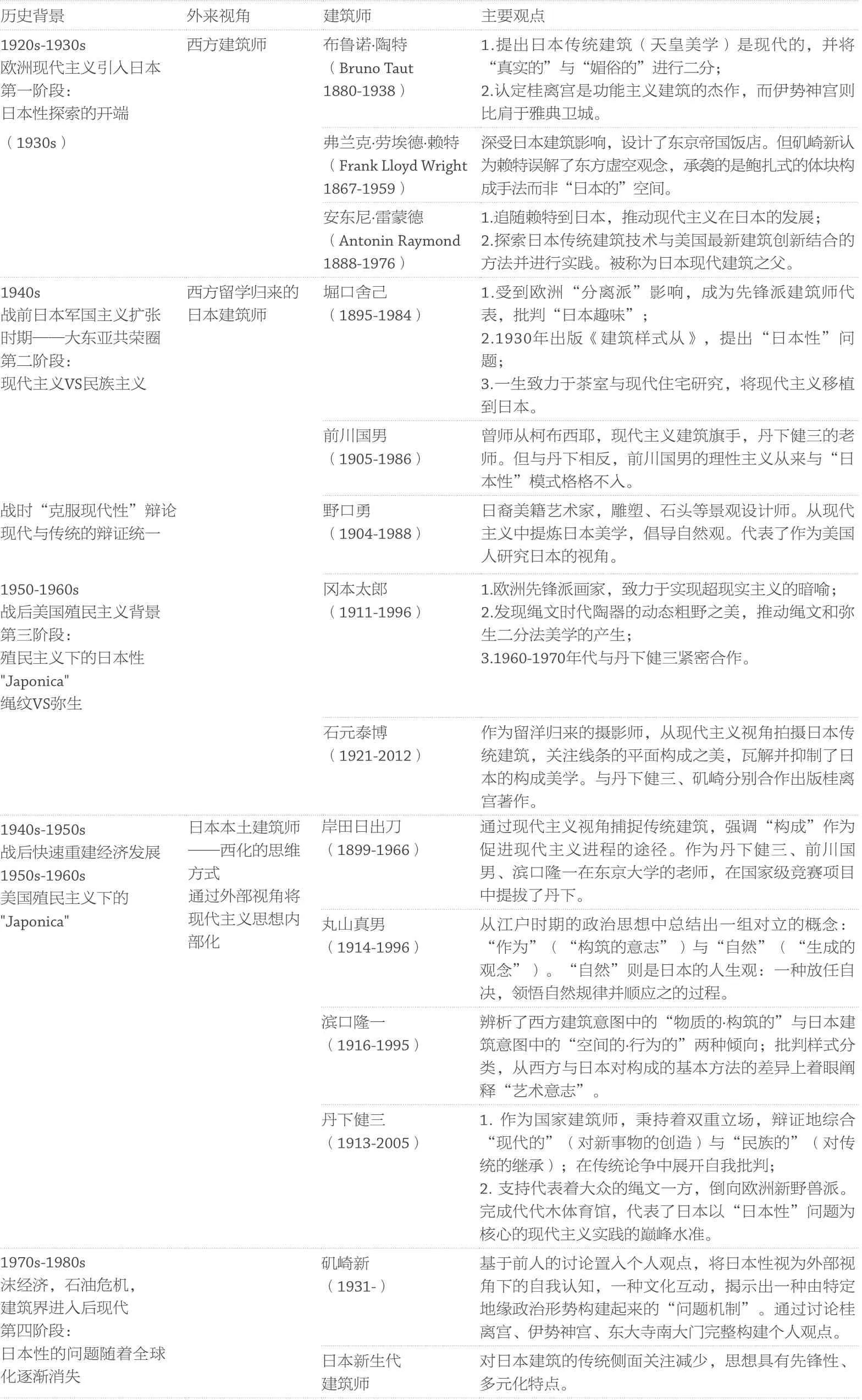

表2 “日本性”发展脉络下相关建筑师梳理

矶崎新认为,“日本性”问题的根本来源于外部视角2)所形成的审美趣味,而在1990年代面对互联网兴起带来的全球化的背景下,人们应思考如何面对外部视角消失之后的“日本性”问题。矶崎新指出应对日本传统建筑进行重新审视,他提出“退行”与“拟态”两种策略——通过下降到纯粹的物质性来瓦解作为媚俗的日本“美”以及采取一种更冒险的立场,即再现历史的起源3)。

1.2 作为问题机制的传统建筑

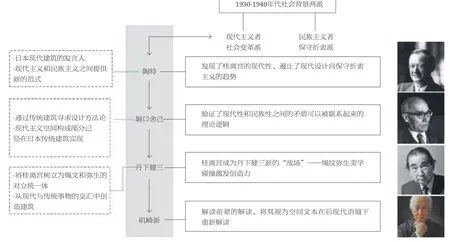

矶崎新将三个传统建筑作为“问题机制”进行考察。他指出,这些日本古代封建时期的建筑(7世纪、12世纪和17世纪)都建于动荡的历史环境。在吸收战争的外部压力的同时,实现了对上一个时代的突破,建立了新的文化范式。伊势神宫为从亚洲大陆引进的寺庙建筑标准提供了一剂解药;重建的东大寺以宋式寺庙为典范,但在建构主义倾向上有所超越;桂离宫对正统的书院风格施压,产生了一种新的嵌合体。虽然对待传统的方法不尽相同,但所有这些作品都旨在创造出一种日本性。于是桂离宫、伊势神宫、东大寺南大门当中蕴含的现代性策略,便在“具有多重语义空间文本的解读” “作为民族基因神话的原点探寻” “变革与灾难中的建筑理想溯源”的回归之路上被揭示出来(图2)。

图2 三个传统建筑的解读架构

2 桂离宫:具有多重语义空间文本的解读

2.1 跨越时代的原点重释

对桂离宫的论述从现代主义引入日本起形成了几代脉络。在陶特“发现”了桂离宫后,现代主义建筑师堀口舍己于1953年出版日文著述《桂离宫》(图3)[4],对西方建筑师的解读提出质疑并修正;1960年,格罗皮乌斯和丹下健三合著、石元泰博摄影的英文著作《桂:日本建筑的传统与创造》(Katsura: Tradition and Creation in Japanese Architecture,图4)[5]出版;《建筑中的日本性》一书所收录的桂论原为矶崎新在1983年出版的英文译著《桂离宫:空间与形》(Katsura Villa: Space and Form,图5)[6]。矶崎新首先对陶特、堀口舍己、丹下健三的桂离宫解读进行二次解读。1930-1960年代,桂离宫每次都以不同的姿态出现在当代建筑界的紧要关头(图6)。

图3 堀口舍己《桂离宫》(1953)

图4 丹下健三《桂 日本建筑的传统与创造》(1960)

图5 矶崎新《桂离宫:空间与形》(1983)

图6 矶崎新对前辈解读的解读

陶特的桂离宫第一次出现在现代主义语境中,他基于现代建筑的评价标准高度赞扬了桂离宫。矶崎新指出,“日本现代建筑始于陶特对桂离宫的评价”4),且陶特的观点应放在现代主义者面临的政治困境下解读:“日本现代派建筑师需要一个有话语权的代言人来帮助推动现代主义,陶特充当了这一角色。一方面,政治保护让陶特从现代主义的立场来欣赏天皇的建筑;另一方面,他的介入也让前卫的现代主义得以公开批判折衷主义的帝冠式风格。问题的关键并不是伊势神宫或者桂离宫本身,而是糅合‘现代’与‘日本’两者的新任务。”[2]

堀口舍己从以下几个方面对桂离宫的评价进行了修正:(1)陶特之前并非没有欧洲建筑师来参观桂离宫,但直到后来现代主义的出现才让陶特等人可以用现代主义的目光欣赏桂离宫;(2)被现代主义者崇拜的桂离宫已经不是最初的桂离宫,而是随着时间流逝和气候变迁产生蒙德里安式的抽象空间;(3)现代性中需要有异质元素,桂离宫中被现代主义者所摒弃的不和谐元素很好地诠释了这一点[7]。矶崎新认为堀口的评价是最有趣的。他通过桂离宫、茶室等传统建筑将陶特提出的范式理论化,寻求设计方法论。验证了现代性和民族性之间相关联的理论逻辑,成功地将日本性置于新的现代性框架和语境下。

对于丹下健三来说,桂离宫成为1950年代政治剧变时期的新战场。在美国殖民主义下的反美情绪、弥生与绳文对立的传统论争5)中,丹下健三一如既往地秉持着双重立场:认为可以辩证地综合“现代的”(对新事物的创造)与“民族的”(对传统的继承),建筑师的实践是从现代与传统事物的交汇中创造出来的。丹下将桂离宫树立为绳文与弥生两种文化的对立统一体:“这是上层阶级的文化形式主义与底层阶级的顽强生命力的碰撞。它们的动态综合所呈现出的创造性集于桂离宫一身——那是传统与反传统的辩证统一。”[5]丹下健三最终在桂离宫这个新开辟的战场中得到了前进的武器。

2.2多重语义空间文本解读

延续前辈解读的脉络,矶崎新置入了自己的解读,根据不同的茶道风格来类比三位现代主义建筑师的阐释方式。他将陶特比作将元素引入茶道的村田珠光(Murata Jukō);将堀口舍己比作着手于冲突性系统的千利休(Sen no Rikyū);将丹下健三比作集千利休茶道之大成的古田重然(Furuta Oribe);最后他将自己比作小堀远州(Kobori Enshū),汇总所有技艺和知识,自由选择偏好并汇集成一个整体系统6)。

在解读过程中,矶崎新开创了新的视角与方法,认为建筑不应当仅仅被视作“物”,而应结合外部环境作为“事件”解读。若将空间作为文本,则可以发现其多义性——从对现代派的透明和系统的思考中恢复到其原始的本质,即偶然、困惑、模棱两可。石元泰博为矶崎新配图的摄影提供了与1960年丹下健三的桂论完全不同的视角——桂离宫不再以蒙德里安式的构图呈现给读者,各种空间元素的表现融入了环境肌理之中,其多义性和整体性得以保留(图7)[8]。矶崎新重点关注了最后建成的新御殿。相比于旧书院和中书院,新御殿具有暧昧不透明性,是草痷风格元素对标准书院造7)风格进行解构过程的产物。此外,桂离宫对承载文学典故的装置的巧妙传播使整个空间成为一个作为日本文化缩影的复杂语录组织。

图7 石元泰博为丹下健三、矶崎新的桂论摄影配图,引自参考文献[3]

接下来,矶崎新辨析了桂离宫作者的问题,启动了新的解读。他认为陶特将桂离宫设计师视为小堀远州是存在着误解的,远州并非西方意义上直接设计桂离宫的建筑师,但按照日本逻辑,桂离宫中可被辨别的系统和方法上的“偏好”(好み konomi)确实是远州的8)。“远州风格”(遠州好み Enshu gonomi)已成为一种解读范式,在不断解读中发展成审美,成为一个独立于其个人的符号。 “偏好”是一个并不追求本源的自动运行系统,通过模仿和重复进行生产与再生产,最终流行甚至成为媚俗(图8)。

图8 矶崎新对桂离宫的解读框架

通过这种将建筑作为事件、将空间作为文本的解读方式,矶崎新指出,桂离宫从书院造转向数寄屋造产生的混杂风格,背后是其建造历史过程中皇室阶级与武士阶级两种意识形态的对立。远州风格是两种文化碰撞的产物,与远州本人的双重身份相关。书院代表的武士文化与数寄屋代表的宫廷文化,两者发生碰撞形成的动态平衡在桂离宫实现了汇集[6]。

2.3 解读机制下的后现代倾向

日本建筑评论家八束初(Hajime Yatsuka)9)认为,矶崎新的解读体现了其后现代倾向。相比于讨论建筑物本身,矶崎新对前辈,尤其是自己的导师丹下健三如何结合背景来解释这些遗产更加关注——通过围绕前辈们的观点进行假设性讨论,他将自己的立场叠加到这场辩论中,就像早期的现代主义者以“日本性”为托词,抽象出日本现代主义的本质一样。因此,矶崎新的方法是建立在双重阅读的基础上的,他试图使自己的文字成为上帝视角下的元文本[9]。

对新御殿的关注展现了矶崎新的后现代转向,新御殿被置于后现代的范式当中——“这种现代主义解读达到顶峰以来已经过去1/4世纪。如今,新御殿的复杂而又不透明的设计正以其最初的辉煌复活,重新焕发出新的魅力。在此期间,我们的思维方式发生了变化:老式现代主义的光辉范式受到挑战,一种确认异质性和矛盾共生的气氛弥漫在空气中。模糊性又重新成为一种新范式……与当下新的后现代时代精神平行”[2]。

作为脱离现代主义的最后阶段,矶崎新在书中包含了一系列诠释学解释。对远州风格的分析实际上展示了一套诠释学系统,远州风格不仅仅是一种偏好,更是一种哲学或世界观,这种不断解读展示了向理想类型转变的过程。这证明了矶崎新的后现代倾向,因为后现代主义从来不会简单地将现代主义的神话去神化,而是用另一个刻意的神话取代无意的神话。矶崎新认为,远州品味的矛盾性能够同时导致矫饰主义10)和日式媚俗的两极对立,这是它的固有缺陷之一。在这场修辞之旅中,这种不断进行释义再生产的自动运行系统成为诠释学策略的定义,矶崎新召唤小堀远州注定产生另一个神话。所有这一切不仅对他的读者产生了一定的吸引力,而且成为他自己持续建筑实践的指导原则。

3 伊势神宫:作为民族基因神话的原点探寻

3.1 前辈的解读

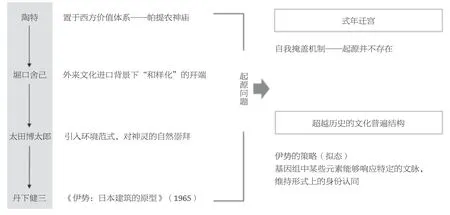

矶崎新最初发表伊势神宫的论著是1995年与石元泰博、稻垣荣三共著的《伊势神宮》[10],在此基础上完成《建筑中的日本性》一书中的伊势论。在置入自己的解读之前,矶崎新仍然关注了前辈的解读。伊东忠太作为第一位引入西方“建筑”概念的史学家,却从未对伊势给予过任何赏识。而使伊势神宫地位发生扭转的是陶特在 1930 年代现代语境下的关注,伊势被置于西方价值体系,与帕提农神庙相提并论。同桂离宫一并,陶特利用了“真实的”(高级艺术)和“媚俗的”(低级艺术)之间的现有美学区别,将其与天皇与幕府的二分法联系起来11)。

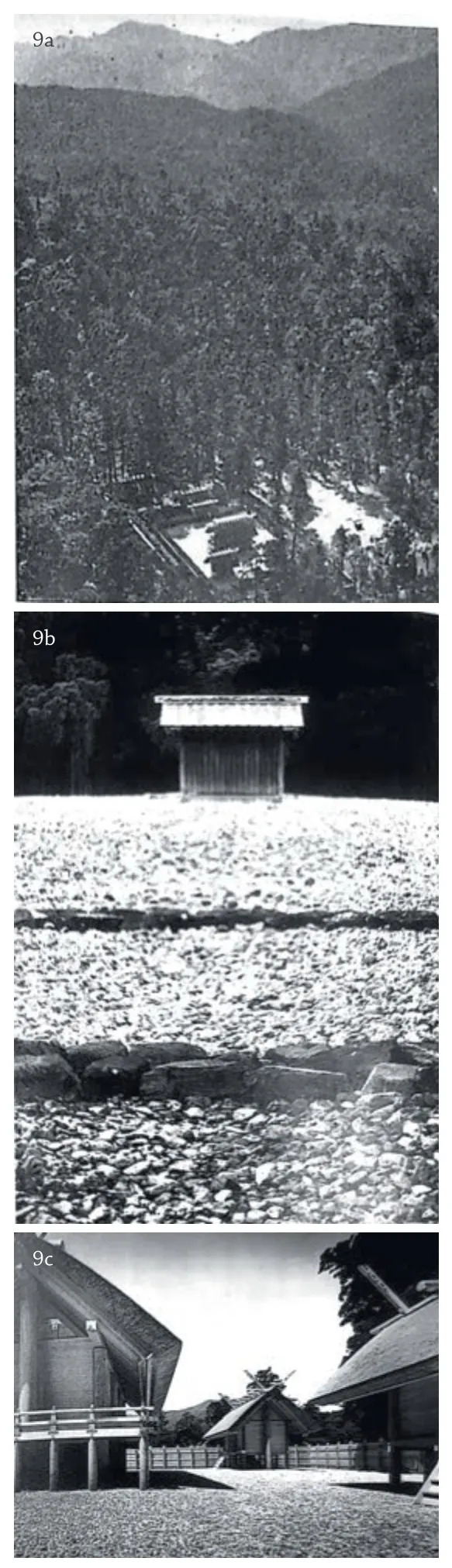

作为日本现代第一个将“日本性”提上日程的建筑师,堀口舍己认为日本性的本质必须是“日本人民的原始产物”,而伊势神宫是日本建筑的先驱,外来进口背景下“和样化”的开始;日本建筑历史学家太田博太郎引入了环境范式,认为伊势神宫美在与环境的和谐,源自对神灵的自然崇拜12)(图9)。矶崎新指出,伊东和堀口对待伊势神宫态度的差别,其根源在于伊东在谈论的是“起源”(origin ),而堀口指的是“开始”(beginning),即“和样化”的开端。

9a 伊势神宫局部鸟瞰及周边环境9b 石元泰博摄影伊势神宫内宫、古殿池9c 石元泰博摄影伊势神宫正殿(左)、西宝殿(中)、东宝殿(右),引自参考文献[2,11]

从陶特将伊势置位于西方价值体系,再到恢复日本固有的西行式欣赏,日本试图通过“征服”现代西方来重获文化信心。1960 年代,强调民族价值观的倾向再次占上风,人们对伊势作为一种文化产物有了新的认识。丹下健三在《伊势:日本建筑的原型》(1962)[11]中指出,探讨伊势神宫的诞生之道就是去探寻日本文化的根基。“传统本身不能作为创造力的驱动力,但始终蕴含着激发创造力的机会。为了找到这个机会,我在传统中徘徊,直到它的最大限度,我遇到了日本传统的源头伊势神宫……我发现了伊势的形态,它的背后隐藏着原始的本性。”[5]

在解读了几位前辈对伊势的评价之后,矶崎新从“起源”这个独特的侧面切入探讨。他认为前人在解读过程中都在一个遥远的时空中寻找原点。“起源问题正是伊势神宫困扰人们的关键所在。如果起源被揭示,那么伊势持续的神秘力量的原因就会被解释。因此,伊势背后隐藏的策略和它更新的机制就会浮出水面。”[2]

3.2 自我掩盖机制的身份探索

矶崎新指出,伊势身份问题的症结在于“式年迁宫”13)的惯例。工匠在保存和传输过去20年的数据过程中并不能严格保证一致性,产生的差异和妥协意味着个体木匠的技术以及时代的品位必将介入。随着建筑物的反复拆卸,空间布局和规模在不断的更迭中逐渐形式化。

因此,起源本身实际上并不存在,而是以某种方式被制造出来。即使在日本最早的正史《日本书纪》 中其开端也是模糊的。其源头存在一种“自我掩盖”的机制,因此追根溯源则偏离了重点,而身份维持的机制才是真实的对象。这种机制被伊势的“式年重建”戏剧性地物化并加强——开始的形式只是通过一个重演来追溯,需要的是对原型的精确重复。在这个过程中,开始的意义从未受到质疑,但永远被掩盖。

在这种重复的历史中,矶崎新提出存在一种超越历史的文化普遍结构:在复制姿态下,一定有某种意愿在不断发挥作用,通过消除不确定的元素来将设计重新调整为可感知的真实形式。因此,正是这种“纯”形式不一定是原始形式。矶崎新在这里讨论了起作用的机制,类比生命形式维持其身份:在伊势神宫的基因组中只有某些元素能够响应特定的文脉而发挥作用,从而维持一种形式上的身份认同。同样,可以假设在伊势中存在一种代码,在其潜意识的驱动下,授权向一种纯粹的形式趋同。矶崎新相信“日本性”正是这样一种代码,即天皇制度规定下的文化容器,在伊势神宫中实现了汇集。这就是“伊势”的策略,它被保留为一种精妙的文化机制,将一切都包含在天皇系统的力量之中[2](图10)。

图10 矶崎新对伊势神宫的解读框架

3.3 追溯“日本性”的原点

从问题机制的角度来看,“伊势”的起源并不存在,但其身份维持机制却是“日本性”问题的原点。历史上日本一遍又一遍地重复这种模式:首先是外部压力冲击日本,由此引发社会动荡并在其后带来了内乱,最后经历和样化时期,在文化层面上使社会恢复稳定。伊势是7世纪政治斗争浪潮14)后最早的和样化征兆,将外来技术和形式手段融入到一种新的设计范式中。因此矶崎新指出,1930年代日本性的问题只是和样化问题遥远的回声——在保留不同外来文化元素的同时维持日本特征。

矶崎新的观点是,伊势是一种折衷主义有意识的产物。伊势在日本境外挑衅的紧迫政治需要下受到强烈的设计意志驱使,在将先进的外来文化内化的过程中对本土文化进行评估和恢复。回到滨口隆一的“构筑的/行为的”二元概念15),矶崎新认为伊势的背后实际上是一种创造永恒的建构意志。20年周期的搬迁和重建的循环包含了一种再生的生物学模型以维持生命力,随着时间的流逝保留了特性。通过这种方式,伊势得以保留非永久性的木构元素,确保了自我复制。

回到丹下健三的伊势论,建筑史学家贝努瓦·雅克(Benoît Jacque)重新审视了丹下“传统”和“创造”概念下所隐藏的纪念性原则。雅克指出桂离宫和伊势神宫被认为是理解丹下的纪念性的重要元素。丹下健三将柯布西耶对作为西方建筑起源的帕提农神庙的论述,扩展至作为日本建筑起源的伊势神宫的分析,通过象征时代意志的伊势神宫诠释了现代建筑的纪念性,回归“传统”和“创造”的本源16)[13](图11)。

11a 丹下健三,《伊势:日本建筑的原型》封面,1962,引自参考文献[11]11b 丹下健三,大东亚建设营造计划,1942,引自参考文献[2]11c 日泰文化会馆,1943,引自参考文献[2]

可以看出,矶崎新在某种程度上延续了导师丹下健三的讨论,例如对起源的关注和帕提农神庙的比较。但相比于形态和设计手法,矶崎新更关注作为问题的伊势背后的文化机制,并将之嵌入到自己对“日本性”的讨论中。他指出伊势和帕提农神庙都体现了永恒的共同意志,但通向成功的道路是相反的:石头结构经得起时间的考验,而木质结构更能通过自然恢复和自我调节灵活地回应时代精神。伊势在拟态(不断复制起源)中,获得与时代精神相呼应的形式。后来矶崎新写道:30年过去了,我相信了一个简单的原理——所有的东西都通过返回(重复)其最初的起源而生存下去,一切都不过是“始源的翻版”。矶崎应该很清楚这不是重复——“拟”指具有拟同型,在一点点偏离的过程中创造出新的“间隙”[14]。

4 东大寺南大门:变革与灾难中的建筑理想溯源

4.1 变革时期的激进想象力

《建筑中的日本性》一书中,矶崎新以重源17)为主题的论述曾于1997年在《批评空间》上连载发表[15]。关于东大寺南大门以及项目负责人重源长老(图12)的文献多集中在史学考证方面,而将南大门投射到现代建筑语境进行论考之人却寥寥无几。在日本当代建筑界,东大寺的价值已被赋予了更多关注,建筑巨匠安藤忠雄曾表示从其宏伟的结构所获得的感动和启发是他建筑之路的原点[16]。

图12 重源长老塑像,来源:https://ja.wikipedia.org/wiki/重源

启发矶崎新关注南大门的重要人物是日本建筑历史学家伊藤郑尔(Ito Teiji),他在1994年所著《重源》[16]以虚构小说的形式发表了关于重源的研究成果[17-18]。伊藤郑尔是继太田博太郎下一代的建筑史学家,也是矶崎新与丹下健三关系中的重要中介人物,被矶崎新评价为极富原创性与洞察力。他的名字不常出现,却对建筑师的影响非常深远。伊藤郑尔唤起了矶崎新对重源和大佛样的关注,鼓励了其在3年后做出了自己的解释。

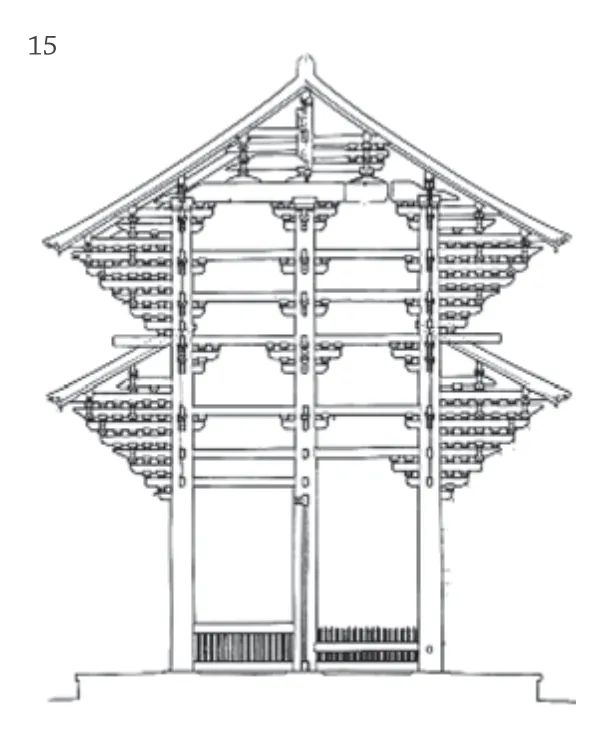

矶崎新首先交代了东大寺建筑群重建的背景。大佛殿(图13)、净土堂和南大门在1180年政治动乱的火灾后被先后重建。矶崎新认为,重源的设想基于3个主要目标:(1)建造一座难以想象的巨大建筑;(2)打破所有熟悉的文化传统;(3)启动一个无与伦比的场景布景。重源脑海中浮现的宏大愿景决定了他在历史上最终的地位,他将与和样相对的外部风格大佛样(Daibutsuyō)18)引入重建工作,采用不熟悉的宋式建筑技术完成纯粹的形式,以及压倒性的宏伟空间布置(图14)。

图13 基于大冈实推测东大寺大佛殿剖面,引自参考文献 [2]

图14 东大寺南大门实景,引自参考文献[2]

矶崎新认为,激进主义是变革时期的一种策略,虽然这种形式最终会迎来被摒弃或削弱的命运。大佛殿、净土堂、南大门中大佛样的纯粹性依次递减,当重源开始建造南大门时,出现了一种明显的和样化,产生了折衷主义的气息19)。南大门可以被认为是一个平衡的奇迹——一方面是激进的建构主义,另一方面是同化的动力。因此可以说南大门既是大佛样解体的标志,也是“和样化”的开端。矶崎新指出,重源的方式是物质想象力的原始体现,超越了任何熟悉的人文视觉,一旦这种想象力开始垂直下降为原型形式,并在过程中得到充分的表达,日本岛国就不能再容忍它——重源过度的客观想象力被“和样化”机制精确地中和了。

4.2 回归几何形式与建构主义

在矶崎新眼中,南大门的宏伟之处在于巨大的圆柱体与层状的水平结构形成的动态关系,包括一些在和样中不可能实现的线性元素。相比于平安时代民族文化的成熟创造的精致的和风文化,重源引入的宋式风格看起来似乎很粗糙,但完全成功传达了新的形式强度(图15、16)。矶崎新将重源的作品与布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)20)的作品进行比较,指出两者均痴迷于技术创新,着重于通过强调结构创新和一定的理想主义完整性来集中体现根本性差异。重源和布鲁内莱斯基各自的成功与巨大的建筑在其各自的历史时刻仍为国家或城市国家所扮演的角色有很大关系。

图15 东大寺南大门剖面,来源:https://nara-jisya.info/南大門/

图16 东大寺南大门局部,来源:https://atelierc-c.com/author/zq82315/

矶崎新认为,重源实际上面对和反对的是“古董遗失”,他不仅愿意翻修440年前建造的建筑,更重要的是返回出云和绳文时代的文化范式。在这种意义上,重源体现了日本物质文化悠久历史中上古思想的最后实现。在论述的结尾,矶崎新又重新提到了伊势的梁的巨大重量感和桂离宫以非结构元素为主的组合的零重力,指出两者都产生了一维的、扁平的组成。但南大门的构成却截然不同,其所使用的材料尽可能接近其结构功能的本质,被视觉化的主要是贯穿整个结构的对抗重力的建构体系,正是这一点吸引了矶崎新。围绕重源问题的症结在于:为什么与伊势或桂离宫相比,南大门的建构主义没有得到更多的赏识?回想起丸山真男“作为”和“自然”21)之间的区别,矶崎新指出,在日本接受新发明意愿的过程中,这种创造性逐渐被对自然的偏爱重新入侵,对日式美的崇尚导致人们尚无理由欣赏重源的激进建构主义。在这样的背景下,任何建构主义总是会被过于执着的判断标准边缘化。

4.3 奠定矶崎新个人道路

在被要求提名一个现存的日本历史建筑杰作时,矶崎选择了东大寺南大门。对于他来说,桂离宫和伊势神宫的地位同等重要,但是自从陶特称赞它们以来,没有人敢挑战它们的价值。矶崎新认为南大门是日本历史建筑中仅存最好的例子22),它展示了后来被和样化所摒弃的建造意志的全部正直和完整性,以及革命性灾难时期产生的特定建筑理想的普遍性,因此切入日本文化的核心,并能够与其他任何文化抗衡。与此同时,尽管南大门的品质和魅力令人叹为观止,但仍然默默无闻于现代建筑史,因此矶崎新希望使重源的问题机制浮出水面(图17)。

图17 从问题机制到策略提出的传统建构总结框架

矶崎新想象了这样一种建构意愿或“造型意志”是如何首次出现的,他将重源的情况与二战后的日本进行了比较,并将自己早年的经历投影到重源身上:“重源经历了765年之后,我自己才想起在日本一座城市中的类似场景。现在我已经过了他的年龄,能够申明见证完全消失最初的空虚之感。因此,人们很容易理解被烧毁的大佛激发了重源重建的巨大热情。”[2]

八束初指出,重源对伊藤郑尔、矶崎新这两位建筑思想家的吸引力很大程度在于其表现出绳文—弥生辩证法的第三种综合变体的能力——既非贵族也非民粹主义者,其建筑风格的偏僻与个性化对矶崎新尤其有吸引力。作为现代主义者,丹下健三需要人民的集体意志。“桂”“伊势”“东京湾计划 1960”,丹下健三用两本书和一个项目,将绳文与弥生两个范式统合,将日本人民的集体意志抽象为一种建筑系统,从而树立了一种更易接近的日本人的情感;而矶崎新偏向绳文理想,致力于摆脱传统日本的弥生美学、热衷于与导师保持距离,他一直试图找到一种方法在其建筑作品中实现个人愿景。这里体现了矶崎新的个人主义[9]。本文认为,矶崎新受到重源启发其中重要的两点:一个是对共同体的反叛精神,一个是对几何形式与技术的运用。在动荡的1970年代,矶崎新反对政府体系和政治体系,用一系列建成与未建成作品实现了建筑与城市理想23)[19]。其手法论包含了对纯粹几何学形状的各种操作,是对丹下健三复杂比例的透明体系的一种逃避,同时认为这种脱离历史传统的异质元素正是日本所需之物[20]。

5 结语

5.1“后丹下”时代的回应

纵观全书,3个传统建筑均被视为外部冲击下的“和样化”产物。在解析过程中,矶崎新意识到将一种系统化的语法应用于实践的可能,即将自己的立足点客观化,作为解决逻辑困难的方法,并在后来作为认识的方法经常被重复[21]。在桂离宫,矶崎新分析了皇室和武士阶级对立下,桂离宫由书院造转向数寄屋造过程中的折衷主义倾向。他通过双重解读置入个人话语,提出了文化自运行机制的概念,并将新御殿树立为后现代的范式;在伊势神宫,矶崎新分析了战乱中的外来技术如何推动本土意志不断和样化。他在解读前辈的基础上指出,日本性不存在“真实的起源”,进而审视了“拟态”过程中的自我身份维持,并将其定位为折衷主义下有意志的产物;最后,矶崎新将重源的南大门推上现代舞台,提取出身处变革期的“退行”之策略。南大门在外来的大佛样和样化的过程中体现了激进的理想主义与建构意志,成为其个人道路的方向标。

矶崎新所处时代正是日本现代主义建筑发展的瓶颈期。如果说丹下健三幸运地赶上了日本经济飞速发展带来的大量国家级项目洪流,那么矶崎新正处于“后丹下”时代,面临着自己以及日本建筑的出路问题[20]。作为一名现代主义建筑师,矶崎新将传统建筑投影到现代语境,通过《建筑中的日本性》一书重构出他所理解的“日本性”——作为日本与西方互动的一种文化建构的存在,一方面回应了西方对日本建筑的好奇心,另一方面是对日本建筑史的语境和创造现代日本建筑话语的讨论[22]。矶崎新肩负着对话东西方的重任,延续着前辈们的脉络,另辟蹊径地构建出自己对时代的回应。

5.2 从传统建构到现代演绎

通过指出日本传统建筑与当下时代的联结,矶崎新为自己的设计实践建立了理论逻辑。1960年代的“空中城市”的建构方式让人很容易联想到东大寺南大门的天竺式斗拱的形象,即将传统建筑的架构形式和细节引入现代建筑加以再现[20]。在设计手法论上,矶崎新彻底脱离了丹下健三取自传统建筑的比例系统,认为建筑需要先经历解体,从而还原成纯粹的几何体。群马县立近代美术馆(1974)创造了一个开放、抽象、由框架定义的空间,建立了一个纯粹自我的结构和秩序[23];在未建成项目东京新都厅舍(1980)竞赛方案中,矶崎新使用了柏拉图式立体结构24)来体现建筑内部空间的崇高感;洛杉矶当代艺术博物馆(1986)由很多各不相同的柏拉图式形体组合而成,构成了在视觉上极具识别性的造型元素[24]。

从某种程度上,矶崎新从传统建筑中重塑的话语体系和方法为后现代时期指明了一条出路。被归入后现代主义经典作品的“筑波中心”(1983)体现出新御殿般的空间暧昧性特质,大量引用的西方历史元素正如桂离宫的典故语录系统。尽管拒绝直接引用日本传统元素,筑波中心却仍深深根植于“日本性”,实际上被设计成日本 “中心失落”的隐喻,即天皇占领地的象征性空白;等价排布的西洋历史“符号”摆脱了权威的等级化,显现出日本“看不见的”特质,矶崎新看到了西方神话中日本人的一面[25](图18)。

图18 从传统建构到现代演绎——矶崎新的建筑作品,从左上至右下依次为:空中城市(1960)、群马县立近代美术馆立体框架(1974)、东京新都厅舍竞赛方案(1980)、洛杉矶当代艺术博物馆(1986)、筑波中心广场(1983)

5.3 于现代与后现代之间

《建筑中的日本性》是矶崎新对日本现代建筑理论的历史性鸟瞰、重新审视、批判性分析,试图实现日本建筑在全球建筑话语体系的建构,同时也作为战略性自传。八束初指出,纵观前后,矶崎新一直以一名现代主义者的身份对当代情况下的历史观点进行个人审视,在衡量当前立场的同时不断衡量与传统之间的距离[9];与此同时其策略则是后现代的——例如在桂论中的一系列诠释学方法,或论述伊势的日本性起源时所做的解构。然而他又不是一名真正的后现代主义者,因为一名后现代主义者无需证明自己本地身份的正当性。相比之下,矶崎站在两者之间的某个位置——就其本质立场而言是现代主义者,而就其阐释策略而言则体现了后现代的倾向[26]。作为一名现代主义者,矶崎新批判媚俗,但同时作为一名后现代主义者,他搁置了任何形式的真实性。

在西方语境,矶崎新的作品被置于后现代话语中。但他多次强调自己的后现代并非狭义语境下的后现代主义(postmodern≠post-modernism),后现代主义是一种特定的风格,而后现代则是对现代主义进行批判性反思[22]。1970年代起,矶崎新面临的问题是如何将日本建筑推向世界舞台[27]。在东西方跨文化语境下,矶崎新不断审视着日本建筑和自己的定位。对传统建筑问题机制的解构使他认识到日本性并不存在真实的起源,而只是东西方互动下的产物,日本当代建筑师在日本历史建筑和西方建筑之间是等距的。矶崎新的解决方案被美国建筑史学家查尔斯·詹克斯(Charles Jencks)概括为“激进的折衷主义”(Radical Eclecticism)[28]而非历史主义。他拒绝直接引用传统来表达传统,对历史元素的引用则脱离了本身的起源和意义[29]。

对传统与现代的不断辩证思考以及自我反叛精神贯穿于矶崎新的建筑生涯。通过不断尝试,矶崎新将自己的设计语汇纳入到后现代时期下的全球语境,利用西方可理解的语言诠释日本文化。1978年矶崎新在巴黎受邀策划的“日本的时空间——间”展25)(图19),基于东方认知和西方哲学,建构了东方与西方跨文化语境的话语体系[30]。通过1980-1990年代的一系列建成与未建成作品,矶崎新作为日本建筑师在全球视角下实现了日本建筑现代话语重构,在推动日本建筑在全球语境下地位重塑的过程中起到了相当关键的作用[31]。□

图19 巴黎“日本的时空间——间”展部分场景,来源:https://mp.weixin.qq.com/s/nljI8M6nOb4VrGjmtmejag

注释

1) 日文原版 《日本的なもの》于2003年由新潮社出版;英译版Japan-ness in Architecture于2006年由麻省理工出版社出版。

2) “岛国民族只是封闭的、自给自足的群落,无需刻画自身特征或者文化内核,任何类似的追问都将止于自说自话。只有在获得了外部视角之后,才会引发自省并形成审美趣味。” 详见参考文献[2]3。

3) 这里的“退行”对应下降到纯粹的物质性,指矶崎新对东大寺南大门裸露的结构进行了客观主义式的揭示;“拟态”对应再现历史的起源,指伊势神宫的式年迁宫——通过重复或模仿起源来创造永恒的形式。

4) 2007年在东京举办的布鲁诺·陶特回顾展“从高山建筑到桂离宫"(From Alpine Architecture to Katsura Vila)上,矶崎新对陶特的评价。

5) 日本自1955年开始以传统问题为中心的辩论,围绕丹下健三和川添登两人的对立展开。丹下健三因在战时 表现出的“日本主义”姿态被批判。

6) 小崛远州(1579-1647),安土桃山时代-江户时代前期的大名、茶人、建筑家、作庭家。远州流茶道的鼻祖。

7) 书院造(しょいんづくり),是日本镰仓时代至近世初期成立的住宅样式。相对于以寝殿为中心的寝殿造,是以书院为建物中心的武家住宅形式,书院是书斋兼起居室的空间。

8) 古代日本无“建筑”一词,工匠只是按照甲方意思施工,这里存在着文化鸿沟。远洲作为西方意义上的建筑师可能性被排除。好み(このみ,konomi),中文意为:趣味,偏好,挑选,流行,时尚。起源于实体人,但发展成独立审美运动。“遠洲好み”(Enshu gonomi)可以概括为“綺麗さび ”(kirei sabi),即华丽的简单、明亮、开敞空间、对角式。

9) 八束初(やつか はじめ),日本建筑家、建筑史家、建筑评论家。

10) 矫饰主义(Mannerism),又译为风格主义、手法主义,后来风格主义则慢慢带有贬义,指将文艺复兴时期的宗旨: 和谐、理想美、对称比例这三点本质撇弃,模仿这三大家,或是刻意炫耀技能的一种风格。

11) 陶特在高度赞扬了代表天皇的伊势神宫的同时批判了作为德川幕府神社的日光东照宫。他认为,桂离宫和伊势神宫是天皇美学的具体化,因此是真实的、高雅的;而东照宫装饰浮夸繁杂,是虚假的、媚俗的。

12) 堀口舍己暗示了陶特对伊势的印象是对西行法师(平安时代末期至镰仓时代初期的武士,出家后在各地漂泊结草庵,留下许多和歌。)对伊势诗意敬意的现代版本——“我不知道里面隐藏着什么,但是使我热泪盈眶”。西行法师的诗歌最终成为重新评估伊势的基石;太田博太郎后来以略微不同的脉络梳理日本建筑史也提到了西行法师。

13) 神宫式年迁宫,是指伊势神宫每20年举行一次的式年迁宫仪式,包括重建一次内宫(皇大神宫)、外宫(丰受大神宫)两座正宫的正殿和14座别宫的全部社殿。场地的周期性交替发生在相邻的地块之间。

14) 包括朝鲜半岛上与唐人和新罗同盟军的失败战役以及随之而来的国内壬申之乱。

15) 滨口隆一从西方与日本对构成的基本方法的差异上着眼,辨析了西方建筑意图中的“物质的·构筑的”与日本建筑意图中的“空间的·行为的”两种倾向。

16) 丹下的每一个设计都以日本的历史建筑作品为模型:大东亚纪念馆以伊势神宫为原型,象征着日本天皇;日泰文化会馆以京都御所为原型,广岛纪念和平中心以桂离宫为原型,通常被认为是天皇美学的缩影。这三个项目被认为是日本民族国家的重要体现,也是丹下“传统”与“创造”理念的重要实践。

17) 重源,日本平安时代末期至镰仓时代的一位日本佛教僧侣,从1181年开始,他将一生的25年奉献给了东大寺在战争中毁灭后的捐赠和重建。

18) 大佛样,也称天竺样(Tenjikuyō),是日本镰仓时代的和尚重源,受到宋代中国福建一带禅宗建筑文化影响,演变出的一种建筑样式,东大寺是大佛样的代表。

19) 南大门的折衷主义体现在大佛样与和样的混杂、以及神道教和佛教的融合。尽管南大门的基本框架很明显是大佛样,但某些细节却触及了和样美学。例如,在广泛使用宋风格下的圆柱的同时,支撑大门洞穴的安锥顶是由正方形单元组成的。

20) 布鲁内莱斯基(1377-1446),意大利文艺复兴早期颇负盛名的建筑师与工程师。其天才作品弗洛伦萨的圣母百花大教堂穹顶,通过创新结构和技术手段实现了一种宏大的理想主义,并且重源和布鲁内莱斯基都投身于国家级别项目,完成人生巅峰之作。

21) 与滨口隆一提出“构筑的/行为的”二元概念相应,丸山真男提出“作为(sakui)/自然(jinen)”二元概念。“作为”表达了一种“构筑的意志”, 可以被视作西方思维模式的建筑;而“自然”呈现了一种“生成的观念”,是日本的人生观,一种放任自决、领悟自然规律并顺应之的自然过程,也可以称之为“日本性”。

22) 尽管和样在某些细节上进行了折衷,但大佛样建筑仅存的原型是南大门——重源重建的大佛殿早已不复存在,对此问题还没有真正令人满意的研究。在战后科学修复之前,净土堂也受到了非常恶劣的对待,使其陷入了严重失修。

23) 矶崎新在《未建成/反建筑史》一书中所提及1960 年代–1990 年代的未建成作品包括:1960 年代“空中城市”、1970 年代“电脑城市”、1980 年代 “虚体城市”、1990 年代“蜃楼城市”。矶崎新的4个未建成项目都体现了对现有“规划”制度的对抗。

24) 柏拉图式立体结构,各面都是全等的正多边形且每一个顶点所接的面数都是一样的凸多面体正四面体、正六面体、正十二面体、正十六面体和正二十面体。矶崎新在这里将球体也包括进去。

25) “MA-Space-Time in Japan” [M] Cooper Hewitt Museum,1979 在巴黎的展览中,矶崎新通过概念化9个关键词向西方阐释了日本传统文化中时间与空间的感知方式。