地球等离子体层研究进展

吕景天,张效信*,何 飞,黄 聪

1 中国气象局空间天气重点开放实验室,国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心),北京 100081

2 许健民气象卫星创新中心,北京 100081

3 中国科学院地球与行星物理重点实验室,北京 100081

0 引 言

受太阳风的挤压作用,地球周围的磁力线从向阳面向背阳面逐渐弯曲,形成一个包层并向远处延伸,呈现出一个被太阳风包裹住的、彗尾状的磁层空间.地球等离子体层是内磁层的一部分,它位于地球电离层的上部.已有的研究表明,地球等离子体层是由电离层上行粒子被地球磁力线捕获而形成的圆环状冷的等离子体区域,其典型电子密度为10~104cm-3,能量约为1~10 eV,温度为3 000~5 000 K,且与地球一起共转(Carpenter, 1966;Gringauz, 1963; Lemaire et al., 1998; He et al., 2020).等离子体层内离子的主要成分为H+和He+,这些粒子中H+约占90%,He+约占10%,其他微量成分为O+、O++等(Carpenter, 1966; Gringauz, 1963).等离子体层的结构、大小、形状和其中等离子体的分布对地磁活动水平非常敏感.

地球等离子体层的密度随距地心距离的增加而指数减小,并且存在非常明显的外边界,这个边界被称为等离子体层顶(plasmapause),在等离子体层顶附近,电子和离子密度在0.5RE范围内降低1~2 个数量级(Carpenter, 1963; Gringauz, 1963),等离子体参数、等离子体波和其他电磁现象都会在此处发生突变.等离子体层顶内和等离子体层顶外的等离子体波动特征可以影响内磁层其他许多现象,如环电流和辐射带(Fok et al., 2001, 2011, 2014).因此,等离子体层顶位置是基本的磁层参数之一,它会影响内磁层的能量和质量的传播,影响等离子体层波动耗散(Fok et al., 2014).此外,对等离子体层电子密度进行研究还具有实际应用价值.等离子体层电子密度一般比电离层电子密度低2~3 个数量级,但在GPS-TEC 测量中,通常忽略了等离子体层电子密度的贡献.但由于无线电信号在等离子体层中的传播路径很长,约为3~6RE,相对于电离层中的较高的密度和较短的传播路径而言,其对地基TEC 贡献有明显的昼夜差异(Davies,1980).因此,在电离层-等离子体层的研究中,等离子体层的贡献不能被忽略.由于每一个GPS 接收机都拥有其独特的等离子体层传播路径(不同经纬度),对于全球TEC 的分布而言,其数据应包含等离子体层不同部分的贡献,因此三维等离子体层密度分布的构建尤为重要.

对等离子体层的探测已经持续了多年.1952年,L.R.Owen Storey 利用哨声波探测结果首先证实了等离子体存在于地球大气层中(Keyser et al.,2009).1960年代,Carpenter(1966 )、Gringauz(1963)分别利用地面哨声波和Luna-2 卫星就位探测结果发现在距约3RE的区域上等离子体密度急剧下降,证实了等离子体层顶的存在.在过去的50年中,随着人造卫星技术的发展,许多探测仪器被发射升空,以揭示等离子体层的密度结构和动力学特征.这些仪器可以分为四类:第一类是质谱仪.该仪器可就位探测等离子体层离子密度,如OGO-5 卫星上的氢离子体质谱仪、DE-1 上搭载的延迟离子质谱仪等.通过这些测量发现了等离子体层密度变化的很多特征(Chappell et al., 1970; Comfort et al., 1985; Harris et al., 1970; Newberry et al.,1989; Olsen et al., 1987).第二类是等离子体波动探测仪器,测量等离子体层中离子激发的波动来反演等离子体层参数,如Carpenter 和Anderson(1992)利用ISEE-1 卫星上的扫频接收机的观测数据来反演得到的电子密度分布,并以此建立了首个等离子体层电子密度分布模型——CA 模型.此后发射升空的DE-1、AKEBONO、CRRES、IMAGE、Cluster、VAP 等卫星均搭载此类仪器,这为我们提供了大量的等离子体层电子密度探测数据(Darrouzet et al., 2009b; Kotova, 2007; Obana et al., 2021).第三类是光学遥感仪器,通过对等离子体层He+共振散射的太阳30.4 nm 谱线进行全球成像观测,反演等离子体层物理参数.如美国IMAGE 卫星上的EUV成像仪、日本KAGUYA上的EUV 望远镜和中国CE-3 上的EUV 相机(Goldstein et al., 2000, 2003;He et al., 2011, 2013, 2016).其中IMAGE 卫星所搭载的EUV 获取了第一批全球等离子体层图像,直观展示了等离子体层羽状、槽区、肩状、通道状、指状和细齿状几个典型的结构(Darrouzet et al.,2009a).第四类是根据就位探测数据来推算电子密度.例如,许多研究利用THEMIS 卫星上所搭载的电场仪器(electric field instrument, EFI)和静电分析仪(electro-static analyzer, ESA)所测量的航天器电势和电子热速度,推断出总电子密度(Li et al., 2010).目前,基于该卫星观测数据已建立了多个等离子体层顶模型(Cho et al., 2015; Liu et al.,2015; Verbanac et al.,, 2015).

基于以上卫星探测数据,大量的研究结果均表明,地球等离子体层是非常动态的,其结构和组成在不同地磁活动的影响下会发生显著的变化.同时,近年来一系列研究成果对等离子层顶的形成、等离子层内部以及等离子层表面上存在各种大小和形状的密度结构、等离子层的填充和侵蚀过程都有了更为深入的解释.本文结构安排如下:在第1~4 节中,我们回顾了近年来等离子体层对地磁活动响应的研究成果、等离子体层中的波、顶部电离层和等离子体层电子含量变化规律以及等离子体层顶和等离子体层密度模型的发展.在第5 节中,我们提出了对等离子体层的研究工作中一些亟待解决的问题.

1 等离子体层与地磁活动

等离子体层是空间环境扰动状态的指示器,等离子体层的动态分布变化是太阳风和磁层相互作用的结果.由太阳日冕向外喷发的高速等离子会诱发磁层大尺度对流运动,引起磁层内部各个区域扰动,这其中也包括等离子体层(Burch et al., 2001;Frank, 1971; Kersley and Klobuchar, 1980; Li and Xu,2005).等离子体层的大小和形状随地磁活动的水平变化很大.等离子体层在地磁活动水平增强期间迅速向低L值(L为漂移壳参数)区域收缩或侵蚀,并在恢复期间缓慢地增长或重新填充(Gallagher et al., 2021).

1.1 侵蚀与回填

质量和空间分布是等离子体层最基本的属性之一,Krall 等(2014)的研究表明,由于日照、电离层的不均匀结构等一系列原因,电离层等离子体的流出增加了等离子体的含量.处于高纬度的等离子体外流和太阳风驱动传输可能导致内磁层等离子体层质量增加(Gallagher and Comfort, 2016).由于等离子体层与地球的近似共旋而产生的离心力以及磁场梯度不稳定性也可能导致等离子体层向外漂移(André and Lemaire, 2006; Lemaire and Schunk,1992),有部分研究表明等离子体层不完全随地球旋转(Bespalov et al., 1996; Burch et al., 2004; Gallagher et al., 2005; Galvan et al., 2010; Huang et al.,2011).然而,对等离子体层质量和空间分布的理解受到我们测量其传输、填充、损耗及其分布的方式的影响,利用单或多颗卫星都无法使用原位探测的方式跟踪等离子体层和电离层之间物质输运的方式,这无疑限制了我们对因流出和传输而引起的等离子体层密度变化的理解能力(Gallagher et al.,2021).

目前的研究表明,等离子体层最初的侵蚀出现在午夜侧附近(Gallagher and Adrian, 2007; Goldstein and Sandel, 2005).在不同的MLT 区间上,等离子体的损失分布在不同磁地方时区间上,因此侵蚀的影响从初始位置以有限的速度传播.对EUV /IMAGE 的观测数据进行分析,所有侵蚀事件中都观察到了这种传播效应(Goldstein and Sandel,2005).此外,RPI / IMAGE 观测结果还显示了等离子体沿磁力线上的显著损失.2004年,Reinisch等(2004)分析了2001年3月31日磁暴期间的观测数据,结果表明,等离子体层通量管在不到14小时内损失了超过66%的等离子体,并且在10 天内发生了再填充(Reinisch et al., 2004).通过对等离子层的质量密度作为地方时函数的统计分析,Chi 等(2013)发现,在研究的所有纬度中,午后的质量密度都有所增加,且L= 2~3 区间上夜侧密度会进一步增加.利用LANL 和IMAGE 卫星的观测结果,Denton 和Borovsky(2014)证明地磁活动的变化极大地影响了等离子体层羽及其邻近区域的电子密度,但对质量密度并没有显著影响.Kwon 等(2015)基于THEMIS 卫星的电势数据,对地磁活动平静期间等离子体层顶位置进行了统计研究.在地磁活动平静时,在黄昏区域观察到轻微的等离子体层凸起,并且等离子体层顶几乎延伸到所有MLT 区间上的地球同步轨道.这些结果证实了由对流和共转电场的组合在全球驱动的等离子体空间分布的一般情况.Bandić等(2016)利用CRRES卫星数据计算了不同地磁活动水平下的等离子体层顶空间形状在MLT 上的分布特征.他们发现,在较高的地磁活动水平下,等离子体层在黄昏后具有最大的外部扩展,并且对流电场的减少使这种扩展转向了午夜,这表明等离子体层顶是由交换不稳定性运动机制形成的.

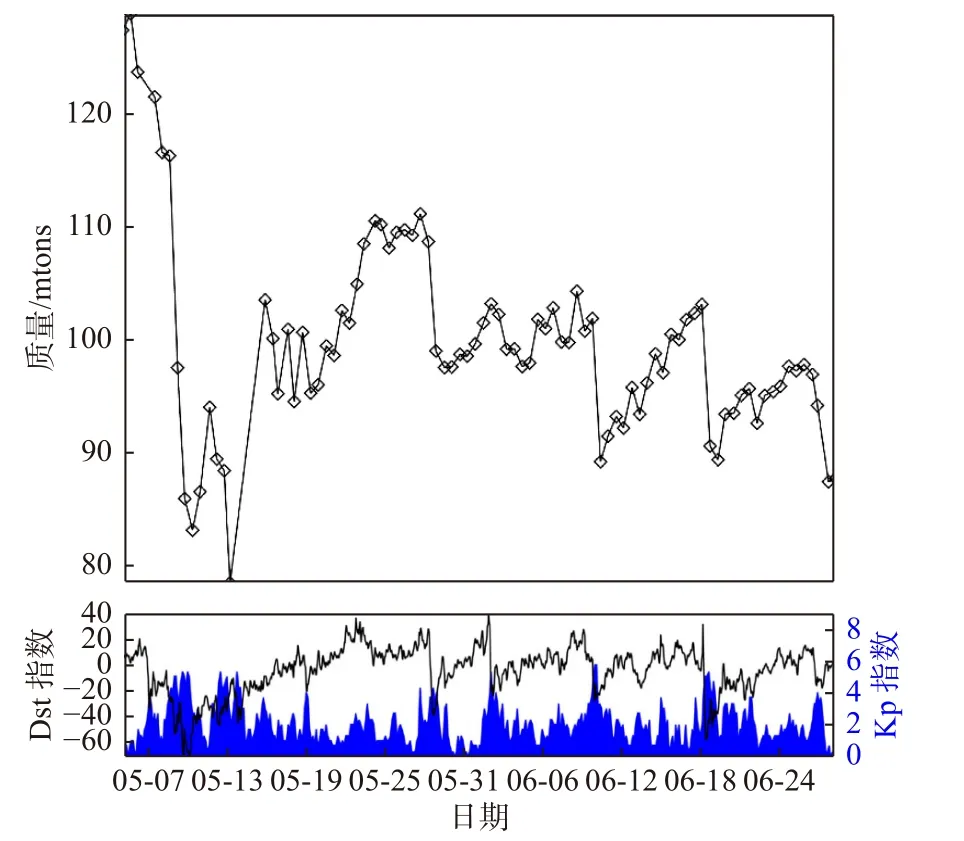

基于IMAGE 卫星的极紫外成像仪(EUV)对He+的全球观测,可以通过侵蚀和再填充时间的积分质量来量化等离子体层的含量(Burch, 2000;Goldstein et al., 2019; Sandel et al., 2000; Sandel and Denton, 2007).2019年基于RIMS / DE-1 数据,Goldstein等(2019)对冷的等离子体浓度对温度的依赖性进行了研究分析.如图1 所示,发现冷H+和He+对温度的依赖性非常弱,但较冷的O+浓度会随着这些离子变暖而急剧增加(Goldstein et al.,2019).Spasojevic 和Sandel(2010)计算了等离子体层He+的整体损失情况.另外,通过使用He+和H+数密度比值来估计从等离子体层中损失物质的总量,并对总的质量损失进行了定量分析.2021年,Gallagher 等(2021)对等离子体层的侵蚀和回填进行了全球范围的考察,认为磁暴期间等离子体层的损失类比为“呼吸”过程,在呼气过程中等离子体会损失.在接下来的平静期,会再次填充或吸入等离子体层.等离子体在平均等离子体层顶的位置以内约有22%~42%的侵蚀,在其以外约为35%~72%.在较低的太阳活动期间,发现更多的可变性和更高的再填充率.如图2 所示,在对其质量含量进行了54 天的跟踪后,只有第一次吸气/呼气是“深的”,其余部分则结转了过去和持续活动的后果,这阻碍了等离子体层的全面恢复(Gallagher et al., 2021).

图1 离子密度、温度和组成比的统计分布,黑色粗实线为相应L 位置观测结果的中值和标准差(修改自Goldstein et al.,2019)Fig.1 Statistical distributions of ion density, temperature, and composition ratio.Thick black lines indicate per-L median and standard deviations (modified from Goldstein et al., 2019)

图2 从2001年5月5日至2001年6月28日,约54 天的等离子体层总质量含量与该时间段的地磁指数Dst 和Kp(修改自Gallagher et al., 2021)Fig.2 The total content of the inner plasmasphere (1.5≤ L ≤3.0) by mass is plotted for roughly 54 days from 2011-05-05 to 2001-06-28.Geomagnetic indices Dst and Kp are shown in the bottom panel (modified from Gallagher et al., 2021)

1.2 等离子体层羽与重联

对流电场控制着等离子体层中粒子的运动.在地磁活动平静时期对流电场较小,等离子体层可以延伸到超出地球同步轨道的区域上(~ 6.6RE).在强地磁暴期间,对流电场增加,将等离子体层的外部区域侵蚀成羽状结构,该区域向日侧磁层顶延伸,并在日侧午后区域到达重联点.基于THEMIS 卫星观测数据进行统计研究,在12.5 %的穿越期间,等离子体层羽存在于日侧的磁层顶.当该结构到达磁层顶时,它在磁地方时中最常见的位置是MLT =13.6.在日侧重区域存在致密的冷的等离子体,这表明其可影响该区域等离子体的分布情况,从而影响重联过程(Walsh et al., 2013).

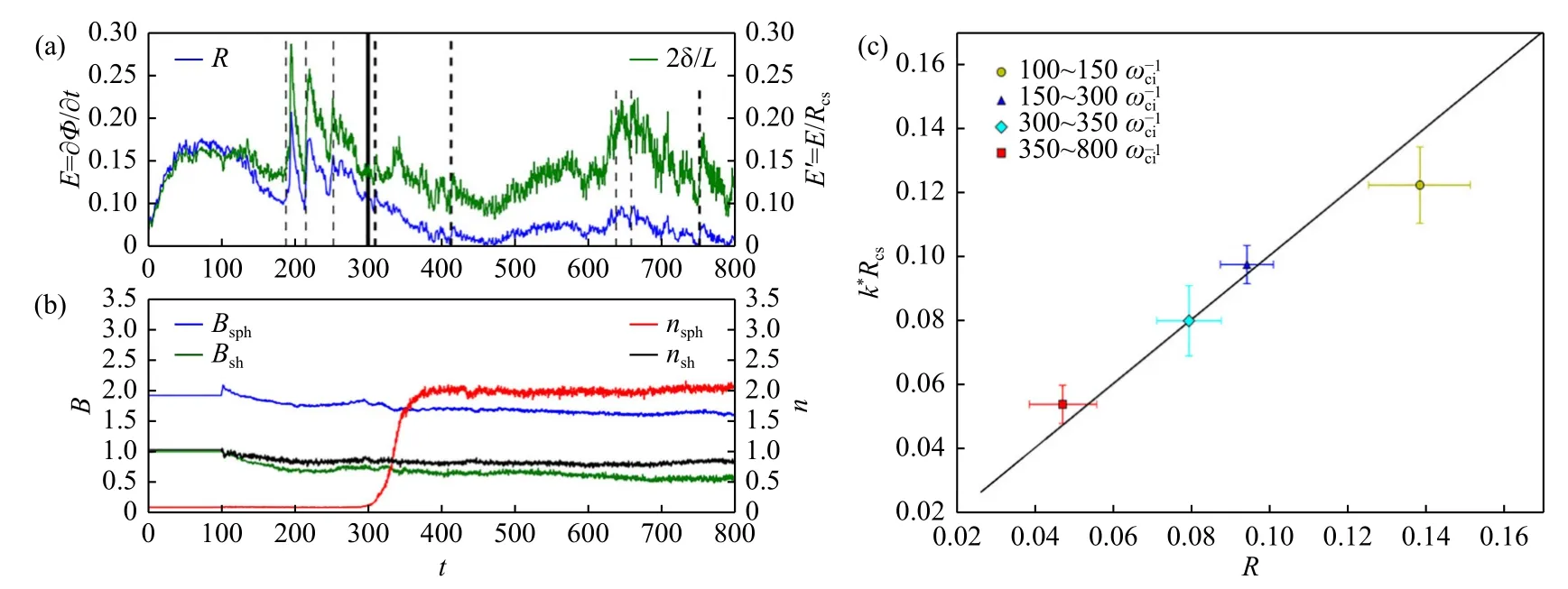

Toledo-Redondo 等(2016)分析了磁重联事件期间日侧磁层顶冷离子的观测结果,这些离子被靠近重联X 分界线区域内的波和电场加热.Zhang 等(2018)使用THEMIS 数据考察了磁层顶日下点附近等离子体层羽的起源,这些流入的冷等离子体可能已分别磁重联区域内的旋转间断和慢激波加速.基于模拟,Ouellette 等(2016)和Wang 等(2016)发现,当在日侧磁层顶观测到等离子体层羽时,重联率显著降低.基于MMS 卫星的探测结果,Fuselier 等(2016)试图在昏侧磁层顶附近寻找冷的等离子体.由于仪器探测能量的限制,他们并没有检测到来自等离子体层羽的冷的等离子体.所观测到的离子对昏侧磁层顶的重联影响不大,主要是因为它们的密度较低,对重联区域的贡献有限,仅有冷的致密的等离子体才有可能产生这种影响.Dargent 等(2020)模拟了等离子体层羽到达磁层顶的过程,如图3 所示.模拟分为了四个部分:初始不稳定状态、等离子体层羽到达磁层顶之前的稳定状态、等离子体层羽相互作用以及其被重联区域完全吞没后的稳定状态.等离子体温度的变化对磁重联率没有影响,平均而言,磁重联率仅取决于总离子密度.

图3 对重联率依赖性的模拟.(a)对于重联率的模拟;(b)用于归一化重联率的磁场和密度的渐进值;(c)所有模拟时间的散点图(修改自Dargent et al., 2020)Fig.3 (a) Reconnection rate R of the plume simulation.(b) Asymptotic values of magnetic field and density used to normalize the reconnection rate.(c) Scatter plot for all the times in the simulations (modified from Dargent et al., 2020)

2 等离子体层中的波

等离子体波动是了解质量和能量如何从磁尾转移到等离子层、电离层并最终转移到大气的关键.小尺度波可以耗散能量并影响等离子体层的热状态,而大尺度波可以反映等离子体层的整体形态(Khazanov et al., 1996).在等离子层中传播的波与介质中存在的带电粒子相互作用,可以加速或减速它们.粒子也可以扩散到损失锥中并沉降到较低的高度.反过来,波也可以被放大或衰减.在等离子体层中,发现了从几mH 到MHz 的丰富的波.此外,它们还可以作为等离子体状态和相关物理过程的有用诊断工具(Singh, 2010).自1950年以来,地基和天基观测收集了大量关于等离子体层中波的信息,并获得了有关等离子体层特性和过程的宝贵信息(Lemaire et al., 1998).低频哨声波是等离子体层中第一个被观测到的波,其特征提供了等离子体层大部分的早期信息,如电子密度、通量管的总电子含量、电子通量的传输、通量管特性、大尺度电场特性、等离子体层整体的形状和等离子体层顶位置信息等(Carpenter, 1963, 1966, 1970, 2004; Park,1972; Park et al., 1978; Singh A K and Singh R P,1999; Singh R P et al., 1998; Singh U P and Singh R P, 1997).

2.1 等离子体层中的超低频波

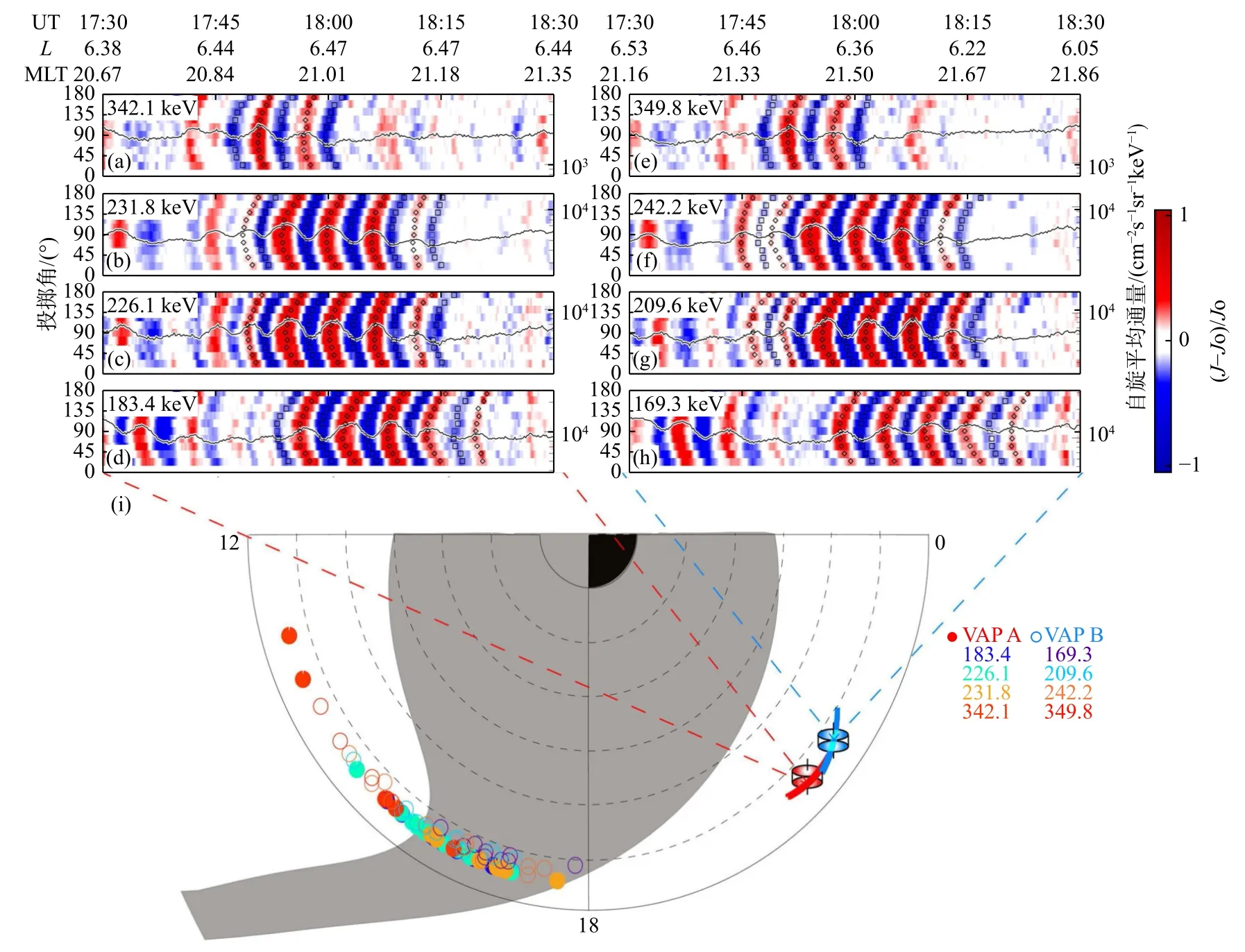

超低频波是频率在 1 mHz~1 Hz 之间的地磁脉动,与地球磁层中其他波动相比(例如,嘶声波、合声波、磁声波等),超低频波主要有以下三个特点:(1)频率最低;(2)波长最长;(3)能量密度最大(Zong et al., 2017a).这种大尺度的磁流体力学波在太阳风-磁层-电离层耦合中对物质输运和能量传递起着关键作用(Ren and Zong, 2022).大多理论都将等离子体层顶视为一个陡变的边界,而等离子体层羽状结构的存在会使一定频率范围内的超低频波束缚在这一区域中(Lee and Kim, 1999;Liu et al., 2013; Menk et al., 2014).Ren 等(2019)利用 VAP 卫星共6年的观测数据统计分析了超低频波与低能电子相互作用发生的空间分布情况,发现在昏侧的发生率明显高于晨侧,并且Pc 4-5 波段的波谱强度同样呈现出晨昏不对称性.Li 等(2017)进一步分析了北斗卫星搭载的电子能谱仪所得观测数据,发现这种区域性的超低频波和共振能量电子的能谱色散一致性很好(Li et al., 2017).Degeling等(2018)对对流电场驱动的等离子体层羽状结构演化对超低频波空间分布影响进行了研究,其结果显示在羽状结构还未出现的初始状态下,超低频波分布在晨昏两侧并且呈现对称分布,随着羽状结构的形成,超低频波的分布呈现出了明显的晨昏不对称性.此外,共振能量电子的投掷角色散特征中也找到了局域性的超低频波存在的证据(Hao et al.,2017; Zhao et al., 2020, 2021).如图4 所示,Zhao等(2021)利用VAP 卫星在2013—2017年的观测数据找到了一系列“条形”和“回旋镖形”事件,利用其中投掷角色散的特征通过理论计算反向追溯漂移共振发生的区域.通过比较这些事件的源区和等离子体层羽状区域的关系,可以看到大部分事件都发生在等离子体层羽状结构中,这也再次表明了超低频波被羽状结构束缚的特征.

图4 2015年4月4日,VAP 卫星所观测到的不同能量通道上的“回旋镖形”色散特征,其起源与等离子体层羽的比较.(a-h)色散特征;(i)色散回溯结果,不同颜色代表不同的能量通道(修改自Zhao et al., 2021)Fig.4 "Boomerang-shaped" stripes on different energy channels observed by Van Allen Probes on April 4, 2015, and its origins compared with that of the plasmaspheric plume.(a-h) Show the "Boomerang-shaped" stripes on different energy channels; (i)Shows the solid and hollow circles represent the trace-back results from "boomerang-shaped" stripes observed by VAP-A and VAP-B, respectively (modified from Zhao et al., 2021)

2.2 等离子体层顶表面波

太阳风和行星际磁场在驱动地球磁层能量耗散中扮演着决定性角色.当行星际磁场具有南向分量时,太阳风物质和能量就会进入地球磁层,在其中对流,并最终释放到电离层和高层大气中,产生极光现象.在磁层中传播的大部分电磁能量由超低频波携带,并能耦合不同的等离子体区域.外源脉冲可在磁层顶附近激发表面波,由表面波引起的超低频波可向内传播,并通过磁力线共振激发阿尔芬驻波(Pu and Kivelson, 1983).2020年,He 等(2020)通过多卫星观测等离子体层顶的表面波,发现当环电流周期性注入挤压陡峭的等离子层顶时,能够形成等离子层顶表面波(PSW),散射能量粒子发生沉降从而产生锯齿极光.图5 展示了锯齿极光的观测证据.利用FY-3D 卫星5年的极光观测统计了磁暴期间“锯齿形”极光的发生率,发现其高达90%以上.等离子体层顶表面波可能在磁暴期间有着极高的发生率(He et al., 2020; Zhang et al., 2019).该项工作的重要意义在于初步厘清了长期以来关于PSW 和锯齿极光的疑问和争论,发现了磁层内波动能量激发和传播的新模式.

图5 表面波(a、d-f、g-i)和关联的锯齿极光(b-c)的观测证据(修改自He et al., 2020)Fig.5 Coordinated observations of PSW and associated SA on July 16, 2017 (modified from He et al., 2020)

2.3 超低频波对等离子体层低能粒子的影响

行星际激波在磁层中引起的电场扰动和磁场变化会对等离子体层产生非常显著的影响(Samsonov et al., 2007; Yue et al., 2016; Zhang et al.,2012),等离子体层羽状结构在这种影响下密度会在几分钟内从10 cm-3增加到100 cm-3(Zhang et al., 2012).以往的研究主要关注超低频波对辐射带高能电子和环电流能量离子的影响(例如, Zong et al., 2007, 2009, 2012).最近,Van Allen Probes 卫星(Ren et al., 2017, 2018, 2019; Ren, 2019)和Cluster 卫星(Zong et al., 2017b)的观测表明超低频波可通过漂移-弹跳共振加速等离子体层低能电子,MMS 卫星观测结果表明超低频波通过E × B调制低能离子且将离子成分进行区分,从而对磁层中低能离子的主要成分进行探测(例如, Liu et al.,2019).但目前关于地球磁层中超低频波与低能粒子之间的相互作用研究还有很多问题亟待解决,包括:(1)超低频波对冷离子的影响是否显著?其分布特征如何?(2)大尺度的超低频波对等离子体波的激发和空间分布有多大的影响?主导机制有哪些?(3)超低频波如何影响等离子体层中各类结构的密度分布?(4)等离子体层顶表面波对内磁层的动力学过程有些影响?(5)磁层顶表面波或等离子基层羽状结构中束缚的超低频波能否通过与低能粒子的相互作用影响磁层顶重联过程等(Ren and Zong, 2022).

3 顶部电离层及等离子体层电子含量的变化规律

电离层位于地球表面以上60 km 到1 000 km,其主要成分包括电子、O+、H+、He+以及其他微量的重离子,整体上呈现出电中性.通常,O+占到80%左右,但太阳中的紫外和X 射线辐射导致的光化学过程变化也会使得其离子成分产生变化(Kelley, 1989),这也使得电离层总电子含量(TEC)会产生明显的时空变化特征.地球等离子体层、电离层共同构成了一个紧密耦合和相互作用的非线性系统.等离子体层、电离层重叠区域中的等离子体包裹在地球磁场中,电场、电流、压力梯度和波动对该系统的动力学过程都有很大影响.通过对等离子体层电子含量变化规律的研究,能够加深我们对电离层与等离子体层之间所发生的各种动力学耦合过程作用机制的理解.

3.1 顶部电离层及等离子体层电子含量的分布特征

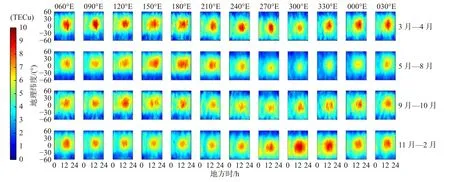

卫星导航、定位和授时以及遥感、遥测等误差很重要的一个来源就是电波传播路径上的等离子体对电波的影响.这种误差主要与电波传播路径上单位截面柱体里的积分电子含量(即通常所谓的总电子含量TEC)有关.Yizengaw 等(2008)利用Jason-1 卫星上的GPS 数据首次估计了等离子体层电子含量.通过统计,发现在夜间和太阳活动平静期,等离子体层的电子含量占电离层和等离子体层总电子含量的相当大比例,白天约为10%,晚上高达60%.在实际应用中,由于GPS-TEC 测量时电波在等离子体层中的传播路径很长,约3~6RE,等离子体层的电子含量仍占相当大的比例,要获得更为精确的传播路径上的电子密度,就需要考虑到等离子体层在其中的贡献(Jin et al., 2021; Mishin and Burke, 2005; Pierrard and Voiculescu, 2011; Prol and Hoque, 2021; Thompson et al., 2009; Zhang et al.,2016, 2017).2021年,Jin 等(2021)利用COSMIC 卫星观测数据对顶部电离层及等离子体层的长期变化进行了研究.逐年的统计结果表明在不同的太阳活动背景条件下,等离子体层总电子含量(PTEC)有着明显的地方时分布特征和季节变化特征,如图6 所示.此外,根据PTEC 的长期变化和F10.7 指数存在高度相关,特别是在白天地磁纬度高的地区,相关系数可以达到0.93(Jin et al.,2021).

图6 2007年1月至2017年12月的月均F10.7 指数和平均白天和夜间PTEC(修改自Jin et al., 2021)Fig.6 Monthly mean F10.7 index and mean daytime and nighttime PTEC from January 2007 to December 2017(modified from Jin et al., 2021)

3.2 对电离层模型的改进

Zhang 等(2017)利用COSMIC 卫星podTEC数据分析了顶部电离层及等离子体层电子含量变化特征并将其与IRI_Plas 模型进行了对比研究.如图7所示,顶部电离层及等离子体层电子含量随地磁纬度的分布以及随地方时、季节、太阳活动水平高低年产生不同程度上的变化.所观测到的顶部电离层及等离子体层电子含量变化季节变化规律的上述经度依赖特征并没有在IRI _Plas 模型中得到体现;IRI_Plas 模型给出的值通常小于观测得到的顶部电离层及等离子体层电子含量变化,尤其是在夜间.而且,IRI_Plas 模型给出的结果在低纬区域出现了不真实的“双峰”结构,而这种“双峰”结构并没有出现在观测结果中.这些结果为IRI_Plas 模型的改进方向提供了参考价值(Zhang et al., 2017).Kashcheyev 和Nava(2019)进一步对NeQuick 2经验电离层模型进行了验证.通过将等离子体层电子密度与太阳活动水平、季节、当地时间和地磁纬度建立函数关系,表明NeQuick 2 模型低估了电离层顶部和等离子层电子含量,尤其是在上午时段.模型和实验数据之间的差异最大的条件也已被确定并被认为是未来模型改进的指示.2021年,基于低轨卫星上的GNSS 测量,Prol 和Hoque(2021)开发了一种三维模型方法来描述顶部电离层和等离子体层的电子密度.与NeQuick 相比,对顶部电离层和等离子体层有了更为准确的描述:在800 km 处的电子密度方面有15%的改进,在大多顶部电离层区域,不同太阳活动下有着26%~55%的改善.

图7 2008年不同经度观测到的TPEC 的季节变化(修改自Zhang et al., 2017)Fig.7 Seasonal variation of the observed TPEC at different longitudes for 2008 (modified from Zhang et al., 2017)

4 等离子体层模型

等离子体层对内磁层的很多物理过程很重要,其大小和形状控制着等离子体层波的生成和传播,并影响着波粒相互作用,从而极大地影响高能离子和电子在广泛能量范围内的分布.等离子体层密度是空间天气领域很多应用的关键参数,例如航天器充电引起的航天器异常分析和对GPS 导航误差的精确校准等.因此,需要更为准确地对等离子体层进行建模,模拟不同空间天气参量下等离子体层的分布特征,以便可以为上述应用提供更好的支撑.

4.1 等离子体层顶模型

此前,用于确定等离子体空间位置的模型有两类,包括基于物理的模型和基于统计的经验模型.全球核心等离子体层模型可以用密度的径向陡变梯度来对等离子体层顶进行识别(He et al., 2013;Liemohn et al., 2004; Ober et al., 1997).Pierrard 等(2009)详细地回顾了基于物理的等离子体层模型.Verigin 等(2012)和Kotova 等(2015)基于物理对地球等离子体层密度进行了重建,并在最后将等离子体层顶描述为了一个闭合的流线,但形状分布更加准确.这些模型增加了我们对等离子体层的物理理解.与此同时,很多基于统计的等离子体层顶位置分布模型也已被开发.通常,这些模型都是用单参数或多参数拟合构建的.例如,Carpenter 和Anderson(1992)基于Kp 指数,第一个提出了等离子体层顶距离地心的方程.根据这一体系,更多的空间天气指数被使用以构建等离子体层模型,如Dst、SYM-H、AE 等(Moldwin et al., 2002;O'Brien and Moldwin, 2003).由于地球空间变化的直接驱动因素是外部太阳风,因此很多研究将太阳风和行星际磁场(IMF)作为模型驱动参数(例如,Bandić et al., 2016; Cho et al., 2015; Larsen et al.,2007; Verbanac et al., 2015).但这些模型大多是单参数驱动的.之后,考虑到太阳风的直接驱动以及磁暴/亚暴期间等离子体层的响应,构建了多参数驱动模型.例如,Liu 等(2015)构建了具有五个地磁指数(SYM-H、AL、AU、AE 和Kp)的MLT等离子体层顶空间位置模型.He 等(2017)基于多卫星观测结果构建了一个庞大的等离子体层顶数据库,并提出了一个全新的太阳风驱动的全球动态等离子体层顶模型(SWGDP).该模型由太阳风参数和地磁指数驱动,在所有MLT 区间上可平滑地描述等离子体层顶位置分布.

更多新技术的加入让等离子体层顶模型从二维扩展到了三维.Zheng 等(2019)基于反向传播神经网络开发了三维等离子体层顶分布模型.作为第一个三维等离子体层顶经验模型,该模型对应于真实的等离子层顶结构,并可输入参数来进行等离子体层顶位形的预报,具有很高的空间天气应用价值.模型对输入参数、时间、季节和年份高度敏感.图8 显示了该模型与THEMIS 卫星穿越等离子体层实际位置的比较结果,模型与观测结果具有很强的一致性.与以往的模型相比,该模型可以提供更准确的等离子体层顶位置,也可以作为开发其他模型如全球等离子体层密度模型的基础参考.

图8 THEMIS 卫星的12 次等离子体层顶穿越事件,黑点代表真实穿越位置,蓝线代表卫星轨道(修改自Zheng et al., 2019)Fig.8 Twelve crossing events of THEMIS satellites.The black spot in each picture indicates the true crossing position and the blue line denotes the orbit (modified from Zheng et al., 2019)

4.2 等离子体层密度分布模型

近几十年来,已经开发了许多基于物理和经验的等离子体层密度分布模型,其可分为以下三类:磁赤道等离子体层电子密度分布模型(Berube et al., 2005; Carpenter and Anderson, 1992; Chu et al.,2017a; Sheeley et al., 2001; Zhelavskaya et al., 2017,2021)、场向密度分布模型(Huang et al., 2004;Ozhogin et al., 2012; Tu et al., 2006)和全球等离子体层电子密度分布模型(Chu et al., 2017b; Gallagher et al., 2000).

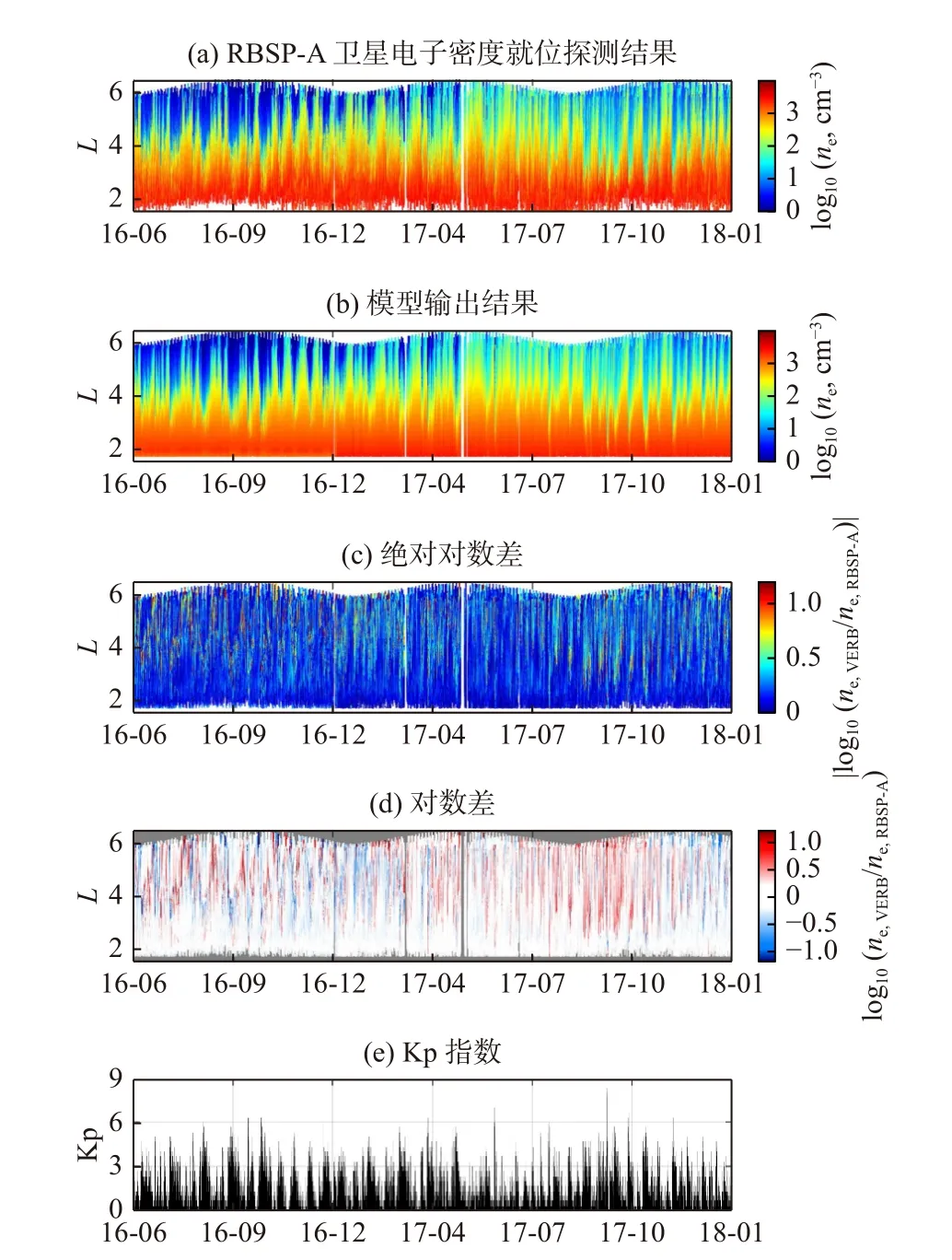

Carpenter 和 Anderson( 1992)、 Sheeley 等(2001)使用等离子体层密度观测结果进行统计平均研究,并建立了粒子密度随L值变化的模型.Carpenter 和Anderson(CA)模型是基于国际日地探测器(ISEE-1)扫频接收机(SFR)观测数据的等离子体层稳态电子密度分布模型,其空间覆盖范围为2.25 <L< 8.CA 模型采用了分段方式重建了MLT = 0—6 和MLT = 6—15 磁地方时范围内的磁赤道面上等离子体层电子密度分布.与CA 模型相比,Sheeley 模型仅使用一个函数映射所有磁地方时,其范围覆盖了3.0 ≤L≤ 7.0.Gallagher 等(2000)开发了全球核心等离子体模型(GCPM),其利用几个过渡方程将几个之前开发的模型(Carpenter and Anderson, 1992; Gallagher et al., 1998)进行了结合,以提供更为全面的内磁层等离子体密度分布描述.与此同时,IMAGE 的探测结果促进了场向模型的建立.IMAGE 搭载的无线电等离子体成像仪(RPI)可以发射和接收从3 kHz 到3 MHz 的波(Burley et al., 2000; Reinisch et al., 2000).通过扫描和传输不同频率的波,可以在很短的时间内获得同一磁力线上的大量电子密度数据,这有助于我们精确地建立等离子体层场向模型.基于IMAGE 探测数据,Huang 等(2004)和Tu 等(2006)建立了径向二维电子密度分布模型.此外,在动态模型方面,基于磁通管对流理论,Ober 等(1997)建立了动态全球核心等离子体层模型(DGCPM).在不同太阳风和地磁活动参数的驱动下,考虑了通量管体积变化和电离层和等离子体层离子含量变化引起的对流再填充效应,实现了对磁赤道面上等离子体层密度分布的计算.近5年来,许多新技术的加入极大地推动了等离子体层模型的发展.如图9 所示,Chu 等(2017a, 2017b)基于神经网络算法,利用多颗卫星的观测数据对磁赤道面上的等离子体层电子密度分布和三维动态等离子体层密度分布进行建模,并提出了DEN3D 模型,其很好地模拟了等离子体层在磁暴期间的一般动态特征.此外,Zhelavskaya 等(2017, 2021)将神经网络算法与基于物理的等离子体层电子密度分布模型相结合,提出了PINE 模型.图10 展示了2016年7月至2018年1月期间,Zhelavskaya 等(2021)的离子体层同化模型和VAP-A 观测数据的长期比较结果,表明其具有良好的定量性能,并且很好地再现了等离子体层的一般动态特征.

图9 2013年6月1日发生的地磁暴期间DEN3D 模型的电子密度剖面情况.上图显示了SYM-H 指数(红色)和AL 指数的绝对值(蓝色)(修改自Chu et al., 2017b)Fig.9 Overview of electron density profiles along magnetic field lines during a geomagnetic storm that occurred on June 1, 2013.The figure on top shows the SYM-H index (red) and absolute values of the AL index (blue).The four contours show the fieldaligned density profiles in the noon-midnight meridian plane modeled by the DEN3D model.The four times are indicated by the vertical dashed lines (modified from Chu et al., 2017b)

图10 2016年7月至2018年1月期间,离子体层同化模型和VAP-A 观测数据的长期比较(修改自Zhelavskaya et al., 2021)Fig.10 Long-term comparison of the assimilative model and RBSP-A density measurements during July 2016 to January 2018 (modified from Zhelavskaya et al., 2021)

然而,应该注意的是,CA 模型中的槽密度和Sheeley 模型中的等离子体层和槽密度是L和MLT的函数,它们与地磁活动无关.CA 模型的等离子体层密度的经验函数考虑了太阳周期效应,但这意味着模型输出的等离子体层密度仅依赖于几个月的长时间尺度(半年变化和太阳周期),无法描述等离子体层随着更多空间天气参量的动态变化特征(Chu et al., 2017a).基于神经网络算法的模型的性能在很大程度上取决于训练数据的可用性.当数据覆盖范围有限或不存在时,不可能从有限数量的示例中学习(例如在地磁暴期间).这时神经网络算法的性能将显著降低,基于观测数据的经验模型将更加稳定(Chen et al., 2019; Zhelavskaya et al.,2021).

5 总结和展望

本文对等离子体层对地磁活动的响应、等离子体层中的波、顶部电离层及等离子体层电子含量的变化规律和等离子体层模型这四个方面的研究内容进行了回顾.这些工作集中展示了等离子体层在不同太阳风、地磁活动条件下地球等离子体层的动态特征,这也说明了由太阳风磁层相互作用是等离子体层对地磁扰动动态响应的关键.总体上来看,对流增强造成的等离子体层侵蚀的早期假设已经通过观测数据得到了证实,但是等离子体层羽状结构形成背后的物质输运特征仍需要被更广泛和深入地研究.地磁扰动期间,等离子体层-电离层或等离子体层-磁层之间的等离子体交换机制仍需要明确.此外,等离子体层表面波的假设在近些年来得到了证实,其驱动的“锯齿极光”在磁暴期间发生率高达90%,表明这一物理过程是磁暴期间的普遍现象,对磁层空间的能量输运产生关键影响.随着掩星探测技术的进步,对顶部电离层的研究将逐渐增多.顶部电离层及等离子体层电子含量的长周期变化规律已经明确,更多的动态定量变化规律在未来会被揭晓.与此同时,利用更多新技术,等离子体层模型得到了更好地发展.相较于以往的经验模型,基于神经网络算法的等离子体层密度模型更加动态和准确,但对于极端地磁条件下等离子体层电子密度的预测能力仍需完善.

除此之外,在对等离子体层的研究上,仍有很多问题亟待解决,包括:(1)等离子层中的等离子体在磁层中是如何输运的?有多少是通过磁层顶重联进入磁鞘并在太阳风中损失?在重联的过程中,有多少等离子体因此被磁尾所捕获?这些等离子体是否可以被加速并且成为内磁层区域中粒子的一部分?(2)等离子体层和电离层之间的定量输运情况是什么样的,其全球分布特征有何特点?等离子体层-电离层物质输运的损失对太阳风地磁活动的响应是如何的?不同纬度电离层-等离子体层耦合的动力学差异和输运机制是什么?不同成分的离子是变化特征是什么?(3)热层是如何影响等离子体层的填充的?在填充过程中的物理过程如何随着填充过程的进展而发生变化?(4)等离子体层中离子质量的作用是什么,在填充过程中该是如何变化的?具有不同起源和性质的等离子体以及所涉及的各种过程是否混淆了我们对等离子体层填充的理解?(5)等离子体层顶的特殊结构的激发和传播机制是什么? 等离子体层顶对等离子层顶表面波波长和振幅特征的调控能否被更进一步地阐述?等离子体层的典型结构是否都可以被很好地解释?