太阳大气中的莫尔顿波与极紫外波

陈鹏飞

1 南京大学天文与空间科学学院,南京 210023

2 南京大学教育部现代天文与天体物理重点实验室,南京 210023

0 引 言

太阳是一个由自身引力维持的巨大等离子体球,其主要成分是氢和氦,其它元素加在一起的质量占比不到2%.以日面中心处肉眼可见的太阳表面底层对应的高度为界,我们通常称界面以下为太阳内部,界面以上为太阳大气.由内而外,太阳大气分为500 km 厚的光球、~2 000 km 厚的色球、~100 km厚的过渡区以及一直往外延伸的日冕,其中光球就是我们肉眼可见的太阳表面.光球的温度从底边界的8 000 K 降到顶部的4 200 K,色球的温度则由4 200 K 随高度逐渐上升到20 000 K 左右,日冕的温度则达到(1~2)×106K.相应地,光球和色球的密度标高为100 km 的量级,而日冕的密度标高则是10 000 km 的量级.也就是说,等离子体密度在光球和色球层(及色球与日冕之间的过渡区)急剧下降,而在日冕中则缓慢下降.在太阳大气中充满了磁场,其中光球层的气压磁压比大于1,因此磁场受流场支配,主要集中在超米粒对流元胞的边界上,在太阳表面呈现非常不均匀的分布;进入日冕后,磁场更为均匀地分布其中,除了磁零点附近的区域外,大部分区域的气压磁压比远小于1.日冕的磁场由大小不同的闭合磁环(其两个足点均扎根于太阳表面)以及开放的磁流管组成.

在太阳内部产生的磁场不断浮现到太阳大气,再加上太阳表面的较差自转、对流运动以及磁场本身的扩散,日冕磁场处在不停的变化状态中.因此,太阳大气充满了各种扰动,这些扰动必然在可压缩等离子体大气中产生各种磁流体波动.大部分时候是由无处不在的小扰动产生各种小振幅波动,但是,当局部的磁能积累到一定程度而使得磁结构变得不稳定或失去平衡之后,磁能会急剧释放,产生太阳耀斑、日冕物质抛射(coronal mass ejection, CME)和喷流等爆发现象.这些剧烈爆发现象除了会激发局地的冕环振荡(对应冕环中的驻波),也有可能在太阳大气中产生大尺度传播的波动现象.

波动现象研究的意义是多方面的.磁流体力学波不但是传递能量的一种有效方式(Russell and Stackhouse, 2013),更为重要的是,磁流体力学波的传播特性为诊断传播媒介的物理参数提供了一个重要的窗口,日震学和冕震学的发展便是两个很好的例证.在利用波动现象反演传播介质的工作中,非常重要的一个环节是波模的认证.在均匀的磁化等离子体中,存在三种波动模式,即慢模磁声波(简称慢波)、快模磁声波(简称快波)以及阿尔文波,其中磁声波是气压和磁压耦合的产物,其速度由声速和阿尔文速度共同决定(Priest, 2014).光球和色球中的声速大约为15 km/s 的量级,日冕中的声速则为150 km/s 左右;光球中的阿尔文速度大约为10 km/s,色球中的阿尔文速度大约为100 km/s,日冕中的阿尔文速度大约为1 000 km/s.当扰动幅度足够大时,这些波有可能陡化成激波.需要注意的是,阿尔文速度与磁场强度成正比,因此,即使都在日冕,不同区域的阿尔文速度也会有很大差异.

本文介绍太阳大气磁流体力学波动方面的两个热门话题:色球中的莫尔顿波和日冕中的极紫外波.

1 色球莫尔顿波

在20 世纪40、50年代,已经有观测显示太阳耀斑会伴随扰动向外传播,其依据是耀斑之后远处暗条(亦被称为日珥)会突然开始振荡甚至消失.根据耀斑爆发与远处暗条激活的时间差,扰动的传播速度估计为100~300 km/s,偶尔达到1 500~2 000 km/s.但是,这种证据是间接的,当时并没有观测到扰动的传播过程.1960年前后,为了探测太阳耀斑发生时物质的运动情况,美国学者Moreton 和Ramsey 采用Hα 谱线的偏带(Hα-0.5 Å)对太阳进行观测(Moreton and Ramsey, 1960).在18个月期间,他们共观测到4 068 个耀斑,其中在7个耀斑事件中他们意外地发现有亮波前从耀斑附近向外传播.后人称之为耀斑波或莫尔顿波(Moreton wave).

1.1 莫尔顿波的观测特征

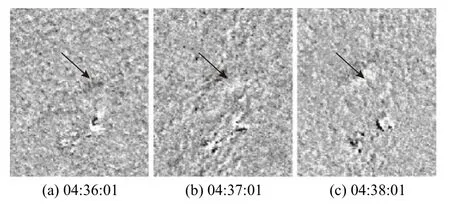

莫尔顿波经常表现为圆弧形,张角大多在60°~120°之间,很可能是因为这些方向的阿尔文速度比较低(Uchida, 1974).莫尔顿波在不同方向上的传播距离长短不一,长的接近一个太阳半径.观测表明莫尔顿波通常在Hα 谱线蓝翼和线心表现为增亮,而在Hα 谱线红翼表现为变暗.在一些较强的事件中,Hα 蓝翼的亮波前之后紧随一个暗波前,Hα 红翼的暗波前之后紧随一个亮波前,如图1 所示.由于Hα 谱线形成于色球层,这些观测特征表明莫尔顿波对应色球物质向下运动,之后出现反弹.相应的物质运动速度大约为6~10 km/s(Svestka, 1976)或4 km/s(Cabezas et al., 2019).在He I 10 830 Å波段,莫尔顿波表现为一个暗波前后面紧随一个亮波前(Gilbert et al., 2008).利用50 个莫尔顿波的样本进行统计研究后,Smith 和Harvey(1971)发现仅36%的事件伴随II 型射电暴.当然,这里也存在仪器灵敏度的问题,因为在1963年新的射电望远镜工作之后,伴随II 型射电暴的莫尔顿波比例超过50%.

图1 日本京都大学FMT 望远镜于1997年11月3日在Hα+0.8 Å波段拍摄的莫尔顿波(Narukage et al.,2002)Fig.1 Moreton wave observed at Hα+0.8 Å on Nov.3, 1997,with the use of the FMT telescope of Japan (Narukage et al., 2002)

Moreton 和Ramsey(1960)结合波前观测及远处暗条激活的时间差,测量出这些扰动的传播速度在500~2 000 km/s 之间.Smith 和Harvey(1971)对15 个莫尔顿波进行了直接测量,所得的传播速度在440~1 100 km/s 之间.Zhang 等(2011)研究了京都大学Hα 望远镜在1997~2005年观测到的13 个莫尔顿波事件,发现其速度范围是294~1 490 km/s,平均速度为664 km/s.

1.2 莫尔顿波的产生机制

莫尔顿波是在Hα 线心或线翼单色像中观测到的,而Hα 谱线形成于色球,因此莫尔顿波是在色球层中观测到的一种波动现象.然而,莫尔顿波的观测特征又意味着它不可能是在色球中传播的波.这是因为莫尔顿波的速度在1 000 km/s 左右,而色球中的阿尔文速度大约是100 km/s(色球中的快模磁声波速度只比阿尔文波速度稍大一点).假如莫尔顿波真的在色球中传播,它必须是马赫数高达10 左右的激波.如此强的激波会快速衰减,无法传播105km 的距离,波前的亮度也会比实际观测的强很多.因此,大家很快就意识到一个看似矛盾的事实:在色球层观测到的莫尔顿波不可能是在色球中传播的波.

Carmichael(1964)在其讨论太阳耀斑的文章中顺带提到,莫尔顿波可能源于色球受到在日冕中传播的波的扰动,就像风吹麦浪一样.因为日冕的典型阿尔文速度大约是1 000 km/s,这样就非常完美地解释了莫尔顿波为何速度高达1 000 km/s 左右,同时又能传播很远的距离.这是非常好的一个想法.顺着此思路,Meyer(1968)指出,由于快波速度在低日冕存在径向梯度,日冕快波会向下折射,遇到高密度的色球又会向上反射.因此,他提出莫尔顿波源于束缚在色球上方有限高度的波导内传播的日冕快波.同年,Uchida(1968)认为耀斑中的压力脉冲在日冕中产生穹顶状快模激波,在日冕中以~1 000 km/s 的速度往外传播.激波的顶部产生射电II 型暴,底边则扫过色球,从而产生莫尔顿波,也就是说莫尔顿波是日冕快模激波根部在色球上的印记.基于一定的日冕磁场和密度模型,他计算出来日冕快波的传播与观测非常一致(Uchida, 1974).

Uchida 的莫尔顿模型被广为接受,但是白璧微瑕,该模型也存在一些小缺陷,比如Uchida(1968)认为日冕激波是由耀斑压力脉冲产生的.时至今日,学界依然有很多人这么认为(Magdalenić et al.,2008).然而,一个不争的事实是,莫尔顿波可能伴随M 级的耀斑,但有些10 倍强的X 级耀斑却并不伴随莫尔顿波.这似乎暗示着莫尔顿波并非由耀斑的压力脉冲产生.Zirin 和Lackner(1969)认为莫尔顿波可能源于日喷,Chen 等(2002)则指出,莫尔顿波不是由耀斑的压力脉冲产生,而是由CME 产生的,即莫尔顿波对应的日冕快模激波是CME 驱动的激波(Chen et al., 2002),随后的观测也支持这一观点(Francile et al., 2013; Krause et al., 2015).Uchida 及同时代的人将莫尔顿波归因于耀斑是可以理解的,因为在1968年,CME 尚未被发现.

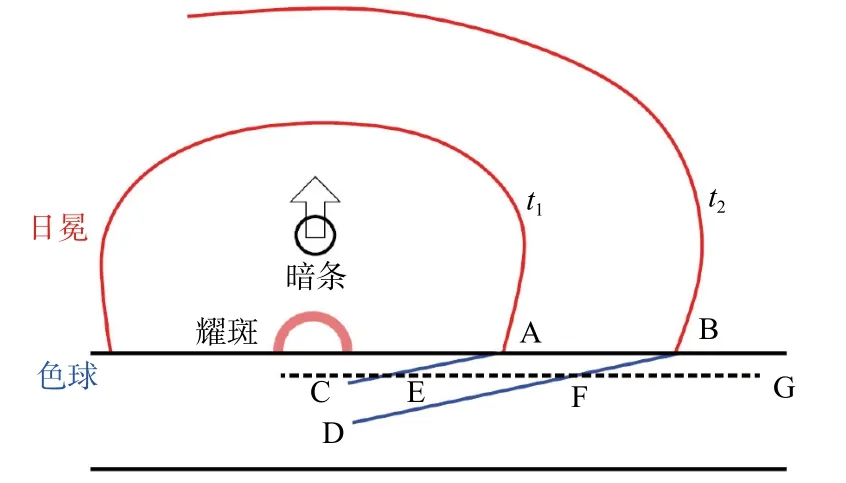

近年,Chen(2016)对Uchida 模型作了进一步完善,认为莫尔顿波也是从日冕折射进入色球并传播的波,如图2 所示:日冕中的快波速度为1 000 km/s 左右,因此,从t1时刻到t2时刻,日冕快波(或快模激波)传播了较长的距离(红线所示).相应地,其足点从A 传播到B.与此同时,快波也在色球中传播.但由于色球的快波速度仅100 km/s左右,故其波前只传播了很短的距离(蓝线所示).由于日冕快波速度是色球快波速度的10 倍左右,因此通过折射进入色球的波矢与竖直方向呈很小的夹角,故色球波前(蓝线)与水平面呈小角度.由于Hα 谱线形成于色球的某个层次,因此,Hα 波段在t1和t2时刻观测到的色球快波分别是E点和F 点.由于EF 的长度和日冕快波传播的距离相同,所以Hα 波段观测到的莫尔顿波速度反映的便是日冕中的快波速度,而不是色球中的快波速度.从图2 也可以看出,Hα 莫尔顿波会比其对应的日冕快波落后一段距离.观测和模拟都表明这段距离在20 Mm 左右(Chen et al., 2005a; Vršnak et al.,2002).

图2 莫尔顿波产生机制示意图(修改自Chen, 2016).暗条爆发驱动的快模激波不但在日冕中传播(红线),也在色球中传播(蓝线AC 和BD),而Hα 谱线(线心或线翼)是形成在色球中某个固定高度的(虚线所示)Fig.2 Schematic of an updated mechanism of Moreton waves proposed by Chen (2016), where an erupting filament drives a fast-mode MHD shock wave propagating in the corona (red lines) and in the chromosphere (blue lines).Hα line is formed at the height indicated by the dashed line

需要指出的是,图2 所示的太阳大气结构是非常理想化的模型.真正的色球是高度结构化的,里面充满了大量的针状体及纤维结构,如图3 所示.快模激波挤压这些针状体及纤维,使其向下运动从而产生莫尔顿波(Balasubramaniam et al., 2010).

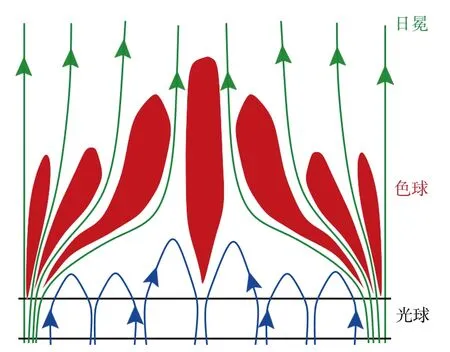

图3 太阳大气示意图,其中绿线为网络磁场,蓝线为网络内磁场,红色条状结构是针状体Fig.3 Schematic of the solar atmosphere, where solid lines indicate the magnetic field, and the red shaded areas are spicules

2 日冕极紫外波

2.1 日冕EIT 波的发现

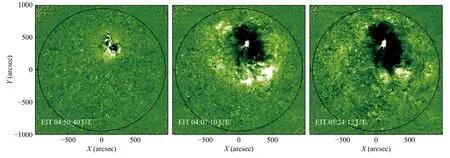

根据Uchida 的莫尔顿波模型,日冕中必定存在一个与莫尔顿波相对应的快模激波.虽然日冕激波早就由II 型射电暴暗示,也偶尔在日冕仪中疑似被观测到(Gary et al., 1982),然而,在相当长一段时期内都未能在软X 射线和极紫外波段被直接观测到.Neupert(1989)曾经利用极紫外成像观测发现过一个与莫尔顿波几乎重合的极紫外波,两者的传播速度均为~760 km/s.很可惜的是,这篇文章并未引起同行太多关注,可能的原因包括:(1)OSO-7 卫星工作了不到三年时间,相似的资料太少;(2)当时互联网不发达,很少有人使用其资料.另外,也有可能是因为观测结果完全符合理论预期,不存在任何争议之处.因此,莫尔顿波的研究在此后相当长一段时期内都比较沉寂.直到1995年底SOHO 卫星发射成功后,其搭载的极紫外成像望远镜(EUV Imaging Telescope, EIT)于1997年5月12日观测到一个伴随晕状CME 的C1.3 级耀斑(图4).Thompson 等(1998)对相邻时刻的193 Å图像进行相减得到较差图之后,赫然发现一个几乎圆形的波前自爆发源区附近往外传播,遍及可见日面的大部分区域,传播速度大约是250 km/s,波前亮度相对于背景增强可高达25%(有的事件可高达70%, Muhr et al., 2011),其后紧随不断扩展的暗区.由于所采用的望远镜简称EIT,故他们将这种大尺度波动现象称为日冕EIT 波,并指出日冕EIT 波很可能就是色球莫尔顿波对应的日冕快波(或快模激波).

图4 发生在1997年5月12日的日冕极紫外波事件(Chen, 2016)Fig.4 The EIT wave event observed using the SOHO/EIT telescope on May 12, 1997 (Chen, 2016)

日冕EIT 波的发现引起了太阳物理界的极大兴趣,同时也带来了长达20 余年的争论.争论的话题除了其物理本质,还包括其驱动源,甚至包括其名称.很多人认为不能用望远镜的名字来命名一个天文现象,更常见的是以发现者的名字来命名.为此,不断有同行对EIT 波提出新的名称,包括日冕极紫外波(Webb, 2000)、大尺度日冕波(Sterling and Hudson, 1997)、日冕传播锋面(Schrijver et al.,2011)以及大尺度日冕传播锋面(Nitta et al.,2013).为了方便起见,本文将EIT 望远镜观测到的弥散波动现象称为日冕EIT 波,其速度普遍比较小,平均值在279 km/s 左右(Klassen et al., 2000),而将EIT 望远镜观测到的所有波动现象(包括偶尔观测到的锐利波前)及后来的极紫外望远镜观测到的各种大尺度波动现象统称日冕极紫外波.

2.2 EIT 波的快波与“非波”之争

除了发现者倾向认为日冕EIT 波就是色球莫尔顿波对应的日冕快波(或快模激波)外,Wang(2000)从爆发源区开始对日冕快波进行射线追踪,其结果表明日冕快波的传播能很好地再现EIT 波的传播特征.随后Wu 等(2001)对势场模型下的日冕进行了三维磁流体力学(magnetohydrodynamic, MHD)数值模拟,发现快波的传播特征与1997年5月12日的EIT 波事件完全吻合.后续的理论模型以及大量的观测文章也认为日冕EIT波就是日冕快波(Jin et al., 2018; Kwon et al., 2013;Liu et al., 2017; Long et al., 2008; Lulić et al., 2013;Patsourakos et al., 2009; Pomoell et al., 2008; Selwa et al., 2013; Temmer et al., 2011; Zhao et al., 2011;Zheng et al., 2006).有两个原因让人当初相信日冕EIT 波就是快波:(1)耀斑和CME 爆发肯定会在日冕中激发快波,而只有日冕EIT 波被观测到;(2)在7%的事件中,确实在爆发早期的某个时刻,极紫外图像中有一个波前与色球莫尔顿波重合(Biesecker et al., 2002; Pohjolainen et al., 2001;Thompson et al., 2000).然而,需要指出的是,与莫尔顿波重合的极紫外波的波前非常尖锐,与占绝大多数的弥散EIT 波显著不同.

最早对日冕EIT 波的快波模型提出质疑的是Delannée 和Aulanier(1999)以及Delannée(2000).他们发现在一个耀斑/CME 事件中,EIT 波的波前驻留在日面某个地方,这意味着EIT 波不可能是快波.他们对日冕磁场进行外推后发现,EIT 波驻留的位置正好对应磁分界面的足点.据此他们提出EIT 波可能对应CME 爆发时,打开的磁力线与不打开的背景磁力线之间的挤压.在同时期,Klassen等(2000)发现日冕EIT 波的速度与相应的II 型射电暴传播速度之间缺乏预期的正相关,而且前者的平均速度只有后者的1/3 左右.

为了解释EIT 波平均速度只有II 型射电暴及莫尔顿波平均速度的1/3 这一观测特征,快波模型的支持者提出:色球莫尔顿波寿命通常在10 min以内,主要在活动区附近传播,这些地方磁场偏强,因此快波传播速度偏大,而EIT 波通常在远离爆发源区的宁静区传播,磁场较弱,因此快波传播速度较小(Warmuth et al., 2001; Wu et al., 2001).然而,莫尔顿波的射电对应波(White and Thompson,2005)及暗条振荡暗示的莫尔顿波都显示莫尔顿波在传播过程中很可能并没有明显的减速,而一些EIT 波甚至会加速(Li et al., 2012a).

后来则有越来越多的观测证据表明EIT 望远镜观测到的大部分波动无法用快波模型来给予解释:(1)在相当多的事件中,日冕EIT 波的速度比日冕声速还低(Thompson and Myers, 2009; Tripathi and Raouafi, 2007),有的甚至低到仅10 km/s(Zhukov et al., 2009),而快波的速度必须大于声速.Warmuth 和Mann(2011)的统计研究也表明应该存在一些不是快波的传播波前.(2)假如日冕EIT 波是快波,则其传播速度应该与当地的日冕磁场之间存在非常强的正相关,可是Yang 和Chen(2010)却发现日冕EIT 波的速度与传播位置处的日冕磁场强度之间存在负相关.(3)假如日冕EIT 波是快波,则它在传播过程中会向着低波速的区域集中,可是观测却显示日冕EIT 波在传播过程中出现整体旋转的现象,且旋转方向与螺度一一对应,即源区为负螺度时,EIT 波逆时针旋转,源区为正螺度时,EIT 波顺时针旋转(Attrill et al.,2007a; Podladchikova and Berghmans, 2005).(4)Chen 等(2011)发现日冕EIT 波经过一个小冕洞后,冕洞中外流的速度急剧下降.假如EIT 波是快波的话,冕洞中外流速度不应该发生大幅度改变.这些研究都显示EIT 望远镜观测到的大部分波并非快模磁声波,故很多文章称之为“非波”或“伪波”,或在提及EIT 波时使用双引号.

2.3 两类极紫外波的预言及慢速分量的磁拉伸模型

受Delannée 和Aulanier(1999)以及Delannée(2000)的启发,Chen 等(2002)利用MHD 数值模拟对日珥爆发产生的波动现象进行了研究.其模拟结果表明,随着磁绳向上抛射,两个波动结构跨越在磁绳上方,均呈穹顶状.最外面的是快模弓激波,在其数值模拟结果中,该弓激波足点向外的传播速度大约是775 km/s;在弓激波之后又出现了一个密度升高的波动结构,向外传播的速度仅250 km/s.他们认为传播速度为775 km/s 的弓激波扫过太阳表层时扰动色球并产生莫尔顿波,因此是色球莫尔顿波对应的日冕快波(或快模激波),而传播速度仅250 km/s 的慢速波才对应EIT 波,且其速度正好是日冕快波的1/3 左右,与观测统计规律一致.

快模激波的产生机制显而易见,但如何理解慢速波的物理机制则不是那么直截了当(注:此处慢速波不能称之为慢波,因为慢波在MHD 理论中有特定的含义).基于对数值结果的分析及磁流体力学理论,Chen 等(2002)提出了磁拉伸模型.这个模型的想法源自对两个问题的思考.如图5 所示,日珥上方有一系列磁力线(洋红色实线).由于磁冻结效应,当日珥向上抛射形成耀斑和CME 时,日珥上方的磁力线都将向上被推着往外拉伸(只有磁力线的足点一直固结在太阳表面).问题1:哪些磁力线先被推着拉伸,哪些磁力线后被推着拉伸?问题2:对同一根磁力线而言,哪个部位先被推开,哪个部位后被推开?

图5 日珥上方磁力线分布的示意图Fig.5 Sketch of the magnetic field lines overlying a prominence

相信很多人都能正确回答这两个问题:(1)对于不同的磁力线而言,里面的磁力线(AC)先被推开,外面的磁力线(EF)后被推开;(2)对于同一根磁力线而言,顶部先被推着拉伸,足点附近最后往外拉伸.基于这两个问题的答案,Chen 等(2002)提出如下磁拉伸模型:日珥爆发前的磁力线分布如图6 中的实线所示.随着由封闭圆圈代表的日珥往上抛射,跨越在日珥上方的第一根磁力线的顶部(A 附近)在t1时刻首先被推着拉伸,变为虚线所示的形状.到了t2时刻,一方面A处的扰动沿着磁力线以快波的形式传到足点C,从而在C 点右侧产生密度局部升高,成为EIT 波的波前,另一方面,A 处的扰动也在垂直磁力线方向以快波的形式传到第二根磁力线的顶部B.同理,到了t3时刻,B 处的扰动沿着磁力线传到足点D,从而在D 点右侧产生密度局部升高,成为EIT 波新的波前.拉伸后的磁力线所围体积变大,故EIT波后面的物质密度变低,表现为暗区.因此,该模型同时解释了EIT 波和紧随其后暗区的形成.

图6 日冕EIT 波的磁拉伸模型(Chen et al., 2002)Fig.6 The magnetic field line stretching model of coronal EIT waves (Chen et al., 2002)

根据这个模型,日冕EIT 波不是磁声波本身,而是磁力线渐次拉伸产生的表观传播,就像体育场中的人浪一样.它并不是以快波的形式从C 点直接往右传播到D 点,而是磁拉伸的扰动以快波的形式从A 点沿着磁力线传到C 点,从而在C 点产生第一个波前,然后又从A 点在垂直磁力线方向传到B 点,继而沿着磁力线传到D 点产生第二个波前.在此模型中,EIT 波从C 点到D 点的表观速度等于CD 长度除以D 点和C 点波前产生的时间差.只要给定磁场和大气分布,我们就可以数值计算EIT 波沿着日面的表观传播速度.为了推导EIT 波传播速度的解析解,Chen 等(2002)作了两个近似:(1)AC 和BD 等磁力线近似为同心的半圆环;(2)垂直磁力线方向的快波速度是阿尔文速度的1.2 倍.在这种近似下,他们得出EIT 波的速度大约是快波速度的1/3,与观测和模拟结果非常一致.Chen 等(2005b)进一步模拟了背景磁场中存在磁分界面的情况,如图6 所示,D 点右侧对应磁分界面.根据上述磁拉伸模型,只有跨越在日珥上方的闭合磁力线才会被爆发的日珥推着拉伸,而D 点右侧的小尺度闭环不会被爆发的日珥拉伸,因此日冕EIT 波传播到D 点后不再传播,因此在D 点将形成一个驻留的EIT 波前.他们的数值模拟结果也证实了这一推测,从而自然地解释了Delannée 和Aulanier(1999)发现的EIT 波停留在磁分界面处这一观测特征.

当然,EIT 波并非只在磁力线足点附近出现.Chen(2009a)指出,任何时刻刚被推着拉伸的磁力线部分都对应极紫外增亮,因此,EIT 波其实是穹顶状.以图6 中的t2时刻为例,B 点上方和C 点右方都是刚被拉伸的部位,因此在t2时刻,EIT 波从第二根磁力线的顶部逐渐往下过渡到第一根磁力线的足点附近,而这也对应CME 亮前沿.

Chen 等(2002, 2005b)进而预言:在CME 爆发过程中应该存在两类极紫外波,即一个快速分量和一个慢速分量,前者的速度是后者的3 倍左右a)) 该速度比主要取决于磁力线的初始形状:如果图6 中的初始磁力线在竖直方向上是狭长的,则此比值大于3;如果初始磁力线是在水平方向狭长的,则此比值小于3.后者会导致所谓的CME 过度膨胀..极紫外波快速分量对应日冕快波(或快模激波),它才是色球莫尔顿波的日冕对应体,也是EIT 望远镜偶尔观测到的尖锐波前,而慢速分量是一种表观传播,来源于磁力线的渐次拉伸过程,拉伸时挤压外侧物质,导致密度和辐射强度升高.该模型有时被称为混合模型(Nitta et al., 2013),即快波模型解释极紫外波的快速分量,而磁拉伸模型解释慢速分量.该混合模型指出,EIT 望远镜观测到的弥散EIT 波属于极紫外波的慢速分量.该望远镜没有观测到大部分事件的快波分量是因为望远镜的时间分辨率太低,大约为15 min,在这段时间间隔内,快波传播距离已大大超过太阳半径,这导致EIT 望远镜最多只能在一个时刻看到快波波前(也就是占7%的锐利波前).他们当初预言:只要将来极紫外望远镜的时间分辨率足够高,则应该能看到两个速度相差3 倍左右的极紫外波.

由于这两类极紫外波性质完全不同,Chen(2016)曾提议给两类极紫外波取不同的名称,比如极紫外波的快速分量可以称为日冕莫尔顿波,慢速成分可以沿用早期的名称,即EIT 波.极紫外波的快速分量在射电(White and Thompson, 2005)、软X 射线(Narukage et al., 2002)和白光波段都被观测过,极紫外波的慢速分量在X 射线(Attrill et al., 2009)和白光可观测到,很多人也曾尝试在Hα 图像中寻找蛛丝马迹,但似乎仅有的疑似事件是1990年5月24日的Hα 观测,Liu 等(2013)发现在1 500~2 600 km/s 的莫尔顿波之后出现了一个速度约300~600 km/s 的波,只可惜那时没有极紫外波段的观测.

2.4 两类极紫外波的观测证据

在Chen 等(2002)预言两类极紫外波后不久,Harra 和Sterling(2003)利用TRACE 卫星对1998年6月13日太阳爆发事件的高时间分辨率观测数据进行了分析,发现该爆发事件在极紫外图像上出现了两个波动结构,速度分别是500 km/s 和200 km/s.2006年STEREO 卫星发射,其搭载的EUVI极紫外成像望远镜具有2.5 min 的时间分辨率,显著高于SOHO 卫星的EIT 望远镜,但未能观测到两个极紫外波共存的现象.

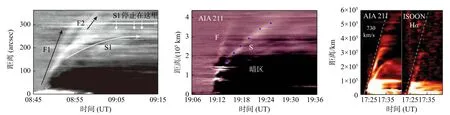

2010年发射的SDO 卫星搭载的AIA 极紫外望远镜具有12 s 的高时间分辨率,其观测极大地推动了日冕极紫外波的研究.Chen 和Wu(2011)利用AIA 的资料清晰地显示了2010年7月27日太阳爆发事件伴随的两个极紫外波(如图7a 所示),速度分别是560 km/s 和190 km/s,速度之比在3 左右.Kumar 等(2013)的结果也清晰地展示了两个极紫外波的存在(如图7b 所示),快速分量的速度从1 390 km/s 逐渐下降到830 km/s,而慢速分量则从320 km/s 下降到254 km/s.对混合模型最有说服力的证据则来自White 等(2013),他们比较了AIA 观测到的极紫外波和Hα 观测到的莫尔顿波,发现两个极紫外波的存在,其中快速分量与Hα 莫尔顿波几乎重合,速度随时间变化较小,而慢速分量则逐渐停下来,如图7c 所示.不仅仅是AIA 望远镜的观测显示在众多爆发事件中同时存在两个极紫外波(Admiranto and Priyatikanto, 2016; Asai et al., 2012; Cheng et al., 2012; Cunha-Silva et al., 2018;Kumar and Manoharan, 2013; Liu et al., 2019; Shen et al., 2013; Xue et al., 2013; Zong and Dai, 2015),Downs 等(2012)的三维MHD 数值模拟结果也显示磁绳的爆发伴随着速度相差几倍的两个极紫外波.

图7 显示两类极紫外波共存的三个代表性事件.(a)子图修改自Chen 和Wu(2011);(b)子图修改自Kumar 等(2013);(c)子图修改自White 等(2013)Fig.7 Three typical events showing the coexistence of two types of EUV waves.Panel (a) is adapted from Chen and Wu (2011),panel (b) from Kumar et al.(2013), and panel (c) from White et al.(2013)

任何日冕扰动都会产生日冕快波,因此出现速度约1 000 km/s 的快波是很自然的现象,而很有意思的是,早在几十年前,Bruzek(1952)和Öhman等(1963)根据观测数据指出,强耀斑也会伴随向外传播的慢速波,速度在60~200 km/s 之间.这种慢速波很可能就是EIT 波.不过,由于这个速度跟日冕声速相当,他们将这种波动解释为慢模磁声波.他们发现这种慢速波比快模激波更容易导致远处暗条的爆发,后者经常只引起暗条振荡.这一观测特征在Chen 等(2002)的磁拉伸模型中可以得到很好的解释:极紫外波的快速分量虽然是激波,但也只是一个扰动,而慢速分量则对应磁力线的拉伸.如果源区暗条的爆发推开的大尺度闭合磁力线正好跨越在远处暗条上方,则远处暗条很容易失去平衡,从而被触发爆发.

波的反射是反映波动本质的一个观测特征(Attril, 2010; Gopalswamy et al., 2009; Olmedo et al., 2012; Veronig et al., 2006).Kienreich 等(2013)基于观测到的极紫外波反射现象断定极紫外波就是快波.Dai 等(2012)分析了同一个事件,发现该事件其实存在两个不同速度的极紫外波,真正出现反射的是跑在前面的快波,而不是后面的慢速分量.

2.5 日冕EIT 波的其它理论模型

自从日冕EIT 波在1997年被发现以来,该现象引起了太阳物理同行的广泛兴趣,也带来了持久的争论.除了Chen 等(2002)提出的混合模型外,先后有多种理论模型被提出以便解释速度较慢的弥散EIT 波.(1)慢波及慢模激波模型:为了解释EIT 波较小的传播速度以及EIT 波在大尺度上的一致性,Wills-Davey 等(2007)提出EIT 波可能是慢模孤立波.不过,这个模型更像是个概念,因为不容易对磁流体力学中的孤立波进行定量研究.Wang 等(2009, 2015)、Mei 等(2012)及Xie 等(2019)的数值模拟也认为磁绳抛射后会出现两类波动现象.在他们的模型中,快速传播的极紫外波对应快模激波,而慢速分量则对应慢模激波与快波的回声波相互作用产生的扰动.(2)渐次重联模型:Attrill 等(2007a)提出EIT 波源于太阳爆发过程中抛射的磁力线与背景磁场中位于低日冕的系列反向磁环之间发生磁重联,重联产生的增亮对应极紫外的亮波前.该模型同样认为EIT 波是一种表观传播.正如Chen(2016)指出的那样,爆发磁结构在上升过程中确实有时会与背景磁场发生磁重联,导致磁场连接性发生急剧改变(Cohen et al., 2009),但很难想象背景日冕存在整整齐齐排列的、与爆发源区磁场反向的一系列小磁环.(3)电流壳模型:Delannée 等(2008)通过数值模拟指出,源区磁场在爆发过程中挤压背景磁场,两者之间出现薄薄的电流壳层,其焦耳耗散导致温度升高,从而产生极紫外增亮.最近,Wongwaitayakornkul 等(2019)和Mei 等(2020)也提出电流壳的存在.事实上,在Chen 等(2002)的磁拉伸模型中,极紫外波的慢速分量对应的是新近拉伸的磁力线外侧,因此也会对应电流增强的壳层,其电流方向与爆发磁绳的电流方向相反.同行对Delannée 等(2008)的批评在于观测表明EIT 波的增亮主要源于密度升高.EIT 波(极紫外波的慢速分量)也确实会对应等离子体温度的上升,但这很可能是源于等离子体绝热压缩过程中的温度微弱升高,而非焦耳耗散(Chen and Fang, 2005; Schrijver et al., 2011).极紫外波的快速分量也会有温度上升,它对应的是激波加热(Dissauer et al., 2016).

2.6 日冕EIT 波的驱动机制

虽然在日冕EIT 波刚被发现时,Thompson 等(1998)就指出EIT 波不太可能是由耀斑驱动的,更可能是由CME 驱动的.后续很多文章也支持这种观点(Muhr et al., 2014; Veronig et al., 2008).但也许是受早期Uchida 模型的影响,长期以来仍然有同行认为EIT 波是由耀斑的压力脉冲产生的(Vršnak et al., 2002, 2006; Wu et al., 2001),尤其是Warmuth 等(2004)干脆将EIT 波称为耀斑波.然而,更多的人相信日冕EIT 波与CME 直接相关(Biesecker et al., 2002; Foley et al., 2003; Thompson et al., 2000).Cliver 等(2005)指出,一半左右的EIT 波伴随软X 射线B 级耀斑(能量大约1028erg),很难想象如此微弱的耀斑爆发会产生全球尺度传播的波动现象.在Chen 等(2002)的磁拉伸模型、Wang 等(2009)、Mei 等(2012)和Xie 等(2019)的慢波激波与回声波模型、Attrill等(2007a)的渐次重联模型以及Delannée 等(2008)的电流壳模型中,EIT 波都被认为是磁绳抛射驱动的.

为了弄清楚EIT 波到底是由耀斑的压力脉冲产生的还是由CME 产生的,Chen(2006)采用了反证法:考虑到一半左右的EIT 波伴随B 级耀斑,如果EIT 波真的是由耀斑的压力脉冲产生的,那么比B 级耀斑更强、但不伴随CME 的耀斑肯定也可以产生EIT 波.为了让这个测试更具可信性,他选取了比B 级耀斑强100 倍的M 级耀斑和强1 000倍的X 级耀斑来测试.而且为了减少背景日冕辐射的干扰,他选取的都是日面上只有一个活动区的事件,此时宁静区的背景极紫外辐射较弱且较为均匀.结果表明,14 个不伴随CME 的强耀斑无一例外都没有产生EIT 波.而且,其中有一个活动区在一天之内爆发了5 次耀斑,2 次伴随CME,3 次不伴随CME,结果显示只有伴随CME 的2 个事件才出现了EIT 波.因此,Chen(2006)得出明确的结论:日冕EIT 波不是由耀斑的压力脉冲产生的,而是跟CME 密切相关.随后的工作表明,EIT 波,即混合模型中的极紫外波慢速分量,与CME 的亮前沿完全重合(Attrill et al., 2007b; Chen, 2009a; Dai et al., 2010; Ma et al., 2009).这就证实了Chen 和Fang(2005)的猜想:日冕EIT 波是CME 的亮前沿在极紫外波段的表现,EIT 波后面的极紫外暗区对应CME 的暗腔,而日冕极紫外波的快波分量则是CME 驱动的激波.

后续研究表明,和CME 类似,喷流、日浪、冕环的突然膨胀及爆发未遂的暗条激活也会产生快模极紫外波(Shen et al., 2018b; Su et al., 2015;Zheng et al., 2019, 2020).耀斑的高压力并非不能产生波动现象,目前的观测表明有些非常弱的准周期波列(其极紫外辐射增强通常不到5%)与耀斑脉动存在周期上的一致性(Shen et al., 2022),有可能它们就是由耀斑的压力脉冲产生的.这种波列主要是沿着磁力线传播(Liu et al., 2011; Qu et al.,2017; Yuan et al., 2013),应该当作另外一种现象来研究.

2.7 日冕极紫外波的其它特征

日冕极紫外波的混合模型很好地解释了早期观测到的日冕EIT 波传播速度与莫尔顿波速度的显著差异,所预言的两类极紫外波共存的现象也得到了大量观测的证实.但现实远比理论要复杂,成像观测也显示了极紫外波的很多其它特征,这也是这一课题现在和将来依然值得深入研究的原因.

(1)次生极紫外波:观测显示极紫外波的慢速分量通常避开活动区、磁中性线和冕洞,此特征在磁拉伸模型中很容易理解,而快速分量因其快模磁声波性质,则不会避开这些区域(Piantschitsch et al., 2017; Piantschitsch and Terradas, 2021; Yang et al., 2013).但是,在经过活动区时,因快波速度明显增大,故快波的强度会显著下降(以维持波能通量守恒),甚至变得不可分辨.待到离开活动区后,波速变小,快波强度显著增加,又变得可见,从而在观测上表现为次生极紫外波的现象(Li et al.,2012b; Shen et al., 2013).类似的现象也可能发生在冕流和冕洞等结构上(Zheng et al., 2018).

(2)小尺度极紫外波:除了上述耀斑和CME 伴随的大尺度极紫外波之外,Zheng 等(2012a, 2012b, 2013)和Shen 等(2017)也发现了微暗条、日浪和微S 型结构爆发产生的小尺度极紫外波.这些波动现象为诊断局地磁场强度提供了一个新的途经.

(3)离散极紫外波:通常的极紫外波慢速分量在其传播路径上大多是连续的,然而Guo 等(2015)却发现,在AIA 望远镜观测到的很多事件中,极紫外波慢速分量在传播过程中呈现离散的跳跃式分布.他们在文章里解释为在背景磁场存在多个磁系统的情况下,源区加速的高能电子沿着磁力线运动后轰击色球产生这种极紫外增亮,但其实这种离散极紫外波很容易使用磁拉伸模型解释:如图6 所示,磁拉伸导致的极紫外波慢速分量从C点传到D 点后便戛然而止,过一段时间后将在更远的、跨越在爆发磁绳上方的大尺度磁力线足点处再次出现.

(4)准周期波列:利用AIA 望远镜的高分辨率观测,Liu 等(2012)发现在极紫外波的快波分量后面出现准周期波列,传播速度高达1 400 km/s,周期约128 s,且这些波列起始于极紫外波的慢速分量.这个波列和Chen 等(2002)的图3 非常相似.在磁拉伸模型中,极紫外波慢速分量对应的是磁力线向外拉伸的过程,该拉伸过程也是扰动源.因此,每个EIT 波的波前都会激发一个快波朝外运动.在一些情况下,这些准周期波列的强度甚至可能跟最前面的日冕莫尔顿波相当(Shen et al., 2019;Sun et al., 2022).Wang 等(2021)的三维MHD数值模拟也显示极紫外波的快波分量后面的准周期波列,周期约30 s.波列的周期由什么参数确定,仍是一个有待解决的问题.此外,Liu 等(2012)既观测到起始于极紫外波慢速分量(即CME 亮前沿)的准周期波列,也观测到起源于耀斑的准周期波列,这使得在观测上区分准周期波列的起因变得很有必要(Miao et al., 2019, 2020; Zhou et al., 2021, 2022a,2022b).

(5)多重极紫外波:大型耀斑和CME 的源区通常都是比较长的暗条,暗条各部分的抛射会有先后.因此,在一个暗条爆发过程中,有可能产生多重极紫外波,包括多重快波分量及对应的Hα 莫尔顿波(Narukage et al., 2008)和多重慢速分量(Gilbert and Holzer, 2004; Zheng et al., 2022).

(6)相似极紫外波:正如存在相似耀斑和相似CME 一样,观测也表明有些源区会产生相似极紫外波.Kienreich 等(2011)发现一个活动区在8小时内出现4 次相似极紫外波,Zheng 等(2012c)发现在一个新浮磁流区,3 小时内出现了4 次极紫外波,而Shen 等(2018a)则发现在一个活动区中,1 小时内出现了4 次日冕喷流,每次都产生一个极紫外波.后两篇文章观测到的极紫外波应该都是快波分量.

(7)驻留波前:Chandra 等(2016)在利用AIA 望远镜分析2011年5月11日的耀斑/CME 事件时,在极紫外波段的时距图上除了看到极紫外波的快速分量和慢速分量外,也发现快波分量在经过磁分界面时留下一个几乎不动的驻留波前.他们的解释是,快模波的波速在磁分界面附近存在一个低谷,形成一个共振腔,部分快波被束缚在局地共振腔中,导致驻留波前的出现.Chen 等(2016)对快波经过磁分界面的过程进行了MHD 数值模拟,基于模拟结果,他们提出一个新的驻留波前产生机制:当快波经过磁分界面的磁零点附近时,发生了波模转换,部分快波转换成了慢模磁声波.由于慢模磁声波只能沿着磁力线以声速传播,因此该波最终停留在磁分界面足点附近.Zong 和Dai(2017)、Zheng 等(2018)和Fulara 等(2019)通过观测证实了波模转换机制,Chandra 等(2018)利用AIA望远镜观测资料对一个边缘事件进行了分析,发现600 km/s 的快波在经过一个冕流后,变成了速度仅150 km/s 的波,再次确凿地证实了波模转换机制.快波在磁分界面(或准分界层)附近产生驻留波前的事例似乎非常普遍(Liu et al., 2019).综合Chen 等(2005b)和Chen 等(2016)的结果可知,存在两种类型的驻留波前,一类是极紫外波慢速分量终止于磁分界面处,另外一类是极紫外波的快波分量在磁分界面附近发生波模转换,生成慢模磁声波,从而被限制在磁分界面处.

3 小结与展望

自日冕极紫外波于1998年获得广泛关注之后,相应的争论一直在进行(Chen and Fang, 2012;Chen, 2017; Gallagher and Long, 2011; Patsourakos and Vourlidas, 2012; 申远灯等, 2020; Warmuth,2015; Wills-Davey and Attrill, 2009).尽管观测和模拟均显示在大尺度上应该存在快波和表观传播(即非波)两类极紫外波(Chen and Fang, 2012),然而快波模型的早期支持者至今依然笃信极紫外波只是快波(Downs et al., 2021; Grechnev et al., 2014;Koukras et al., 2020; Long et al., 2017a),他们经常将AIA 望远镜观测到的极紫外波的快波分量单独拎出来分析以便支持其“极紫外波即是快波”的观点(如, Long et al., 2019).这说明日冕极紫外波的研究依然有很长一段路要走.事实上,大量的极紫外波观测也确实带来了很多尚未解决的问题.比如说,虽然很多爆发事件显示两个速度迥异的极紫外波,但也有一些事件只展现出一个极紫外波(Hou et al., 2022; Wang et al., 2020).一个很可能的原因是另外一种极紫外波的强度很弱,跟背景噪声相当或更低.是什么原因导致其中一个极紫外波很弱,这是一个值得探究的问题.此外,两类极紫外波及随后暗区的光谱观测分析可以揭示极紫外波更多观测特征(Chen et al., 2010; Harra et al., 2011; Jin et al., 2009; Madjarska et al., 2015; Miklenic et al., 2011;Tian et al., 2012; Veronig et al., 2011).在海量观测数据背景之下,极紫外波列表(Nitta et al., 2013;Thompson and Myers, 2009)和自动识别算法的开发(Ireland et al., 2019; Podladchikova and Berghmans,2005; Xu et al., 2020)将大大促进极紫外波的研究.

研究极紫外波的意义是多重的:(1)极紫外波慢速分量(或简称为EIT 波)及随后暗区分别对应CME 亮前沿和暗腔(Chen and Fang, 2005; Wen et al., 2006).在缺乏日冕仪观测的情况下,EIT 波及扩展暗区是CME 的一个很好的示踪物;(2)大尺度极紫外波为诊断大尺度日冕磁场强度和磁场位形提供了一个重要的窗口(Ballai et al., 2011; Chen,2009b; Liu et al., 2018; Long et al., 2017b; Srivastava et al., 2016; West et al., 2011).无论是快速分量还是慢速分量,极紫外波都是穹顶状三维结构,原则上根据其速度可以反演日冕的三维磁场,尤其是慢速分量还可以揭示磁场的位形(Chen, 2009b).为了精准确定极紫外波的三维结构和速度,有必要借助太阳立体探测来进行重构(Feng et al., 2020);(3)极紫外波也是触发暗条振荡甚至太阳爆发和恒星爆发的一种机制(Devi et al., 2022; Shen et al.,2014a, 2014b; Trenholme et al., 2004; Zhang and Ji,2018);(4)极紫外波快速分量携带着大量的能量,在有的事件中其能量可能高达2.8×1031erg(Long et al., 2015);(5)极紫外波的快速分量是II 型射电暴产生及高能粒子加速的源头(Miteva et al., 2014; Nitta et al., 2014; Pesce-Rollins et al.,2022).

随着Solar Orbiter 卫星、羲和卫星(Li et al.,2022; Qiu et al., 2022)和ASO-S 卫星(Gan et al.,2019)的发射,大量的莫尔顿波、极紫外波甚至紫外波将被观测到.莫尔顿波和极紫外波的诸多谜团将逐渐被揭开,也会有更多的谜团等待着我们去探索.

致谢

本研究由科技部重大研发项目(2020YFC2201200)及国家自然科学基金委项目(11961131002)资助.感谢倪仪伟协助整理参考文献格式.