怀文抱质

李辉武

多年以来,梁江深耕于美术史论与美术教育研究,以至于其书画艺术创作的成就几乎被遮蔽。事实上,书画创作与理论研究是梁江总体艺术成就的“一体两面”,不容偏废。笔者认为,他的书法创作更能承载其怀文抱质的艺术才情和精神品格。总体来看,梁江书体的气韵、法度落在一个“变”字之上,可谓奇异恣肆。

梁江的书体刚健恣肆,却讲古源。他在《我与书法》一文中提到,小学书法启蒙时以临习欧阳询的《九成宫醴泉铭》入手,后来“偏爱王羲之、杨凝式、米芾、赵孟、董其昌、龚贤等人的书体……崇拜过郭沫若、费新我等现代人的写法……而对于颜真卿、苏轼等肥厚的字形和柳公权、赵佶、文徵明等人瘦削的笔画……也不时揣摩比较”。他在写《兰亭序》时,虽结体开张,但线条刚健,面貌独特,颇有逸少遗风。从该文中列举的人名来看,虽然是在不偏不倚地排队点名,但难掩其个人偏好。

在书法帖学史上大体有一个共识,即自“二王”以来大致可分为三路创作走向。一路走内擫之格,有秀俊、瘦劲之美,代表人物如欧阳询、杨凝式、米芾等,另一路走外拓之格,有雄秀、肥厚之风,代表人物如颜真卿、苏轼、何绍基等,还有一路走中间路线,有温润、娴雅之风,代表人物如赵孟、董其昌、龚贤等人。这三路书风各有千秋,至今仍是诸多方家心中各自默定的勤习方向。我们可以看到,梁江虽自小习书、遍学诸家,却不喜颜真卿、苏轼等人的“肥厚”,独爱杨凝式、米芾等人的“瘦削”,这一点在他现在的书法作品中很容易被识读。杜甫曰:“苦县光和尚骨立,书贵瘦硬方通神。”梁江的书体即有典型的“瘦硬”之风。

他的书体还呈现出碑帖融合、取精用宏面貌。他擅写行、草、篆、隶诸体,尤以行书、草书更得心应手。自阮元提倡南北书派论到包世臣继起提倡北碑,崇碑之风一时大盛。经康有为进一步推动“尊碑”,碑学成为近现代书法领域的显学。自碑学兴起那一刻,碑帖融合的求新之路上便不乏有识之士。梁江在《书法艺术的六个问题》一文中对结体、笔法、墨法、章法有精辟的论述,能够将书法实践和理论相结合,这一点从其最为擅长的行书、草书中奇异开张的结体、硬朗雄强的线条、变化多样的章法中可以窥见一斑。他心中有法,却不拘成法,常常笔随心动、独辟蹊径、自成一格。他书写时常选用陈献章创制的茅龙笔。这种笔的最大特点在于笔锋硬健。梁江广收博取,承继白沙遗风,书体既有帖学“风樯阵马,沉着痛快”的表现力,又有碑学拙而愈巧、雄强刚健的金石味。尤其是他的榜书作品,结体大开大合,气息恣意张扬,且常见飞白,格调健朗清峻。

从书体发展史来看,碑帖融合极具未来指向意义。虽然梁江在《书法艺术的六个问题》《从写字到书法》等一系列文章中并未讨论书法求新、求变的命题,但在其创作实践中不乏探索之举。他借鉴了许多当代艺术观念和视觉文化法则来指导书法创作。笔者曾见到他在书写《心经》时,一遍又一遍地进行笔画叠加,这种借用了观念艺术的创作方法生动地诠释了构成关系和视觉张力。康有为在《广艺舟双楫》中提及,“变者,天也”“书法与治法,势变略同。周以前为一体势,汉为一体势,魏晋至为一体势,皆千数百年一变。后之必有变也,可以前验之也”。梁江正是从个人心性出发,在守望古法的基础上做到了融合碑帖,寓新于变,由此积淀了深厚的学养和人文情怀。

梁江的书法有一种引人瞩目的抒情气息。孙过庭在《书谱》中提到,书法的奥秘在于“达其情性,形其哀乐”。也就是说,书法是文人通过笔墨的疏、密、聚、散来表达心境、思緒的载体。多年来,梁江反复书写《岳阳楼记》和《桃花源记》,对之着力最多。这两篇古文在中国文人的心中有着独特的地位,标举出了中国传统哲学“进”与“退”的两端。无论是范仲淹“先天下之忧而忧”的“进”,还是陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的“退”,毫无疑问都会投射在现实生活的图景之中。梁江从艺50年,先后在中国艺术研究院、中国美术家协会、中国美术馆等单位任职,对古人的“进”“退”二字有着深刻体悟。中国文人总会在精神世界中留出一方净土。在繁重的工作之余,当梁江再度挥笔写下《岳阳楼记》和《桃花源记》,定然会感到书房就是洞天福地,是“书道桃源”。而此时反观书房之外的“学术庙堂”“文苑江湖”,他也能在桃源气息的感召下而愈发宠辱不惊。可见,无论是借由笔墨点画表达心绪,还是依托文辞内容来对话先贤,书画创作实践都是性情、襟怀的折射,是梁江学术人生的一部分。

梁江曾在一篇文章中这样写道:“由于兴趣与职业的关系,多年以来,写字、作画以及学问之于我,三位一体,互为基础,互作支撑,一直觉得哪一项都缺不了,弱一点都会受制约。由于这一缘故,我从未宣称自己是书法家或画家。”或许正因如此,业界对梁江书画艺术的了解很不全面——人们已习惯单纯将他视为一位美术理论家。

梁江在美术理论研究领域成名很早。如果从1974年11月在《广州日报》发表第一篇美术评论文章算起,他进入这一领域已近50年。在1985年考取硕士研究生时,他已成为当时全国美术界注目的青年学者,还曾入选1986年文化部(今文化和旅游部)牵头举办的青年科研成果展览。他几乎著作等身,作为主要执笔者之一参与了《中国美术史》《中华艺术通史》《黄宾虹全集》等多项国家重点出版项目的撰写、主持工作,个人专著包括《中国美术鉴藏史稿》《广东画坛闻见录》《美术概论新编》《美术学探索》等,编著《我看冰兄》《学术与人生》等多种书籍画册,发表学术论文400余万字。他策划、组织过多项全国性大型学术活动,如“95中国艺术博览会”“迎新千年美术理论研讨会”“全国少数民族美术创作理论研讨会”“新时期中国人物画创作研讨会”“中国美术馆50年捐赠作品大展”等大型活动,其中2004年8月举办的“黄宾虹国际学术研讨会暨系列展览”在国际上产生了广泛影响。

他任教多年,桃李满天下,曾在中国艺术研究院担任学术导师,同时应邀在清华大学、北京大学、中央美术学院等高校讲课,任研究生论文评审专家、博士学位答辩委员等,现任广州美术学院、澳门城市大学博士生导师。他还作为中国美术家代表团团长出访过瑞士、日本等国家,并多次接受中央广播电视总台的采访,应邀参与北京、深圳等城市重大文化项目的论证会以及海内外的重要学术会议,以学人身份持续发挥着社会影响力,是当今中国美术界颇具知名度的学者型书画家。

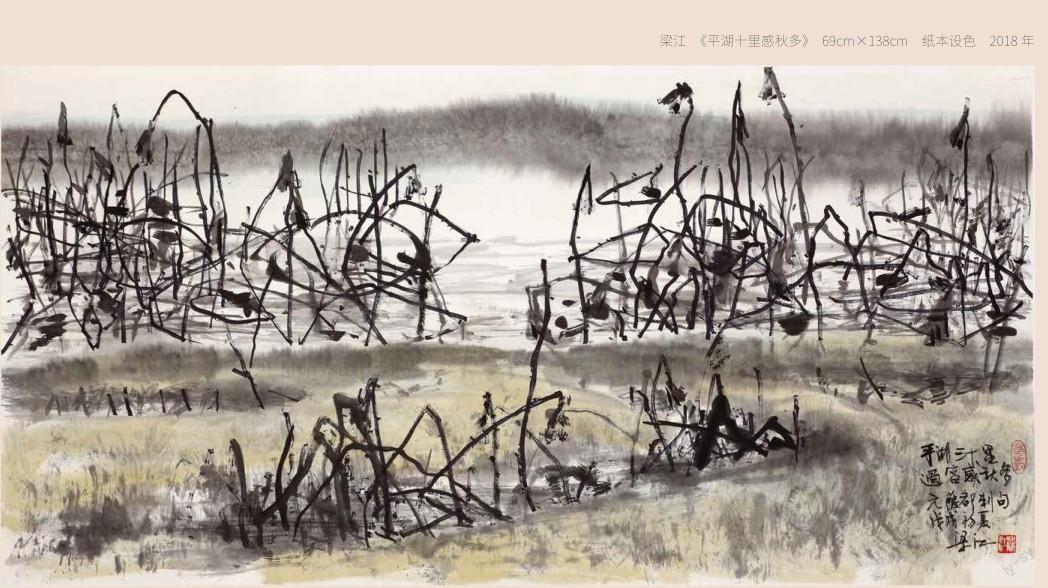

梁江长期以来的研究方法是创作体验与史论研究相互促进而形成的。他的学术研究和创作评述在业界有良好的口碑。他的书画创作也经过多年的磨砺而愈发精进。梁江的作品成了近年来人们谈论“学者书画”时常常提到的例证。所谓“学者书画”,应该是“书”在前,“画”在后。梁江的绘画,特别是水墨画以其书法为纲而造就的特殊视觉图式。这一话题容笔者另撰他文再议。

归根结底,梁江从事理论研究和艺术创作时始终是以问题为导向、以实践为落脚点的。他能够借由创作来回应时代需求、展现自我性情,这一点与其导师王朝闻一脉相承。王朝闻是卓越的马克思主义文艺理论家、美学家、雕塑家,新中国马克思文艺理论的开拓者与奠基人之一。他非常注重“实践和理论的一致”。1985年,梁江考入中国艺术研究院攻读研究生,从而得王朝闻言传身教,深受其影响。2017年,北京、广州两地举办了广受瞩目的“其命惟新——广东美术百年大展”。作为这场学术大展的理论负责人,梁江提炼出“其命惟新”这一主题,以此“体现了广东近代尤其近100年美术的历史趋向,标示了时代气格和精神主线”。这个从广东百年美术的发展历程中提炼出来的学术观点根植于中国现代美术转型的精神内核。这种特别值得关注的精神气质对梁江来说十分重要,因为其不仅承载着他借由书法作品而表明的求变、求新的艺术取向,还揭示了一种敢立于时代潮头去诘问、思考、实践的学术态度和文化情怀。