图文互证:论《鲁秋洁妇》在汉代的传播*

杨延平

(山东大学 文学院,山东 济南 250100)

关于《鲁秋洁妇》文本与图像之关系研究,前人多关注到该图像的产生与影响等问题,(1)目前,从文本与图像之关系出发进行相关研究的论著,只有江玉祥的《汉画〈列女图〉与〈秋胡戏妻〉图像考》(《四川文物》,2002年第3期)。江文通过文本与图像的对照,探究了《鲁秋洁妇》图像的出现、艺术价值与后世影响,并未对《鲁秋洁妇》的文本进行过探究。还未从图文关系的视角出发,对《鲁秋洁妇》在汉代的传播及其文本的固化过程作出相应的探究。本文正是在前人研究的基础上,通过图文互证,对这一问题进行研究,进而试论其传播现象的成因。

一、故事发生时间辨析

目前可知,《鲁秋洁妇》的文本材料,最早见于《列女传》之《节义传》。[1](P207)(2)以下《鲁秋洁妇》之引文,除特别说明之处外,皆出于此,故不一一出注。另,“鲁秋洁妇”的故事亦被称为“秋胡戏妻”,为便于行文、统一格式,本文依《列女传》之名,统称为“鲁秋洁妇”。据《汉书》载,《列女传》一书为刘向“采取《诗》、《书》所载贤妃贞妇,兴国显家可法则,及孽嬖乱亡者,序次”而成,[2](P1957)其成书时间为汉成帝永始元年(前16年)。[3](P50)也就是说,《鲁秋洁妇》是被刘向从前代典籍之中辑录到《列女传》的,则此故事产生的时间要早于《列女传》的成书时间。

要想考知《鲁秋洁妇》的产生时间,有必要先确定其所述故事的发生时间。《鲁秋洁妇》只交代此故事发生在鲁国,并未说明是春秋时期的鲁国还是战国时期的鲁国。对此,我们可通过《列女传》的“序次”来推断出《鲁秋洁妇》所述故事的发生时间。

刘向在“序次”《列女传》时遵循了两个原则。其一为道德分类原则,即依据不同的道德品质划分篇章,将相同道德属性的故事归属于同一道德主题之下。具体而言,刘向按照七种品德,依次将《列女传》分成《母仪传》《贤明传》《仁智传》《贞顺传》《节义传》《辩通传》及《孽嬖传》等七篇,每篇各有十五则故事。(3)《汉书》载刘向“序次为《列女传》,凡八篇”([汉]班固:《汉书》,第1957页),此处之所以说七篇,是因未含第八篇《颂图》。今本《列女传·母仪传》遗失一则故事。案:关于《列女传》的篇目,《初学记》引刘向《七略别录》称“臣向与黄门侍郎歆所校《烈(案:“烈”当为“列”)女传》,种类相从为七篇,以著祸福荣辱之效,是非得失之分。画之于屏风四堵”([唐]徐坚等:《初学记》,北京:中华书局,1962年版,第599页),篇数比《汉书·楚元王传》所载少一篇。北宋时期的《崇文总目》较早记载了《列女传》八篇的名目:“按向作《列女传》八篇,一曰母仪,二曰贤明,三曰仁智,四曰贞顺,五曰节义,六曰辩通,七曰孽嬖,八曰传颂。”([清]王照圆:《列女传补注》,第410页)此后,南宋王应麟在《小学绀珠》中,认为《列女传》八篇名目当为“母仪、贤明、仁智、贞慎、节义、辩通、孽嬖(七篇)、颂图”。([宋]王应麟:《小学绀珠》,和刻本《类书集成》第二辑,上海:上海古籍出版社,1990年版,第336页下)张涛进一步认为“《七略别录》说是七篇,《汉书》说是八篇;有所不同。实际上,后者说的八篇包括传七篇、颂一篇,前者说的七篇则仅指传而言”(张涛:《〈列女传〉在北宋中期以前的流传》,《殷都学刊》1993年第02期)。笔者认为此说较为合理,但第八篇不应只有《颂》还应包含《图》。《汉书·艺文志》“刘向所序六十七篇”下,班固注云:“《新序》、《说苑》、《世说》、《列女传颂图》也。”(《汉书》,第1727页)由此可知,《列女传》一书当包含《颂图》,因此,笔者采用王应麟的说法,将第八卷定为《颂图》,余依《崇文总目》。其二为时间分类原则,即将每一篇章中的十五则故事,依据其发生时间段的先后排列,但同一时间段内的故事不再依时间先后排列。如《辩通传》中的十五则故事,第一至第八则故事发生的时间段为春秋时期,第九至第十四则故事发生的时间段为战国时期,第十五则故事发生的时间段为西汉时期。(4)第十四则《齐女徐吾》虽未明确交代具体的时间点,然其互见于《战国策·秦策二》,为甘茂与苏秦所言之语,则此故事所发生的时间当在战国时期。其中,《楚野辩女》位列于《齐伤槐女》之后,前者发生于郑简公在位(前565年—前530年)之时,后者发生于齐景公在位(前547年—前490年)之时,若按时间先后排序,《楚野辩女》当位于《齐伤槐女》之前。可见,《列女传》确将同一时间段内的故事不再依时间先后进行排列。明此排序规则,我们就可以断定《鲁秋洁妇》故事的发生时间。

《鲁秋洁妇》为《节义传》的第九则故事,其前一篇为《齐义继母》,发生于齐宣王在位(前319年—前301年)之时,所属时间段为战国时期。其后一篇《周主忠妾》虽无明确的时间标志,但却互见于《战国策》,其文载:

燕王曰:“夫忠信又何罪之有也?”对曰:“足下不知也!臣邻家有远为吏者,其妻私人,其夫且归,其私之者忧之。其妻曰:‘公勿忧也!吾已为药酒以待之矣!’后二日,夫至,妻使妾奉卮酒进之。妾知其药酒也,进之则杀主父,言之则逐主母,乃阳僵弃酒。主父大怒而笞之。故妾一僵而弃酒,上以活主父,下以存主母也,忠至如此,然不免于笞!此以忠信得罪者也!臣之事,适不幸而有类妾之弃酒也!”[4](P1519)

据苏秦所言可知,《周主忠妾》为其邻家之事,此事为真实发生之事还是苏秦因游说而所托之语,已不得而知,但可以确定的是,《周主忠妾》发生的时间为战国时期。我们还可以推测,刘向很可能在采录此故事时,出于整体结构一致性的考虑,从而据苏秦之故里,将此故事定为周大夫之事。(5)《史记·苏秦列传》云:“苏秦者,东周雒阳人也。”([日]泷川资言:《史记会注考证》,第2891页)因苏秦为战国时周人,故刘向将此故事定为周大夫之事。

由上可知,因《鲁秋洁妇》前后的篇目均发生于战国时期,依据刘向“序次”《列女传》时所采用的时间分类原则,《鲁秋洁妇》的发生时间当为战国时期,则“鲁”当为战国时期的鲁国,而非春秋时期的鲁国,且文中的“陈”当为陈地,而非陈国。因为早在公元前478年,陈国已被楚国吞并,《左传》载哀公十七年“秋七月己卯,楚公孙朝帅师灭陈”。[5](P1909)其具体方位今已不详。

可见,《鲁秋洁妇》产生的时间上限当在战国时期,下限至少在汉代以前。因为汉乐府之古曲《秋胡行》就是汉人因《鲁秋洁妇》的故事“哀而赋之”而成的。[6](P526)乐府机构之建立始于汉武帝,《汉书·艺文志》载“自孝武立乐府而采歌谣,于是有代赵之讴,秦楚之风”,[2](P1756)《秋胡行》很可能就是在此时被采入宫廷,则其在民间的传播时间应当更为久远一些。因此可知在汉朝初期,《鲁秋洁妇》不但流传较广,而且还很可能具有了文本形态。一个故事自产生至广泛传播,再到形诸文本,是需要一定的时间过程的,由此断定,《鲁秋洁妇》的产生时间很可能为战国时期,至迟亦在汉代建国之前。

二、在汉代的传播情况

据上文可知,《鲁秋洁妇》所述为战国时期的事情,且产生的时间较早,应在汉代以前。入汉以后,《鲁秋洁妇》的传播方式主要有三种:说唱形式、文字形式与图像形式。

说唱形式是依靠口耳相传的方式来进行传播的,主要流行于普通大众之中。《鲁秋洁妇》的说唱形式又可分为两种:其一为唱的形式,即汉乐府中歌词已失传的《秋胡行》;其二为说的形式,自上世纪50年代以来,四川陆续出土了一批汉代说唱俑,其中常见作说书表演状的陶俑,此后,汉代讲故事的艺术形式逐渐得到学界的认识。相关学者指出,《鲁秋洁妇》很可能就是汉代说书人所讲诵的故事,而《秋胡行》说不定就是讲诵过程中所配有的歌唱。[7]西汉时期,书籍皆“书于竹帛”,由竹简或缣帛制作而成。缣帛较为昂贵,除皇家贵族外,普通人多难以承负。竹简虽然方便易得,却较缣帛更为沉重,只要字数一多,就会不方便携带。不仅如此,西汉时期还有“时书不布”的情况,东平思王虽贵为诸侯,尚以叔父之尊向成帝求《史记》与诸子书。[2](P3324)当时书籍之匮乏由此可知。在如此社会背景下,说唱形式突破了文本的限制,为《鲁秋洁妇》在汉代的传播提供了强大的动力,甚至在民间成为了主要的传播方式。

文字形式是依靠文字的记载与传抄来进行传播的,主要流行于贵族阶层之中。关于《鲁秋洁妇》的汉代文字材料,现仅见《列女传》一种,上文已论,兹不赘述。因《列女传》是刘向在校理皇家藏书期间成书,且主要目的在“戒天子”,[2](P1957)所以此书具有皇家藏书的性质。西汉皇家的藏书号曰“中秘”,显然是秘而不宣的。据《汉书》所载,班斿虽被汉成帝“赐以秘书之副”,[2](P4203)然而,桓谭以私交的身份向班嗣借书尚被拒绝,[2](P4205)他人更可想而知。在时书不布的情况下,书籍难以传播是显而易见的。非官方的藏书尚难以流通,官方藏书的传播更是不易。直到东汉时期,随着《列女传》使用与影响的提升,[8]文本形式的《鲁秋洁妇》才逐渐流传,但依然主要局限于贵族阶层。由此可见,《鲁秋洁妇》的文字形式虽能突破说唱形式的时空局限,但在汉代社会中,传播力度比较有限。

图像形式是指以画像的方式进行传播,这种画像在汉代可被绘于竹帛,以及宫殿、庙祠与墓葬等建筑壁面。班固在《汉书·艺文志》“刘向所序六十七篇”下云:“《新序》、《说苑》、《世说》、《列女传颂图》也。”[2](P1727)可见,《列女传》本身就附有绘于竹帛的《鲁秋洁妇》画像。又《鲁灵光殿赋》云:“焕炳可观,黄帝、唐、虞。轩冕以庸,衣裳有殊。下及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。”[9](P720)《鲁秋洁妇》属于“烈士贞女”类,亦应出现于宫殿墙壁之上,可惜的是前两种图像已不可见,现存《鲁秋洁妇》画像只保存于汉画像石与壁画之中,共八幅,创作时间均为东汉时期。现按类别介绍如下。

(一)画像石

现存《鲁秋洁妇》故事的石刻画像共六幅,(6)目前学界多认为嘉祥东汉武荣祠隔梁西面画像存在“鲁秋洁妇”的画像(图见中国画像石全集编辑委员会编:《中国画像石全集·山东汉画像石1》,第47页),陈秀慧从图像格套与文献解析等方式入手,考证此画像应为“朱明悌弟”图像,“并推论其榜文乃工匠讹误所致”(陈秀慧:《嘉祥东汉武荣祠格梁图像新释》,《艺术史研究》第17辑,2015年,第55-100页)。另外,过去张勋燎将四川绵阳与梓潼东汉墓出土的三件图像近似的人物画像砖,释作“鲁秋洁妇”故事,学界多循其说(详见氏著《四川东汉墓秋胡戏妻画像砖、画像石与常璩华阳列女传》,《西华大学学报》2006年第5期)。然陈氏指出,这三件画像砖“很可能是以神木木莲为题材的图像,表现的是四川当地的植物特产”(《嘉祥东汉武荣祠格梁图像新释》,文末注释之[51])。本文赞同此观点,故不再收入上述画像砖石。主要分布于山东与四川。

其一,见于山东嘉祥武梁祠后壁(图1),时间为桓帝元嘉元年(151年),画像位于此石由上至下的第一层。该图左一男子着袍,头戴进贤冠、背一包袱,榜题“鲁秋胡”。右一女子左手执一树枝,回头后顾,榜题“秋胡妻”,其与树间有一篮筐。表现的正是秋胡与其妻在桑林中对话的场景。

图1 山东嘉祥武梁祠(左为拓本 右为复原图[10](P31)[11](P274))

其二,见于四川新津宝子山崖墓东汉石棺,现藏于四川大学博物馆。该画面有左右两组人物画像(图2),其中左组为“鲁秋洁妇”。其左一女,前有一树,身体略为前倾,双手拉着一条树枝,回首后顾,其与树之间有一篮筐,当为秋胡妻。其身后一戴进贤冠、佩剑男子,右手前伸,当为秋胡。值得注意的是,此画像石中的秋胡妻身姿相对曼妙。

图2 四川新津宝子山石棺[12](P166)

其三,见于四川新津邓双镇崖墓出土石棺(图3)。该画面有三组人物故事画像,其中最右一组为“鲁秋洁妇”,其风格、内容与上述新津宝子山石棺“鲁秋洁妇”画像近似,只是构图恰好左右相反。

图3 四川新津邓双镇石棺[13](P160-161)

其四,见于四川新津崖墓出土石棺(图4),该画像右边有一男一女,并残存两片树叶,原应有一树,已残损,应亦是鲁秋洁妇图像。其中,头戴进贤冠、右向站立且左手前伸的男子,当为秋胡,右向站立正在采桑、左向回顾的女子,当为秋胡妻。左为梁寡高行故事画像。

图4 四川新津崖墓[13](P411)

其五,见于四川泸州江阳大坪崖墓出土石棺(图5)。该画面分左右两栏,“鲁秋洁妇”画像位于右栏。其左一树,树下一女子立,其右手拉一弯曲的树枝,回首后顾,枝上有一长钩。女子与树之间有一篮筐,当为秋胡妻采桑。右有一男子左向立,戴冠,右手向前递一圆状物,左手持一囊,当为秋胡持金赠采桑女子的情景。

图5 四川泸州江阳大坪石棺[13](P314-315)

其六,见于四川射洪出土石棺(图6)。该画像位于石棺右侧,画面左端有一桑树,树上挂一篮筐,树右一女子,身体前倾,双手抓着树枝,回首后顾,当为秋胡妻采桑。其右一男子左向立,戴进贤冠,腰间佩剑,右手前伸,左牵一马,为秋胡与采桑女子攀谈的场面。右为季扎挂剑故事画像。

图6 四川射洪石棺[13](P237)

(二)壁画

现存绘有《鲁秋洁妇》的汉墓壁画,共有两幅,分布于陕西与内蒙古。

其一,见于陕西靖边东汉墓,该画像位于前室西壁上层中端,现藏于陕西省考古研究所(图7)。该画左侧有一高大桑树,以红白两色为主。树旁边有一编织而成的篮筐,左一女子右手抓住树枝,身着红白相间衣服,为秋胡妻树下采桑。其右一男子左向立,身着红色长袍,手捧笥金,为秋胡与采桑女攀谈之景。

图7 陕西靖边汉墓[14](P89)

其二,见于内蒙古和林格尔东汉墓,该画像位于中室西壁至北壁之间(图8)。画面右端一树,旁一女子右向立,榜题“秋胡子妻”,(7)从榜题内容来看,该壁画前后的画像均为列女故事,且画面排序与《列女传》大致相同,通过壁画故事的序列及相应隔套范式的比对,可知该画像为《鲁秋洁妇》,则榜题中的“明”字当为“胡”字之误,此或为画工因误所致。身后一男子捧物右向立,榜题“鲁秋胡子”,其所捧物当为笥金。

图8 内蒙古和林格尔汉墓[15](P140)

通过以上出土材料可见,以图像形式存在的《鲁秋洁妇》分布区域较广,画像内容存在一定的格套,表现的故事情节大同小异,主要是秋胡返家途中,在桑林搭讪采桑女子的场景,有些画像还表现出文本所提及的笥金。

综上所述,《鲁秋洁妇》在汉代的传播特点主要表现在两个方面:其一为传播时间较长,两汉时期均可见其身影;其二为传播范围较广,上至宫廷帝王,下至民间大众皆可得知。在汉代,《鲁秋洁妇》很可能成为了家喻户晓的历史故事。

三、文本的多样性

在传播过程中,《鲁秋洁妇》必定会产生多样的文本形态。

首先,就说唱形式而言,汉代说书人虽主要以言语的形式向听众讲述《鲁秋洁妇》,但他们必定会有一种文本,这种文本当与宋元时期说话人演讲故事时所用的底本相似,是一种简略、幼稚、粗糙,又较为口语化的文本,其读者只有说书人,其主要目的是对说书人起到一种记忆与提示的作用,否则,说书人很难清楚地记忆与讲述众多的故事。不同说书人所依据的《鲁秋洁妇》文本自当不会完全相同。此外,说书人所依据的文本必定与乐府古辞《秋胡行》的文辞不同,《秋胡行》的歌词虽已失传,但我们从后世的同题创作及同时代的其他乐府民歌中,可大致推断出《秋胡行》的语言当详于叙事,注重铺陈,句式较为整齐,必定与说书人所依据的文本不同。可见,仅就说唱形式而言,《鲁秋洁妇》就可能存有不同的文本。

其次,就文字形式而言,目前《鲁秋洁妇》的汉代文本虽只见于《列女传》,但我们仍可从“杂抄西汉故事和轶文逸事”的《西京杂记》中,[16](P1)找到不同文本的端倪。该书所载《鲁秋洁妇》故事,在文字表述上与《列女传》记载有所出入,其文云:

杜陵秋胡者,能通尚书,善为古隶字,为翟公所礼,欲以兄女妻之。或曰:“秋胡已经娶而失礼,妻遂溺死,不可妻也。”驰象曰:“昔鲁人秋胡,娶妻三月而游宦三年,休,还家,其妇采桑于郊,胡至郊而不识其妻也,见而悦之,乃遗黄金一镒。妻曰:‘妾有夫,游宦不返,幽闺独处,三年于兹,未有被辱如今日也。’采不顾。胡惭而退,至家。问家人妻何在,曰:‘行采桑于郊,未返。’既还,乃向所挑之妇也。夫妻并惭。妻赴沂水而死。今之秋胡,非昔之秋胡也。”[16](P259)

由上引文可知,除在叙述的详略与人物的语言上,《西京杂记》较《列女传》存在较大差异,在细节的表述上,两者亦有五点不同:其一为娶妻后几日离家与在外游宦年数,《西京杂记》皆为“三”,《列女传》均为“五”;其二为游宦之地,《西京杂记》无记载,《列女传》为“陈”;其三为秋胡给与秋胡妻的物品,《西京杂记》为“黄金一镒”,《列女传》是“赍与笥金”;其四是秋胡回家后与秋胡妻再次相见时的情景,《西京杂记》是“问家人妻何在”,也就是秋胡回家后先向家人问其妻,时秋胡妻采桑未还,且家人身份不详,《列女传》为“至家,奉金遗母,使人唤妇至”,秋胡回家后先拜见其母,后见其妻,使人唤之,时秋胡妻采桑已还;其五为秋胡妻投水之地,《西京杂记》明言为“沂水”,《列女传》只云“投河而死”。

现学界对《西京杂记》一书的认识,多认同余嘉锡的观点,即《西京杂记》一书为葛洪抄录于“百家短书”而托言于刘歆。[17](P1013)随着考古发现与《西京杂记》相互印证的地方逐渐增加,此书的史料价值亦得到了学界的重视,已有学者依据出土材料考证出“此书确系依据汉代史料编辑而成”。[18]可见,《西京杂记》所载的《鲁秋洁妇》当不是后人杜撰而成,正如上节所示,《鲁秋洁妇》在汉代得到广泛的传播,其故事情节已深入人心,留给后世杜撰的空间可谓微乎其微,则《西京杂记》中的《鲁秋洁妇》应有更早的底本,且这种底本亦当源于现已失传的“汉代史料”。可以确定的是,《西京杂记》所据底本当与《列女传》不同,因为若两书所据的最初底本相同,则两书所载的《鲁秋洁妇》在内容上应相差不大,只会存在叙述详略上的不同,不应在人物语言与细节描写上出现较多的差异。由此可知,文字形式的《鲁秋洁妇》在汉代亦存在不同的文本。

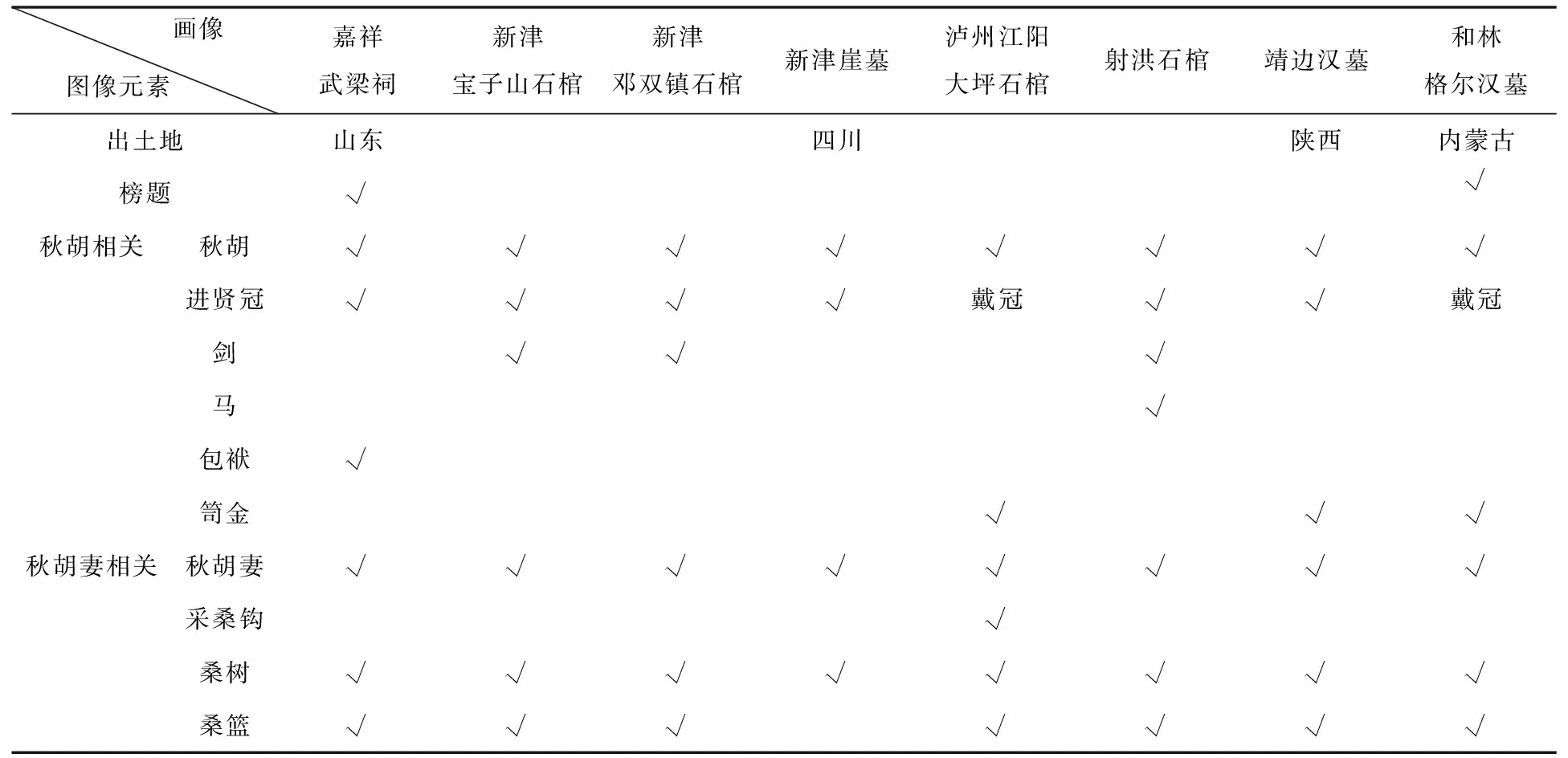

最后,在图像形式方面,《鲁秋洁妇》在汉代亦存在多种不同的文本。为使叙述明晰、论断有据,通过对上文八幅《鲁秋洁妇》画像进行图像志分析,可得结果如表1。

表1 汉代《鲁秋洁妇》故事图像志分析

通过表1的分析,可得出以下结论:

第一,在八幅《鲁秋洁妇》画像中,除四川新津崖墓因残缺未见桑篮这一图像元素外,余皆有秋胡、秋胡妻、桑树、桑篮等图像元素,显然上述图像元素为该图像构成的核心元素。其他图像元素为次要元素,包括秋胡相关的佩剑、马、包袱、笥金,以及秋胡妻相关的采桑钩等。且所有画像中的秋胡均戴冠,除个别难以辨认外,多为进贤冠。《后汉书·舆服志》载:“进贤冠,古缁布冠也,文儒者之服也。”[19](P3666)可见,画像中的秋胡是一个文官儒者的形象,比《列女传》文本中的人物样貌要更为具体,这种形象的形成当与汉代经学思潮的大兴与儒生阶层的扩大有关。图中,采桑所需的“桑篮”与“采桑钩”等图像元素均为《列女传》文本所无。

第二,若以《列女传》文本为标准,《鲁秋洁妇》的故事可大致分成四部分:其一为秋胡娶妻五日后即游宦于陈地;其二为秋胡与秋胡妻于桑园相会;其三为秋胡返家奉金遗母,并认出采桑女为己妻而感到惭愧,其妻责其谬行;其四为洁妇投水。八幅《鲁秋洁妇》画像皆取材于故事的第二部分,且从画面构图来看,皆符合《列女传》中“采桑不辍”的场景描写。同时,八幅《鲁秋洁妇》画像主要集中分布于四川,且其各自所依粉本中存有诸多细部上的差异,这些差异主要体现在秋胡的形象上:有的背囊,有的腰间佩剑,有的牵马,有的持笥金等。凡此种种,皆表明画像所据的粉本存有差异。由表2可知,画像粉本的差异不仅体现在地域性上,即使同一地域内,粉本之间亦存在较大的差异,如四川地区就至少存在三种粉本。

第三,若以图像元素的有无是否会对图像与文本间的对照产生影响为依据,我们发现,“采桑钩”与“桑篮”两个图像元素,附属于“秋胡妻采桑”的画面,是辅助表达桑园相会情节的次要元素,可有可无。其存在与否不会在对照相关画面与文本时产生多样的解读。而与秋胡相关的图像元素会在其画像与文本的对照中产生多种解读的可能。如八幅画像中均未有“车”这一图像元素,与《列女传》文本中秋胡“下车谓曰”的场景描写不符。

基于此,我们大致可总结出《鲁秋洁妇》画像在汉代的粉本至少有四种(表2):第一种其秋胡作背包袱形象;第二种其秋胡作伸手攀谈形象;第三种其秋胡持笥金诱采桑女;第四种其秋胡牵一马。不同种类的粉本当是依据不同文本的《鲁秋洁妇》绘制而成,粉本的差异实则代表的是《鲁秋洁妇》文本上的差异。可见,图像形式的《鲁秋洁妇》在汉代亦存在多种不同的文本样貌。

表2 汉代《鲁秋洁妇》画像粉本种类

值得注意的是,在上述第三种粉本中,“笥金”作为构图要素之一,与《列女传》“收子之赍与笥金”的情节描述相符,故此类粉本很可能是依据与《列女传·鲁秋洁妇》相类似的文本描绘而成。

综上所述,不管是说唱形式、文字形式还是图像形式的《鲁秋洁妇》,其在汉代的传播中均产生了多种不同的文本。这些文本在故事结构上大体相同,只是在局部的细节上存有差异。

四、文本在汉代的固定化及成因

《鲁秋洁妇》在进入汉代以后,通过说唱、文字与图像等三种形式在社会中获得了广泛的传播,并产生了多种不同的文本。这些文本在传播过程中又逐渐消亡,最终只存留《列女传》所载的版本,且这一文本成为《鲁秋洁妇》最终的唯一范本。可见,《鲁秋洁妇》的文本在汉代经历了一个由多种到单一、由多样化到逐渐固定化的过程。为何《鲁秋洁妇》只存留下《列女传》所载的版本,本文认为主要有如下原因。

(一)文字形式的优势

相比于说唱与图像两种形式,文字形式的《鲁秋洁妇》能够突破时空的局限性,得到更大范围的传播。说唱形式的《鲁秋洁妇》主要流传于民间社会,游离于士人文化的边缘,极易因得不到重视与保存而消失于历史长河之中。绘于竹帛上的《鲁秋洁妇》图像因不易传抄,且文字记载能完整地表述故事内容,所以在《鲁秋洁妇》的传抄过程中,绘于竹帛上的《鲁秋洁妇》很可能被逐渐忽略,久而久之,亦逐渐散佚。而刻绘于建筑壁面或葬具上的《鲁秋洁妇》不仅受制于画像的地点,还极易受到自然因素与人为因素的破坏,在经历战乱、朝代更迭等情况后,也逐渐被湮没于历史长河之中。

文字形式的《鲁秋洁妇》容易传抄,得以在士人阶层广泛传播。汉代书肆的广泛建立与佣书职业的繁荣,为此故事的传抄提供了动力。书肆是专门从事书籍买卖的场所,其发展到东汉时已较为普遍。当时的许多士人就曾在书肆里看书或卖书,如王充就曾因家贫而去洛阳书肆阅览众书,[19](P1629)荀悦年少时亦因家贫而去书肆阅读书籍。[19](P2635)(8)又《太平御览·学部八》引司马彪《续汉书》云:“荀悦十二能读《春秋》,贫无书。每至市间阅篇牍,一见多能诵记。”([宋]李昉:《太平御览》,北京:中华书局,1960年版,第2760页)则“人间”当与“市间”同意,当指有书肆的地方。佣书是一种以专门抄录图书或自抄自卖而谋生的职业,从事这种职业者在东汉一朝大有人在。如班超年少时曾因家贫而佣书以自足,当其发出立功封侯的豪言壮语时,一同佣书之人还曾嘲笑于他。[19](P1571)可见,书肆与佣书制度极有利于《鲁秋洁妇》在汉代的传播。再加上造纸术的改良,(9)东汉时期,蔡邕于汉和帝元兴元年(105年)对造纸术进行了改良([宋]范晔:《后汉书》,第2513页),但早期的纸并不易得,大约到二世纪后半叶纸张才普及起来。据钱存训的研究可知,在二世纪后半叶,纸不但能满足艺术家们的各种不同的需求,还成为了当时最普遍的书写材料(钱存训:《书于竹帛》,上海:上海世纪出版集团,2006年版,第102页),则《列女传》在魏晋时期很可能具有了纸质文本形态。使得文字形式的《鲁秋洁妇》在魏晋以后逐渐摆脱了“书于竹帛”的形式,进一步获得了传播的动力。

可见,在上述三种传播方式中,文字形式的《鲁秋洁妇》最易得到传播与保存。

(二)“贞节”观念的选择

虽然文字形式的《鲁秋洁妇》较容易得到传播与保存,但是在汉代社会风气的影响下,只有符合“贞节”观念的《鲁秋洁妇》文本才能得到时人的认可。因《列女传》中的秋胡妇“妻执无二,归而相知。耻夫无义,遂东赴河”,具有一种“精于善”的贞洁品德,故与《列女传》所载相类的《鲁秋洁妇》文本成为了时代的选择。

自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”之后,经学思想逐渐成为汉代社会的主导思想。经学思想注重人伦关系,其中,“夫妇之际,人道之大伦也”。[20](P2509)在经学思想中,夫妇关系为三纲之一,而妻处于夫的从属地位,即“三纲谓君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,敬诸父兄,六纪道行。”[21](P269)在夫妻关系的论述中,经学思想极度地张扬夫权而贬抑妇权,强调妻对夫的服从与贞节。如“夫妇者,何谓也?夫者,扶也,以道扶接也。妇者,服也,以礼屈服也”。[22](P376)“妇人不出境弔者,妇人无外事,防淫泆也。”[22](P523)这种经学思想,经过汉代学校的教育,尤其在洛阳太学设立之后,在汉儒生的思想之中逐渐根深蒂固。[23]

此外,两汉以察举与征辟选拔人才,所以汉代士人多尚名节,此种情况愈演愈烈,以致汉代“风俗为之一变”。[24](P1009)在以父权与夫权为主导的封建社会,汉代士人重名节的心理势必会影响到社会的其他方面,这种心理与上述经学思想相合,加重了汉代对女性贞节观念的重视与要求。范晔《后汉书·列女传》中对东汉女性重视名节的事情多有记载,如誓不从盗、以死明志的乐羊子妻,父死哀戚、投江而死的曹娥,亲杀盗贼以报杀夫之仇、义不受辱而死的许生妻等。[19](P2793-2795)见于记载者尚有如此之多,不见载者之众可想而知。秋胡妻自身高尚的品德以及以死明志的行为,恰与社会中的贞节观念相合,故《列女传》类的《鲁秋洁妇》文本得以在社会中流传。

(三)《列女传》自身的优势

如前所示,《西京杂记》亦载有与《列女传》相似的《鲁秋洁妇》故事,故可推知,与《列女传》所载相类的《鲁秋洁妇》文本在汉代应有很多,为何现只留存《列女传》所载的文本呢?我们认为,这当与《列女传》自身的优势有关。

首先,《列女传》在东汉时期就得到了社会的广泛关注。汉和熹皇后就曾在自白中引用过《列女传》故事,[19](P420)汉顺帝皇后梁妠亦常把列女图画置于左右。[19](P438)而且,班昭与马融两位大儒还曾为《列女传》一书作注,进一步促进了《列女传》的传播。(10)《隋书·经籍志》云:“《列女传》十五卷,刘向撰,曹大家注。”([唐]魏征:《隋书》,北京:中华书局,1973年版,第978页)《后汉书·马融传》载:“(马融)注《孝经》《论语》《诗》《易》《三礼》《尚书》《列女传》《老子》《淮南子》《离骚》,所著赋、颂、碑、诔、书、记、表、奏、七言、琴歌、对策、遗令,凡二十一篇。”([宋]范晔:《后汉书》,第438页)此外,《列女传》故事不但频频出现于东汉士人的诗文之中,[8]而且还在东汉中期出现了后人补续的现象。又如上文所述,《列女传·鲁秋洁妇》很可能成为了“鲁秋洁妇”图像粉本的取材之一。凡此种种,足可见《列女传》在汉代受到了极高的重视。载于《列女传》中的《鲁秋洁妇》自然会比其他典籍中的记载更容易得到时人的重视与接受,长此以往,只存留下《列女传》所载文本的现象亦在情理之中了。

其次,《列女传》是我国第一部女性传记,共记载了104名女性的故事,其书可谓是女性故事的资料库。《鲁秋洁妇》作为一个女性故事收录其中,可谓是恰如其分。相对于单篇流传或它书所载而言,收录于《列女传》中的《鲁秋洁妇》更能得结集之惠,既不容易散佚,又能与其他女性故事一道流传于世。且《列女传》为“列”女之书,故时人若想了解前代女性故事,该书必定会成为最佳的选择。因此,相比其他《鲁秋洁妇》文本,《列女传》中的《鲁秋洁妇》更有流传的优越性。

最后,由于经学极为重视人的社会属性,所以“在文学领域中则强调文学须反映人的社会生活。重视社会功用,‘教化至上’,便成了一个时代的普遍观念”,[25]《列女传·鲁秋洁妇》所载秋胡妻的语言,明显具有儒家教化的意味,其中关于忠孝观念的陈述,不仅为当时的女性塑造了学习的榜样,更为当时的士人起到了警醒的作用,尤其是故事结尾借君子之口所作的评语,更是凸显了故事的教化功能。可见,《列女传》中的《鲁秋洁妇》更符合时代的需要。

由上可知,文字形式的优势、社会对女性贞节观的强调,以及《列女传》在汉代社会所受到的重视,使得《鲁秋洁妇》的文本在经历由多样到单一的过程时,最终选取了《列女传》所载的文本样貌。

五、结语

本文先从论证《鲁秋洁妇》故事发生时间入手,认为该故事所述为战国时期的鲁国之事,很可能当时就已开始流传。再通过汉画像石与相关文本的互证,得出,《鲁秋洁妇》依靠说唱、文字与图像等三种形式在汉代社会中得到了广泛的传播,其不但传播时间较长,一直绵延于两汉社会,而且传播范围较广,上至宫廷皇室,下至民间大众,皆可知晓。在传播过程中,《鲁秋洁妇》形成了多种文字文本或图像粉本,它们虽各有不同,但多大同小异。在文字形式具有说唱与图像形式所无的跨时空优势,汉代社会对女性贞节观念的强调与提倡,以及《列女传》具有得天独厚的优势等因素的综合作用下,《鲁秋洁妇》的文本经历了一个由复杂多样到单一固定的过程,最终《列女传》所载的文本成为了此故事的标准范本。