优化顶层设计 分类推进交叉学科建设

王传毅

当前,世界科技前沿重大原始创新性成果的产生均与学科交叉密切相关,交叉融合所产生的强大的知识创新动力,对科技发展产生重要影响。交叉学科是学科交叉形成的理论体系,是相关学科交叉领域知识生产和人才培养的统一体,是科学发展和学科分化到一定阶段的产物。前瞻性地培育交叉学科,有利于国家抢占全球科技制高点,打造国际竞争新优势。

党和国家高度重视交叉学科的建设与发展。2021年4月19日,习近平总书记在考察清华大学时强调指出,要用好学科交叉融合的“催化剂”,加强基础学科培养能力,打破学科专业壁垒,对现有学科专业体系进行调整升级。2022年4月13日,教育部部长怀进鹏在新一轮“双一流”建设推进会上讲话指出:要针对解决现实问题推进学科交叉融合。聚焦重大科学问题和社会需求,敢于打破学科专业壁垒,围绕重大领域培育新兴交叉学科,创新人才培养、科学研究的新平台新机制,引领未来知识创新和技术革新的方向。

一、充分认识交叉学科设置与管理的政策意涵

推动交叉学科建设是国家学科专业布局的重要内容,对国家经济社会发展和科技创新具有基础性、战略性和全局性影响。近年来,国家在交叉学科建设的顶层设计上擘画了一系列改革举措。2020年,国务院学位委员会、教育部印发通知,设置“交叉学科”门类,下设 “集成电路科学与工程” 和“国家安全学”两个一级学科。同年,国家自然科学基金委员会成立第九大学部——交叉科学部,这是自从2009年医学部被划分出来成立后,国家自然科学基金时隔11年再次成立新的科学部。2021年,国务院学位委员会印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》(以下简称《办法(试行)》),首次明确对交叉学科的内涵进行了界定,建立了交叉学科放管结合的设置机制和调整退出机制等。总体来看,国家对交叉学科的顶层设计,兼顾学术性和政治性,具有以下三个方面的特征。

第一,尝试对交叉学科本质特征及其与学科交叉、现有一级学科的关系进行说明。相关学者曾提出若干交叉学科的概念,例如交叉学科是指自然科学和社会科学相互交叉地带生长出的一系列新生学科[1];交叉学科指形成于数学科学、自然科学与哲学科学、社会科学之间交汇区域的跨界学科或边缘学科[2]。《办法(试行)》提出,交叉学科是一个“新领域”,是“多个学科相互渗透、融合形成”;与学科交叉的区别在于形成“概念、理论和方法体系”;其独立性在于与现有一级学科在概念、理论和方法体系的范畴上有所不同。

第二,强调交叉学科的培育性、成长性以及院校在推动交叉学科建设方面的主导作用。一些学者提出观同察异、话语移植、互补共融、连锁辐射、辐集聚焦、横断综析、形上升华7种类型的学科交叉方式。[3]也有学者认为,学科交叉存在着线性交叉学科(某一学科的原理和方法成功应用于另一学科)、结构性交叉学科(两门或两门以上学科相互作用下形成的全新形式的学科)、约束性交叉学科(围绕某一目标,多学科相互配合进行的研究)等。[4]这表明,交叉学科的成长并非一个简单线性的机制,而是蕴含着不确定性,存在着多种可能性。既可能达到预期,也可能带来惊喜;既可能实现目标,也可能存在意外。因此,从政策科学的基本规律来看,自下而上的试点是发挥院校积极性、主动性和比较优势的重要手段,是形成典型基层经验并有效推广的重要基础。《办法(试行)》提出了建立先探索试点、成熟后再进学科目录的机制,由学位授权自主审核单位依程序自主开展交叉学科设置试点,先试先行,待试点取得显著成效后,再审慎论证进入目录,从而强化交叉学科建设的培育性,减少目录增列以及院校设置交叉学科的风险。

第三,持续强化交叉学科建设中的国家导向。学科聚合的最终目的在于“用”,即直接解决复杂重大问题、推动社会进步的知识贡献。[5]学科建设既要遵循知识逻辑,也要遵循需求逻辑。但对于高精尖缺关键领域,知识体系的自然成熟和市场需求的自发调节难以满足国家急需。一方面,很多关键领域往往以问题为中心,跨越多个学科领域,尚未形成系统成熟的知识体系;另一方面,很多高精尖缺领域并不具有旺盛的市场需求,通常小而冷、紧而缺。学科交叉的本质在于解释复杂的世界机理,更好地促进社会发展。[6]因此,需要国家发挥引导作用,推动院校瞄准国家急需,发挥比较优势,“揭榜挂帅”建设一批交叉学科。进入新时代,随着高等教育强国建设的推进,我国持续加强基于跨学科的协同攻关,力图从知识创新体系的交叉融合中占领学科建设与发展的制高点,赢得新一轮科技革命的领先优势。[7]2020年率先设置的“集成电路科学与工程” 和“国家安全学”两个一级学科就显著体现出这一导向。同时,《办法(试行)》也明确提出,根据国家重大需求,国务院学位委员会、教育部可引导支持学位授权自主审核单位开展有关交叉学科设置试点工作。

二、准确把握不同类型交叉学科的基本特征

尽管都位于交叉学科门类,并冠以交叉学科之名,但交叉学科之间的差异显著超过其他门类。因此,分类认识交叉学科,是兼顾科学性和可行性的做法。例如,OECD提出了四种类型的交叉学科:Multidisciplinary(毫无关联的学科构成的学科群)、Pluridisciplinary(密切关联的学科构成的学科群)、Interdisciplinary(两个或多个学科融合后的交集领域)、Transdisciplinary(横跨多个学科的横断学科)。[8]汉克豪森依据交叉学科形态提出任意交叉学科、准交叉学科、从属交叉学科、混合交叉学科、补充交叉学科及联合交叉学科六种类型。[9]刘仲林依据交叉方式将交叉学科分为比较学科、边缘学科、软学科、综合学科、横断学科和超学科。[10]

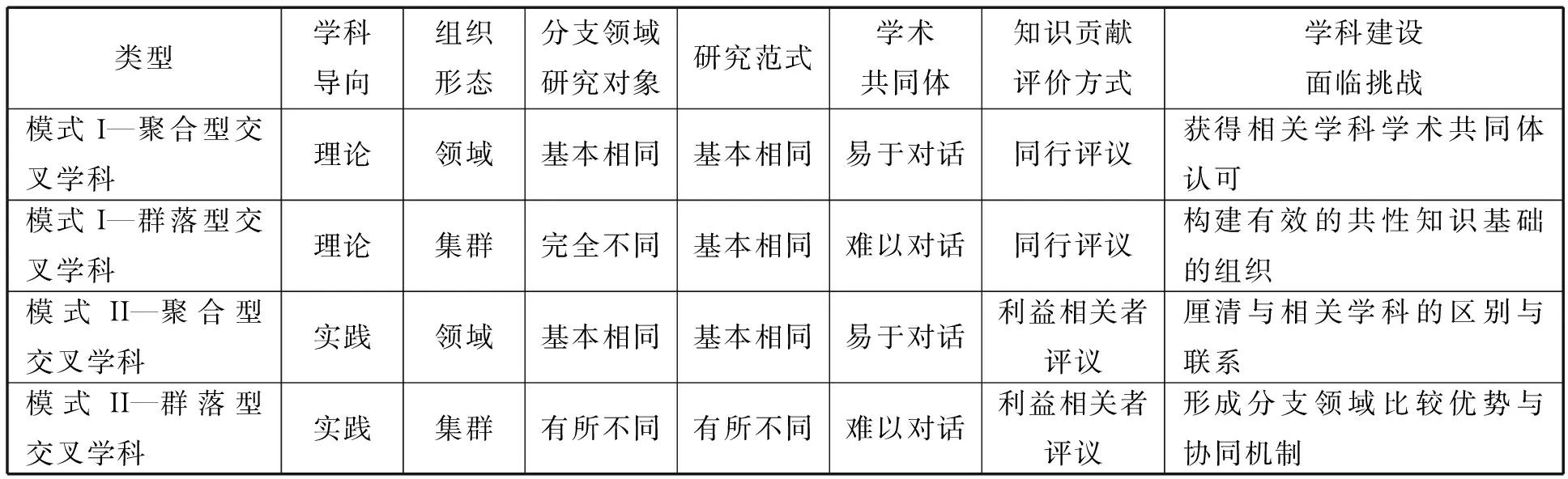

学科是以知识生产为基础的组织,只有充分把握交叉学科赖以建立的知识结构特征,才能对交叉学科的组织与建设提供有益参考。笔者认为,应依据交叉学科的知识生产模式及相关学科交叉的知识交叉形态对交叉学科分类。一般而言,知识生产模式大致可分为两类:模式I,以学科为中心,依托学术共同体的同行评议作为知识生产成果的评价方式;模式II,以问题为中心,依托利益相关主体的多元评议作为知识生产成果的评价方式。[11]从逻辑上讲,知识交叉形态也大致可分为两类:交集,相关学科如“相汇的山谷”般形成一个聚合型学科;并集,相关学科如“起伏的高原”般形成一个群落型学科。综合知识生产模式和知识交叉形态,交叉学科可分为四类(表1):第一类,模式I—聚合型交叉学科,即理论导向的专门领域;第二类,模式I—群落型交叉学科,即理论导向的学科集群;第三类,模式II—聚合型交叉学科,即实践导向的专门领域;第四类,模式II—群落型交叉学科,即实践导向的学科集群。[12]

各类交叉学科在发展导向、组织形态、研究对象、研究范式等方面具有显著不同的特征,也面临着不同的挑战:第一,模式I—聚合型交叉学科,需要不断争取相关学科的认可,从而获得合法性地位,如物理化学学科的建立,就是在相关学科权力网络中博弈所形成的结果。[13]第二,模式I—群落型交叉学科,在不同分支领域均具有共性的知识基础,特别是方法论基础,但如何强化作为共性知识基础的学科的支撑性,是学科建设中需要考虑的重要问题,如科学技术史强调历史学的支撑性,从专门领域中提炼出历史规律是其学科内涵的重要体现。第三,模式II—聚合型交叉学科,往往与其他理论性较强的相关学科具有相同的研究对象和研究方法,如何厘清与相关学科的区别与联系,是其合法性的重要体现,如智能科学与技术如何区别于计算机科学与技术、控制科学与技术等,是需关注的重要问题。第四,模式II—群落型交叉学科,往往是以重大问题串联若干领域,覆盖面广,分支领域联系较弱,如何结合院校优势选取相关领域加强建设,如何汇聚相关领域发展合力,是学科建设需要思考的重要问题,如集成电路科学与技术,涉及力学、物理学、材料科学与工程、电子科学与技术等多个学科,如何发挥院校优势、集成相关研究,着力解决集成电路设计中的“卡脖子”问题,是学科建设需要完成的重要任务(表1)。

表1 不同类型交叉学科的基本特征

三、分类推进交叉学科建设的着力点

鉴于各类交叉学科特征不同,面临挑战也有所不同。有必要充分把握《办法(试行)》所形成的改革红利,在既定的政策框架下,有序组织、分类推进交叉学科的建设。

针对模式I—聚合型交叉学科的建设,需要:其一,国家给予专门而稳定的支持,特别是在各类评价上,营造宽松自由的环境,实行长周期评价,并在各级各类评价中单列领域或制定专门评价办法;其二,院校充分发挥办学自主权,在相关学科下自设二级学科,一方面强化相关学科的支撑、交流、融合、反哺,另一方面也在一定程度上以学科建制保护该交叉学科在人才培养、科学研究、师资队伍建设等方面具有一定的自主性,形成良好的发展环境。

针对模式I—群落型交叉学科的建设,需要:其一,国家发挥学科评议组、专业学位教育指导委员会的智囊作用,明晰交叉学科的目录归属及其与相关门类、学科的类属关联,为招生、培养,特别是学位授予,提供制度支撑;其二,院校需要结合学科特色、优势,为交叉学科设置提供有效的组织依托,与提供共性知识基础的支撑性学科共设于一个基层组织,抑或以协同性组织(研究中心、院所)强化各分支领域的关联,营造“各美其美、美人之美、美美与共”的学科生态,有条件的院校可试点设置交叉学科,为交叉学科发展提供有力支持。

针对模式II—聚合型交叉学科的建设,需要:其一,国家鼓励院校自主试点设置相关学科,准确界定学科内涵外延,加强概念、理论和方法体系建设,视学科发展的成熟度、与相关学科的区分度,作出纳入学科目录体系决定,同时加强科教融汇、产教融合的政策协同,打破机构壁垒,将利益相关者纳入学科建设、学科管理及学科评价的主体范围,进一步扭转不合理的评价导向,不唯论文、不唯奖励,以经济社会发展贡献作为学科建设成效评价标准;其二,院校应准确把握国家需求,贯彻落实国家产教融合相关政策部署,结合院校特色优势,依托相关学科开展试点学科建设,以组织建制有力带动理论体系、方法体系等学术建制的发展成熟,形成多元主体参与的学科治理体系,构建起有益于学科发展的内外部环境。这要求学科治理以凝聚学科与学科间共生发展、交叉融合作为生长点,建立学科集群发展的跨学科研究组织,形成学科跨界互涉的交往空间。[14]

针对模式II—群落型交叉学科的建设,需要:其一,国家统筹规划学科布局,委托院系瞄准关键问题、依据学科基础试点设置相关学科及主要研究方向,对于关涉国家重大利益的学科,可通过先进学科目录、动态调整的方式,引导院校开展学科建设,以“中国之治”的制度优势,带动高精尖缺领域的人才培养和科学研究,为提升国家科技竞争力提供有力支撑;其二,院校应结合学科优势,有选择地设定交叉学科建设的领域、方向,提供持续稳定的支持,专设基层组织单位统筹校内相关学科力量,强化不同领域之间的交流对话和分工协作,将交叉学科对国家突破“卡脖子”问题、提升科技创新能力的支撑贡献作为学科建设成效评价的重要标准。