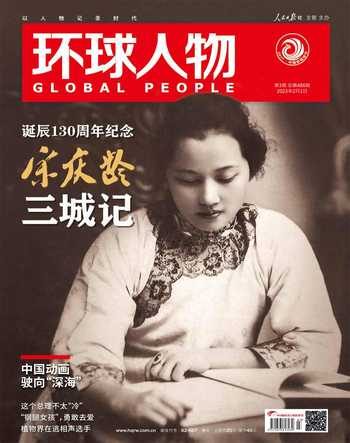

“百岁少女”杨苡,呼啸而别

杨学义

杨苡

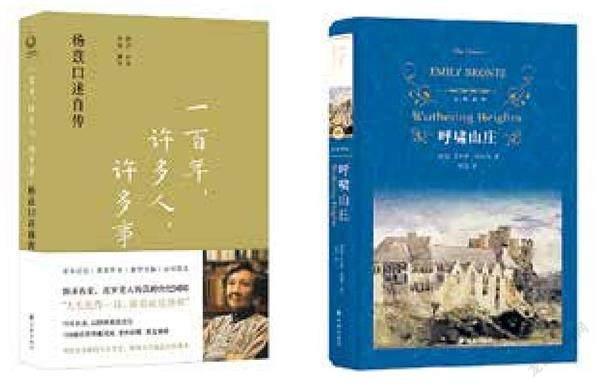

“已经想不起二姐的穿戴了……印象里她总是上身穿黑缎镶白缎牙子的月白素花织锦缎袄,下面是带花边的长裤,一条大辫子垂在身后,一笑起来就从腋下抽出细麻手绢捂着嘴,像是从旧时画上面走下来的美人。”这是杨苡的儿时记忆,在她的口述自传《一百年,许多人,许多事》中,这些已十分详尽的描述仍然被她归到“已经想不起”那一类。

1月27日晚,依然热情饱满、充实可爱的杨苡辞世了。提起她,人们首先想到的往往是:西南联大毕业生、与巴金保持半个多世纪书信往来的青年、首创《呼啸山庄》译名的翻译家……但真正接触就会发现,她将这些身份看得很低。

南京大学文学院教授余斌是《一百年,许多人,许多事》的撰写者,对杨苡进行了十余年跟访。“你可以说,杨先生的记忆是抓小放大式的。”他曾說,相比成就,杨苡更关心生活,关心日常。一般来说,文人学者在自述中会出现大量创作历程、治学经验,但到了杨苡这里,所涉极少,因为她不以为意。

在杨苡的回忆里,厚重的历史变成生活的细碎。她的自述几乎都是“碎碎念”式的,“好玩”成了她筛选记忆的重要标准。因此,追忆杨苡的一生,并不显得沉重,反而似撷取滔滔流年中的那些让人流连忘返的动人光景。

对抗遗忘

2017年,为拍摄电视纪录片《西南联大》,导演徐蓓与杨苡结缘,但由于分工,她并未到场。后来另一部讲述西南联大的纪录片《九零后》开始拍摄,2019年她首次见到杨苡。

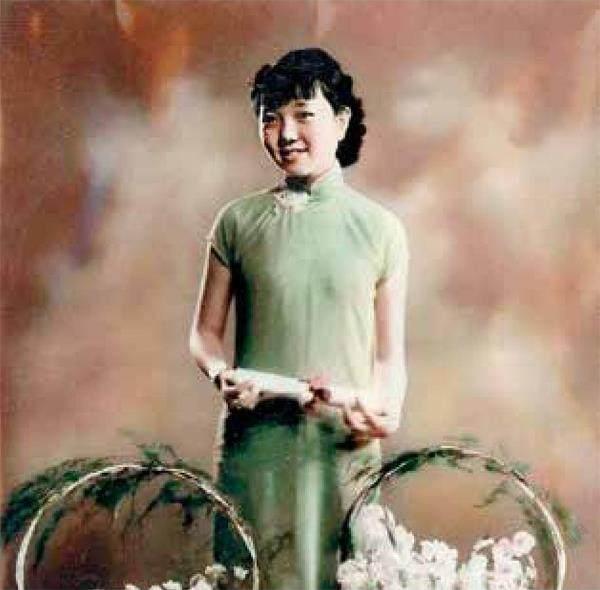

此时,杨苡已经从一个“90后”变成“00后”。徐蓓向《环球人物》记者回忆,刚走进杨苡的家,她就大吃一惊。客厅中,沙发上躺着各式各样的毛绒玩具,书柜和小圆桌上放着她最常看的3张照片,一张是巴金的,一张是她的哥哥杨宪益的,另一张是她自己的,“是她在天津中西女校毕业的单人照,非常漂亮。”往里走是卧室,墙上挂着一幅杨苡18岁时做的卡通绣品,另一侧是整面墙的玻璃柜,摆满了各式各样的洋娃娃。柜中还有瓷器玩具,好几只猫头鹰放在醒目位置,“她对我说,年龄大了,也要学猫头鹰,睁一只眼、闭一只眼”。

“她营造了一个少女才有的空间。”更让人吃惊的是,徐蓓感受到杨苡与这样的环境一点不违和。“她的眼神毫无老年人可能出现的涣散无光,非常明亮清澈。”接触下来,徐蓓对杨苡的感受很独特:“无法用‘尊敬来形容,更准确地讲,我居然特别‘欣赏她。”

杨苡是有性格的。“连很多中年人都被磨得没棱角了,但她却让我看到一种格外的真诚。”2022年7月,徐蓓第三次来到杨苡的家,去拍摄一个开学季专题片,她将写好的寄语给杨苡,听到的回答却是:我不讲,我从来不像这样说话。“她当时都102岁了,还是那么自我。”

那一次拍摄,徐蓓还和她探讨了接下来的拍摄内容,“她劝我不要再拍摄西南联大了:你去年电影得奖了,咱们中国有句话:见好就收。”杨苡鼓励她,要多做一些不一样的事情。

在余斌的印象中,杨苡是一位气场很强的女性。杨苡的丈夫赵瑞蕻也是著名翻译家,余斌在南京大学读本科时,曾经选修过他的课。留校任教后,余斌有天突然听说杨苡想借一本他写的学术著作看。因为老两口就住在学校宿舍,余斌马上去送书,并在家中坐下闲聊。“即使赵先生在场,谈话往往也在不觉中就被杨先生‘接管,赵先生的‘存在感则大大地淡化。”

杨苡在天津中西女校毕业时的单人照。

2019年11月,拍摄《九零后》时,杨苡和徐蓓(中)在一起。

闲聊间,很少有人不被杨苡的惊人记忆力折服。“杨先生自己对此也颇得意,常在回想出某个场景某个细节之后,笑问来客:‘怎么样,我的记忆力还可以吧?”

徐蓓回忆,在2022年7月的那次拍摄中,杨苡给自己出了个题目。“一定要回忆起中学时,班上一位女同学的名字。使劲想,哪怕想一个星期,也要想起来,以此训练自己不衰老、不遗忘。”

可毕竟,这些往事很多都过去了将近一个世纪,杨苡有时也会卡壳。在常年的记录中,余斌经常记下这样的时刻:“杨先生用力地回想着,比着手势对我说,某人,名字是三个字的。但终于未能脱口而出,像挺举重物未能一举成功,大为懊恼。”但几天后,杨苡便一定会特别兴奋地向余斌说起,那个记忆失而复得。

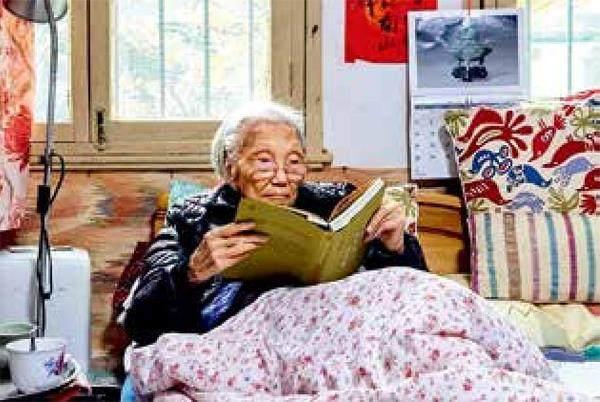

这种有意识地训练,是为了对抗遗忘。“比如有段时间,每天早上醒来,她便开始回想刚刚做过的梦,打捞梦中的种种细节;默写她背过的一首诗;唱过的一首歌的歌词……”余斌看到,杨苡手边准备了一块写字板,想到什么,便随手记下,“这里面颇有一些属于地道的脑力体操”。

在余斌撰写完这本口述自传后,他发自内心地感慨道:“这本口述所恃者,首在杨苡先生令人称奇的记忆力。”

青青者忆

诗人辛笛曾将“青青者忆”这四个字送给杨苡,“我送你这个书名,本来是我自己要用的,还是送给你吧,也算是送给老巴!还是早点把这本书弄出来好!”老巴,就是巴金。后来年过九旬的杨苡没有辜负这一片赤诚,将她与巴金的交往故事收录进了《青青者忆》。细细品来,这4个字的确适合概括杨苡脑海中的巴金往事,甚至适用于她的所有青春回忆。

有人说,她是历史的见证者,更准确地讲,她的一生本来就是历史。杨苡出身名门,祖辈杨士骧、杨士琦是清末政坛大员,父亲杨毓璋在北洋时代政商界地位显赫。虽然她上中学时已家道中落,但仍过着富足生活。可她并不快乐,“特别是在1935年的‘一二·九运动以后,母亲对我管束特别严,哪儿也不许去。”此时,看着集会游行的同学,被困在家里的杨苡羡慕又苦闷,“在这样的大时代里过一种贵族小姐式的生活,我觉得很‘醉生梦死。”

迷惘中,杨苡开始给巴金写信。她表达了对家庭的不满,表示要做巴金笔下的觉慧,不惜用离家出走的方式反抗。巴金却说她年纪太小,应该先把书读好,要有耐心。后来的信中,巴金说他的三哥李尧林在天津教书,有事可以找他帮忙。

不久之后,杨苡就和李尧林相识了。从初识到杨苡去昆明读书的半年里,两人通信频繁,“我收到的信有40多封,我写给他的信应该更多”。杨苡称巴金为“李先生”,所以就管李尧林叫“大李先生”。

可能是由于少女的懵懂,杨苡在后来的诸多回忆中,对两人关系的说法有些前后矛盾。两人总是散步,但大部分时间还有别人,“我自己也不知道是不是希望单独和大李先生散步”。同学们都说他们两个在谈恋爱,但杨苡说:“我觉得很冤枉,我认为我和他之间是友谊,不是爱情。”可在《九零后》的镜头中,杨苡又清楚地说大李先生是“我的暗恋”。不管怎么说,有一点是明确的,和大李先生在一起,“那是我一辈子最难忘的几个月”。

杨苡口述自传《一百年,许多人,许多事》,杨苡的译著《呼啸山庄》。

巴金与杨苡。

就要去昆明了,大李先生带杨苡来到海河边。望着一艘艘白色游轮消失在天际线,大李先生轻声地说:“你就会坐这样的轮船离开你的家乡。”杨苡反问:“你呢?”大李先生说:“我迟早也是要走的。”在纪念册上,大李先生给杨苡写下:“虽然离别就在眼前,但是相信不久我们就会见面的,希望我们见面时都比现在健壮。”

后来,李尧林并没有去昆明。当杨苡在1945年得知大李先生病逝后,痛彻心扉。天津一别,竟是两人的诀别。直到晚年,杨苡仍然时常想起他。

国难当头的年月,从天津前往昆明,是颇为艰难的。她坐着英国“云南号”邮轮从港口出发,经停上海一天,再到香港停留10日。这10天,家里早安排好,让她在卞白眉家中住,卞曾在中国银行天津分行担任经理,是杨父提携的后辈。10天里,为了保护杨苡,卞白眉曾多次让她留在香港,但她一想到和大李先生在昆明相见的约定,就果断谢绝了。离开香港后,她换乘法国邮轮驶向越南海防,下船后,又换乘运送货物的闷罐车返回云南。

闷罐车上人挤人,还没有窗,大家只能通过小孔透气。不过,坐闷罐车有一点好处,由于车上没有日本人,大家可以自由地唱歌,《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《松花江上》……杨苡清晰记得,那种压抑的民族情绪,在异国的列车上喷涌而出。

终于在昆明安顿下来后,杨苡曾在青云路住过一段时间。那个院子里,住满了从外地流亡到昆明的人。杨苡回忆,自己住在院子的第一进,沈从文在第二进,刺杀军阀孙传芳的女侠施剑翘与弟弟住在第三进。不久之后,日本人就频繁对昆明空袭。有次跑警报,沈从文指给她:“看,这就是女侠施剑翘。”只见施剑翘双手捂着头,和弟弟往外跑,还用天津话说了句:“我的妈呀!”沈从文笑了笑说:“女侠也害怕嘛!”

还有一次,萧乾到昆明为《大公报》组稿,一群人聚在茶楼,沈从文和杨苡也在。“说的内容不记得了,只记得桌上放了点糖果零食,老有苍蝇在上面飞。沈从文一面说,一面挥手赶,一挥手,袖子那儿就有棉絮往下掉,塞回去又掉出来,我看了只想笑又不敢笑。”

爱好文学的杨苡和沈从文越来越熟悉。由于住得近,杨苡每天晚上都能看到沈从文在糊纸的窗户背后伏案写作,杨苡有时熄灯早,第二天一早,沈从文便找她来问,看了什么书,写了什么?“他说,才十八九岁不要那样贪睡,要睡懒的呦!”

在西南联大,杨苡记得,给他们上大一国文课的有陈梦家、朱自清、刘文典、闻一多等大师。但与上课相比,对她更有吸引力的是参加学生社团,特别是文学社团高原社。赵瑞蕻也在这个社团中,“他追我的方式也特别,我到哪儿他跟到哪儿,吃饭他也跟着,母亲教我,不能吃人家的,结果都是我付钱。”两人后来结婚,很快有了第一个孩子。

此后漫长的岁月中,经历了人生各种际遇起伏的杨苡,总会记起法国作家大仲马在《基督山伯爵》结尾的话:“等待和希望!”这是巴金和年轻读者经常互勉的一句话,帮助她走过最艰难的人生阶段。阅尽沧桑的巴金晚年曾对她感慨:“长寿是个惩罚。”杨苡却强忍泪水,笑着回答:“活下去就是胜利!”

“哥der”和“冰鸡”

徐蓓觉得,杨苡身上的“少女感”一定与爱情有关,“只有当爱情完全死亡,少女感才会消失。”

除了爱情,还有亲情。杨苡的哥哥杨宪益是著名翻译家,姐姐杨敏如是中国古典文学研究专家。哥哥姐姐也都是长寿的人,所以直到前几年,杨苡一直都是家中的小妹。杨苡从来都不是一个人在回忆,“经历沧桑后,兄妹三人经常相互帮助,不断补充,共同构筑这些记忆,将往事不断打捞上来。”所以与其说杨苡记忆好,不如说她对那段旧时光无比珍视,对哥哥姐姐无比深情。

除了当面聊天,兄妹三个还会写文章、书信,不断巩固这些记忆。杨苡对余斌说,她对年轻人不写信是不理解的。余斌说现在有微信,方便了。“她不以为然,认定微信都是说事兒,而过去的人写信重点不是说事情,是谈感情。”

杨苡经常说,自己是一个没有爸爸的人。她出生才两个月,父亲就去世了。他们兄妹三人的生母,是父亲的姨太太,多亏了哥哥杨宪益的存在,他们才得以保全在家族中的地位。小时候,杨苡看到全家上上下下都围着哥哥转,每次出门都是前呼后拥的,杨苡最喜欢在这个时候跟在哥哥后面。“他是根本没有钱的概念的,反正要什么买什么,我的待遇连他的零头都不到,要这要那的,母亲绝对不允许,但跟在我哥后面,就是另一回事了。”每当她看到想要的书、玩具,或者别的东西,就会拉哥哥衣角,杨宪益回头问:想要?只要点点头,哥哥一吩咐,事情就全解决了。

晚年杨苡在病床上,阅读她的口述自传。

杨苡童年时的全家合影。从左至右为:杨宪益、母亲徐燕若、杨苡、杨敏如。

只有在哥哥那里,杨苡才有被宠的感觉。有一年,两位叔伯堂哥来找杨宪益玩。他们逗杨苡,让她用英语叫杨宪益“dear brother”,幼小的她,不太会说,费了半天劲,只勉强说出一句中西结合、奶声奶气的“der哥”。不知谁又说,干脆叫你哥“哥der”吧,即象声词“咯噔”的天津话叫法。兄妹俩都觉得好玩,直到哥哥90岁生日,杨苡还在贺卡上这样写——亲爱的哥der。

相比于哥哥,杨苡和姐姐杨敏如则是一对“冤家”。姐姐从小便喜欢文言文,有段时间甚至特别爱引经据典。有一年夏天,家里人扇扇子,都说凉快,但姐姐偏要说“冰肌玉骨,自清凉无汗”。杨苡不懂,就问“冰肌”是什么“鸡”?后来,家里人嘲笑杨苡总跟在哥哥后面,是他的哈巴狗,杨苡便反驳:“姐姐说了,我是‘冰鸡。”逗得大家哈哈大笑。

尽管后来兄妹三人在各自领域卓有建树,都拥有丰富的人生。但这些美好记忆,才是伴随兄妹三人一生的最宝贵财富。如今,兄妹三人都离开了。

正如杨苡的译著《呼啸山庄》结尾有这样一段话:

“我在那温和的天空下面,在这三块墓碑前流连!望着飞蛾在石南丛和兰铃花中扑飞,听着柔风在草间吹动,我纳闷有谁能想象得出,在那平静的土地下面的长眠者竟会有不平静的睡眠。”

其实,杨苡早不再避讳生死了。徐蓓在2019年拍摄时问过她,怎样看待生命?杨苡面带微笑地说:“我100岁了,今年的计划本来是准备死的。”徐蓓的第一感受是,这位老人家好像在说“命运的节奏,我来把握”。但后来她逐渐明白了,“一个人不是独立的生命体,和社会关系是分不开的”。当同时代的所有亲人、朋友都相继离去后,她最恐惧的不再是死亡,而是孤独。

那一次,本来只有1个小时的采访拍摄计划,但徐蓓最终在杨苡家里拍了一整天,直到晚上8点才离开。采访最后,徐蓓临时加了一个环节,让杨苡打开装满最爱歌曲的随身听,摄像师在狭窄的房间内铺设轨道拍摄。“这个时间很长,我们放了四五首歌,听到《你是我的阳光》时,她还很高兴,但播放到最后一首歌《当我们年轻时》,她突然沉默了。”

“当春之歌再次唱响,又回忆起那五月的清晨。可记得你曾爱过我,那时候我们很年轻。”这本是一首爱情歌曲,却在特定情境中拓展出无限外延。直到歌曲循环了10多遍,摄像师才完成拍摄。徐蓓走上前,俯身给了杨苡一个深情有力的拥抱,并在耳边说:“今天结束了,谢谢您。”这时徐蓓看到,面对生死都不再哭的杨苡,竟落泪了,并贴着她的耳边说:“Just for you!(只是为你!)”此时,杨苡的两个女儿,以及屋子里所有人都哭了。

后来,徐蓓也想过,“你”是谁呢?一开始她以为是自己,后来她觉得应该是大李先生,还有杨宪益、巴金、沈从文……那些知名的、不知名的人,像电影画面一样在脑海中一一浮现。每一个答案,似乎都说得通。这样的人生,值得一过。

个人简介:杨苡,原名杨静如,1919年生于天津,著名翻译家。主要译著有《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》等。2023年1月27日晚去世,享年103歲。