艾比湖演化特征与生态修复对策思考

李 江,张宗亮,岳春芳

(1.新疆水利水电规划设计管理局,新疆 乌鲁木齐 830000;2.新疆寒旱区水资源与生态水利工程研究中心,新疆 乌鲁木齐 830000;3.中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津 300222;4.新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

1 概述

新疆位于我国西北边陲,是我国西北安全屏障,具有重要的国家安全战略保障意义,也是一带一路的核心经济带。新疆具有“三山夹两盆”的地形地貌特点(阿尔泰山、天山、昆仑山的山脉与准噶尔盆地、塔里木盆地相间交错,盆地被高山环绕),按相对于天山的地理位置分成南疆与北疆[1]。艾比湖位于北疆古尔班通古特沙漠西部,艾比湖流域及其以东地区构成的天山北坡经济带,是新疆乃至我国西北地区经济发展的重点区域。艾比湖内有卤虫(Artemiasalina)等耐盐生物,湖滨有卤虫为食的水禽,南部的湖泊地带有国家级一、二级保护鸟类十余种;湖区生长的植物涵盖了大部分的荒漠物种,孕育了丰富而独特的遗传因子,成为典型荒漠物种的基因库[2]。因此,开展艾比湖流域生态保护与修复研究对保障该区域的可持续发展具有重要意义。

统计资料显示,受艾比湖流域上游大规模的农垦引水活动的影响,20世纪50年代至70年代末,艾比湖湖面面积以每年10.3km2的速度从1200km2萎缩至522km2,1989年至2021年艾比湖面积维持在400~600km2。20世纪70年代以后,注入艾比湖水量最大、流程最长的奎屯河完全断流,目前有水入湖的河流主要是博尔塔拉河和精河[3]。

随着入湖水量的减少,湖面缩小、地下水位下降、湖底盐漠化、植被衰败、沙漠扩展、灾害性天气增多,流域生态环境不断恶化,对社会经济发展造成严重的负面影响。“十三五”以来,随着流域最严格水资源管理制度的执行和艾比湖流域生态综合治理的实施,加之近20年来气候变化导致径流增加、艾比湖入湖水量增多,水面面积恢复至500km2,流域湿地生态系统得到改善。但艾比湖生态环境并未从根本上得到改善,若遭遇枯水年,生态治理成效仍面临着得而复失的巨大风险。并且,艾比湖湖区处在阿拉山口大风通道的下沉气流区,裸露湖底的“盐土”经阿拉山口的强风作用形成“沙暴”和“盐暴”,对天山北坡环境造成极大的负面影响,因此保护和修复艾比湖是治理整个北疆生态环境的重要抓手之一。

为保障新疆生态与社会经济的可持续发展,在生态水利新形势下,本文综合分析艾比湖生态环境现状,剖析艾比湖湖体演化过程进而判别其驱动要素,诊断关键问题并有针对地提出艾比湖生态修复对策,为新疆生态保护出谋划策,同时也为相似区域的生态保护与修复具有重要的指导意义和科学借鉴。

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

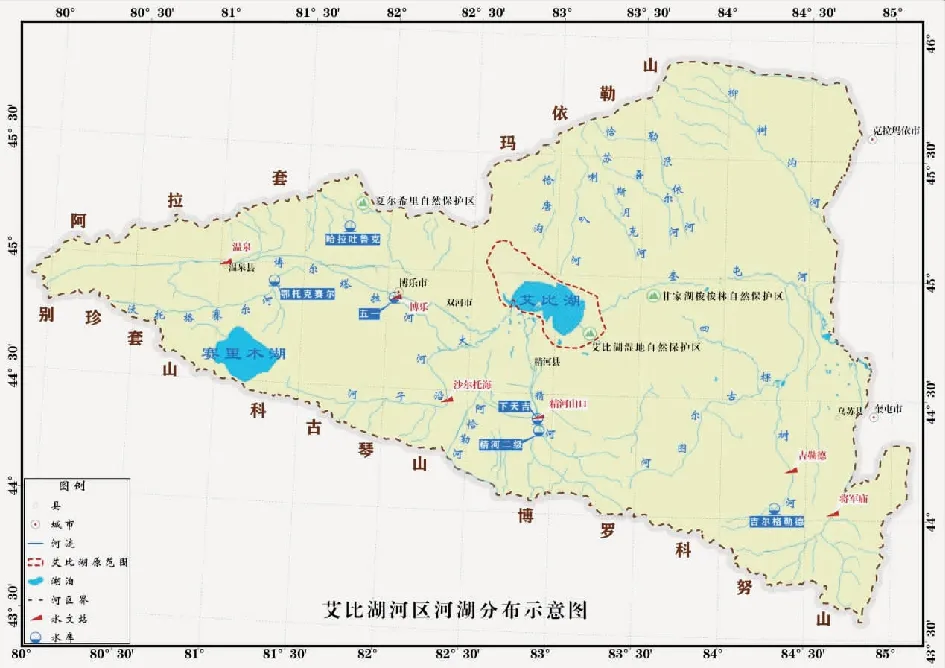

艾比湖流域位于新疆西北部,三面环山,是准噶尔西北边缘最低洼地和水盐汇集中心。艾比湖是一封闭性流域集水湖盆,新疆最大的咸水湖,主要受湖区降水和四周地表水及地下水补给,如图1所示。径流主要来源于山区降水,湖四周23条大小河、沟汇入。奎屯河、博尔塔拉河及精河称为艾比湖流域三大干流,目前奎屯河已基本无地表径流入湖,而博尔塔拉河大部分水量进入艾比湖。该流域内多年平均地表水资源量约37.85×108m3,其中奎屯河区占44.12%,博尔塔拉河、精河区占54.03%,托里小河区占1.85%。研究区博尔塔拉河河谷地质剖面图,如图2所示。反映了谷底地下水库“三进三出”地质构造的特点。近年来平均入湖水量约6.05×108m3,湖泊水面平均维持在500km2左右。水深较浅,湖底平坦,坡度为0.15‰~0.37‰,湖水平均深度1.4m,最大水深3m。湖面面积变化对入湖水量较为敏感,入湖水量每增减1×108m3,对应湖面增缩约80km2,湖泊储水量增减0.48×108m3。艾比湖高程-面积-湖容曲线见表1。

艾比湖地貌首先由第三纪中期喜马拉雅造山运动的地质构造形成基本骨架,而后在漫长的地质过程中,在板块运动,气候导致的风,降雨侵蚀等内、外地貌营力的作用下逐渐演变。

(1)内营力:湖盆区是相对稳定的准噶尔地块的三级构造单元—艾比湖拗陷,两组与湖体大致平行的基底断裂通过湖盆东北及西南。湖盆西南断裂与天山地槽和乌鲁木齐山前拗陷分界。艾比湖沉积物以灰色、浅黄色及黑色粉泥、泥粉及薄层钙质属、灰色细砂层交替出现为主要特征,表明湖泊经历了从浅水到较深水,然后再变浅的演化过程[4]。

图1 艾比湖流域河湖、水系分布示意图

图2 博河河谷谷底地质构造剖面图

(2)外营力:气候变化和人类活动叠加作用,导致艾比湖湖面波动变化。根据影响程度的差异,艾比湖的演变分为两个阶段:①晚更新世晚期至二十世纪五十年代,气候是影响天然径流量确定湖面面积的主导因素,艾比湖全盛时期最高湖面面积3000km2,末次期后气候旱化导致湖面逐渐萎缩,二十世纪40年代,湖水总面积缩小至1200km2,该时段内年均湖面缩小0.7km2;②二十世纪五十年代以后,人类活动导致的径流量变化成为艾比湖湖面面积的主导因素,统计数据显示,平均每开垦666.7hm2耕地,湖面约缩小2.25km2。

艾比湖流域属典型的温带干旱大陆性气候,降雨量极少、日照时间长、蒸发量大、空气干燥。生态系统非常脆弱,盐尘和浮尘活动频繁。湖盆处于阿拉山口风道区,一年刮风天数多且风大,年均大风(≥17m/s)超过164天。该山口地形由西北向东南倾斜,形成落差150m上下的狭长谷地,强风作用严重风蚀裸露的干湖底,导致湖滨地区沙丘活化。艾比湖的萎缩,给流域生态系统带来了严重危机。

表1 艾比湖高程-面积-湖容数据表

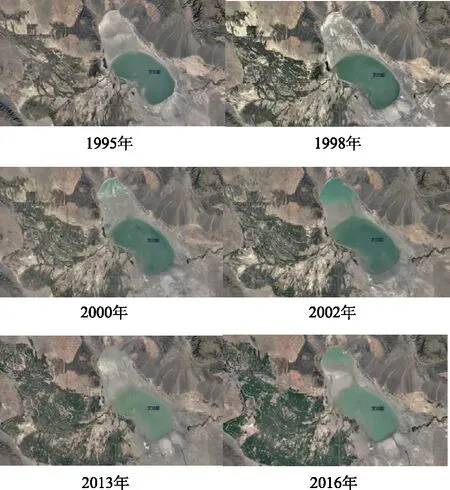

2.2 数据来源

本次研究降水量为博乐、精河气象站观测的逐日数据集,时间序列为1995—2016年,来源于中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.cn/)。艾比湖流域入湖流量等水文数据来源于《精河、博尔塔拉河流域规划(修编)》。艾比湖湖面面积变化情况,如图3所示。该卫星影像来源于谷歌地球数据平台(https://google-earth.gosur.com/cn/)。

图3 艾比湖历年湖面变化过程

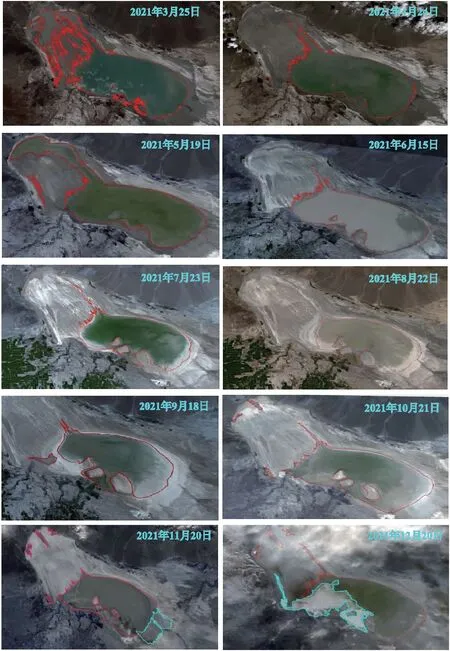

2021年艾比湖各月湖面边界,如图4所示。该卫星影像来源于哨兵2(Sentinel- 2)数据,地面分辨率为10m,根据哨兵数据计算NDVI(归一化植被指数),获取艾比湖的水体信息,最后基于Arcgis pro获取湖面边界信息,测算湖面面积,结果见表2。

图4 艾比湖各月水面边界

3 结果分析与讨论

3.1 艾比湖入湖水量及湖面面积变化特征

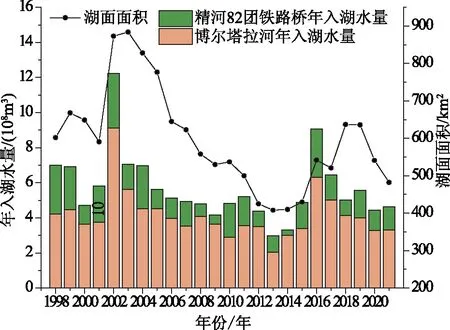

艾比湖湖面面积与博尔塔拉河、精河径流变化密切相关。根据1998—2021年博尔塔拉河、精河年入湖水量以及湖面面积变化过程,如图5所示。自20世纪90年代末期以来,艾比湖湖面面积经历了“增加-快速萎缩-增加-减少”4个动态变化过程,在2003年达到最高值884km2,在2013年减小至最低值408km2。自1998年以来,博尔塔拉河累计入湖水量99.52×108m3,年均入湖水量为4.15×108m3。精河累计入湖水量36.58×108m3,年均入湖水量为1.52×108m3。博尔塔拉河与精河分别占总入湖水量73.12%、26.87%,由此可见,博尔塔拉河是艾比湖的主要补给来源。

表2 2021年3—12月艾比湖水面面积表 km2

图5 1998—2021年艾比湖年入湖水量及面积变化趋势图

3.2 艾比湖演变过程

3.2.1气候要素导致的水面变化

近百年全球平均气温约上涨了0.5℃,中国约0.3~0.4℃的上涨幅度。新疆从20世纪80年代以来,气温变化与全国,全球气候增暖趋势是一致的,也存在明显的季节差别和地区差别,冬季最为明显,北疆增暖幅度大于南疆[5]。由于气候变暖导致艾比湖流域三大干流上游三源流出山口径流总体呈现增加趋势,1993年后径流递增趋势更为明显,1990—2008年间,三源流比多年平均径流增加1.58×108m3[6]。依据研究区气象站1995—2016年的降水量数据,1995—2000年间年均降水量为1314.42mm,2001—2016年间年均降水量为1813.22mm,较20世纪90年代末期增加了498.80mm。1995—2016年间区域内降水量呈显著增加趋势。

径流量和区域降水量的增加是近期艾比湖面积恢复的主导因素之一。然而,若气候变暖导致冰川消融出现下降拐点,进而引发入湖的径流量减少,加之气候增温促使湖面蒸发量增大,则未来艾比湖湖面呈现萎缩的概率极大,而考虑如何弥补冰川消退导致径流量减少所带来的不利影响将成为关注的焦点[7]。

3.2.2人类活动导致的水面变化

20世纪50年代以来,人工绿洲大规模扩张,加之艾比湖生态系统兼具强烈的敏感性和极端的脆弱性,导致艾比湖的地貌发生了强烈改变。人类活动对艾比湖水面面积变化的影响大体可分为5个阶段[8],如图6所示:第一阶段,湖面快速萎缩期(20世纪50年代初至70年代初)。此阶段为解放后的国力恢复期,整个区域人口增长了9.7倍,耕地扩大8.2倍。为维持人口和耕地,兴修水利,地表径流引水量增长6.8倍,奎屯河、四棵树河、古尔图河四条主要入湖河流被截断,长期处于断流状态;精河、博尔塔拉河入湖水量减少70%以上,湖面面积从1200km2锐减至520km2,平均每年缩小22.6km2[9][10]。其中艾比湖退缩幅度最大的在1957—1959年,每年平均减少123.5km2,正好与修建“五一”和“七一”平原水库时期相吻合。第二阶段,湖面小幅变动期(20世纪70年代初到90年代末期)。1972年至1990年人口和耕地增长缓慢,奎屯河区无地表径流入湖,精河、博尔塔拉河入湖水量比较稳定,湖体水面变化平缓,基本维持在600km2左右(除枯水年1997年,年降水量仅60.8mm,湖面面积为497km2)。究其原因,一是断流的奎屯河无地表径流入湖;二是80年代以来,有水入湖的精河区和博尔塔拉河区未修建大型水利工程。第三阶段,快速扩张期(20世纪90年代末到21世纪初)。1995年至2004年,湖面面积快速增加,湖面面积由473km2增加到938km2,年均增加93km2,同期降雨增加,土地面积增长较慢。第四阶段,持续退化期(21世纪初至2013年),湖泊面积呈不断退化趋势。1998年~2013年水位经历一个2004年的峰值后,又回落至400~500km2的水平[11]。同期土地面积快速增加,人类活动干预较大。第五阶段,逐步稳定期(2013年至今),在环保政策驱动、自然修复等因素作用下,湖泊面积逐渐恢复,持续向好,该时期湖泊平均面积为512km2。

图6 艾比湖湖面面积变化

综上所述,近70年艾比湖湖面面积变化受气候变化与人类活动的共同作用与影响。其中,受气候影响的径流量呈现增加趋势,然而人类从河道中提取的水量远超过流域增加的水量,流域经济发展与生态环境保护之间的矛盾较为尖锐。

3.3 艾比湖生态保护存在的突出问题

艾比湖湖面面积的变化是艾比湖生态问题的一个晴雨表。艾比湖流域生态治理已经取得一定成效,随着甘家湖、湖东湿地的修复,局部生态环境得到改善,但仍存在以下突出问题,影响湖面面积恢复。

3.3.1水资源开发利用不合理

(1)生态水量被严重挤占。根据节水优先的原则,新疆制定了最严格水资源管理制度,但现状下水资源超载形势严峻,用水结构不尽合理,供需矛盾突出。全州2020年总用水量16.86×108m3,已超过博州2030年“三条红线”用水总量控制指标(14.29×108m3),超标率17.98%,农业用水15.93×108m3,占比高达94.48%,生态用水被挤占,入湖水量不足造成水面不断萎缩,周边地区持续向荒漠化演变。

(2)地表水资源开发利用强度大。2020年博尔塔拉河流域、精河流域、奎屯河流域地表水开发利用率分别为36%、36%、80%,全州地表水资源开发利用率已接近40%的开发利用红线,供需矛盾十分突出。

(3)地下水超采严重。2020年温泉县地下水供水量为0.14×108m3,已接近地下水可开采量;博乐市地下水供水量为2.48×108m3,已超过地下水可开采量,超采0.97×108m3;精河县地下水供水量为2.9×108m3,超采0.72×108m3;第五师地下水供水量为2.76×108m3,超采1.03×108m3。

现状各县市地下水供水量均已超过“三条红线”控制指标要求。此外,受地下水超采的影响,博河、精河上游来水至下游河段后优先补充地下水,造成河道生态流量下泄减小,甚至河道断流,入艾比湖水量有所减少,水面萎缩严重。

3.3.2湖区湿地退化

20世纪50年代以来,艾比湖流域耕地和建设用地面积分别从1996年的8.47%和0.42%,增加到2016年的15.28%和2.07%,21年间约有429.78×103hm2的草地转化为耕地,207.9×103hm2的草地转化为建设用地[12]。流域主要河流流经地区新开垦大量的耕地,入湖水量不足,环湖带地下水位持续下降,植被退化,土地荒漠化和盐漠化等问题突出,流域荒漠化、盐漠化土地面积占66.2%,流域20.1%植被处于极度退化状态,以天然梭梭林为例,流域将近71%的梭梭林覆盖度在0.3以下。湖滨65%的荒漠植被衰败。湖滨带植被群落由湿生、中生向旱生、超旱生和盐生、耐沙生种类演替,艾比湖东部湖滨带湿地等原有沼泽湿地区已逐步退化为湖滨滩地盐泥区。环湖带荒漠化、盐漠化和植被退化问题突出,沙漠化,盐漠化土地不断向人工绿洲逼近。

艾比湖湖底裸露面积不断增大,20世纪50年代裸露湖底有350km2,20世纪70至90年代保持在800km2左右,近几年一直维持在600km2以上。湖滨地区荒漠植被伴随湖盆的干涸日益退化,绿洲外围屏障功能逐渐丧失,沙暴和浮尘天气增多。目前艾比湖已成为北疆沙尘暴的沙源中心,干缩裸露湖底的“盐土”,在强风作用下形成“沙暴”和“盐暴”,严重威胁精河、博乐以及乌苏和奎屯地区[13]。每年从艾比湖刮起的盐碱沙尘超过48×106t,影响范围波及新疆北部地区甚至黄河中、下游地区[14]。据气象资料分析,精河县20世纪70年代比60年代沙暴日增加105.6天;20世纪70年代后期沙暴日、扬沙日、浮尘日分别比前期增加3.8天、161天,和72天。刮到农田、草原中的盐碱土,降低了植被幼苗存活率,增加牲畜患病率,给工农业生产和人们的健康带来严重负面影响[15]。

3.3.3威胁基础设施

新疆是中国对外开放的桥头堡,北疆铁路全线贯通第二条亚欧大陆桥(东起中国连云港——西至荷兰鹿特丹港),使得新疆形成东进西出的经济发展格局,对促进中国和邻近国家、地区经济的发展起到极其重要的作用。北疆铁路西段约150km通过艾比湖盆区,有近45km地段于严重的风沙危害,在沙泉子站、精河站、蘑菇滩站以及博乐火车站西等地段受到风沙掩埋以及含盐沉积物腐蚀危害,威胁到铁路的运行安全。

4 生态修复原则与对策

4.1 修复原则

水土资源过度开发导致的艾比湖严重生态问题已成为众多学者的共识。艾比湖的生态修复中,在考虑当地水资源承载力的基础上,恢复其水面是关键。因此,修复艾比湖应把握“一个原则,四个关系”。所谓一个原则指的是“恢复有度,修复有量”[16]。“恢复”指恢复自然状态,“度”指恢复的程度。“恢复有度”的涵义是结合艾比湖实际情况,在充分挖掘水资源潜力、科学配置水资源的前提下,恢复至人类活动影响较小的自然状况;“修复”指生态修复技术,“量”是指基于“三条红线”的限制等对于生态可提供的水量。修复不是不计成本的修复,也不是简单通过建设外调水工程增加生态水量的修复,而是以艾比湖周边区域现有水资源条件限制为前提进行的生态修复。“量”是确定恢复程度的前提,“度”是根据量确定的所能修复程度的结果。艾比湖修复的生态用水量的确定是也生态修复的关键。其中生态水量不仅要测算最低生态水量,还要考虑环境影响因素。“四个关系”是指以现有社会基础设施为前提,深刻把握好艾比湖与水资源利用、生态退化、湖滨带沙化以及现有基础设施四方面的关系。

4.1.1最低生态水量

保障艾比湖流域最低生态需水,维持流域生态稳定是流域基本保护目标。有研究以近十年艾比湖湖面面积为参考,以避免湖面面积进一步萎缩且缓慢恢复为目标,确定艾比湖湖面最小界限为500~600km2[9]。基于上述目标,综合考虑艾比湖流域整体生态需水(天然植被、尾闾湖泊、河道和人工植被需水),分别采用面积定额法、遥感蒸散发法、降水-蒸发法、Tennant法等进行估算,结果依次为:天然植被需水4.82~5.01×108m3,艾比湖入湖需水量4.90~5.11×108m3,人工植被需水量0.51×108m3,流域河道需水量0.75~3.22×108m3,因此流域整体的生态需水量在10.98~13.85×108m3之间。

4.1.2控制风蚀范围对水量的需求

保障一定湖面面积覆盖裸露湖底,是有效控制艾比湖盐尘危害的最直接措施。采用遥感技术判定干涸湖底风蚀范围,结果表明只有将湖面增大到800km2以上才能控制风蚀危害,且当湖面控制在800km2时,艾比湖及其周边地区可以保持生态完整性,环境表现为适宜状态[9]。因此,湖面面积应该接近800km2,维持目标湖面面积需在每年5.11×108m3的基础上增加2.81×108m3的入湖水量[10]。

4.2 修复对策

针对水资源短缺的问题,需结合可提供的生态水量制定艾比湖的生态修复策略,以现有水资源为基础,规划引领,通过对水资源精细化管理,合理分配生产生活生态用水,做到社会经济发展与人民群众对美好生活环境的需求二者兼顾。究竟将艾比湖修复到何种程度,如何才能正确的把握修复的度,需要准确把握“四个关系”。

4.2.1精细高效优化利用水资源,保证生态水量

(1)规划先行,统筹兼顾。艾比湖生态修复的切入点在于生态水量,只有保障年入湖的生态水量,才能进一步以生态水量为基础开展生态修复,这就需要做好对艾比湖流域周边区域用水规划,充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力,减少或消除不利于水资源可持续利用的行为,妥善处理开发与保护的关系,对艾比湖流域水资源统一管理,科学配置。近年来,奎屯河、博尔塔拉河、精河流域规划工作陆续完成,并开展了大量的艾比湖生态保护及修复工作,围绕确保艾比湖现有水面的要求,对各河流入湖生态水量提出了要求。然而,这些成果相互独立,缺乏协同性。应在已有成果的基础上,着眼于整个艾比湖区域,整合三大流域规划,合力共同解决水资源调配问题。在调整过程中,要兼顾上下游、左右岸、整体与局部的关系,尊重自然规律与经济规律,根据中长期的需水要求实现水资源的优化配置与合理使用,从规划层面上确保艾比湖的生态水量。

(2)科学调控,优化配水。归根结底,社会生产用水挤占生态用水,是造成艾比湖地区绿洲化与荒漠化冲突的主要原因。要从根本上改变这种状况,就必须全局考虑流域用水需求,平衡社会发展与生态的矛盾,形成科学合理的水资源优化配置体系,在大力开展灌溉农业节水的同时保障生态水量,精细化利用水资源。随着流域调控能力持续增强,在人工干预下有目的地向湖泊输水已成为维持湖区生态的必要途径,水面覆盖湖面,是缓解流域风沙盐尘危害的有效举措;适宜栖息地生境的营造,是修复湿地生态系统前提。现有调控方案大多从调度和配置的角度保障生态用水需求与其他行业用水需求之间的适当平衡,将“生态目标”嵌入兴利调度的简单调控过程,生态补水方案较为粗放。还应根据阿拉山口风力特性、动植物不同生命阶段需水特性和流域年际、年内来水的丰枯特点,充分发挥山区、地下水库对径流的调节作用,科学制定补水方案。从输水层面,合理确定生态补水的过程,营造湿地动植物恢复和重建的适宜栖息地生境,保障水面覆盖裸露湖底,在缓减阿拉山口大风对干涸湖底吹蚀引发的沙尘暴、盐尘暴影响的同时,逐渐修复流域湖区的生态环境。

(3)技术创新,高效节水。控制流域农业用水,节水是关键,解决艾比湖环境问题的办法之一是挖掘自身潜力,建设节水工程,大力推广高新节水技术,提高水资源利用效率。在灌区推广高效节水灌溉,调整产业结构,提升水资源利用水平,降低灌溉定额,千方百计地减小农业用水总量,将节出的水补给生态用水。

4.2.2统筹谋划蓄水及引水工程,系统生态治理

要实现水资源规划,必须靠一系列水利工程的实施。正在实施的艾比湖生态修复综合治理工程在统筹利用新疆水资源的基础上,通过调蓄工程实现水资源的再分配,未来可在一定程度上保障艾比湖的生态水量。当前流域在最严格水资源管控及流域多年来水偏丰的条件下,艾比湖生态有了较大的改善,艾比湖湖面基本维持在500km2左右,2017年曾达到805km2,周边的生态环境也得到了明显改善,重现了湿地芦苇荡漾。在此基础上,结合调整优化后的艾比湖流域规划,进一步谋划生态治理水利工程,系统治理山水林田湖草沙,加快艾比湖生态修复的进程。

4.2.3系统修复河湖湿地水生态,维持生物多样性

(1)湿地修复技术。湿地是生态环境的重要组成部分,是实现经济社会可持续发展的基础条件和生态保障。以艾比湖湿地为核心的博尔塔拉州河湖湿地生态系统是保障全州乃至整个新疆北部地区的“自然之肾”,是维持新疆北部生态平衡的保护伞。围绕湿地生态保育,湿地生态系统服务功能恢复和提升,坚持保护优先、自然恢复为主的方针,加强湿地自然保护区和湿地公园建设。

(2)多样性维持。生物多样性维护要非工程措施与工程措施并举。首先开展艾比湖流域内自然保护区,水源涵养区等重要生境的保护和恢复,加强保护区周边休牧,禁牧管理,完善封禁围栏和封禁标牌,减少人为活动对动物栖息地的破坏,加强保护管理基础能力,基础设施建设,建设保护管理站,满足现代化管护要求。其次,谋划河湖治理生态补水工程,控制湿地面积萎缩,恢复重要生物栖息地湿地生境,探索珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源的保护方案,提高水生生物多样性。

4.2.4灵活治理湖周湿地沙尘化,变不利为有利

(1)水土保持。艾比湖流域生态修复是个长期渐进的过程,仅通过人工植草造林恢复植被的传统办法难以实施。建议双管齐下,首先采用封山育林措施消除人为压力,使其缓慢自行恢复。与此同时,结合各区域的水土流失治理规划,统筹调配可用水量有重点、有步骤地进行修复。

(2)开发风力。阿拉山口是新疆风能功率密度最大的地区,新疆气象局科研所计算结果显示,阿拉山口近地面的理论风能蕴藏量约470×108kW·h,其中艾比湖风区面积约2500km2,估算风能总蕴藏量为73kW·h,可安装风力机面积150km2。可以将阿拉山口风区及其东南延伸的艾比湖周围作为主要开发区,利用风力并网电站,一方面将风能转化为电能,另一方面削减风能。同时结合流域河道特点开发建设新型抽水蓄能电站,实现水火风光互补。艾比湖东岸的盐场,引水设备也可考虑利用风力提水。

此外,艾比湖生态保护与修复应实行外流域适度补水及本流域还水与生态为主的修复对策;在研究确定生态水量的基础上,建立集中统一、精准高效的流域管理体制和运行机制。持续推进河长制、湖长制,完善水价机制,通过市场手段实现水资源优化配置和高效利用。需要深入探索艾比湖、甘家湖、湖滨湿地、湖东湿地的补水机理,采取工程措施尽可能延缓精河、博尔塔拉河等河道水量入湖时间,并提出生态用水调控机制。

5 结论

本文以地貌演变理论为基础,从气候变化和人类活动两个维度,揭示艾比湖的历史演变过程及生态保护中面临的突出问题,在此基础上提出相应的生态修复对策,以期为流域生态环境综合治理提供技术支撑和决策参考。主要结论如下:

(1)流域经济发展与生态环境保护之间的用水矛盾是艾比湖流域水资源与生态环境诸多问题之中最关键性的问题,其直接体现于,流域源流区地表水引用率超标,中游区域地下水超采,下游区风沙肆虐。艾比湖生态保护与修复应立足于“恢复有度,修复有量”的原则。为避免艾比湖湖面面积进一步萎缩,应紧抓用水总量控制刚性约束,保障艾比湖每年最低4.90~5.11×108m3的入湖水量,以确保湖面面积维持在500~600km2的最低范围;为有效控制艾比湖盐尘危害,应将湖面面积恢复至800km2,每年入湖水量7.71~7.92×108m3。

(2)随着最严格水资源管理制度、河湖长制的深入推进,以及一系列修复治理项目的实施,艾比湖生态环境恶化趋势初步得到改观,流域生态环境保护与修复步入新阶段。为了确保艾比湖的生态水量“恢复有度,修复有量”,还应准确把握好艾比湖与水资源利用、生态退化、湖滨带沙化以及现有基础设施四方面的关系,统筹考量奎屯河、博尔塔拉河及精河三大流域的客观实际,加快推进节水技术创新,完善水价形成机制等。此外,应进一步谋划生态治理水工程及相应的生态用水调控机制,从输水层面探索艾比湖、甘家湖、湖滨湿地、湖东湿地的补水机理,充分发挥山区、地下水库对径流的调节作用,合理确定生态补水的过程,积极恢复和重建湿地动植物适宜栖息地生境,实现生态用水效率和效益的稳步提升。