“四生说”下的“孔乙己”

—— 对杨宪益、戴乃迭《孔乙己》生态翻译学解读

黄 川,王丽君

(合肥工业大学 外国语学院,合肥 230601)

杨宪益、戴乃迭夫妇是学贯中西的大家,二人皆以英译中闻名遐迩。杨宪益先生于新中国成立后开始主持《中国文学》杂志工作,主编“熊猫丛书”,对外宣传中国文学。多年来,两人翻译中国古今典著100多种,其译作《红楼梦》《鲁迅选集》更是享誉海内外。于杨戴夫妇而言,手中的作品承载着深厚的中华文化,而翻译工作是传扬中华文化,彰显中国力量的渠道。鲁迅的《孔乙己》于1919年4月发表在《新青年》杂志上,文中刻画了一个迂腐穷苦的读书人形象。孔乙己是酒馆常客,一边以读书人自居,说起话来满嘴的之乎者也,厌恶赊欠酒钱;一边四肢不勤,干着偷窃的勾当,沦为酒馆众人的笑柄,最终也因偷窃被人打死。小说通过描述孔乙己的悲惨遭遇,鞭挞腐朽的封建科举制度和旧社会对人民大众的荼毒和迫害。杨戴夫妇的《孔乙己》译本完美地呈现了原作的神韵,在翻译研究领域中占据着举足轻重的地位,我们今天看到的大部分有关《孔乙己》英译本的解读都以杨戴夫妇的译本为蓝本。陈宏薇教授、司显柱教授分别从小说美学的角度[1]和功能语言学的角度[2]评读杨戴夫妇《孔乙己》译本的翻译质量和艺术成就。除此以外,有学者从翻译目的论[3],以及内容和语言的假象价值理论[4]等多角度解读杨戴译本。本文从生态翻译学角度对杨戴《孔乙己》译本进行解读。

生态翻译学理论(Eco-translatology)是清华大学著名教授胡庚申提出的一种全新的翻译理论。2001年,胡庚申教授结合东方天人合一的哲学思想与西方达尔文的“适应、选择”学说,探究翻译活动中译者适应与选择的联系[5],初步建立了翻译生态学的基本框架,引领新理论研究的潮流。20多年来,翻译生态学理论不断得到优化与丰富,先后出现三生(翻译生态、文本生命、译者生存)概念[6],“生生之谓译”(文本在原语和译语两个生态环境的生生不息[7])理念和“四生说”(尚生—摄生—转生—化生)[8]。“四生说”从“翻译即文本移植”的思维方式来把握文本生命的诞生、生长与存续、发展[9]。翻译生态学根植于中国土壤,它与我国政府的“五位一体”大布局中“生态环境建设”相呼应;翻译上,它引导译者立足于中华文化,译介中华优秀文学作品。本文结合生态翻译学理论中最新的“四生说”理念,探析杨戴夫妇《孔乙己》英译本是如何历经尚生、摄生、转生到化生的蜕变的。

1 尚生:挖掘文本,致敬原作

所谓尚生,根据胡庚申教授的解读,就是崇尚生命的意思,即译者在翻译活动中,须将翻译生态环境中的一切项目视为有生命的个体。许建忠认为翻译生态环境分为外部生态环境和内部生态环境。前者包括自然环境、社会环境、规范环境,诸如政治、经济、历史、文化、艺术、科技、哲学、道德、传统习俗等,对翻译产生渗透、交织、促进或妨碍等作用和影响;后者包括译者或翻译研究者的生理和心理环境[10]。《孔乙己》发表时,科举制度已废除十多年,白话文代替文言文正式走上了正统地位。当时封建帝制虽然被推翻,但封建势力仍统治全国,劳苦大众深受封建制度的迫害,不但生活难以为继,还失去了精神寄托,沦为麻木不仁,落进下石的看客。《孔乙己》原文语言平实易懂,简短对话间自然流露出时下社会气息。杨戴夫妇从情感和语言维度高度忠实原文本的特点,译文大多从原文本中直译过来,语言清晰自然,简洁易懂,连人物间的对话也十分符合原作小说人物的口吻。

1.1 把控文本生态

例1.孔乙己原来也读过书,但终于没有进学[11]341。

From gossip I heard, Kung I-chi had studied the classics but had never passed the official examination[11]345.

原文本中“读书、进学”虽然在英文中有对应的表达,如Kennedy曾翻译为“studied books,been to a proper school”,但是这种翻译却大大扭曲了两个词的内涵,既没有尊重孔乙己身处的社会环境,也没有揭示鲁迅先生抨击封建主义、科举制度的初心。新文化运动前,读书人遵从儒术,所学全是四书五经等经典。进学是指科举制度下,童生(未考取秀才资格的读书人)通过考试后进入府县学读书。因此,译文“studied the classics”和“passed the official examination”更加准确地道。

1.2 凸显人物形象

例2.(孔乙己)直起身又看一看豆,自己摇头说:“不多不多!多乎哉,不多也。”[11]342

Then straightening up to look at the peas again,he would shake his head: “Not much! Verily, not much, forsooth!”[11]347

“不多不多!多乎哉,不多也”,短短10个字生动形象地刻画出了一个深受封建主义,科举制度荼毒的腐朽读书人形象。如果仅将其释义为“not much”,则无法表现原文本的讽刺意味。杨戴夫妇译文中“verily”与“forsooth”皆为过时的用法,表示强调,意为真实地。虽然晦涩难懂,但它表达出的效果却与“多乎哉,不多也”如出一辙。

2 摄生与转生:通达文本,复刻原作

摄生发生在译事前,指向翻译的理解阶段,是正式翻译前的准备工作,包括查阅文本背景,正确理解文本内容,把握行文风格,了解作者,明确相关概念[12]。转生发生在译事中,指向翻译的表达阶段,是指在吃透原文本后,用另一种文字将文本准确呈现出来,复活原文本。翻译就是一个理解和表达的过程。摄生与转生都是生态翻译过程的行为、操作和手段,故笔者将摄生与转生放一起来解读。杨宪益先生回忆,在翻译文本时需要设身处地:一是理解作品时要将自己置于原作所处的时期;二是翻译作品时需要回到读者所处的地位。杨戴两位先生在翻译前,对《孔乙己》文本的理解鞭辟入里,翻译时斟字酌句,具体表现在对“说”的不同译法、语气词的增添、文化专项的翻译以及对动词的巧妙翻译上。

2.1 “说”的花式译法

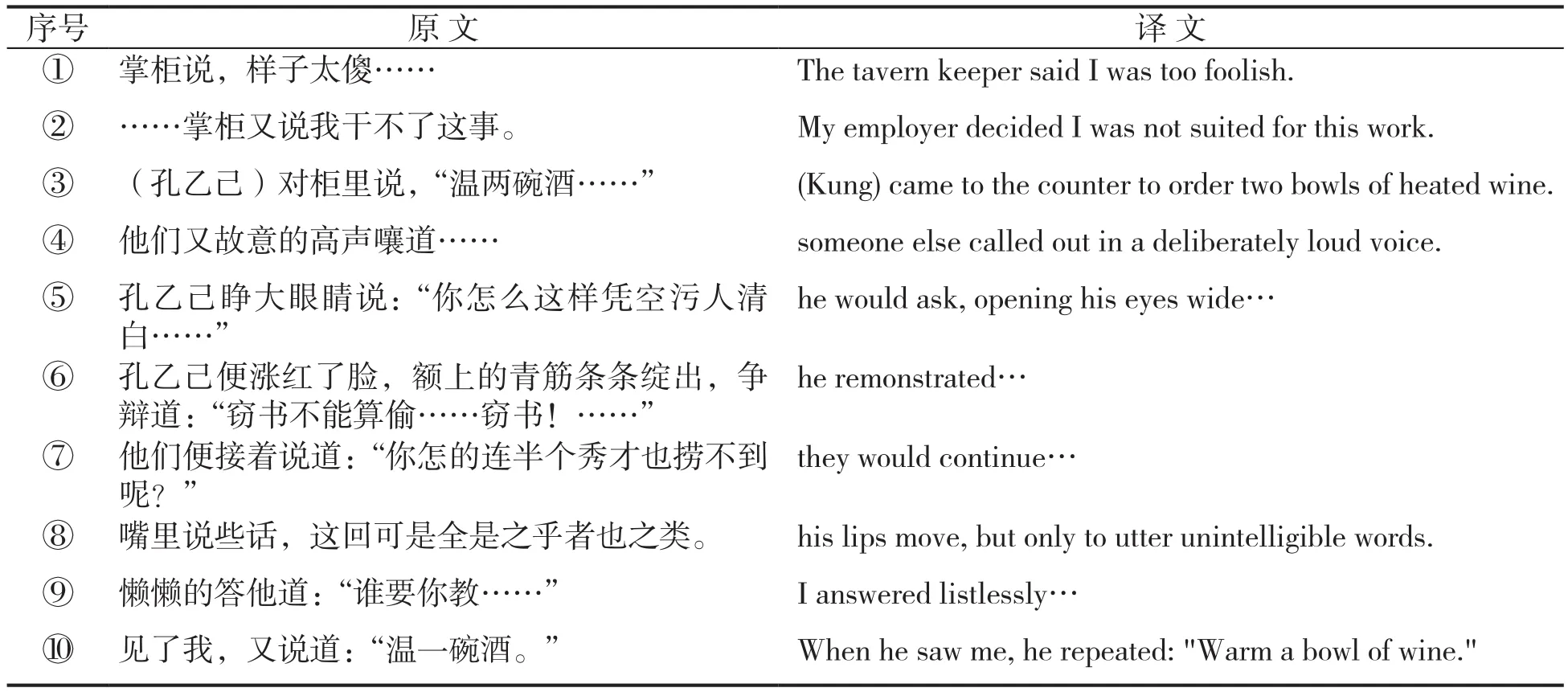

“孔乙己”的故事发生在酒馆中,人声嘈杂。原文本中出现了说及说的近义词(含道、答等)二十几次,但杨戴夫妇对此的翻译各不一样。本文选取译作中最典型的10例,见表1。

表1 “说”译

由表1可见,杨戴夫妇在翻译时,偏重于词汇的语境意义和情感意义而非停留在形式上,如将“说”译成“决定(②)、订(③)、继续(⑦)和嘴巴动了动(⑧)”皆是考虑行文的语境,表现“说”的功能。尤其是“嘴巴动了动”表现出孔乙己遭受排挤后的无奈和心酸,向读者呈现了一个卑怯呆板的弱者形象。例句⑥ 中把“争辩道”译为“remonstrate”,具有抗议、埋怨的意味,贴合“争辩”一词的意义,且突出了孔乙己羞愧、尴尬的处境。杨戴夫妇准确摄取了同一字在不同语境中表现出的含义,不仅避免了译文的乏味,更使读者如身临其境一般。

2.2 语气词的添加

翻译文本时,原作与译本存在着一个时空的距离。如何跨越这个时空,杨宪益认为,关键在于“设身处地,感同身受”。[13]孔乙己初次出场时,酒馆众人纷纷议论他又偷了人家的东西。他出声反驳立即遭到众人的嘲笑:“什么清白?”原文中并没有描述众人听到孔乙己辩驳后的态度,但译者根据上下文情景,增添感叹词“pooh”。 “pooh”表示对人、事、物的厌恶,相当于中文的“呸”,把众人对孔乙己的不屑态度以及孔乙己难堪、手足无措的形象表现出来,同时也使得酒馆中人物场景立刻鲜活了起来。

2.3 文化专项的翻译

杨宪益先生认为文化翻译是痛苦的,我们很难把具有文化内涵的东西翻出来传达给来自另一种文化的读者。正如《诗经》中的农民形象与田园诗中描述的欧洲中世纪农民有天壤之别。译文中如若出现“城堡”“骑士”也是无法反映出中国的情况的[13]104。因此,杨宪益主张采用加脚注或删减的方式来达到翻译的目的。戴乃迭在处理中华文化专项时,与杨宪益相似。她采用四种翻译策略:直译、增译解释法、加注法和删除法[14]。

《孔乙己》原文中有很多具有中华文化的词汇,如“茴香豆(绍兴的一类特产)”“描红纸”(印有红色字或红色空心字的纸,供初学写字的人使用)。这些词在英文中都存在词汇空缺,杨戴夫妇将其分别译作:“peas flavored with aniseed”(译出茴香豆的形和味), “children's copy book”。

2.4 动词巧译

例3.“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”[11]341

“Taking a book can't be considered stealing,…Taking a book, the affair of a scholar, can't be considered stealing!”[11]345

“窃”与“偷”是一组近义词,对应的英文都是“steal”。但如果翻译成“Stealing a book can't be considered stealing”,读者读起来会不知所云,也无法体会孔乙己硬着头皮反驳的姿态。“take”表示不经同意擅自挪用,相当于“拿”[1]64。译者将“窃”译成“take”,淡化了“steal”这一行为,与原文本“窃书不算偷”有异曲同工之妙。

杨戴夫妇对文本的理解并非一成不变的,而是随着译作的生态环境发生变化,如例2。

例4.不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了[11]343。

Presently he finished the wine, and to the accompaniment of taunts and laughter, slowly pushed himself off with his hands[15]53.

Presently he finished the wine and, amid the laughter and comments of the others, slowly dragged himself off by his hands[11]348-349.

杨戴夫妇最初将“走”译为 “pushed”,再版时改为“dragged”。“push”仅表示用身体的某个部位(如手或胳膊)推动人或物体;而“drag”表示艰难地使物体缓慢向前移动,比“push”增加了情感意义,读者更能联想到孔乙己拖着虚弱不堪的身体,用手爬过来的凄惨画面。

3 化生—— 升华文本,彰显译作价值

早在1956年杨戴两位先生的英译Lu Xun’s Selected Works(包含译作《孔乙己》)问世之前,《孔乙己》已经有数个译本。1929年敬隐渔译本《孔乙己》收录在《中国现代短篇小说作品选》中,同年于巴黎出版;1936年斯诺和姚莘农合译本Kung I-chi收录在《活的中国——现代中国短篇小说选》于纽约出版[16];另有乔治·肯尼迪译本Kung I-chi和佚名译本 The Tragedy of Kung I-chi。即使有众多译本,瑞典汉学家、诺贝尔文学奖评委马悦然仍然表示20世纪60年代杨宪益和戴乃迭将鲁迅的作品翻译得最好,但却太迟了,以至于鲁迅先生与诺贝尔奖失之交臂[17]。1970年,牛津大学出版社推出的《现代中国小说》的选本就有杨戴夫妇译作《孔乙己》。中国鲁迅研究会副会长黄乔生教授指出,“鲁迅著作的英译本中,杨宪益,戴乃迭翻译的译作至今仍然是篇幅最大,收录最全面的[18]。杨戴夫妇为向海外推介鲁迅作品起到了关键作用,其译作也给他们带来了巨大的国际声誉。

4 总结

当今,生态问题日益成为社会热点,越来越多的理论开始与生态学科结合,形成了一种跨学科研究。胡庚申教授提出的生态翻译学给研究者提供了一种全新的视角,自问世起就掀起了一股股学术之风,而且愈加强烈。笔者立足于生态翻译学中“四生说”理论对杨宪益、戴乃迭夫妇的《孔乙己》译本进行解读,分析《孔乙己》于异语环境中重生的整个过程。杨戴夫妇充分遵循原文本的语言维度、价值维度和文化维度:语言上,既平实自然又恰到好处地表现出人物形象;价值上,译文再现鲁迅先生对病态社会的鞭挞,对穷苦人民的同情,对读者的思想引领功能;文化上,两人采取了直译和异化的翻译策略,并通过添加注释的方法,恰到好处地译出文化词类专项,完美地展现出中国文化的特色。两人在尊敬文本生命的同时,又完成了对文本生命的摄取以及转化,呈现给读者一部具有中国特色的译作,实现了“孔乙己”在翻译生态环境中的化生。

杨戴夫妇对《孔乙己》的成功译介,给后面的翻译工作者起了很好的模范作用。越来越多的翻译工作者,在译出中国古典文学作品以及现当代作品时能够立足于翻译生态环境,在文本移植过程中既能讲述中华文化,促进中西方文明的激情碰撞和深刻交流,又能保证译本的经久不衰。