中国城市群开发强度与生态环境耦合的时空特征研究

李玮晨 王颖 陈晓红

(哈尔滨师范大学地理科学学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

“可持续发展”一词随着人们对经济发展和生态环境之间的关系的认识和转变出现。1962年出版的《寂静的春天》、1972年出版的《增长的极限》等一系列成果加快了这一理念的初步形成[1]。1987年出版的《我们共同的未来》报告,系统地阐释了可持续发展的思想,可持续发展逐渐被国际社会公认[2]。1992年里约联合国环境与发展大会发表的《21世纪议程》及2015年联合国可持续发展峰会通过的一系列纲领性文件的出台,为在可持续发展方面采取的措施提供了指南。

几十年来,“可持续发展”不仅得到联合国的支持、各国政府的积极响应,并且逐步发展成为一种可持续的科学。不同国家的学者对“可持续发展”进行了新的理论认识与经验验证。如,Grossman等提出了“环境库兹涅茨曲线”理论[3],Ooi、樊杰等探讨了区域可持续发展及资源环境承载力问题[4,5];姚士谋等、刘耀彬等及黄金川等研究了城市化与生态环境的相互影响关系[6-8];Vernon、沈小波探讨了资源环境对城市发展、城市化及经济发展的束缚作用[9,10];Beardsley等、吴永娇等分别从土地资源、生物资源、水环境等角度研究了城市空间扩展对资源环境的影响等[11,12]。整体而言,这一领域的早期研究以理论探讨为主,当前多为结合具体区域的实证分析。

但是,目前区域发展和生态环境耦合的实证空间主要集中在国家和城市层面,城市群的空间分布研究相对较少。城市群的人地关系更加脆弱和复杂,需要深入探讨适合此类区域不同发展阶段的可持续发展模式。因此,本文以“十三五规划”确定的19个城市群为研究基本单元,分析各城市群的开发强度与生态环境的关联特征与空间差异。以期填补区域开发与生态环境耦合研究中缺少对城市群区域关注的不足,同时为我国城市群健康可持续发展、新型城镇化建设的稳步推进提供有益的建议。

1 研究方法与数据来源

1.1 理论基础

区域开发指人类社会主体的“人为”生产力在地域空间的拓展作用过程。区域生态环境为在其内部进行的区域开发活动提供了基础条件,区域开发活动又时刻与生态环境进行物质与能量的交换,这种交换被称为区域开发与生态环境的相互作用。物理学定义耦合是指2个及以上系统相互影响,因此区域开发与生态环境通过相互作用而彼此影响的现象又被称为区域开发与生态环境耦合[13]。

在区域开发的整个过程中,区域开发与生态环境之间的耦合呈现脆弱性、协调性和阶段性特征。区域开发与生态环境耦合系统的脆弱性包括区域开发子系统和生态环境子系统固有的脆弱性,以及两者相互作用产生的特殊脆弱性,耦合运行的约束条件是脆弱性。协调性是指协同和调整系统之间或系统组成要素之间相互关系,降低各要素的冲突,使其在进化中形成一个良性的循环[14],区域开发与生态环境耦合系统的发展目标是协调性。区域发展和生态环境耦合系统实现协调目标是一个阶段性的过程,其与区域经济发展的阶段性相关。

区域开发强度处于动态演化中,各因素所起的作用和对生态环境的影响是不同的,各区域应因地制宜,采取不同的生态环境保护措施。对于城市群区域的发展来说也应如此。

1.2 数据来源与指标体系构建

本文研究对象为国家新型城镇化规划(2014—2020)界定的全国19个城市群,研究时间跨度较大,所以着重选择了2011年、2015年和2019年进行分析评价。本文涉及到人口、经济、资源、环境等各方面的数据来自《中国城市统计年鉴》、各省份统计年鉴、水资源公报以及各城市国民经济和社会发展统计公报。

鉴于数据的可获得性与完整性,本文研究区域特指各城市群所包括的地级市,珠三角城市群去除了香港和澳门。指标中部分指标存在年份数据缺失,基于相邻的年份使用插值法补齐。

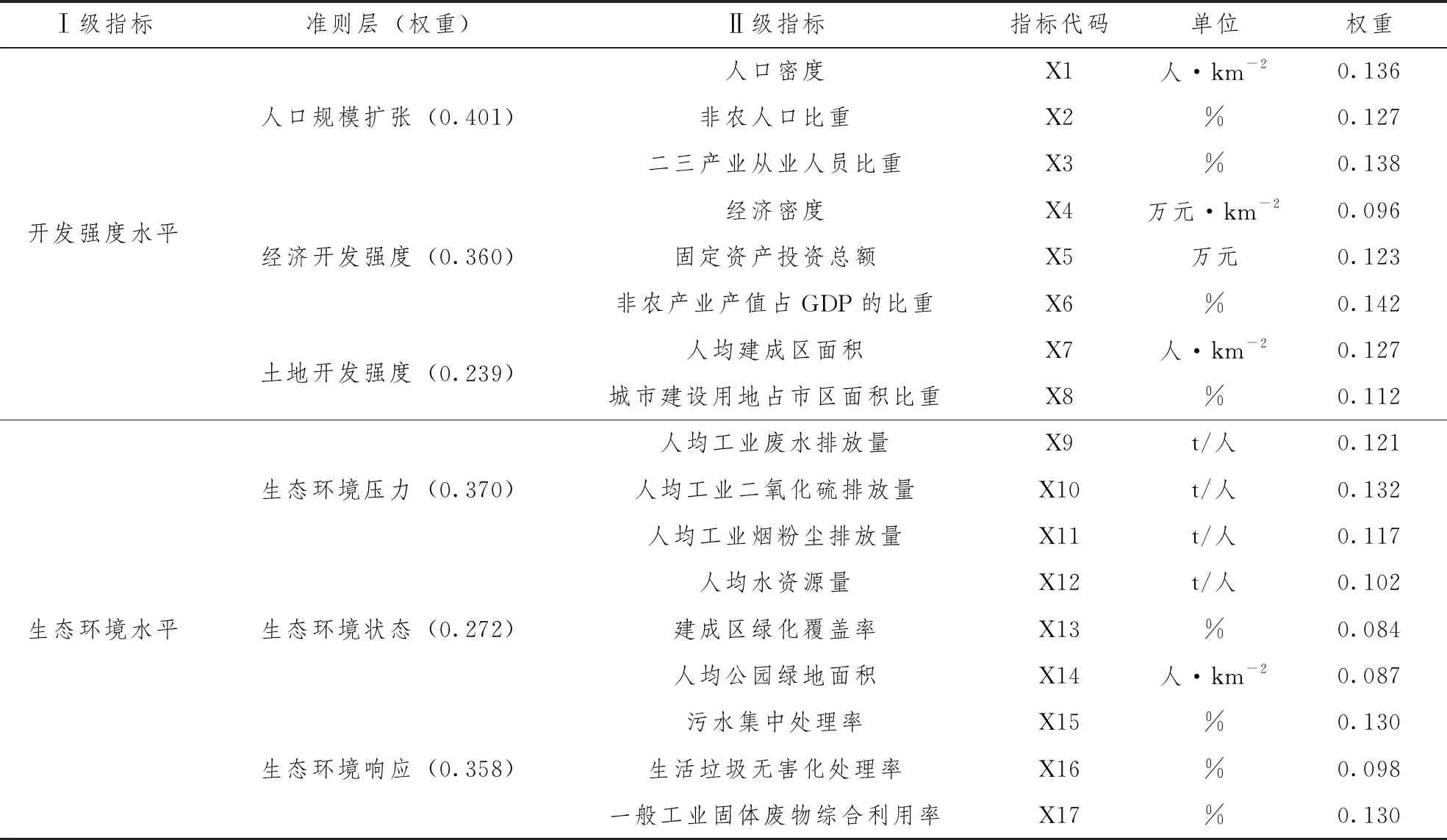

本文在遵循科学性和典型代表性等原则上,借鉴已有科研成果[15-19],构建开发强度与生态环境指标体系。指标体系如表1所示。

表1 开发强度水平与生态环境水平评价指标体系

1.3 研究方法

1.3.1 熵值法

利用熵值法计算出指标权重,计算方法如下。

1.3.1.1 对数据进行标准化处理

正向指标处理:

负向指标处理:

式中,xi代表指标体系中第i个指标的标准化后的值;max(xi)代表同一指标中最大值;min(xi)代表同一指标中的最小值;且xi∈[0,1]。

1.3.1.2 确定指标权重与计算子系统综合评价得分

对指标数据进行标准化处理后确定指标权重,运用综合评价模型对各城市群进行综合得分计算,综合评价得分公式:

式中,wi和wk分别为各城市群开发强度水平评价指标体系第i个指标权重和生态环境水平评价体系中的第k个指标权重;m和n为开发强度水平和生态环境水平评价指标体系的数量;f(x)∈[0,1],g(y)∈[0,1]。

1.3.2 耦合协调度模型

“耦合”是指2个或2个以上的系统受内外部的共同作用后相互影响,共同促进的动态化关系[20]。本文将“耦合”运用在探讨城市群开发强度和生态环境系统之间的动态变化,构建耦合协调度模型,计算公式如下:

其中:

T=α×f(x)+β×g(y)

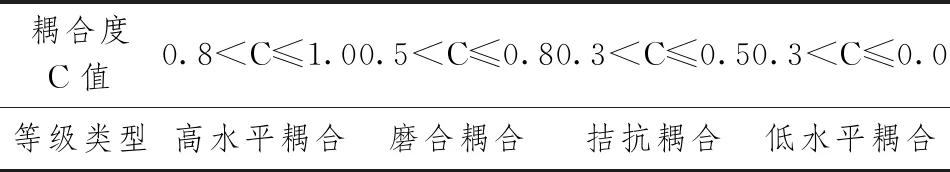

式中,C为开发强度和生态环境的耦合度;D为协调度;T为开发强度水平和生态环境水平的综合评价指数;α、β为待定参数,且设α+β=1。结合开发强度水平与生态环境水平之间的相互关系以及在耦合系统中的作用,设α=β=0.5;C∈[0,1],D∈[0,1]。据此,设定耦合度及协调度等级及其划分标准见表2、表3。

表2 耦合度等级区间划分

表3 协调度等级区间划分

1.3.3 地理探测器模型

城市群开发强度和生态环境耦合协调度在时空和空间上存在一定的差异,本文借鉴王劲峰等[21]提出的地理探测器分析方法直接探测耦合协调度分布特征的驱动因子大小,模型如下:

1.3.4 障碍度模型

运用障碍度模型[22],判断影响各城市群开发强度和生态环境协调发展的障碍因素,计算模型:

(Wi×Pij),Bi=Mj

式中,Mj为单个指标J的障碍度;Bi为系统i的障碍度;Xj为单个指标标准化后得到的值;Wi为第i个系统的权重;Pij为第i个系统中的第j个指标的权重。

2 结果分析

2.1 开发强度与生态环境综合评价分析

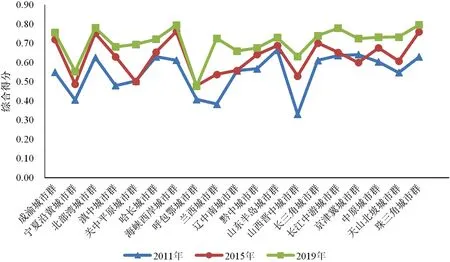

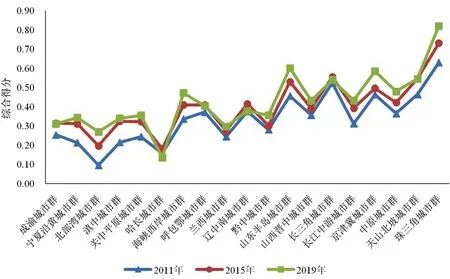

利用熵值法计算得出各指标权重的基础上,可计算出2011年、2015年、2019年开发强度和生态环境2个子系统的综合得分,见图1、图2。

图2 生态环境综合得分趋势图

如图1所示,城市群开发强度水平整体呈现上升趋势,综合得分平均值由0.335上升至0.427,除哈长城市群外,其余城市群开发强度综合得分皆呈波动上升趋势,从城市群的空间格局来说,城市群的开发强度水平呈现“东高西低”的特点,综合得分处于前5名的城市群大部分处于我国东部沿海;城市群开发强度平均综合得分处于后3名的城市群除哈长城市群外,均属于“培育型”城市群,区域整体经济发展水平低,综合得分处于前位的城市群大多属于“成熟期”城市群,中心城市多处于沿海发达地带,经济发展水平高且均衡。

图1 开发强度综合得分趋势图

如图2所示,城市群生态环境总体发展态势呈现上升态势,平均综合得分由0.546上升至0.704,上升速率快于开发强度,说明各城市群对于生态环境越来越重视。城市群生态环境水平呈现出“东高西低,南高北低”的空间格局特征,综合得分处于前5名的城市群都处于我国东南部,处于后3名的城市群则处于我国西北部;前5名的城市群除珠三角城市群外皆属于“发展期”,这一类城市群属于我国城市群发展的中坚力量,经济基础较好。后3名的城市群都属于“培育型”。

2.2 开发强度与生态环境的综合水平分析

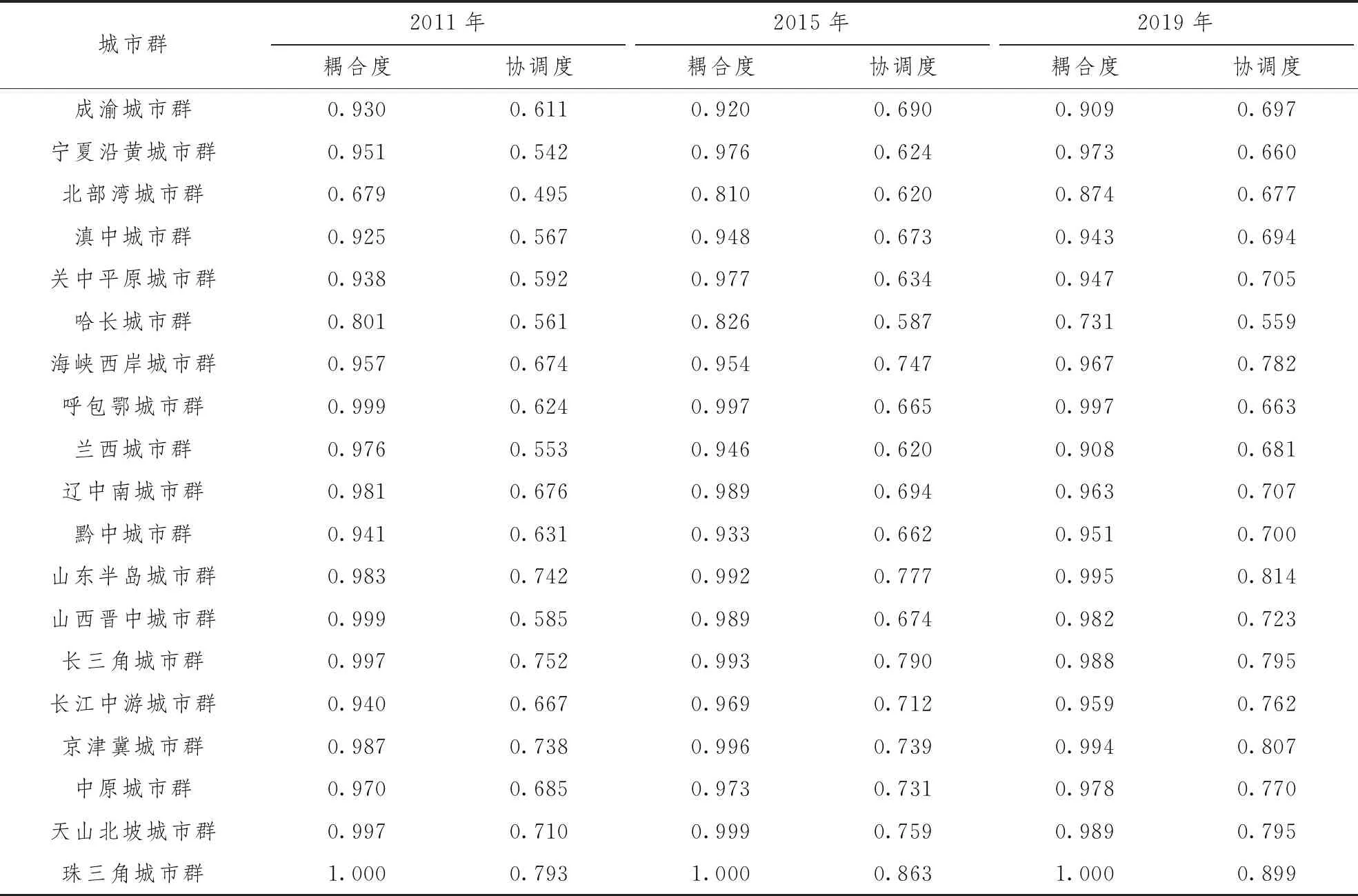

利用耦合协调度模型计算得到2011年、2015年、2019年各城市群开发强度和生态环境耦合协调度,结果如表4所示。

表4 各城市群开发强度和生态环境耦合协调度时间演化

表4为我国城市群2011—2019年耦合度协调度的变化,耦合度代表着各城市群在开发强度和生态环境两者之间的关联度和相互作用。根据表2中各城市群耦合度均值可以看出,我国共有17个城市群处于高水平耦合阶段,耦合度均值一直处于0.9以上,这些城市群大多处于我国中部;磨合耦合阶段的城市群为处于我国东南部的北部湾城市群和处于东北部的哈长城市群。时序变化上,研究期内我国城市群的耦合度均值由2011年的0.945增加至2015年的0.957后下降至2019年的0.950,一直处于高水平耦合。从空间分异变化看,磨合耦合阶段的城市群2011年有1个,为北部湾城市群,2015年没有处于磨合耦合阶段的城市群,2019年有1个处于磨合耦合阶段的城市群,为哈长城市群。

依据表3得出,我国各城市群协调度均值中只有珠三角城市群处于良好协调水平,其余城市群都处于中度协调水平。时空特征上看,2011年没有处于良好协调阶段的城市群,此时我国城市群区域开发水平较低,对生态环境产生较大的胁迫作用,生态环境质量较差,2015年珠三角城市群升级处于良好协调水平,2019年山东半岛城市群、京津冀城市群、珠三角城市群处于良好协调水平。从空间特征上看,我国城市群协调度由东向西表现为阶梯状分布,协调程度依次下降。

城市群开发强度与生态环境的耦合及协调度分别处于[0.6,1]、[0.4,0.9]区间,说明我国城市群耦合度较高但协调程度不够,两系统之间互动程度较紧密,但两系统之间协调发展受到制约,没有达到高水平协同。

2.3 影响因素分析

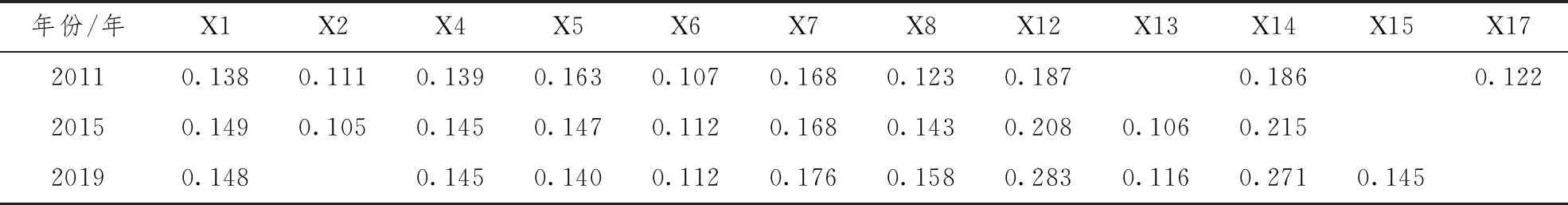

利用地理探测器对各城市群开发强度与生态环境耦合协调度演变的驱动因素进行分析,确定我国城市群开发强度和生态环境之间协调发展各项指标的因子决定力Q值。由表5可知,17个指标中的前5名分别为经济密度(X4)、建成区绿化覆盖率(X13)、人口密度(X1)、城市建设用地占市区面积比重(X8)、人均工业废水排放量(X11)。

表5 耦合协调驱动因素因子探测结果

X4、X8是反映某地经济效益和经济发展水平的重要指标,经济发展水平的变化影响着产业结构转型和空间扩张速率,以及人民不断变好的生活水平伴随着对生态环境质量的需求,从而影响开发强度与生态环境耦合协调。

X13是衡量一个区域生态系统和发展水平重要的指标之一,绿化率的提高在改善生态环境状态的同时也影响区域发展,对城市耦合协调发展具有深远影响。

X1主要反映区域内人口的密集程度,也代表着资源的集约利用,人口分布越集中说明该区域的城市建设用地开发强度越大,人口的增长使得耦合协调度的影响不断加大。

X11代表着区域发展对生态环境的压力,工业废水的排放对于城市区域开发具有强响应,工业废水排放量逐渐下降减轻了对生态环境的压力,继而促进两者之间的耦合协调。

2.4 障碍因素诊断

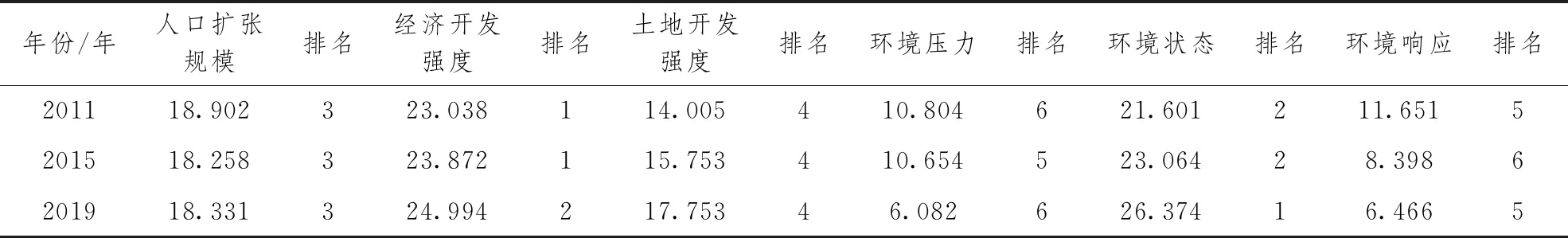

利用障碍度模型计算我国城市群开发强度与生态环境两系统和各项指标的障碍度,基于障碍度排序展开分析诊断。

2.4.1 指标层障碍因子分析

选取2011—2019年全部指标障碍度排名前10的障碍因子进行分析,结果分布见表6。对主要障碍因子出现频次进行统计,结果显示,固定资产投资总额(X5)、人均建成区面积(X7)、城市建设用地占市区面积比重(X8)、人均水资源量(X12)、人均公园绿地面积(X14)这几个障碍因子对城市群开发强度和生态环境耦合协调发展阻碍较大,其中X5的障碍作用在不断下降,X7、X8、X12、X14障碍作用在不断上升,影响城市群开发强度与生态环境耦合协调发展的障碍因子比较稳定,主要包含在经济、土地开发和生态环境状态方面,X5、X7、X8均代表着区域经济发展水平,说明经济发展始终是城市协调发展的重要因素,既起促进作用也起着障碍作用,并且X8既是协调发展的障碍因子也是影响因子,表明这项指标虽然是动力因子但是目前推动效应微弱,并未完全发挥功能,需要加强。

表6 城市群指标层障碍因子

城市群在区域开发方面应结合主要障碍因子及障碍因子的出现频率和分布采取相应措施,促进人口、经济、生态各方面的协调发展。

2.4.2 准则层障碍因素分析

城市群准则层障碍度及排名见表7,结果显示,我国城市群开发强度和生态环境耦合协调发展障碍度排名最前的是经济开发强度准则层,其次是环境状态准则层,但是前者排名处于逐渐下降趋势,后者排名则处于上升趋势;环境压力领域的障碍作用最小,障碍度在逐渐下降。由此可见,为了城市群开发强度和生态环境之间能够协调发展,各城市群在后续发展过程中要结合各子系统的障碍度采取针对性的措施。

表7 城市群准则层障碍度及排名

3 结论与讨论

3.1 结论

近年来我国城市群的发展越来越受到重视,城市群在发展过程中遇到的问题也逐渐显现,从人口、经济和生态方面选取指标研究我国城市群2011—2019年开发强度与生态环境的耦合协调,分析两系统的耦合协调度及影响协调发展的因子和制约协调发展的障碍因子,得出以下结论。

我国城市群耦合度较高但协调程度不够,共有17个城市群处于高水平耦合阶段,2个城市群处于磨合耦合阶段的城市群,依据我国各城市群协调度均值,我国城市群只有珠三角城市群处于良好协调水平,其余城市群都处于中度协调水平,虽然研究期内协调程度有所改善,但我国仍然处于整体协调发展状况差的局面。

从驱动因子来看,影响因子分布稳定,多数影响因子来自开发强度子系统,不同时期驱动因子作用强度不同,17个指标中的驱动作用前5名分别为经济密度、建成区绿化覆盖率、人口密度、城市建设用地占市区面积比重、人均工业废水排放量。

障碍因子诊断表明,固定资产投资总额、人均建成区面积、城市建设用地占市区面积比重、人均水资源量、人均公园绿地面积这几个障碍因子对城市群开发强度和生态环境耦合协调发展阻碍较大,以准则层来判断经济开发和生态环境状态的障碍作用最为突出。

3.2 讨论

提高城市群的耦合协调发展,提升两系统的关联程度。城市群发展要注重区域产业结构调整,改善区域生态环境,区域经济发展过程中,生态环境有可能被忽略,生态环境恶化,区域耦合协调发展必将会受到限制,所以要时刻注意生态环境水平,为城市群的协调发展奠定良好基础。

在促进城市群发展的同时,应重视促进二者协调发展的主要因素,并在此基础上,根据实际情况,提出促进区域经济发展与生态环境协调发展的政策与措施。优化城市群协调发展战略,城市群的协调发展要根据障碍因子来采取相应的措施,采取可持续发展模式进行区域开发,促进城市健康发展。

本文构建的指标体系考虑到数据的可获取性,加上开发强度和生态环境系统间作用的复杂性,指标体系并不完善,如何更进一步地优化模型还有待深入探讨。优化指标体系构建以及选择更合适模型判断影响因子,探索我国城市群生态环境和开发强度协调发展的道路是今后的研究方向。