铜都三记

徐勋江

大通老街

对大通老街,只不过是一次浮光掠影的游历,得来的印象终是肤浅,看到了一些表象,而更多的细节,藏在时光的褶皱里,唯亲历者自知,而我,一个过客,感受到的只是一种静静的安静,也算是一种经历,记下来,回味,像老牛一样反刍。

阳光很好,透着慵懒,光影沿着街旁木板房檐懒懒地斜射着,老街便一半光明,一半陷在阴影里,也有逼仄的光线从巷道里挤下来,被压迫成一缕一缕的,敞开的老屋子,能感觉里面逸出来的阴凉。偌大的街,有些空旷,也静。

老街有一个理发铺,里面的陈设,是极老的格局,那种上了年纪的人看了能勾起回忆的铺面,阔大的空间,光线透过屋顶半透明的瓦,碎碎地洒下来,木包边框的镜子,有些局部已经有点发花了,镜子边缘沉淀着岁月风霜的印记,细细碎碎的斑点,像老年斑,铜包边的转椅,坐上去发出轻微的嘎吱声。手艺人精神矍铄,看不出岁月给他们留下的痕迹。岁月就在这磨圆了棱边的转椅上流转,也许缓慢,但不绝不休。而那墙上的镜子,看遍了岁月的沧桑,却终究是流影,没留下任何印记,像飞鸟掠过天空。也许,也许还要记录下去,记录下来的虽然都是浮光掠影,不留痕迹,但坚定而执着。

理发铺不远的地方,有一个秤铺,专门做那手工的木杆秤。店铺的门口,有一个称架,白底红字的招牌“大通XXX老秤店”。上面大大小小罗列了各式样秤,长长短短,日子久了,经了风雨,有陈旧的沧桑感。店铺的里面,墙上也林林总总地挂满了样秤,店面不大,因少人问津,也不显得局促。手艺人正在制作一杆新秤,把铝丝插进钻好小孔的秤杆,用刀锋切断,然后用刀背轻轻地敲下去,铆实,不大工夫,光溜溜的秤杆上便星星点点地布满了衡量轻重的标志。偶尔,会把刀锋在磨刀石上蹭几下,时光就在这刀起刀落中慢慢流淌。

“共和街XX号”,白色的字体,写在蓝底的门牌上,一看名称就是有些年头的地名,房子的侧面,有一间已倾倒的废墟,只剩下几根木梁歪斜着,一片残墙,孤独地守着人去楼空的破败。街边的一些标语或店铺名称的遗存,比如“毛泽东思想万岁”,比如“大通供销社”,告诉你这是一个有点历史的地方,虽然如你所见的物事,反映出的这段历史并不长,但你依然能感觉到时间在这里某个地方打了个盹,节奏与其他地方有点不一样。

店铺的阴影里,有人,三三两两地围在一起,搓麻将,打牌,散散的,也有几个人围观着。老式竹椅上,坐着一个老人,戴着眼镜,捧着一沓子报纸,闲闲地翻着。杂货店的老板娘,敦实丰硕,自足就写在脸上,有不加掩饰的浅笑,冲着旁边穿着拖鞋的小伙子说:有人在为你拍照呢,不要躲。而那少年,咧着嘴,也是一幅享受的模样。而店铺旁边窄窄的巷子,似乎都变成了声音逃亡的路线,一条街,就显出一种独特的静来。

这么一段安静的时光,温暖,适合一杯茶,坐在阴影里,看暖暖的阳光,静静地,听太阳在天空中慢慢滑行的声音。

摆弄着渔网的男人,倚墙而立的女人,棉花铺里铮铮不绝的弹奏声,一姿一态、一声一调里,流露出来的便是习俗。连同街边的招牌,招牌上暗红的标示语“大通分销店”,以及随意散在街边的店铺和店铺里的陈设,告诉你一个地方的特质。这些特质糅合在一起,像齿轮一样与日子啮合,缓缓前行,在日出日落中的起伏中,印出一道轨迹,便是命运。转折,也许有,那是一种对固有习俗的逃逸,也许是求学,也许是经商,也许是当兵,也许是到别的地方买房子,那都是年轻人的选择,更多的是卧在躺椅上,或闲坐在小矮凳上,或拿着报纸,或拿着小剪刀修着指甲,有狗,在脚底下转来转去,一切依着惯性,像日出日落一样自然。

老街的味道,就这样透过它的一砖一石、一屋一铺的散发着,熟悉老街的人能闻着它的亲切、温暖和怀念。那些人在老街上,踩着光光的石板,然后就像做梦一样慢慢老去。而在我这个过路人眼里,就是一片与世无争的祥和。

所谓闲适,大抵便是如此吧。

铁锚洲

驴行的乐趣,总是因人而异的,或乐山乐水,见仁见智,或乐于行,或乐于摄,或乐于文,或乐于不期许的邂逅,与人,与景,总有乐在里头。驴行的照片,或随后记下的只言片语,便是这快乐的印章,或重或轻,或清晰或隐约,总有一个印记的。

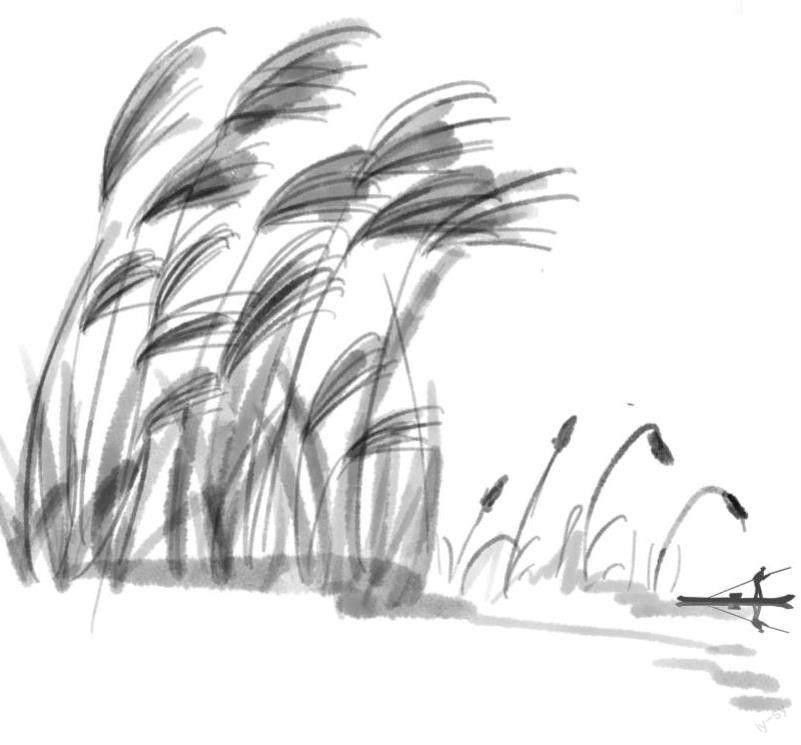

在那丛丛密密的苇草深处,那是一种比深秋更深的深处,秋阳淡淡地铺洒着,时光静止一般的闲适,这时候所有的文字记述,都是一种可有可无的旁白,并且都是那些不太成功的蹩脚电影使用的,多余。一行人踩在细碎的葦叶上,沙沙,就是时光从指缝中漏走的声音,伴着苇间沟渠的流水。

所谓流年,不过流水。

而我之所以写下这些文字,只是想告诉你,有那么一个地方,苇草很长,阳光很好。

久居于城的人,对季节的感知,更多的是衣物的厚薄,天气预报上的一个个似是而非的数字,没有色彩,只有冷暖,感受季节,便要向能表达季节深度的深处去找,比如红叶,比如苇草。

网箱上持篙而立的男人,池塘边捶打衣物的女人,路边的碑牌上猩红的“小心血吸虫”的提示语,屋旁林边散养的鸡鸭,以及随意散在路边的网,林林总总地透露出这个地方的味道,像一个袒露着的秘密,没有刻意隐藏的故意,但只要你稍微留意一下,你就会发现,封闭、自足,在捶打衣物的一起一落中,那啪啪啪的声音透着一股从容,如果仔细听,还有种韵律感,人总是对一些远离的东西充满好奇或怀念,一种隔着距离的向往。

有上了年岁的人,端着碗,靠在门边,眯着眼,看着我们一群穿得花花绿绿的人骑车从眼前一闪而过,新奇中觉得好看,却不知,这些人也把他们倚墙而立晒太阳的样子,也当着风景一样在欣赏,欣赏着一种恬淡自然,无所事事的闲适。对那所倚门框后面庭院里面的故事,从来只是擦肩而过,也从未想过要走进一窥究竟,而那里面才往往隐藏着生活的本质。

每个人都有自己的庭院。

旅行,有时候就是一种对自己庭院的短暂逃离,追寻一种事不关己的疏离,以免总是迷失于自己那狭小的庭院而不能自已。

大江的阻隔,并没有把喧嚣拒之门外。恰逢程氏家族迎接族谱,噼里啪啦的炮仗声,搭建得花花绿绿的台子上将要上演咿咿呀呀的戏曲,围着看热闹的里三层外三层聚在一起,热腾腾的。乡村里的安静,总是要这热闹衬着,方显得这静静的静来,那些曲终人散的余响,也是习俗的一部分。

渡过夹江,还要渡过一条汊江,便是铺天盖地的苇草。

摆渡我们过江的,是一个敦实的女人,脸盘丰硕,像秋天瓜果一样,丰盈厚实,岁月流过留下黝黑的印迹,有不加掩饰的轻笑,摇着橹桨,荡开水花,小舟在水面打着晃荡,船桨在起落声中,一开一合,似乎把浆洗衣物的捶打声、喧嚣的编炮声,一一推开,刀锋一样,割裂了时间,劈到了苇草深处。

那苇草深处,便真的是一种深不可测的静,一行人穿过苇草中的路,有一种忘掉了今夕何夕的错觉,绵软的路面,有车辙的印痕,像一条长长的巷道,通往不知终点的深处,声音也似乎顺着那巷道逃逸了,便只剩下空空的静了。只要你愿意,你能听见秋阳在天空中一寸一寸移动的声音。

苇草灌满了秋色,青的杆,黄的叶,白的花,密密麻麻地铺排着,阻隔了声音,阻隔了时光,似乎一切都静了下来。一岁一枯荣的苇草,在这荒洲上,是一种没有秘密的独白,简单,不像树,那一圈圈的年轮里包含了太多的秘密。

日影在苇间沟渠里洒下细碎的粼光,一闪,一闪,里面蕴藏着光阴的故事;有鱼,在悠悠地游,那悠,就是看着一片新茶在杯子里曼妙转身、慢慢下沉的闲适;也有不知名的花,红白相间,零星地散落在苇根周围,点缀着这秋。

把这静荡起一圈圈涟漪的,是一群驴行人,笑容像秋天的向日葵。

这个地方,叫铁锚洲。

横港码头

记忆如同隔着玻璃窗回望,日子久了,玻璃难免蒙尘,便不甚清晰,要时时擦拭。然而岁月这块抹布,夹着粗粝的砂粒吧,一不留神就把这块玻璃擦得面目全非,划痕斑驳。

一些清晰的东西便慢慢隐约了。

但总有一些东西,却始终清晰无比,或许那是透过记忆的玻璃窗上的一个破洞看到的景致。透过那不规则的洞口,往事如昨,但历久弥新。因为历久,便消弭了一些令人不快的细节,留下的,往往更美好——虽然清晰,但是是一种经过岁月这把筛子过滤过的情节,真实和矫情有时候就亲密无间的糅合在一起,不分彼此了,而生活正是因为这些似真似幻的想象和感觉而温暖。

横港码头,就是我那繁杂记忆中一个颇为清晰的节点,那曾是我从铜陵这个他乡踏上故乡归途的必经之路。多年以后,这个他乡对我而言已不再是异乡,成为定居之所了,而横港码头却早已物是人非了。

记得,第一次去横港,是坐面的去的,那是在铜陵工作的第一年冬天,回家过年,是雪天,坐船,晚上六点钟左右的上水船。不知道码头的远近,经验里想当然地认为应该不会离市区太远,便坐了一个面的,清楚地记得,三块钱的起步价。然而随着一路的颠簸,看着计价器上那猩红的数字不停地跳跃,窗外雪地的萧条荒凉,竟然有着一种莫名的紧张,在马达的轰鸣声中,莫名其妙的涌起一股恐惧感,就在一种忐忑的怪异情绪中,车子终于抵达了目的地,就像看到了家一样。车费其实也并不贵,二十几块钱吧,但因为大大超出了心理预期以及那时少得可怜的工资,当时还是让我心疼了好一会儿——这个差不多赶上我回家的船票价格了,那时过节只能买到散席,春运还没有形成挂在嘴边的时髦词汇,但一直存在着。

码头并无码头的繁华。清,冷,许是冬天的缘故,隐约记得有书报摊的,但卖的多是些过期的旧杂志,大概是流动人口实在是太少了。狭小的候船室人丁稀少,便显得出乎意料地高阔,早早地验过票,到趸船上候着。这也是与我经历过的其他码头不同的地方,在南京,在九江,都是要排着长长的队伍等的,而在铜陵的待遇,大概是与南京或者九江的音乐茶座类似的待遇相仿——那里是需额外付费的,而在铜陵就不需要了。趸船的候船厅里,散放着椅子,也有水提供的,却似乎从未烧开过,印象最深的是还有一台彩电,放着其时流行的电视剧,信号并不是特别好,经常有雪花点在屏幕上飘来飘去,颜色有时偏红,有时偏黄。但一切都聊胜于无,在枯燥的等待时间里,也没有更好的打发时间的方法了,而这种等待,通常是要远远超出预期的——经过铜陵的船从未准点过,五六钟的船常常要等到九十点钟。

听见汽笛声远远传来的时候,人群如同平静的湖面投入了一块巨石,一下子荡漾开来,原本似乎没有多少人,却一下子又从各个角落里、缝隙中、空气里冒出来了,喧嚣杂乱而热气暄暄,寒夜也不那么冷了,一个个手提肩扛,接踵摩肩,编织袋、旅行包、归家的心情、等待有了着落的笃定,各色物事交织在一起,袒坦露出了生活的真实面貌。

焦灼的等待、杂陈的方言,就在上船和下船的空隙里弥漫、挥发,这时候小贩也出动了,用长长的竹竿挑着货篮子,这边送上货,那边递上钱,忙乱无序而似乎又井井有条,少有人因为钱物发生什么纠纷和争吵。一个在船上,一个在码头上,隔着距离,各取所需,钱货两讫,愿打愿挨。这种热闹其实也是短暂的,因为船总是晚点,靠岸后人们上船的速度總是极快的,生怕不小心给落了下来。

一船的灯火,慢慢地远离,远离短暂而喧哗的热闹,远离因为灯光而产生温暖错觉的码头,驶入江心,往那更深的黑暗里驶去,驶向另一个码头,轮船就这样徘徊在光明和黑暗之间,带来希望,带来温暖。

“西瓜多少钱一斤?”

“四毛。”

“这么贵,甜不甜?”

“小鬼吔,我家丫头差不多也像你这么大,在外头念书,我不会骗你哆。这边有杀开的,你拿一块去尝尝。”

这是有一年夏天,在横港码头候船时与一位大妈的对话,不知为什么,印象特别深。一直以为这场夕阳下的对话,特别温暖,让人想回家,不是吗?

日子就这样平凡密实地流淌,无论寒暑,每次回家,总是往返于横港和市区之间,似乎一切都没什么变化,然而变化一直在慢慢地发生着,慢得让你没有感觉。后来,回家的方式多了一种选择,可以坐长途汽车了,因为快捷,因为方便,回家便以坐车为主了,码头便慢慢被遗忘了;再后来,听说码头已不再有客运了;现在,回家又多了一种选择,可以坐火车了。

变化就这样润物无声地发生着,不经意的吧,但缓慢而执着。虽然回想起以前,候船时的烦躁、看着浑浊江水的无聊、晚点的愤怒,都有,但回望起来,因为岁月这块滤布,过滤了太多的东西,剩下的都是那些琐屑而温暖的细节。

是的,其实也就是一种心情,回望时那种温暖和美好的感觉,还有什么比这更重要呢?

真的,我有时候甚至有些怀念,怀念那些船,江申号,江汉号等等,它们就驻留在我那记忆的窗口,从未驶远。

选自《铜陵行记》(铜陵市文化和旅游局主编 安徽文艺出版社)