场地复合污染的生态效应与风险评估研究进展和展望

赵 丹,吴畏达,孙 倩,於 方*

1. 生态环境部环境规划院,北京 100043

2. 国家环境保护生态环境损害鉴定与恢复重点实验室,北京 100043

美国是较早开展风险评估的国家,早在1975年就编制了第一份风险评估文件,1983年发布了第一本风险评估红皮书,随后发布一系列风险评估指南.美国环境保护局(US EPA)的工作最早侧重于人类健康风险评估,但从1990年代开始就在相关模型中考虑了生态风险评估. 1997年和1998年美国先后制定了《超级基金生态风险评估指南》和《生态风险评估导则》,将化学品和水生态风险评估的方法引入到土壤污染生态风险评估中,并于2005年发布了《土壤生态筛选值制定指南》. 由于复合污染的普遍存在,美国2003年还发布了《累积风险评估框架》. 加拿大和澳大利亚也分别于1992、1996年发布了《生态风险评估框架:基本导则》和《国家环境保护办法-场地污染评估》,英国于2008年发布了《针对土壤污染物的生态风险评价框架》,都是专门针对土壤污染生态风险评估的规范性文件. 发达国家较早关注到了生态风险评估和管控的重要性,也较早制定了相关的生态风险评估指南以及基于生态风险的土壤污染筛选值,并开展了相关案例实践. 世界卫生组织(WHO)也于2001年发布了整合人类健康和生态风险评估的方法,以辅助决策.

我国于1999年发布了《工业企业土壤环境质量风险评价基准》,以保护企业工作人员或附近人群健康. 随着工业企业搬迁的力度加大以及对污染场地管理水平的日益提升,2014年发布了《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014),对污染场地人体健康风险评估流程和方法进行了规范,并于2019年进行了修订,《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)等土壤标准体系也普遍都是基于人体健康风险制定.基于人体健康风险的污染场地管理制度已经基本构建,对于生态受体的保护却未提上日程,土壤生态风险评估方法和相关标准仍处于空白. 拟开展复垦的矿业用地,生态受体可能呈现多样化特征,包括各类微生物、植物、土壤无脊椎动物以及鸟类、哺乳动物等高等动物,需要关注土壤中污染物对这些生态受体的风险;对于拟开发为公园、绿地等的污染场地,微生物、植物、土壤无脊椎动物以及鸟类等生物暴露风险也是土壤污染风险的重要组成部分;此外,拟开发为住宅用地等的污染场地,其土壤污染物对微生物、土壤无脊椎动物、鸟类等生物的影响也不容忽视. 另外,我国大部分污染场地都是多种污染物共存的状态,尤其是金属冶炼、焦化等行业. 复合污染状态下,不同污染物之间存在复杂的相互作用,其生物有效性和生物毒性都不同于单一污染状态,评估方法的制定过程需要充分考虑这些差异性.

该文对研究中报道的一些典型场地土壤复合污染特征进行了梳理,阐明了土壤复合污染联合效应及其机理,总结了土壤污染生态风险评估常用的方法,并对复合污染状态下土壤中多种污染物的风险表征方法进行了综述,为我国构建土壤污染生态风险评估方法和标准体系提供借鉴;同时,梳理了评估方法中的重点和难点问题,提出了下一步研究展望,以提高土壤污染生态风险评估的规范化和精准化程度.

1 场地土壤复合污染现状

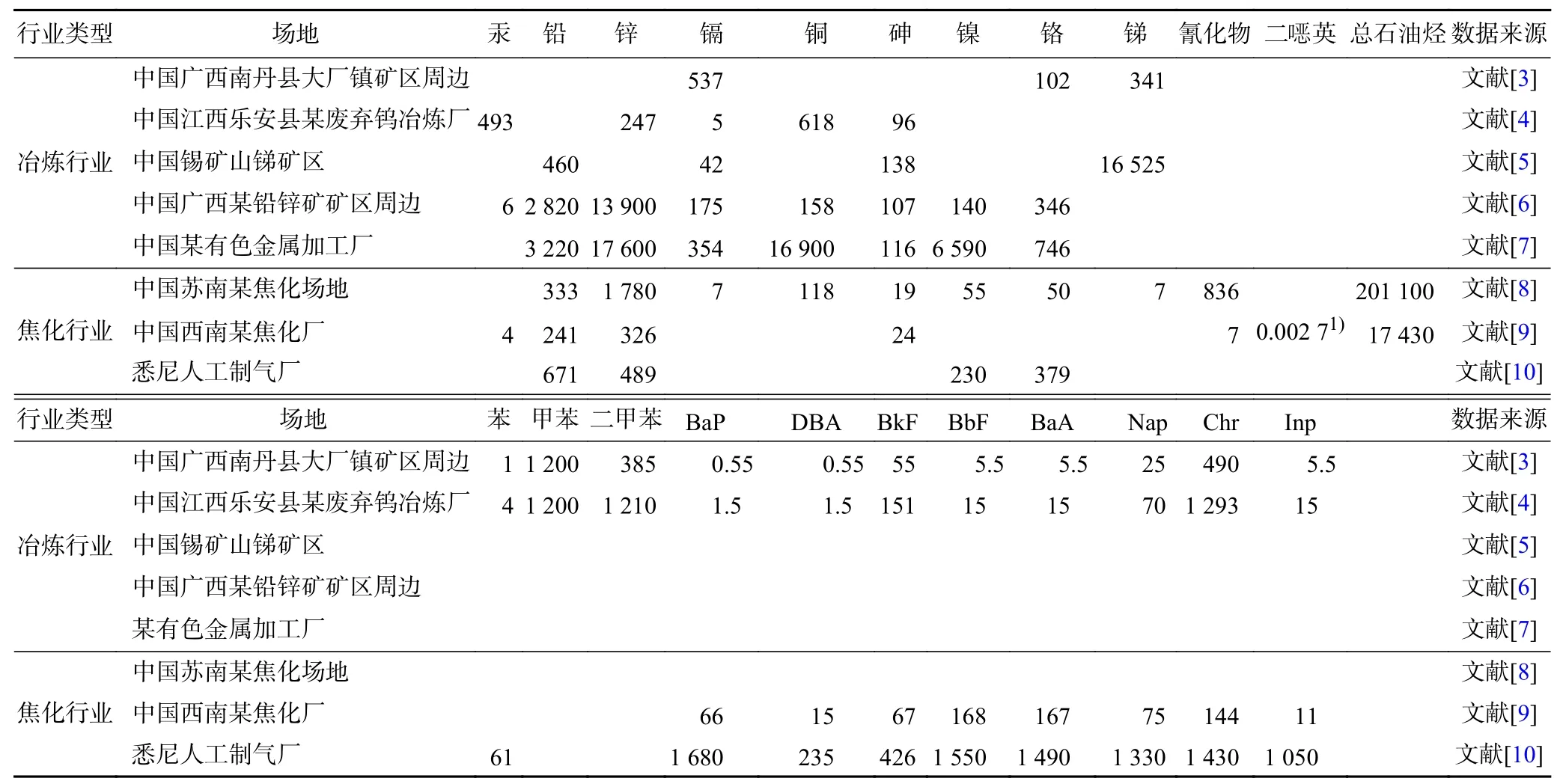

复合污染是土壤污染的普遍存在形式,复合污染包括重金属复合污染、有机污染物复合污染、重金属-有机污染物复合污染等多种类型. 据统计,美国超级基金场地挥发性有机污染物(volatile organic compounds,VOC)-半挥发性有机污染物(semi-volatile organic compounds, SVOC)-无机三类污染物复合的情况占比为52%,两类污染物复合的情况占比为23%,只有24%的场地只涉及一类污染物[1]. 中国粤港澳大湾区某典型城市34个遗留地块中,以有机-无机复合污染为主,占污染地块总数的41.2%,其次为无机污染地块,占比为38.2%,而单一有机污染地块占比仅为20.6%[2]. 上述美国和中国粤港澳大湾区的单一无机和单一有机类污染场地中还包括一些多种重金属复合、多种VOC复合或多种SVOC复合的情况. 金属冶炼和焦化等典型行业土壤复合污染特征尤为明显.冶炼行业土壤复合污染以无机-无机复合为主,部分涉及无机-有机复合污染,主要是重金属和多环芳烃复合污染;焦化行业土壤以无机-有机复合污染为主,无机物主要是重金属和氰化物,有机物包括多环芳烃、石油烃、苯系物、二噁英等. 表1为一些典型冶炼和焦化场地土壤复合污染状况.

表1 冶炼、焦化等重点行业土壤复合污染Table 1 Soil combined pollution in key industries such as smelting and coking

2 重金属-重金属及重金属-多环芳烃等复合污染生态效应及其机理

2.1 重金属-重金属及重金属-多环芳烃等复合污染联合效应

目前关于复合污染的研究主要集中在毒性效应上,其中污染物类型以重金属-重金属复合污染、重金属-农药/兽药/抗生素复合污染、重金属-多环芳烃复合污染、农药-农药复合污染等为主;受体主要包括植物、无脊椎动物、微生物等,少量涉及鸟类、哺乳动物等高等动物;而毒性终点主要为土壤酶活力,植物种子萌发、幼苗生物量、茎长、根长,动物死亡率、体质量、酶活性、细胞凋亡率、膜质损伤,以及微生物数量、呼吸强度、多样性、群落功能等. 复合污染的联合作用包括“有交互作用”和“无交互作用”两类,“有交互作用”主要指产生协同、拮抗作用,“无交互作用”则主要包括“浓度加和”和“效应加和”两种. 由于这种分类方式主要是依据多种化学品在靶器官的相关作用,当涉及污染物在土壤固相-土壤液相-土壤气相-植物根系-植物体内等多相之间的复杂变化时,相互作用的模式就变得更为复杂. 复合污染的联合作用受污染物类型、暴露浓度水平、暴露浓度比例、暴露时间、受体结构性质、土壤环境条件等因素影响.

a) 复合污染对土壤酶的联合效应. 土壤酶是由微生物、土壤中动植物根系和动植物残体等释放到土壤中的一类具有催化作用的生物活性物质,参与土壤生态环境中多个重要的代谢过程. 因为土壤酶活性对环境胁迫比较敏感,因此可以用来指示土壤污染状况. 研究[11]发现,重金属-重金属、重金属-多环芳烃复合污染对土壤酶活力的影响可能表现为拮抗、协同或加和作用. 复合污染对土壤酶的毒性效应与污染物类型、酶的类别、污染物浓度、污染时间等有关,也与土壤有机质含量、pH等理化性质有关. 如于寿娜等[11]研究表明:Cd和Hg复合污染对土壤脲酶和酸性磷酸酶活性表现为协同抑制作用,且抑制酸性磷酸酶的协同作用比脲酶明显;随着培养时间的延长,大多数重金属复合处理的Cd和Hg之间的协同作用逐渐增强. 也有研究[12-13]表明,多环芳烃和重金属复合污染对某些土壤酶有协同抑制作用,对其他酶表现为拮抗抑制作用. 如林立金等[12]研究发现,土壤中Zn、Cr浓度对土壤过氧化氢酶活性产生协同或加和的抑制效应,对土壤脲酶活性及转化酶活性未产生复合效应;汪杏等[13]研究发现,Cr(Ⅵ)和菲复合污染对土壤微生物过氧化氢酶和脱氢酶表现为拮抗抑制作用,随着污染物浓度的升高,拮抗效应有增强趋势,且随着样品暴露时间的延长,拮抗效应减弱.

b) 复合污染对土壤微生物的联合效应. 土壤微生物是生活在土壤中的细菌、真菌、放线菌、藻类、原生动物以及微小动物的总称,在物质循环、维持土壤结构等方面起着关键作用. 研究[14-15]发现,重金属和有机污染物等可能会使土壤微生物种群数量减少,密度降低,进而改变土壤呼吸作用和酶活性等. 复合污染对土壤微生物产生拮抗或协同效应,与污染物浓度、微生物类别、暴露时间等均有关. 如胡双庆等[14]研究表明,菲和Cr(Ⅵ)对土壤微生物群落结构的多样性产生影响,复合暴露的相互作用方式为拮抗抑制;张慧等[15]研究发现,Cd-芘复合污染对真菌和放线菌数量具有拮抗抑制作用,对细菌数量具有协同抑制作用.

c) 复合污染对植物的联合效应. 复合污染对植物的生长发育也可能产生联合作用,主要为拮抗或协同作用,与污染物浓度相关性较为明显. 如赵晓祥等[16]研究表明,Zn-Cd复合污染抑制番茄幼苗生物量、株高、叶绿素,且在低浓度下表现出拮抗抑制作用,高浓度下则表现出协同抑制作用. 也有研究表明,重金属-重金属复合污染对植物生物量的效应为低浓度下协同抑制、高浓度下拮抗抑制[17]. 李悦等[18]研究表明,Zn-苯并[a]芘复合污染影响小麦生物量,且产生协同抑制效应.

d) 复合污染对动物的联合效应. 复合污染对动物的联合效应也包括拮抗、协同、加和等,同样因不同的毒性终点而异,同时受污染物浓度、暴露时间等影响. 朱江等[19-20]研究表明,Cd-菲复合污染对安德爱蚯蚓体腔细胞凋亡的影响表现为拮抗促进作用,对细胞溶酶体磨损伤的影响则表现为协同促进作用. 崔春燕等[21]研究发现,Cr和菲复合暴露对赤字爱胜蚓急性毒性效应表现为加和效应. 还有研究表明,重金属-多环芳烃复合污染对动物发育的影响在低浓度下表现为拮抗抑制、在高浓度下表现为协同抑制[22].

2.2 重金属-重金属及重金属-多环芳烃等复合污染联合效应机理

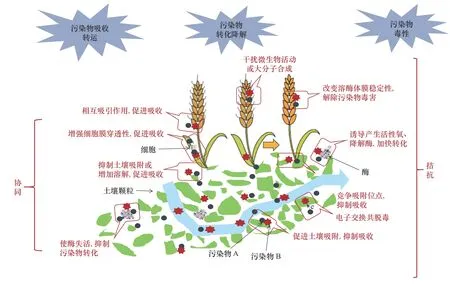

重金属-重金属、重金属-多环芳烃复合污染主要通过影响污染物的生物有效性和吸收以及污染物的降解和毒性等产生拮抗、协同等联合效应[23](见图1).少量研究表明,复合污染不会影响污染物的生物吸收,如Xia等[24]研究发现,As与Pb复合或Cd与Pb复合后Pb的生物可利用性都未发生变化.

图1 复合污染毒性效应机理Fig.1 Mechanism of toxic effects of combined pollution

a) 复合污染共存通过竞争位点、促进土壤吸附等抑制各自的吸收,从而产生拮抗效应. 通常重金属-重金属或重金属-多环芳烃复合时,会在底物水平或转运过程产生位点竞争,从而影响污染物的吸收,表现出拮抗作用. Chen等[25]在研究Cu对嗜麦芽窄食单胞菌降解苯并[a]芘的影响时发现,Cu浓度较低时,微生物会优先吸附Cu,从而抑制对多环芳烃的吸附.Zn和Cd复合污染在低浓度下对番茄幼苗生物量、株高、叶绿素等表现出拮抗抑制作用,可能是由于Zn与Cd竞争细胞质中转运的结合位点导致的[16]. 另外,污染物可能通过促进另一种污染物的土壤吸附,从而降低其生物有效性,产生拮抗毒性. 土壤溶液中的某些离子态金属易被静电吸附,降低土壤表面负荷,从而促进土壤对共存污染物的吸附,降低其生物有效性;Gao等[26]也发现,Pb、Zn、Cu可通过促进菲的土壤吸附,导致菲的生物吸收性降低.

b) 复合污染共存通过抑制土壤吸附、促进溶解或相互吸引作用等促进各自的吸收,从而产生协同效应. 于寿娜等[11]研究发现,Cd和Hg复合污染对土壤脲酶和酸性磷酸酶表现出协同抑制作用,原因可能是Cd和Hg共存时,相互竞争土壤吸附位点,导致更多的Hg和Cd释放到土壤溶液中,使其生物有效性提高. Cu、Ag离子通过降低菲的辛醇-水分配系数,使溶液中的游离菲浓度增加,从而增加微囊藻对菲的吸附量[27]. Cu离子能通过阳离子-π相互作用吸引菲,增加微囊藻对菲的吸附量[28]. 此外,多环芳烃等一些脂溶性化合物可以同细胞膜上的脂溶性分子结合,从而影响细胞膜的穿透性,使重金属更容易进入,使毒性增强,产生协同效应[15].

c) 复合污染共存通过提供电子供体、诱导形成活性氧、诱导生成降解酶等促进各自的降解,从而产生拮抗效应. 芳香族化合物等有机污染物可以作为Cr(Ⅵ)还原的电子供体,因此,在好氧或厌氧条件下,某些微生物对重金属与芳香化合物具有共脱毒作用,从而降低其毒性效应,产生拮抗效应. 重金属和多环芳烃互相诱导形成的活性氧,也能够促进多环芳烃的氧化降解[29].Chen等[25]研究则发现,在Cu和苯并[a]芘共同存在时,Cu诱导生成的降解酶能够促进苯并[a]芘的降解,从而产生拮抗效应. Moreau等[30]研究发现,菲对Zn的拮抗作用可能是因为菲改变了溶酶体膜的稳定性及功能,使Zn的毒性降低,产生拮抗效应.

d) 复合污染共存通过干扰生理活动、抑制酶活性、改变活性部位等抑制各自的降解,从而产生协同效应. 多环芳烃和重金属复合暴露对土壤微生物群落结构产生拮抗效应,可能与二者相互干扰微生物生理活动及生物大分子的合成有关. 重金属能抑制多环芳烃降解所需生物酶的活性,从而抑制多环芳烃的降解,产生协同效应[31]. Lin等[32]指出,加入重金属可导致甲基叔丁基醚(methyl tert butyl ether, MTBE)降解率降低,可能是重金属吸附进入微生物细胞或在细胞表面析出,改变了MTBE的活性部位,也有可能是重金属与MTBE生物降解酶或细胞代谢酶结合导致其变性或失活,产生协同效应.

3 复合污染土壤生态风险评估方法

随着我国环境管理水平的提升,对于污染场地的保护不再单纯关注人体健康,而是逐步提升到兼顾生物资源保护、生态系统稳定性维护等水平. 借鉴发达国家基于风险的污染场地管理思路,我国基本构建了基于人体健康的污染场地风险评估和风险管控制度和技术体系,下一步应将生态风险纳入风险评估和风险管控体系,逐步构建生态风险评估技术方法和标准体系,形成健康和生态并重的污染场地风险管理模式.

3.1 生态风险评估方法

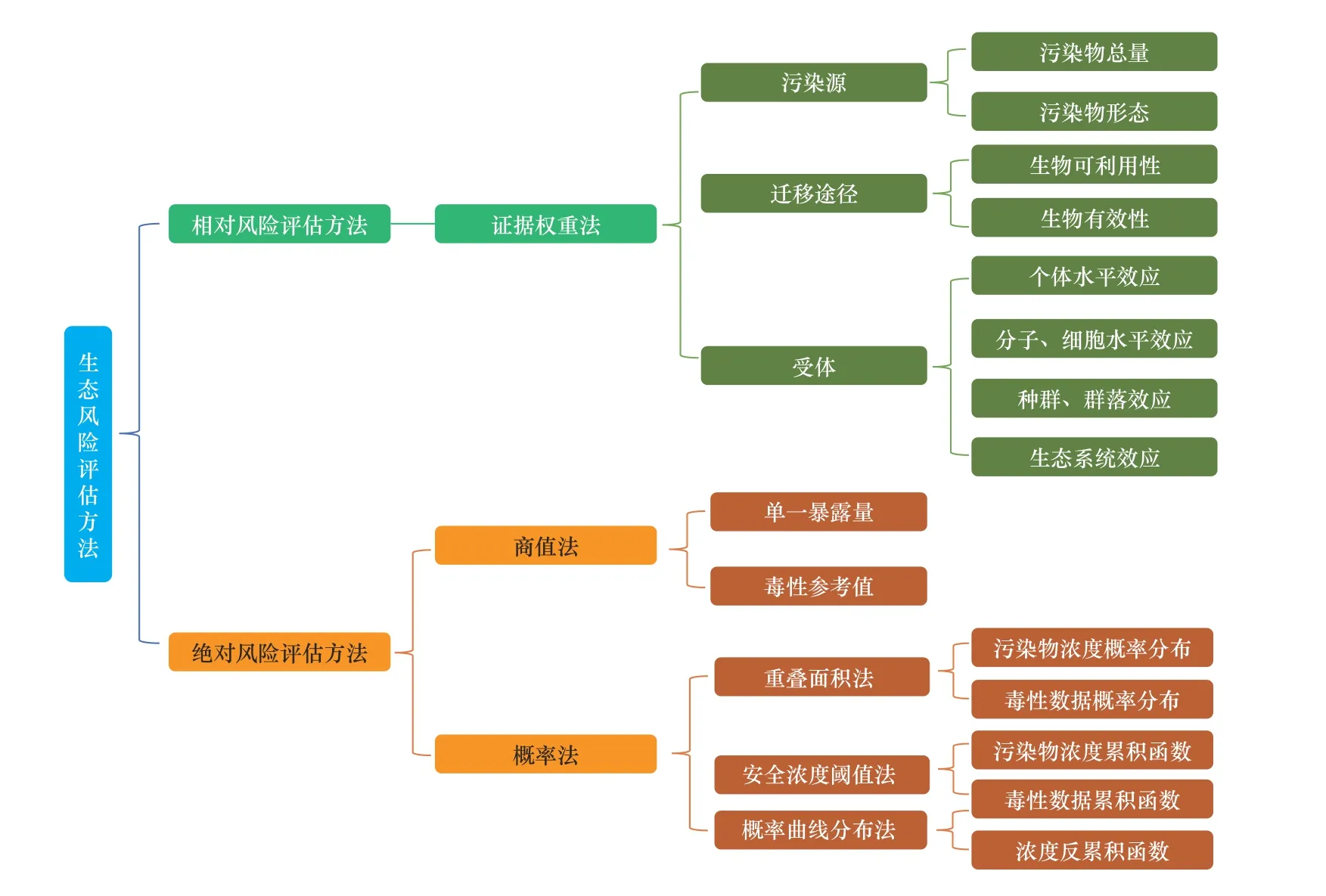

目前常用的生态风险评估包括相对风险评估方法、绝对风险评估方法两类,具体如图2所示.

图2 生态风险评估方法Fig.2 Methods of ecological risk assessment

3.1.1相对风险评估方法

相对风险评估方法通常是利用污染源、迁移途径或者受体的某些特征参数构建指标体系,确定各指标权重,并对不同指标进行赋值或计算,以获得不同点位或不同区域污染物暴露的相对风险的过程. 可以利用重金属元素活性形态含量占重金属总含量的比例作为指标表征重金属生物有效性及其生态风险. 随着生态风险评估的发展,证据权重法逐渐被用于确定基于多重证据链条的可能生态影响[33]. 欧盟委员会支持开发了用于评估生态风险的Triad方法,Triad方法将污染物化学和生物有效性分析与可观察的生态毒理学效应相结合,通过证据权重法将化学、毒理学和生态学证据联系在一起,用包含三类指标在内的综合效应指数来评估土壤污染生态风险. 荷兰国家公共卫生与环境研究所开发了相关的决策支持系统,并提出通过计算不同指数的标准差来辅助决策,且规定了不同土地利用类型对应的可接受风险值范围. Dagnina等[34]综合考虑污染物本身风险、生物个体水平毒性参数、污染物亚致死水平上的生物生理生化参数(生物标记物)以及有关生物种群、群落结构和功能的生态学参数,将每个参数与相应的参考值进行比较,获得相应的风险指数,即化学风险指数(ChemRI)、生态毒理学风险指数(EcotoxRI)以及生态系统风险指数(EcoRI),最后根据各自权重获得整体生态风险指数.意大利科学家也开发了类似的决策支持系统,用于污染场地生态风险评估,根据多目标决策分析方法和专家判断对选定的毒理学测试和生态调查项目进行比较,并根据比较结果确定适合每个层级的测试,Semenzin等[35]将该方法应用于某污染场地的风险评估中,包括测量终点分类、专家分配损害阈值、建立归一化函数对测试结果进行归一化、与参考条件进行比较、计算综合风险指数等过程. 李勖之[36]利用证据权重法,综合生物有效性、生物累积、生物标记物、预计种群效应等构建了综合风险指数评估生态风险.

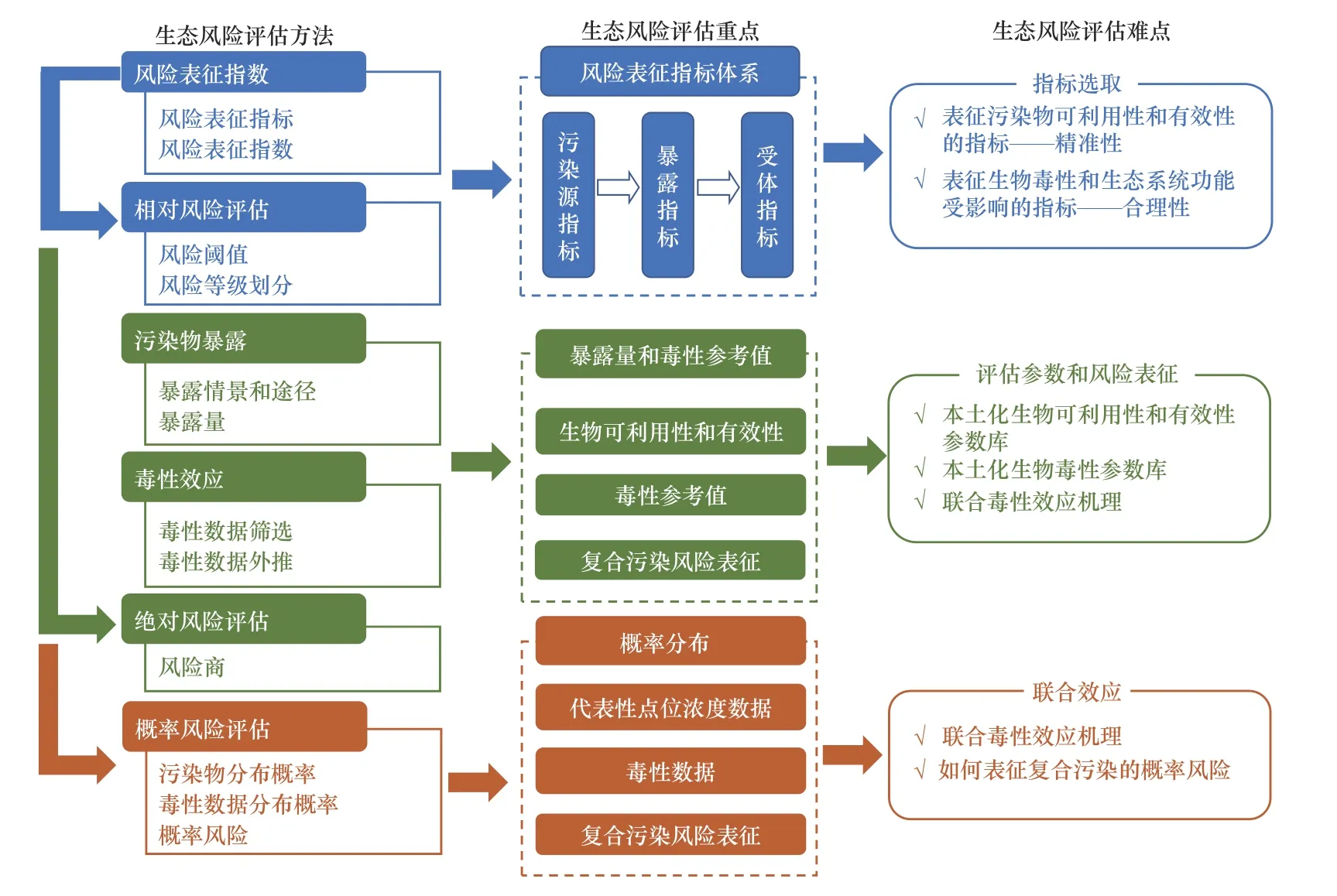

在证据权重法的应用中,根据土壤污染类型、敏感生物受体类型的不同,化学分析可以包括污染物浓度、浸出浓度、薄膜扩散梯度(diffusive gradients in thin-films technique, DGT)测试等表征污染物总量和可被生物利用的污染物含量等指标;毒理学实试验可以选择存活率、繁殖率、发芽率、根伸长等个体指标以及溶酶体膜稳定性、Ca-ATP酶活性、脂褐素溶酶体含量、中性脂质溶酶体含量、DNA损伤、乙酰胆碱酯酶活性、有丝分裂指数、有丝分裂异常、微核频率、DNA含量等生物标记物;生态学测试可以选择物种丰度指数、香农-威纳指数、土壤生物质量指数、C-矿化测试、硝化试验等[34-37]. 部分研究中还提到了用生态系统服务功能代理指标来表征生态风险[38],也有研究提出将跨代表观遗传等纳入毒理学测试以及生态风险评估框架[39]. 指标选取的灵活性一方面表明该方法具有较为广泛的适用性,但由于指标选取的差异对结果的影响也可能在一定程度上降低该方法评估结果的可信度(见图3).

3.1.2绝对风险评估方法

绝对风险评估方法是将土壤中污染物浓度与可能导致风险的背景值、标准值、毒性参考值等进行比较,得到污染物暴露对人体健康或生态受体的绝对风险的过程. 内梅罗指数法和地累积指数法是将土壤中污染物浓度分别与标准值、背景值进行比较得到定量风险的方法,Hakanson潜在生态风险指数法以及在此基础上进行改进的一些方法则综合考虑了重金属背景值和毒性响应系数[40]. Peng等[41]将污染物浓度与影响范围下限(ERL)和影响范围中值(ERM)进行比较,计算污染严重指数(CSI),得到复合污染土壤的生态风险. 这类方法的过程相对简单,只需要获取土壤中污染物浓度,现有的污染物背景值或标准值,即可通过公式进行风险计算,在多个实际案例中被应用. 商值法是将实际监测或由模型估算出的受体暴露浓度与表征污染物对于受体危害程度的毒性参考值(如预测无效应浓度, predicted no effect concentration,PNEC)相比较,得到风险商值(risk quotient, RQ)的方法,与上述方法相比,商值法对比的是保护生态受体的毒性参考值,而非背景值或保护人体健康的标准值,因此,更具针对性,也得到了广泛的应用. 对于植物、无脊椎动物等直接暴露于土壤的生物而言,商值法评估的重点是获取毒性数据并推导土壤毒性参考值;对于高等动物而言,通常还需要计算其通过食物链等途径的实际暴露量,将生物体实际暴露量与生物体毒性参考值进行比较(见图3).

图3 生态风险评估框架、重点和难点Fig.3 Framework, key points and difficulties of ecological risk assessment

暴露量的计算通常需要考虑生物类型、重量、土壤摄入率和作为食物的生物摄入率、土壤中污染物的生物可利用性、生物体中污染物的生物有效性等参数. 土壤中重金属、有机物等都存在不同形态,生物对不同形态污染物的吸收利用程度存在较大差异,因此,土壤中污染物的生物可利用性、生物体中污染物的生物有效性对风险评估结果影响最大. 目前用于表征被生物吸收并对生物体产生毒性效应的污染物比例的方法除了传统的重金属形态分析方法,还有体外模拟方法、体内模拟方法、植物指示法、微生物指示法、模型综合评价法等. 通过体外模拟得到的是可溶解于肠胃液中可被生物可利用的部分[42],通常用生物可利用性(BAc)表示,即体外肠胃液模拟溶出的污染物量与样品中污染物总量的比值. BAc与土壤中污染物本身的赋存形态以及模拟的肠胃液的条件有直接关系[43],采用不同类型土壤、不同模拟方法得到的同一种污染物的BAc差异较大,在0.46%~107%之间,绝大部分都低于100%[44]. 通过体内模拟得到的是通过皮肤接触、摄入或吸入途径被吸收进入生物体血液、肝脏、肾脏等器官的污染物的量,即生物中污染物浓度与土壤中污染物浓度的比值,用生物有效性表示. 体内模拟被认为是评价重金属生物有效性可靠方法,最常用的动物为啮齿类,包括兔子、猪、小鼠等. 植物指示法是利用植物吸收的污染物或植物特定响应来表征土壤中污染物的生物有效性. 微生物指示法是利用微生物传感器等的特异性响应定量评价污染物的生物可利用性[45]. 综合模型评价法是基于生物可利用的污染物与土壤特征之间的经验关系评价生物可利用性的方法,研究较多的是生物配体模型(biological ligand model, BLM)[46-47],这类模型充分考虑了土壤中重金属、有机污染物的生物可利用性的变化与环境条件的相关性. 不同的方法评价生物可利用性或有效性的精度不同,在实际应用时,应综合考虑可操作性、周期、成本等进行选择.

毒性终点的选取会影响风险评估结果[48]. 推导毒性参考值时,优先选择亚致死毒性或慢性毒性效应.土壤无脊椎动物优先选择与繁殖相关的毒性终点,因为繁殖是维持种群的必要条件,且能够很好地指示长期(即慢性)暴露的效应,其次考虑种群相关的毒性终点,因为生态风险评估的重点是保护生物种群,最后考虑生长相关的毒性终点;植物首选的毒性终点是生物质生产,因为它通常最敏感,其次考虑生理学终点,因为生理指标与生产力之间具有密切联系;对于基于土壤生态过程的毒性试验,优先选择土壤生态过程抑制率;此外,还可以选择生态系统结构、服务功能、栖息地面积、质量、特殊或受法律保护的生态属性以及生态系统的多样性、脆弱性、完整性等终点. 无观察效应浓度(no observed effect concentration, NOEC)看起来是不会产生效应的浓度,但实际上是与对照相比效应不存在显著差异的浓度,通常会产生10%~30%的效应,最低可观察效应浓度(lowest observed effect concentration, LOEC)值则会导致更高的百分比效应(中位数为30%);此外,推导NOEC/LOEC采用基于假设的显著性检验也不可靠,而应该用置信区间替代. 因此,百分比效应浓度更适于PNEC的推导,且百分比越大,其保护的生物比例越低,因此,尽可能选用10%效应浓度/致死浓度(EC/LC10),其次是20%效应浓度/致死浓度(EC/LC20)、30%效应浓度/致死浓度(EC/LC30)、50%效应浓度/致死浓度(EC/LC50)等.对于毒性数据的筛选和评价,主要包含几个方面:①生物有效性最大原则,如美国规定试验的pH在4~8.5之间、有机质含量≥10%[49]等;②慢性效应优先原则,美国在评价毒性数据时,慢性毒性试验分值高于急性毒性试验[49],澳大利亚规定暴露时间≥24 h[50];③设计合理原则,如效应源唯一[49,51],至少3个处理水平、至少1个对照[49-50],浓度差≤5倍、有重复[50],采用标准试验方法和适用的统计分析方法[49-50,52];④记录充分原则,如记录土壤特征或制备过程、生物来源或生物特征[49-50],记录化学形态[49],记录暴露时间和实际暴露浓度[49-51],记录毒性终点和毒性效应[50-51];⑤分类评估原则,即不同类别生态受体的毒性数据尽可能分别筛选归类,单独评估[51];⑥剂量效应关系合理原则,如美国规定EC10和EC20之间,或NOEC与LOEC之间相差小于3倍的评分最高,其次是3~10倍,>10倍的得分最低[49]. 基于毒性数据外推得到预测无效应浓度的方法包括物种敏感性分析法(species sensitive distribution, SSD)、排序分布法、评估因子法等,美国直接对数据进行几何平均[49],大部分国家采用物种敏感性分析法外推结合评估因子得到预测无效应浓度[50-51,53]. SSD曲线上浓度百分比的选择取决于保护对象和保护目标,通常国家公园保护水平最高,其次是农业用地、住宅、公园等,最后是工业、商业用地. pH、有机物含量、黏土含量、老化时间是影响污染物生物利用度和毒性的主要土壤参数,可以在毒性数据筛选环节排除生物可利用性低的数据[49],也可以在生物有效性低的数据占比较大时,引入不确定性因子[52];根据有机质含量、黏土含量对目标值和干预值进行校正,甚至可以直接用pH和有机质含量预测毒性参考值[54];或者利用老化/浸出因子乘以毒性数据来推导老化污染物的参考值[50,55].

3.1.3结合概率分布的绝对风险评估方法

上述方法无法体现种群内不同个体暴露的差异、受暴露物种效应的差异等不确定性的因素. 概率法是将暴露浓度和物种敏感度当作来自概率分布的随机变量,利用其概率分布来量化风险. 运用概率风险分析方法,考虑了污染物暴露和毒性效应的变异性,更为合理,更符合实际. 概率法又可分为安全浓度阈值法、概率密度函数重叠面积法、概率曲线分布法、蒙特卡罗分析法等. 安全浓度阈值法是物种敏感度分布曲线上10%处浓度与污染物浓度累积分布曲线上90%处浓度的比值,即通过污染物暴露分布和毒性分布的重叠程度来表征风险[56]. 概率密度函数重叠面积法是将表征污染物暴露浓度和毒性效应的概率密度曲线置于同一坐标系下,利用其重叠部分面积来表征生态风险[57]. 概率曲线分布法是以毒性效应的累积概率为横坐标得到的,污染物暴露浓度超过相应效应浓度的概率作为纵坐标,该曲线可以描述污染物浓度超过产生特定危害效应(如50%致死效应)的浓度阈值的概率,曲线下部面积用于表征生态风险大小[58-59].污染物在环境中本身浓度和毒性随时间的变化、污染物生物有效性影响因素的多样性、不同污染物之间作用机理的复杂性等,都会导致土壤污染生态风险的不确定性,如重金属随时间会发生形态和价态转化、有机污染物会发生降解,毒性和风险都可能发生变化,一种污染物可能抑制或促进生物对其共存污染物的吸收,两种甚至更多种污染物在同一生物体内存在多个靶向目标和复杂的相互作用关系. 蒙特卡罗分析法是将生态评估模型中的一些变异和不确定性的参数用它们的概率密度函数替代,然后从概率密度函数出发进行随机抽样,将这些抽样结果代入模型中得到模拟结果,最后对模拟结果的概率分布进行统计分析的一种方法[60].

无论是哪一种绝对风险评估方法,其重点在于实际暴露量或者暴露浓度概率曲线的确定以及毒性参考值或者毒性参数概率曲线的确定(见图3). 实际暴露量或者暴露浓度概率曲线与土壤污染物浓度及其可被生物利用并产生效应的比例、生物活动范围等有关[61],而毒性参考值或者毒性参数概率曲线则与污染物本身的特性、生态受体的特性、污染物与生物受体本身的作用机制等有关.

3.2 复合污染土壤生态风险表征

由于土壤复合污染普遍存在,且复合污染情形下,污染物的生物有效性、毒性效应都与单一污染情形不同,且其加和、拮抗、协同作用与诸多因素有关,因此,如何统筹考虑多种污染物共存时生物有效性的联合效应和毒性的联合效应,表征复合污染生态风险,并合理分析其不确定性,是生态风险评估的难点问题.

复合污染毒性效应的表征通常采取两种方式. 一种是通过开展复合污染的生物试验,选用合理的指标(包括常规指标和生物标记物等)来表征复合效应[62];一种是根据联合效应预测方程表征复合污染物的毒性,后者更适合与生态风险定量评估相结合.

Plackett和Hewlett早在1952年就提出了用浓度加和(也称为简单相似的联合作用,concentration addition, CA)和效应加和(也称为独立的联合作用,independent action, IA)两种方式表征复合污染物的毒性效应. 后来,CA和IA两类预测方程被广泛用于表征复合污染的毒性[63-64],CA适用于所有化学物质具有相同作用机理的情形,而IA则适用于化学物质具有不同作用机理的情形,这两类模型都假设污染物在靶标位点不会发生交互作用[63],都可用于混合物在不同效应水平下的联合毒性的预测. CA模型比IA模型评估更为保守,故通常作为化学混合物风险评估的默认选项. 环境中存在的污染物的作用机理或作用方式大都是未知的,且对混合物组分作用机制的“相同”和“不同”并没有一个明确范围的界定,因此,CA和IA两个模型的应用范围比较宽泛. 在CA模型的基础上又扩展出了GCA和XGCA等模型,通过分子结构或纳米结构特征预测联合毒性[65]. CI模型为CA模型的衍生版本,适用于单点预测,如果CI等于1,认为是加和效应,如果CI大于1,认为是协同效应,如果CI小于1,认为是拮抗效应. Chen等[66]研究发现,对于所研究的复合污染物而言,与使用CA或IA模型相比,根据CI模型预测的毒性值更接近于试验得到的毒性值. Brown (1968年)和Sprague(1970年)相继提出了毒性单位(toxic unit, TU)模型,TU模型反映了复合污染的联合效应可能因每种成分的比例而异,该模型也得到了广泛应用[67]. TI模型通过扩展TU模型得到,如果TI等于1,为加和效应,如果TI大于1,为协同效应,如果TI小于1,为拮抗效应[68].上述模型的具体公式及参数见表2. CI、TU、TI等模型均属于联合作用指数模型,均只能用于评价剂量效应线上某个效应水平的联合效应. 通常可采用效应残差比等方法定量比较不同模型的预测能力.

虽然对于复合污染生物毒性效应的研究较多,但相关的指南和案例中对于生态风险的表征普遍采用了简单的浓度加和或效应加和方式. 澳大利亚的生态风险评估框架中提到,考虑到大多数复合污染毒性均为浓度加和(占70%~90%),只有一小部分是拮抗和协同效应,提出了通过加和方式评价复合污染的生态风险,即采用表2中的风险相加模型计算总风险[50].陈瑾等[69]采用效应加和的方法计算微囊藻毒素与氨氮、亚硝态氮的复合生态风险,即先根据不同污染物的浓度评估其对生物的影响,确定物种损害比例,然后利用表2风险效应加和模型计算三者的复合潜在影响比例;李勖之[36]也应用该模型评估了4种重金属对无脊椎动物的种群效应. 也有部分研究和实践中,通过对不同污染物赋以不同权重,以体现不同污染物风险的差异. Shi等[59]对不同污染物赋以不同权重,利用表2中的风险加权模型计算总风险. 李勖之[36]利用证据权重法,整合4个证据链的HQ计算复合污染的综合风险指数,在计算每个证据链的HQ时,都通过对不同重金属赋予权重,来评估复合污染效应,Cu和Zn权重设定为1,Cd和Pb权重为1.2. Peng等[41]在评价长春土壤重金属、多环芳烃、多氯联苯和有机氯农药复合污染的生态风险时,采取了赋权重的方式,权重依据对污染物组成进行主成分分析和因子分析的结果确定.

表2 复合污染毒性效应和风险表征模型Table 2 Toxic effects and risk characterization models of combined pollution

Qin等[70]建立了基于多元线性回归的将CA和IA相结合的新模型ICIM(Integrated concentration addition with independent action based on the multiple liner regression),其预测优于CA和IA模型. 部分研究者提出了多层次复合污染风险评估方法,以提高评估的效率和精准度,降低评估的不确定性. Altenberger等[64]提出了两步混合模型,即具有相同作用模式的使用浓度加和模型,具有不同作用模式的使用效应加和模型,在理论上优于浓度加和法来估计混合物的毒性. Backhaus等[63]提出了一种结合浓度加和与效应加和的三层次复合污染风险评估方法,包括:①计算多种污染物的RQPEC/PNEC〔RQPEC/PNEC为不同污染物的预测环境浓度(predicted environmental concentration,PEC)与PNEC比值的总和,其中PNEC由最低的EC50除以评估因子得到〕;②如果RQPEC/PNEC>1,计算RQSTU(STU表示毒性单位总和,即某一类别生物不同污染物的PEC/EC50总和;RQSTU为不同类别生物毒性单位总和的最大值与评估因子之积);③如果RQSTU>1,且有证据表明使用前两种CA方法会高估风险时,采用IA模型进行评估,此时需要开展进一步的混合物毒性测试或研究. Dyer等[71]提出了一种三层次框架:①使用CA模型来初步估算混合物毒性,如果大于1,进入第二层次;②采用混合模型CA和IA来评估混合物毒性〔获得组织残留浓度(tissue residual concentration,TR),将其与毒性阈值(IEC50/30)比较,小于1用CA模型评估毒性,大于1,划分为特定的作用机制(mechanism of action, MeOA),使用CA模型计算每种MeOA的内在毒性单位(ITUmix),ITUmix小于毒性阈值,使用CA模型,大于等于阈值,使用IA模型〕;③将单一物种的混合模型外推到群落(以IHU替代ITU,IHU表示某物种基于TR的NOEC值与所有物种基于TR的NOEC值的比值平均值,将每种污染物的IHU输入SSD模型,有相同MeOA污染物的IHU相加,MeOA不同的用IA即“多物质潜在影响比例(ms-PAF)”计算,得出可以保护特定百分比的所关注生物物种的TR含量.

4 结论与展望

a) 多维度多要素构建风险表征指标体系. 相对风险评估重点在于构建耦合污染源-迁移途径-受体的风险表征指标体系,难点在于针对不同类型复合污染以及不同类型生态受体,选取代表性指标,以确保合理性、全面性和精准性. 随着对生物可利用性和生物有效性研究的不断深入,应将更能表征污染物可利用性和生物有效性的指标纳入高营养级生物的综合风险评估指数的构建,如体外模拟、体内模拟等,以提高风险预测的准确度;此外,暴露途径的差异也是影响风险的重要因素,应采用适当的方式将暴露方式纳入评估指标体系,尤其是涉及挥发性有机污染物的情况;生态环境管理目标往往与生态系统功能与服务密切相关,受体方面除了植物、动物、土壤微生物等个体或种群层面的指标以外,应更多关注生态系统效应等宏观指标,且有必要在生态系统功能和服务与土壤污染程度之间的定量关系方面开展研究.

b) 分区分类构建本土化基础参数库. 绝对风险评估重点是基于生物可利用性和有效性计算暴露量、合理筛选毒性数据计算参考值,暴露量计算的难点在于生物富集系数的确定,尤其是对于高营养级生物,毒性参考值推导的难点在于本土化毒性数据的获取.由于土壤、生物等的地区差异,我国应针对一些高关注的典型污染物,如重金属、多环芳烃等,加大对于本土物种生物可利用性和有效性、毒性效应及其预测模型研究,逐步构建生物富集系数和毒性参考值数据库,以实现生态风险评估参数的标准化和本土化.在构建生物富集系数和毒性参考值数据库时,应尽可能区分不同区域、不同的土地利用类型、不同的土壤性质、不同的复合污染类型、不同受体或营养级、不同的管理目标(保护、预警、筛选、管制等),确保分类管控. 此外,对于毒性数据的筛选,应结合我国土壤和生物特征,制定适宜且可操作的标准.

c) 基于深入的机理研究构建复合污染风险表征方法. 基于复合污染生态效应的风险表征是研究和应用领域的核心难点. 对于复合污染毒性效应预测方法,目前主要沿用浓度加和与效应加和的理论,以及基于两种加和理论组合的多层次评估方式,但仅停留在研究层面,还未在实际风险评估中进行应用. 应结合复合污染情形下生物有效性和生物毒性变化机理的研究成果,加快对于不同复合污染情形下土壤污染风险表征方法的研究,尤其是重金属和有机污染物等不同类型污染物的复合污染. 此外,在利用证据权重法评估复合污染生态风险时,应该根据具体情形和指标特点,选择合理的权重确定方法,逐渐形成标准化的复合污染生态风险评估方法. 在利用概率法进行复合污染风险评估时,如何将不同污染物的浓度分布和毒性分布以概率形式呈现,是需要解决的难点问题. 此外,由于复合污染生态效应的复杂机制,合理评价并表征复合污染风险评估的不确定性既是关键也是难点.