日本国立国会图书馆藏中国宝卷研究

陈安梅

(扬州大学 外国语学院,江苏 扬州 225000)

一、学术史梳理

自古以来,日本就重视收藏中国的文献典籍。中国的文献典籍在中日文化关系史上,曾经起到了重要的文化桥梁作用。可是,随着日本国力的不断增强,军国主义的日益抬头,中国文献典籍传入日本过程中被带上了“文化侵略”的烙印,是作为中国人民遭受帝国主义掠夺的屈辱的象征而进入日本[1]。毫不夸张地说,一部中国近现代史就是一部中国文化典籍的劫难史[2]。

二战结束前,日本派遣研究所成员或者留学生到中国进行调研、资料收集。这些成员中有知名汉学家、研究所成员和在华留学生。这些被派遣到中国的专家学者和留学生有着优渥的经济条件,为中国汉籍的购买提供了雄厚的资金支持。这种购买汉籍群体凭借经济优势而大购中国旧籍的做法,正是当时日本等国凭借经济优势大肆抢购中国旧籍的一种缩影。吉川幸次郎和仓石武四郎留学期间,正好赶上了中国银价有史以来的暴跌,每月200日元的奖学金相当于中国的500元,差不多是中国教授的工资[3]。所以,他们能够随心所欲地购买想要的汉籍。中国的宝卷正是在这样的背景下传入日本。

郑振铎发表《佛曲叙录》之后,国内外开始关注这些历来被认为“不登大雅之堂”的说唱文学资料。日本从20世纪30年代开始关注宝卷的收藏和研究。1938年10月日本学者井上红梅在《中华万华镜》[4]中对《佛曲叙录》中的“香山宝卷”等五种宝卷进行叙述和说明。大渊慧真、吉冈义丰、泽田瑞穗、仓田淳之助、高仓正三等人通过日本国家资助或者自费的形式纷纷来到中国,搜集了包括稀有珍本在内的众多宝卷。战后学者们根据搜集到的宝卷进行研究,成果有吉冈义丰的《道教研究》,泽田瑞穗的《宝卷研究》[5]、《破邪详辩》[6]、《增补宝卷研究》[7]和《佛教与中国文学》等。大部分宝卷基本都为私人收藏之故,增加了其他学者继续深入研究的难度。所以,日本国立国会图书馆发现的44种宝卷为日本的宝卷研究提供了新的材料。

二、东亚研究所和日本国立国会图书馆

19世纪末至20世纪前半期,日本为筹备“大东亚战争”和“大东亚共荣圈”,建立了以“东亚”为名的多个研究机构,1938年9月1日建立的东亚研究所就是在此历史背景下成立的。该研究所为继满铁调查机关之后日本企划院下设的又一个庞大的国家调查机关,在北京和上海等地设立分所,被称为“梦幻般的调查研究所”,其成立目的之一就是助推侵华战争。当时的研究所总裁是近卫文磨,副总裁为大藏公望,实际上大藏公望主要负责研究所的运营。此所曾有1000余名研究人员,东京大学和京都大学的教授也有参与。例如,东京大学经济学系教授土方成美曾担任第一调查委员会的主要负责人,京都大学的小野玄妙博士和羽田享博士也是该所的成员。研究中国道教的专家酒井忠夫于1939年前往上海,成为该所研究员,从事对中国民间结社的调查。据研究所《东亚研究所报》第1期刊发的该所“开幕式”上负责人青木的讲话:“东亚研究所的目的是为助力帝国的海外发展,围绕东亚人文自然展开科学性调查……不仅是本研究所调查,要委托官民调查机关和权威人士协助调查……”[8]可以清楚地了解研究所建立的目的和性质。二战结束后,该所持续了一段时间后于1946年3月31日被解散,1946年11月1日成立了以东亚研究所相关人员为主的政治经济研究所,所藏资料和土地资产由财团法人政治经济研究所继承。同时,由日本统计研究所、大原社会问题研究所、国民经济研究协会、中国研究所四个法人机构成立了日本国立国会图书馆。1951年该研究所被文部科学省指定为民间学术研究机关。

日本国立国会图书馆系国家图书馆,是日本藏书最多的公共图书馆,收藏中国典籍最为丰富[9],是战后仿照美国国会图书馆建立起来的,它由日本帝国图书馆和众议院图书馆合并而成。图书馆既为国会提供服务,又承担国家图书馆功能。东亚研究所搜集的部分文献被该图书馆收藏。以“东亚研究所”为关键词进行搜索,图书类别达到810件之多。该馆所藏44种宝卷被保存在三楼古典书籍阅览室内,只能在馆内借阅,不能借出。原本宝卷借出时间为周一到周五的10:00、11:00、12:00 、13:00、14:00、15:00 、16:00。为更好地保存这些纸质宝卷,每本宝卷都存有胶卷底本,读者如只想阅览卷本内容,可以通过借阅这些胶卷在计算机上进行阅读,更加方便快捷。胶卷资料周一到周五随时可以借阅。若想借阅纸制本子,阅览之前,必须提交书面申请,得到对方的许可后,在规定的时间内由馆内负责人专门从书库中拿出。笔者于2014年1月利用两天时间在东京国立国会图书馆古典书籍阅览室借阅了这些宝卷。全部宝卷,除个别地方出现虫咬和原有损坏处之外,均保存完好。

以上可以看出,日本国立国会图书馆内能藏有东亚研究所收集的宝卷是历史必然。

三、日本国立国会图书馆所藏中国宝卷44种

根据日本学者相田洋的《国立国会图书馆所藏宝卷》[10]和国立国会图书馆记载,笔者对44种宝卷的名称和版本情况进行如下简单的介绍。

1.《達摩祖卷》一卷,原明刊本一冊。

2.《达摩宝卷》一卷,光绪二十四年,胡思真重刊本一册。

3.《延寿宝卷》一卷,常郡乐善堂善书局刊本一册。

4.《潘公免灾救难宝卷》三卷,咸丰五年序,刊本一册, 附《般若波罗蜜多心经》。

5.《潘公免灾救难宝卷》三卷,同治九年刊本一册。

6.《河南开封府花枷良愿竜図宝卷全集》二卷,光绪中杭州西湖昭庆寺慧空经房刊本二册。下卷首题“花枷良愿龙图宝卷”,题签“良愿龙图卷全集”。

7.《观音济度本愿真经》二卷,咸丰二年上海翼化堂善书堂书坊重刊本二册。

8.《韩湘宝卷》二卷。十八品,光绪二十七年杭城文宝斋刻字铺刊本二册。版心“蓝关宝卷”,衬页“绣像韩湘宝卷”。

9.《劝世菩萨藏本行经》一卷,刊本二册。 题签“大乘法宝香山宝卷全集”。

10.《古佛当来下生弥勒出西宝卷》一卷,十八品,赵源斋刊本一册。 版心“出西宝卷”。

11.《湖广荆州府永庆县修业梅氏花閷宝卷》二卷,光绪八年,陈春发杭城玛瑙经房刊本二册。 题签“梅氏花閷宝卷”。

12.《江南松江府华亭县白沙邨孝修回郎宝卷》一卷,光绪三年杭城玛瑙经房刊本一册。

13.《杏花宝卷》一卷,光绪五年,常郡乐善堂善书局重刊本一册。 附“张德方劝善文”。

14.《明宗孝义达本宝卷》二卷,十八品,善明居士翻译。版心“达本宝卷”。光绪九年,许自然,杭城玛瑙经房刊本二册。

15.《目连宝卷全集》一卷,卷尾题“忏母升天目连卷”。版心“目连宝卷”。杭城玛瑙寺明台经房刊本一册。

16.《目连卷全集》一卷,版心“目连宝卷”,刊本一册。

17.《无上圆明通正生莲宝卷》二卷,十二品,刊本二册。附“扫邪归正论”“无云子遗训”。

18.《妙英宝卷全集》一卷,附“嘉兴倪秀章六代持斋拯火有求必应志”“张德方劝世文”,杭城玛瑙经房刊本一册。

19.《妙音宝卷》一卷,光绪二十五年,愿学主人钞本一册。 有藏书者“中日善亲 永久和平”的钢笔字迹。

20.《妙英宝卷全集》一卷,光绪中,玛瑙经房刊本一册。

21.《灵应泰山娘娘宝卷》二卷,二十四品,咸丰五年,开封聚文斋刻字店刊本二册。

22.《梁皇宝卷全集》一卷,光绪二年,杭州玛瑙经房刊本一册。

23.《梁皇宝卷全集》一卷,光绪十四年,杭省西湖昭庆寺慧空经房刊本一册。

24.《梁皇宝卷全集》一卷,上面22中《梁皇宝卷全集》一卷的重刊本一册。

25.《山西平阳府平阳邨秀女宝卷全集》一卷,光绪三十四年,杭州玛瑙经房刊本一册。

26.《清源宝卷》二卷,光绪十六年,杭州玛瑙经房刊本二册。

27.《清净宝卷》一卷,胡清泉,朱永泉重刊本一册。

28.《雪梅宝卷全集》二卷,玛瑙经房刊(杭省景文斋刻字铺藏版)二册,线装,640页左右。

29.《雪山宝卷全集》一卷,光绪二年,浙省西湖玛瑙明台经房刊本一册。

30.《新刻十供神仙修真宝传因果全部》一卷,中华民国十六年(1927年),常郡乐善堂书庄刊本一册。

31.《真修宝卷》一卷,光绪十二年,周乐安重刊本一册。

32.《灶君宝卷》一卷,光绪十年,常州培本堂善书坊刊本一册。

33.《消灾延寿阎王经》一卷,光绪二十二年,苏城玛瑙经房刊本一册。

34.《秀英宝卷》一卷,光绪十五年,苏城玛瑙经房刊本一册。

35.《修行明宗月征宝卷》三卷,光绪二年,刊本一册。

36.《众喜粗言》五卷,中华民国十八年(1929年),谢氏尚德斋刊本五册。

37.《众喜粗言》五卷,许乐记刊本五册。

38.《太华山紫金岭两世修行刘香宝卷》二卷,玛瑙寺经房刊本二册。

39.《太华山紫金岭两世修行刘香宝卷全集》二卷,昭庆寺慧空经房刊本二册。

40.《太华山紫金岭两世修行刘香宝卷全集》一卷,刊本一册,有缺页。

41.《湛然宝卷》一卷,光绪二年,杭省玛瑙经房刊本一册。

42.《张氏三娘卖花宝卷全集》一卷,光绪三十年,祥兴斋刊本一册。

43.《赵氏贤孝宝卷》二卷,刊本二册。

44.《如如老祖化度众生指往西方宝卷全集》一卷,瑙寺经房刊本一册。

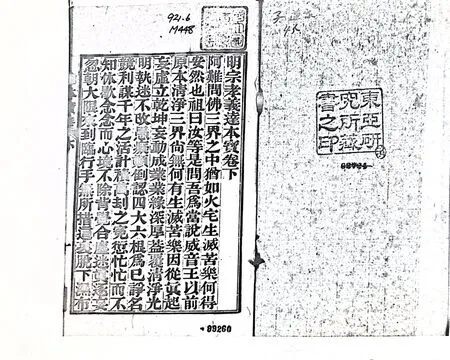

如上所述,除《达摩祖卷》为明刊本之外,其余均为清末民初的宝卷,即所谓的新宝卷,出版地大多数以杭州为中心的浙江地区。这些宝卷何时进入国立国会图书馆尚难确定,但所有宝卷均镌有“东亚研究所藏书之印”的藏书印(见图1),证明这些宝卷为东亚研究所在侵华期间上海分所在浙江地区搜集到的旧藏本。而且每部宝卷上都印有“子 道家”的分类图书号码,这说明二战期间已经有了“宝卷为道教的一部分”这样的意识,同时,也有力地说明了当时东亚研究所出于侵略目的的需要,是在充分认识和了解宝卷的特征和价值的基础上派人进行搜集和整理的。

图1 日本东京国立国会图书馆复印资料

这批宝卷虽然在数量上远远不及泽田瑞穗、仓田淳之助等学者的个人收藏,质量方面也没有什么珍本,其中除一种系光绪年间的抄本之外,其余大都为清末民初的木刻本;但在私人所藏宝卷尚未公开和汉籍数据库尚未建立的20世纪八九十年代,该馆收藏的44种宝卷为宝卷研究者提供了新的研究材料,为中日研究宗教、通俗文学和历史等方面的专家学者提供了新的研究视点。如代表当时日本宝卷研究一流水平的《增补宝卷研究》(泽田瑞穗编写)中,没有《古佛当来下生弥勒出西宝卷》《明宗孝义达本宝卷》《清源宝卷》《清净宝卷》《雪山宝卷全集》和《湛然宝卷》6种宝卷。这些宝卷的出版机构主要是杭州玛瑙经房、慧空经房和苏州玛瑙经房等。这些出版机构在当时的主要业务就是出版宝卷,可见宝卷在当时民间甚是流行。研究者们可以通过这些宝卷对当时浙江地区的民间宗教信仰进行更加深入的研究。

此外,东京大学东洋文化研究所藏有《铁心宝卷》(中华民国九年(1920年),盐城仁济堂重校石印本1册)也有东亚研究所的藏书印,可以推测此宝卷应该也是国立国会图书馆所藏宝卷的一部分。

四、启示

中国文献典籍作为文化的载体,在中日文化交流史上起着重要的文化桥梁作用。千百年来,中日两国的学者、僧侣、官员乃至商人、平民,历经千辛万苦,把中国的文献典籍传到日本,促进了日本的发展。但是随着日本国力的增强,军国主义的抬头,中国的文献典籍不是作为文化交流的媒介载体传入日本,而是作为中国人民遭受帝国主义掠夺的屈辱的象征进入日本。日本国立国会图书馆的这些宝卷虽然不是“强夺强买”,但宝卷内“东亚研究所”的藏书印充分证明了这些亦是日本侵华战争时期留下的一个重要文化凭证。它们不仅仅是44部书籍,更是日本掠夺中国文化的代表。

日本全面侵华战争之前,依仗自己在中国的强权地位,先后对江南的“皕宋楼”“十万卷楼”和“守先阁”中的中国文献典籍进行强行杀价“购买”,用“庚子赔款”收购了浙江的“东海藏书楼”。全面侵华战争开始后,日本军国主义开始从“购买”“赠与”转为公开掠夺。因此像国立国会图书馆的宝卷被烙上了文化侵略的印记。郑振铎曾在《烧书记》中这样记载着,“许多人心里都很着急起来,特别是‘有书’的人家。他们怕因‘书’惹祸,却又舍不得割爱,又不敢卖出去—卖出去也没有人敢要。有好几个有人,天天对书发愁”[11],最后痛下决心把书烧掉。 高仓正三在《苏州日记》中记载了自己购书的诸多细节。例如,“八月四日 与金井一起去理发,在玄妙观后面购得弹词《还金镯》和光绪三四版《旧韵》(土白)两书。另一本《袁刻文选》……《金镯》的‘还’字还是写得歪歪扭扭的。在郑氏和凌氏的目录中,分别记载着这两个刻本不同的作者,到底怎么回事,还有待于我进一步调查”[12]。前者在日军占领上海后实施文化统治下不得不忍痛“烧书”,后者是接受东方文化研究所推荐为外务省在中国特别研究员后在苏州欣然“购书”,两者同是文化人,但是境遇却全然不同。包括高仓正三在内的大批日本学者在郑振铎等人的影响下开始搜集整理宝卷在内的中国说唱文献资料,但是,郑振铎却面临着“烧书”的境地,不由得让人唏嘘不已。

二战结束后,许多日本学者致力于促使全民对于战争的反省,主张以实际行动促进中日友好。如已故中日文化学者实藤惠秀于1960年访华时,把他在战争中得到的29册汉籍全部无条件地送归中国。小岛晋治、实藤惠秀、加藤祐三等还共同发表了《关于中国掠夺的研究资料的处理问题》的声明,要求立即归还被劫夺的中国典籍文物[1]。这些实际行动完成了《妙音宝卷》封面里留下的“中日亲善 永久平和”这位中国旧收藏者的心愿。

五、结语

21世纪以来,以全球范围内非物质文化遗产传承与保护为契机,中国非常重视像宝卷类通俗文学的非物质文化遗产的研究,并把它置于全人类共同文化遗产的高度进行保护和研究,因为它们具有重要价值的文化信息资源,也是历史的真实见证,是维护我国文化地位和文化主权的重要依据。保护和传承好非物质文化遗产,对于提高民族自信心、提高国际话语权起着重要的作用。

近年来,随着中国社会经济的迅速发展和国际地位的日趋提升,我们需要进一步坚定文化自信,加快构建中国话语和中国叙事体系,积极实施中国文化走出去战略,以便将中国文化向世界传播,从而提升国家的整体形象,增强中华文明传播力影响力,全面提升国际传播效能,推动中华文化更好地走向世界。重新审视这些特殊时期流失在海外的文化遗产,对我们如何传承和保护中华民族优秀传统文化有着重要的启迪意义。

——河西宝卷整理的回顾与反思