镇江博物馆藏杨继盛《自书稿》辨伪

李 军

(河北工业大学人文与法律学院、河北省语言文化创新发展研究基地,天津 300130)

杨继盛(1516—1555),字仲芳,号椒山,河北容城人,是明代著名的直谏之臣,《明史》卷209 有传[1]5535—5542。杨氏于嘉靖二十六年(1547)获进士出身,初仕南京吏部主事,嘉靖三十年(1551)三月初升兵部车驾司员外郎,月中上《请罢马市疏》,谏阻开设马市,失败后被贬至陕西狄道县(今甘肃省临洮县)任典史。次年,随着马市政策的失败,杨氏连续四次升迁,十一月升至兵部武选司员外郎。三十二年(1553)正月,他再上《请诛贼臣疏》,弹劾首辅严嵩,反被重责入狱,最终于三十四年(1555)十月弃市。隆庆元年(1567),杨氏获得平反,赐谥“忠愍”。其一生经历,杨氏系狱期间作《自书年谱》予以记载。

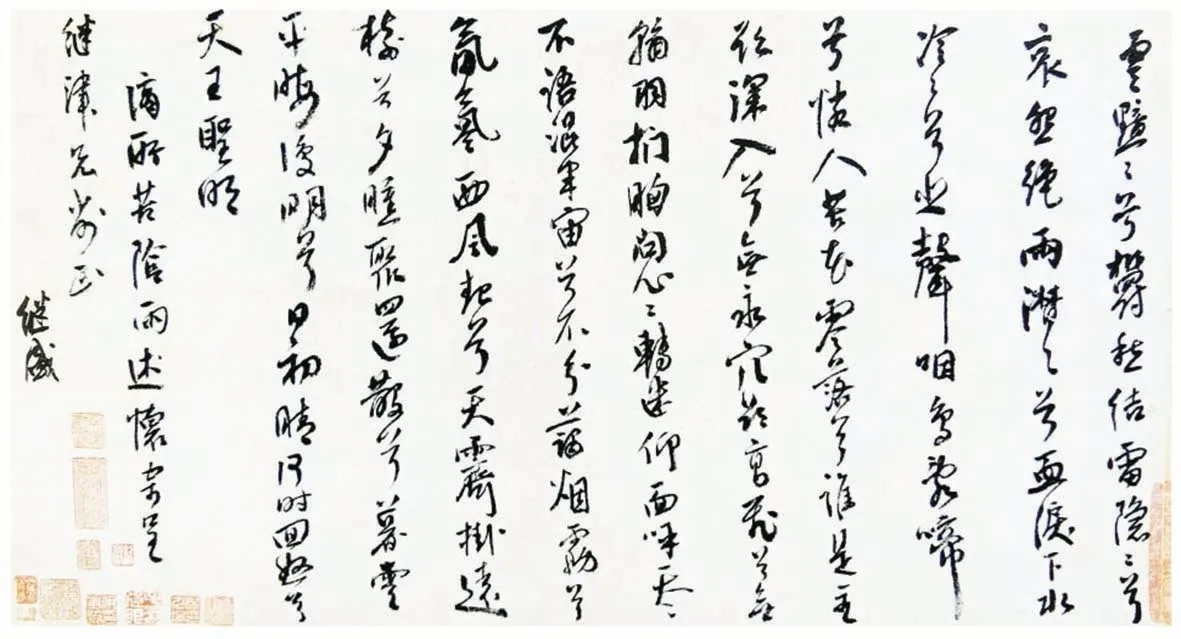

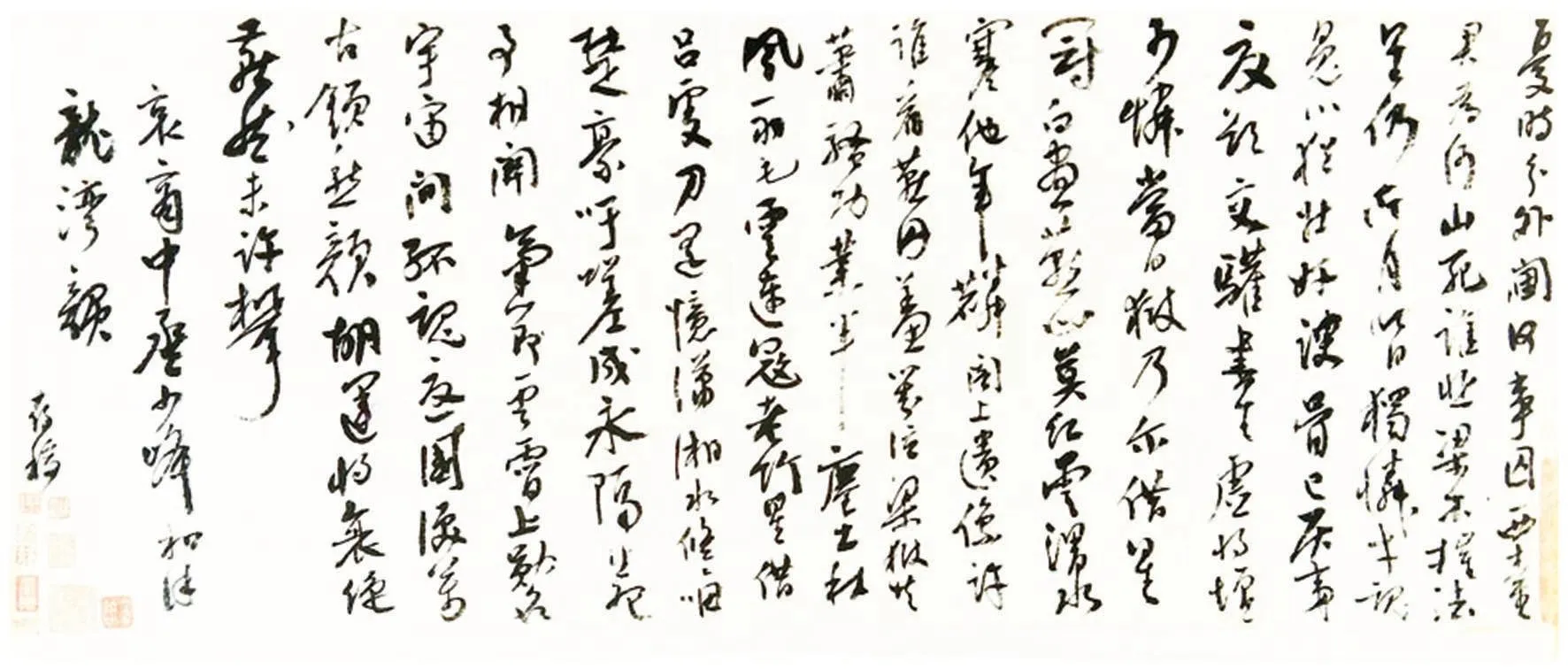

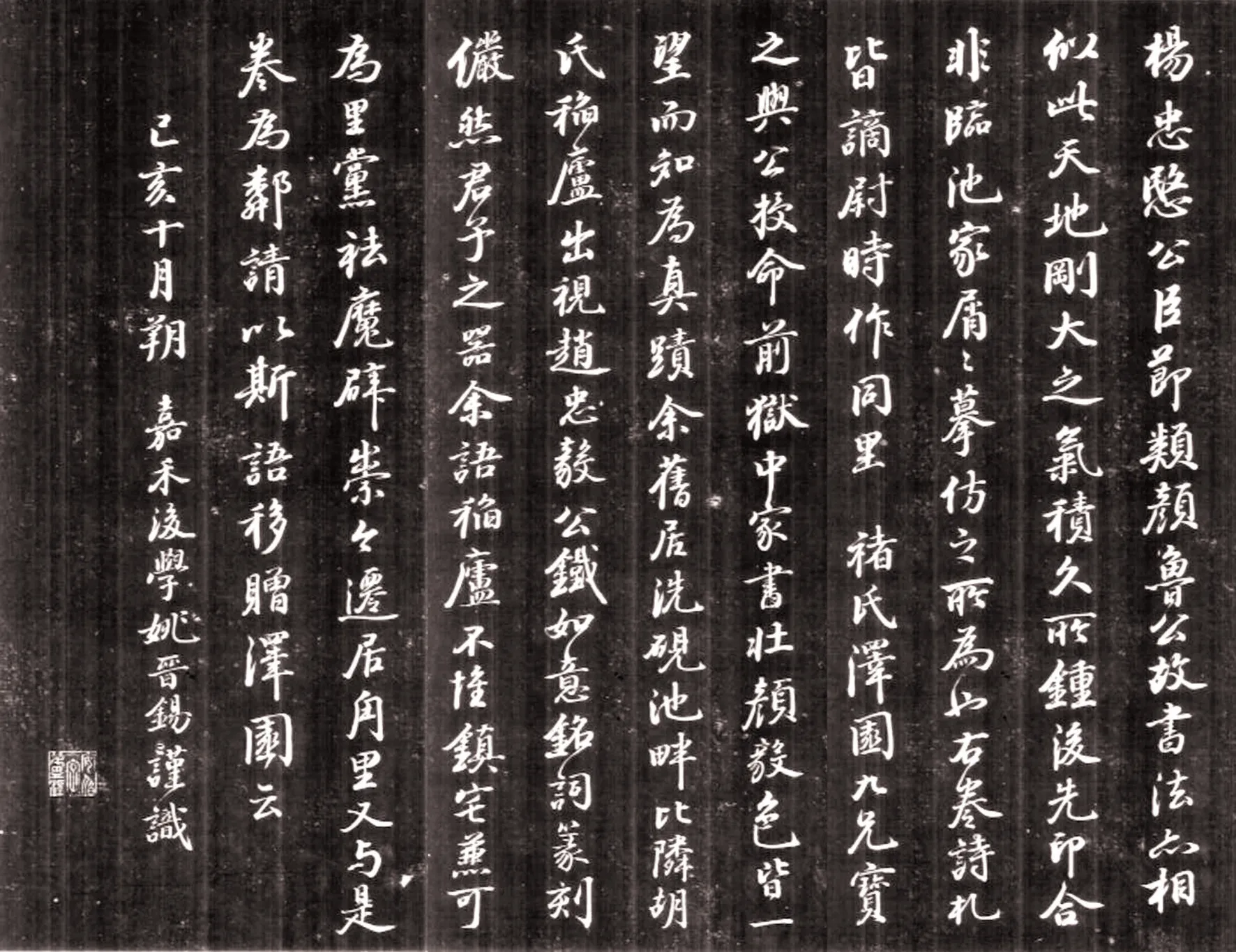

明清时期,杨继盛的书法深受重视,原因如书画鉴赏家张伯英所言,“以明德为世所宗仰,人思得其遗墨”,这也导致“伪作层出”[2]。江苏省镇江博物馆现藏有定为“真迹”的杨氏行草诗文稿一卷四幅(后文统称《自书稿》):文《记开煤山稿》,无署名;诗《谪所苦阴雨述怀,寄呈继津兄削正》(图一,后文简称《谪所苦阴雨》),署“继盛”;诗《哀商中丞少峰,和徐龙湾韵》(图二,后文简称《哀商中丞》),无署名;诗《元旦有感,寄呈凤洲年兄》(图三,后文简称《元旦有感》),署“年弟盛”。卷后有褚平世、姚晋锡、梁同书、阮元等人题跋。该卷由焦山定慧寺于1959年移交公藏,1963年陆九皋先生于《文物》撰文对其内容与递藏予以介绍[3],1989 年收入《中国美术全集》第58 册[4]。1999 年,陆先生又在《书法》上提供了全卷及局部图文,并评价后三幅“笔力雄健”,是杨氏“一生中的书法精品”[5],使该藏品进一步被文博界和书法界熟知。

图一 传杨继盛《谪所苦阴雨》

图二 传杨继盛《哀商中丞》

至于该藏品的真伪,自乾隆十三年(1748)首位留下姓名的收藏者褚平世起,几乎都默认其为杨氏真迹,现当代书画鉴定者也不疑有他。如张伯英认为该作“流传有绪,书法之美,与两疏稿无异,见其书如见其人”[2]。1986 年,谢稚柳、启功等七人组成的中国古代书画鉴定组鉴定该藏品为“真迹”“精”[6]。然而,细究该卷,则其前期递藏信息实为空白,题款与诗句内容不相契合,故其真实性值得怀疑。笔者不揣浅陋,就此求正于方家。

一、早期递藏信息的缺失

古代书画上的题跋往往反映出藏品的递藏历程。《自书稿》上较早的题跋为褚平世、姚晋锡、梁同书和阮元等人于乾隆至嘉庆年间所题,陆九皋梳理这些题跋后认为:“此卷于公元1780 年前,为嘉兴褚家所藏。其后传至嘉善谢家。到1782 年,其中‘与王继津书’一篇为梁同书所藏。其余四稿至1800 年前后为阮元所得。至1806 年由阮元送藏焦山,直到1959年。”[3]①按,陆九皋先生所言1780、1782两个年份分别来自姚晋锡、梁同书跋语中的“乾隆己亥”和“乾隆壬子”语,但这两个乾隆年号实际对应的是公元1779和1792年,陆文有误。再按,该诗文卷原为纸本五幅,其中《与王继津书》一幅于1792年被梁同书割走,故现存四幅,梁氏跋文尚存于卷中姚跋之后。如此来看,该卷当得起张伯英“流传有绪”的评论,但是陆文中“嘉兴褚家所藏”的时间需要校正。

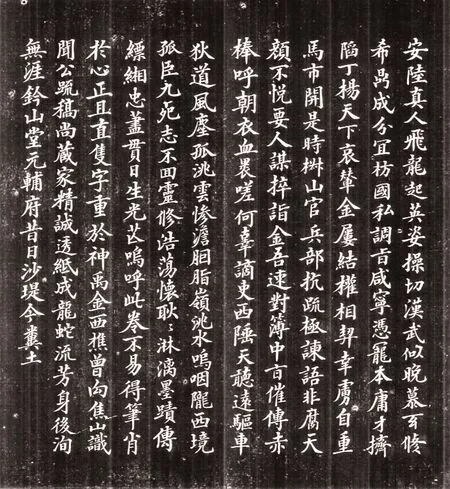

《自书稿》上最早的题跋为褚平世所作诗(图四)[7]24—26,全作如下:

图四 传杨继盛《自书稿》之褚平世跋(容庚藏帖)

安陆真人飞龙起,英姿操切汉武似。晚慕玄修希鼎成,分宜枋国私调旨。咸宁凭宠本庸才,挤陷丁杨天下哀。辇金屡结权相契,幸虏自重马市开。是时椒山官兵部,抗疏极谏语非腐。天颜不悦要人谋,捽诣金吾速对簿。中旨催传赤棒呼,朝衣血裹嗟何辜。谪吏西陲天听远,驱车狄道风尘孤。洮云惨淡胭脂岭,洮水呜咽陇西境。孤臣九死志不回,灵修浩荡怀耿耿。淋漓墨迹传缥缃,忠荩贯日生光芒。呜呼此卷不易得,笔肖于心正且直。只字重于神禹金②按,“只字重于神禹金”句出自康熙朝诗人王士禄(号西樵)的《焦山古鼎歌》,原针对焦山上所立杨继盛《遇访荆川》碑刻而言(故禇诗下句书以“西樵曾向焦山识”),非评此《自书稿》。王氏全诗见陈维崧辑、刘和文点校《箧衍集》卷七,安徽师范大学出版社,2015年,第126页。,西樵曾向焦山识。闻公疏稿尚藏家,精诚透纸成龙蛇,流芳身后洵无涯。钤山堂,元辅府,昔日沙堤今粪土。

乾隆戊辰清和月,嘉兴褚平世谨题。

署款下钤“褚平世印”“孔贤”二方印,“乾隆戊辰”即乾隆十三年(1748)。细读该作,由“马市开”“谪吏西陲”“狄道”“洮水”等词语可知全诗铺写杨继盛被谪临洮的前后历程,流传信息则非常简单,仅一句“呜呼此卷不易得”涉及收藏。因未叙其祖先行为,故可判断该卷并非家族世藏,“不易得”当为褚平世得到该卷后倍感自豪之感叹,时间应在题诗之时或略早。因此陆先生所说“此卷于公元1780 年前,为嘉兴褚家所藏”可更正为1748 年起至1780 年前为嘉兴褚平世所藏。

那么此前该卷收藏于何处呢?从《自书稿》中四篇诗文来看,《记开煤山稿》题目有“稿”字,《哀商中丞》末有“存稿”二字,则两稿当为杨氏自留,《谪所苦阴雨》“寄呈”王遴(字继津,北直隶霸州人),《元旦有感》“寄呈”王世贞(号凤洲,南直隶苏州人),当分别为两家后人所存。自1555 年杨死到1748 年褚藏这近200 年时间里,这些墨迹是如何从三家后人手中流出,又是如何跨越南北搜集到一起的,期间又经过哪些人的收藏等等,这些过程全都付之阙如。褚平世甚至都未交代他是从谁人之手、用何种方式得到该卷的。杨继盛名满天下,真迹为世所重,这些卷幅上竟然无早期的题跋或印鉴等收藏痕迹,直至乾隆时期突然集中现身于褚氏手中,这很不符合古代名人书画的鉴赏与收藏情状。质言之,尽管自褚氏起该卷的递藏信息清晰连贯,但在此之前的信息则为一片空白,导致藏品的来源不清,缺乏可追溯性,因此当不起“流传有绪”的评断,也无法保障该手卷的真实性。

按,褚平世的个人信息多所湮没,仅可勾辑一二。清代嘉兴县梅会里(今浙江嘉兴市王店镇)诗风兴盛,1850 年由知县朱绪曾主持刻成的《梅里诗辑》卷十五有“褚平世”条,载:“平世字孔贤,有《泽园诗稿》。”[8]此条褚氏的姓名、表字正与其题诗后的方印相合,诗集题名“泽园”当为其号。《梅里诗辑》对入选者的官职与科场功名都有详载,但褚氏条下全无,则其应非士林中人。《自书稿》次跋为姚晋锡(1723—1787)作于乾隆四十四年己亥(1779),称“褚氏泽园九兄宝之”[7]27—28,则姚、褚二人年辈相近,此时皆至暮年;乾隆五十七年壬子(1792),由谢家割赠《与王继津书》一幅予梁同书[3],则褚氏当已物故,该卷已转至谢家。

二、首篇题跋对全卷创作时间的误导

褚诗是《自书稿》的第一篇题跋,叙写的是杨继盛第一次上疏的遭际——因谏阻马市而被打被谪,通过渲染杨氏被打的惨状、谪地的遥远和环境的凄凉,赞颂杨氏的忠心耿耿,铺垫出其“笔肖于心正且直”的风格论断。诗中虽有提及严嵩之语的“分宜、权相”等,但只涉及咸宁侯仇鸾与严的勾结,不涉及杨继盛第二次上疏弹劾严嵩之举。也就是说,作为首位留下名姓的收藏者、题跋者,褚平世认定该诗文卷的创作背景都与杨氏因谏阻马市而被谪有关,创作时间集中于杨氏在谪所为官的时期内。

褚氏的这一认识直接影响了该诗文卷的第二位题跋人。1779 年,“今迁居甪里,又与是卷为邻”的致仕御史姚晋锡观赏该卷后,在题跋中写道(图五)[7]27—28:

图五 传杨继盛《自书稿》之姚晋锡跋(容庚藏帖)

……右卷诗札皆谪尉时作,同里褚氏泽园九兄宝之。与公授命前狱中家书壮颜毅色,皆一望而知为真迹。……

“尉”即县尉,乃是对杨继盛所谪典史官职的雅称。这次题跋是明清士大夫阶层第一次关注该“真迹”,作为该卷的新接触者,“皆谪尉时作”的说法当来自主人褚平世的介绍。但无论该卷是不是真迹,“皆”这个创作时间的全称判断本身就是错误的,其中《哀商中丞》就不可能写于杨继盛临洮为官时期。

杨继盛坐牢期间写有自传性年谱,该年谱杨氏手书原稿藏于河北博物院,经高朝英、张金栋先生整理公布,较明清各版本杨氏别集中的年谱文字更为完整。据该《自书年谱》,杨氏于嘉靖三十年(1551)被谪临洮而“六月十八日至狄道”[9]68,次年“四月,得升山东诸城知县报。五月十一日得凭,离狄道,七月十二日到诸城任”[9]69,则其谪所为官时间为嘉靖三十年(1551)六月至三十一年(1552)五月。若姚跋所言“皆谪尉时作”为真,那么《哀商中丞》书写时间最迟不会晚于1552 年夏。诗中的商中丞即受仇鸾陷害、死于狱中的商大节(1489—1553)。但据兵部尚书聂豹所书《明故嘉义大夫都察院左副都御史少峰商公墓志铭》,商大节“卒于大司寇狱”的时间为嘉靖癸丑(1553)七月二十八日[10]。那么,杨继盛离开临洮时商大节还活在“大司寇狱”即刑部狱中,岂有为其作悼诗之理?实则《哀商中丞》作于嘉靖三十二年(1553)的京城,此时杨氏因弹劾严嵩已下狱,与商为狱友半年之久,故原诗第三首有“燕囚羞对泣,梁狱共萧骚”之句。

上述材料证明《自书稿》不可能“皆谪尉时作”,姚跋之说显然有误。作为受邀观赏的客人,姚与诗文卷的接触时间较短,又有主人的介绍和题诗,其误显然承自褚平世。至于褚的说法是来自前任收藏者的说辞还是受该卷题款中“谪所”信息的影响而做出的判断,现已无法详知,但褚氏拥有此卷30 余年却未能对该卷诗文的背景加以考证,导致谬见流传,实属遗憾。

三、题款与诗句间的矛盾

这四幅笔墨之所以被认为是杨氏真迹,应缘于《谪所苦阴雨》和《元旦有感》卷末分别有“继盛”“年弟盛”的署名,且二诗又见于杨氏别集的传世版本中,故认为是杨氏自书其作。但是,众所周知,伪造署名是古代书画作伪中的常规操作,因此署名并不能作为判断真伪的依据。更重要的是,与别集中的文本相较,《自书稿》中多出了较长的题款,既包含了两诗在杨氏别集中的题目,又额外交代了作品的书写地点、受书人和署名信息。不过,正是题款中的地点“谪所”暴露了该藏品的作伪痕迹。我们认为,这两首诗都是杨氏1553年弹劾严嵩后对自身遭遇和感慨的书写,故不可能写于临洮谪所。

1.《元旦有感》中的情感、经历与时空背景辨析

《元旦有感》录文如下:

老天留我报君身,惆怅蹉跎又是春。几度丹心连血呕,数茎白发带愁新。回思往事真堪笑,自幸更生似有神。璞在不妨重泣献,踟蹰无计达枫宸。

元旦有感,寄呈凤洲年兄。谪所乏佳楮颖,兼意绪颇恶,语多不伦,幸为削正。年弟盛再拜草。

由其子杨应尾搜集、其友王世贞校订的隆庆三年(1569)刻本《杨忠愍公集》中有一首七律《元旦》[11]卷二15a,其四联八句与该诗完全相同。若此藏品为真,则该手迹应是嘉靖三十一年(1552)元旦书于谪所临洮。但是,根据杨氏《自书年谱》分析可知,该诗所表述的情感当产生于因弹劾严嵩而遭重责下狱之后,地点则为北京的刑部狱中。

首先,诗中的“老天留我”“自幸更生似有神”有显见的劫后重生之感,而根据《自书年谱》,其一生中犹如天佑神助而大难不死的经历发生于嘉靖三十二年(1553)春。

嘉靖三十二年正月十八日,杨继盛上疏弹劾严嵩,二十日被旨拿送锦衣卫镇抚司,遭受了拶、敲、夹和“打四十棍”的首次刑讯(后文简称“劾严首打”)。两天后更为严厉的惩罚降临:“二十二日晚旨下,锦衣卫打一百棍,四棍一换,送刑部从重议罪。”[9]70面对即将到来的重刑,已历劾严首打的杨氏不以为然,拒绝服用朋友送来的据传可防治杖刑受伤的蚺蛇胆,称“椒山自有胆,何必蚺蛇哉”,又称“岂有怕打杨椒山者”,然后“谈笑赴堂受打”[9]70。但这次刑罚的严酷性远远超出了杨氏的预料,《自书年谱》对酷刑与苦痛记载得非常详实,令人不忍卒读。其中有对此次所受刑罚之严酷性的反映:被打得几乎“受疼不过”,当晚伤发至昏死过去,“方依墙而立,忽两耳响一声,则不能听人言,两目则黑暗,不能见物。予心自觉曰:‘此乃死矣。’遂昏不省人事……二更死过,至三更始苏”,十五六天后因毒气上攻而病危;又有受刑后如有神佑的记载:“若有人以衣覆之”而挺过剧痛,病危后又梦得神人灌药而能进饮食[9]70—71。

遭受重刑带来的伤病的同时,杨氏还受到了严嵩党羽的迫害。被打一百大棍后,家人用门扇将其抬至刑部,该部巡风官李天荣却令人“去门扇,药饵诸物尽皆阻住”,然后逼迫两腿“肿硬若木,不能屈伸”的杨继盛步行走进刑部大牢[9]70;入狱后,提调牢狱事务的提牢官刘槚不遵“官系狱则有官监”的旧规[9]70,置杨氏于民监,且“禁系甚严,内外不通”[9]71。由于李、刘的恶行,无医无药的杨继盛靠打破茶杯用碎片来破创放血以自救[9]71。当月二十八日定罪后,杨被转入老监“日夜笼柙”,“日与众囚为伍,死尸在侧,备极苦楚”达一个月之久[9]71;至二月初七八日,左腿溃肿又差点丧命,即使梦有神人相助,也靠以小刀割肉放出脓血“约四五碗,其内毒始脱矣”[9]71,此后每日用布清脓,直至四月下旬才伤愈[9]72。承受皇帝指定行刑方式的一百重棍而不死,深夜昏迷却无人施救而不死,棒疮严重却无医无药而不死,居处恶劣且笼柙多日而不死,经历这一连串的生死考验都能活下来,按照朴素的“老天有眼”观念,的确如有“苍天在上”主持公义,如遣神助来度过劫难,获得重生。

这种带有神秘主义色彩的感受在杨的亲笔遗书《愚夫谕贤妻张贞》(纸本,河北省容城县档案馆藏)中亦有之:“我打一百四十棍不死,是天保佑我。”所谓“一百四十棍”,乃劾严首打的四十棍和两日后一百棍的数量总和。遗书中“天保佑我”正与《元旦》中“老天留我报君身”一致,可旁证该诗的感受产生于弹劾严嵩后受重刑而不死的经历。

其次,谏阻马市后的责罚较轻,不至于让以豪杰自居的杨继盛感慨“老天留我”和“自幸更生似有神”。

与弹劾严嵩引发的惨烈经历相比,谏阻马市后的磨难仅是皮肉之苦。嘉靖三十年(1551)三月杨氏《请罢马市疏》奏上后,嘉靖帝交由八位重臣商讨,八人会议认为马市可开,杨氏的谏诤宣告失败,“遂下予锦衣狱,拶一拶,敲一百敲,夹一夹”[9]68。而比较嘉靖三十二年(1553)的劾严首打,则是“拿送镇抚司打问,先拶到手拶,木绳俱断。……乃敲一百敲,问所以主使之人……乃夹一夹,将胫骨又夹出,……乃又敲五十二敲,又夹一夹棍……乃打四十棍,重刑具送监”[9]70。可以说,谏阻马市所遭肉刑是杨氏生平所受最轻的一次刑罚,以至于只用了10 个字一笔带过:“拶一拶,敲一百敲,夹一夹。”再者,贬官命下之后,杨氏在短短一个月时间内在京借贷和回乡卖地以筹措路费,四月中旬前后即乘马车前往临洮赴任①据《自书年谱》,杨继盛于嘉靖三十年(1551)六月十八日由容城老家抵达临洮府狄道县,又于次年五月十一日至七月十二日由狄道抵达山东诸城。狄道至容城和至诸城的路程相近,故推测其由容城至狄道用时两个月左右。,可见此前受刑伤势并不严重。就杨氏的个性而言,因感慨王遴不惧严嵩威势而照拂自己,杨继盛称“予之豪杰意气不见对手,乃于继津见之”[9]70,可见杨氏在“威武不能屈”方面颇为自许并傲视群伦,所以他能在劾严首打之后还以“椒山自有胆”和“岂有怕打杨椒山者”的豪杰心态拒服蚺蛇胆,并未把即将到来的一百大棍重刑放在眼里。因此,谏阻马市所受的皮肉之伤不至于被他夸大到如有神助而庆幸“更生”。但是,弹劾严嵩后的第二次用刑几乎真的令他丧命,甚至养伤四个月后(当年有闰三月)才能起身行走,才算是从刑罚的死亡阴影里获得重生——《自书年谱》记曰:“四月二十二日,方起床,拄杖行。盖自被杖至起行,四个月日也。”[9]71

通过上述比较,可见《自书年谱》对两次上疏被责的记载前略后详,谏阻马市被打后伤情不重,后虽有长途跋涉赴谪所,但不能与狱中“日夜笼柙”“死尸在侧”的恶劣相比,因此“老天留我报君身”和“自幸更生似有神”两句应是对因弹劾严嵩受重刑而不死经历的回顾,该诗应作于嘉靖三十三年(1554)或三十四年(1555)元旦,而不可能作于临洮。由此出发,《元旦有感》这幅墨迹的书写人低估了杨继盛强大的精神力量和鲜明的个性气质,高估了谏阻马市受责带给他的伤害程度,从而错误地将杨氏的《元旦》诗增加了题款,将书写地点设定为谪所,留下了题款与诗句内容不相契合的矛盾,暴露出作伪的破绽。

2.《谪所苦阴雨》中的情感、经历与时空背景辨析

《谪所苦阴雨》录文如下:

云黯黯兮郁愁结,雷隐隐兮哀怨绝。雨潸潸兮血泪下,水泠泠兮悲声咽。鸟乱啼兮怜人苦,花零落兮谁是主!欲深入兮无永穴,欲高飞兮无翰羽。扪胸问心心转迷,仰面呼天天不语。混宇宙兮不分,蔼烟雾兮氤氲。西风起兮天霁,挂远树兮夕曛。聚还散兮暮云平,晦复明兮日初晴。何时回怒兮,天王圣明!

谪所苦阴雨述怀,寄呈继津兄削正。继盛。

诗作前十二句渲染阴雨的潮湿压抑和心情的惶恐无依,第十三至十六句勾勒雨过天晴的明丽,最后两句借景抒怀,由天气的转晴而期盼“天王”(皇帝)能收回雷霆之怒,重开霁颜。所以,最后两句乃全诗的写作目的所在,而“怒”字也反映出他所感受到的皇帝对自己的态度。在《杨忠愍公集》中,此诗题为《苦阴雨》[11]卷三18b,并无“谪所”字样。如果《自书稿》为真,则“谪所”二字决定这首诗也应作于临洮为官期间。但验诸《自书年谱》,诗句“何时回怒兮,天王圣明”昭示了该诗作于北京刑部大牢之中,而非贬谪临洮期间。因为杨继盛引发皇帝怒火的进谏之举是弹劾严嵩而不是谏阻马市,所以期盼“回怒”的心态也应出现于嘉靖三十二年(1553)之后。

首先,多方材料表明《请诛贼臣疏》引发了嘉靖帝的怒火。

嘉靖三十二年正月,杨继盛上疏弹劾严嵩,指斥其欺君罔上、结党专权等“十大罪五奸”。谏疏之始,杨氏运用传统的天人感应思维,将当时出现的灾异现象与严嵩联系起来[11]卷一12b—13a,意在揭发严嵩的罪行,然而这些话同时是在直言皇帝的昏庸不明,对日侍身侧之人失察不觉。尽管他也有竭力回护皇帝的语句,如“嵩有十大罪,昭人耳目,以皇上之聪明,固若不知者何哉?盖因皇上待臣下之心出于至诚,贼嵩事皇上之奸入于至神,以至神之奸而欺至诚之心,无怪其堕于术中而不觉也”[11]卷一22a—b,但疏中的“甘受嵩欺”“堕于术中”句令所谓的“至诚”也无法逃脱昏庸之嫌,回护话语也更像是对“皇上之聪明”的反讽。

据《明史》,嘉靖帝为人“英察自信,果刑戮,颇护己短”[12],对进谏之人投狱问罪乃至直接打杀,“及帝中年,益恶言者,中外相戒无敢触忌讳”[13]5526。《明史》卷209 中杨最、高金、冯恩、杨爵、浦鋐、周天佐、周怡、刘魁、沈束、沈炼、杨继盛、杨允绳和马从谦诸人的传记中都有进言后嘉靖帝“怒”“益怒”“大怒”或“震怒”的记载[13]5515—5546,卷末赞语也总结指出这些忠直之臣“重者显戮,次乃长系,最幸者得贬斥”[13]5545。杨继盛就属于“重者”。他弹劾严嵩的第六大罪乃“引背逆之奸臣”仇鸾——“是勾虏背逆者,鸾也;而受贿引用鸾者,则嵩与(严)世蕃也。使非嵩与世蕃,则鸾安得起用?”[11]卷一19a但仇鸾的得宠乃嘉靖识人不明的污点之一,仇的背叛也是其恼恨至极的事——嘉靖三十一年(1552)八月得知仇鸾有通敌行径后,嘉靖“大怒”,下旨将已死的仇鸾“剖棺斩首,枭示九边”,并将其父母妻儿“皆斩”[14]6827—6828。杨氏指责严嵩引用仇鸾的罪责,则不可避免地涉及皇帝的失察,触犯皇帝的忌讳。故该疏奏上后,嘉靖批复道:“这厮因谪官怀怨,摭拾浮言,恣肆渎奏。本内引二王为词,是何主意?着锦衣卫拿送镇抚司,好生打着,究问明白来说。”[11]卷一28a一国之君直接用“这厮”骂詈臣下,已是失态;将杨弹劾严嵩之举视为因谏阻仇鸾所倡马市政策失败被贬后产生的怨怼之言,说明嘉靖帝已不在意杨的指控是否属实,而是觉得这是对方在借自己的失察来冒犯自己的权威,因此批复呈现的是情绪的打压和宣泄。明代厂卫办案本就不受法司的制衡,法外施刑为祸尤烈,“好生打着”实为授权锦衣卫使出手段全力用刑,不乏借此解气之意。

杨继盛本人对上疏后皇帝的情绪反应未有记载,其友人王世贞作于隆庆二年(1568)冬的《杨忠愍公行状》则记曰:“疏入,上恚公戆。而相嵩方以他事得上意构公,复下锦衣狱,诘公何自引二王。”[11]附录19b王在杨继盛坐牢期间多次探监照拂,皇帝的反应当得自杨的告知。万历五年(1577)修成的《明世宗实录》有相近的记载:“疏入,上怒,谓其因谪官怀怨,摭拾浮言,恣肆渎奏,且本内引二王为词,意果何谓?令锦衣卫执送镇抚司拷讯。”[14]6912两份材料中的一“恚”一“怒”,从私人叙事到官方记录,都反映出杨的劾严疏引发了皇帝的怒火。《明史》则对嘉靖的愤怒有更详细的记载:“疏入,帝已怒。嵩见召问二王语,喜谓可指此为罪,密构于帝。帝益大怒,下继盛诏狱,诘何故引二王。”[1]5541所谓“召问二王语”,指杨氏《请诛贼臣疏》中有“皇上或问二王,令其面陈嵩恶”的语句[11]卷一26b—27a。“二王”指皇三子裕王载垕与皇四子景王载圳,因长子、次子先后立为太子而夭折不寿,嘉靖帝惑于道士陶仲文的“二龙不相见”之说,长期不立太子、不见二王。大臣交结皇子以谋从龙之利,乃历代帝王忌讳之事,严嵩正是利用备帝顾问的阁臣身份之便,抓住这一点进行构陷,刺激得“已怒”的嘉靖帝“益大怒”。

按,上述为嘉靖帝的初步反应,而从杨氏的被审问答和后续发展可判断出皇帝的怒火更旺。审讯“词涉二王”时,杨氏的回答是:“奸臣之误国,虽能欺皇上,必不能欺二王。盖二王年幼,且未册封,奸贼必不提防避忌……皇上常不与二王相见,此奸贼所以敢放肆无忌,然止能瞒皇上一人,二王固知之真矣。至亲莫若父子,皇上若问二王,必肯言彼之过也。”[9]70杨继盛本意是希望君王听取其至亲的意见,但他的理由竟然是严氏“虽能欺皇上,必不能欺二王”,不啻是在强调嘉靖帝连年幼的二王都不如,这无疑是对皇帝“聪明”的彻底否定,以至于问官都表示此类言辞“岂敢”回奏[9]70。这次审讯结果上奏后,杨氏的赤忱换来的是“旨下,锦衣卫打一百棍,四棍一换”。常规下明代杖刑为五棍一换①如景泰六年(1455)有旨杖章纶、钟同两人一百于锦衣卫狱,其过程即“每五杖易手”,杖至三十而钟卒。详见明王朝佐著、周干校注《东嘉先哲录》,上海社会科学院出版社,2005年,第157页。,嘉靖帝在位期间“杖杀朝士,倍蓰前代”[15],则明知五棍一换即足以致人于死,却指定要“四棍一换”,以免同一行刑人的第五棍击打无力,这应是他看了审讯答问后更加生气,所以要严加惩罚。虽然此后杨氏犹如神佑般从酷刑和伤病中顽强地幸存下来,但还是以“诈传亲王令旨”为名定罪论死——尽管杨反驳道:“我乃兵部官,不是王府官,何为诈传亲王令旨,本内并无指有二王一句言语在上,况我奏本自下而上,非自上而下,何谓之传?”[9]72总之,杨继盛的死不是因为触犯了律法,而是因为直言惹怒了嘉靖,且一直未能盼来皇帝的“回怒”。

其次,杨继盛自己的记载表明谏阻马市并未惹怒皇帝,其他材料也可印证。

嘉靖二十九年(1550)秋,蒙古俺答汗率兵绕过大同,经古北口杀至北京城下,大肆劫掠数日而去(史称“庚戌之变”)。大同总兵仇鸾因率先勤王获得宠用,嘉靖帝拜鸾“为平虏大将军,节制诸路军马”,此后又“罢(京师)团营,复三大营旧制,设戎政府,以仇鸾总督之”[16]。次年三月,俺答请求通贡开市,掌握军政大权的仇鸾对此积极推动。明廷于是决定于大同、宣府开设马市,随即发生了杨继盛上疏被贬事件。不过,在杨的感受里,此次谏阻虽然失败,但嘉靖帝并未对其动怒,《自书年谱》中载曰:“予遂上《阻马市之疏》,皇上连三阅,乃曰:‘继盛之言是也。’乃下阁臣票。阁臣闻上意,旨票语甚温。”[9]68

该疏得到认可的原因,应该在于论述较有说服力(后来也在马市政策的失败中得到了验证),用“十不可”之说分析开市的不利影响和难以实现目的,用“五谬”之说揭批倡议者的妥协畏敌用意,尤其是疏中指出皇帝重用仇鸾的目的在于“盖欲其主张国是、征讨逆贼者也,岂徒欲开马市而已”[11]卷一9a,应该说这个判断契合了嘉靖帝庚戌之变后选将练兵的动机,所以称“继盛之言是也”。由此可见,褚平世称杨氏进谏后“天颜不悦要人谋”的说法并不符合杨继盛本人的感受。而且,尽管此后仇鸾上揭帖而致皇帝的态度发生了动摇和变化,但仍然没有发怒的记载。《自书年谱》承接上引文字后记曰:“而咸宁侯仇鸾有揭帖进,皇上乃下八臣会议。八臣者:大学士……并仇鸾也。此时鸾之宠势甚盛,而诸老亦无有实心干天下之事者,皆欲苟安目前,共以为马市必可开。”[9]68可以看出,杨继盛认为皇帝只是在仇鸾的蛊惑和众臣的苟安下做出了错误的决定,而处罚则比劾严首打轻微得多。《请罢马市疏》在编入杨氏别集时附录了嘉靖帝对该疏的批谕:“这事边臣奏来已久,又会官集议,杨继盛既有所见,何不早言?今差官已行,却乃肆意渎奏,好生阻挠边机,揺惑人心。又,本内脱一字。着锦衣卫拿送镇抚司打着,问了来说。”[11]卷一10b这是在责备杨继盛谏议不及时、行文不规范,所以要惩罚追责。不过,和前引《请诛贼臣疏》的批复相比,并无皇帝的破口大骂,“打着”的指令对残忍好杀的嘉靖而言也无加重惩罚之心,——两年后的“好生打着”之语的阴阳怪气才令人不寒而栗。总之,这份批复并无发怒失态之处,和弹劾严嵩疏后的批复不可同日而语。

作为杨继盛的朋友,王世贞对谏阻马市记曰:“疏奏,上壮之,下相嵩等八臣议。咸唯唯,侯鸾恌愤曰:‘竖子目不知敌,宜其易之!’乃密疏云云。上意遂中变,下公锦衣狱就置讯。公持论侃侃不屈。狱具,贬狄道县典史。”[11]附录7a“壮”者,赞赏意;中变之时也无“怒”的记叙。《明世宗实录》载曰:“疏入,上谓此事边臣奏已久矣,又集廷臣议,继盛胡不蚤言?及遣使已行,乃肆渎奏,阻挠边机,摇惑人心。令锦衣卫执赴镇抚司,杖而讯之乃已,黜为陕西狄道县典史。”[14]6633《明史·杨继盛传》的记载是:“疏入,帝颇心动,下鸾及成国公朱希忠……议。鸾攘臂詈曰:‘竖子目不睹寇,宜其易之。’诸大臣遂言遣官已行,势难中止。帝尚犹豫,鸾复进密疏。乃下继盛诏狱,贬狄道典史。”[1]5537这些材料都表明嘉靖帝的第一反应是赞赏认同,之后虽改变看法,但并无对杨氏的发怒言行,对比之下仇鸾的“恌愤”和骂詈语则有明载。既然杨继盛自觉谏阻马市并未引发皇帝的怒火,那么谪所为官时自然也不需要期盼天王“回怒”了。

最后,《苦阴雨》的用语与情境还出现在杨继盛反映狱中生活的另一诗作《狱中红苔》中。

该诗云:“寒柝凄凄哀怨绝,阴云黯黯郁愁结。西风满地苔痕红,尽是渭囚冤泪血。”[11]卷三7b所谓“渭囚”,乃典故“渭水囚”缩写,指死囚,典出刘向批评商鞅严苛不仁,“一日临渭论囚七百余人,渭水尽赤”[17]。纵览杨氏一生,他并未实任司法官员,在临洮时也未管理牢狱,而嘉靖三十二年(1553)后他处于无罪系狱待死之境,又亲见商大节无辜受冤至死,故此诗是他感怀自己牢狱生涯之作,借红苔控诉王朝的刑法失当,抒发身陷死牢的怨愤情绪。伤春悲秋本就是中国诗歌的传统主题,杨继盛虽以气节自许,但身陷囹圄、壮志难酬之时,天气的变化、节令的交替也会引发其感伤情绪,形成系列作品,前论《元旦》即是其中之一,《狱中红苔》亦是如此。

对比《苦阴雨》和《狱中红苔》,前者首句“云黯黯兮郁愁结”与后者“阴云”句所用意象、所述情绪完全一致,不过是分别采用了楚辞句式和七绝句式,两诗又有相同的用语“哀怨绝”“西风”和为适应韵律而使用的同素异序词“血泪”“泪血”,可知两诗实为同一情感在不同文体中的相近表达。换句话说,两诗应是同一时期同一身份下的作品,而不可能创作时一为地方官员、一为系狱囚徒。因此,《苦阴雨》也应作于北京狱中,由“晦复明兮日初晴”的天气变化,引出对皇帝“回怒”的期盼,期待自己的政治处境也能拨云见日。将该诗书写后添加“谪所”题款,实为不了解杨继盛身份的起落和心境的变化,这也意味着该藏品的书写者非杨氏本人,题款和署名属于作伪。

结 语

由于杨继盛人格力量的影响,署其名号的书法文物作假者多,故需要慎重对待。就《自书稿》墨迹卷来说,自1748 年进入收藏界的视野后,一直被信以为真。但实则首任收藏者褚世平的题跋中递藏信息缺失、时间判断有误,其文字不能作为判断真伪的起步与凭据。因该藏品的第二、四幅在题款出现了书写地点“谪所”,这就从逻辑上限定了诗句所写需要符合杨氏临洮阶段的经历与情感。通过关联杨的自传性著作《自书年谱》和其他诗文作品,再结合相关史料,以及对文学作品的系年研究,可判断这两幅都为伪作。《元旦有感》中的“自幸更生似有神”和“老天留我”之感实则都源于嘉靖三十二年(1553)弹劾严嵩后几乎死于酷刑的经历,《苦阴雨》期盼帝王“回怒”是因为他弹劾严嵩时触怒了皇帝。与此相反,嘉靖三十年(1551)谏阻马市后嘉靖帝虽然在仇鸾的蛊惑下改变了立场,由赞赏转为不悦,但并无发怒的记录,所下责罚的伤害程度甚至还不如劾严首打,因此不至于让拥有“不怕打”精神和自居豪杰的杨继盛庆幸死里逃生,题款中的“谪所”字样是不了解杨氏经历和个性的产物。

在两幅可指认伪作的情况下,整件藏品的真实性都值得怀疑。《自书稿》中各幅作品的文本较别集中的对应作品都有新增文字,由其增字也可推测书写者营造“真迹”的思路。《记开煤山稿》在题目上多了一“稿”字,暗示本幅作品就是写于临洮的底稿;《哀商中丞》卷末标注“存稿”二字(见图一),也是暗示其为手稿,必属真迹;由临洮这一贬谪地点生发,书写《元旦》和《苦阴雨》后分别在题款中增加“谪所”二字,又增列杨氏友人王世贞、王遴作为受书人,既让书写的细节更为具体从而增加可信性,又可借王遴的名义和《与王继津书》互相佐证真实性。这些用心应该说取得了实际效果,褚平世就受其蒙蔽,认为该诗文卷都作于临洮谪所,此后翁方纲、阮元等知名学者也都深信不疑。然而,当我们解析该诗文卷的文本内容时,可发现诗句本身指向杨继盛的另一段人生经历,并不契合题款中“谪所”二字所限定的时空背景与此前经历,因此《自书稿》的署名并不可信,并非杨继盛的真迹,不能据此研究杨的人物交游、生平经历乃至书法艺术等。这也提醒我们,在书法文物的鉴定中,不能迷信古人,而是要综合运用文学的、历史的多种研究维度,准确把握作品内容,以期更准确地去伪存真,以免鱼目混珠。