锆基催化剂中碱性位点对合成气制低碳醇性能的影响

张 鸽,李林姝,黄 伟

(太原理工大学 省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室,太原 030024)

中国向世界承诺,力争在2030年前实现碳达峰、2060年实现碳中和,这一承诺对能源结构以化石燃料为主的中国来说,是个艰巨的挑战。为减轻对化石能源的依赖,满足绿色低碳环保需求,清洁液体燃料和化学品的生产受到了工业界和学术界的广泛关注。低碳醇是一种高质量的动力燃料,虽然热值低于汽油和柴油,但结构中的氧原子使其比汽油和柴油燃烧得更完全,燃烧时释放的有害物质少,是一种环保燃料。此外,低碳醇还具有较高的辛烷值,防爆和抗冲击性能更好,可替代致癌的甲基叔丁基醚作为汽油添加剂[1]。在化学和聚合物工业中,低碳醇被广泛地用作原料和中间体,在制药和能源领域具有重要的作用[2]。目前,低碳醇主要通过糖发酵[3]或石油衍生的烯烃(重醇)水合方式生产,成本高和收率低限制了其更大规模和更广泛的利用。在这种情况下,更环保、更经济、更通用的由天然气、煤或生物质制得的合成气(CO+H2)催化转化成低碳醇就成为了有前景的替代方法。

研究表明[4],合成气制低碳醇反应中,催化剂表面较多的碱性位点有利于抑制烃类化合物的生成;CO与催化剂表面羟基反应,导致表面羟基移出后生成氧空位,氧空位与醇的生成密切相关。ZrO2是唯一同时拥有酸性、碱性、氧化性和还原性的金属氧化物,它还是p-型半导体,易于产生氧空穴[5],近年来它作为催化剂载体或活性中心被广泛应用于CO/CO2加氢制醇[6-8]、水煤气反应[9-10]、异构合成[11]、甲烷化反应[12]、N2O催化分解[13]、乙醇转化[14]等研究。GAO et al[15]认为,催化剂表面碱性位点的分布与甲醇的产率有关,中强碱和强碱位点更有利于甲醇生成。ISHIDA et al[16]探究了碱金属对钴基催化剂催化合成气制低碳醇性能的影响,结果表明,碱金属增加了催化剂表面碱性位点,可以促进醇类及其它含氧化合物的生成。

ZrO2有三种晶相,分别是单斜晶相(m-ZrO2)、四方晶相(t-ZrO2)和立方晶相(c-ZrO2),其中,c-ZrO2在常温下稳定性较差,很少应用在催化方面。不同晶相的ZrO2在反应中表现出不同的性能。POKROVSKI et al[17]认为,与t-ZrO2相比,m-ZrO2有更高浓度的表面羟基和碱度,对CO和CO2的吸附能力更强。WITOON et al[18]的研究结果表明,Cu/m-ZrO2表面总的碱性位点数量大于Cu/t-ZrO2,且强碱位点对催化剂活性影响更大。而HUANG et al[4]研究表明,与CuCoAl|m-ZrO2相比,CuCoAl|t-ZrO2表面有更多的碱性位点和更强的碱度,从而在催化合成气制低碳醇反应中获得了更高的总醇选择性。

上述研究表明,碱性位点是影响合成气制低碳醇的重要因素,不同学者的研究结果还存在一定差异,不同金属与不同晶相ZrO2的作用也导致表面碱性位数量和强度的变化,这些表象背后的本质原因仍需要进一步探索。为此,本文考察了m-ZrO2和t-ZrO2直接作为催化剂,以及在其上负载铜后的Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2催化合成气制低碳醇的性能,重点探论了表面碱性与催化效果间的关系。

1 实验部分

1.1 原料和试剂

硝酸氧锆(99.5%),上海市阿拉丁生化科技股份有限公司;尿素,天津市科密欧化学试剂有限公司;氢氧化钠,天津市科密欧化学试剂有限公司;硝酸铜(分析纯),天津市科密欧化学试剂有限公司。

1.2 催化剂制备

m-ZrO2采用水热法制备:将尿素和硝酸氧锆(保持脲/锆摩尔比为10)溶于水中,配制成Zr4+浓度为0.4 mol/L的溶液,放入水热釜中,在140 ℃下保持14 h,取出后自然降温,倒掉上层清液,去离子水离心洗涤下层白色沉淀至中性,在80 ℃烘箱中干燥12 h,再在400 ℃焙烧4 h,即得到m-ZrO2.

t-ZrO2采用沉淀法制备:将4 mol/L的NaOH溶液逐渐滴加到盛有一定量的ZrO(NO3)2·2H2O(0.4 mol/L)中,边滴加边搅拌至浆液的pH=13,在25 ℃下静置老化24 h,用去离子水离心洗涤至中性,80 ℃干燥12 h,700 ℃焙烧3 h,得到t-ZrO2.

Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2的制备均采用等体积浸渍法,溶液的体积由载体的饱和吸水量确定,Cu和Zr的物质的量之比为1∶4,常温下搅拌浸渍6 h,80 ℃烘干,400 ℃焙烧4 h,得到Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2.

1.3 催化剂表征

XRD表征在RigakuD/MAX-2500型(日本理学公司)X射线衍射仪上进行。Cu靶Kα为辐射源,靶电压电流为40 kV和100 mA,Ni为滤片,以8 (°)/min的速度在5°~85°的范围内连续扫描样品。

H2-TPR表征在TP-5000型吸附仪 (天津先权仪器有限公司)上进行。将50 mg的催化剂装填于反应管中,在He气氛下,加热至150 ℃吹扫30 min,后降温至50 ℃, 切换气氛为5%H2/95%N2的混合气作为还原气,以10 ℃/min升温至510 ℃,热导检测得到TPR曲线。

N2物理吸附在QDS-30吸附仪(美国康塔公司)上进行。先将150 mg的催化剂在200 ℃下真空脱气4 h,然后在-196 ℃下进行N2吸/脱附实验,利用BET公式计算比表面积,用BJH方法计算平均孔径和孔容。

FT-IR表征在Bruker Invenio s红外光谱仪上进行。将样品与KBr混合,研磨后压片测试。扫描范围为500~4 000 cm-1,分辨率为4 cm-1.

CO2-TPD-MS表征在TP-5080型吸附仪(天津先权仪器有限公司)上进行。将100 mg样品置于反应管中,在He气氛下升温至320 ℃,切换5%H2/95%N2混合气还原,然后通He气降温至50 ℃,吹扫30 min,切换CO2吸附至饱和,再用He气吹扫30 min以去除反应管内及样品表面物理吸附的CO2,最后以10 ℃/min的升温速率升至800 ℃脱附,使用QIC-20型质谱仪监测脱附出的CO2的含量变化。

1.4 催化剂的性能评价

催化剂的性能评价在四通道固定床反应器上进行。取1 mL(40-60目)催化剂置于内径为14 mm的不锈钢反应管内,在常压、320 ℃、H2和N2气氛(100 mL/min,V(H2)∶V(N2)=1∶4)下还原2 h,升温速率为0.5 ℃/min.降至室温后,切换合成气(100 mL/min、V(H2)∶V(CO)=2∶1)在4.0 MPa、300 ℃下进行反应。产物进入气液分离器,每隔24 h收集一次液相,气体流量通过湿式流量计计量。气、液产物均使用GC-9560气相色谱仪进行分析,FID检测器用于分析甲醇、二甲醚、C2+OH、烃等;TCD检测器用于分析H2、CO、CO2、CH4等,采用外标法定量,CO转化率及各产物选择性计算公式如下:

(1)

(2)

式中:XCO为CO的转化率;Si为组分i的选择性;i为气相和液相产物中除CO外的所有含C化合物;nCO,in为进口气体中CO的物质的量,mol;ni,g,exit是出口气体中i组分碳原子的物质的量,mol;ni,l是液相中i组分碳原子的物质的量,mol.

2 结果与讨论

2.1 催化剂性能

催化剂性能评价结果如表1所示。表1显示,单独的ZrO2无论是单斜还是四方晶相,均具有一定的催化剂活性,其中t-ZrO2的CO转化率要高于m-ZrO2,可达15.36%,总醇选择性略低,为10.08%,C2+醇占比(以C摩尔数计)可达63.15%.而含Cu样品Cu/m-ZrO2的CO转化率高于Cu/t-ZrO2,前者为39.73%,后者为20.34%,差距较大。相较于单纯的ZrO2,两种含Cu催化剂Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2的CO转化率均有明显的提高,表明Cu是催化CO加氢反应的活性组分,对该反应有明显的促进作用,这与传统认识一致。与单纯ZrO2相比,含Cu催化剂总醇选择性均有降低,但顺序一致。C2+醇占比也以Cu/t-ZrO2为高,这也与单纯ZrO2的顺序一致,且与对应的ZrO2的占比相差不是很大,这表明,醇产物分布主要由ZrO2的晶相决定,亦即可能与ZrO2的表面酸碱性有关。

仔细对比一下m-ZrO2、t-ZrO2和Cu/m-ZrO2、Cu/t-ZrO2的性能数据,可以发现,t-ZrO2和Cu/t-ZrO2各性能指标相差不大,而m-ZrO2和Cu/m-ZrO2则相差相对较大,表明Cu与m-ZrO2的作用更强一点,Cu的引入对m-ZrO2表面性质改变更多一些。两种晶相ZrO2浸渍铜后的共同特点是CO2选择性均有所增加,说明对两种晶相ZrO2来说,Cu引入有利于水煤气变换反应,这一结果与Cu是水煤气变换的活性组分是一致的。

表1 催化剂性能评价结果Table 1 The performance data of the catalysts

2.2 XRD表征

图1为四个催化剂样品的XRD谱图。图1(a)中在2θ值为24.2°、28.4°、31.4°、34.4°、50.7°处出现的衍射峰与标准卡(37-1484)的峰对应良好,归属为m-ZrO2的衍射峰,且该谱图中无其他杂峰出现,说明在本实验条件下制备出的m-ZrO2是晶相较为单纯的单斜相。浸渍Cu后的Cu/m-ZrO2样品,单斜相ZrO2的峰型完好,说明浸渍Cu后并没有影响到m-ZrO2的晶相结构,由Scherrer公式算得,Cu/m-ZrO2的CuO(111)晶粒尺寸为20.1 nm.

图1(b)为t-ZrO2和Cu/t-ZrO2的XRD谱图。在2θ值为30.2°、35.2°、50.3°、60.2°、62.9°、74.5°处的衍射峰归属于四方晶相ZrO2的衍射峰(50-1089);2θ值为28.4°、31.4°的衍射峰为单斜晶相ZrO2,根据晶相含量公式[19],所制的ZrO2为四方相(87.6%)和单斜相(12.4%)的混合晶相。在t-ZrO2上浸渍Cu后,四方相峰高明显降低但仍然完好,而单斜相峰高增加。由晶相公式得,四方晶相含量降为60.1%,说明在浸渍焙烧过程中部分四方相ZrO2向更稳定的单斜相转变,Cu/t-ZrO2的CuO(111)晶粒尺寸为17.6 nm。t-ZrO2和Cu/t-ZrO2各性能指标相差不大,可能是t-ZrO2浸Cu过程中,t-ZrO2部分转化为m-ZrO2,补平了本该有的性能的差异。

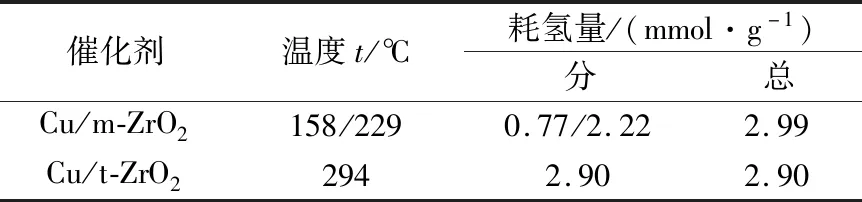

2.3 H2-TPR表征

图2为催化剂的H2-TPR谱图。图2显示,两种晶相ZrO2样品均没有观察到任何耗氢峰,因此,可以推断,Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2谱图中的耗氢峰均为Cu物种的还原峰。定量计算表明,Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2总耗氢量基本相当,几乎没有差异,但耗氢峰位却差距很大。Cu/m-ZrO2有两个耗氢峰,158 ℃的耗氢峰归属于弱相互作用小颗粒的CuO,229 ℃的还原峰归属为大颗粒CuO的还原[20-21]。Cu/t-ZrO2仅有一个耗氢峰,在294 ℃,显著高于Cu/m-ZrO2的两个峰。由前文XRD表征可知,Cu/t-ZrO2中CuO粒径为17.6 nm,Cu/m-ZrO2中CuO粒径为20.1 nm,前者小于后者,但后者却具有更高的CuO还原温度,表明CuO与t-ZrO2之间的相互作用要强于m-ZrO2[12],进一步推断,在t-ZrO2样品混晶(见前文XRD表征)中CuO更有可能只与四方相ZrO2结合,因而表现出单一的CuO耗氢峰。表2为催化剂耗氢量定量计算结果。

图2 催化剂的H2-TPR谱图Fig.2 H2-TPR profiles of catalysts

表2 催化剂耗氢量Table 2 Hydrogen consumption of catalysts

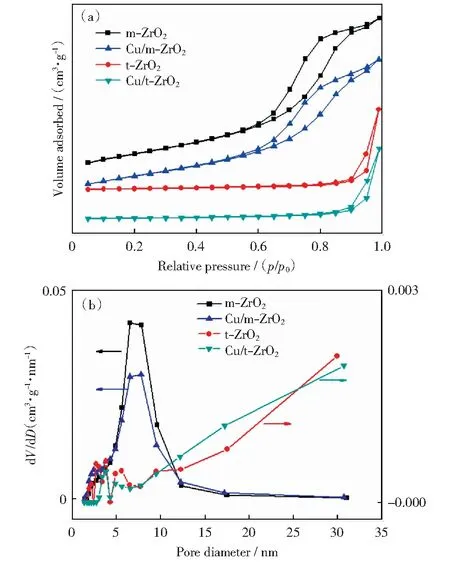

2.4 BET表征

图3为催化剂的N2吸脱附曲线及孔径分布图。单斜ZrO2为Ⅳ型等温线,H1型回滞环,说明其孔径分布范围较窄[12],孔类型为直筒孔;四方相ZrO2亦为Ⅳ型等温线,但为H3型回滞环,孔类型均为平板狭缝孔。Cu的浸渍对孔结构没有影响。两种晶相ZrO2负载Cu后比表面积均有所减小,但相差不大,在测量的误差范围内,认为没有发生。文献[22]认为是CuO颗粒堵塞孔道引起。一般地讲,催化剂比表面积大可以暴露更多的活性位点,从而使催化性能提高,结合性能评价结果看,Cu/m-ZrO2的CO转化率要高于Cu/t-ZrO2,这与其比表面积大小一致,但不存在等比关系,亦即催化剂性能更多地依赖活性物种的性质。显然,两种晶相ZrO2上的活性物种并不完全相同。表3为催化剂的织构参数。

图3 催化剂的N2吸脱附曲线(a)及孔径分布图(b)Fig.3 N2-adsorption-desorption isotherms (a) and pore size distribution curves (b) of catalysts

表3 催化剂的织构参数Table 3 Texture parameters of catalysts

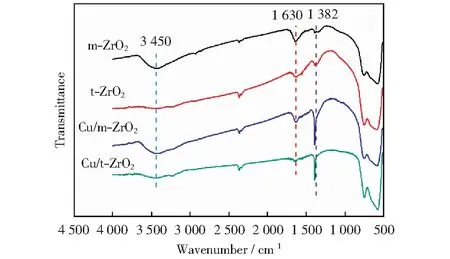

2.5 FT-IR

图4 催化剂的FT-IR谱图Fig.4 FT-IR spectra of catalysts

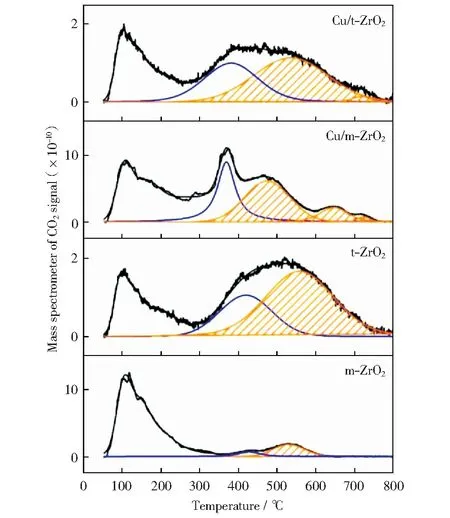

2.6 CO2-TPD-MS表征

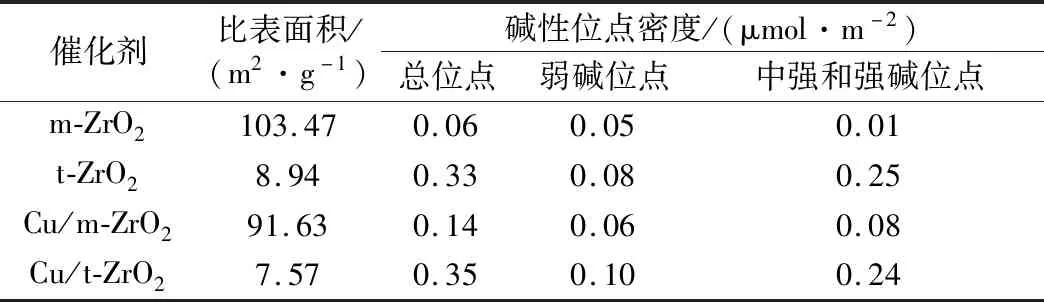

图5给出了催化剂的CO2-TPD-MS曲线。依据CO2的脱附温度可分为弱碱位点(<300 ℃)、中强碱位点(300~450 ℃)、强碱位点(>450 ℃).一般,小于300 ℃的峰是吸附于催化剂表面羟基上的CO2脱附[25],300~450 ℃的峰与Mn+-O2-酸碱对有关[25],大于450 ℃的与低配位的O2-有关[26]。从CO2-TPD-MS谱图和碱性位数量及占比表(表4)中可以看出,四个催化剂表面均有三种主要的碱性位点,其中,m-ZrO2表面主要是弱碱位点,占比为84.70%;t-ZrO2表面主要是强碱位点,占比为52.45%。浸Cu后,两种晶相催化剂中与Mn+-O2-酸碱对相关强碱位点占比明显提高,这显然是Cu引入的结果。两个系列催化剂比较而言,单斜晶相系列的催化剂总碱性量明显高于四方晶相,且Cu/m-ZrO2的碱性位点数量是其对应的载体m-ZrO2的2倍,这表明Cu的引入对Cu/m-ZrO2表面性质的改变较大,这与其性能指标变化较大是一致的。

图6给出了四个催化剂的中强和强碱位点数量与总醇的时空收率的依赖关系,它们被发现呈正线性相关性。m-ZrO2有最少的中强和强碱位数量(0.98 μmol·g-1),其总醇的时空收率最小,为9.65 mg·g-1·h-1.Cu/m-ZrO2的中强碱和强碱位点最多,为7.52 μmol·g-1,对应最高的时空收率48.64 mg·g-1·h-1.t-ZrO2和Cu/t-ZrO2表面强碱和中强碱位点的占比较高,为75%左右,但数量较低,这两个催化剂醇产物中乙醇占比高于甲醇,且C2+醇的占比可达65%左右。m-ZrO2添加Cu之后,强碱和中强碱位点的占比由15.30%增加至59.10%,醇产物中C2+醇的占比也得到提高,说明强碱和中强碱位点有利于C2+醇的生成。表5为催化剂碱性位点与比表面积的关系。图7为单位表面积中强和强碱量,亦即催化剂中强碱密度与乙醇占比间的对应关系。图7显示,催化剂中强和强碱密度与乙醇占比也呈线性正相关性,表明催化剂表面中强和强碱密度是乙醇生成的重要因素。

图5 催化剂CO2-TPD-MS谱图Fig.5 CO2-TPD-MS profiles of catalysts

表4 催化剂的碱性位点数量及占比Table 4 Number and proportion of basic sites of catalysts

图6 中强和强碱位点数量与总醇产率关系图Fig.6 Relationship between the number of medium and strong basic sites and total alcohol yield

表5 碱性位点和比表面积的关系Table 5 Relationship between the number of basic sites and specific surface area

图7 催化剂中强和强碱密度与乙醇占比关系图Fig.7 Relationship between the density of medium and strong basic sites and ethanol distribution

3 结论

本文通过水热法和浸渍法制备了具有不同碱量和碱性强度的单斜和四方晶相 ZrO2,并用浸渍法得到Cu/m-ZrO2和Cu/t-ZrO2,考察了它们催化合成气合成低碳醇的性能,重点研究了两种晶相ZrO2的表面羟基浓度、碱性位点数量与强度、碱性位点密度对催化性能的影响。

1) 单斜晶相ZrO2表面总碱性位点数量较多,弱碱位点占比高,与弱碱位点相关羟基浓度较高,醇产物中甲醇占比高,达64.60%.

2) 四方晶相ZrO2表面总碱性位点数量较少,中强和强碱位点数量占比高、密度大,醇产物中乙醇占比高于甲醇,可达40.72%,C2+醇占比达67.24%,表明催化剂中中强和强碱位点数量占比高、密度大,对乙醇和C2+醇生成有利。

3) 催化剂表面中强和强碱占比和密度与乙醇占比呈正相关,中强和强碱位点数量与总醇收率呈正线性相关。