民族旅游地区的多语景观实态研究

——以丽江为例

薛 芬,贺双燕

(1.长江师范学院,重庆涪陵408000;2.丽江文化旅游学院,云南丽江674100)

语言景观(linguistic landscape)研究是语言学、地理学、旅游学等学科的交叉研究领域。语言景观这一概念最初由Landry和Bourhis提出,认为“诸如广告牌、店铺招牌、地名、街道名称、路牌及公告牌等公共标识上的语言,构成了某一特定区域或城市的语言景观”〔1〕。作为语言在公共空间的重要呈现,语言景观具有静态性、稳定性和易追踪性,是多语社会中语言关系研究的重要突破口,是语言活力、族群认同和语言政策研究的绝佳窗口,已经成为近几年社会语言学和应用语言学的焦点话题之一〔2〕,引起诸多学者的关注。

国外的语言景观研究自21世纪以来已有20多年的历史。实证研究的地区包括东京市中心〔3〕这样的大都市和以色列巴以聚居区〔4〕这样的语言冲突地区等。整体来说,这些研究从社会语言学视角出发,特别关注多语地区,力图探讨其官方语言、次官方语言、外来语言、民族语言等背后所蕴含的冲突关系和身份认同等议题。

在我国,语言景观的研究还比较有限。针对大都市的语言景观研究〔5-7〕关注北京、上海、广州、澳门等大型都市的多语现象及其背后所折射的多语文化,尤其关注外来语言、全球化对本地语言及社会生活造成的影响〔5〕。针对民族地区的语言景观研究〔8〕则主要聚焦于少数民族语言和官方语言的博弈和平衡,探讨少数民族语言的活力,考察其语言政策的执行情况。总的来说,国内对语言景观这一新兴领域的探索正处在初期发展阶段,对更复杂的多语冲突地区的个案研究尤其缺乏。

本文的研究目标是以典型的多语冲突地区云南省丽江市为调研对象,通过语言景观的视角,考察该地区的官方语言汉语、少数民族语言东巴文、与其作为知名旅游城市相联系的国际通用语英语,共同建构了一个怎样的多语生态。

一、研究方法

(一)调研地点

本研究所选取的个案地区丽江市地处西南边陲云南省西北部,是多民族聚居地区,除白族、藏族等少数民族,纳西族是这里最主要的少数民族,其书面文字东巴文,是世界上现存唯一的象形文字,是纳西族的重要辨识符号、重要文化遗产。另外,本个案地区丽江市还是驰名中外的旅游目的地,集多种美誉于一身,如世界文化遗产、世界自然遗产,拥有多处国家5A级景区。该地区集旅游、民族等多种身份于一体,也集中地反映在其多语实践和多语冲突中,因此是语言景观研究的绝佳案例。在丽江市,大研古城的标牌具有规定性的高度一致,而束河古镇的标牌呈现出丰富多样的趋势,能够较为真实地反映当地语言生活状况,因此本研究将束河古镇作为调研地点。

(二)语料收集

调研采用的方法主要有影像记录和结构性访谈。历时4天,两位研究人员对调研区域束河古镇可视范围内的所有语言标牌进行了拍照,包括公共路牌、景区指示牌、警示牌、商铺店牌等,共收集到有效标牌照片421张。

随后用时3天,研究人员进行了针对性的结构性访谈。访谈对象包括代表公共标牌管理部门的政府工作人员(2名)、商铺店主(8名)、游客(7名)、居民(5名)。访谈问题包括:①本市对标牌制作的法规有无规定?是如何规定的?适用于哪些领域?近年来有无变化?法规的执行和落实情况如何?(针对政府工作人员)②标牌为什么采用单语/双语/多语?基于哪些因素的考虑这样设计,如不同语言字体大小、上下关系?能解释标牌中各种语言的含义吗?(针对商铺店主)③你是否注意到了标牌/商铺店牌上的语言组成与排列?你是否理解商铺标牌上的每种语言?商铺标牌语言是否影响你的进店意愿和购物选择?(针对游客)④你是否能使用东巴文?对各类标牌的多种语言使用有什么感受和看法?(针对居民)在经访谈者许可的基础上,所有访谈进行了录音,随后对录音进行了文本转写、关键词信息提取和归类。

影像记录的资料经整理和统计处理后,将从量的角度反映调研区域语言景观的客观特征;而访谈资料经处理后,将从质的角度反映语言主体对语言景观的主观感知、认同和态度。

二、研究结果与分析

(一)语言景观的客观特征

1.语言景观的语码组合类型

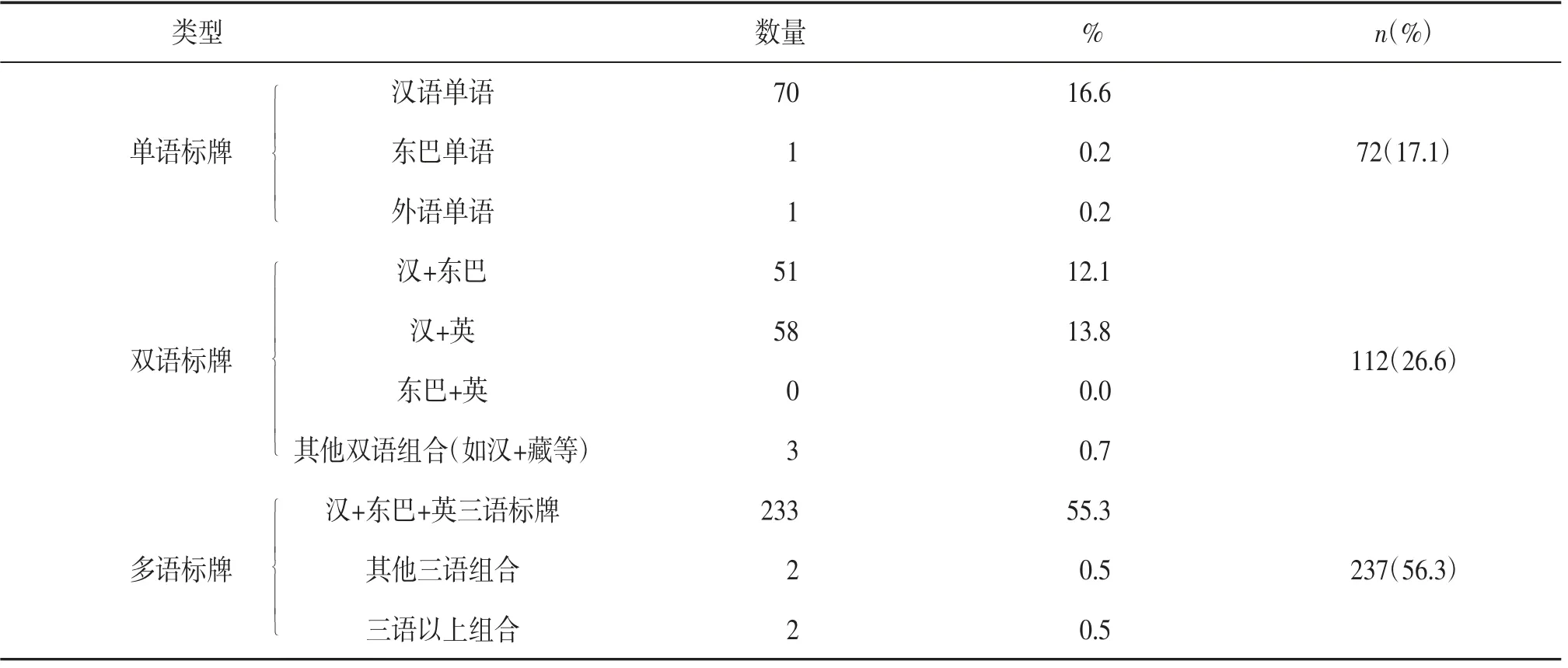

首先按照语种数量进行统计,把所有标牌分为单语、双语、多语标牌三类。统计数据见表1。

表1 束河语言景观的语码组合类型及数量

根据表1统计,从语种数量上来看,单语标牌的数量约占总数的17.1%,使用最少;双语标牌为26.6%;多语标牌占比最高,为56.3%。双语和多语标牌共有349块,在总量中占82.9%,远多于单语标牌,可见束河语言景观整体呈现出多语性质。

具体来看,单语标牌几乎全是汉语单语标牌,东巴单语和外语单语标牌几乎没有,数量上分别有1块。双语标牌方面,汉+英的组合形式最多,有58块,占比13.8%,其次是汉+东巴的组合形式,有51块,占比12.1%,其他双语类型如汉+藏有3块,占比0.7%,而东巴+英的双语组合形式则没有。多语标牌方面,汉+东巴+英三语标牌几乎是多语标牌的主要形式,有233块,占比55.3%,在所有标牌类型中也是占比最高的。所有标牌中所涉及到的语码类型共有8种,语码组合方式有11种之多,可见该区域在语言景观上属于多样性非常丰富的多语社区类型。

2.不同标牌设立者的语言选择差异

语言景观可分为官方标牌和私人标牌〔1〕。前者指政府或相关组织设置的官方标识,亦称自上而下的标识,包括政府部门门牌、公共路牌、街道指示牌等,传达的更多是国家语言政策;而后者的设立者则为企业或私人组织,亦称自下而上的标识,包括商铺店牌、海报、广告牌等,力图表达自身身份、吸引读者注意、迎合消费需求等。

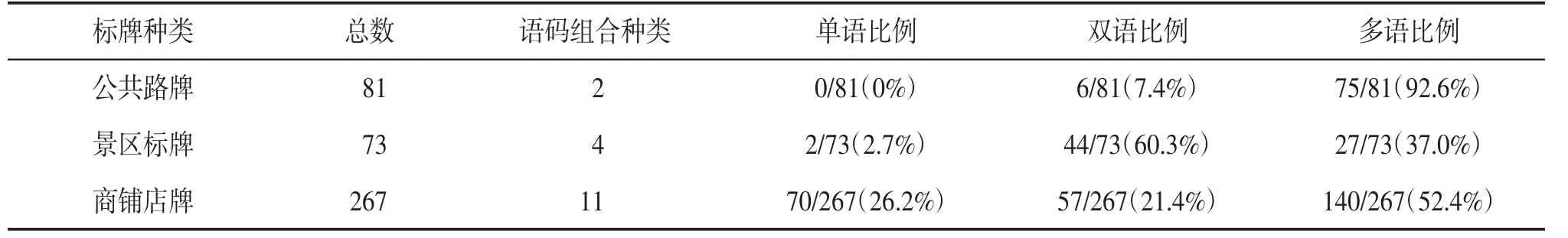

根据这样的分类原则,我们将所收集到的标牌分为三类:第一类是公共路牌,即标注街名的标牌和指示地名、交通的标牌;第二类为景区标牌,包括景区指示语、景区介绍语、景区安全警示等;第三类为私人商铺的店牌、广告牌等。如此分类的原因在于,第一类公共路牌由市政府管理部门制定,第三类店铺标牌由私人自行制定,第二类景区标牌则介于两者之间,由束河旅游景区制定(见表2)。

表2 不同标牌的语言选择及其比例

从表2统计数据可知,公共路牌的多语比例最高,占到92.6%。多语语码组合中,全部为汉+英+东巴的三语组合形式,且字号大小一致、排列顺序一致。地名标志为法定的国家标志物,因此,公共路牌上的语言选择、书写拼写、排列形式都由政府部门统一制定标准和制作,比如多语标牌颜色均使用蓝底白字,形状一致、尺寸相同,从上至下,东巴文为第一顺序语码,字号较小;汉语为第二顺序语码,字号最大;英语为第三顺序语码,字号较小。

景区标牌的双语比例最高(60.3%),多语比例次之(37.0%),单语标识最少(2.7%)。景区标牌是传达景点信息与文化、与游客进行交流对话的主要方式,面对潜在的多样化的受众群体,双语、多语势必成为主要途径。值得一提的是,景区指示语以汉+英+东巴的三语组合形式居多,景区介绍语则以汉+英的组合方式居多,而景区安全警示则出现四语提示,如汉+英+日+韩,可能是因为安全警示事关人身安全,用多语沟通更能关照到潜在的游客群体,如图1。

图1 景区安全警示四语标牌:汉+英+日+韩语组合

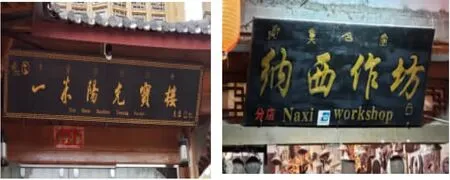

商铺店牌的多语比例>单语比例>双语比例,分别占商铺店牌总量的52.4%,26.2%,21.4%。多语比例仍居多,但双语比例和单语比例相差不大。多语店牌几乎全部为汉+东巴+英的三语组合方式,从上下次序上来看,东巴文居上,汉语居中,英语居下。其中,汉语提供完整信息,东巴文和英语均为汉语信息的重叠式翻译,几种语言只提供对等信息,没有提供新信息的互补性翻译。双语店牌里汉+英的组合形式多于汉+东巴的组合形式,在使用英语和东巴文的倾向上,不同的商铺有别。高端住宿和品牌连锁店,如潘祥记(食品品牌)、红谷(皮包品牌)、千里走单骑(酒吧品牌)、猫的天空城(书店品牌)等多采用英语;而小型商铺和特产商铺,如旅游纪念品店、银饰店、本地特色小吃店等多使用东巴文。这种差别化使用反映了英语常常和全球化、现代性、品质联系在一起,而民族语言东巴文则与民族特色、传统、地方等相联系,如图2至图5。

图2 商铺三语店牌:汉+东巴+英组合

图5 商铺店牌:汉语单语繁体字标牌

图3 商铺双语店牌:汉+东巴组合;汉+英组合

3.不同语言的能见性与突显性

图4 商铺单语店牌:汉语单语;法语单语

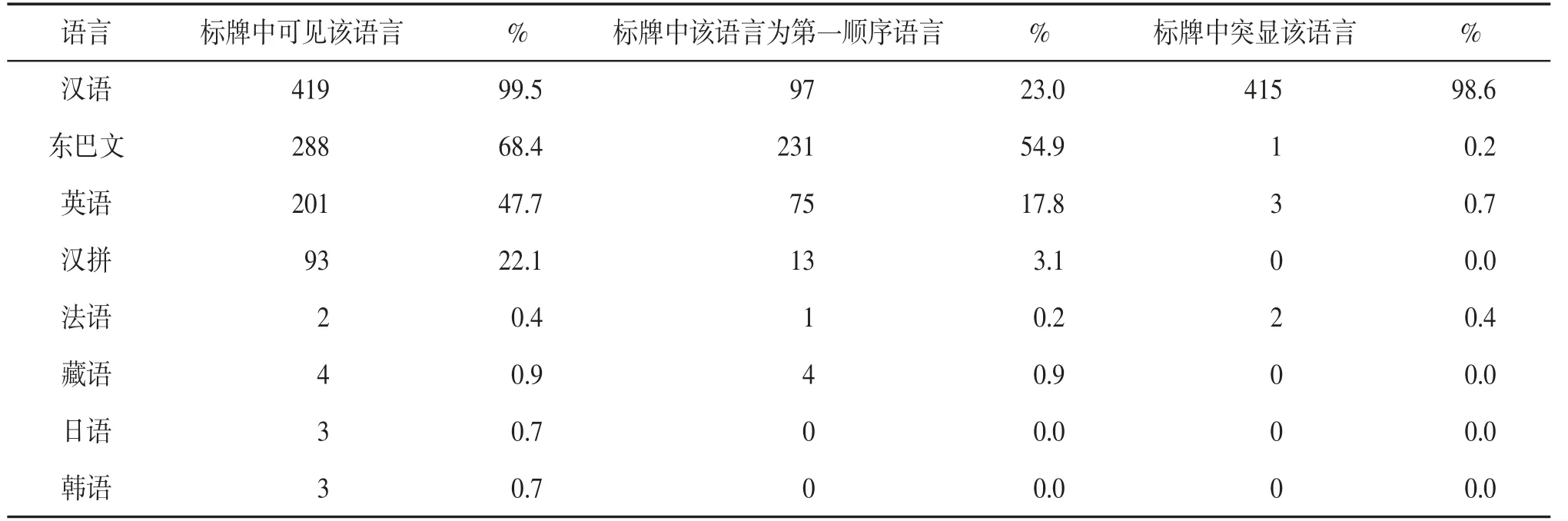

语言标牌上某种语言出现的多寡程度,双语或多语标牌上语言次序的孰先孰后、不同语言的孰轻孰重,能够层级性地映射各个种族及其语言的相对重要程度。族群语言呈现状况有两个值得关注的概念:能见性(visibility)和突显性(salience)〔9〕。前者指族群语言是否出现在语言景观中,是“有”“无”的问题,后者指的是族群语言在语言景观中是否居于显著的位置,是“主”“次”的问题。在所搜集的421块标牌中,我们统计出“标牌中可见该语言”“该语言为第一顺序语言”“该语言为突显语言”的数量和百分比。数据如表3所示。

表3 不同语言在语言景观上的能见度和突显度比例

表3显示,汉语在标牌中的能见度最高,占到了99.5%的比例,并且在出现汉语的所有标牌中,汉语几乎全部都是突显语言,说明汉语是毋庸置疑的主导语言。以汉语为优先语码取向,体现了汉语的官方语言地位和汉语在实际交流中所发挥的重要工具功能。东巴文在标牌中的能见度非常高,达到了68.4%。在出现东巴文的标牌中,54.9%的标牌使用东巴文作为第一顺序语言,然而把东巴文作为突显语言的仅有1例(此例为东巴单语标牌),占比0.2%,因此东巴文的高能见度和低突显度形成了强烈的对比。东巴文的高能见度和作为第一优先语言充分彰显了其在语言景观中的重要性。人们对其地位和价值感知颇高,但突显度极低,说明其并没有作为信息承载工具。英语在47.7%的标牌中可见,但极少作为第一顺序语言(17.8%),突显度更是极低,同样说明其重要度高,但信息度低。藏、法、日、韩等语言的能见度和突显度都非常低。

(二)语言主体的主观认知

1.制作者角度

相对而言,公共路牌上的语码组合类型最为统一,普遍为汉+东巴+英三语组合,一位政府工作人员在访谈中提及:“地名、路牌这些都是市交管局统一制作和管理的,标牌材质、颜色、字体、大小都是统一规定的,使用的语言都是交管局统一规划和翻译的。”值得注意的是,一些同时悬挂两种(或三种)路牌的地方,语言使用差异很大,如图6。谈及此,该工作人员指出:“红色汉英双语标牌是前些年制作的,由旅游局牵头做的,蓝色标牌是相关政策出来后,交管局负责制作的。”可见标牌设立常受到标牌设计单位和审批单位的影响,因而出现了路名“各自为政”的现象。

私人标识呈现出更多样化的语言组合。一位汉+东巴+英三语店牌的商铺店主在谈到标牌制作时说:“这样(三语标牌)制作一方面是听说有统一要求,就仿照别家的做了,省得以后检查有麻烦;另一方面,东巴文是本地的文化特色,标牌上使用可以增加游客对店铺的兴趣,使用英语可以方便外国游客嘛。”商铺店主普遍对使用多语店牌持积极态度,使用意愿强烈。然而在被问及是否认识和理解标牌上的东巴文字时,商铺店主均表示不知道怎么读、更不理解意思,是请广告公司制作的。可见标牌上东巴文的使用仅充当符号功能,用以满足旅游需求,带来经济效益,私人制作者对其认知和认同都非常缺乏。

2.阅读者角度

游客是调研区域语言景观的主要读者,被访谈的游客表示,了解信息主要依靠汉语标牌,对公共路牌、交通标识上的东巴文和英语几乎不关注。但是店铺标牌上的多语使用使人“更有新奇感和探索欲望”,虽然“文字看不懂、不理解”。游客尤其比较关注店铺墙壁上的东巴符号和旅游商品中的东巴装饰,常常进行留影或购买作为纪念品。他们并不在意是否能理解这些符号、也不在意东巴文使用是否真实,只是以获得异域体验而感到满足。因此东巴文字对旅游者来说并不具备信息功能,只是作为审美象征和纪念符号。

在当地纳西族居民中调查得知,居民普遍认为东巴文和英语的使用都是“好事儿”,“对自己的民族特色东巴文化感到很自豪”,值得大力提倡,“也会对发展旅游有益”。一位职业为教师的居民认为大范围使用东巴文语言景观将会有助于向下一代“传承民族语言文字和文化”。对于当地纳西族居民而言,东巴语言景观带来的民族自豪感、认同感要比现实生活中的使用更加重要。

三、综合讨论

(一)语言政策与具体落实:一致与偏离

语言景观作为公共空间的话语呈现,表面上纷乱无章,实则蕴含着一定的创设机制和思想意识〔5〕。一个区域的语言景观同时也集中地反映着政府部门的语言法规和不同群体间的语言互动。

《国家通用语言文字法》是我国最重要的语言法规,从法律角度对通用语言文字、少数民族语言文字及外国语言文字的使用做了明确的法律规定。根据该法规,国家通用语言文字是普通话和规范汉字,国家推广普通话,推行规范汉字。基于此法规和本市市情,丽江市也制定了本土语言政策。丽江市的语言政策将国家推行规范汉字的号召放在首位,同时将该地的民族语言东巴文视为重要的民族文化特色,并着力打造丽江国际旅游城市形象、开启用英语与世界的对话。调查中,所有标牌中汉语都作为主导语言,体现了该市对《国家通用语言文字法》的有力贯彻和实施,国家语言政策的落实成效显著。

然而,我们也看到,语言政策落实在不同层面上有差异化的呈现。标牌审批和管理单位不同,可能造成前文所述“同一公共路牌两种语言标识”的情况,一定程度上反映了不同团体机构对民族身份、文化和心理认同的差异〔10〕。私人标牌多样化的语言呈现也显示了语言主体不同的诉求:商铺店主使用东巴文的主要驱动力来自于遵循政策需要和提升经济效益,而对东巴文的文化属性并无认知和归属,在使用东巴文上常常胡拼乱凑;使用英语主要是欲与现代化、创新性、高品质等相联系,而并无实际英语交流能力。私人标牌通过自下而上的属性,表达了为自身争取实际利益或身份认同等诉求。

(二)信息功能与象征功能:统一与割裂

语言景观有两种功能〔1〕:信息功能(informative function)和象征功能(symbolic function)。信息功能传达的是语言景观的文本和字面信息,可以帮助受众了解创设者的意图和思想,起着交流作用,属显性功能;而象征功能则意味着它映射着不同语言背后语言族群的社会身份信息,属隐性功能。一般认为语言景观的信息功能是其得以存在的前提,象征功能只是信息功能的补充〔1〕,但两者也可能割裂开来,譬如有些缺乏交流功能但象征功能突出的濒危语言成为透视民族认同的窗口〔11〕。

汉语在丽江语言景观中的能见度和突显度都最高,说明汉语是创设者传达信息和受众接受信息所高度依赖的语言,是该地区的主要用语,其信息功能和象征功能都最为明确、最为突显。语言景观中汉语的突显是我国语言文字政策在该地区实施情况的具体表征,反映了汉语主导性的地位和价值。

东巴文在丽江语言景观中能见度非常高,但突显度很低,说明其符号功能更加重要,而信息表达功能受限。进一步的访谈显示,商铺店主由于商业利益驱动而使用东巴文,重形式不重内容,东巴文使用错误频出,规范失却,难以识别,不可交流;旅游者注重东巴文带来的形式审美体验,并不在意东巴文使用是否真实;居民对东巴文有强烈的自豪感、认同感,但并无认知和使用能力。无论从哪个角度看,东巴文几乎没有信息功能,只承载象征功能,是语言景观中一种形式化的使用〔9〕。

英语在丽江语言景观中能见度比较高,但它作为第一顺序语言的比例和突显度都极低。对汉+英组合和汉+汉拼组合的考察显示,英译标牌多采用重叠式翻译,且译语的准确性不够,在创作动机上,汉拼常常被用来“冒充”英语标牌,以追求“形似”,总之标牌创设者并不具备用英语与外界交流的能力,英语的信息功能和象征功能也是割裂的。

(三)全球化与本土化:对弈与妥协

在经济全球化的浪潮中,文化和语言也在接触中合作、博弈和竞争。中外不同语言语码呈现在语言景观上,表达着不同的文化属性和身份认同。

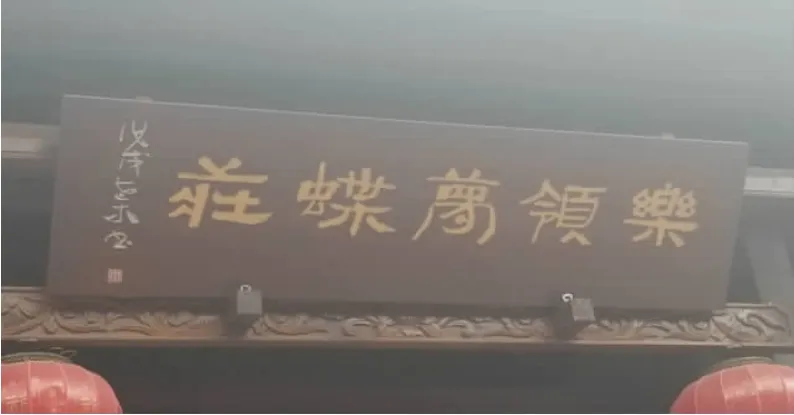

在单语标牌上,单一的外语标牌(也称罗马化标牌)主要包括英语、个别的法语、韩语、日语等。这些标牌多为耳熟能详的知名品牌,代表了国际化的消费取向和经济符号。商户将所售产品所属国语言作为首要语言,如一家法式餐厅的店牌为单语标识Saveurs et Tradition Francaise,将法国(擅长面包制作)的文化属性体现了出来。所以标牌文本直接体现了一种全球化文化特质,其文本本身的信息传递功能则并不重要。有趣的是,单一的汉语标牌则大多采用繁体字而非简化字,营造复古典雅的格调,其所包含的中国文化特质亦超越其文本信息本身,表达了商铺的文化身份。不同的语言选择,既是商铺经济利益的驱动,也是一种文化较量,反映了各个团体不同的身份认同理念。

我们发现,中外语言在互译和接触时也产生了新的混合语码。路牌、景区标牌和大部分私人标牌的名称采用汉拼专名+英语通名的组合形式,如清泉路(Qingquan Road),茗桐茶行(Mingtong Tea House),红缘餐厅(Hongyuan Restaurant),嘉华鲜花饼(JIAHUA FLOWER PASTRY),小马哥起司马铃薯(Xiao Ma Ge Cheese Potato)等。这种汉语+英语语码的组合,专名在前、通名在后,符合两种语言的语法规则,也是对该语言所对应的社会身份和文化地位的尊重。可以说,语言景观见证了不同语言之间,全球化和本土化之间互相竞争、互相妥协的互动过程〔5〕。

四、结语

公共空间中的语言景观呈现了一个地区总的语言使用情况,是特定区域语言使用情况的直观呈现,折射着不同语言群体背后的文化归属和社会身份取向,也透视着语言政策规划与落实的契合与偏差。本文通过影像记录和结构性访谈收集语料,对民族旅游地区丽江市束河古镇的语言景观进行考察和分析。

研究发现:就语码组合类型而言,该地区语言景观中以多语为主;就标牌设立者而言,公共路牌、景区标牌和商铺标牌等所代表的不同标牌设立者在选择语言组合类型时差异很大,官方标牌的语言选择比较统一,私人标牌的语言则更多样化;就语种而言,汉语、东巴文和英语在语言景观上的能见度和突显度不一;就语言主体而言,政府和商铺店主的标牌创设动机有差异、旅游者和居民对标牌的诉求不同。研究结果反映了语言政策与具体落实的一致与偏离、语言景观信息功能与象征功能的统一与割裂、全球化与本土化的对弈与妥协。

在本研究中,东巴文的角色引人关注。正如Gorter〔2〕所言,语言景观中的多语有其非使用价值,即虽然人们基于特定的语言观念构建了语言景观,但是事实存在的语言景观又在重塑人们的语言观念。东巴文的非使用价值体现在它的遗产价值和观念重塑价值。东巴文的非使用价值是其价值和意义所在,也应该是地区性语言规划策略的重心。