陕西省县域农村居民可支配收入空间演变及分异分析

王兴磊

(长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安 710061)

引言

我国是一个农业大国,农村人口数量占我国人口的大多数,农村经济是整个中国经济的重要组成部分,对社会经济具有重要影响。随着我国城镇化进程的推进,农村地区发展过程中的问题逐渐暴露。如,我国长期以来在城乡二元体制和城市优先发展政策下,城乡发展不平衡、农业基础不牢固等问题导致的“乡村病”日益凸显;同时,农村地区也是我国贫困主要发生地,发展农村有助于巩固脱贫成果,防止贫困的发生。党的十九大以来,针对我国农村现状推出多项措施促进农村农业经济发展,先后实施了精准扶贫与乡村振兴战略,旨在缩小城乡收入差距,促进农民收入。如何促进农民收入增长不仅是我国政府长期考虑的重要命题,也是我国学术研究的热点问题。杜姗姗等利用贵州省2000—2018年人均生产总值、农村人口数量、农村人均消费支出等统计指标,分析了影响农村居民可支配收入的重要因素[4];程静等通过GIS空间分析等工具,对宁夏21世纪以来农村居民可支配收入的空间分布格局及其演变进行分析[5];马思思、金占明对全国各省进行了工业挂程度定位,探究了人均GDP、三次产业占比、农村人口比重及固定资产投资与农村居民人均可支配收入的关系,并进一步分析了这些因素对构成农村居民可支配收入的工资性收入、经营性收入、财产净收入及转移净收入的影响[6];银松通过建立乡村性评价指标体系对贵州省各县的乡村性进行评价,并分析了其影响因素[7]。

1 研究区概况、数据来源

1.1 研究区概况

陕西省位于我国内陆,地理位置介于E105°29′~111°15′,N31°42′~39°35′,南北狭长,地跨黄河、长江两大水系,3个气候带。提起陕西人们印象里往往是黄土飞扬西北干旱的形象,这种认识仅仅用来概括陕北地区还是可以接受的,但用来形容整个陕西省却显得片面。陕西省虽被划分为西北地区,但身处我国版图中心。陕西地形丰富,山脉纵横,依据地形差异可将陕西省划分为陕北高原、关中平原、陕南山地丘陵3个典型区域。陕北高原区生态脆弱,水土流失严重,农业发展受阻,但工业资源相对富集,地区经济发展水平较高;关中地区地形平坦,劳动力资源丰富,是陕西省经济发展最好的地区,其中西安是陕西省政治经济的中心;陕南地区水资源丰富,但地形起伏,水土搭配较差,工农业发展缓慢。

陕西省包括10个地级市,107个县区,总面积20.58万km2。2020年陕西省3876万人,其中乡村人口数为1572万人,占比40.7%,农村居民可支配收入12326元,其中西安灞桥区农村居民可支配收入值最大为16395元,商洛市商南县农村居民可支配收入值最小为8680元,最大值为最小值的1.89倍;平均值为12057.97元。低于平均水平的县区(56%)主要集中在陕南3个市安康、汉中、商洛,铜川市以及榆林市。陕北、关中两地区各县农村居民可支配收入存在较大差异,陕南各县区农村居民可支配收入均在平均值以下,各县差异较小。研究区范围如图1所示。

图1 陕西省县域尺度研究范围

1.2 数据来源

基于以上指标体系,本研究所使用的数据主要可分为4类,分别为基础地理信息与遥感数据、社会经济统计数据、网络数据、站点监测数据。具体是基础地理信息或遥感数据包括行政区划、地形数据、土地利用数据,来源于中国科学院资源与环境网站(http://www.resdc.cn),经栅格计算后得出;社会经济统计数据包括农村居民可支配收入、工业总产值、一产占比、社会商品零售总额、地方财政收入、平均受教育年限,此类数据来源于统计年鉴、公报等政府公开发布文件;网络数据是路网数据来源于OSM网站(https://download.geofabrik.de/asia/china.html#);站点监测数据包括年均温、年均降水数据,这部分数据来源于中国气象网。

2 研究方法

2.1 空间自相关

全局空间自相关分析Moran′s I指数表达公式:

(1)

(2)

2.2 基尼系数

基尼系数可用于分析居民收入的内部差异,取值在0~1之间,值越大,表示居民收入分配不均衡。公式:

(3)

式中,G表示基尼系数;n表示研究区数量;i=(1,2,...,n)表示农村居民可支配收入的大小排序序号;yi表示第i个县的农村居民可支配收入;μy表示各县农村居民可支配收入的平均值。

2.3 地理探测器

地理探测器基于地物或现象的空间分异,解释其背后驱动力的一种空间统计学方法,通过q统计量来度量因子X在多大程度上解释了Y的空间分析,q的取值范围为[0,1],值越大表示X对Y的解释力越强。地理探测器表达式:

(4)

(5)

3 结果分析

3.1 陕西省县域农村居民可支配收入的时空演变特征分析

利用ArcGIS软件空间自相关工具对2010—2019年陕西省县域农村居民人均可支配收入进行全局自相关的Moran′s I指数计算,结果如表1所示。可见以下几点:2010—2019年Moran′s I指数均为正,统计检验结果显著;z大于临界值1.96,说明陕西省县级农村居民人均可支配收入均呈现正向空间分布的特征;Moran′s I值从2010年的0.67变化到2014年的0.84,再到2019年的0.51,表示县级农村人均居民可支配收入的空间集聚程度在这时间段内发生变化。其中,2010—2014年Moran′s I值处于上升趋势明显,2014—2016年几乎无变化,2016—2019年呈现大幅降低趋势。这是由于前几年农村各个地区农民可支配收入集聚性愈发明显,后趋于平稳,后几年由于农村扶贫减贫政策的实施,贫困地区农民收入有所改善,这种高集聚性的空间特征开始变弱。

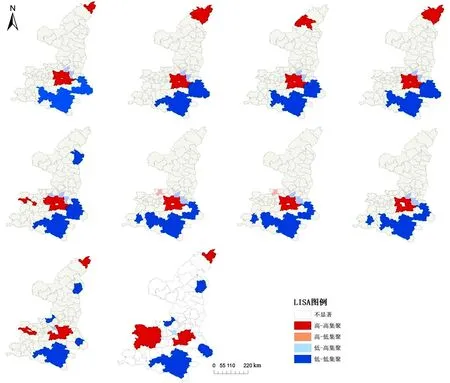

进一步绘制LISA集聚图如图2所示。整体而言,陕西省县级农村居民可支配收入空间集聚特征明显,在0.01显著水平上主要以高高集聚和低低集聚类型为主。2010—2017年空间结构较稳定,高高集聚基本分布于关中地区西安市,低低集聚基本分布于陕南东部安康市、商洛市。自2017年开始,高高集聚区在关中地区西部宝鸡市、咸阳市大范围出现,同时关中中部的集聚区也开始向东渭南市方向延展;在陕南的低低集聚区范围逐渐缩小,大部分集聚于安康市,同时可以看出高高集聚与低低集聚区由集中分布逐步变为插花分布。

表1 2010—2019年县级农村居民可支配收入空间自相关性统计检验结果

图2 2010—2019年县级农村居民可支配收入的LISA变化

3.2 陕西省县域农村居民可支配收入的基尼系数变化分析

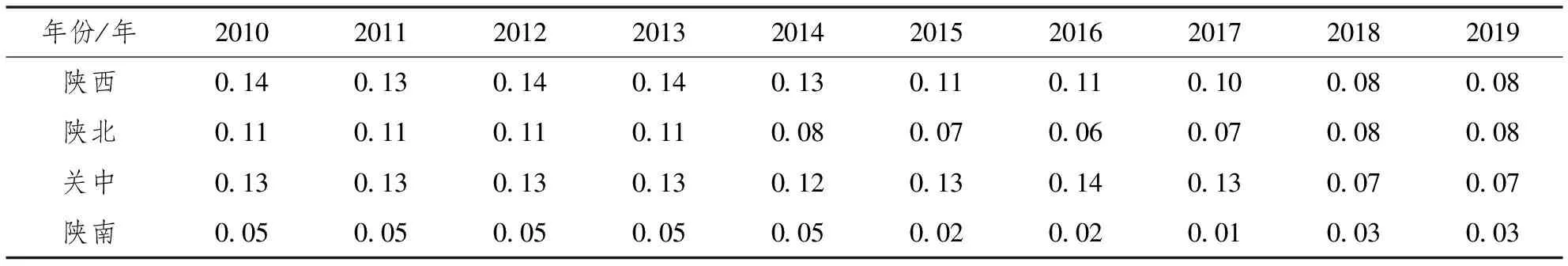

计算陕西省及关中地区、陕北地区、陕南地区2010—2019年的基尼系数,如表2所示。可发现:在2010—2019年陕西省总体及关中、陕北、陕南的基尼系数较小,随时间变化整体呈现下降的趋势,在2010—2014年基本保持不变,2014年开始基尼系数下降明显,这应该与国家精准扶贫措施的实施改善了贫困地区农民的收入有关。关中、陕北、陕南地区三者相比,陕南地区基尼系数最小,陕北次之,关中地区基尼系数最大。关中、陕北、陕南地区之中,在2010—2019年关中地区基尼系数变化最大,在2010年的0.13下降到2019年的0.07;陕南地区变化最小,在2010—2019年基尼系数仅下降了0.2。陕南地区几乎所有县区都是国家贫困县,整体收入较低,县与县之间发展变化较为一致;而关中地区贫困县与大城市共存,县与县之间发展差异较大,经过精准扶贫等一系列措施,贫困地区得到较快的发展,最终结果就是基尼系数值越来越小。

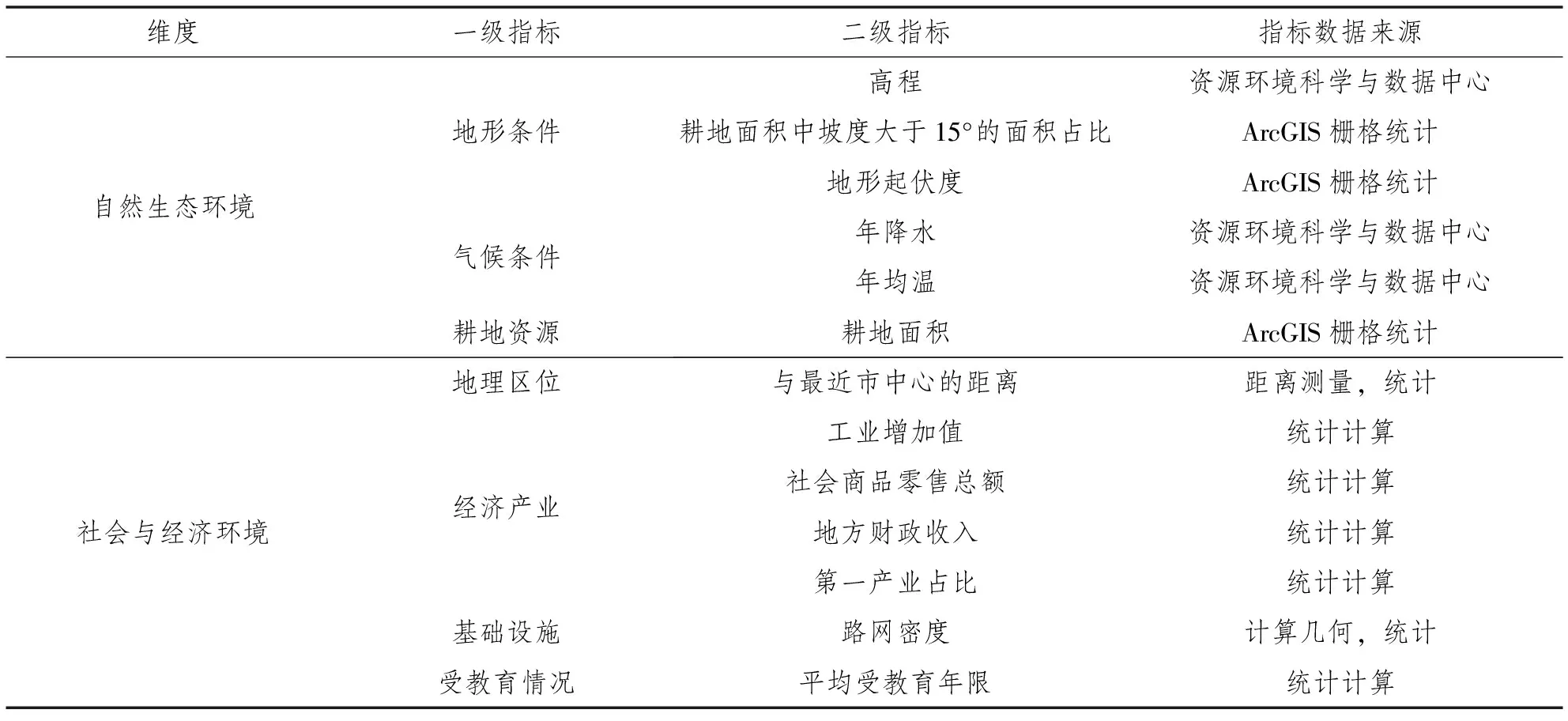

3.3 陕西省县域农村居民可支配收入分异因素分析

利用地理探测器模型对导致陕西省2019年县域农村居民可支配收入发生差异的因素进行分异性探测,通过q值的大小描述因子对农村居民可支配收入分异的解释力。为了比较全面地分析导致农村居民可支配收入产生差异的主导因素,在自然生态环境与社会与经济环境2个大维度,同时考虑数据的可获得性、可比性,共选取13个指标。建立的指标体系如表3所示。由于地理探测器不能处理连续性的自变量,在进行分析之前对数据进行了离散化处理,本文对所有自变量采取了等间距分隔,分隔组数为5,将自变量离散化之后利用地理探测器模型进行分析。

表4展示了地理探测器的分析结果,结果表明,从地理探测器结果来看,多数指标结果显著,仅有年年均温、与最近市中心距离两项指标p值大于0.05;自然生态环境与社会经济环境对于农村居民可支配收入的分异都有一定的解释力,但总体上,陕西省农村居民可支配收入分异受社会经济因素的影响更大;根据q值来看,最大的5个指标分别为耕地面积中坡度大于15°的面积占比、地方财政收入、平均受教育年限、工业增加值、社会商品零售总额。社会经济因素仍旧个数最多,农村居民可支配收入受当地经济发展影响最大。

表2 2010—2019年陕西及3大地区基尼系数的演变

表3 指标变量及说明

表4 农村居民可支配收入与各因素的相关性分析

4 结论

以陕西省所有县区为研究单元,刻画农村居民可支配收入的空间分布格局演变,并通过地理探测器模型分析其空间分异产生的原因。得出结论如下。

根据农村居民可支配收入的全局自相关结果看,陕西省农村居民可支配收入Morlan′s I值介于0.51~0.84,存在着明显的正向空间集聚性,这种集聚性呈现先增强后减弱的趋势;根据局部空间自相关结果来看,高值区位于关中地区,低值区大部分集中于陕南地区。高值区与低值区在空间分布有向周围区域扩散的趋势。

陕西省农村居民可支配收入相对差异较小,且处于逐年减小的总体趋势。在2010—2019年的时间变化中,陕南地区3个市所有县区均为国家级贫困县,整体发展水平较差,居民收入整体较低,因此收入的差异也一直最小。而关中地区,既有贫困县也有大城市,经过精准扶贫等一系列措施,贫困地区得到较快的发展,致使贫困农村居民收入发展变化较大,农村居民可支配收入差异减小较为明显。

基于地理探测器的结果,耕地面积中坡度大于15°的面积占比、地方财政收入、平均受教育年限、工业增加值、社会商品零售总额与农村居民可支配收入相关,可有针对性地采取措施以促进农民收入。