几件刻有铭文的蒙兀儿宝石及玉器之历史文化意蕴探究

李怡安,许晓东

(香港中文大学,香港特别行政区 999077)

宝石与玉石,用以称呼某些色彩及纹路具可观赏性、外观从透明至不透明不等且拥有一定硬度的矿物,通常宝石较透明而玉石透光性较差。在十六世纪以后的近代欧洲文明中,玉石一词则被硬石(hardstone)取代,因其雕刻材料不似中国以闪石玉(nephrite)为主,而是包含了水晶、玉髓(玛瑙、缟玛瑙、血石等)、青金石等矿石,并以米兰和布拉格为最重要的制作中心[1]。稍晚于欧洲,由中亚穆斯林于北印度(North India)建立的蒙兀儿王朝(或称莫卧儿王朝,1526-1858年)也发展出成就斐然的玉作,而其使用的材料则与中国相类,以闪石玉为大宗。

蒙兀儿帝国的首位君主巴布尔(Babur,1483-1530年)为帖木儿王朝末年出世的王子,当时的帖木儿王朝已分崩离析,众多具继承权的王子为夺取王位争战不休,然实际上却只能统治如城邦大小般的领地,巴布尔即是其中一员。三度攻入首都撒玛尔罕又三度被迫撤离,最终落脚于印度北方纳尔默达河(Narmada River)以北,历史上被称作北印度的区域。自1526年巴布尔夺下德里(Delhi)至1858年巴哈杜尔沙二世(Bahadur Shah Ⅱ)被英军废黜的三百多年间,共有十七位统治者,以前六位君主较有建树,分别为巴布尔、胡马雍(Humayun)、阿克巴(Akbar)、贾罕吉(Jahangir)、沙迦罕(Shah Jahan)及奥朗则布(Aurangzeb)。最初两位君主在位期间尚属稳定政权之时期,因此在艺术表现上较无特殊之处。至阿克巴时,因其雄才大略,开启了蒙兀儿帝国的承平时代,尽管仍四处扩张领地又不谙读写(据说他是文盲),在位期间依旧发展出相当高的艺术成就。贾罕吉及沙迦罕则是蒙兀儿艺术最重要的两位发起人,分别在绘画及建筑方面创造出当时帝国的代表性风格。奥朗则布缔造了帝国最大的领地,但由于宗教、政治、经济等各种因素,国势于其逝世后节节衰退,当朝的艺术也未有较突出的创新,以沿袭其父之风格为主。

在本文,笔者将以材质为分类方法,根据几件刻有铭文的蒙兀儿宝石及玉器,扼要探讨蒙兀儿人使用宝石及玉石的情况(包括种类、矿源或贸易情形),使用范畴(如珠宝、生活器用、建筑装饰等)以及最显著的技法,以反映当时宝玉石使用的文化及历史意蕴。其中,主要用作于珠宝及建筑装饰的技法,也不时被运用于闪石玉制作的生活器用中,而同样的宝石及半宝石也有部分运用于玉器镶嵌装饰,因此将三者并论,不失为了解痕都斯坦玉器工艺及特色之方法。

1 蒙兀儿帝国时期宝石及玉石的使用状况

1.1 珠宝

长久以来,珠宝在印度本土文化中占有不可或缺的重要性,印度不仅本身宝石矿产富饶,穿戴珠宝的文化也兴盛异常,而在印度半岛重新建立起政权的蒙兀儿皇室,也或多或少地继承了这种传统。宫廷中,不论男性或女性从头至脚都配戴有各种不同的珠宝,包含头饰、鼻环(仅限女性)、耳环、项链、上臂环、手环、戒指、带饰、脚环、足戒(仅限女性)等,其中装饰在头巾上、羽毛状的头饰则仅限皇帝配戴(图1)。这些珠宝经常使用黄金做为骨架,一面镶嵌裁切成片状的钻石、滚磨或刻面的红宝石和祖母绿,另一面以白色珐瑯为地子,红、绿色珐瑯画纹饰。偶尔出现以闪石玉为骨架的珠宝,以一种称为昆丹(kundan)的技法,用纯金薄片包围宝石,将其固定于凹槽内。而穿了孔的珍珠则经常搭配红宝石、红色尖晶石及祖母绿间隔成串作为项链使用。

图1 羽毛状头饰[3](英国伦敦维多利亚与艾伯特博物馆 IS02569)Fig.1 Turban ornament (Victoria and Albert Museum IS02569)

用于蒙兀儿珠宝饰品上的钻石主要来自印度本土,北部的产区位于德里近郊(Panna),东部产于恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)及奥里萨邦(Orissa),南部出产自海得拉巴及比贾布尔附近;红宝石出自缅甸仰光;红色尖晶石出自现今的塔吉克斯坦,从前称为拔达克山,历史文献中“巴拉斯红宝石”的名称即是出自于此;祖母绿来自南美洲的哥伦比亚,由西班牙商人运回本国卖给葡萄牙商人,再由葡萄商人运到位于印度的葡萄牙领地果阿(Goa),转卖至蒙兀儿宫廷;蓝宝石及彩色蓝宝石产自斯里兰卡,但由于蓝色所代表的不吉利意涵,鲜少被使用;珍珠产自印度和斯里兰卡之间的曼纳海峡(Mannar Strait)、波斯湾、中南美洲或欧洲[2]。

1.2 生活器用

来自新疆喀什噶尔的闪石玉是蒙兀儿君主制作奢华器用的材料之一,所制作的器用包括食器,如酒碗、酒杯、盘、罐、壶、杓等;兵器,如匕首、短刀、长剑、推刃匕首(katar)、剑饰、扳指、火药瓶(gunpowder flask)等;凸显身份地位的器具,如拂尘、杖首(crutch)等;符合当地生活习惯的用器,如墨水笔盒组、经架、槟榔盒托组、渣斗、水烟瓶、烟嘴、护身符、玫瑰水瓶(rosewater flask)等;其他生活用品如镜子、烛台等。上述的器用虽然有其主要用途,但某些品项,如匕首、墨水笔盒组(图2),时常被用作皇帝赏赐功臣或所亲睐的贵族、大臣的礼物,收礼者经常将其挂于腰间展示,以显示皇帝的恩宠,而不着重实用价值。

图2 墨水笔盒组[4](英国伦敦维多利亚与艾伯特博物馆 IS02549)Fig.2 Pen box and utensils (Victoria and Albert Museum IS02549)

现存的文献当中并未发现蒙兀儿时代专门讨论治玉方法的叙述,因此学者只能从宝石工匠工作方法的描述来推测玉器的制作过程,基本的原理与中国清代的治玉技法相去不远,皆是使用圆形轮状的工具来回转动,以莫氏硬度高于闪石玉的石头作解玉砂,创造出想要的器型及纹饰。他们最大的不同在于印度的工匠皆是席地而坐,未以脚踩踏板使车床运作,而是以手拉弓来带动各种砣具;另一个显著的不同则是解玉砂,在中国,解玉砂是将宝石碎屑与水混合,工匠用手添加于砣具上,而在印度,除了上述制作成解玉沙泥浆的方法,解玉砂也可以直接是砣具的成分之一,由宝石碎屑与融化的胶混合制成轮状砣具[5]。

1.3 建筑装饰

除了使用钻石、红宝石、祖母绿、尖晶石、珍珠制作的珠宝及闪石玉制作的生活器用外,蒙兀儿人也使用半宝石(硬石)和富含色彩的其他矿物镶嵌于大理石墙面作建筑装饰,主要流行于沙迦罕在位期间,多用于陵墓建筑和皇帝的专属空间。其工艺是将大理石墙面挖去特定形状的凹槽,再将所需颜色的石头切割成与凹槽相对应形状的薄片,沾胶水镶嵌至墙面的凹槽内,最后打磨、抛光,使墙面与彩石的边界消失,形成整体,呈现绘画般的画面(图3)。这种镶嵌矿物的技法来自于两种传统的结合:(1)一种来自印度本土,如公元1414年建成的亚美达巴德(Ahmedabad)星期五清真寺(Jami Masjid),其中面向麦加方向的壁龛(mihrab)即见此种装饰手法;(2)另一种则来自意大利的佛罗伦斯,十六世纪末起蔚为流行,麦地奇家族的私人小教堂[王子小圣堂(Cappella dei Principi)]为其中的佼佼者。两种技法在蒙兀儿时代分别被称为Khatim bandi和Parchin kari,最大的差异在于主题及使用的材料。意大利硬石镶嵌(commesso di pirtre dure)的主题与当时的艺术发展即文艺复兴相关,多为形态自然写实的植物及鸟类,并使用硬度较高的半宝石搭配其他矿物,如青金石、碧玉(jasper)、血石(heliotrope)、红玛瑙、石髓(chalcedony)、红石髓 (carnelian)、肉红石髓(sard)、铬绿石髓(plasma)、绿泥石(chlorite)、闪石玉、黏板岩(clay slate)、黄色条纹大理石、黄色莱姆石等,其中大部分的石材出产于印度本土,青金石出产于阿富汗。而印度的版本则使用较多硬度低的各色大理石[6-7]。

图3 硬石镶嵌作为建筑装饰[6](印度德里红堡,1638-1648年)Fig.3 Architectural decoration in pietra dura. Red Fort, Delhi, India

下文,笔者将探索数件具有相当代表性且刻有铭文的实物,包含蒙兀儿当朝的玉雕创作及流传至宫中先人的玉器及宝石,探究其背后之文化及历史意涵。这些作品的创作或入藏年代都发生于贾罕吉在位期间,也就是沙迦罕创造出被后世认为是蒙兀儿艺术之代名词的经典装饰—自然写实的花叶纹饰之前。

2 几件刻有铭文的实物

2.1 贾罕吉的玉器

2.1.1 兀鲁伯龙柄罐与“曲列干”的意涵

葡萄牙里斯本古尔本基安美术馆(Calouste Gulbenkian Foundation)藏有一件精美异常的白玉龙柄罐(图4),颈部以浮雕手法刻帖木儿君主兀鲁伯(Ulugh Beg)的名款,以波斯文写[世界和宗教上至高无上的苏丹救济者兀鲁伯曲列干,愿其王国及权威永垂不朽(The supreme sultan succour of the world and of religion Ulugh Beg Gurkan,may his kingship and authority be eternal)][8]。此种造型的容器被用作酒器,盛行于帖木儿王朝,多以黄铜和深绿色闪石玉为材料,造型通常为直颈、斜肩、硕腹、圈足,多数带有龙形柄,部分具半球形的盖子。与其他现存的玉质龙柄罐相比,此罐颜色非常特殊,为白色,且作为握柄的龙,形象生动、制作精巧,为现存同类型实物中最精美的一件。其握柄构造与金属器原型一样,与器身并非一体成型,而是以铆钉上下固定于器腹及口沿附近。然其最为重要的特征为颈部、口沿上方及把手下方的三个铭文。首先,颈部的铭文如上述,第二个刻款位于口沿上方一圈,以阴刻的技法书波斯文贾罕吉的名号及伊斯兰纪年1022年(公元1613年),最后一个名款刻沙迦罕仿造帖木儿所创的称号“金木合相之主二世(the Second Lord of the Auspicious Conjunction [of Jupiter and Venus])”及1056年(公元1607-1608年)。

图4 兀鲁伯白玉龙柄罐[9](葡萄牙古尔本基安美术馆 328)Fig.4 Jar (Calouste Gulbenkian Museum 328, Portugal)

上述引言部分提及了贾罕吉的曾祖父—巴布尔原为帖木儿王朝的王子,图4名款的内容也表明了兀鲁伯为帖木儿王朝的君主,然而兀鲁伯具体的身份事迹、其名号中的“曲列干”以及贾罕吉于兀鲁伯曾拥有的白玉罐上加款的原因,仍可进一步解释。兀鲁伯全名Mirza Muhammad Taraghay bin Shahrukh,为帖木儿的四子沙哈鲁(Shah Rukh)之长子,即帖木儿之孙。公元1405年帖木儿大帝去世后,其子沙哈鲁通过继位战争赢得王位,迁都赫拉特(Herat)。1409年起沙哈鲁与兀鲁伯分别统治赫拉特及撒马尔罕(Samarqand)两城,维持王朝约四十余年的稳定与繁荣。兀鲁伯作为行政长官不仅统治有方,还精通天文及数学,建造了当时世界上最先进的天文台,对艺术赞助更是不遗余力。1449年,继位两年的兀鲁伯为其子所杀害,退出历史舞台。

其名款中的曲列干(Gurkan)则是一种蒙文称号,意为王室驸马,起源于蒙古帝国,却是在帖木儿王朝期间获得历史上最多的关注。公元1206年,铁木真统一蒙古各部落并招开库利尔台大会,成立大蒙古国,自称成吉思汗。在统一各方势力的过程中,除了用武力手段,成吉思汗还会通过与欲征服的部落双重联姻(exchange-marriage),将对方纳入自身的势力中。这种方法不仅可减少武力的耗损,还可将对方的军事力量纳入自己的体系,究其原因是因为蒙古王室的特殊传统。传统的蒙古婚俗中,男子欲娶女子为妻需要给女方家一笔聘金,当作补偿女方家的人力损失,如果无法支付聘金,则可到女方家工作,以劳务取代聘金;女子结婚后便成为男方家的人,与原生家庭从此无涉。然而在蒙古王室中,大汗的女儿即便成亲,仍然属于皇室家族,更成为蒙古王室在当地的代表。不仅如此,蒙古王室的驸马仍需依照传统支付聘金予女方家,但是以骏马作为聘金是不被成吉思汗所接受的,驸马需率领自家军队为大汗效力,跟随大汗东征西讨。在此期间,蒙古公主则代替夫君在国内统治。在此惯例下,蒙古王室得到了多数的好处:驸马部落的军队成为蒙古的现成生力军,驸马的领地则在蒙古王室的控制下。以驸马部落的立场来看,其后代子孙得以持续与蒙古王室联姻、被纳入贵族的系统,成为蒙古王室的外戚。驸马本人虽因此在王室中获得崇高的地位,但却需有早年丧命的心理准备。以上是王室驸马—曲列干在十三世纪中亚草原文化的内涵[10]。

公元1227年成吉思汗去世后,1259年的继位战争导致横跨欧亚的蒙古帝国分裂成四个互不从属的独立汗国,即位于中国的元朝、俄罗斯的钦察汗国、伊朗的伊儿汗国、河中地区及中国新疆的察合台汗国。察合台汗国以成吉思汗次子察合台命名,1346年因统治集团内部对于改宗伊斯兰信仰或维持草原传统争执不休,最后一分为二,西边河中地区改信伊斯兰教、接受波斯文化,中文史料称西察合台汗国;东边维持蒙古习俗及草原文化,称东察合台汗国或蒙兀儿斯坦(Moghulistan)。即使在此混乱之际,帖木儿趁势先后依附当时不同的强大势力而崛起,其中包含了贵族忽辛,而后两者反目。不久后忽辛被杀害,帖木儿另立魁儡君主、娶忽辛之妻。帖木儿之所以娶忽辛之妻,是因其为成吉思汗的第七代孙女,与蒙古公主成亲即可获得上述蒙古王室驸马之头衔—曲列干。没有贵族血统的帖木儿以此获得高贵的头衔,躲在“终身不称汗”的旗帜后方,一方面使得政敌无托辞推翻其统治,另一方面还能于名义上恪守“唯成吉思汗后裔得以称王”之秩序。而后的帖木儿王子时常依循相同的惯例,娶具有成吉思汗血统的公主,以获得名义上的崇高地位,兀鲁伯即是其中一员。

帖木儿在世时,拥有成吉思汗的血统仍是在蒙古帝国从前的领地上合法统治的必要条件;然而帖木儿以其军事才能,于1370年至1405年间,建立了横跨欧亚的帝国。为此,在帖木儿去世后,尽管其子嗣依旧维持与蒙古血统公主结婚的惯例,实际上却已不需要拥立成吉思汗的后裔为魁儡君主,能够直接以帖木儿之名统治呼罗珊(Khurasan)及河中地区,即原本西察合台汗国的领土。到了贾罕吉统治印度时,在伊斯兰世界里,帖木儿早已成为能够与成吉思汗相提并论,甚至在不少情况下,更具权威的历史人物。因此蒙兀儿君主无不紧抓身为帖木儿后裔的身份,不时在外交、军事、艺术、对内政治、自称等方面,强调其帖木儿身份认同。也就是在如此的脉络之下,贾罕吉在获得兀鲁伯曾拥有的玉罐上之后,于其上加刻自己的名款。

2.1.2 玉器风格所反映的帖木儿身份认同

这种追念祖先的情怀,或多或少反映于玉器的风格上。现存五件根据名款内容可确知为贾罕吉下令制作的玉器,依制作年代分别为阿勒萨尼收藏(The al-Thani Collection)的灰玉小杯、美国罗德岛设计学院美术馆(Museum of Art,Rhode Island School of Design)的绿石髓碗(84.163)、纽约大都会博物馆的绿玉墨水瓶(29.145.2)、印度勒克瑙邦立博物馆(State Museum,Lucknow)及印度孟买希瓦吉国王博物馆(Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya,CSMVS,前西印度威尔士亲王博物馆)各一件白玉花苞香水瓶(18.0.254;66.18)。其中前三件借鉴了帖木儿艺术的风格,后二件外观相同的小瓶之仿生植物造型,于日后成为蒙兀儿艺术代表性风格的主题。

首先是阿勒萨尼收藏的小玉杯(图5a)以闪石玉为材质,整体呈驳杂而深浅不一的灰色;口微侈,壁深而腹微敛,圈足;外壁由四组成对的弦纹分为四层,口沿一圈留白,其余三层以书法装饰,成对的弦纹间布满小十字纹;器腹最宽的一层以三一体(sols)书法刻波斯文铭文,从内容可知此玉杯为贾罕吉下令制作,并于伊斯兰纪年1016年(公元1607-1608年间)完成。往上一排铭文的诗句以南欧紫荆(Judas tree)之紫色和流动的水隐喻酒。四个四叶形装饰框将长句间隔开来,其中铭文表明此件小杯为皇帝个人使用的酒杯,于贾罕吉在位第二年制作。而下排铭文诗句直接提及酒,并以玫瑰花瓣比喻红酒的颜色。由以上诗句内容可以推测此件玉器的用途应为酒器。

此件灰玉小杯的装饰手法及布局与美国旧金山亚洲艺术博物馆所藏的另一件帖木儿王朝制作的白玉小罐(B60J619)颇类似(图5b),皆以成对的弦纹将器表划分为宽度不一的水平宽带,整器主要以不同字体的书法装饰。此种运用装饰性边框将画面切割成不同部分的装饰方法与帖木儿王朝手抄本的布局极为相似(图5c),成对弦纹间饰以小十字型也可见于手抄本的边饰,几乎可以肯定玉器装饰手法是借鉴帖木儿王朝的手抄本。除此之外,灰玉小杯的器型应当也非贾罕吉的创新,而是令人联想到中国瓷器。这种器型是如何进入贾罕吉的视野无法追溯,因为不仅贾罕吉本身有收集中国瓷器的嗜好,其祖先沙哈鲁在位期间也曾与中国明代宫廷有非常密切的往来,大量的中国瓷器作为外交礼物被送入沙哈鲁的宫廷,成为当地工匠的灵感来源[11-13]。

图5 (a)灰玉小杯[14](阿勒萨尼收藏);(b)白玉小罐[15] (美国旧金山亚洲艺术博物馆B60J619);(c)手抄本[12](埃及图书组织, Adab Farsi 908)Fig.5 (a) Jahangir’s wine cup (The Al-Thani Collection); (b) Cup with calligraphic inscriptions (Asian Art Museum of San Francisco B60J619); (c) Illusminated page from Bustan of Sa’di (General Egyptian Book Organization, Adab Farsi 908)

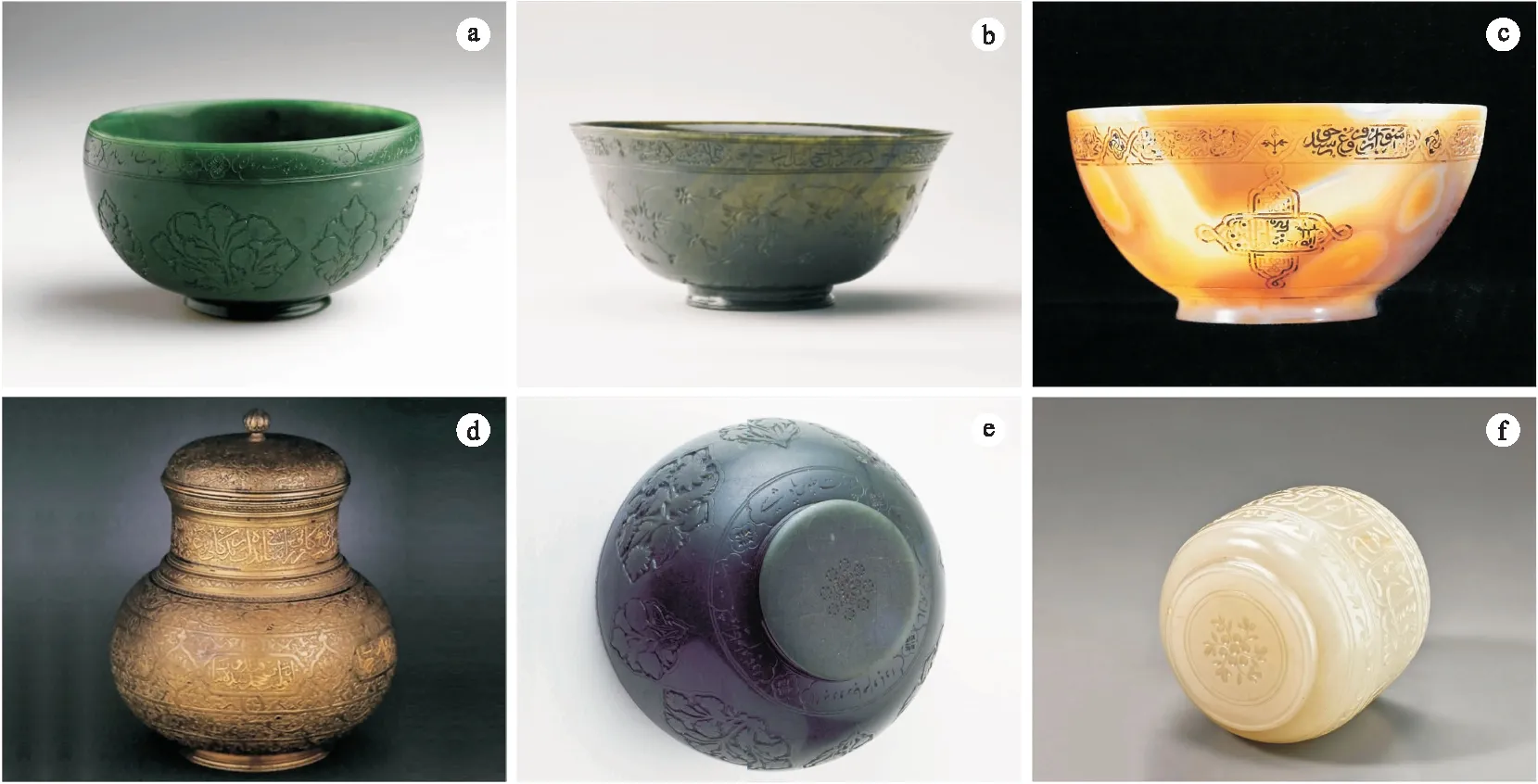

绿石髓碗是贾罕吉下令制作的另一件玉器(图6a),虽然此碗并非以闪石玉为材料,但是从颜色的选择来看,应可视为绿色闪石玉的替代石。此碗大致上呈半球形,器腹由三组成对的弦纹分成三层。口沿一圈阴刻波斯文提及此碗是由贾罕吉沙-阿克巴沙之子(Jahangir Shah son of Akbar Shah)下令制作,用以承装酒(生命之水),因此可知为酒器。接近饼型足的波斯文名款表明此件玉器是在其任期第七年(公元1612-1613年)制作。

图6 (a)绿石髓碗(美国罗德岛设计学院美术馆 84.163)[16];(b)绿玉碗(法国巴黎卢浮宫MR199)[17];(c)玛瑙碗(A. Soudavar Collection)[12];(d)嵌金银黄铜罐(土耳其及伊斯兰艺术博物馆 2963)[12];(e)绿石髓碗底部(美国罗德岛设计学院艺术博物馆)[16];(f)旧金山白玉小罐底部(旧金山亚洲艺术博物馆)[15]Fig.6 (a) Wine cup of Emperor Jahangir (Museum of Art, Rhode Island School of Design 84.163);(b) Wine bowl (Louvre Museum MR199);(c) Wine bowl (A. Soudavar Collection); (d) Jug (Museum of Turkish and Islamic Arts 2963);(e) The base of wine cup of Emperor Jahangir (Museum of Art, Rhode Island School of Design); (f) The base of cup with calligraphic inscriptions (Asian Art Museumof San Francisco)

现存法国巴黎罗浮宫的绿玉碗(MR199)及A.Soudavar Collection的玛瑙碗(图6b,图6c)与此碗的装饰布局非常相似,前二者皆为十五世纪下半叶帖木儿王朝的作品。首先,三者皆是以弦纹将器表横向划分为二或三个宽带。接近口沿处一圈较窄,四叶形装饰框(cartouche)与长条形装饰框间隔排列,长条形装饰框内刻有诗文,而四叶形装饰框内有类似花草的装饰;再者,器腹的宽带皆是最宽的一条,三件作品分别饰以阿拉伯卷草纹(arabesque)、类似十字型的装饰框、二种大小间隔排列的“如意形开光”(medallions);器腹下缘接近足部处,根据弦纹的高低,划分出多一个宽带与否。绿石髓碗器腹的“如意形开光”明显可见模仿帖木儿金属器的装饰手法(图6d),以减地浮雕的手法创造出两个层次以对应金属器的溶蚀背景和贵金属镶嵌。在如意形开光的最外圈沿其轮廓阴刻一圈创造出边框的效果,以模仿黄铜器的贵金属镶嵌装饰框,中间再以挖去地子的方式模仿金属器的溶蚀背景,减去地子后凸显了花草植物的轮廓,看似为浮雕,实则为平面,并且正确地对应到黄铜器镶嵌的层次,最后再以阴线刻出植物的细节。而此碗的底部也可以在其他帖木儿艺术上找到相似的装饰手法,可与旧金山白玉小罐相比,其饼型足正中央的位置阴刻一朵非常图案化的花卉(图6e,图6f)。

最后一件贾罕吉下令制作、带有帖木儿艺术色彩的玉器为美国纽约大都会博物馆收藏的绿玉墨水瓶(图7)。此件墨水瓶与前述绿石髓碗的外型及装饰手法有些相似,同样具有圆弧的器型及饰有花卉的“如意形开光”,且均以一整株的开花植物为题材,而非只有单纯的花朵。墨水瓶的如意形开光之间以长型装饰框间隔,手法与上述黄铜器相似,装饰框内刻波斯文名款表明此件作品是贾罕吉沙阿克巴沙之子于伊斯兰纪年1028年(公元1618-1619年)、任期第十四年完成。装饰框上下空白处雕刻中国化的云纹,这种云纹在上述沙哈鲁与明廷密切往来后,开始被大量运用在帖木儿装饰艺术中,细密画、织品、玉器等各种设计中皆可见到云纹的身影。另外,此件墨水瓶是目前已知唯一一件有工匠落款的玉器,器底圈足内写由某位Mu’min Jahangiri制作[19]。

图7 绿玉墨水瓶[18](纽约大都会博物馆 29.145.2)Fig.7 Ink pot of the Emperor Jahangir (The Metroplitan Museum of Art, New York 29.145.2)

2.2 兀鲁伯的尖晶石

2.2.1 兀鲁伯尖晶石与“帖木儿红宝石”

在贾罕吉的珍藏品当中,除了上述刻有兀鲁伯名款的白玉罐之外,尚有另一件充满传奇色彩的收藏品。伊斯兰历1030年3月25日(公元1621年2月17日)贾罕吉于其亲自撰写的断代史(Jahangirnama)中记载,伊朗萨非王朝阿拔斯大帝(Shah Abbas)派遣使节赠与一颗重达十二坦克(tanks,古代的重量单位,具体情況已不可考)的红色尖晶石。贾罕吉写道:“这颗尖晶石上以誊抄体(Naskh)书法篆刻了我祖先的名号‘兀鲁伯,沙哈鲁·巴哈杜尔米尔扎之子,帖木儿曲列干之子’,我将其视为神赐予我的恩典及幸福的征兆,命令金工作坊的督导—扎伊达(Sa’ida),在石头的另一侧刻上‘贾罕吉沙,阿克巴沙之子’及事件的纪年。几天之后,德干战事(胜利)的消息传回宫中,我派人将此尖晶石送给(领军的)库伦(Khorram)王子。”不同于近代欧洲文明及印度古文明,将钻石列为宝石之首、祖母绿及红、蓝宝石列为第二等,深受波斯文化影响的蒙兀儿文化,将尖晶石视为最珍贵的宝石。由史官阿布·法兹尔(Abu’l Fazl)撰写的阿克巴朝断代史(Akbarnama)中记载了当时的国库组织,一共分为十二个部门,其中一个部门专职收藏宝石,负责的保管员及珠宝工匠又将此部门一分为三,第一部分即最重要的[20],用以收藏尖晶石,第二才是收藏钻石、祖母绿及红、蓝宝石,第三是各式珍珠。史书中还记载了阿克巴命人将其名号刻在所有具价值的尖晶石上,而此作法为之后的皇帝采用,逐渐形成一项传统,即是上述贾罕吉收到宝石后之作法[20]。

公元1628年库伦王子登基成为沙迦罕,下令上述伊朗金工匠人扎伊达,设计并监督制作一张新的宝座。1635年3月20日伊朗新年(Nowruz)时,这张光彩夺目的王座首度公诸于世:王座上有黄金华盖,华盖上数只嘴叼尖晶石的镶宝金胎珐珐孔雀,底座上以珐瑯装饰数条重要的纪年铭,包含皇帝登基的日期、几则重大事件的日期、宝座完成的日期等。除此之外,从国库及皇帝的私人收藏中精挑细选的尖晶石、红宝石、祖母绿、珍珠镶满王位的底座,其中包含了上述刻有兀鲁伯名款的红色尖晶石。整张王座光是宝石就价值八百六十万卢比,宝座整体价值更高达一千万卢比。此后每有如生日、加冕典礼等重要场合,沙迦罕便下令使用此张宝座,珍重之情显而易见。公元1658年,奥朗则布初步赢得继位战争时,便是使用此张日后被称作“孔雀宝座(Peacock Throne)”的王座举行加冕典礼,1659年正式登基时,同张王座被置于更盛大华美的场景中,并在同年于兀鲁伯尖晶石上加刻自己的名号“阿拉姆吉尔(Alarmgir)”及伊斯兰历1070年(公元1659-1660年)[21]。

由贾罕吉、沙迦罕、奥朗则布的种种作为可知,历任蒙兀儿皇帝对此颗尖晶石的重视程度,宝石本身的价值、色泽与重量本属惊人,镶嵌在富丽堂皇的孔雀宝座上更显皇室威仪,然最重要的原因与兀鲁伯白玉罐相仿,仍是因其上刻有帖木儿王朝统治者兀鲁伯、沙哈鲁以及帖木儿之名,帖木儿身份认同以及其背后所代表的统治正统性对蒙兀儿皇帝不言而喻。

英国王室珠宝收藏中有一件由滚磨的红色尖晶石组成的项链,其中重量最重的一颗被称作“帖木儿红宝石(Timur Ruby)”(图8),在很长的一段时间内被认为是上述的兀鲁伯尖晶石。这颗红色宝石原属于十九世纪初旁遮普统治者兰季德·辛格(Ranjit Singh),1849年旁遮普被英国并吞后,其国库内一部分的珠宝被当地英国官员带回英国,于1851年万国工业博览会结束后,呈献给维多利亚女王,因此进入王室收藏内。当时维多利亚女王便认为此颗色彩饱满艳丽的红色宝石为红宝石,并曾属于帖木儿。1910年,乔治五世的配偶玛丽皇后(Queen Mary)委托曾任职印度总督私人秘书的史密斯(Dunlop Smith)中校,调查王室珠宝中某条珍珠项链之来源,与此项链一同珍藏的还有四颗红色宝石。史密斯亲自走访印度,并在囫囵吞枣地汇整一系列不完全准确的信息后,认为那四颗宝石中带有铭文的那颗,非常有机率是传说中属于帖木儿的尖晶石。而后史密斯被邀请至皇宫亲自检视宝石,他将位于宝石正中央、伊朗统治者纳迪尔沙(Nadir Shah)仿造帖木儿而创的自称与帖木儿真正的称号混淆了,并忽视其上并未有沙哈鲁及兀鲁伯的名号。尽管有其他专家提出质疑,史密斯还是将此一结果回报给玛丽皇后,并接受泰唔士报的采访,“帖木儿红宝石”的故事因此广布流传[20]。此颗红色尖晶石虽不曾属于帖木儿,但仍曾被多位蒙兀儿君主收藏,其上有贾罕吉(伊斯兰历1021年,公元1612年)、沙迦罕(伊斯兰历1038年,加冕年份,公元1628-1629年)、奥朗则布(伊斯兰历1070年,加冕年份,公元1659-1660年)、法鲁克锡亚(Farrukhsiyar)(伊斯兰历1125年,加冕年份,公元1713-1714年),以及阿富汗杜兰尼王朝的开国君主艾哈迈德沙(Ahmad Shah)及伊朗纳迪尔沙的名号[22]。

图8 “帖木耳红宝石”[23] (英国皇室收藏信托 RCIN100017)Fig.8 The Timur Ruby Necklace (Royal Collection Trust RCIN100017)

而贾罕吉朝断代史中所描述的红色尖晶石几经流转,被科威特皇室家族成员购入,2001年于大英博物馆首次公开于世人面前(图9)[25]。确如文献中的记载,宝石正面中央刻有兀鲁伯的名号,左侧以波斯体(Nastaliq)书法刻阿拔斯大帝的名号及伊斯兰纪年1026年;右侧刻贾罕吉的名号及伊斯兰纪年1030年;更右侧于宝石的侧面刻沙迦罕之名号没有年份;宝石正面下方刻奥朗则布的名号及伊斯兰历1070年(公元1659-1660年);正面上方刻艾哈迈德沙之名号及伊斯兰历1168年(公元1754-1755年)。有学者认为,贾罕吉的铭文特意依循阿拔斯大帝的形式,书写方向相反但紧贴于兀鲁伯铭文之左右,于阿拔斯大帝方面,代表了其帖木儿身份认同,于贾罕吉方面则是除了帖木儿身份认同之外,还隐含了对阿拔斯大帝的认可[8]。

图9 兀鲁伯尖晶石[24] (科威特国家博物馆萨巴赫收藏 LNS1660J)Fig.9 Red spinel with Ulugh Beg’s inscription (The Al-Sabah Collection LNS1660J)

2.2.2 亦敌亦友的贾罕吉与阿拔斯大帝

上文已清楚地解析蒙兀儿皇帝与帖木儿及成吉思罕的血统传承,以及蒙兀儿皇帝借此确立其政权的正统性,那阿拔斯大帝的帖木儿身份认同又该如何理解呢? 以及若是两者皆自认为帖木儿的后代,为何阿拔斯大帝会友好地将兀鲁伯尖晶石赠与贾罕吉呢?从区域政治的角度来说,十六世纪初帖木儿帝国分裂形成两个新的政治实体——波斯萨非王朝及中亚乌兹别克斯坦布哈拉汗国,两者领土相邻、仅以阿姆河为界,而波斯的领土内涵盖多个具战略地位的城市,因此乌兹别克若要扩张势力,则需建立于侵略对方领土之上。另一方面,波斯与位于其西面的土耳其帝国之纷争则起于水路贸易。除此之外,政教合一的萨非王朝信仰的是较严厉的什叶派,与周边信奉逊尼派的乌兹别克斯坦、土耳其常以宗教之名形成冲突。在这种局势下,波斯势必得要寻求盟友,蒙兀儿王朝在多数时间内,即是其盟友。两者的友好关系自第一位皇帝巴布尔便开始,伊斯玛仪一世(Shah Ismail)帮助巴布尔对抗乌兹别克斯坦,而塔玛斯普一世(Tahmasp Ⅰ)则是在胡马雍被舍尔沙(Shir Shah Sur)打败逃出印度后,收留胡马雍。数年后舍尔沙意外身亡,塔玛斯普一世在有附带条件之下,出借一支军队助其成功反攻印度。

然而两者之间还是有分歧的,介于两国边界的坎大哈(Kandahar)是极为重要的战略及商贸城市,公元1593年坎大哈的领主向阿克巴投诚,坎大哈因此落入蒙兀儿人手中,忌讳阿克巴的军事实力,阿拔斯大帝并未出兵坎大哈。两国之间微妙的平衡关系在贾罕吉继位后仍持续,在贾罕吉的心目中,只有波斯和土耳其的君主能够与其平起平坐,其中又以邻近的阿拔斯大帝更为重要。阿拔斯大帝在当时已平定国内的纷争,且从土耳其手中夺回大片失土,建立其威信。而波斯文不仅是蒙兀儿宫廷的官方语言,波斯人更是蒙兀儿宫廷及军队的主要组成之一。另一方面,从拉合尔(Lahore)至伊斯法罕(Ispahan)的骆驼商队络绎不绝,凡举香料、蓼蓝、糖、棉布皆是印度进口至波斯的商品。外在条件下两者互利共生;内心里,贾罕吉认为阿拔斯粗鲁无文,阿拔斯认为贾罕吉过于女性化又奢侈;而军事上,坎大哈依旧是问题中心,阿拔斯从未放弃过夺回坎大哈的机会,直到1622年阿拔斯终于从贾罕吉手中拿回坎大哈,该城自此再未纳入蒙兀儿的领土[26]。由上述史实可知两国之间的关系亦敌亦友,因此阿拔斯大帝将兀鲁伯尖晶石送给贾罕吉的脉络便不难理解。至于阿拔斯大帝的帖木儿身份认同则是出于对内的统治需求,创造一种宗教以外的新认同,以聚拢人心,当朝史官以相当牵强的方式将两者相连结[27]。

3 基本认识及结论

(1)建立于印度次大陆的蒙兀儿帝国由于其得天独厚的矿产资源,丰富的族群及多元文化交流,在宫廷生活中创造出灿若星斗的宝玉石艺术。 珠宝、生活器用、建筑表面装饰的工艺及材料经常互通有无,藉由概括性地了解这三个涵盖了十六至十八世纪印度宝石加工及玉雕艺术的面向,我们能更深刻地理解其发展之工艺背景环境。而带有先人艺术风格的玉器或是刻有名款的先人遗物,则表现了此批玉器的另一个面向。

(2)文中提及的实物作品之背景年代皆于贾罕吉任内,也就是当地玉雕发展较早期的年代,这些玉雕作品虽不属于清宫旧藏痕都斯坦玉器的范畴,却是其前身,是沙迦罕所创造以浅浮雕花叶纹做装饰、日后成为蒙兀儿玉器之代名词之前身。

(3)在贾罕吉朝后期与沙加罕朝前期之际,蒙兀儿艺术风格发生了重大的转变,积累已久、内外交互的刺激于此时开花结果、臻至成熟。透过风格分析及回溯款识所呈现的文化历史内涵,笔者提供了一个清宫旧藏痕都斯坦玉器的参照、其原产地的脉络,因此风格及名款不再只是表面装饰,而是艺术历史片段的痕迹。