华光异彩,美美与共

——从辽代玉器所见的多元文化融通

吴 沫

(广东省博物馆, 广东 广州 510623)

辽代玉器在中华大地近万年的玉器发展史中,犹如一朵奇葩,样式百出,别具一格。其中,部分辽代玉器和与之时代几近并行的北宋或更早的五代、唐代的玉器面貌不大相同,显示出鲜明的特色。从造型、纹饰、材质和功能等方面,这些玉器明显受到同时期或更早时期多种文化元素的影响。它们有的显现出与中原汉文化的密切联系,有的表现出浓郁的草原游牧文化与渔猎文化的风情,还有的则反映出沿着丝绸之路传播而来的佛教文化元素或一些西方国家的文化元素。更多的时候,这些玉器常集多元文化元素于一身,以别样的面貌让人耳目一新,成为了反映辽代契丹文化在丝绸之路上与汉文化及其他文化相互交融和互鉴的极好的物证。在本文,笔者尝试结合文献和实例对辽代玉器所受不同文化元素影响的情况进行梳理和分析,以期对辽代玉器的时代特征和文化内涵获得更深刻的认识,也期望能为当代玉器的设计创新和中华传统玉文化的弘扬提供新的启示。需要指出的是,虽然中国古代玉器通常以透闪石质玉(软玉)为玉材的主流,但是辽代由于受到多元文化因素的影响,还常以琥珀、玛瑙、水晶等宝玉石材质替换透闪石质玉(软玉)制作器物,因此本文所考察的对象不仅有辽代透闪石质玉(软玉)器物,还包括了琥珀、玛瑙、水晶等材质的器物。

1 受中原汉文化影响的辽代玉器

契丹人本是中国北方草原上的游牧民族,主要以畜牧和渔猎为生,在公元916年正式建国,在此后的二百余年先后与五代、北宋诸政权对峙,形成中国历史上第二次南北朝局面。契丹人在建国之前,曾臣服于隋唐王朝,与中原汉人接触渐频,在建国之后更是重视学习中原地区的汉文化和典章制度。《辽史》载:“时太祖问侍臣曰:‘受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?’皆以佛对。太祖日:‘佛非中国教。’倍(指太子,耶律倍)日:‘孔子大圣,万世所尊,宜先。’太祖大悦,即建孔子庙,召皇太子春秋释奠。”[1]可以看到,辽太祖耶律阿保机在建国之初已意识到中原汉文化和儒学的重要性,并表现出尊孔更胜于敬佛。

辽的统治者在政治上实行“因俗而治”,采用“南北面官”制度,即中国历史上出现的最早的一国两制。由契丹贵族担任北面官,掌握核心政权,并以北面官制管理契丹人和其他游牧民族;又仿效唐代官制建立南面官制,主要用于管理汉人[1]。由于辽的南面官制效仿唐制,因此对唐代的朝廷制度、包括在冠服中的用玉制度都应有所悉知。

在地缘上,辽于公元936年并入幽、蓟十六州,相当于获得了“以北京市和山西大同市为中心,东至河北遵化,北迄长城,西界山西神池,南至天津市、河北河间、保定市及山西繁峙、宁武一线以北”的广大地区[2],大大扩张了版图内汉文化圈的面积。这样不仅大大促使了辽的农业技术得到长足发展,还使辽境内原来相对单一、粗放的游牧、渔猎经济向农牧并举、北牧南粮的格局转变。同时,大量汉人工匠进入辽境,带来了先进的手工业技术。公元1005年,辽与北宋签订“澶渊之盟”,之后互派使节、边境互市,辽宋两国边境出现了近一百二十年之久的相对和平和安定。两国在政治、经济和文化上的交流进一步加强。相关记载显示,宋辽两国在这段和平时期,交聘活动频繁,交聘之礼往来不断:“从公元1005年到1121年这116年之间,两国遣使贺生辰的,宋140次,辽135次,总共275次。两国遣使贺正旦的,宋139次,辽140次,总共279次。两国遣使祭吊的,宋46次,辽43次,总共89次。”[3]至辽中后期,辽的统治者更是主动汉化,在观念上表现出对中原汉文化的认同和高度景仰。《松漠纪闻》曾记载:“大辽道宗朝,有汉人讲《论语》”“至‘夷狄之有君’,疾读不敢讲”“道宗曰:‘上世獯鬻、猃狁,荡无礼法,故谓之夷。吾修文物彬彬,不异于中华,何嫌之有!’”[4]可知到辽中后期,汉文化在辽已得到广泛传播,辽的统治者认为他们的文化和礼法已与中原无异[5]。在这样的历史背景下,辽代契丹贵族已深受中原汉文化、包括汉人用玉文化的影响。辽代贵族和官吏墓葬、尤其是高级契丹贵族墓葬中随葬玉器便是很好的证明。

玉带是中国古代玉器中的重要类别,尤其是在唐代,被明确赋予了等级、礼仪的功能,在朝廷冠服制度中有了明确的使用规定,具有重要的礼仪意义。《新唐书·车服志》》载:“显庆元年……以紫为三品之服,金玉带銙十三;绯为四品之服,金带銙十一;浅绯为五品之服, 金带銙十;深绿为六品之服,浅绿为七品之服,皆银带銙九;深青为八品之服,浅青为九品之服,皆鍮石带銙八;黄为流外官及庶人之服,铜铁带銙七。”[6]可见玉带在唐王朝被视为高级官职、地位的象征物,其地位高于金、银等贵重金属。史籍中虽未记载辽代使用玉带的详细规定,但常可见玉带在辽代作为国家间的交聘之礼或辽代统治者对臣子的赏赐之物。《契丹国志》在《宋朝贺契丹生辰礼物》一章中记录逢辽圣宗耶律隆绪生日,北宋“遗金器、食、茶器三十七件,衣五袭、金玉带二条……”;逢辽圣宗母亲承天太后(即历史上赫赫有名的萧太后)生日“约此数焉”(即前述“遗金器、食、茶器三十七件,衣五袭、金玉带二条……”)[4]从出土情况看,玉带主要出现在辽代契丹中高级贵族和汉族官员墓中,如北票水泉1号辽墓、陈国公主墓、解放营子辽墓、小努日木辽墓、扎鲁特旗辽墓、罕苏木前后卜嘎查窖藏和耿新知墓葬中都出土了组合较为完整的玉带(图1),此外耶律羽之墓、海力板辽墓、清河门4号辽墓、耶律延宁墓、巴图营子辽墓、小刘杖子1号辽墓和巴林右旗白音汉窖藏都出土了一定数量的玉带饰。这些情况显示,建国前并无用玉传统的辽代契丹贵族在中原汉人尚玉文化的影响下逐渐形成了尊玉、以玉为贵的文化意识。未经盗扰的辽陈国公主墓中出土了大量玉器即是力证。值得一提的是,陈国公主墓中同时出土了一副汉式玉带和一副游牧民族喜用的蹀躞式玉带,显示辽代契丹贵族一方面对汉人的用玉传统有直接继承,另一方面又将用玉的观念和本民族传统的服饰样式结合起来,制作出具有本民族特色的玉器。辽代玉器普遍成为了契丹文化与多元文化交融的载体和见证物。

位于内蒙古哲里木盟的陈国公主墓是迄今所发现的保存最完整、出土文物最丰富的辽代高级契丹贵族墓葬。该墓中随葬的大量玉器正是契丹文化与中原汉文化交融的产物。其中部分玉器,如果单看玉器本身的造型和纹样,很难想象到这是契丹贵族使用的玉器。陈国公主墓中公主腰间佩戴了1组由1件近方形玉佩和5件动物形玉坠组成的玉组佩(图2a),近方形玉佩整体呈片状,正面饰以玉璧形纹,璧面上阴刻十二生肖图案(图2b),璧纹外周雕饰如意形云纹;动物形玉坠分别为圆雕的玉蛇、猴、蝎、蟾蜍和蜥蜴(或为壁虎)。中国关于十二生肖的说法目前最早可追溯至湖北云梦县睡虎地11号墓出土的秦简《日出·盗者》,其上清楚地记载了与十二地支对应的十二生肖。而隋唐时期是十二生肖文化的繁盛时期[9]。此外,陈国公主墓中公主墓志的盖上也有刻饰有十二生肖纹(图2c)。该墓志“从纹饰到志文都仿唐代墓志制作”[10]。可见中原汉地的十二生肖文化已深入契丹人心。玉组佩中的5件动物形玉坠展示的动物有4种都属于中原民间所谓的“毒虫”动物。宋《武林旧事·端午》载:“蜈蚣、蛇、蝎、蜥蜴等,谓之‘毒虫’”[11]。这些“毒虫”常被合称为“五毒”。由于端午时节,天气渐热,各种有毒动物日渐活跃,人易生病,因此中原北方在汉代就有了关于农历五月五日为毒月毒日、需处处避忌的记载。南宋《岁时广记》引《岁时杂记》记载:“端午,京都士女簪戴,皆剪缯楮之类为艾,或以真艾,其上装以蜈蚣、蚰蜒、蛇蝎、草虫之类及天师形象……”[12]这种做法是中原汉地民间采用“以毒攻毒”的方法来驱邪避凶。陈国公主墓中出现的以玉璧纹、如意云纹、十二生肖纹和“毒虫”类动物造型雕饰的玉佩,具有明显的汉文化元素,显示当时的契丹贵族了解汉人习俗,并理解其中的意义,因此也用类似方法,同时还使用了汉人崇尚的玉材,以融合了多种汉文化元素的器物来驱邪避凶、祈福求安。不过这些玉佩被鎏金银丝穿缀在一起,并挂缀于陈国公主腰间,又显示出契丹人作为游牧民族喜用金银贵金属、喜腰间佩饰的偏好。

图2 十二生肖纹玉佩和十二生肖纹[10]Fig.2 Jade pendants with patterns of the twelve Chinese zodiac signs and the twelve Chinese zodiac signs pattern(a)陈国公主墓出土的玉组佩;(b)玉佩上的十二生肖纹线图;(c)陈国公主墓志盖拓片

砚是中国古代汉文化圈中文人、士大夫常使用的文房用具。辽代契丹贵族在和汉人交往过程中,接触到了文房用具,并且也开始使用砚台。《辽史》载:“(太宗会同四年(941))(后)晋遣使进水晶砚”[1]。在辽代中期、宋辽签订“澶渊之盟”后,这一趋势更加明显。河北宣化的数座辽墓,如张匡正墓、张文藻墓和张世本墓中的壁画上都再现了辽境内使用文房四宝的情形。目前,辽墓中也出土了相当数量的石砚和陶砚[13]。较为特别的是,陈国公主墓中出土了两方玉砚(图3a)。它们形制是唐宋时期中原流行使用的箕形砚样式,砚头呈圆形,砚池(研磨面)呈较浅的斜坡形,砚底平,前底着地,后底有两足。此外,陈国公主墓中还出土了文房用具玉水盂(图3b)。它们都是纯粹受汉文化因素影响的玉器。

图3 陈国公主墓出土的玉文房用具[13]Fig.3 Jade stationeries unearthed from the Princess Chen’s tomb(a)玉砚;(b)玉水盂

丧葬习俗往往是民族文化中最复杂、最具神秘意识的习俗文化,以玉敛葬是中华玉文化中的一大特色[14]。在西周时期已出现了多种专门用于敛葬的玉器。玉握便是其中一类,它们通常形制相同,被握于墓主人左右手中[15]。《释名·释丧制》载:“握,以物著尸手中使握之也”[16]。玉握至汉代尤以猪形最为常见,象征墓主人在过世后的世界仍然掌握丰厚财产。至唐代,仍有少量玉握出现。可知中国汉人以玉握敛葬的丧葬习俗由来已久。契丹人原本盛行风葬后火葬,但至辽太祖时,契丹人风俗已大为改变,人死多为土葬,在辽代中期更发展出契丹贵族头戴面罩、身着网络的葬俗。虽然,陈国公主和驸马也戴黄金面具,全身着银丝网络,但二人双手还各握握手1件(图4)[10]。与中原地区常见的玉握不同的是,其主体为琥珀材质,并且还附有金链。其中,公主分别握双凤纹和龙纹琥珀握手,驸马分别握莲花双鸟纹和龙纹琥珀握手。这4件附金链琥珀握手应是辽代契丹人受汉人玉敛葬文化启发发展而来的新型丧葬器。

图4 陈国公主墓出土的琥珀握手Fig.4 Amber grip artifacts unearthed from the Princess Chen’s tomb(a)握于公主左手的系金链琥珀握手[8];(b)握于驸马左手的系金链琥珀握手[10]

2 受游牧文化影响的辽代玉器

契丹人是盘踞于中国北方草原上的游牧民族,“畜牧畋渔以食,皮毛以衣,转徒随时,车马为家”[1]。畜牧和逐水草而居是契丹人最基本生产方式和生活方式。即使建国后,契丹贵族依然过着四时迁徙、车马为伴的生活。为了适应纵马驰骋的游牧生活,契丹人的衣冠装饰和生活用具多数都可系可挂,便于携带,同时对于马具的装饰尤其重视。辽代玉器也因此在种类和使用方式上与同时期中原地区玉器有所不同,常富有浓郁的草原游牧气息。

玉带原本是中原汉文化中特有的一类玉器,具有重要的礼仪功能。辽统治者也参考汉仪制定了朝廷衣冠制度。《辽史·仪卫志》载:“太祖帝北方,太宗制中国……于是定衣冠之制,北班国制,南班汉制,各从其变焉……”[1]辽代契丹人在中原汉仪的影响下,结合游牧民族的偏好,发展出了玉质的蹀躞带饰(图5)和装饰于马革带上的玉马具饰(图6)。通常,游牧民族所用蹀躞带的带饰多为金属材质,但是在陈国公主墓中公主腰间却系了一副完整的玉蹀躞带(图5b)。这副玉带较为特殊之处是2条蹀躞尾端还各置有1件“倒悬葫芦形”的鎏金铜带饰,整体形式和唐时期内蒙古锡盟苏尼特右旗出土的一副突厥贵族佩戴的金狩猎纹蹀躞带(图5c)颇为相似。它们中悬缀的倒悬葫芦形带饰在6-10世纪的突厥墓中屡见不鲜[17],被认为是突厥文化中的代表性器物[18]。辽代的大横沟辽墓、二八地1号辽墓、五道沟门辽墓、敖汉旗李家营子辽墓、海力板辽墓以及余粮堡辽墓等都出土了类似的金属质地的倒悬葫芦形带饰,显示契丹文化和突厥文化之间存在密切联系。突厥是我国隋唐时期北方草原上的强大游牧民族,契丹人在建国之前,曾多次依附突厥,因此在文化和习俗上与突厥人有诸多共通之处。《新唐书·契丹传》记载:“契丹……其君长为大贺氏,有精兵四万,分为八部,臣事突厥……风俗与突厥大体相同”[6]。公元8世纪初,突厥政衰,原本对中原唐王朝若即若离的契丹人在唐开元三年(公元715年)转投附于唐,后通过和亲、朝贡等方式与唐王朝建立了密切的关系。辽代出现的玉蹀躞带在形式上沿用了契丹人习用的突厥式蹀躞带式,但在材质上却采用了中原汉人珍视的透闪石质玉(软玉),显示契丹上层阶层一方面固守游牧民族穿戴习俗,但同时又接受了中原汉人以玉彰显身份、等级的礼仪文化观念,因此发展出兼具游牧文化和汉文化因素的蹀躞玉带。

图5 游牧民族使用的蹀躞带Fig.5 Diexie belts used by nomads(a)系蹀躞带的西夏国进香者(壁画)[19];(b)陈国公主墓出土的玉蹀躞带[10];(c)锡盟苏尼特右旗出土的金狩猎纹蹀躞带[20]

契丹人是名副其实的马背民族。宋代文学家姜夔在《契丹歌》的第一句就写道:“契丹家住云沙中,耆车如水马若龙”[21]。《辽史》亦载:“契丹旧俗,其富以马,其强以兵”[1]。对于契丹人,马既是财富,又是重要的工具。因此,各种制作精良、材质考究的马具饰也具有了彰显地位的礼仪功能。让人耳目一新的是,契丹贵族墓中除了常见各种金、银、铜材质的马具饰外,还出现了多组玉质马具饰(图6),它们在造型上多是对金属马具饰的模仿,多为五边形、长六边形、T形等,典型的可见于辽驸马赠卫国王墓中。此外,陈国公主墓中还出现了成组且造型别致的玉马具饰,包括狻猊形、马形玉辔饰和三叶花形、四叶花形玉节约。这些造型的玉器在同时期的中原汉地较为少见,可以认为是契丹人对玉器融汇了游牧文化因素后的创新。

图6 辽墓中出土的玉马具饰Fig.6 Jade harness ornaments unearthed from the tombs of Liao Dynasty(a)驸马赠卫国王墓出土的玛瑙马具饰[8];(b)陈国公主墓出土的镶玉银蹀躞带和鞧带[8]

辽代玉器还出现了一类系链容器,既可纳物,又兼具装饰功能,还便于悬置或缀饰,尤具特色,常见的有两种:一种是内部空间相对浅阔的盒形(图7a),另一种是内部空间相对纵深的筒形或瓶形(图7b)。前者多见两片形制相同的部分以子母口扣合,也有少量以金属小盖或金属片附插销盖合。另一种多由筒(瓶)身和盖两部分组成,通常在筒(瓶)口两侧钻孔穿系金链,两股金链汇合后再由盖子下方从盖子中央的小孔穿出,从而将瓶和盖穿系在一起。这两类系链玉容器都可在辽代金银器(图7c、图7d)中找到参考物,富有浓厚的草原游牧气息,在中国古代玉器中有不少属于创新样式。从细节上看,辽代的系链玉容器多是对辽代金银器的借鉴。而金银器本是游牧民族的钟爱。辽代系链玉容器实际正是契丹贵族将其钟爱的游牧文化与中原汉人用玉文化交融后的产物。

图7 辽代遗址中出土的玉盒形佩和金盒形佩、金针筒Fig.7 Jade and gold box-shape pendants, and gold needle cylinder unearthed from the sites of Liao Dynasty(a)陈国公主墓出土的玉鱼形盒佩[8];(b)陈国公主墓出土的玉螺形瓶佩[10];(c)巴彦尔灯苏木和布特哈达出土的菊花纹金盒[20];(d)陈国公主墓出土的錾花金针筒[20]

契丹人是鲜卑人的后裔,而鲜卑人是更古老的游牧民族,有使用步摇冠的传统。《晋书·慕容廆》曾记载:“时燕代多冠步摇冠,莫护跋见而好之,乃敛发袭冠,诸部因呼之为‘步摇’,其后音讹,遂为慕容焉。”[22]燕代分为前燕、后燕和北燕,大约相当于公元3世纪初至5世纪中叶,是中国历史上十六国时期先后由慕容鲜卑人和鲜卑化汉人建立的地方政权。三燕墓葬中曾出土多件金步摇(冠)或步摇构件。典型的如辽宁北票县房身村2号前燕墓出土的金步摇冠(图8a)[23]。陈国公主墓中也出土了一套步摇冠(图8b),其由金丝穿连珍珠,如发卡一般卡在人的头上,其两端各相连1件造型相同、相对而立的龙形琥珀佩,佩饰下又各缀饰3组轻巧的小金片。这一金玉、珍珠结合的头饰或是受到先祖鲜卑人使用步摇冠传统的影响而制作的。而鲜卑人使用步摇冠的文化较可能是受到河西走廊上游牧民族大月氏使用步摇金冠文化的影响[24]。 有意思的是,唐代懿德太子墓的石刻线画中女性所佩戴的头饰(图8c)与陈国公主头戴的珍珠琥珀金叶步摇冠有不少共通之处。而李唐王朝早年有多位王室成员具有鲜卑贵族血统[25]。由此可见,唐代冠饰可能也受到鲜卑人使用步摇冠传统的影响,亦可能对契丹人使用步摇冠饰有互鉴的作用。

图8 步摇冠和头戴步摇冠的唐代宫女图 Fig.8 Buyao crowns and a line drawing of a palace maiden of the Tang Dynasty with a Buyao crown(a)辽宁北票县房身村2号前燕墓出土的金步摇[26];(b)陈国公主墓出土的琥珀珍珠金叶步摇冠[10];(c)唐懿德太子墓石椁线刻画戴步摇凤冠宫女图[27]

3 受渔猎文化影响的辽代玉器

辽代契丹人生活的地域,既有广阔沙漠和草原,又有茂密森林和众多湖泊。前者宜游牧,后者宜渔猎。契丹人因此逐渐形成了以畜牧为主,兼顾渔猎的经济生活方式。《辽史·营卫志》载:“辽国尽有大漠,浸包长城之境,因宜为治。秋冬违寒,春夏避暑,随水草就畋渔,岁以为常。四时各有行在之所,谓之‘捺钵’”“捺钵”是契丹语,是“行营”的意思。辽代的捺钵制度是指统治者和契丹贵族会随四季变化而迁徙至不同地方,并设下行营,以供短时居住及与众臣商议国事,周而复始[28]。根据《辽史》记载,一般情况是“春捺钵,地点在鸭子河泺……先凿冰钓鱼,待天暖冰化后,就开始放出鹘鹰捕捉天鹅和野雁。夏捺钵,没有固定的地方,但多在吐尔山,……在闲暇时候游玩和狩猎。秋捺钵,地点在伏虎林……入山林射猎野鹿和老虎。冬捺钵,地点在广平淀,与南、北面臣僚商议国事,并时不时地出去射猎和习武,也在此时接受南方宋朝及其他国家的贺礼和朝贡。”[29]《辽史》中还多有辽主率众钓鱼、钩鱼、叉鱼、观渔、举办头鱼宴以及呼鹿、捕熊、伏虎的记载。宋人姜夔的《契丹歌》亦云:“平沙歌草天鹅肥,胡儿千骑绕打围。”[21]“渔”与“猎”不仅是契丹人的生活传统,也是契丹贵族的重要娱乐项目和乐趣之所在。因此,辽代工匠常将契丹贵族的游猎用具附以玉柄,又将契丹贵族在游猎过程中喜闻乐见的动植物形象加工成各种佩饰。前者彰显使用者身份的尊贵,后者富有民族气息,生趣盎然。

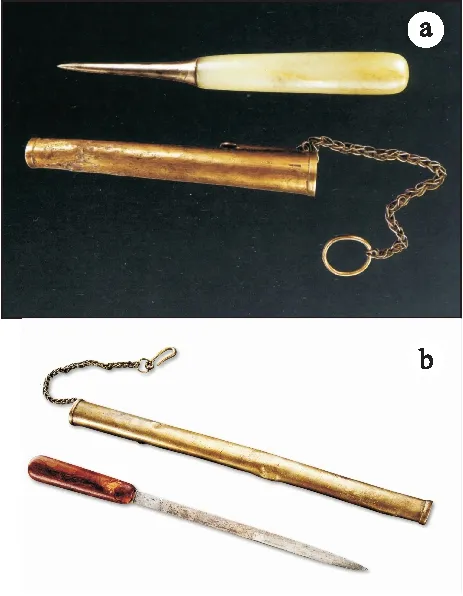

辽代玉器中有多件具有玉柄的游猎用具,包括锥、刀、刀型器等。如辽宁建平县张家营子辽墓出土了1件玛瑙柄(前端包金质刀裤,但刀身已残)、内蒙古陈国公主墓出土了1件玉柄银锥(图9a)、3件琥珀柄铁刃器、1件琥珀柄铁刀、1件玉柄银刀和1件琥珀柄银刀(图9b),辽宁义县清河门4号辽墓出土了1件琥珀刀柄,内蒙古察哈尔右翼前旗豪欠营6号辽墓出土了1件玉柄铜刀和1件玉柄铜刀形器。这些用具应该都是契丹贵族在游猎中使用到的实用器。它们因柄部采用了透闪石质软玉、琥珀、玛瑙等材料更彰显出使用者身份的尊贵。其中,陈国公主墓中出土的玉柄银锥尤具代表性,其出土时悬佩于驸马腰间银蹀躞带右侧,配有鎏金银鞘,制作精良、巧致,被认为是一枚辽代契丹贵族在春季捕鹅时使用的刺鹅锥[30]。宋翰林学士晁迥曾担任契丹国主(圣宗)生辰使,对契丹贵族于春季捕鹅的场景印象深刻:“泊多野鹅鸭,辽主(圣宗)射猎,领帐下骑,击扁鼓,绕泊,惊鹅鸭飞起,乃纵海东青击之,或亲射焉。辽人皆佩金玉锥,号杀鹅杀鸭锥。每初获,即拔毛插之。以鼓为坐,遂纵饮,最以此为乐。”[31]可知辽代贵族会使用以金、玉装饰柄部的刀锥用具。

图9 陈国公主墓出土的游猎用具Fig.9 Hunting tools unearthed from the Princess Chen’s tomb(a)玉柄银锥[32];(b)琥珀柄银刀[20]

辽代贵族墓葬中还出土了多件玉臂鞲,多呈椭圆形瓦状,正面略弧、背面略凹,两侧突出部分各有1个扁长孔,可供皮条或金属链等穿系。辽代的这种玉器在发现之初并未被识别,直到辽陈国公主墓中出土的玉臂鞲(图10a)被发现与金链相连,套于驸马左臂之上,才被认识到是一种臂鞲,并被推测是契丹贵族用来架鹰的一种架鞲。但是,随着对更多辽代有架鹰场景的墓室壁画考察,目前,多数学者认为辽代的这种玉臂鞲并不是作架鹰之用,而是作射箭时用来护臂的用具,即是一种射鞲[33]。实际上,辽代早期的契丹贵族墓中就有类似形制的金属材质臂鞲出土,如辽宁彰武县朝阳沟2号辽墓出土了1件鎏金银鞲(图10b),其表面还錾刻有首尾相接摩竭纹。辽代玉臂鞲应是对这类金属臂鞲的模仿。目前还可识别为辽代玉臂鞲的,有内蒙古凉城水泉27号辽墓男性墓主人左手腕部出土的1件玛瑙臂鞲、辽宁锦州张扛村2号辽墓出土的1件白玉质“瓦状内曲”玉饰件、内蒙古赤峰市哈喇海沟辽墓出土的1件玛瑙臂鞲、内蒙古赤峰市敖汉旗新地乡英凤沟7号辽墓出土的1件玛瑙臂鞲、辽宁朝阳前窗户村辽墓出土1件抹角菱形饰(边有双孔)、辽宁法库县叶茂台8号辽墓出土的1件“滑石带卡”(发掘简报描述为“青绿色,色泽莹润”,从造型看实为臂鞲)[29]。这些墓葬的墓主人多数可明确为男性契丹贵族,显示玉臂鞲在辽代社会主要为男性契丹贵族所用。这种玉臂鞲同时具有辅助射猎和彰显身份双重功能,亦是由契丹贵族日常所需应运而生的一种新型玉器。

图10 辽墓中出土的臂鞲Fig.10 Armbands unearthed from the tombs of Liao Dynasty(a)玉臂鞲(陈国公主墓)[32];(b)鎏金银鞲(辽宁彰武朝阳沟2号墓)[26]

辽代玉器中还有不少玉器在造型或纹样上和湖泊、森林所见动植物有关,包括鱼、鹅、雁、鸭、鸳鸯、兔、熊、荷花、树叶等(图11)。这些都是契丹人在渔猎生活中喜闻乐见之物,充满生活气息。《契丹国志》载:“(辽地西北)地苦寒,水出大鱼,契丹仰食”[4]。从出土情况看,辽代的动植物玉器多出土于契丹贵族墓葬和佛塔遗存中;质地主要为透闪石质玉(软玉)、水晶和琥珀;多数为佩饰,少数为佛教供养器、装饰器;在造型上,动物或单只、或成对,成对的动物有的并排相贴、有的相向交错、还有的首尾相接,有的还与荷花共同出现,样式多种多样,无不反映出辽代渔猎文化的因素。这些玉器中有相当一部分同时是可纳物的容器,在设计上常经过巧妙的设计,很好地实现了实用性与观赏性的统一。同时,辽代这些富有浓郁渔猎生活气息的动植物玉器玉器也为后来的女真人、蒙古人接受中原玉文化、使用玉器提供了借鉴和指引。它们正是后来金元时期盛行的春水玉、秋山玉发端之源头,对于金元玉器的发展具有十分深远的影响。

图11 辽代遗址中出土的动植物形玉器Fig.11 Animal and plant-shape jade artifacts unearthed from sites of Liao Dynasty(a)朝阳北塔天宫出土的玉雁[34];(b)清河门4号辽墓出土的双鹅青玉小盒[26];(c)陈国公主墓出土的交颈鸿雁玉佩[8];(d)陈国公主墓出土的双鱼玉佩[8];(e)白音汉窖藏玉熊[8];(f)巴图营子辽墓莲花荷叶纹琥珀饰[ 29]

4 受佛教文化影响的辽代玉器

契丹人最初信仰萨满教,但辽的统治者为了政治的需要,在建国之初由国家推动了佛教的发展。在辽代初期,佛教已得到社会的普遍认可。辽太宗时期,太宗将幽州大悲阁白衣观音像“尊为家神”,并在上京兴建佛寺[1]。辽圣宗、兴宗和道宗三朝,统治者对佛教更是倍加推崇,王公贵族和黎民百姓也上行下效,对佛教尊崇备至[35]。至辽中期,佛教已深入辽的整个社会,也由此对辽代玉器产生了诸多影响。辽代玉器中有部分器物和佛教密切关联,它们或为佛教供养器、法器象征物、佛堂装饰物;或为人体服饰和身体上的饰件,通常寄托了当时辽人对美好生活的祈求和期盼。这些玉器常附有金属链,可被悬置或被缀挂,显示出草原游牧文化的特色,在造型上又常有创新,是辽代富有特色的玉器。

舍利盒(罐)是用来盛装佛舍利的容器,通常和其他供养物一起被放置于佛塔之中。辽宁阜新市红帽子乡辽塔地宫出土了1套金链竹节形玉舍利盒(图12a)。辽宁朝阳市北塔天宫出土了1套金盖玛瑙舍利罐(图12b)。它们都是有盖、体中空、可纳物、附金链、可悬挂,并且原本都藏于一小型的金塔之中。相比较,中国古代其他遗址出土的舍利容器通常没有附链。笔者推测,辽代佛寺使用舍利容器或许有特别的仪轨,将之用金属链悬置于另外一件容器之中可保其安稳。天津市蓟县独乐寺塔出土的2件水晶罐(图12c)有上述舍利罐的特点,或也是作盛装舍利之用。通常,宗教场所习惯采用珍贵的材料制作器物,以赋予其庄严感和权威感,并由此增加信徒的崇敬之情。显然,在辽代的佛寺,(透闪石质)玉、玛瑙和水晶都都被视为珍贵的材料。

图12 辽代佛塔遗址中出土的玉(水晶)容器Fig.12 Jade (crystal) containers unearthed from the pagoda sites of Liao Dynasty(a)红帽子村辽塔地宫出土的金链竹节形玉盒[26];(b)朝阳北塔天宫出土的金盖玛瑙舍利罐[34];(c)独乐寺塔出土的水晶罐[35]

值得一提的是,红帽子乡辽塔地宫出土的金链竹节形玉舍利盒设计得十分精巧,可谓匠心独运。其主体为白玉,呈竹节状,共6节,盖1节,盒身5节;盖两侧和盒身两侧皆出贯耳,共3组,由金链由下至上穿过贯耳将盒身与盖连接起来,再共同系于一金环上,金链两端又各缀饰1件包叶状金片的蓝色茄形玻璃坠。辽境内并不盛产竹,而中原汉地对竹的利用和喜爱则有着悠久历史,到了唐宋时期,尚竹的观念在中原士大夫阶层进一步强化。这一玉盒的制作或是受到中原汉人尚竹文化的影响而得到启发。竹子四季常绿,具有顽强的生命力,以竹节形舍利盒盛装舍利子,或有为玉盒注入强大生命力的寓意。而系以金链是典型草原游牧民族惯用的做法,蓝色玻璃坠则较可能是受到西方彩色宝石文化影响而制作出的饰件。因此,这套金链竹节形玉舍利盒是一套同时受到佛教文化、中原汉文化、草原游牧文化和西方彩色宝石文化多种因素共同影响而制作出的器物。

飞天是印度佛教诸神之一,梵文名为乾达婆,汉语译为“香音神”,被认为是佛教中能乐善舞、可为人间散花放香的一类仙神,早期多作男相[36]。在出土的辽代玉器中,可见3例玉飞天(图13),分别出土于喀左北岭1号辽墓、解放营子辽墓和朝阳北塔天宫,都由镂雕工艺制作,在纹样上具有一定共性:男相,头戴冠帽,手腕戴镯,上身裸露,肩披飘带,双脚裸露,身下有祥云或云朵状物。其中,喀左北岭辽墓出土的玉飞天是1对玉耳饰,耳钩由飞天冠帽后部延申而成,呈S形,和整个耳饰为一整体。可以想象,这种耳饰被佩戴后,悬垂于耳畔,恰似飞天飞翔于空中。如果佩戴者骑马前行,这种玉飞天耳饰的动感还会进一步加强,这正投合了契丹人作为游牧民族的审美喜好。这种以佛教天神形象作为耳饰主体的玉器,在更早的时代尚未有见,是辽代的创新做法。另外2件辽代玉飞天因为具有多处镂孔,推测也是被悬缀起来使用。它们同样是富有契丹民族特色的佛教用器。

图13 辽代遗址中出土的玉飞天Fig.13 Jade Feitian unearthed from of the sites Liao Dynasty(a)喀左北岭1号辽墓出土的飞天形玉耳饰[26];(b)解放营子辽墓出土的玉飞天[8];(c)朝阳北塔天宫出土的玉飞天[34]

辽代玉器和金银器上都出现了较多的龙凤纹样(图14)。龙凤原本是汉文化中的传统神性动物形象,经过数千年的发展,已逐渐演化为帝王与皇家的象征。辽代的龙凤纹有一个特殊现象,其常伴有火焰宝珠纹共同出现,显示它们具有明显的佛教意味[36]。火焰宝珠常被和摩尼宝珠关联,后者常和火焰关联,具有神奇功能。《佛说长阿含经》载:“有摩尼珠,名曰焰光,置于釜下,饭熟光灭,不假樵山,不劳人功。在佛教中神奇之至,妙不可言”[37]。《大智度论》中更记录摩尼宝珠神奇之至,妙不可言:“问曰:‘摩尼宝珠,于玻璃、车渠、玛瑙、珊瑚、琥珀、金刚等中,是何等宝?答曰:有人言:此宝珠从龙王脑中出。人得此珠,毒不能害,入火不能烧,有如是等德......此宝珠名如意......是宝常能出一切宝物。衣服饮食随意所欲尽能与之。亦能除诸衰恼病苦等。是宝珠有二种。有天上如意宝。有人间如意宝。诸天福德厚故珠德具足。人福德薄故珠德不具足。’”[38]龙、凤和火焰宝珠纹伴出,或有以龙、凤守护宝珠之意,从而确保得到宝珠的护佑,获得“功德、福德和佛道”[39]。唐代法门寺地宫中用以盛放佛指舍利的八重宝函的表面就雕饰有双龙戏珠纹和双凤纹[40]。可知唐代已将龙、凤形象和佛教关联。辽早期受唐文化影响颇深。辽代玉器、金银器上出现龙凤纹或可能受唐代佛教用器上出现龙凤纹的启发。辽代赋予龙凤纹佛教意义的做法,也有助于我们更好地理解这类玉器。陈国公主墓中出土1件龙凤纹玉盒形佩(图14a),其中的龙凤纹样并不太典型,但二者皆伴有宝珠状物出现,由此可断定其所雕饰纹样为龙凤纹无疑。红帽子乡辽塔塔基地宫中会出土游龙戏珠纹玉杯(图14b),朝阳北塔天宫出土龙纹琥珀器(图14c)应都因龙可护佑火焰宝珠而制作。

图14 辽代遗址中出土的龙凤纹器Fig.14 Relics with dragon and phoenix patterns unearthed from the sites of Liao Dynasty(a)陈国公主墓出土的龙凤纹玉盒形佩[8];(b)红帽子塔乡辽塔塔基地宫出土的龙纹玉杯[26];(c)朝阳北塔天宫出土的龙纹琥珀器[34];(d)张家营子辽墓出土的双龙戏珠纹鎏金银捍腰[26];(e)敖汉旗出土的双凤戏珠纹鎏金捍腰[20]

摩竭是印度神话中的一种神兽,传为水神的坐骑,长鼻利齿、鱼身鱼尾。摩竭后为佛教所用,梵文称其为makara, 汉译作摩竭、摩羯、摩伽罗等,大约于公元4世纪随佛教传入中国,在唐代成为了金银器上流行的装饰纹样[41]。辽早期受唐代遗风影响浓厚,同时盛行佛教,对摩竭的形象钟爱有加。从出土的辽代文物看,契丹人擅长对喜爱的形象不断强化,并将其发扬光大。虽然唐宋也较常见摩竭形象,但都不如辽代契丹人所表现得热衷。在辽代文物中,摩竭的形象不仅可见于金银器上,还可见于三彩陶器、石器、玉器等上;不仅可见具象的形式,还可见抽象形以及变换为摩竭舟的形式。具象摩竭形玉饰分别见于辽宁叶茂台7号辽墓(图15a)和陈国公主墓(图15b)中。前者为1对摩竭形琥珀耳饰,整体给人难辨其形的感觉,但借助辽代摩竭形金耳坠(图15c)的特征作参考,就可轻松辨别出摩竭的圆眼、卷鼻、头、翅、臀鳍和鱼尾等特征。后者为佩于陈国公主腰间的玉组佩中的玉坠,其一组组玉佩共缀饰5件玉坠,有2件都为摩竭形象(单只和成对的各一),更显示出契丹贵族对这一形象的偏爱。叶茂台3号辽墓还出土了1件抽象摩竭形玉耳饰(图15d),略呈U形,侧部有一球形突起,下部有一饼状突起。如果单看这一形式,会感到费解,但将其和辽代的摩竭形金耳饰(图15c)进行对比,就可以发现二者在形式上有多处可相互对应,其中尤其明确的是其侧部球形突起是象征火焰宝珠,其下部饼状突起则代表摩竭双翅。通常,出土抽象摩竭形耳饰的墓葬的规格一般相对出土具象形摩竭墓葬的低,这也或许是抽象形摩竭在形式上有所简化的原因。但无论怎样,抽象形的摩竭对于契丹人显然已具有符号化的意义,佩者和观者都能一眼即明,理解其中的寓意。此外,陈国公主墓中出土了一对琥珀珍珠耳坠(图15e),每只耳坠都以金钩作耳钩,下方各以4件琥珀饰件、6颗大珍珠和10颗小珍珠用细金丝相间穿缀,其中琥珀饰件均为摩竭舟形,舟上有舱、桅杆、鱼篓及划船和捕鱼的人,妙趣横生。这种带有人物的摩竭舟造型是辽代特有的器物造型,金饰(图15f)上亦有见到。其形式或和佛经中提到摩竭毁船的传说有关。《商人求财经》载:“彼(商人)在海中为摩竭鱼王破坏其船……”[42]可以看到,长期处在多种文化因素交汇滋养下的辽代契丹文化,对于不同材质的艺术形象进行相互借鉴,再做“减法”和“加法”可谓驾轻就熟。这也促进了辽代玉器的样式不断推陈出新。

图15 辽墓出土的摩竭题材饰品Fig.15 Makara ornaments unearthed from the tombs of Liao Dynasty(a)叶茂台7号辽墓出土的摩竭形琥珀耳饰[26];(b)陈国公主墓出土的玉组佩[8];(c)耶律羽之墓出土的摩竭形玉耳饰[20];(d)叶茂台3号辽墓出土的抽象摩竭形耳饰[43];(e)陈国公主墓出土的摩竭舟形琥珀珍珠耳饰[10];(f)巴图营子辽墓出土的摩竭舟形金饰[44]

5 受西方文化影响的辽代玉器

辽在极盛时期,疆域“东至于海,西至金山,暨于流沙,北至胪朐河,南至白沟,幅员万里”[1],其西部疆域挺进至今天的新疆境内。辽在当时的欧亚草原丝绸之路上扮演了重要角色,和西方多个国家建立了朝贡和商业往来。这里的“西方”主要指辽国以西的中亚、西亚乃至部分欧洲地区。《契丹国志·诸小国贡进物件》载:“高昌国、龟兹国、于阗国、大食国、小食国、甘州、沙州、凉州,以上诸国三年一次遣使,约400余人,至契丹贡献玉、珠、犀、乳香、琥珀、玛瑙器、镔铁兵器、斜合黑皮、褐黑丝、门得丝、怕里呵、碙砂、褐里丝,已上皆细毛织成,以二丈为匹。契丹回赐,至少亦不下四十万贯”[4]。可见当时辽国以西的诸多国家通过朝贡形式为辽王朝提供了大量珍贵原材,包括(和田)玉、琥珀、玛瑙等。所谓“朝贡”实际“亦贡亦贾”,带有明显的商业性质。在这种朝贡、商贸往来过程中,西方诸国的文化也与辽代契丹人的文化发生互动和融合。辽代有部分宝玉石器明显和中原汉地玉器大不相同,从材质和组合形式看,应是明显受西方文化因素影响。

辽代契丹贵族墓葬中出土了多组由玛瑙、琥珀、水晶及黄金等珠饰、佩饰组合成的串饰(图16)。它们具有较多共通之处,似受相同文化因素影响制作而成。它们都是由多件珠饰或佩饰串联组成,多有节点状装饰物,并可由节点分成多段,在色彩上较为鲜艳,常出现多种材质的组合,如玛瑙、琥珀、水晶等,部分节点辅以镂空金丝球,鲜见透闪石质软玉,部分坠饰出现成对的心形坠和T形坠,部分坠饰表面又附加黄金装饰。这类饰品和中原汉文化没有明显关联,较可能和草原丝绸之路上同时兼爱黄金和彩色宝石、崇尚奢华风格的某种西方文化因素有关。其中,特别值得关注的是,常成对出现的心形坠和T形坠几乎不见于辽代以外的中国其他时代,是辽代的标志性器物。但它们的文化渊源目前仍未有定论[45]。这些器物较可能和辽代遗址中出土的一些水晶、玛瑙或琥珀与金银材质共出的器物存在关联。

图16 辽代契丹贵族墓葬出土的璎珞和串饰Fig.16 Yingluo and string ornaments unearthed from the tombs of Khitan nobles of Liao Dynasty(a)吐尔基山辽墓出土的水晶玛瑙金珠璎珞[8];(b)耶律羽之辽墓出土的饰金坠水晶玛瑙璎珞[8];(c)叶茂台7号辽墓出土的水晶琥珀璎珞[26];(d)陈国公主墓出土的琥珀璎珞[10];(e)叶茂台7号辽墓出土的玛瑙管与金丝球[26];(f)花根塔拉辽墓出土的包金水晶心形坠和包金水晶T形坠[8]

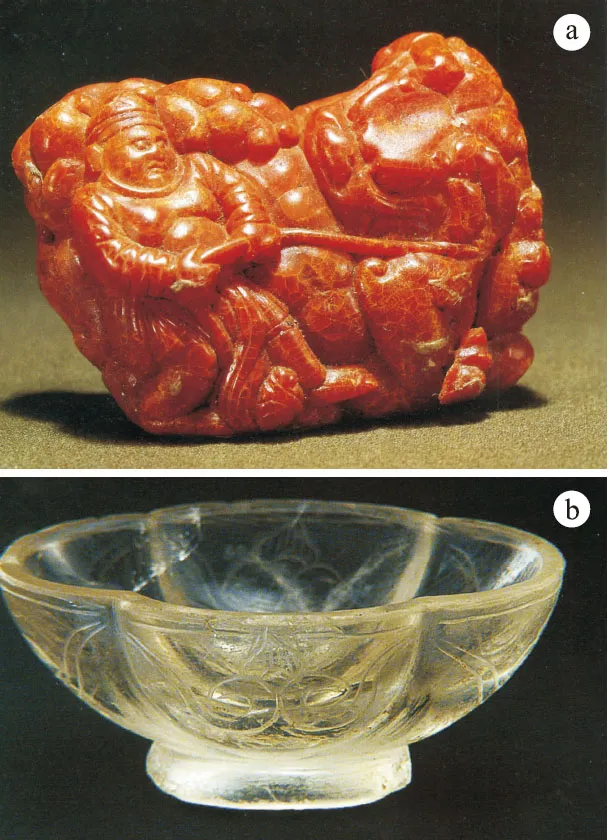

其他可以获得一定线索的是陈国公主墓中出土的胡人驯狮琥珀佩饰(图17a)和四曲椭圆形水晶杯(图17b)。它们具有明显的西方文化元素。前者是一件圆雕胡人驯狮纹样的琥珀佩,风格写实,被认为应是西方工匠的写实作品[10]。后者形式特别,和唐宋相对多见的多曲花口杯不同的是,其杯口有两曲不通杯底,呈横向的“分层”式。这种部分曲口不通器底、呈横向分层式的多曲长杯的祖形在伊朗,是公元3至8世纪波斯萨珊时期创造定型的器物[47]。此外,陈国公主墓中还出土了7件精美的玻璃器,被认为“产地虽不一致,但是主要的是出产于伊朗一带”[10]。

图17 陈国公主墓出土的具有西方文化元素的器物Fig.17 The artifacts with western cultral elements unearthed form the Princess Chen's tomb(a)胡人驯狮琥珀配饰[10];(b)多曲椭圆水晶杯[19];

根据《册府元龟》,盘踞于伊朗地区的萨珊王朝在公元7世纪中叶被大食(即阿拉伯帝国,笔者注)灭国[49],大量波斯移民迁入到中国唐王朝避难[50]。宿白先生曾指出:“从8世纪中叶起,粟特人、波斯人大批东来,来了以后又不好回去,特别是波斯人,就在内地安家立业了。......波斯王族等上层人物和粟特上层人物的东来,又带来了许多高级的奢侈用品和各种豪华的游艺,这些对唐代上层也是有一定能影响的。”[51]《周书.异域.波斯》载:“波斯国,大月氏之别种.....王姓波斯氏。坐金羊床,戴金花冠,衣锦袍、织成帔,皆饰以珍珠宝物.....饰以金银华,仍贯五色珠,络之于膊。”[52]可见古代波斯贵族喜奢华之物,常以金、银、珍珠宝物、五色彩珠等作为饰品。辽代前期契丹贵族深受唐代遗风影响,或有可能同时受到波斯流亡王族的波斯风影响。这也或许正是在辽代初期墓葬,如吐尔基辽墓、耶律羽之辽墓就已开始出现了风格奢华且颇具成熟韵味的璎珞佩饰的原因。波斯萨珊文化是由阿契美尼德文化发展而来。后者就有喜用玛瑙、水晶及彩色宝石的传统。总的说来,中亚、西亚地区的首饰文化发达,擅长以黄金、玛瑙、青金石、珊瑚等制作项饰和其他珠串,我国汉唐以来都时有相关的项饰出现。如广州汉代由海上丝绸之路舶来的各种间以金珠、玛瑙珠和水晶珠的项饰(图18a),再有唐代王室贵族李静训墓中出土的金镶宝石、珍珠、青金石等的项饰(图18b)。其产源或可为辽代各类珠串项饰的渊源提供一定线索。

图18 汉唐时期具有西方文化的元素项饰Fig.18 Nesklaces with western cultural elements of Han and Tang dynasties(a)广州东汉前期墓葬出土的珠饰[8];(b)唐代李静训墓出土的金玉项链[46];

6 认识与启示

辽代的玉器具有十分丰富的类型、样式和文化内涵,它们是辽代契丹人在认同中原玉文化的基础上,又结合本民族的生活方式、审美喜好及宗教信仰等,对自身使用的玉器做了诸多变化和创新。契丹人具有明显的开放性和包容性。辽代玉器正是融入了多种文化元素,如游牧文化、渔猎文化、佛教文化以及一些西方国家文化元素后的产物。它们也因此呈现出特别的面貌和个性鲜明的特征。

中国有着悠久的用玉历史,近万年来用玉的传统从未中断。玉文化也因此成为将中华民族文化区别于世界其他民族文化的重要标志。辽代玉文化是中华玉文化的重要组成部分,其为后世的金和元乃至清继承与发展玉文化提供了借鉴和指引。由于对玉文化的认同也正是基于对中华文化的认同,因此无论是契丹人,还是女真人、蒙古人、满人,始终都处于中华民族多元一体的民族大格局之中。对玉、玉器的喜爱也成为联结华夏各民族的精神纽带。

辽代玉器的变化与创新为中华玉文化注入了新鲜血液,其创新的模式值得我们今人在对玉器的设计创新和对中华传统玉文化的弘扬方面提供了借鉴。辽代玉器最大的特色莫过于融多种文化元素于一体,博采众长,但又适应于本民族的生活传统和审美情趣,其采用的模式包括:(1)样式不变,变换或增加材质,如用琥珀、玛瑙、水晶材质替换透闪石至软玉,或增加琥珀、玛瑙、水晶、珍珠乃至金银等材质;(2)主体样式不变,附件变化,如加入金链;(3)材质不变,样式变化,采用其他材质、如引入金银器中流行的样式;(4)样式不变,增加其他的纹样,如增加喜爱的摩竭、飞天、鹅、雁等纹样;(5)功能变化或增加功能属性,如原本仅作为佩饰的,增加纳物的功能,如制作各种盒形佩、筒形佩;(6)强化,对某一题材或主题不断地强化,形成特色的体系,如摩竭题材、飞天题材的玉器;(7)抽象,对原本流行的样式进行抽象、简化,仅保留符号化的特征,如抽象形玉摩竭;(8)增加不同的文化元素,不断做“加法”,如加入游牧文化元素的蹀躞玉带,加入游牧文化、佛教文化元素、西方宝石文化元素的附链玉舍利盒。

辽代玉器的这些发展模式告诉我们,在发展自身特色文化的时候应该具有开放性和包容性,而不是保守地桎梏于自身的文化范围中,应敢于融合其他民族的文化因素,由此丰富自身文化的内涵和生命力,但与此同时,契丹贵族自始至终保持了对捺钵(四时迁徙)传统的坚守,显示出在对文化创新的同时也坚定对固有的文化传统的坚守,从而固守本体文化的根基,形成清醒的民族文化自觉。