造林密度对6年生杉木幼林生长及林下光环境的影响

江上喜

(福建省顺昌埔上国有林场, 福建 顺昌 353205)

林分密度调控是提高人工林生产力与结构稳定性的重要经营措施之一[1]。合理的造林密度可提高林分养分循环速率,增强林分生产力,获得最佳的经济和生态效益[2]。林下植被是林分生态系统中不可或缺的一部分,对林分有效养分分配及林地土壤肥力变化具有重要影响[3]。林分密度是影响林下植被生长发育的主要因素之一。丁凯等[4]研究表明,林分密度与林下植被生物量具有显著相关性,而林下植被生物量又显著影响土壤理化性质。林分冠层结构是林分生态系统在长期进化过程中为适应环境变化以及提高群体光合效应而形成的一种生态对策。不同的林分冠层结构会形成不同的林内光环境,进而影响林木生长和林下植被分布[5]。

杉木(Cunninghamialanceolata)是我国南方优良速生树种。不合理的林分管理措施导致杉木林地力日益衰退、土壤酸化。李晓燕等[6]研究表明,杉木生长不仅与良种水平存在一定关系,还与造林密度密切相关。合理的造林密度能够维持地力、优化杉木人工林的生态功能。近年来,有关林分密度对杉木生长[7-8]、林下植被多样性[9-10]、碳储量[11]等影响的研究已见报道,但相关研究多集中在中龄林、近熟林阶段,对幼龄林的研究相对较少。因此,本文以不同造林密度6年生‘洋020’杉木无性系幼林为研究对象,分析其林分生长、林内光环境及林下植被生物量差异,以期为‘洋020’杉木优良无性系的高效培育提供依据。

1 研究区概况

试验林位于福建省顺昌埔上国有林场福介洋管护站44林班53大班010小班 (117°46′E,26°55′N)。该区属亚热带海洋性季风气候,年均气温18.6 ℃,年均降水量1 882 mm,无霜期229 d,平均相对湿度81%,平均海拔150~225 m。研究区属低山丘陵地貌,土壤为山地红壤,土层厚度1 m以上,土壤较肥沃;坡向北,坡位中坡,坡度28°~34°,海拔237 m。试验林林下植被草本层主要有乌蕨(Odontosoriachusana)、芒萁(Dicranopterisdichotoma.)、乌毛蕨(Blechnumorientale)、半边旗(Pterissemipinnata)和淡竹叶(Lophatherumgracile)等。

2 研究方法

2.1 试验设计

采用完全随机区组设计,共设置3个区组,每个区组5个处理,造林密度分别为833、1 667、2 500、3 333、6 666株·hm-2,株行距分别为3 m×4 m、3 m×2 m、2 m×2 m、2 m×1.5 m、1 m×1.5 m,共计15块固定样地。每块样地面积为25 m×25 m,样地间种植2排火力楠为隔离带。2017年3月上旬造林,苗木为福建省洋口国有林场提供的1年生‘洋020’杉木无性系扦插苗。‘洋020’杉木无性系是经过良种审定,并在全国杉木产区推广的优良无性系(审定编号:闽R-SC-CL-012-2008)。为保证各试验地立地条件基本一致,移除采伐剩余物后挖暗穴造林,穴规格为40 cm×40 cm×30 cm。造林当年5月中旬及10月中旬各锄草1次,造林第2年及第3年5月中旬及10月中旬各劈草1次。2017年11月下旬对各样地进行补植,确保林分密度不变。

2.2 测定项目及方法

2.2.1 生长指标 2022年7月对各样地杉木进行每木调查。其中,胸径采用围径尺测量,树高、枝下高采用超声波测高测距仪(Vertex Ⅳ)测量,冠幅采用伸缩标杆测量。

2.2.2 林下植被生物量 采用5点取样法,在每块样地取左上、右上、左下、右下、中部5个1 m×1 m的小样方,通过全部收获法获取小样方内地上部分林下植被,称取鲜物质量并记录;分别采集各样品500 g,带回实验室于85 ℃下烘干至恒重,计算林下植被单位面积的干物质量。

2.2.3 林冠指数 2022年7月中旬傍晚16:00~18:00,用45°遮盖帽植物冠层分析仪(LAI-2200C)测定林冠上、下透射光线。在样地外空旷无遮挡环境下选取1个A点作为林冠上层数据,在每个样地内以“S”型选取9个B点作为林冠下层数据,A、B两点高度约1 m。测定时确保探头保持水平,每个样地不超过15 min。通过仪器辐射转移模型自动计算叶面积指数(leaf area index, LAI)、天空开度(diffuse none-interceptance, DIFN)以及平均叶倾角(mean leafangle, MTA)。

2.3 统计与分析

采用Excel 2016进行数据处理,采用SPSS 27.0进行单因素方差分析以及Person相关性分析。

3 结果与分析

3.1 造林密度对杉木幼林生长的影响

从表1可以看出,随着造林密度的增大,杉木幼林平均胸径、树高、枝下高总体呈先升高后降低的趋势,其中3 333株·hm-2林分最大;平均冠幅随造林密度的增大呈先下降后升高又下降的趋势,其中3 333株·hm-2林分最大。单因素方差分析表明,3 333和6 667株·hm-2林分平均胸径差异显著(P<0.05),833、3 333株·hm-2林分与6 667株·hm-2林分平均冠幅差异显著,833与3 333株·hm-2林分平均枝下高差异显著,各造林密度林分平均树高差异均不显著(P>0.05)。

表1 不同造林密度下杉木幼林生长指标比较1)

3.2 造林密度对杉木幼林林下植被生物量的影响

从图1可以看出,杉木幼林林下植被生物量随造林密度的增大呈现先升高后下降的趋势,且除833株·hm-2林分外,其他造林密度林分间差异均达显著水平(P<0.05)。其中,1 667株·hm-2林分林下植被生物量最大,达8.69 t·hm-2;6 666株·hm-2林分最小,仅1.93 t·hm-2。

图1 不同造林密度下杉木幼林林下植被生物量比较

3.3 造林密度对杉木幼林冠层结构的影响

LAI、DIFN分别表示林木单位面积的叶片面积及天空被林冠遮挡的面积。LAI和DIFN作为森林冠层结构的重要参数,均能反映林冠对光能的利用以及林下光照的分布情况[12]。从表2可以看出,不同造林密度杉木幼林LAI、DIFN和MTA分别在0.70~2.48、0.23~0.59和35.32°~51.85°之间。其中,LAI随着造林密度的增大呈逐渐升高的趋势,且6 666株·hm-2林分LAI显著高于833、1 667、2 500株·hm-2林分;DIFN随造林密度的增大呈逐渐降低的趋势,其中833株·hm-2林分最高(0.59),且与3 333、6 666株·hm-2林分差异达显著水平;MTA随造林密度的增大呈先降低后升高再降低的趋势,但不同造林密度林分间差异不显著。

表2 不同造林密度下杉木幼林林冠指数比较1)

3.4 杉木幼林各指标间的相关性分析

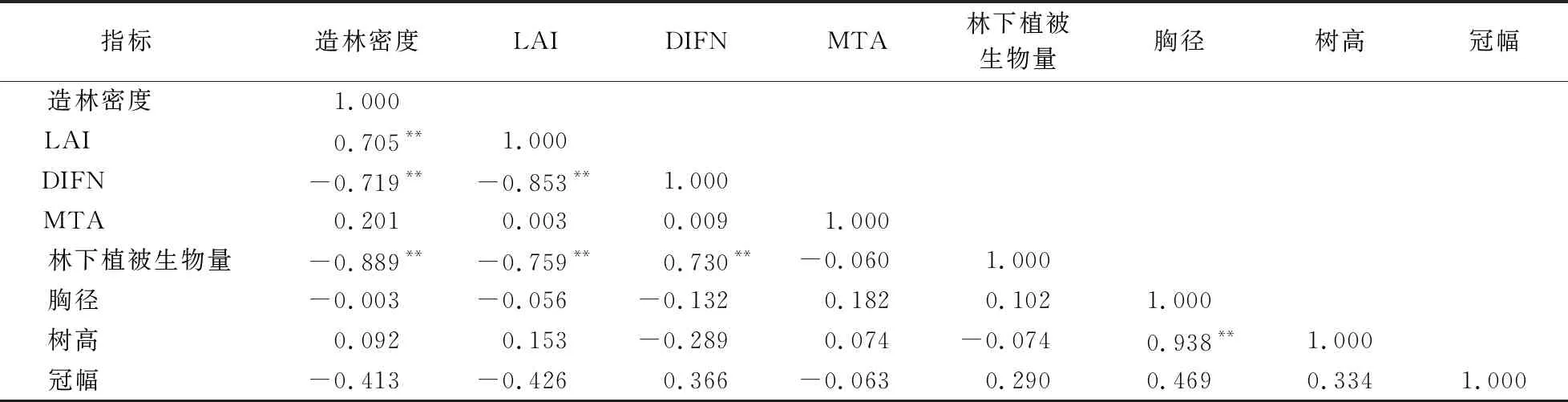

从表3可以看出,杉木幼林造林密度与LAI呈极显著正相关(P<0.01),与DIFN、林下植被生物量呈极显著负相关;LAI与DIFN、林下植被生物量呈极显著负相关; DIFN与林下植被生物量呈极显著正相关;胸径与树高呈极显著正相关。

表3 杉木幼林各指标间的相关性1)

4 讨论与结论

4.1 不同造林密度下杉木幼林生长差异

密度管理是人工林高效培育技术环节中的一个重要措施,合理的造林密度是林木获取养分资源和生存空间的保证[13]。林分郁闭前,杉木幼林生长主要取决于苗木质量以及立地条件等因素,林分密度的影响相对较小[14];而相同立地条件下,郁闭后杉木幼林生长则会受到造林密度的直接影响[15]。本研究发现,杉木幼林平均树高、胸径随造林密度的增加总体上呈先升高后降低的趋势;平均冠幅则呈先降低后升高再降低的趋势。这主要由于低密度林分(833株·hm-2)中杉木与林下植被对资源的竞争过于激烈,从而抑制树高与胸径的生长;而高密度杉木林(6 666株·hm-2)因林分过早郁闭,种内对资源的竞争增强,资源空间减少,使得杉木对资源的获取逐渐不成比例,导致树高、胸径与冠幅的生长均不佳,该结论与谢一鹏[16]的研究结果相似。陶韬等[17]研究表明,林分密度为1 600株·hm-2时,8年生杉木幼林树高、冠幅、胸径及单株材积表现均最佳。郭光智等[18]研究发现,初植密度为5 000株·hm-2最有利于36年生杉木林林分蓄积量的积累。本研究发现,造林密度为1 667、2 500、3 333株·hm-2时,6年生杉木幼林胸径、树高和冠幅生长均优于833、6 666株·hm-2林分。该结果与他人研究结果略有差异,可能是由于立地指数以及林龄不同,导致造林密度对杉木生长的影响不同。

4.2 不同造林密度下杉木幼林林下光环境及植被生物量差异

林冠通过光合作用截取一定光辐射,而透过林冠的有效光辐射使林分形成稳定的冠层结构[19]。合理的造林密度可形成对光资源利用效率较高的冠层结构,不仅乔木层林冠能够吸收足够的光能,林下植被也能获取有利的光照条件,从而提高林分的生物多样性及稳定性,提升其抗逆能力[20-21]。本研究表明,林分LAI随造林密度增大逐渐升高,DIFN则随造林密度增大而逐渐降低。当造林密度高于3 333株·hm-2时,由于林分间隙减小,林内光辐射减少,导致林分LAI显著提高,DIFN显著降低。林分密度是影响冠层结构的原始因素,而冠层结构是林下植被的最佳预测因子之一。因此,适宜的林分密度不仅能提高林下植被多样性,还可改良土壤肥力以及维持人工林的稳定性。李玲燕等[22]研究表明,杉木林林下植被生物量随造林密度升高而逐渐下降。涂育合[23]、舒韦维等[24]研究也认为,低造林密度林分林下植被发育状况更好。本研究表明,杉木幼林林下植被生物量随造林密度的增加呈先升高后降低趋势,且林分密度高于1 667株·hm-2时,由于林内透光率降低,林下植被生物量显著减少。因此,适度降低造林密度有利于林下植被的良好发育。

4.3 杉木幼林各指标间的相关性

王莉等[25]、汪迎利等[26]研究表明,LAI和DIFN与林下植被多样性及丰富度有极强的相关性。本研究发现,LAI、DIFN与林下植被生物量均具有极显著相关性(P<0.01),说明林分冠层结构形成的光环境直接影响林下植被的生长发育。相关性分析还表明,MTA与造林密度、LAI、DIFN、林下植被生物量相关性均不显著,这可能是由于MTA受不同树种的遗传特性影响;杉木幼林造林密度与LAI呈极显著正相关,与DIFN、林下植被生物量呈极显著负相关,说明造林密度对杉木幼林冠层结构与林下植被生物量的影响显著。

总体来看,造林密度为1 667、2 500、3 333株·hm-2的杉木幼林林木生长、林下植被生物量积累、林下光环境三者综合最佳。但由于本研究仅以6年生杉木幼林为研究对象,不能完全反映杉木幼林生长的密度效应。随着试验林的生长发育,后期生长过程中杉木林林分密度与林下植被组成及生物量、林内光环境变化的关系有待进一步的跟踪与观测。